Fiche Descriptive Sur Les Zones Humides Ramsar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CBD Strategy and Action Plan

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité - Travail – Progrès -------------------- CABINET DU PREMIER MINISTRE -------------------- Conseil National de l’Environnement Fonds pour Programme des Nations Unies pour un Développement Durable l’Environnement Mondial pour l’Environnement SECRETARIAT EXECUTIF FEM UNEP STRATEGIE NATIONALE ET PLAN D’ACTIONS SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE, 2ème édition Septembre 2014 PREFACE En application des décisions de la Dixième Conférence des Parties (CdP10) sur la diversité biologique et pour marquer son engagement en faveur de la biodiversité, le Gouvernement du Niger s’est doté d’une Stratégie Nationale et Plan d’Actions sur la Diversité Biologique (SNPA/DB) qui vient d’être révisée. Bien qu’elle constitue le support fondamental de survie et que la majeure partie des populations nigériennes tirent leurs revenus de son exploitation, la biodiversité continue malheureusement de s’éroder en dépit des efforts faits au niveau national et international. Madame KANE AICHATOU BOULAMA Directrice de Cabinet du Premier Ministre, Présidente du CNEDD Par ailleurs, cet engagement est aujourd’hui soutenu par une volonté affirmée. En effet, dans son discours du lancement de l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens », le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, a appelé les Nigériens à mettre en valeur les énormes potentialités dont regorge notre pays pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. La SNPA/DB révisée de notre pays est née suite à un long -

(Between Warrior and Helplessness in the Valley of Azawaɤ ) Appendix 1: Northern Mali and Niger Tuareg Participation in Violenc

Appendix 1: Northern Mali and Niger Tuareg Participation in violence as perpetrators, victims, bystanders from November 2013 to August 2014 (Between Warrior and Helplessness in the Valley of Azawaɤ ) Northern Mali/Niger Tuareg participation in violence (perpetrators, victims, bystanders) November 2013 – August 2014. Summarized list of sample incidents from Northern Niger and Northern Mali from reporting tracking by US Military Advisory Team, Niger/Mali – Special Operations Command – Africa, USAFRICOM. Entries in Red indicate no Tuareg involvement; Entries in Blue indicate Tuareg involvement as victims and/or perpetrators. 28 November – Niger FAN arrests Beidari Moulid in Niamey for planning terror attacks in Niger. 28 November – MNLA organizes protest against Mali PMs Visit to Kidal; Mali army fires on protestors killing 1, injuring 5. 30 November – AQIM or related forces attack French forces in Menaka with Suicide bomber. 9 December – AQIM and French forces clash in Asler, with 19 casualties. 14 December – AQIM or related forces employ VBIED against UN and Mali forces in Kidal with 3 casualties. 14 December – MUJWA/AQIM assault a Tuareg encampment with 2 casualties in Tarandallet. 13 January – AQIM or related forces kidnap MNLA political leader in Tessalit. 16 January – AQIM kidnap/executes MNLA officer in Abeibera. 17 January – AQIM or related forces plant explosive device near Christian school and church in Gao; UN forces found/deactivated device. 20 January – AQIM or related forces attacks UN forces with IED in Kidal, 5 WIA. 22 January – AQIM clashes with French Army forces in Timbuktu with 11 Jihadist casualties. 24 January – AQIM or related forces fires two rockets at city of Kidal with no casualties. -

De Tabalak : Poids Des Pressions D’Usages Dans Un Contexte Physique De Plus En Plus Rude

REPUBLIQUE DU NIGER / REGION DE TAHOUA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE TAHOUA Etablissement public à caractère professionnel crée par la loi 2000 -15 du 21 août 2000 et décret n°2000-105/PRN/MDR/ du 18 mai 2001 Tél : (227) 90.81.72.75 - Email : [email protected] Note technique : Emergence de l’association des usagers de l’eau (AUE) à Tabalak. Cette note a été rédigée par la CRA de Tahoua avec l’appui de l’équipe technique du RECA. Mare « Fallé » de Tabalak : Poids des pressions d’usages dans un contexte physique de plus en plus rude Image de la mare Fallé de Tabalak 1/ Présentation La mare « Fallé » de Tabalak (commune rurale) est située à 15°04’ de latitude Nord et 05°38’ de longitude Est à 50 km à l’Est de la ville de Tahoua sur la route nationale reliant Tahoua à Arlit. Elle se trouve à 83 km d’Abalak, le chef-lieu d’arrondissement situé plus à l’Est. La mare Fallé est classée site Ramsar. C’est une mare permanente alimentée par les eaux de ruissellement de la vallée Tadiss, sous bassin versant du bassin des Oullimendens. Le kori d’Ibaga est la principale source d’alimentation de la mare Fallé. La mare Fallé de Tabalak est une continuité de sept mares tampons, semi permanentes (Biguinibora, Aringuel, Kajigo, Tangoumar, Katafala, Chiliaga et Harkata). 2/ Les principaux usagers de la mare Fallé de Tabalak Le développement de la ville de Tabalak est dû aux activités socio-économiques autour de la mare Fallé. 1 a) Le maraîchage Mr Moustapha Abdou dans son exploitation C’est l’activité principale autour de la mare avec une superficie moyenne variant de 0,4 à 0,8 ha. -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

World Bank Document

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DES ROUTES RURALES DIRECTION DES ETUDES TECHNIQUES Public Disclosure Authorized Unité de Coordination du Projet d’Appui au Désenclavement des Zones Agricoles (PADEZA) Public Disclosure Authorized . RAPPORT D’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (REIES) DES ROUTES FINANCEES DANS LE CADRE DU PROJET Public Disclosure Authorized D’APPUI AU DESENCLAVEMENT DES ZONES AGRICOLES (PADEZA) DOSSO-TAHOUA-MARADI AU NIGER Septembre 2018 Public Disclosure Authorized 1 Table des matières Table des matières 2 Liste des Acronymes 6 Liste des tableaux 7 Liste des cartes 9 Liste des photos 9 1. Résumé Non Technique 10 2. Introduction 27 3. Description complète du projet PADEZA 31 3.1. Contexte de la zone du projet 33 3.1.1. Région de Dosso 33 3.1.2. Région de Tahoua 34 3.1.3. Région de Maradi 35 3.2 Etat actuel des routes étudiées 36 3.2.1 Région de Dosso 36 3.2.2 Région de Tahoua 38 3.2.3 Région de Maradi 40 3.4- Caractéristiques des pistes rurales (routes en terre) à construire 42 3.5 Activités du projet 43 3.6 Estimation sommaire des coûts 44 3.7 Recherche de matériaux de chaussée 46 3.7.1 Tronçons de la région de Dosso 48 3.7.2 Tronçons de la région de Tahoua 49 3.7.3 Tronçons de la région de Maradi 49 3.8 Sources d’approvisionnement en eau 51 3.9 Principaux enjeux environnementaux et sociaux du projet 51 4. Description de la situation de référence ou état initial des zones d’études 52 4.1 Situation administrative et géographique 52 2 4.2 Géomorphologie 53 4.3 Hydrographie 54 4.4 Climat et végétation 54 4.5 Faune 56 4.6 Qualité de l’air 56 4.7. -

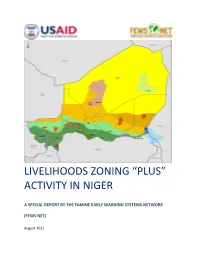

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

Les Communes De Tchintabaraden Et Abalak (An 2)

LASDEL Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local BP 12901, Niamey, Niger – tél. (227) 20 72 37 80 BP 1383, Parakou, Bénin – tél. (229) 23 10 10 50 Observatoire de la décentralisation au Niger (enquêtes de suivi 2004-2005) Les communes de Tchintabaraden et Abalak (an 2) Abdoulaye Mohamadou assistants de recherche : Afélane Alfarouk, Abdoulaye Monsouroune, Mohamed Watakane Etudes et Travaux n° 57 Financement : FICOD mai 06 2 Table des matières 1. La recomposition des arènes locales ...................................................................... 4 2. La campagne pour les élections locales .................................................................. 6 2.1. Le rôle des différents acteurs dans la campagne électorale ............................. 6 2.2. Les stratégies ................................................................................................... 9 2.3. Le choix des conseillers ................................................................................. 13 3. Le fonctionnement des communes ....................................................................... 15 3.1. Les conseils municipaux ................................................................................ 16 3.2. Le personnel communal ................................................................................ 18 3.3. L’exécution du budget ................................................................................... 19 3.4. Les réalisations des conseils municipaux ..................................................... -

Impacts Des Changements Climatiques Dans Le Secteur Des Zones Humides Au Niger 1

REPUBLIQUE DU NIGER AFRICA ADAPTATION PROGRAMME - AAP Supporting Integrated and Comprehensive Approaches to Climate Change Adaptation in Africa Fraternité -Travail - Progrès CABINET DU PREMIER MINISTRE -------¤---------¤------ Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) -------¤---------¤------ Unité Nationale de Coordination du Projet AAP/Niger -------¤---------¤------ IIMMPPAACCTTSS DDEESS CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS CCLLIIMMAATTIIQQUUEESS DDAANNSS LLEE SSEECCTTEEUURR DDEESS ZZOONNEESS HHUUMMIIDDEESS AAUU NNIIGGEERR Rapport final D é c e m b r e 2 0 1 1 TABLE DE MATIERE INTRODUCTION ............................................................................................................................ 5 I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION............................................................................................. 6 II. METHODOLOGIE ..................................................................................................................... 8 2.1. Rencontre entre les consultants .................................................................................................................................... 8 2.2. Recherche documentaire .............................................................................................................................................. 8 2.3. Entretiens avec les institutions détentrices des données .............................................................................................. 8 2.4. Choix de la zone d’étude ............................................................................................................................................ -

Région De Agadez Pour Usage Humanitaire Uniquement CARTE DE REFERENCE Date De Production : 21 Mars 2018

Niger - Région de Agadez Pour Usage Humanitaire Uniquement CARTE DE REFERENCE Date de production : 21 mars 2018 6°0'0"E 9°0'0"E 12°0'0"E 15°0'0"E Libye Madama " N " 0 ' 0 ° 2 Tchad 2 Djado Inazawa " "Yaba "Tchounouk " Djado ""Tchibarkatene Tchibarkatene " Chirfa Algérie "Sara "Touaret Dan Timni Iferouane " Tchingalene " Tchingalene Tamjit Iferouane " " Tamjit "Amji Temet Taghajit " " Bilma "Siguidine "Intikikitene N " 0 Ourarene Ii " ' 0 " ° 0 Ourarene I 2 "Assamaka Ezazaw Gougaram " Farzakat Tchirawayen " " Dirkou Azatraya Abarkot " Mama Manat " Arlit " "Korira "Tezirzait Tadek Est Tadek Ouest " " "Ifiniyan Tchin Dagar"a " Tch" inkawkane " Etaghass " " " Anouzaghaghane Arso " Taghwaye Tchiwalmass Et Agreroum Agharouss " " Oumaratt " " " " " " " Izayakan Tadekilt " "Aneye Elaglag Ii " Lateye Amizigra " " " " Iferouane Agly Eknawan Emitchouma " " Fares Tchouwoye " " Tagze " "" " " Issawan Tamat " " " Ebidni Tchifirissene " Souloufiet " Awey Kisse " " "Aboughalel Tamgak Tanout-Mollat " Infara " " " Arlit Ezil " Ebourkoum Temedrissou " Ichifa Tadaous " " " Achinouma Gabo Anouzagagan " "Ingall " Wizat " " " " " " " Maghet " Anigaran " "Elabag Zanawey " Temelait Argui Boukoki Ii (Est) " " "" Inwourigan Arakam """ " Carre Nouveau Marche " " " " " " Tamazan I " " " " "" Iko " Barara "" Ziguilaw " Taghait Kerdema Akokan Carre C " Tiliya " Eghighi " " Tirgaf " Eggar " " " " Tagmert " " Tassilim Agorass N'Imi" Iguintar Azangneriss " " " Arag 1 Tarainat " " Agalal " " Agheytom " Chimaindour " " " Madawela Madawela " Wiye " " " " Tamilik Mayat 2 -

Sustainable Wetland Management in the Face of Climate Risks in Niger

ConseilNational national Environment de l’environnement Council forpour Sustainable le développement Development durable ExecutiveSecrétariat Secretariat exécutif GESTION DURABLE DES ZONES HUMIDES FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES AU NIGER : LE CAS DE LA MARE DE TABALAK Préparé par l’Institut international du développement durable (IISD) Janvier 2013 Programme des Nations Unies pour le développement PRÉVENTION DES CRISES ET RELÈVEMENT Copyright © PNUD 2013 Tous droits réservés Préparé au Canada Le présent rapport a été réalisé à la demande du Bureau de la Prévention des crises et du relèvement (BCPR) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre du projet d’assistance technique à la gestion des risques climatiques (CRM TASP). L’Institut international du développement durable (IISD) a mis en œuvre le CRM TASP dans sept pays (Honduras, Kenya, Nicaragua, Niger, Ouganda, Pérou et République dominicaine). Le présent rapport de pays CRM TASP a été rédigé par : Julie Dekens Yahaya Nazoumou Natalia Alicia Zamudio Trigo Mahaman Moustapha Adamou Yacouba Hambally Matt McCandless À citer sous le titre : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Bureau de la prévention des crises et du relèvement (BCPR) 2013. Gestion durable des zones humides face aux risques climatiques au Niger : Le cas de la mare de Tabalak. New York, NY: UNDP BCPR. Publié par le : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Bureau de la prévention des crises et du relèvement (BCPR), One UN Plaza, New York–10017 Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

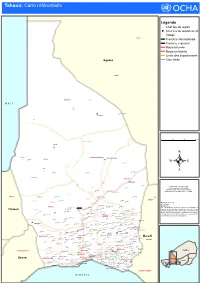

Ref Tahoua A1.Pdf

Tahoua: Carte référentielle Légende Chef lieu de région Chef lieu de département ! Village ARLIT Frontière internationale Frontière régionale Route bitumée Route en latérite Limite des départements Agadez Cour d'eau INGAL TASSARA Tassara M A L I Tezalite ! Nakonawa Sami ! TASSARA Tillia 0 25 50 75 kms Tchin Tabaradene TILLIA Chinwaren TCHINTABARADENE TCHIN TABARADEN ! Agando TILLIA ! Abalak Intikane ! Télemsès Efeinatas ! Amerkay ! . ! Assagueiguei ! ABALAK Kao ABALAK ! Taza ! Tamaya Creation Date: 20 Février 2015 Kao Assas ! Projection/Datum: GSC/WGS84 Web Resources: www.unocha.org/niger Haringué Ibessetene ! ! Akoubounou Nominal Scale at A1 paper size: 1: 750 000 Affala Tabalak Takanamat Takanamat Akarzaza ABALA ! Kafate ! Tabalak ! Barmou ! In Lelou BERMO ! In Aouara Alagaza ! ! In Najin Takanamat ! Toumfafi Map data source(s): ! OCHA Niger Ibazaouane ! DjiguinaLoudou Karkamat Disclaimers: TAHOUA Koureya ! ! ! ! Tahoua I et II Tahoua ! The designations employed and the presentation of I-n-Safari KardagaDafan Kaloma Kalfou Azeye Tebaram ! ! ! Kounkouzout material on this map do not imply the expression of any Tillaberi ! ! Ibohamane Labandam ! opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the Tebaram In Karkada Kalfou Sokolé ! Edir ! ! Tchingaran ! Sabon GariAlibou Keita Ibohamane Gadamata Aliou ! United Nations concerning the legal status of any country, ! ! ! ! ! Tagatil territory, city or area or of its authorities, or concerning the May Farin Kay Founkouey KEITA Bargat ! ! ! Kéda ! Toudou KEITA ! Zango Amadou delimitation