D'olbia À Tanaïs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tomasz Grabowski Jagiellonian University, Kraków*

ELECTRUM * Vol. 21 (2014): 21–41 doi: 10.4467/20800909EL.14.001.2778 www.ejournals.eu/electrum THE CULT OF THE PTOLEMIES IN THE AEGEAN IN THE 3RD CENTURY BC Tomasz Grabowski Jagiellonian University, Kraków* Abstract: The cult of the Ptolemies spread in various ways. Apart from the Lagids, the initiative came from poleis themselves; private cult was also very important. The ruler cult, both that organ- ised directly by the Ptolemaic authorities and that established by poleis, was tangibly benefi cial for the Ptolemaic foreign policy. The dynastic cult became one of the basic instruments of political activity in the region, alongside acts of euergetism. It seems that Ptolemy II played the biggest role in introducing the ruler cult as a foreign policy measure. He was probably responsible for bringing his father’s nickname Soter to prominence. He also played the decisive role in popularising the cult of Arsinoe II, emphasising her role as protector of sailors and guarantor of the monarchy’s prosperity and linking her to cults accentuating the warrior nature of female deities. Ptolemy II also used dynastic festivals as vehicles of dynastic propaganda and ideology and a means to popu- larise the cult. The ruler cult became one of the means of communication between the subordinate cities and the Ptolemies. It also turned out to be an important platform in contacts with the poleis which were loosely or not at all subjugated by the Lagids. The establishment of divine honours for the Ptolemies by a polis facilitated closer relations and created a friendly atmosphere and a certain emotional bond. -

The Influence of Achaemenid Persia on Fourth-Century and Early Hellenistic Greek Tyranny

THE INFLUENCE OF ACHAEMENID PERSIA ON FOURTH-CENTURY AND EARLY HELLENISTIC GREEK TYRANNY Miles Lester-Pearson A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2015 Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/11826 This item is protected by original copyright The influence of Achaemenid Persia on fourth-century and early Hellenistic Greek tyranny Miles Lester-Pearson This thesis is submitted in partial fulfilment for the degree of Doctor of Philosophy at the University of St Andrews Submitted February 2015 1. Candidate’s declarations: I, Miles Lester-Pearson, hereby certify that this thesis, which is approximately 88,000 words in length, has been written by me, and that it is the record of work carried out by me, or principally by myself in collaboration with others as acknowledged, and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. I was admitted as a research student in September 2010 and as a candidate for the degree of PhD in September 2011; the higher study for which this is a record was carried out in the University of St Andrews between 2010 and 2015. Date: Signature of Candidate: 2. Supervisor’s declaration: I hereby certify that the candidate has fulfilled the conditions of the Resolution and Regulations appropriate for the degree of PhD in the University of St Andrews and that the candidate is qualified to submit this thesis in application for that degree. -

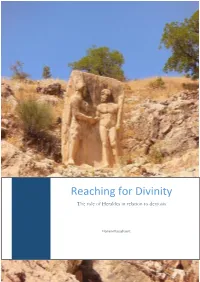

Reaching for Divinity the Role of Herakles in Relation to Dexiosis

Reaching for Divinity The role of Herakles in relation to dexiosis Florien Plasschaert Utrecht University RMA ANCIENT, MEDIEVAL, AND RENAISSANCE STUDIES thesis under the supervision of dr. R. Strootman | prof. L.V. Rutgers Cover Photo: Dexiosis relief of Antiochos I of Kommagene with Herakles at Arsameia on the Nymphaion. Photograph by Stefano Caneva, distributed under a CC-BY 2.0 license. 1 Reaching for Divinity The role of Herakles in relation to dexiosis Florien Plasschaert Utrecht 2017 2 Acknowledgements The completion of this master thesis would not have been possible were not it for the advice, input and support of several individuals. First of all, I owe a lot of gratitude to my supervisor Dr. Rolf Strootman, whose lectures not only inspired the subject for this thesis, but whose door was always open in case I needed advice or felt the need to discuss complex topics. With his incredible amount of knowledge on the Hellenistic Period provided me with valuable insights, yet always encouraged me to follow my own view on things. Over the course of this study, there were several people along the way who helped immensely by providing information, even if it was not yet published. Firstly, Prof. Dr. Miguel John Versluys, who was kind enough to send his forthcoming book on Nemrud Dagh, an important contribution to the information on Antiochos I of Kommagene. Secondly, Prof. Dr. Panagiotis Iossif who even managed to send several articles in the nick of time to help my thesis. Lastly, the National Numismatic Collection department of the Nederlandse Bank, to whom I own gratitude for sending several scans of Hellenistic coins. -

Iranians and Greeks in South Russia (Ancient History and Archaeology)

%- IRANIANS & GREEKS IN SOUTH RUSSIA BY M- ROSTOVTZEFF, Hon. D.Litt. PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF WISCONSIN MEMBER OF THE RUSSIAN ACAPEMY OF SCIENCE I i *&&* OXFORD AT THE CLARENDON PRESS 1922 Oxford University Press London Edinburgh Glasgow Copenhagen Nets York Toronto Melbourne Cape T&tm Bombay Calcutta Madras Shanghai Humphrey Milford Publisher to the University PREFACE THIS book is not intended to compete with the valuable and learned book of Ellis H. Minns on the same subject. Our aims are different. Minns endeavoured to give a complete survey of the material illustrating the early history of South Russia and of the views expressed by both Russian and non-Russian scholars on the many and various questions suggested by the study of that material. I do not mean that Minns' book is a mere compendium. In dealing with the various problems of the history and archaeology of South Russia Minns went his own way ; his criticism is acute, his views independent. Nevertheless his main object was to give a survey as full and as complete as possible. And his attempt was success- ful. Minns* book will remain for decades the chief source of informa- tion about South Russia both for Russian and for non- Russian scholars. My own aim is different. In my short exposition I have tried to give a history of the South Russian lands in the prehistoric, the proto- historic, and the classic periods down to the epoch of the migrations. By history I mean not a repetition of the scanty evidence preserved by the classical writers and illustrated by the archaeological material but an attempt to define the part played by South Russia in the history of the world in general, and to emphasize the contributions of South Russia to the civilization of mankind. -

Études Pontiques Histoire, Historiographie Et Sites Archéologiques Du Bassin De La Mer Noire

Études de lettres 1-2 | 2012 Études pontiques Histoire, historiographie et sites archéologiques du bassin de la mer Noire Pascal Burgunder (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/edl/283 DOI : 10.4000/edl.283 ISSN : 2296-5084 Éditeur Université de Lausanne Édition imprimée Date de publication : 15 mai 2012 ISBN : 978-2-940331-27-7 ISSN : 0014-2026 Référence électronique Pascal Burgunder (dir.), Études de lettres, 1-2 | 2012, « Études pontiques » [En ligne], mis en ligne le 15 mai 2015, consulté le 18 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/edl/283 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/edl.283 © Études de lettres Etudes pontiques Histoire, historiographie et sites archéologiques du bassin de la mer Noire ETUDES DE LETTRES no 290 Revue de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne fondée en 1926 par la Société des Etudes de Lettres Comité de rédaction Alain Corbellari, président Martine Hennard Dutheil de la Rochère Simone Albonico Dave Lüthi Danielle Chaperon François Vallotton Ute Heidmann Rédaction Administration Florence Bertholet Etudes de Lettres Catherine Chène Secrétariat Revue Etudes de Lettres de la Faculté des lettres Bâtiment Anthropole Bâtiment Anthropole CH-1015 Lausanne CH-1015 Lausanne Tél. +41 (21) 692 29 07 Tél. +41 (21) 692 29 09 Courriel : [email protected] Fax. +41 (21) 692 29 05 Site web : www.unil.ch/edl Courriel : [email protected] Abonnement annuel (4 numéros) Frais de port Plein tarif : 60 CHF Suisse : 9 CHF Allemagne : 18 CHF Tarif étudiant : 45 CHF Europe : 21 CHF Autres pays : 26 CHF Prix des volumes Volume simple : 22 CHF (plein tarif) / 20 CHF (prix étudiant) Volume double : 30 CHF (plein tarif) / 26 CHF (prix étudiant) Les volumes de plus de dix ans sont vendus 5 CHF. -

Le Royaume Du Bosphore Cimmérien Aux Époques Grecque Et Romaine : Un Aperçu

Études de lettres 1-2 | 2012 Études pontiques Le royaume du Bosphore Cimmérien aux époques grecque et romaine : Un aperçu Aleksandr Vasil’evič Podosinov Traducteur : Laurent Auberson Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/edl/328 DOI : 10.4000/edl.328 ISSN : 2296-5084 Éditeur Université de Lausanne Édition imprimée Date de publication : 15 mai 2012 Pagination : 87-110 ISBN : 978-2-940331-27-7 ISSN : 0014-2026 Référence électronique Aleksandr Vasil’evič Podosinov, « Le royaume du Bosphore Cimmérien aux époques grecque et romaine : Un aperçu », Études de lettres [En ligne], 1-2 | 2012, mis en ligne le 15 mai 2015, consulté le 20 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/edl/328 ; DOI : https://doi.org/10.4000/edl. 328 © Études de lettres LE ROYAUME DU BOSPHORE CIMMÉRIEN AUX ÉPOQUES GRECQUE ET ROMAINE : UN APERÇU Le présent article propose un aperçu de l’histoire du royaume du Bosphore Cimmérien sur presque un millénaire, depuis le début du Ve siècle av. J.-C. et jusqu’à l’invasion des Huns au IVe siècle de notre ère. On y analyse les processus d’avènement et de développement du royaume bosporan, une formation étatique unique dans l’his- toire du monde antique, qui conciliait des éléments d’une organisation politique de type polis avec une forme de gouvernement monarchique. Ici, comme nulle part ailleurs, on peut observer les traits d’une synthèse gréco-barbare ethnopolitique et culturelle, qui se fit précédemment aux campagnes d’Alexandre le Grand. Tous les aspects de l’histoire du royaume bosporan sont examinés dans cette étude : politiques, socio-économiques, religieux, culturels, domestiques, etc. -

Philip II and Alexander the Great: Father and Son, Lives and Afterlives

PHILIP II AND ALEXANDER THE GREAT This page intentionally left blank Philip II and Alexander the Great Father and Son, Lives and Afterlives Edited by ELIZABETH CARNEY and DANIEL OGDEN 2010 Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University’s objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offi ces in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright © 2010 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Philip II and Alexander the Great : father and son, lives and afterlives/ edited by Elizabeth Carney and Daniel Ogden. p. cm. A selection from the papers presented at an international symposium, “Philip II and Alexander III: Father, Son and Dunasteia,” held April 3-5, 2008, at Clemson University, in South Carolina. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-19-973815-1 1. Philip II, King of Macedonia, 382–336 B.C.—Congresses. 2. Alexander, the Great, 356-323 B.C.—Congresses. -

The Cult of the Ptolemies in the Aegean in the 3Rd Century Bc

ELECTRUM * Vol. 21 (2014): 21–41 doi: 10.4467/20800909EL.14.001.2778 www.ejournals.eu/electrum THE CULT OF THE PTOLEMIES IN THE AEGEAN IN THE 3RD CENTURY BC Tomasz Grabowski Jagiellonian University, Kraków* Abstract: The cult of the Ptolemies spread in various ways. Apart from the Lagids, the initiative came from poleis themselves; private cult was also very important. The ruler cult, both that organ- ised directly by the Ptolemaic authorities and that established by poleis, was tangibly benefi cial for the Ptolemaic foreign policy. The dynastic cult became one of the basic instruments of political activity in the region, alongside acts of euergetism. It seems that Ptolemy II played the biggest role in introducing the ruler cult as a foreign policy measure. He was probably responsible for bringing his father’s nickname Soter to prominence. He also played the decisive role in popularising the cult of Arsinoe II, emphasising her role as protector of sailors and guarantor of the monarchy’s prosperity and linking her to cults accentuating the warrior nature of female deities. Ptolemy II also used dynastic festivals as vehicles of dynastic propaganda and ideology and a means to popu- larise the cult. The ruler cult became one of the means of communication between the subordinate cities and the Ptolemies. It also turned out to be an important platform in contacts with the poleis which were loosely or not at all subjugated by the Lagids. The establishment of divine honours for the Ptolemies by a polis facilitated closer relations and created a friendly atmosphere and a certain emotional bond. -

Iranians & Greeks in South Russia

/S>) rfc IRANIANS AND GREEKS IN SOUTH RUSSIA Oxford University Press London Edinburgh Glasgow Copenhagen New York Toronto Melbourne Cape Town Bombay Calcutta Madras Shanghai Humphrey Milford Publisher to the University IRANIANS & GREEKS IN SOUTH RUSSIA BY M. ROSTOVTZEFF, Hon. D.Litt. PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF WISCONSIN MEMBER OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE &x x£& •X^^OT ^ I*? 1 30f. (jl) Q8 OXFORD AT THE CLARENDON PRESS 1922 WtMTED IK ENOLAKO. TO COUNT A. BOBRINSKOY, PROFESSOR N. KONDAKOV, DR. ELLIS H. MINNS AND TO THE MEMORY OF V. V. LATYSHEV f 1921, J. I. SMIRNOV f 1918, V. V. SKORPIL t 1919, N. I. VESELOVSKY f 1918. PREFACE book is not intended to compete with the valuable and learned book of Ellis H. Minns on the THIS same subject. Our aims are different. Minns endeavoured to give a complete survey of the material illustrating the early history of South Russia and of the views expressed by both Russian and non-Russian scholars on the many and various questions suggested by the study of that material. I do not mean that Minns' book is a mere compendium. In dealing with the various problems of the history and archaeology of South Russia Minns went his own his criticism is his way ; acute, views independent. Nevertheless his main object was to give a survey as full and as complete as possible. And his attempt was success- ful. Minns' book will remain for decades the chief source of informa- tion about South Russia both for Russian and for non-Russian scholars. My own aim is different. -

The Hellenistic Court

THE HELLENISTIC COURT THE HELLENISTIC COURT MONARCHIC POWER AND ELITE SOCIETY FROM ALEXANDER TO CLEOPATRA edited by Andrew Erskine, Lloyd Llewellyn-Jones and Shane Wallace The Classical Press of Wales First published in 2017 by The Classical Press of Wales 15 Rosehill Terrace, Swansea SA1 6JN Tel: +44 (0)1792 458397 www.classicalpressofwales.co.uk Distributor I. B. Tauris & Co Ltd, 6 Salem Rd, London W2 4BU, UK Tel.: +44 (0) 20 7243 1225 Fax: +44 (0) 20 7243 1226 www.ibtauris.com Distributor in North America ISD, 70 Enterprise Drive, Suite 2, Bristol, CT 06010, USA Tel: +1 (860) 584-6546 Fax: +1 (860) 516-4873 www.isdistribution.com © 2017 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. ISBN 978-1-910589-62-5 A catalogue record for this book is available from the British Library. Typeset by Louise Jones, and printed and bound in the UK by Gomer Press, Llandysul, Ceredigion, Wales ––––––––––––––––– The Classical Press of Wales, an independent venture, was founded in 1993, initially to support the work of classicists and ancient historians in Wales and their collaborators from further afield. More recently it has published work initiated by scholars internationally. While retaining a special loyalty to Wales and the Celtic countries, the Press welcomes scholarly contributions from all parts of the world. The symbol of the Press is the Red Kite. This bird, once widespread in Britain, was reduced by 1905 to some five individuals confined to a small area known as ‘The Desert of Wales’ – the upper Tywi valley. -

Use of Theses

Australian National University THESES SIS/LIBRARY TELEPHONE: +61 2 6125 4631 R.G. MENZIES LIBRARY BUILDING NO:2 FACSIMILE: +61 2 6125 4063 THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY EMAIL: [email protected] CANBERRA ACT 0200 AUSTRALIA USE OF THESES This copy is supplied for purposes of private study and research only. Passages from the thesis may not be copied or closely paraphrased without the written consent of the author. ANCIENT LITERARY CONCEPTIONS OF EASTERN SCYTHIAN ETHNOGRAPHY FROM THE 7TH TO THE 2ND CENTURY B.C. BY JOHN R. GARDINER-GARDEN A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the Australian National University. March 1986. This thesis is entirely my own research. John R. Gardiner-Garden. ACKNOWLEDGEMENTS. I would like to express my thanks to Dr D.H.Kelly for his assistance throughout the researching and writing of Chapters 1 to 14 and to Dr K.H J.Gardiner for his assistance with Chapters 15 and 16. I am also grateful to the Asian Studies Faculty of the Australian National University for helping to finance my field trip to the Soviet Union (July-August and November-December 1983), to all those librarians and scholars in Australia, Finland and the Soviet Union who helped me with my bibliographical researches, and to Mr C.Y.Lee for his calligraphy. PREFACE. Transcriptions. The following transcription system will be used. From Greek. a p y 6 £ [ 0 iK\uv£onp(JTU(p x + u. ab gde zthiklmnxoprstuphkhps o From Russian. a6B,ae3«3H0KAMHonpcT7$x abvdezhzij klmnoprstufkh y H in UJ b LI L 3 10 H ts ch sh shch ' y ' e ju ja From Chinese the Wade-Giles transcription system will be use. -

ABSTRACTS Sc S a 2020

COVER 4 COVER 1 151ST SCS ANNUAL MEETING S C S A BSTR AC TS FOUNDED IN 1869 AS THE AMERICAN FOUNDED IN 1869 AS THE AMERICAN 2020 PHILOLOGICAL ASSOCIAT ION PHILOLOGICAL ASSOCIAT ION ABSTRACTS MARRIOTT MARQUIS Society for Classical Studies WASHINGTON D.C. New York University 20 Cooper Square, 2nd Floor New York, NY 10003-7112 January 2-5, 2020 Washington, DC FOUNDED IN 1869 AS THE AMERICAN FOUNDED IN 1869 AS THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIAT ION classicalstudies.orgPHILOLOGICAL ASSOCIAT ION FOUNDED IN 1869 AS THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION FOUNDED IN 1869 AS THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION ABSTRACTS OF THE 151ST SCS ANNUAL MEETING JANUARY 2-5, 2020 MARRIOTT MARQUIS WASHINGTON D.C. PREFACE The abstracts in this volume appear in the form submitted by their authors without editorial intervention. They are arranged in the same order as the Annual Meeting Program. An index by name at the end of the volume is provided. This is the thirty-eighth volume of Abstracts published by the Society in as many years, and suggestions for improvements in future years are welcome. The Program Committee thanks the authors of these abstracts for their cooperation in making the timely productions of this volume possible. 2019 ANNUAL MEETING PROGRAM COMMITTEE MEMBERS Cynthia Damon, Chair Barbara Weiden Boyd Raffaella Cribiore Simon Goldhill Johanna Hanink Timothy Moore Andrew Riggsby Helen Cullyer (ex officio) Cherane Ali (ex officio) Published by: Society for Classical Studies (founded in 1869 as the American Philological Association) New York University 20 Cooper Sq., 2nd Floor New York, NY 10003 i TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS Preface .