Leopoldo Lugones 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Documento Final

PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS REGISTRO POSTAL Responsable PD-TAM-009 09 21 PUBLICACION PERIODICA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO AUTORIZADO POR SEPOMEX TOMO CXXVI Cd. Victoria, Tam., Jueves 21 de Junio del 2001. ANEXO al P.O. Nº 75 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y DE PESCA ALIANZA PARA EL CAMPO SE PUBLICAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS METAS ALCANZADAS, LA LISTA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, ASI COMO LOS MONTOS QUE LES FUERON ENTREGADOS POR EL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (FOFAET). (SEGUNDA PARTE) 2 PERIODICO OFICIAL ALIANZA PARA EL CAMPO SANIDAD ANIMAL 1999 DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE OPERARON EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 12 CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS, DESEMPEÑANDO ACCIONES DE MONITOREOS, TOMA DE MUESTRAS PARA SU DAIGNÓSTICO, ELIMINACIÓN DE REACTORES, TRATAMIENTOS, CERTIFICACIONES, CUARENTENAS Y LIBERACIONES, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS ESTABLE CIDAS. PARA EL CASO DE LA CAMPAÑA DE TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS SE REALIZARON DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 153,326 PRUEBAS A TUBERCULINA, REBASÁNDOSE LA META ESTABLECIDA DE 132,000 (ANEXO), REPRESENTANDO 116.0% DE AVANCE ANUAL PARA BRUCELOSIS. LA CAMPAÑA SE ENFOCO A LA INMUNIZACIÓN DE LOS HATOS CAPRINOS FUNDAMENTALMENTE EN AQUELLOS EN LOS CUALES SE HAN DETECTADO ANIMALES SEROPOSITIVO, DE TAL MANERA QUE SE LOGRARON APLICAR 64,067 VACUNAS Y 7,205 SEROLOGIAS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN PRUEBAS SEROLÓGICAS REALIZADAS EN BOVINOS, ESTAS FUERON DEL ORDEN DE 179,806 PRUEBAS LO QUE REPRESENTA EL 130.2%. ESTAS CAMPAÑAS REPRESENTAN PARA TAMAULIPAS UN AVANCE MUY IMPORTANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA EPIDEMIOLÓGICA YA QUE SIENDO ÉSTOS DE CARÁCTER ZOONÓTICO SE HA MANTENIDO EN TUBERCULOSIS EL STATUS DE ERRADICACIÓN EN FASE II, DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL. -

Danger, Danger

FINAL-1 Sat, Apr 27, 2019 6:22:37 PM tvupdateYour Weekly Guide to TV Entertainment For the week of May 5 - 11, 2019 Emily Watson stars in “Chernobyl” INSIDE Danger, •Sports highlights Page 2 •TV Word Search Page 2 •Family Favorites Page 4 Hollywood Q&A Page14 danger • On Monday, May 6, join Soviet scientist Valery Legasov (Jared Harris, “The Terror”), nuclear physicist Ulana Khomyuk (Emily Watson, “Genius”) and head of the Bureau for Fuel and Energy of the Soviet Union Boris Shcherbina (Stellan Skarsgård, “River”), as they seek to uncover the truth behind one of the world’s worst man-made catastrophes in the premiere of “Chernobyl,” on HBO. WANTED WANTED MOTORCYCLES, SNOWMOBILES, OR ATVS To advertise here GOLD/DIAMONDS BUY SELL please call ✦ 40 years in business; A+ rating with the BBB. TRADE ✦ For the record, there is only one authentic CASH FOR GOLD, PARTS & ACCESSORIESBay 4 (978) 946-2375 Group Page Shell We Need: SALES & SERVICE Motorsports 5 x 3” Gold • Silver • Coins • Diamonds MASS. MOTORCYCLE1 x 3” We are the ORIGINAL and only AUTHENTIC INSPECTIONS CASH FOR GOLD on the Methuen line, above Enterprise Rent-A-Car 1615 SHAWSHEEN ST., TEWKSBURY, MA at 527 So. Broadway, Rte. 28, Salem, NH • 603-898-2580 978-851-3777 Open 7 Days A Week ~ www.cashforgoldinc.com WWW.BAY4MS.COM FINAL-1 Sat, Apr 27, 2019 6:22:38 PM COMCAST ADELPHIA 2 CHANNEL Kingston Sports Highlights Atkinson Londonderry 10:30 p.m. NESN Red Sox Final Live ESPN Softball NCAA ACC Tournament NESN Baseball MLB Seattle Mariners Salem Sunday Sandown Windham (60) TNT Basketball NBA Playoffs Live Women’s Championship Live at Boston Red Sox Live GUIDE Pelham, 10:55 a.m. -

November 23, 2015 Wrestling Observer Newsletter

1RYHPEHU:UHVWOLQJ2EVHUYHU1HZVOHWWHU+ROPGHIHDWV5RXVH\1LFN%RFNZLQNHOSDVVHVDZD\PRUH_:UHVWOLQJ2EVHUYHU)LJXUH)RXU2« RADIO ARCHIVE NEWSLETTER ARCHIVE THE BOARD NEWS NOVEMBER 23, 2015 WRESTLING OBSERVER NEWSLETTER: HOLM DEFEATS ROUSEY, NICK BOCKWINKEL PASSES AWAY, MORE BY OBSERVER STAFF | [email protected] | @WONF4W TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Wrestling Observer Newsletter PO Box 1228, Campbell, CA 95009-1228 ISSN10839593 November 23, 2015 UFC 193 PPV POLL RESULTS Thumbs up 149 (78.0%) Thumbs down 7 (03.7%) In the middle 35 (18.3%) BEST MATCH POLL Holly Holm vs. Ronda Rousey 131 Robert Whittaker vs. Urijah Hall 26 Jake Matthews vs. Akbarh Arreola 11 WORST MATCH POLL Jared Rosholt vs. Stefan Struve 137 Based on phone calls and e-mail to the Observer as of Tuesday, 11/17. The myth of the unbeatable fighter is just that, a myth. In what will go down as the single most memorable UFC fight in history, Ronda Rousey was not only defeated, but systematically destroyed by a fighter and a coaching staff that had spent years preparing for that night. On 2/28, Holly Holm and Ronda Rousey were the two co-headliners on a show at the Staples Center in Los Angeles. The idea was that Holm, a former world boxing champion, would impressively knock out Raquel Pennington, a .500 level fighter who was known for exchanging blows and not taking her down. Rousey was there to face Cat Zingano, a fight that was supposed to be the hardest one of her career. Holm looked unimpressive, barely squeaking by in a split decision. Rousey beat Zingano with an armbar in 14 seconds. -

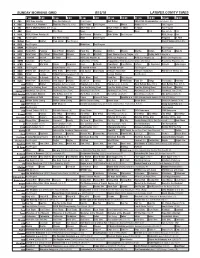

Sunday Morning Grid 8/12/18 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 8/12/18 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Face the Nation (N) Paid Program Bull Riding 2018 PGA Championship Final Round. (N) 4 NBC Today in L.A. Weekend Meet the Press (N) (TVG) NBC4 News Paid Program House Access (N) Å Paid Program 5 CW KTLA 5 Morning News at 7 (N) Å KTLA News at 9 KTLA 5 News at 10am In Touch Paid Program 7 ABC News This Week News News News Paid Eye on L.A. Paid 9 KCAL KCAL 9 News Sunday (N) Joel Osteen Schuller Mike Webb Paid Program REAL-Diego Paid 11 FOX Paid Program Fox News Sunday News Paid Program Pregame Jr. NBA 13 MyNet Paid Matter Fred Jordan Paid Program Alex of Venice (2014) (R) 18 KSCI Paid Program Buddhism Paid Program 22 KWHY Paid Program Paid Program 24 KVCR Paint With Painting Joy of Paint Wyland’s Paint This Painting Kitchen Mexico Martha Belton Real Food How To 28 KCET Zula Patrol Zula Patrol Mixed Nutz Edisons Curios -ity Biz Kid$ Hans Zimmer Live in Prague (TVG) Buddy Holly: Rave On Å 30 ION Jeremiah Youseff In Touch Paid NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å 34 KMEX Conexión Paid Program Como Dice el Dicho El cuatrero (1989) Vicente Fernández. (Premiere) República Deportiva (N) 40 KTBN James Win Walk Prince Carpenter Jesse In Touch PowerPoint It is Written Jeffress K. -

ENTRE -NOS Causeries Del Jueves

LUCIO V. MANSILLA ENTRE -NOS Causeries del jueves 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales LUCIO V. MANSILLA ENTRE -NOS Causeries del jueves Libro II Indice: En las pirámides de Egipto Catherine Necrassoff Bis Raimundo El año de 730 días La emboscada La mina ¡Esa cabeza toba! La lanza de Juan Pablo López Juan Peretti Donde se cuenta lo que no se sabrá Cazuela Frente a las murallas de Montevideo Los cuatro gatos de mi padre La cascada de Amambay Cómo se formaban los caudillos Nuestros grandes conversadores Gato por liebre El sigú En las pirámides de EGIPTO Al señor doctor don Ramón J. Cárcano Dos cadenas de piedra caliza, eternamente peladas, que al sur casi se tocan, hasta formar una garganta de granito, especie de Niágara, por donde, rugiendo con furia, salta el Nilo en el valle; que al norte se ensanchan y desaparecen, en una llanura cenagosa, que se extiende hasta las costas del Mediterráneo; más de doscientas leguas de largo casi encerradas dentro de límites sempiternamente caldeados por un sol rojizo, límites que ora se acercan, ora se retiran, que en invierno son la imagen de la desolación y de la muerte, y en verano, un panorama riente de abundancia y de vida, encierran la histórica tierra de Egipto, cuna prístina de la humanidad para algunos, incuestionablemente, emporio de extraordinaria civilización en épocas que se pierden en la noche de los tiempos. El Nilo, cuyos orígenes están en el cielo, porque las nubes, preñadas de aguas, recogidas en muchos mares, caminando al Ecuador africano, se -

ANNOUNCEMENT from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C

ANNOUNCEMENT from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559-6000 PUBLICATION OF FIFTH LIST OF NOTICES OF INTENT TO ENFORCE COPYRIGHTS RESTORED UNDER THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT. COPYRIGHT RESTORATION OF WORKS IN ACCORDANCE WITH THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT; LIST IDENTIFYING COPYRIGHTS RESTORED UNDER THE URUGUAY ROUND AGREEMENTS ACT FOR WHICH NOTICES OF INTENT TO ENFORCE RESTORED COPYRIGHTS WERE FILED IN THE COPYRIGHT OFFICE. The following excerpt is taken from Volume 62, Number 163 of the Federal Register for Friday, August 22,1997 (p. 443424854) SUPPLEMENTARY INFORMATION: the work is from a country with which LIBRARY OF CONGRESS the United States did not have copyright I. Background relations at the time of the work's Copyright Off ice publication); and The Uruguay Round General (3) Has at least one author (or in the 37 CFR Chapter II Agreement on Tariffs and Trade and the case of sound recordings, rightholder) Uruguay Round Agreements Act who was, at the time the work was [Docket No. RM 97-3A] (URAA) (Pub. L. 103-465; 108 Stat. 4809 created, a national or domiciliary of an Copyright Restoration of Works in (1994)) provide for the restoration of eligible country. If the work was Accordance With the Uruguay Round copyright in certain works that were in published, it must have been first Agreements Act; List Identifying the public domain in the United States. published in an eligible country and not Copyrights Restored Under the Under section 104.4 of title 17 of the published in the United States within 30 Uruguay Round Agreements Act for United States Code as provided by the days of first publication. -

Tomato Festival Is Set to Return This Saturday

Thursday, August 9, 2018 DAILYDEMOCRAT.COM FACEBOOK.COM/DAILYDEMOCRAT @WOODLANDNEWS DAILY DEMOCRAT DAILY DEMOCRAT ARCHIVES Chefs from Nugget Market participate in a previous Top Tomato Chef competition. The Woodland Tomato Festival is set to return this Saturday. TOMATO FESTIVAL 11th annual event returns to downtown Woodland. PAGE 2 YOUR SOURCE FOR LOCAL ARTS AND ENTERTAINMENT LOCAL DINING & ENTERTAINMENT LISTINGS | LOCAL EVENTS TO LIVEN YOUR WEEKEND | LOCAL CELEBRATIONS | LOCAL TV LISTINGS 2 | E A+E | DAILYDEMOCRAT.COM AUGUST 9- 15, 2018 WOODLAND Tomato Festival returns downtown By Sonia Mora Special to The Democrat The 11th Annual Wood- land Tomato Festival is al- most here. Mark your cal- endars for Saturday from 9 a.m. to 2 p.m. in down- town Woodland. The Woodland Farm- ers Market invites people to join the free family fun event on Main Street from College to Third streets. This Festival was started 11 years ago as an event to attract more peo- ple to our local Woodland Hundreds turn out for the Woodland Tomato Festival each Farmers Market that was year. The festival is set for this Saturday from 9a.m. to 2p.m. started 21 years ago. The market was origi- nally located at The County park, so we worked with will be kicking off the Fair Mall. The Farmers the city of Woodland to morning from 9 to 11 a.m. Market grew annually and move it to Main Street at the Main Stage at Heri- DAILY DEMOCRAT ARCHIVE PHOTOS moved a couple of times un- which is where we are to- tage Plaza. -

Nicaragua, Guatemala Y Costa Rica

DESENCUENTROS EN LA VANGUARDIA LITERARIA: NICARAGUA, GUATEMALA Y COSTA RICA CONTENTIONS IN THE LITERARY AVANT-GARDE: NICARAGUA, GUATEMALA AND COSTA RICA by Alessandra Chiriboga Holzheu B.A., Universidad Rafael Landivar, 2005 M.A., University of Pittsburgh, 2009 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich Graduate School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2014 UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Alessandra Chiriboga Holzheu It was defended on April 7, 2014 and approved by Dr. Lara Putnam, Associate Professor, Department of History Dr. Gayle Rogers, Assistant Professor, Department of English Dr. Bobby Chamberlain, Associate Professor of Brazilian Culture and Literature, Hispanic Languages and Literatures Dr. Joshua Lund, Associate Professor, Hispanic Languages and Literatures Dissertation Director: Dr. Juan Duchesne-Winter, Associate Professor, Hispanic Languages and Literatures ii DESENCUENTROS EN LA VANGUARDIA LITERARIA: NICARAGUA, GUATEMALA Y COSTA RICA Alessandra Chiriboga Holzheu, PhD University of Pittsburgh, 2014 This dissertation explores how historical Avant-Garde production in Nicaragua, Costa Rica and Guatemala constructed and performed different, divergent anti-imperialist, and mestizo nationalist discourses in Central America. Serving as critical rearticulations and critiques of Nineteenth-Century nationalist models, these experimental works redefine modern national subjectivities and cultural expression and position Central American cultural production in the international literary sphere. These works alternately silence divergent expressions of national cultural production and reproduce previous hegemonic discourses of power. The manuscript is divided into three parts that correspond to diverse literary genres: the manifesto, experimental theatre, and prose. -

Lista Albmus-Titulos Por Interprete

6907 vicente fernandez - A Pesar de Todo 6973 vicente fernandez - La frente la doy yo 7039 vicente fernandez - Sin Fe Y Sin Religion 6908 vicente fernandez - adivinanza 6974 vicente fernandez - la ley del monte 7040 vicente fernandez - sin un amor 6909 vicente fernandez - Ahora resulta 6975 vicente fernandez - la mentira 7041 vicente fernandez - Sublime mujer 6910 vicente fernandez - Al Final Del Camino 6976 vicente fernandez - la misma 7042 vicente fernandez - Sufriendo y penando 6911 vicente fernandez - al final 6977 vicente fernandez - la muerte de un gallero 7043 vicente fernandez - te arranque del corazon 6912 vicente fernandez - alma llanera 6978 vicente fernandez - La Primera Caricia 7044 vicente fernandez - te lo juro por Dios 6913 vicente fernandez - amor de los dos 6979 vicente fernandez - la primera vez 7045 vicente fernandez - te me vas al diablo 6914 vicente fernandez - amor de mi alma 6980 vicente fernandez - la ruleta 7046 vicente fernandez - te quiero ver 6915 vicente fernandez - amor eterno 6981 vicente fernandez - la ultima carta 7047 vicente fernandez - tiempo y destiempo 6916 vicente fernandez - anillo de compromiso 6982 vicente fernandez - las mañanitas 7048 vicente fernandez - tu voz 6917 vicente fernandez - Aqui el que manda soy y 6983 vicente fernandez - linda por fuera 7049 vicente fernandez - un siglo de ausencia 6918 vicente fernandez - aun se acuerda de mi 6984 vicente fernandez - lo que no fue no sera 7050 vicente fernandez - una copa mas 6919 vicente fernandez - Aunque Pasen Los Años 6985 vicente fernandez -

Cuentos Chapacos

OSCAR ALFARO CUENTOS CHAPACOS CUARTA EDICION LA PAZ 1978 Edita: Fanny Mendizábal Vda. de Alfaro Apartado 3860 La Paz — Bolivia Impreso en Bolivia Art—Press Ltda. Printed in Bolivia Teléfono: 51311 LA GUENA MOZA Una llamarada en el aire. La bandera roja de la chichería llamaba a la gente endomingada que volvía de la misa. La tuerta Leucaria salía a medio ca- mino, para atajar a los mozos. —¡Ma dentren a probar la chicha. .! Cogiéndolos del bra/o, los metía de dos en dos al patio de la fiesta. Allá una cadena de mujeres cantaba bajo el parral. La sombra verde de las hojas se estampaba sobre sus mantas de seda. Las mozas estaban chaposas de sol y los hombres se les acercaban a cada rato para invitarles mates de chi- cha y para rociarlas de coplas. En medio patio jugaban a la taba. —Cincuenta pesos al tiro. —Pago en contra. Y el hueso blanco de la taba trazaba circuios lácteos en el aire. Aquí e) Toribio se echó el pon- cho al hombro y entró en juego. Unos ojos de mujer se encendieron al verlo. —¡Amalaya la guena moza!. — dijo, para sí y arrojó i a taba. —iVelay cayó pinino!. —¡Hijo 'el diablo, agora 'stais con tuita la guena lechfc! Tirá pa mi. — salió diciendo el Mauricio. —¡Ajá! Como pa vos. ¡Suerte clavada! Nuevamente brillaron los ojos de mujer tras el gentio. Esta vez el Toribio sostuvo la mirada y el Mauricio también clavó los ojos allí. —Gueno, siga el juego. Y el triángulo de ojos se hizo pedazos en el aire. -

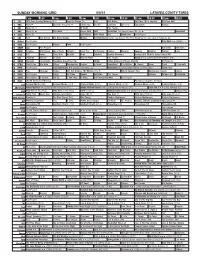

Sunday Morning Grid 5/4/14 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 5/4/14 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Morning (N) Å Face the Nation (N) Paid Bull Riding PGA Tour 2014: Imprints PGA Tour Golf 4 NBC News Å Meet the Press (N) Å Conference Tree Fu LazyTown Zou (TVY) Equestrian Hockey 5 CW News (N) Å In Touch Paid Program 7 ABC News (N) Å This Week Exped. Wild NBA Basketball First Round: Teams TBA. (N) Å Basketball 9 KCAL News (N) Joel Osteen Mike Webb Paid Woodlands Paid Program 11 FOX Paid Joel Osteen Fox News Sunday Midday NASCAR Racing Sprint Cup: Aaron’s 499. From Talladega Superspeedway in Talladega, Ala. 13 MyNet Paid Program Dirty Work ›› (2006) 18 KSCI Paid Program Church Faith Paid Program 22 KWHY Iggy Paid Program Transform. Transform. 24 KVCR Painting Wild Places Joy of Paint Wyland’s Paint This Oil Painting Kitchen Mexican Cooking Cooking Kitchen Lidia 28 KCET Hi-5 Space Travel-Kids Biz Kid$ News LinkAsia Healthy Hormones Healing ADD With Dr. Daniel Amen, MD 30 ION Jeremiah Youssef In Touch Hour of Power Paid Program Rocky IV ›› (1985) Sylvester Stallone. (PG) 34 KMEX Conexión En contacto República Deportiva (TVG) Fútbol Fútbol Mexicano Primera División Al Punto (N) 40 KTBN Walk in the Win Walk Prince Redemption Harvest In Touch PowerPoint It Is Written B. Conley Super Christ J. Duplantis 46 KFTR Paid Program 102 Dalmatians ›› (2000) Glenn Close. -

Federal Register/Vol. 63, No. 20/Friday, January 30, 1998/Notices

5142 Federal Register / Vol. 63, No. 20 / Friday, January 30, 1998 / Notices LIBRARY OF CONGRESS provided by the URAA, copyright work before December 8, 1994, the date protection was restored on January 1, the URAA was enacted. See 17 U.S.C. Copyright Office 1996, in certain works by foreign 104A(h)(4). Before a copyright owner [Docket No. 97±3C] nationals or domiciliaries of World can enforce a restored copyright against Trade Organization (WTO) or Berne a reliance party, the copyright owner Copyright Restoration of Works In countries that were not protected under must file a Notice of Intent (NIE) with Accordance With the Uruguay Round the copyright law for the reasons listed the Copyright Office or serve an NIE on Agreements Act; List Identifying below in (2). Specifically, for restoration such a party. Copyrights Restored Under the of copyright, a work must be an original An NIE may be filed in the Copyright Uruguay Round Agreements Act for work of authorship that: Office within 24 months of the date of Which Notices of Intent to Enforce (1) is not in the public domain in its restoration of copyright. Alternatively, Restored Copyrights Were Filed in the source country through expiration of an owner may serve an NIE on an Copyright Office term of protection; individual reliance party at any time (2) is in the public domain in the during the term of copyright; however, AGENCY: Copyright Office, Library of United States due to: such notices are effective only against Congress. (i) noncompliance with formalities the party served and those who have ACTION: Publication of Seventh List of imposed at any time by United States actual knowledge of the notice and its Notices of Intent to Enforce Copyrights copyright law, including failure of contents.