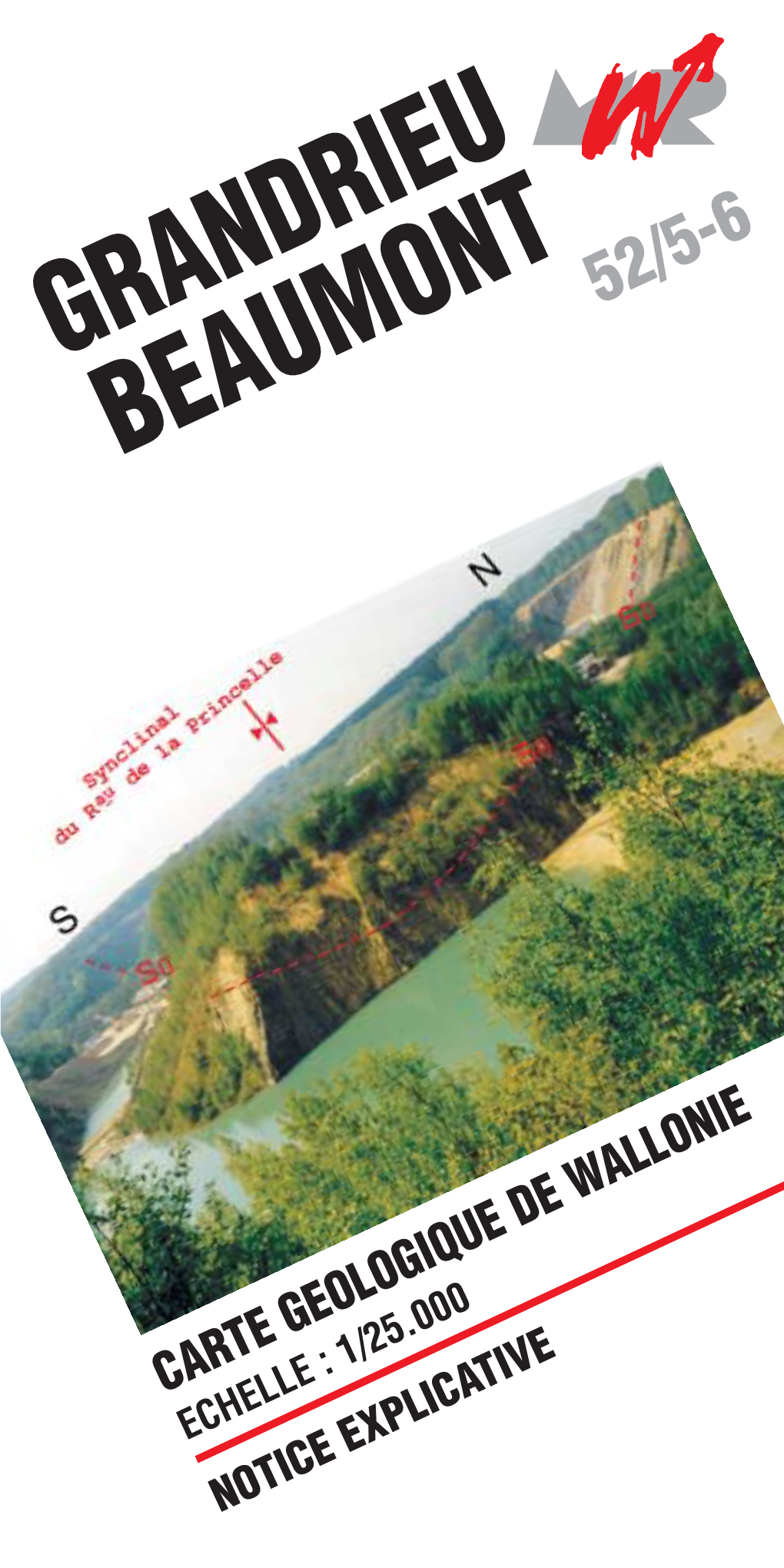

Grandrieu-Beaumont 52/5-6 Beaumont Notice Explicative Notice Explicative

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ORES Assets Scrl

ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

Répertoire De L'aide Alimentaire En Wallonie

Répertoire de l'Aide Alimentaire en Wallonie L’objectif de ce répertoire est d’identifier les organismes actifs en Wallonie dans la distribution d’aide alimentaire, principalement pour les envoyeurs qui désirent orienter des personnes vers une aide alimentaire adéquate.Au total, 378 organismes sont répertoriés dont 274 distributions de colis alimentaires, 77 épiceries sociales et 27 restaurants sociaux. Avertissement Nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la qualité du service rendu et des produits distribués par les organismes répertoriés.Les coordonnées ont été collectées sur base déclarative sans contrôle des pratiques méthodologiques, déontologiques, convictions philosophiques, etc.De même, nous ne pouvons donner aucune garantie quant au respect des normes en vigueur(AFSCA, etc.).Les organismes distributeurs sont responsables de leurs pratiques.Ce répertoire n’est pas exhaustif car nous n’avons pas la capacité d’identifier l’entièreté des organismes d’aide alimentaire et certains organismes ont explicitement demandé de ne pas figurer dans ce répertoire. Mode d'emploi Classement des coordonnées par: 1. Type d'aide (colis alimentaire / épicerie sociale / restaurant social) 2. Province 3. Code postal Choisissez d’abord le type d’aide recherché, puis identifiez la province et le code postal de la ville où vous voulez orienter la personne.Pour plus de rapidité, vous pouvez cliquer dans la table des matières et vous serez redirigé automatiquement. Contact préalable indispensable Avant d’envoyer quelqu’un vers une structure d’aide alimentaire, il est indispensable de prendre contact préalablement par téléphone(ou par mail) avec l’organisme sélectionné afin de connaitre ses modalités d’octroi ainsi que ses horaires d’accueil.Toutes ces informations n’ont pas été collectées ni publiées afin de limiter le risque d’obsolescence rapide des données. -

Conseil Communal De Morlanwelz a Été Extrait Ce Qui Suit

Du registre des délibérations du Conseil communal de Morlanwelz a été extrait ce qui suit : Conseil communal Séance du 30 mai 2016 URB ENV - Contrat de Rivière Haine - Reconduction de la Convention de Partenariat 2017-2019 - Approbation de la Convention de Partenariat 2017-2019 - Examen - Décision. Référence : CC/16/5/17 Présences : M. MOUREAU Christian, Bourgmestre – Président, Mme INCANNELA Josée, MM. ALEV Nébih, DENEUFBOURG Jean-Charles, MATTIA Gerardo, Echevins, Melle PERNIAUX Cynthia, Echevine f.f., M. FACCO Giorgio, Président de CPAS, M. DEVILLERS François Conseiller communal – Député wallon, MM. FAUCONNIER Jacques, MAIRESSE Marceau, HUIN Michel, Mme MATYSIAK Carine, M. BUSQUIN Philippe, Mme VANDENBRANDE Claudette, MM. HOFF Jean-Marie, SCHEIRELINCK Frédéric, ABDELOUAHAD Mustapha, MPASINAS Alexandre, CHEVALIER Logan, ENGIN Bernard, BONNECHÈRE Thierry, M. CHIAVETTA Salvatore, Mmes CHAPELLE Audrey, CANTIGNEAUX Géraldine, MENCACCINI Valeria, Conseillers communaux et M. LAMBRECHTS Jean-Louis, Directeur Général. Le Conseil communal, en séance publique. Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et son article L1122-30 impliquant que le Conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal ; Attendu que l’engagement de la Commune de MORLANWELZ dans des relations contractuelles avec des tiers via convention relève de l’intérêt communal ; Vu l’Arrêté du 13 novembre 2008 (M.B. du 22 décembre 2008) modifiant le Livre II du Code de l’environnement contenant le Code de l’eau, relatif aux contrats de rivière, et qui abroge la circulaire ministérielle du 20 mars 2001 relative aux conditions d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des Contrats de Rivière en Région Wallonne (RW) (M.B. -

Telenet Receives Approval from the Belgian Competition Authority for the Acquisition of Coditel Brabant SPRL and Coditel S.À R.L

Telenet receives approval from the Belgian Competition Authority for the acquisition of Coditel Brabant SPRL and Coditel S.à r.l. (SFR BeLux) Brussels, Tuesday June 13th 2017 — The Belgian Competition Authority (BCA) today approved the planned takeover of Coditel Brabant SPRL and its subsidiary Coditel S.à r.l. (together, “SFR BeLux”) by Telenet Group BVBA. Under the brand name SFR (formerly Numéricable), SFR BeLux provides cable and mobile telephony services to families and companies in Brussels, Wallonia and the Grand Duchy of Luxembourg. Now that the BCA has approval the transaction, the acquisition can be finalized over the coming days. On 22 December 2016, Telenet Group Holding NV (“Telenet” or the “Company”) announced that it has concluded a definitive agreement to acquire Coditel Brabant SPRL and its subsidiary Coditel S.à r.l. from Coditel Holding S.A., a subsidiary of Altice N.V., for € 400 million, on a cash-free debt-free basis. The Belgian Competition Authority was notified of the transaction by Telenet on March 21st 2017. The BCA has approved the transaction subject to conditions intended to ensure that Orange will have access to SFR’s cable network. Telenet has in particular committed that Orange will be able to access SFR’s cable network within four months of completion of the transaction, and this at wholesale prices comparable to those applicable in the Flanders. As a result of this acquisition, Telenet will become the owner of an additional fixed cable network in parts of Brussels1, Wallonia2 and the Grand Duchy of Luxembourg (the "SFR BeLux" footprint). -

Erquelinnes Mag' N°57

AVRIL - MAI 2021 I N° 57 Erquelinnes Mag BERSILLIES-L'ABBAYE, ERQUELINNES, GRAND-RENG, DES TULIPES CONTRE LE CANCER JOB ÉTUDIANT HANTES-WIHÉRIES, MONTIGNIES-ST-CHRISTOPHE, PAGE 12 SOLRE-SUR-SAMBRE PAGE 8 Olivier Pettiau Cindy Debievre Loriane Dumont Soins infi rmiers à domicile Agrée toutes mutuelles MAINTIEN À DOMICILE DE LA PERSONNE ÂGÉE TOILETTE 0495 125 264 SOINS PALLIATIFS ENTITÉ D’ERQUELINNES ET DE MERBES-LE-CHÂTEAU PANSEMENT INJECTION Garage JL DELHAYE PRISE DE SANG Mécanique - Carrosserie SOINS DE STOMIE Nouveau service toutes marques SONDAGE VÉSICAL 071/55 42 29 Rue Albert 1er, 148 - 6560 ERQUELINNES Ce bulletin est réalisé par SPRL la sprl REGIFO Edition « LSV soins inf irmiers » ÉQUIPE D’INFIRMIERS À DOMICILE Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés. Leyla Voland, Jean Pasture, Linsey Hennecart Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous! Equipe de soins infi rmiers à domicile 071/740 137 - [email protected] - www.regifo.be agréée toutes mutuelles Soins à domicile, prises de sang Votre conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC et prélèvements se fera un plaisir de vous rencontrer. Prenez contact avec lui au 0492/437 458 Disponibles 7 jours sur 7 071/55 76 97 - 0477/74 01 38 WARZÉE Bernard Centre de prélèvements et prises de sang : rue Albert 1er, 172 à 6560 Erquelinnes Architecte paysagiste Entreprise de parcs et jardins Créations - Entretiens - Clôtures - Pelouses Maçonneries extérieures Abattages - Scarifi cations Tél/Fax : 071/55 79 28 Rue Victor Baudson, 27 GSM : 0477/47 33 97 6560 Montignies-St-Christophe Email : [email protected] dito Attendre. -

Règlement Général De Police

Règlement général de Police Avant-propos Le Règlement général de Police contient des prescriptions à respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité et l'hygiène publiques dans notre Entité. Il s'agit donc d'un véritable code de conduite applicable à la vie en société. Ce document réglemente, pour des domaines relevant des compétences communales, certaines relations entre les citoyens. Les sanctions administratives sont de quatre types : - la suspension d'une autorisation ou d'une permission octroyée par l'autorité communale ; - le retrait d'une autorisation ou d'une permission octroyée par l'autorité communale ; - la fermeture d'un établissement à titre temporaire ou définitif ; - l'amende administrative pouvant aller jusque 250 Euros. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des frais de remise en état ou engendrés par la nécessité de faire cesser les nuisances ou de réparer les dommages qui en résultent. Ces sanctions sont infligées par l'autorité communale sur base d'un procès-verbal rédigé par les services de police, ou tout autre service habilité, constatant l'infraction pouvant y donner lieu. La suspension et le retrait d'autorisation ou de permission peuvent intervenir lorsque les conditions relatives à ces dernières ne seront pas respectées. La fermeture d'un établissement (débit de boissons, discothèque, salle de spectacles, …) peut intervenir en cas de troubles, de désordres ou encore de manquements aux textes réglementaires constatés dans cet établissement ou autour de lui. L'amende administrative, quant à elle, s'applique aux infractions de la plupart des dispositions du nouveau Règlement général de Police. Les amendes prononcées par le fonctionnaire spécialement désigné peuvent être d’un montant maximum de 250 euros (maximum légal) en fonction des cas de récidive. -

EUROPEAN AGREEMENT on IMPORTANT INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT LINES and RELATED INSTALLATIONS (AGTC) United Nations

ECE/TRANS/88/Rev.6 ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE EUROPEAN AGREEMENT ON IMPORTANT INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT LINES AND RELATED INSTALLATIONS (AGTC) DONE AT GENEVA ON 1 FEBRUARY 1991 __________________ United Nations 2010 Note: This document contains the text of the AGTC Agreement including the procès-verbal of rectification as notified in Depositary Notification C.N.347.1992.TREATIES-7 dated 30 December 1992. It also contains the following amendments to the AGTC Agreement: (1) Depositary Notifications C.N.345.1997.TREATIES-2 and C.N.91.1998.TREATIES-1. Entry into force on 25 June 1998. (2) Depositary Notification C.N.230.2000.TREATIES-1 and C.N.983.2000.TREATIES-2. Entry into force on 1 February 2001. (3) Depositary Notification C.N.18.2001.TREATIES-1 and C.N.877.2001.TREATIES-2. Entry into force on 18 December 2001. (4) Depositary Notification C.N.749.2003.TREATIES-1 and C.N.39.2004.TREATIES-1. Entry into force on 16 April 2004. (5) Depositary Notification C.N.724.2004.TREATIES-1 and C.N.6.2005.TREATIES-1. Entry into force on 7 April 2005. (6) Depositary Notification C.N. 646.2005.TREATIES-1 and C.N.153.2006.TREATIES-1. Entry into force on 20 May 2006. (7) Depositary Notification C.N.594.2008.TREATIES-3 and C.N. 76.2009.TREATIES-1. Entry into force on 23 May 2009. (8) Depositary Notification C.N.623.2008.TREATIES-4 and C.N 544.2009.TREATIES-2. Entry into force on 10 December 2009. The present document contains in a single, non-official document the consolidated text of the AGTC Agreement including the basic instrument, its amendments and corrections that have come into force by the dates indicated. -

British and French Investments in the Belgian Railroad Sector During the 19Th Century

British and French Investments in the Belgian Railroad Sector During the 19th Century Frans Buelens (University of Antwerp, Belgium) Introduction Belgium was one of the first countries on the European continent to industrial- ise. The bulk of investments took place in the railroad sector and found its origin in state and private financing. Within the railroad sector a lot of investments were made by foreign capital, especially French and British, in addition to in- vestments made by the Belgian state, Belgian private investors and mixed banks. Stimulating motives of these investments were the profit rate, strategic considerations of economic supply and last but not least political-military rea- sons. The railroad sector indeed was very sensitive to the latter as it could be used for military reasons as well. Apart from foreign capital investments into the Belgian railroad sector, Belgian private capital also invested on a massive scale in the sector abroad. In this paper foreign investments into the Belgian railroad sector will be discussed. Three different periods can be distinguished. The first era is characterised by a series of crucial decisions to start the railway sector by the state. Private com- panies were nearly allowed and finance was done by means of state loans for a large part subscribed by French capital. The second era is characterised by massive inflow of private capital, almost exclusively British. The third era is characterised by large-scale private investments partly Belgian, partly foreign, with France at the top of an expansionist policy. By the end of the French- German war new inflows of foreign capital were no longer stimulated nor real- ised. -

Code INSEE Communes De Belgique

Code INSEE Communes de Belgique Entités administratives Code INS Langue Codes postaux RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrondissement de Bruxelles-Capitale 21000 Anderlecht 21001 FN 1070 Auderghem 21002 FN 1160 Berchem-Sainte-Agathe 21003 FN 1082 Bruxelles 21004 FN 1000, 1020, 1120, 1130 Etterbeek 21005 FN 1040 Evere 21006 FN 1140 Forest 21007 FN 1190 Ganshoren 21008 FN 1083 Ixelles 21009 FN 1050 Jette 21010 FN 1090 Koekelberg 21011 FN 1081 Molenbeek-Saint-Jean 21012 FN 1080 Saint-Gilles 21013 FN 1060 Saint-Josse-ten-Noode 21014 FN 1210 Schaerbeek 21015 FN 1030 Uccle 21016 FN 1180 Watermael-Boitsfort 21017 FN 1170 Woluwe-Saint-Lambert 21018 FN 1200 Woluwe-Saint-Pierre 21019 FN 1150 RÉGION FLAMANDE 2000 Province d'Anvers 10000 Arrondissement d'Anvers 11000 Aartselaar 11001 N 2630 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, Anvers 11002 N 2180, 2600, 2610, 2660 Boechout 11004 N 2530, 2531 Boom 11005 N 2850 Borsbeek 11007 N 2150 Brasschaat 11008 N 2930 Brecht 11009 N 2960 Edegem 11013 N 2650 Essen 11016 N 2910 Hemiksem 11018 N 2620 Hove 11021 N 2540 Kalmthout 11022 N 2920 Kapellen 11023 N 2950 Kontich 11024 N 2550 Lint 11025 N 2547 Malle 11057 N 2390 Mortsel 11029 N 2640 Niel 11030 N 2845 Ranst 11035 N 2520 Rumst 11037 N 2840 Schelle 11038 N 2627 Schilde 11039 N 2970 2/11/2004 1/15 Code INSEE Communes de Belgique Entités administratives Code INS Langue Codes postaux Schoten 11040 N 2900 Stabroek 11044 N 2940 Wijnegem 11050 N 2110 Wommelgem 11052 N 2160 Wuustwezel 11053 N 2990 Zandhoven 11054 N 2240, 2242, 2243 Zoersel 11055 N 2980 Zwijndrecht -

Hygea Calendrier 2021 Dour

Calendrier 2021 Dour • Hensies • Jurbise • Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers Lens • Quiévrain • Saint-Ghislain Découvrez Téléchargez la nouvelle édition gratuitement de votre magazine l’application Recycle! pour tout connaître sur les collectes des déchets. à l'intérieur Tri des PMC : Nouveau Sac Bleu en 2021 Ensemble Trions bien Recyclons mieux Dates des collectes PMC Papiers- Ordures cartons ménagères en porte-à-porte (max. 10 kg) (max. 15 kg) Attention, les dates Les collectes des déchets en En cas de travaux sur HORAIRE D’ÉTÉ : du Faites en sorte que vos sacs de déchets en rouge signalent porte-à-porte commencent la voirie, les ordures 1er juillet au 31 août 2021, ménagers, vos sacs PMC et vos papiers-cartons que la collecte est très tôt le matin, à partir ménagères, les PMC les collectes débuteront soient bien visibles et accessibles. Vos déchets reportée par rapport de 5 h 30. Il est conseillé et les papiers-cartons à 4 h 30 au lieu de 5 h 30. doivent se trouver en bord de voirie et ne pas au jour habituel de de sortir les sacs la veille à doivent être déposés à Pensez à sortir vos sacs gêner le passage. Ne placez pas vos sacs en passage. partir de 18 h. la limite du chantier. la veille à partir de 18 h. hauteur ; cela complique le travail des collecteurs. Dour En 2021, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2020 : La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, simultanément, le VENDREDI. -

Suppression De La Liaison Erquelinnes-Jeumont Rapport D'analyse

Rapport d’analyse : suppression de la liaison Erquelinnes-Jeumont Suppression de la liaison Erquelinnes-Jeumont Rapport d’analyse Table des matières 1. Caractéristiques de la ligne .............................................................................................................. 2 2. Evolution de l’offre ferroviaire sur la L130A .................................................................................... 4 3. Points frontières avec le Réseau Ferré de France (RFF) .................................................................. 5 4. Offre ferroviaire depuis Jeumont .................................................................................................... 5 5. Potentiel de la L130A ....................................................................................................................... 7 Etat des points d’arrêt ..................................................................................................................... 7 Fréquentation des gares .................................................................................................................. 7 Communes traversées ..................................................................................................................... 7 6. Alternatives pour rejoindre la France en train ................................................................................ 8 Alternative existante : via Tournai (L.94), voire Mouscron ( L.75) .................................................. 8 Alternative à envisager : via Mons dans -

GUIDE for INTERNATIONAL STUDENTS of Hainaut 1 03 WORD of the EDITOR

WELCOME GUIDE FOR INTERNATIONAL STUDENTS OF HAINAUT 1 03 WORD OF THE EDITOR 04 BELGIUM IN A NUTSHELL 05 EDUCATION 05 Higher education in the Wallonia-Brussels Federation 06 The Pôle hainuyer, a higher education centre in Hainaut 07 Studying at an institution of the Pôle hainuyer 08 International Relations departments 10 Academic calendar French language courses CONTENT 11 11 Libraries 12 Student life 14 Culture and Sports 16 USEFUL INFORMATION 16 Administrative procedures 18 Transport 20 Accommodation 22 Health 24 Day-to-day life 25 MAPS 25 Tournai 26 Mons 27 Charleroi 28 Hainaut 30 Details 36 CONTACTS PUBLISHED BY CO-ORDINATION ILLUSTRATIONS Photographies Design Pôle Hainuyer asbl & EDITING Pierre Kroll UMONS, exnihilo.be Place du Parc, 20 Lydie Lejuste © Tous droits réservés HEPH-Condorcet, 7000 Mons HELHa, ARTS2 WORD OF THE EDItoR Dear student, You have chosen to spend your mobility for studies or traineeship in a higher education institution member of the Pôle hainuyer. The latter is a structure which gather structure which gather higher education institutions of the Province of Hainaut in Belgium. We are very happy to welcome you here and we will do our best to ensure your mobility experience is as profitable and pleasant as possible. This guide you are holding now provides useful information and advice that will make it easier to prepare your journey and ensure your stay runs smoothly. You are now ready to discover a new living environment. Many questions probably play on your mind: who to get in touch with upon your arrival… and before your departure? How can you travel to the host city by public transport? How should you book your accommodation? What kind of insurance do you need to subscribe? We will try to answer those questions to the best of our abilities in this document.