2. Presentation Du Site Et Introduction

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aude Méditerranée

AUDE MÉDITERRANÉE GRAND NARBONNE MÉDITERRANÉE MILLE ET UNE FAÇONS DE VIVRE LES GRANDS ESPACES en famille De Saint-Pierre la mer à Port-La Nouvelle, un concentré d’activités Gruissan, un vent de liberté À Leucate les pieds dans l’eau Narbonne, plage et histoire visit-lanarbonnaise.com audetourisme.com AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE GRAND NARBONNE MÉDITERRANÉE UN CONCENTRÉ DE PAYSAGES Et si vous vous retrouviez dans l’un de nos villages pour passer de belles vacances, en famille, au bord d’une Méditerranée... plus secrète et sauvage ? Au départ des villages très authentiques du Grand Narbonne, explorez de nouveaux horizons en découvrant les superbes paysages du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, de la mer aux massifs calcaires, en passant par les lagunes peuplées de flamants roses. Prenez vos jumelles... suivez un guide... partez le somail à vélo le long des canaux... baignez-vous sur NARBONNE ST-PIERRE LA MER nos plages où flottent le drapeau Pavillon Bleu. NARBONNE Relaxez-vous, vous le méritez bien ! BAGES plage GRUISSAN visit-lanarbonnaise.com sigean PORT-LA NOUVELLE LA PALME leucate leucate-plage port-leucate FAUNE SAUVAGE SPORT DE GLISSE EN FAMILLE LA RÉSERVE AFRICAINE DES SENSATIONS UNE BALADE SUR LE DE SIGEAN « GLISSE » POUR LES CANAL DU MIDI Grand parc de plus 300 ha, la Réserve Africaine PETITS ET LES GRANDS Un des sites majeurs du Canal du Midi, classé de Sigean vous initie à la découverte de la Bienvenue dans la Windvalley, un territoire de au patrimoine mondial de l’Unesco, se situe à faune sauvage avec 2 parcours, l’un à bord vent et de glisse accessible à tous ! Un de nos 15 minutes de Narbonne : le port du Somail. -

Gestes Pour Nos Déchets

ADOPTONS LES BONS GESTES POUR NOS DÉCHETS Guide du Particulier 3 Guide du Particulier SOMMAIRE ÉDITO Pavillon Noir - © photo Goanda RÉDUISONS NOS DÉCHETS ! Nos choix de consommation et nos gestes quotidiens ont un impact sur notre environnement. Nous sommes tous concernés. C’est en prenant conscience de notre part de responsabilité individuelle que nous pouvons influer sur la qualité de l’air que nous respirons, la qualité des villes et villages où nous vivons. Le Grand Narbonne, dans le cadre de sa compétence de gestion des déchets ménagers, offre des équipements modernes de collectes, de tri et de traitement des déchets. Mais c’est le premier geste, celui du consommateur, qui est fondamental. Faire évoluer nos comportements peut nous permettre de limiter la production de nos déchets. Conformément au Grenelle de l’Environnement, avec vous, nous nous engageons dans le programme local de prévention des déchets en partenariat avec l’ADEME. Notre objectif : réduire la production des déchets de 7% sur 5 ans. Un véritable challenge que nous nous devons tous de partager. Alors, renforçons nos pratiques de tri sélectif pour que les outils performants du Grand Narbonne et de ses partenaires assurent une meilleure valorisation de nos déchets. Sensibilisation, infor- LE CIRCUIT DES DÉCHETS / p 4-5 mation, conseil, nous vous accompagnons pour vous aider à mieux trier et ainsi optimiser FAIRE LE BON CHOIX DE COULEURS ET DE CONTENEURS / p 6-9 nos services et ma triser les co ts de gestion des déchets. GUIDE DU TRI, MODE D’EMPLOI / p 10-11 L’implication de chacun, en famille, sur son lieu de travail, au quotidien, nous permettra TEXTILES, AMPOULES, PILES, ÉLECTROMÉNAGER… d’atteindre nos objectifs de réduction des déchets. -

ETUDE PREALABLE AUX MESURES DE COMPENSATIONS COLLECTIVES AGRICOLES - ZAC De Névian

ETUDE D'IMPACT ET PRECONISATIONS ETUDE PREALABLE AUX MESURES DE COMPENSATIONS COLLECTIVES AGRICOLES - ZAC de Névian La présente étude a été réalisée de mars 2018 à décembre 2019 par : Chambre d'agriculture de l'Aude : Alain CHAMPRIGAUD, Chef de service Pôle Développement Territorial Maud OBERLIN, Chargée d’études Pôle Développement Territorial SAFER Occitanie : Isabelle BOTREL, Chef de service Territoire et Environnement Didier GAZEL, Chargé de mission Cyril KLEIN, Détaché à la cellule cartographie SAFER Occitanie : Isabelle BOTREL, Chefdécembre de service Territoire 2019 et Environnement Didier GAZEL, Chargé de mission Cyril KLEIN, Détaché à la cellule cartographie SOMMAIRE Introduction ............................................................................................ 3 1. Contexte de la mission ........................................................................... 3 2. Méthodologie mise en œuvre .................................................................. 4 Etude agricole ......................................................................................... 5 1. Description du projet et délimitation du territoire concerné par le projet ..................................................................................................... 5 1.1. Description du projet de ZAC ........................................................................ 5 1.2. Délimitation du territoire concerné par le projet .............................................. 6 1.2.1. Le territoire concerné par les emprises directes du projet -

2992 Keolis-Fiche-Horaire-Ete

Horaires valables NOUVEAUTÉ À TÉLÉCHARGER ! SELON du 4 juillet au 31 août 2020 LES HORAIRES été CORRESPONDANCE LA MOBILITé EN GRAND 18 Treilles / Les Remparts PROCHAINS PASSAGES POUR NARBONNE prendre la ligne MON ITINÉRAIRE République Prat-de-Cest ÉTÉ INFO TRAFIC TREILLES Pierre de AUTOUR DE MOI 15 Coubertin L mobilit NARBONNE ÉTÉ TARIFS La Ville CAVES ZI Plaisance à portée ACTUALITÉS Espace de Liberté BAGES Cimetière de Bourg CONTACT Liberté École Voltaire été été de main ! Les Hauts de La Palme 18 15 Jean Jaurès 18 Gare Routière Monument aux morts Médiathèque Ligne fonctionnant uniquement Stade Victor Hugo Croque Une nouvelle application mobile Citibus pour connaître Sigean / Gare SNCF en transport à la demande (TAD) LA PALME les prochains horaires, trouver facilement son itinéraire, Collège des Corbières Gare Carnot et être informé en temps réel du trafi c. Louise Michel a pleinesl’été tranches ! été Narbonne / Bonne Source 15 PARTEZ EN VACANCES TREILLES L’ESPRIT LIBRE�! à partir Achetez votre abonnement scolaire CAVES du 29 juin sur www.citibus.fr pendant l’été. OÙ ACHETER LES TARIFS Rechargement instantané du Pass’Agglo. MES TITRES DE TRANSPORT ? LA PALME (Pour les nouveaux abonnés, le Pass’Agglo sera envoyé par courrier.) 1,20�€ / TRAJET 9�€ / LE CARNET DE 10 SUR L’ APPLICATION Prix du ticket unitaire acheté à bord Prix du carnet Citi10 Soit 25�% d’économie ENSEMBLE SIGEAN 3�€ / LA JOURNÉE Disponible sur le site internet, Pour l'achat sur l’application E-Boutique, CONTRE LE VIRUS de vos titres de transport Prix du ticket unitaire Citi Jour à la Citiboutique ÉTÉ pas besoin de monnaie, Disponible sur l’application E-Boutique et chez les dépositaires. -

LE PETIT GUIDE Officiel DES BONS PLANS EN FAMILLE

LE PETIT GUIDE officiel DES BONS PLANS AudeAude EN FAMILLE ! enen famillefamille PROFITEZ, AVEC CEUX QUE VOUS AIMEZ SAISON 2018 1 Aude en famille L’AUDE sommaire 15 01. L’OULIBO p4 21 02. CHÂTEAU DE QUÉRIBUS p4 03. LE MOULIN À PAPIER DE BROUSSES p5 17 01 04. L’ATELIER DU LIVRE p5 PETIT JEU EN FAMILLE p6 05. EAURIZON p7 06 06. MAISON DE LA TRUFFE D’OCCITANIE p7 31 14 23 07. RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN p8 16 08. ESPACE BALNÉOLUDIQUE DE GRUISSAN p8 25 20 09. CENTRE DE VOILE, KITESURF-WAKE PARK p9 26 GLISSE & KITE 05 10. FAMILLE FABRE p9 33 09 11. LE PARC AUSTRALIEN p10 12. MUSÉE DES DINOSAURES p10 11 10 13. AQUAJET - PARC AQUATIQUE p11 24 p11 28 13 14. GABARRE LA CAPITANE 22 15. CENTRE ÉQUESTRE DE LA GOUTARENDE p12 16. EBUROMAGUS p12 PETIT JEU EN FAMILLE p13 19 08 17. BATEAU SAINT ROCH p14 32 18. CHÂTEAU CHALABRE p14 07 19. MIELLERIE DES CLAUSES p15 20. GAME ZONE p15 29 21. GOUFFRE DE CABRESPINE p16 22. ABBAYE DE FONTFROIDE p16 23. AMPHORALIS p17 18 24. SAINTE MARTHE LES MARAIS p17 25. EVADEO CYCLES p18 26. FLYZONE p18 27. EQUIVITA p19 12 28. J’EMMES LES MINÉRAUX p19 29. TERRA VINEA p20 30. LE TRAIN ROUGE p20 31. FUN JOUARRES p21 27 32. CHÂTEAU LE BOUÏS p21 33. LES CHOCOLATIERS CATHARES p22 PETIT JEU EN FAMILLE p22 PETIT JEU EN FAMILLE p23 30 Légende Petite Accès Langues En Label Tourisme Aire de ÉDITO Restauration en poussette parlées extérieur & Handicap pique-nique Aude en famille est édité par le Comité de Liaison Interconsulaire de l’Aude - CLIDA. -

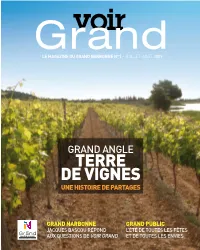

Terre De Vignes Une Histoire De Partages

voir Le magazine du grand narbonne n°1 - juillet-août 2009 GrAnd AnGLE tERRE DE vIGNES UNE hIStOIRE DE partageS GRAND NARBONNE GRAND PUBLIC JACQUES BASCOU répOnd L’été dE tOUtES LES fêtES AUx QUEStiOnS dE VOir GrAnd Et dE tOUtES LES EnViES voir Le magazine du grand narbonne n°1 - juillet-août 2009 Transparence Solidarité Mobilité Grand narbonne les grands projets 2009-2012 Page 03 Appartenance Témoignage Harmonisation Convivialité Proximité Pertinence Grand écran : l’actualité des communes Page 06 Service Transparence Solidarité Proximité Mobilité Appartenance Grand public : l’agenda de l’été Page 19 Témoignage Mobilité Harmonisation Convivialité Pertinence Service Solidarité Appartenance Grand champ : les archers narbonnais Page 22 Témoignage Harmonisation Convivialité Grand public Proximité Grand narbonne pratique : infos pratiques Page 23 Témoignage Pertinence Service Harmonisation Convivialité angle tERRE DE vIGNES UNE hIStOIRE DE partageS Page 08 témoin Jean-Claude Baudracco LE CéSAR D’ARmISSAN Page 18 voir est édité par la Communauté d’Agglomération du Grand narbonne Hôtel d’agglomération - 12 bd Frédéric Mistral - CS 50100 - 11785 Narbonne CeDeX tél. : 04 68 58 14 58 - Fax : 04 68 58 14 59 - www.legrandnarbonne.com Directeur de publication : Serge Brunel • Comité de rédaction : Didier Codorniou, Serge Brunel, jacques lombard, Catherine Bécam, Marjorie téna, iCoM • Rédaction : iCoM, Christophe terral • Secrétariat de rédaction et suivi de production : Service communication • Photographies : jean Belondrade, jean-Noël Herranz, Goanda, jean-Marie Guiter, le Grand Narbonne • Conception, réalisation, mise en pages : iCoM • iCoM RCS toulouse B 393 658 760. icom-com.fr • Dépôt iSSN : en cours d’attribution • Dépôt légal : en cours d’attribution • tirage : 40 000 exemplaires • Document imprimé par imprimerie Clément (34), une entreprise imprim’vert®, procédé CtP avec des encres à base végétale - Papier Cyclus Print 115 g. -

Commune De Montredon Des Corbières

Département de l’Aude Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération Blanche Commune de Montredon des Corbières Forages de Croix Blanche Pièce 4 : Inventaire parcellaire et estimation des coûts Juin 2016 Version A2 Déclaration d’Utilité Publique des Forages de Croix 1 Inventaire parcellaire ............................................................................................................... 3 1.1 Périmètre de protection immédiate (PPI) ........................................................................... 3 1.2 Périmètre de protection Rapprochée (PPR) ...................................................................... 4 1.3 Périmètres de protection Rapprochée Satellites (PPRS)................................................. 10 ..................................................................................................................................................... 10 2 Estimation des couts et échéancier des travaux ................................................................ 11 2.1 Coûts de procédures, études et investigations ................................................................. 11 2.2 Couts d’acquisition foncière .............................................................................................. 11 2.3 Couts des travaux ............................................................................................................ 12 2.3.1 Périmètre de protection immédiate .......................................................................... 12 2.3.2 Périmètre de protection rapprochée -

COMITE DE L'aude DE TENNIS 4Ème SERIE Double Mixte 2020

COMITE DE L'AUDE DE TENNIS 4ème SERIE Double Mixte 2020 Capitaines / Poule A Equipe Club Portable Mail Partenaire du 5 au 18 octobre du 19 au 1 novembre du 2 au 15 novembre du 16 au 29 novembre du 30 au 13 décembre COLLAS Sylvain 1 Gruissan 0688216378 [email protected] COLLAS Nathalie Durban Montazels 2 Pezens DIBERT Sandra 2 Durban 0671597680 [email protected] VIANA DA SILVA Michel Montazels 2 Sigean 2 DUHAMEL Léon Nicolas 3 Sigean 2 0662092296 [email protected] DUHAMEL Géraldine Gruissan Canet st M RIQUET Estelle 4 Montazels 2 0678019253 [email protected] CARRARA thierry Canet st M Sigean 2 PUJOS Laure 5 Canet st M 0660147764 [email protected] PUJOS Damien Pezens Gruissan Durban TOMASZEK Vincent 6 Pezens 0627659800 [email protected] PEDRAZA Audrey Sigean 2 Durban Montazels 2 le tableau se lit > exemple pour l'équipe de Gruissan (poule A) : Gruissan reçoit Durban la 1ère journée, se déplace à Sigean la 2nde journée, reçoit Montazels la 3ème, se déplace à Canet la 4ème, … Capitaines / Poule B Equipe Club Portable Mail Partenaire du 5 au 18 octobre du 19 au 1 novembre du 2 au 15 novembre du 16 au 29 novembre du 30 au 13 décembre TRABLY Virginie 1 ANT Narbonne 0633849553 [email protected] NAVARRE Stéphane exempt Le Briolet 3 Peyriac de M. 1 AURELLE Fabien 2 Acacia 1 0659282109 [email protected] Bluche Valérie ANT Narbonne exempt Montazels 1 MARCOS Sébastien 3 Montazels 1 0617260576 [email protected] MARCOS Charline Le Briolet 3 ANT Narbonne exempt MIRLEAU Jean-Marie 4 Le Briolet 3 0688990210 [email protected] PEDANO Odile Acacia 1 Peyriac de M. -

Communiqué De Presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Carcassonne, le 26 juillet 2021 Objet : Calamités agricoles : pertes de récoltes d’olives mai 2020 - Reconnaissance complémentaire pour 116 communes L’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation avait reconnu le caractère de calamité agricole pour perte de récolte d’olives subies par les exploitants agricoles du département de l’Aude lors des pluies du 9 au 15 mai 2020, a été modifié par une reconnaissance complémentaire pour les 116 communes suivantes : Zone sinistrée : Communes de : Aigues-Vives, Albas, Alzonne, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arzens, Badens, Bages, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Boutenac, Cabrespine, Camplong, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbieres, Castelnau-d’Aude, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Citou, Comigne, Conilhac- Corbières, Coursan, Coustouge, Cruscades, Cuxac-d’Aude, Douzens, Durban-Corbières, Escales, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Ginestas, Gruissan, Homps, Jonquières, La-Redorte, Lagrasse, Laure-Minervois, Lézignan, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Maisons, Malves-en- Minervois, Marcorignan, Marseillette, Mayronnes, Mirepeisset, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montréal, Montredon-des-Corbières, Montseret, Monze, Moussan, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Ouveillan, Palairac, Paraza, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Puichéric, Quintillan, Raissac-d’Aude, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquecourbe-Minervois, -

Peyriac-De-Mer 2637.PM6

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°570 – 12 juin 2007 HISTOIRE Bientôt réédité Histoire pittoresque et chronologique illustrée de LOCALE PEYRIAC-DE-MER NOUVELLE SERIE « Salines : l’épaisseur Peyriac (Peyriaco) est cité pour e de la nappe est la première fois au XI siècle proportionnelle à la par A.-J. DECORMIS quaient autrefois au nord de Peyriaco qui chaleur solaire de l’été » n’était à l’origine qu’un hameau d’une cinquantaine de feux, dont les habitants itué dans le département de l’Aude, vivaient de pêche, de chasse et de quel- e livre illustré est publié dans la col- le village de Peyriac-de-Mer qui fait ques terres cultivables. Toutes les maisons lection Monographies des villes et Spartie du canton de Sigean (arrondis- étaient regroupées autour du rocher (la Cvillages de France, dirigée par M.-G. sement de Narbonne), comme les com- peyra, appelé pompeusement « le châ- Micberth, qui compte plus de 2 630 titres à ce munes de Caves et Feuilla, Fitou et La teau ») et les barques venaient s’y amarrer jour. « Sous les premiers seigneurs, écrit Palme, Leucate et Port-la-Nouvelle, Portel- sous leur protection. Peyriac (Peyriaco) est A.-J. Decormis au début de son ouvrage, les des-Corbières, Roquefort-des-Corbières et cité pour la première fois au XIe siècle dans salines durent être mieux organisées, les chaus- Treilles, est manifestement mal dénommé : le texte d’une donation faite par l’archevê- sées protectrices créées ou améliorées. Celle « Aussi loin que l’on remonte, note en effet que de Narbonne, Pierre Béranger, à l’église d’Estarac, à l’ouest, détournait vers Saint- A.-J. -

La Carte « Sport Et Nature

Attention, nature fragile ! Quelques recommandations pour pratiquer les activités de loisirs dans les espaces naturels : • Préservez la faune et la flore (ne cueillez pas de plantes, évitez de déranger les animaux) SPORTS & NATURE • Respectez le balisage des zones de pratique (sentiers, voies d’escalade, kitesurf, ...) L • Gardez vos chiens en laisse a C es • Respectez les propriétés et les biens privés se • Emportez vos déchets EN NARBONNAISE MÉDITERRANÉE • N’allumez pas de feu • Laissez nos véhicules dans les zones de stationnement dédiées à cet effet BIZE-MINERVOIS Le Pech 220 m ARGELIERS Canal du Midi D11 D267 D907 D326A MAILHAC D5 Serre d'Oupia La Cesse 287 m PORT-DE- OUVEILLAN POUZOLS- LA-ROBINE D5 MINERVOIS MIREPEÏSSET Canal de Jonction Amphoralis D418 D607 musée Étang SAINTE-VALIÈRE gallo-romain d'Ouveillan D13 GINESTAS LE SOMAIL DA26 SALLÈLES-D'AUDE D607 D369 u Midi D16 nal d Béziers Ca Montpellier SAINT-MARCEL- D162 D6009 SAINT-NAZAIRE- SUR-AUDE MOUSSOULENS CUXAC-D'AUDE Étang de Vendres VENTENAC- D'AUDE EN-MINERVOIS D1118 MOUSSAN Canal de la Robine L’Aude COURSAN SALLES-D'AUDE D718 L’Aude RAÏSSAC-D'AUDE D1118 MARCORIGNAN FLEURY D'AUDE D169 D11 D31 VILLEDAIGNE LES CABANES NÉVIAN D13 E DE FLEURY D6009 D607 D1118 P A Étang de D69 VINASSAN L Pissevaches C LÉZIGNAN-CORBIÈRES l'Orbieu D6113 Gouffre D68 A de l'Oeil Doux Domaine L de l’Oustalet MONTREDON- NARBONNE E ARMISSAN D DES-CORBIÈRES F A9 D68 I S D6113 S A 37 D168A M D24 D168 SAINT-PIERRE-LA-MER Carcassonne Toulouse D32 BIZANET D224 D61 A61 38 Coffre de Pech Redon 214 m NARBONNE-PLAGE -

RADIATIONS DU 1Er AU 29 FEVRIER 2020 20 Ave Du Mal Juin 11890 CARCASSONNE CEDEX

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aude Affichage du 1er au 31 Mars 2020 CS 70051 RADIATIONS DU 1er AU 29 FEVRIER 2020 20 Ave du Mal Juin 11890 CARCASSONNE CEDEX Date Nom / Dénomination Siret radiation Entreprise Numéro de gestion Activité artisanale Adresse du siège Dirigeants, libellé fonction cessation Forme juridique code APRM 10/02/2020 849.672.357.00019 1 IMPASSE DU CARIGNAN 01/02/2020 ACERBIS REMI 0051819110 MACONNERIE Remi ACERBIS EXPLOITANT INDIVIDUEL 11300 LA DIGNE D AVAL 4399CZ 03/02/2020 343.657.235.00044 PEINTRE, PLAQUISTE, REVETEMENT SOLS, 1 RUE DES BONS VOISINS Andre AKGAZCIYAN EXPLOITANT 27/01/2020 AKGAZCIYAN ANDRE 0116513110 PETITE MACONNERIE 11510 CAVES INDIVIDUEL 4334ZC 26/02/2020 824.406.557.00010 REVETEMENT SOLS ET MURS (CARRELAGE, 19 RUE CARIGNAN 04/01/2020 AQQAOUI SAID 0119716110 Said AQQAOUI EXPLOITANT INDIVIDUEL PARQUETS) 11570 PALAJA 4333ZZ 04/02/2020 Suleyman ARZIMAN EXPLOITANT 487.668.279.00028 INSTALLATION D'EQUIPEMENTS 67 CHEMIN DU PECH DE 31/01/2020 INDIVIDUEL ARZIMAN SULEYMAN 0006519110 ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES A L'AGNEL Gulhan ARZIMAN CONJOINT 4321AB DOMICILE 11100 NARBONNE COLLABORATEUR 03/02/2020 518.177.332.00021 PRESTATIONS DE SERVICES 21 IMPASSE DES MURIERS Michel BAUDOUX EXPLOITANT 01/01/2020 BAUDOUX MICHEL 0093115110 ADMINISTRATIFS- HOMMES TOUTES MAINS 11130 SIGEAN INDIVIDUEL 8219ZP 07/02/2020 414.252.973.00030 10 RUE DES LAVOIRS 31/12/2019 BAYLE DAVID 0076019110 FABRICATION DE BISCUITS SECS David BAYLE EXPLOITANT INDIVIDUEL 11400 LES BRUNELS 1072ZZ 26/02/2020 BDP ELECTRICITE AUTOMOBILE