Departamento De Ciencias Económicas, Administrativas Y Del Comercio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

An Annotated Checklist of Ecuadorian Pieridae (Lepidoptera, Pieridae) 545-580 ©Ges

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Atalanta Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 27 Autor(en)/Author(s): Racheli Tommaso Artikel/Article: An annotated checklist of Ecuadorian Pieridae (Lepidoptera, Pieridae) 545-580 ©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at Atalanta (December 1996) 27(3/4): 545-580, Wurzburg, ISSN 0171-0079 An annotated checklist of Ecuadorian Pieridae (Lepidoptera, Pieridae) by To m m a s o R a c h e li received 21.111.1996 Abstract: An account of 134 Pierid taxa occurring in Ecuador is presented. Data are from 12 years field experience in the country and from Museums specimens. Some new species records are added to Ecuadorian fauna and it is presumed that at least a 10% more of new records will be obtained in the near future. Ecuadorian Pieridae, although in the past many taxa were described from this country, are far from being thoroughly known. One of the most prolific author was Hewitson (1852-1877; 1869-1870; 1870; 1877) who described many species from the collections made by Buckley and Simons . Some of the "Ecuador” citations by Hewitson are pointed out more precisely by the same author (Hewit son , 1870) in his index to the list of species collected by Buckley in remote areas uneasily reached even to-day (V ane -Wright, 1991). An important contribution on Lepidoptera of Ecuador is given by Dognin (1887-1896) who described and listed many new species collected by Gaujon in the Loja area, where typical amazonian and páramo species are included. -

Ficha Informativa De Los Humedales De Ramsar (FIR) – Versión 2006-2008 � � 1

Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) – Versión 2006-2008 1. Nombre y dirección del compilador de la Ficha: Xiomara Izurieta PARA USO INTERNO DE LA OFICINA DE RAMSAR . Dirección: Pablo Herrera Oe4-153 y Barón de DD MM YY Carondelet, Quito, Ecuador Deleted: correo electrónico: [email protected], [email protected] Designation date Site Reference Number 2. Fecha en que la Ficha se llenó /actualizó : 16 de octubre de 2007 3. País: Ecuador 4. Nombre del sitio Ramsar: “Complejo Llanganati" 1 (Significa “Mina de los Ati”). 5. Designación de nuevos sitios Ramsar o actualización de los ya existentes: Esta FIR es para (marque una sola casilla) : a) Designar un nuevo sitio Ramsar ; o b) Actualizar información sobre un sitio Ramsar existente 6. Sólo para las actualizaciones de FIR, cambios en el sitio desde su designación o anterior actualización: 7. Mapa del sitio: a) Se incluye un mapa del sitio, con límites claramente delineados, con el siguiente formato: i) versión impresa (necesaria para inscribir el sitio en la Lista de Ramsar): ; ii ) formato electrónico (por ejemplo, imagen JPEG o ArcView) Anexo 1 iii) un archivo SIG con tablas de atributos y vectores georreferenciados sobre los límites del sitio Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort) b) Describa sucintamente el tipo de delineación de límites aplicado: El límite correspondiente al Complejo Llanganati 2 abarca un área comprendida entre los 2960 m y los 4571 m correspondiente al Cerro Hermoso que es el punto más alto del Parque Nacional Llanganates. Incluye los sistemas acuáticos más importantes del área protegida, siguiendo en algunos casos la cota altitudinal y en otros las divisorias de agua. -

PRATT-THESIS-2019.Pdf

THE UTILITARIAN AND RITUAL APPLICATIONS OF VOLCANIC ASH IN ANCIENT ECUADOR by William S. Pratt, B.S. A thesis submitted to the Graduate Council of Texas State University in partial fulfillment of the requirements for Master of Arts with a Major in Anthropology August 2019 Committee Members: Christina Conlee, Chair David O. Brown F. Kent Reilly III COPYRIGHT by William S. Pratt 2019 FAIR USE AND AUTHOR’S PERMISSION STATEMENT Fair Use This work is protected by the Copyright Laws of the United States (Public Law 94-553, section 107). Consistent with fair use as defined in the Copyright Laws, brief quotations from this material are allowed with proper acknowledgement. Use of this material for financial gain without the author’s express written permission is not allowed. Duplication Permission As the copyright holder of this work I, William S. Pratt, authorize duplication of this work, in whole or in part, for educational or scholarly purposes only. ACKNOWLEDGEMENTS Numerous people have contributed over the years both directly and indirectly to the line of intrigue that led me to begin this work. I would like to extend thanks to all of the members of my thesis committee. To Christina Conlee for her patience, council, and encouragement as well as for allowing me the opportunity to vent when the pressures of graduate school weighed on me. To F. Kent Reilly for his years of support and for reorienting me when the innumerable distractions of the world would draw my eye from my studies. And I especially owe a great deal of thanks to David O. -

AMBATO ECUADOR SISTEMAS PRODUCTIVOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Escala 1:50000 Hoja ÑIV-A4 Empresarial

AMBATO ECUADOR SISTEMAS PRODUCTIVOS SISTEMAS PRODUCTIVOS escala 1:50000 Hoja ÑIV-A4 Empresarial 78°45'0"W 78°40'0"W 78°35'0"W 78°30'0"W S S " 755000 760000 765000 770000 ! 775000 " 0 ' ! 0 # ' 0 0 1 Chaupi Rumihuaycu 1 ° !3947 Cerro ° 1 Río 1 Parvarrumi Casa hu 2 a Loma !2588 l 8 !2774 !2793 Marcos Cerro a i !3904 0 m Piliscocha San José de 0 San Francisco u Espinel Combinado Huairapata R de Chulapachán Pillaro 0 Angahuana 0 ! o 0 n Samanga 0 0 !Chaupiloma li Agua !2790 0 0 3886 o 0 7 M 7 . Santa !2687 García 8 Q 8 9 Samanga Moreno 9 !4005 Patulata u !2350 Carbónloma c La Dolorosa Cerro o y !2795 !2855 g a n Ciudad !Rumitangán u Samanga 3969 u h Lomaquinga Puerto Nueva La Primavera P Chacata u Alto Samanga r !2809 o Arturo 2710 2775 !3025 l ! ! R l u La Playa i ío h Al v Mercantil aj C San Vicente un o N . de Quilimbulo Cerro Q . !2597 Jacinteo Q Q Samanga Chacata . 3916 !Achupallas Loma RÍO Jesús del C Loma Sígsiloma Constantino Bajo a Samanga C Gran Poder San José Montuctuza n Yacuyacu Yacuyuyo Fernández UT t U de Cruzñan a Centro C !2712 r ru Condorloma H m I !2654 Panguihua !2834 Plazuela i Luchaloma Angamarquillo 2708 ! San Pedro 3916 Loma ! Urbanización de Cruzñán 3028 Q Aeropuerto El Censo ! Guamagua . Q Loma El San C !3522 San Loma . Q h San José Jacinto o P . Ambatillo Urcu Artezón Putugleo !2623 Miguelito Huaynacuri r a Yanasacha C Ambayata Cachibana San José !2713 ! r Chico Pondoa e c Loma Chico o r c Chico 3905 a c Alto Inapisi Huairapata h h Santa d a Pasaloma !2843 e a Marginal u Cecilia I a l t c l o Ambatillo a Galpón a PJ 301 !2903 Achupalla g Cachibana Pucará Loma y Loma u Alto Pachaico Pungu Chico a a Grande Alto El Pisque Chasinato Yacupamba b Tangaleo 3355 ! 2686 Illagua m ! Tangaleo Putugleo A Juana Pugantza !3261 Loma Grande . -

<I>Elaphoglossum</I> Subsection

Blumea 56, 2011: 165–202 www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea RESEARCH ARTICLE http://dx.doi.org/10.3767/000651911X592722 Taxonomic revision of Elaphoglossum subsection Muscosa (Dryopteridaceae) A. Vasco1 Key words Abstract The present paper provides a monograph of Elaphoglossum subsect. Muscosa, a monophyletic group supported by molecular phylogenetic analyses. The monograph includes keys, full synonymy, descriptions, repre- ferns sentative specimens examined, an index to collectors’ names and numbers, illustrations, spore photomicrographs, floristics and distribution maps for all species. Morphologically, the subsection is recognized by scaly rhizomes, petioles and pteridophytes laminae, obtuse leaf apices, and spores that are about twice as long as in other species of Elaphoglossum. Fifteen taxonomy species of subsect. Muscosa are here recognized, with no subspecies or varieties. All of the species are Neotropical occurring from southern Mexico to Bolivia and Southeastern Brazil, with three species in the West Indies. Most of the species occur in the Andes from 1500–4000 m, primarily in cloud forests and páramos. Three new species are described: E. novogranatense, E. oreophilum, and E. quisqueyanum. The name E. glabrescens A.Vasco, nom. & stat. nov. is proposed. Lectotypes are designated for E. aschersonii, E. bellermannianum, E. blandum, E. caulolepia, E. corderoanum, E. decipiens, E. ellipsoideum, E. engelii, E. gardnerianum, E. lehmannianum, E. muscosum, E. vis- cidulum, E. yarumalense, and E. yatesii. Published on 1 August 2011 INTRODUCTION Polynesia (Rouhan et al. 2008). Yet no monographic treatments either of the entire genus or of natural small groups within it Elaphoglossum Schott ex J.Sm. (Dryopteridaceae) is one of were published until 2009 (Vasco et al. -

MA-ECO-902.Pdf

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE ECOTURISMO Tema: “INCIDENCIA DE UN CENTRO DE INTERPRETACION ECOTURISTICA EN LA CONSERVACION DEL SISTEMA LACUSTRE LOS LLANGANATES SECTOR EL TAMBO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010” Trabajo de Investigación Previa a la obtención del Grado Académico de Magíster en Gerencia de Proyectos de Ecoturismo Autor: Lic. Wilson Teodomiro Salas Álvarez. Director: Dr. M.S.c. Carlos Quinde Mancero. Ambato - Ecuador 2011 I Al Consejo de Posgrado de la UTA El tribunal receptor de la defensa del trabajo de investigación con el tema: INCIDENCIA DE UN CENTRO DE INTERPRETACION ECOTURISTICA EN LA CONSERVACION DEL SISTEMA LACUSTRE LOS LLANGANATES SECTOR EL TAMBO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2010, presentado por: Lic. Wilson Teodomiro Salas Álvarez y conformada por: Dr. Mg. Raúl Esparza Córdova, Ing. Mg. Fabián Morales Fiallos, Ing. Mg. Diego Melo Fiallos, Miembros del Tribunal, Dr. M.S.c. Carlos Quinde Mancero, Director del Trabajo de investigación y presidido por Dr. José Romero, Presidente del Tribunal; Ing. Mg. Juan Garcés Chávez, Director del CEPOS – UTA, una vez escuchada la defensa oral el Tribunal aprueba y remite el trabajo de investigación para uso y custodia en las en la bibliotecas de la UTA. ---------------------------------- ----------------------------- Dr. José Romero Ing. Mg. Juan Garcés Chávez Presidente del Tribunal de Defensa DIRECTOR CEPOS ---------------------------------- Dr. M.S.c. Carlos -

Universidad Técnica De Cotopaxi Carrera De

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI UNIDAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO “ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DEL PARQUE NACIONAL LLANGANATES, PARA EL ÁREA DE CAMPISMO Y RECREACIÓN TURÍSTICA DEL LABORATORIO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA PARA LA CARRERA DE ING. DE ECOTURISMO, DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, (FASE II)”. Proyec to de tesis previa a la obtención del título de: INGENIEROS EN ECOTURISMO . Autores : JÁCOME JÁCOME EDWIN PATRICIO UGSHA TOAQUIZA NELSON RAÚL Director: LIC. DIANA VINUESA LATACUNGA – ECUADOR 2015 i AUTORÍA Los suscritos, JACOME JACOME EDWIN PATRICIO con C.I. 050265 8404 y UGSHA TOAQUIZA NELSON RAÚ L CON C.I. 0503516387, libre y voluntariamente declaramos que la Tesis Titulada “ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DEL PARQUE NACIONAL LLANGANATES PARA EL ÁREA DE CAMPISMO Y RECREACIÓN DEL LABORATORIO DE INTE RPRETACIÓN TURÍSTICA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO DE LA UA - CAREN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, (FASE II )” , es original, auténtica y personal. En tal virtud declaro que el contenido será de exclusiva responsabilidad del autor legal y académico, autorizo la reproducción total y parcial siempre y cuando se cite a los autores del presente documento. _______________________ _________________________ Jácome Jácome Edwin Ugsha Toaquiza Raúl C.I. 0502658404 C.I. 0503516387 ii CERTIFICACIÓN En Calidad de Director de Tesis con el Tema denominado: “ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DEL PARQUE NACIONAL LLANGANATES PARA EL ÁREA DE CAMPISMO Y RECREACIÓN DEL LABORATORIO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO DE LA UA - CAREN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, (FASE II ) ”, Debo mencionar que esta Tesis ha sido elaborada por los Señores Edwin Patricio Jácome Jacome con C.I. -

Universidad Central Del Ecuador

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE ECONOMÍA TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ECONOMISTA TEMA: “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN EL SECTOR DE QUILLAN, PARROQUIA SAN MIGUELITO, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” Autora PILCO QUINALUIZA LILIA CARLINA Director Econ. CARLOS GARRIDO M. QUITO 2014 DEDICATORIA Esta tesis es dedicada para mi Dios quien me ha demostrado cada día su amor, fidelidad y lo que soy hoy es gracias a él. A mi mamita Teresa por darme la vida, por enseñarme ser constante y perseverante gracias a usted sé que la responsabilidad se la debe vivir como un compromiso de dedicación y esfuerzo y por todo su amor incondicional. También a mi Papi y hermanos Mauricio, Carlitos el abrazo incondicional que me motiva que detrás de cada detalle existe el suficiente alivio para empezar nuevas búsquedas, gracias por el apoyo incondicionalmente y también a mi hermanita Caro que no estás aquí físicamente pero desde el cielo, sé que va a estar orgullosa de mí. A todas las personas presentes y ausentes que me ayudaron siempre de forma interesada y sin egoísmo para poder llegar al final de esta larga y hermosa carrera universitaria. Por ello y para ello dedico esta tesis Pilco Lilia. 2 AGRADECIMIENTO Mi agradecimiento en primer lugar es a Dios por darme la vida, por creer en mí y bendecirme para llegar donde he llegado, porque hiciste realidad mi sueño anhelado. A mí querida Facultad de Ciencias Económicas, por abrirme sus puertas y ponerme en manos de los mejores profesores para que me forme académicamente. -

Anexo Con Codificación

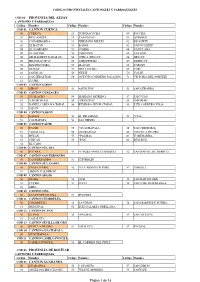

CODIGOS PROVINCIALES CANTONALES Y PARROQUIALES CÓD 01 PROVINCIA DEL AZUAY CANTONES Y PARROQUIAS Código Nombre Código Nombre Código Nombre CÓD 01 CANTON CUENCA 50 CUENCA 13 TOTORACOCHA 60 PACCHA 01 BELLAVISTA 14 YANUNCAY 61 QUINGEO 02 CAÑARIBAMBA 15 HERMANO MIGUEl 62 RICAURTE 03 EL BATAN 51 BAÑOS 63 SAN JOAQUIN 04 EL SAGRARIO 52 CUMBE 64 SANTA ANA 05 EL VECINO 53 CHAUCHA 65 SAYAUSI 06 GIL RAMIREZ DAVALOS 54 CHECA (JIDCAY) 66 SIDCAY 07 HUAYNACAPAC 55 CHIQUINTAD 67 SININCAY 08 MACHANGARA 56 LLACAO 68 TARQUI 09 MONAY 57 MOLLETURO 69 TURI 10 SAN BLAS 58 NULTI 70 VALLE 11 SAN SEBASTIAN 59 OCTAVIO CORDERO PALACIOS 71 VICTORIA DEL PORTETE 12 SUCRE COD 02 CANTON GIRON 50 GIRON 51 ASUNCION 52 SAN GERARDO COD 03 CANTON GUALACEO 50 GUALACEO 54 MARIANO MORENO 57 SAN JUAN 51 *CHORDELEG 55 *PRINCIPAL 58 ZHIDMAD 52 DANIEL CORDOVA TORAL 56 REMIGIO CRESPO TORAL 59 LUIS CORDERO VEGA 53 JADAN COD 04 CANTON NABON 50 NABON 52 EL PROGRESO 54 *OÑA 51 COCHAPATA 53 LAS NIEVES COD 05 CANTON PAUTE 50 PAUTE 55 *GUACHAPALA 59 SAN CRISTOBAL 51 *AMALUZA 56 GUARAINAG 60 *SEVILLA DE ORO 52 BULAN 57 *PALMAS 61 TOMEBAMBA 53 CHICAN 58 *PAN 62 DUG DUG 54 EL CABO COD 06 CANTON PUCARA 50 PUCARA 51 *CAMILO PONCE ENRIQUEZ 52 SAN RAFAEL DE SHARUG COD 07 CANTON SAN FERNANDO 50 SAN FERNANDO 51 CHUMBLIN COD 08 CANTON STA. ISABEL 50 SANTA ISABEL 52 *EL CARMEN DE PIJILI 53 ZHAGLLI 51 ABDON CALDERON COD 09 CANTON SIGSIG 50 SIGSIG 53 GUEL 55 SAN BARTOLOME 51 CUCHIL 54 LUDO 56 SAN JOSE DE RARANGA 52 GIMA COD 10 CANTON OÑA 50 SAN FELIPE DE OÑA 51 SUSUDEL COD 11 CANTON CHORDELEG 50 CHORDELEG 52 LA UNION 54 SAN MARTIN DE PUZHIO 51 PRINCIPAL 53 LUIS GALARZA ORELLANA COD 12 CANTON EL PAN 50 EL PAN 52 *PALMAS 53 SAN VICENTE 51 *AMALUZA COD 13 CANTON SEVILLA DE ORO 50 SEVILLA DE ORO 51 AMALUZA 52 PALMAS COD 14 CANTON GUACHAPALA 50 GUACHAPALA C0D 15 CANTON CAMILO PONCE E. -

Tungurahua: an Alternative Means of Economic Development Final Report*

Tungurahua: An alternative means of economic development Final report* Marcela Alvarado, Gloria Camacho, Diego Carrión, Manuel Chiriboga, Patric Hollenstein, Carlos Larrea, Ana Isabel Larrea, Silvia Matuk, Ana Lucía Torres and Pablo Ospina Peralta (coordinator) 1 Discussion Paper Series Number Forty Four June 2010 IPPG Discussion Papers available at www.ippg.org.uk IPPG Programme Office, IDPM, School of Environment & Development University of Manchester, Arthur Lewis Building, 2.023, Oxford Road Manchester M13 9PL; Telephone 0161 306 6438; [email protected] www.ippg.org.uk 1 * Paper prepared for the DFID-funded research programme, Institutions and Pro-Poor Growth (IPPG). The authors are grateful to DFID for the funding that made this research possible. The views expressed in this paper are entirely those of the author and in no way represent either the official policy of DFID or the policy of any other part of the UK government. This paper was carried out with the support of the Dynamic Rural Territories Programme, coordinated by the Rimisp Latin American Centre for Rural Development and sponsored by the International Centre for Development Studies, Canada. The first drafts of this report were discussed in various working sessions. We would like to give our special thanks for the support of Liisa North, who even took part in a long workshop held by the research team. Her comments were always helpful and profound. ¹ The authors are: Marcela Alvarado, Gloria Camacho, Diego Carrión, Manuel Chiriboga, Patric Hollenstein, Carlos Larrea, Ana Isabel Larrea, Silvia Matuk, Ana Lucía Torres, Pablo Ospina Peralta (coordinator), University Andina Simón Bolívar, Ecuador head office. -

Universidad Central Del Ecuador Facultad De Ciencias Agrícolas Carrera De Turismo Ecológico

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO Lineamientos de Gestión y Operación para los prestadores de servicios turísticos del Cantón Santiago de Píllaro. Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Título de Licenciado en Turismo Ecológico AUTOR: Cali Guamani Luis Javier TUTOR: MSc. Aníbal Gonzalo Fuentes Moreno. Quito, julio 2019 DERECHOS DE AUTOR Yo LUIS JAVIER CALI GUAMANI en calidad de autor y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación LINEAMIENTOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO modalidad proyecto de investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El (los) autor (es) declara (n) que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. Firma: ________________________________ Nombres y Apellidos: Luis Javier Cali Guamani CC. -

Universidad De Especialidades Turisticas Uct

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS UCT Adventure Tourism in Tungurahua Province 2 Days/ 1 Night 3 Passengers from United States 30 years average age Prepared by Paola Mármol Supervisor: Gustavo Freire For getting the National Guide Degree Quito, June/2012 1 DEDICATIONS I want to dedicate my studies to my mother who at home is father and mother teaching me the value of small things, and that every sacrifice is fair if it does for the children could have a promising future, my mother is a role model, She teaching me values, good habits that will stay in my life and my reason for being forever. And to my brother who is my support in the important moments of my life who also has taught me above all discipline and perseverance anything is possible. Thank God for put them in my life and make it a reality and not a dream. Paola Elizabeth Mármol Guerra 2 THANKS To my teachers to make this dream a reality, I take with me the best memories and knowledge. Special thanks to my classmates, thank you for your unconditional friendship. To my father and to my sisters for the financial and moral support that gave me during my studies. To my boyfriend, Thanks for being with me at this time so important to me. I love you. 3 INTRODUCTION Ecuador is ranked 17 among the world's mega diverse countries, with only 0.2% of the planet's surface, are about 20,000 species of native plants, also has 369 species of mammals, 1578 birds, 394 of reptiles and 421 amphibians.