Texto Completo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tu Boca, Se Merece Lo Mejor

LA pubLICACIÓn DE mAyor CIrCuLACIÓn DE LA ComArCA. 12.300 EjEmpLArEs LA EDICIÓn. DIsTrIbuCIÓn grATuITA S ÑO Celebra con Todo Libro A 60 16 20 sus 20 AÑOS. GACETA COMARCAL DECENAL, DÍAS 1, 10 Y 20 ESTAS NAVIDADES MARCA Y FORMATO REGISTRADOS FUNDADA EN 1956 POR SULIDIZA 2.ª ÉPOCA - D.L. BU-285-1987 - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN regala lectura para www.carteleraarandina.com N.º 835 - 20 DE DICIEMBRE DE 2016 Edita: Cartelera Arandina . C/ Isilla, 3, 1.ª planta. 09400, Aranda de Duero [email protected] Tels. 947 649 853 - 616 972 837 l Email: [email protected] toda la familia. El contenido de la publicación no refleja necesariamente la opinión del editor. FOTOS PARA EL RECUERDO.- Manuel Arandilla Navajo. Año: 2016. (Comentario en portada). Manuel Arandilla realizó un trabajo soberbio con la cataloga - MANUEL ARANDILLA, UN BIBLIOTECARIO EJEMPLAR ción de los mencionados fondos; más aún, para ampliar la El pasado mes de noviembre, después de más de tres déca - oferta de la biblioteca, que en aquellos primeros momentos se das al frente de la Biblioteca Municipal de Aranda de Duero, reducía esencialmente a obras antiguas, no dudó en llevar a nuestro querido Manuel Arandilla se jubiló. Los asistentes al ella, en bicicleta, los libros modernos de su biblioteca perso - homenaje celebrado en honor a don Manuel con motivo de su nal. Genio y figura. jubilación pudieron comprobar el cariño y la gratitud que el Gracias al empeño de Manuel Arandilla, aquella hermosa pueblo de Aranda guarda a la persona que más ha contribui - biblioteca fue aumentando en volúmenes y nuestro biblioteca - do al desarrollo de la cultura en nuestra población a lo largo rio acertó a exponer a las autoridades la necesidad de conver - de su historia reciente . -

Las Dos Riberas Desde Castilla Hasta Oporto

ruta España DuEro Bodega Ferreira, en Oporto. Las dos riberas desde Castilla hasta Oporto Justo tras la raya el Duero se convierte en el Douro. Antes de cruzarla su cauce serpentea entre la monumentalidad castellana y las bodegas, algunas de diseño rabioso, de la DO que bebe de su ribera. Salpicados de quintas vitivinícolas, del lado portugués presiden los bancales de viñedos que cincelaron generaciones de campesinos. Ambas riberas son escenarios excepcionales para la vendimia. Claustro del monasterio de Santa María de Valbuena. TEXTO: Elena del Amo / FotograFía: Luis Davilla 40 VIAJAR VIAJAR 41 Las vanguardistas instalaciones de la bodega Protos, diseñadas por el arquitecto Richard Rogers, Premio Pritzker de Arquitectura 2007, con el castillo de Peñafiel al fondo. Debajo, interior de otra bodega con firma de arquitecto ilustre: Portia, obra de Norman Foster, en la localidad burgalesa de Gumiel de Izán. En la página siguiente, estancia con vistas de la bodega Cepa 21. lo largo de sus casi mil kilómetros, el Duero, o el Douro, concentra un patrimonio apa- bullante. Desde su nacimiento en los Picos de Urbión hasta su desembocadura junto a Oporto asoman enclaves literarios como la Soria de Machado y Bécquer, gastronómicos de la talla de Aranda, tan cuajados de historia como San Esteban de Gormaz, Tordesillas, Toro o el casco medieval de Zamora, y, más allá de los parques naturales de los Arribes y el Douro Inter- nacional,A ese Alto Douro Vinhateiro donde la uva crece en terra- zas por las laderas. Hasta para un abstemio recalcitrante su cauce no tiene desperdicio por la monumentalidad de las villas que se miran en él y los paisajes, a veces líricamente mansos y otras de lo más abrupto, que lo acompañan. -

Provincia De BURGOS

— 47 — Provincia de BURGOS Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: Partido de Aranda de Duero . Aguilera (La) . Fresnillo de las Dueñas . Pardilla. Tubilla del Lago . Aranda de Duero . Fuentelcésped . Peñalba de Castro . Vadocondes. Arandilla . Fuentenebro . Peñaranda de Duero. Valdeande. Baños de Valdearados . Fuentespina . Quemada. Vid (La) . Brazacorta. Gumiel de Hizán . Quintana del Pidio. Villalba de Duero. Caleruega. Gumiel del Mercado . San Juan del Monte . Villalbilla de Gumiel . Campillo de Aranda. Hontoria de Valdearados . Santa Cruz de la Salceda. Castrillo de la Vega . Milagros. Sotillo de la Ribera . Villanueva de Gumiel . Coruña del Conde . Oquillas. Corregalindo . Zazuar. Partido de Belorado. Alcocero. Espinosa del Camino. Pradoluengo . Valmala. Arraya de Oca. Eterna . Puras de Villafranca . Viloria de Rioja . Baseuñana Fresneda de la Sierra Tirón . Quintanaloranco. Villaescusa la Sombría. Belorado. Fresneda . Rábanos . Villafranca-Montes de Oca . Carrias. Castil de Carrias. Fresno de Riotirón . Redecilla del Camino. Villagalijo . Castildelgado . Garganchón . Redecilla del Campo . Villalbos. Cerezo de Riotirón. Ibrillos . San Clemente del Valle . Villalómez . Cerratón de Juarros . Ocón de Villafranca . Santa Cruz del Valle Urbión . Villambistia . Cueva-Cardiel . Pineda de la Sierra . Tosantos. Villanasur-Río de Oca. Partido de Briviesca. Abajas . Castil de Lences. Oña Rublacedo de abajo. Aguas Cándidas. Castil de Peones. Padrones de Bureba. Rucandio. Aguilar de Bureba . Cillaperlata. Parte de Bureba (La), Salas de Bureba . Bañuelos de Bureba. Cornudilla. Pino de Bureba. Salinillas de Bureba. Barcina de los Montes . Santa María del Invierno. Cubo de Bureba. Poza de la Sal. Barrios de Bureba (Los). Santa Olalla de Bureba . Frías. Prádanos de Bureba. Bentretea . Solas de Bureba . Quintanaélez . Berzosa de Bureba . -

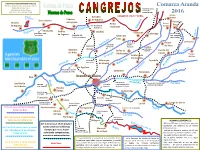

Diapositiva 1

AGENTES MEDIOAMBIENTALES Oficina Comarcal de Aranda de Duero Plaza Resinera, 1 y 2 Puente de la Ctra. 09400 Aranda de Duero Caleruega a 947 51 27 91 – 605 83 76 58 Arauzo de Miel CANGREJO ROJO Y SEÑAL Arauzo Embalse Bahabón de Miel de Tórtoles Cabañes de Esgueva Torresandino Huerta de Tórtoles de Esgueva Arauzo Pinilla Rey de Esgueva Puente de la de Salce Autovía A-1 Trasmonte Villatuelda Pinillos Oquillas Valdeande Puente BU-P-1131 de Esgueva Caleruega Puente de la Torresandino Puente BU-110 Tubilla del Ctra. Espejón a Cabañes de Esgueva Huerta de Rey Lago La Hinojosa Puente de la Arauzo Puente del Cañada de Torre Gumiel Ferrocarril Ventosilla Puente de de Izán Caleruega a Quintana Baños de Hontoria Coruña del del Pidio Valdearados Conde Hinojar Hontoria de del Rey Valdearados Puente de la Villanueva Arandilla Autovia A-1 de Gumiel La Aguilera Puente de La Aguilera Quemada a Quintana del Pidio Peñaranda Roa Aranda de Duero San Martín Puente de las Puente de la Ctra. BU-933 Perales Presa del Presa de la Piscinas Municipales en Peñaranda de Duero de Rubiales Canal del Riaza Azucarera de Aranda de Duero Hoyales de Roa Presa de Riegos Vadocondes de Hoyales Fuentecén Fresnillo Presa Haza de Altresa Puente de Haza Langa de Duero a Fuentemolinos Presa de Riegos Fuentelcésped La Vid de Lambarri Del 5 de Junio al 15 de Octubre Fuentemolinos Torregalindo Sta.Cruz de la Salceda Todos los días Adrada Límite Provincias Bu-Sg de Haza La Nava Del 1 de Julio al 15 de Octubre Hontangas Puente Ctra. -

Texto Completo (Pdf)

APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA A LAS VÍAS Y ACCESOS DE LA COLONIA CLUNIA SULPICIA (PEÑALBA DE CASTRO-BURGOS) GUSTAVO CAMACHO VÉLEZ Universitat de Barcelona RESUMEN: Con este trabajo pretendemos hacer un breve recorrido descriptivo por las principales fuentes, bi- bliografía y evidencias arqueológicas relacionadas con la red viaria romana en torno a la Colonia Clunia Sulpi- cia, incluyendo una serie de reflexiones al respecto. En este sentido, destacamos la falta de atención a los ac- cesos a la ciudad, el importante papel de las necrópolis en la configuración de la red viaria, y la necesidad de seguir profundizando en el estudio de estos y otros elementos ABSTRACT: In this paper we make a brief description of the major sources, literature and archaeological evi- dence relating to the Roman road network around the Colonia Clunia Sulpicia, including a number of general ob- servations about. In this sense, we note the lack of attention to the approaches to the city, the important role of the necropolis in the configuration of the road network, and the need to further deepen the study of these and other elements. 1. Clunia en la red viaria romana Las fuentes principales para el conocimiento de la red viaria en Hispania son relativamente escasas si se consideran cuantitativamente, aunque en con- junto, contamos con una serie de testimonios con información diversa y varia- da según el área geográfica; de todas estas fuentes podemos encontrar una relación muy completa, correctamente tratada por Roldán Hervás 1. Para el caso que nos ocupa, nos centraremos en dos fuentes concretas, a pesar de las diferencias en la información que proporciona cada una de ellas. -

Burgos Soria Valladolid Segovia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valdeande RLD A Y LEÓN Pinillos de Esgueva Caleruega O PE LL W N TI Tórtoles de Esgueva O I S E R A H U P A Terradillos T E S C Villovela de Esgueva de Esgueva Villatuelda Río Gromejón Río Esgueva Villalbilla A A de Gumiel Tubilla del Lago Río Puentevilla Río Bañuelos Olmedillo de Roa Sotillo de la Ribera Baños de Gumiel Valdearados Río Aranzuelo de Izán Guzmán Quintana Gumiel del Pidio de Mercado Anguix Río Bañuelos Quintanamanvirgo La Horra Hontoria Villanueva de Gumiel de Valdearados Boada de Roa Río Gromejón La Aguilera Monte Las Aleagas Alcubilla Villaescusa de Avellaneda El Bosque de Roa a 910 Pedrosa BU- Alcoba de la Torre de Duero Monte La Pinos Sinovas Quemada B B Piñel de Arriba Roa CL-619 Zazuar Monte N-I E-5 Peñaranda del S Berlangas de Roa Villalba BU-925 de Duero Valcavado RGO de Duero Conde IA Zayas de Bascones de Roa BU R BU-134 Río Arandilla San Juan SO del Monte Casanova Piñel de Abajo La Cueva Mambrilla Dehesa de de Roa LID de Castrejón Monte Alto Roturas S Aranda de Duero Zayas de Torre BU-120 Bocigas Río Duero de Perales BURGO Río Duero Villálvaro VALLADO Hoyales de Roa Valbuena Pesquera de Duero Castrillo de la Vega Olivares de Duero San Martín Río Riaza de Duero Canal del Duero de Rubiales Canal de Riaza Fresnillo Guma Curiel de Duero Valdearcos 2 de las Dueñas Vadocondes de la Vega N-12 N-12 San Bernardo Bocos Canal de Guma2 La Vid El Rebollar VA-101 Fuentecén Fuentespina N-122 de Duero A-11 Zuzones Matanza de Soria Río Duero Fuentelisendo Rejas de Haza San Esteban Quintanilla Nava Alcozar -

Análise Comparativa Dos Planos De Gestão Da Bacia Hidrográfica Do Rio Douro Em Portugal E Em Espanha

insira uma figura alusiva ao tema Análise comparativa dos Planos de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Douro em Portugal e em Espanha. Juliana Barros Carvalho Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território Departamento de Biologia 2014 Orientador : Nuno Eduardo Malheiro Magalhães Esteves Formigo, Professor Auxiliar, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto FCUP II Análise comparativa dos Planos de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Douro em Portugal e em Espanha. Todas as correções determinadas pelo júri, e só essas, foram efetuadas. O Presidente do Júri, Porto, ______/______/_________ FCUP III Análise comparativa dos Planos de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Douro em Portugal e em Espanha. Agradecimentos Agradeço de maneira especial, ao professor Dr. Nuno Formigo pela orientação, disponibilidade, esclarecimentos e as inúmeras contribuições realizadas para a concretização deste trabalho. Muito obrigada por aceitar a orientação, por acreditar nos resultados deste projeto de pesquisa. À Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH do Norte, I. P.) e à Confederacion Hidrográfica del Duero (CH Duero) por todas informações disponibilizadas para a execução deste trabalho. Ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins (IFTO) pela concessão do afastamento para o curso de mestrado, agradeço pela confiança e incentivo. Ao meu marido, pelo apoio, preocupação e paciência durante todo o curso. Exponho minha gratidão por sua ajuda nos momentos de desânimo, por acreditar no meu potencial. À minha família e amigos, que mesmo com o obstáculo da distância, sempre estiveram presentes, o apoio de todos foi fundamental. Agradeço a todas as amizades construídas na cidade do Porto, tive a grande oportunidade de trocar experiências com pessoas fantásticas. -

Comisión De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural, 24 De Noviembre

Año 2020 X LEGISLATURA Núm. 245 COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL PRESIDENCIA DOÑA ROSA MARÍA ESTEBAN AYUSO Sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2020, en Valladolid ORDEN DEL DÍA 1. Proposición No de Ley, PNL/000646, presentada por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Cas- tilla y León a iniciar los trámites, acciones y gestiones técnicas y materiales que sean necesarios para la inclusión del término municipal de Arandilla dentro del ámbito y delimitación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 130, de 3 de julio de 2020. 2. Proposición No de Ley, PNL/000647, presentada por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Cas- tilla y León a iniciar los trámites, acciones y gestiones técnicas y materiales que sean necesarios para la inclusión del término municipal de Coruña del Conde, en la provincia de Burgos, dentro del ámbito y delimitación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 783X _ y León, n.º 130, de 3 de julio de 2020. 3. Proposición No de Ley, PNL/000648, presentada por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. Noelia Frutos Rubio, ISSN: 1134 _ D. -

Anuncio 201101569 (BOPBUR-2011-01569

boletín oficial de la provincia burgos Núm. 54 e Viernes, 18 de marzo de 2011 cve: BOPBUR-2011-01569 II. admInIstracIón autonómIca junta de castIlla y león delegación territorial de burgos Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo sección de Minas Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la junta de Castilla y León en Burgos, relativo al V Concurso de Registros Mineros, correspondientes a la provincia de Burgos. En cumplimiento de la resolución de la Dirección general de Energía y Minas de fecha 31 de enero de 2011, se hace saber: Que se declara como francos los terrenos afectados por la caducidad de los Re- gistros Mineros que se relacionan a continuación: TIPO DE PERMISO NÚMERO NOMBRE SECCIÓN SUPERFICIE TÉRMINOS MUNICIPALES C.D.E. 3428 TERCERA C) TURBA 4 PERTENENCIAS VALLE DE VALDEBEzANA P.E. 4053 MUELA C) 526 C.M. CORUñA DEL CONDE, PEñARANDA DE DUERO, LA VID, ESPEjA DE SAN MARCELINO, LANgA DE DUERO, ARANDILLA, ARAUzO DE TORRE, BRAzACORTA, HUERTA DE REy, ALCUBILLA DE AVELLANEDA P.I. 4155 MUELA I C) 82 C.M. ARANDILLA, BRAzACORTA, PEñARANDA DE DUERO y OTROS DE BURgOS y SORIA C.D.E. 4371 ALzOLA I C) CALIzA 2 C.M. MERINDAD DE VALDIVIELSO P.I. 4509 AMPLIACIÓN A C) yESOS 26 C.M. ESPINOSA DEL CAMINO, VILLAFRANCA MONTES DE OCA, VILLAMBISTIA, BELORADO, BAñUELOS VALLE DE OCA y CARRIAS P.I. 4522 RUCANDIO C) ARENA SILíCEA, 273 C.M. RUCANDIO, AgUAS CáNDIDAS, CANTABRANA y OTROS CAOLíN y CUARzO P.I. 4531 MOTRICO C) 21 C.M. -

Memoria Vinculante. Normativa Urbanística General

I N D I C E D E L D O C U M E N T O VOLUMEN I. MEMORIA VINCULANTE. NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL. MEMORIA VINCULANTE Página TITULO 1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIAD 1.1 Introducción 1 1.2 Análisis y diagnóstico 2 TITULO 2. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 2.1 Criterios y objetivos de planeamiento 13 2.2 Dimensionamiento de la ordenación 17 2.3 Descripción de la ordenación. Clasificación del suelo 18 2.4 Descripción y justificación de la propuesta de gestión 22 TITULO 3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DETALLADA 25 TITULO 4. MEDIDAS RELATIVAS A EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 27 TITULO 5. TRAMITACIÓN Y RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 33 NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1. Objeto 35 1.2. Ámbito 35 1.3. Vigencia y revisión 35 1.4. Modificación 36 1.5. Efectos 37 1.6. Contenido documental 38 1.7. Normas de interpretación 38 NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ZAZUAR TITULO 2. RÉGIMEN DEL SUELO CAPITULO 2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 39 CAPITULO 2.2. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 2.2.1. Definición 39 2.2.2. Derechos en suelo urbano consolidado 39 2.2.3. Deberes en suelo urbano consolidado 40 CAPITULO 2.3 DEBERES DE LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES URBANISTICAS 41 CAPITULO 2.4. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO 2.4.1. Definición 42 2.4.2. Derechos en suelo rústico 43 2.4.3. Deberes y limitaciones en suelo rústico 43 CAPITULO 2.5 RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES 2.5.1. Definición 44 2.5.2. -

Proyecto De Infraestructura Rural En La Zona Concentracion Parcelaria De Arandilla (Burgos)

Delegación Territorial de Burgos. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA CONCENTRACION PARCELARIA DE ARANDILLA (BURGOS). Autor: Félix González González - Ingeniero Agrónomo Burgos, febrero de 2016 Delegación Territorial de Burgos. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería Í N D I C E Documento nº 1 MEMORIA 1.- ANTECEDENTES 2.- AREAS DE ACTUACION. 3.-DESCRIPCIÓN DE LAS ZONA 4.-DATOS Y ENSAYOS PREVIOS 4.1.- Tráfico 4.2.- Ensayos y análisis 4.3.- Canteras y graveras 5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 5.1.- Red de caminos 5.2.- Red de desagües 5.3.-Obras de fábrica 5.4.-Señalización 5.5.- Restauración del medio natural 6.- GESTION DE RESIDUOS 7.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 8.1.- Condiciones administrativas 8.2.-Justificación de que constituye una obra completa 8.3.- Permisos y autorizaciones 8.4.- Duración de las obras 8.5.- Revisión de precios 8.6.-Clasificación del contratista 9.- MÉTODOS DE CÁLCULO 9.1.- Movimientos de tierra. 9.2.- Cálculo de espesores del firme. 9.3.- Cálculo de Precios. _____________________________________________________________________________________________________________ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE CONCENTRACION PARCELARIA DE ARANDILLA (BURGOS). 2 Delegación Territorial de Burgos. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería 10- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 11.-CONTROL DE CALIDAD. 12.-GESTION DE RESIDUOS. 13.- REQUISITOS MEDIDA 4.3 14.- PARAMETROS DE SELECCION 15.- PRESUPUESTO ANEJOS A LA MEMORIA Anejo nº 1.- Orden de encargo Anejo nº 2.- Estudios previos Anejo nº 3.- Características geométricas Anejo nº 4.- Estudio Geotécnico. Características de la explanación y del firme Anejo nº 5.- Movimento de tierras Anejo nº 6.- Obras de fábrica. -

W W W . C a R T E L E R a a R a N D I N a . C

LA PUBLICACIÓN DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA COMARCA. 12.000 EJEMPLARES. DISTRIBUCIÓN GRATUITA helado artesanal + café € 5 9 Straciatella, snikers, vainilla, avellana, , fresa, Ferrero Rocher, ron con pasas, 7 chocolate, Lyléogvaurt eco an tfuru tcass adel bosque, e d GACETA DECENAL, DÍAS 1, 10 Y 20 limónT,a grarllientaa c o1n L chsoócololat8e,, 9ma0 n€darina, s MARCA Y FORMATO REGISTRADOS FUNDADA EN 1956 POR SULIDIZA e 2.ª ÉPOCA - D.L. BU-285-1987 - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN Kinderbueno, whisky, dulce de leche, d ¡La más antigua de la Comarca! 8 chocolate blanco, nata, menta con 9 www.carteleraarandina.com o t [email protected] N.º 709 - 20 DE JUNIO DE 2013 EDITA : CARTELERA ARANDINA, MONTAS, 2, TEL./FAX 947 50 80 12. 09400- ARANDA DE DUERO (BURGOS) chocolate, pocoyo, coco,… 4 i 0 r El contenido de los artículos y publicidad no refleja necesariamente la opinión y responsabilidad del editor. o 0 5 v a 7 f * Ortodoncia y Ortodoncia Invisible * Cirugía Avanzada 4 e 9 . * Endodoncia * Periodoncia * Implantes Dentales l m m e u f * Odontología General * Odontopediatría * Estética Dental T r - e 5 p o 1 , u t a í c e c u d L l . e a t n n a a r S g a / a C a t n n e V i e d FOTOS PARA EL RECUERDO.- En la Romería de San Pedro. Año 1958. Aranda de Duero - Av. Castilla, 49 - 947 51 26 16 m Roa - Pl. Mayor Sta. María, 2 - 947 54 00 05 Abrimos Sábados de 9 a 13 h.