San Lucas Ixcateopan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

4. LISTA CANDIDATURAS PT.Xlsx

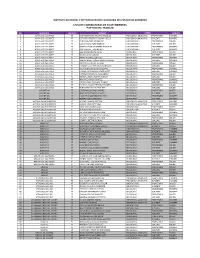

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO LISTA DE CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS PARTIDO DEL TRABAJO NO. MUNICIPIO PARTIDO NOMBRE CARGO GÉNERO 1 ACAPULCO DE JUÁREZ PT IGOR ALEJANDRO AGUIRRE VAZQUEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO HOMBRE 2 ACAPULCO DE JUÁREZ PT OCTAVIO ROBERTO GALEANA BELLO PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE 3 ACAPULCO DE JUÁREZ PT JENNY SANCHEZ RODRIGUEZ SINDICATURA 1 PROPIETARIA MUJER 4 ACAPULCO DE JUÁREZ PT KARLA PAOLA HARO MARCIAL SINDICATURA 1 SUPLENTE MUJER 5 ACAPULCO DE JUÁREZ PT ROBERTO CARLOS ORTEGA GONZALEZ SINDICATURA 2 PROPIETARIO HOMBRE 6 ACAPULCO DE JUÁREZ PT JOSÉ MANUEL LEON BRUNO SINDICATURA 2 SUPLENTE HOMBRE 7 ACAPULCO DE JUÁREZ PT ANA IRIS MENDOZA NAVA REGIDURIA 1 PROPIETARIA MUJER 8 ACAPULCO DE JUÁREZ PT MAYRA LEON CASIANO REGIDURIA 1 SUPLENTE MUJER 9 ACAPULCO DE JUÁREZ PT MARIO ALONSO QUEVEDO REGIDURIA 2 PROPIETARIO HOMBRE 10 ACAPULCO DE JUÁREZ PT SANTOS ANGEL TOMAS ANALCO RAMOS REGIDURIA 2 SUPLENTE HOMBRE 11 ACAPULCO DE JUÁREZ PT LILIANA ESTEVEZ DE LA ROSA REGIDURIA 3 PROPIETARIA MUJER 12 ACAPULCO DE JUÁREZ PT DANELLY ESTEFANY ROMERO NAJERA REGIDURIA 3 SUPLENTE MUJER 13 ACAPULCO DE JUÁREZ PT REGINALDO LARREA BALTODANO REGIDURIA 4 PROPIETARIO HOMBRE 14 ACAPULCO DE JUÁREZ PT CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ REGIDURIA 4 SUPLENTE HOMBRE 15 ACAPULCO DE JUÁREZ PT DAYANA YIZEL NAVA AVELLANEDA REGIDURIA 5 PROPIETARIA MUJER 16 ACAPULCO DE JUÁREZ PT MAYRA LUCILA CADENA AGUILAR REGIDURIA 5 SUPLENTE MUJER 17 ACAPULCO DE JUÁREZ PT MAURICIO SUAZO BENITEZ REGIDURIA 6 PROPIETARIO HOMBRE -

7 Chilpancingo, Guerrero Seminary Report “Civilian Monitor for the Guerrero Police: Dialogue with National and International Experience”

7 Chilpancingo, Guerrero Seminary Report “Civilian Monitor for the Guerrero Police: Dialogue with National and International Experience” © 2008 by Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Published by Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Cerrada de Alberto Zamora Núm. 21, Villa Coyoacán, C.P. 04000, México D.F. Civilian Oversight for the Guerrero Police: Dialogue with National and Interna- tional Experience / by Hector Iván Saenz, Antia Mendoza and Juan Salgado. Project Coordination: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. Edition: Andrea De La Barrera Montppellier Translation: Sabina Trigueros Style Correction: Genio + Figura Design Cover & Layout: Deikon S.A. de C.V. Design & Layout: Genio + Figura Printing: DISSA Impresores Photo Cover: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” ISBN: 978-607-7631-00-2 Printed in México. October 2008 This publication was made possible by the generous grants from: The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Foundation Open Society Institute Tinker Foundation 3 Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (“Tlachinollan” Mountain Human Rights Center) The Tlachinollan Mountain Human Rights Center is an NGO based in Tlapa de Comonfort, Guerrero, Mexico. It’s mission, for almost 14 years, has been to promote and defend the rights of the Nahua, Mixtec, Tlalpanec and Mestizo peoples in the Guerrero mountains, and to help design legitimate and pacific means to guarantee their human rights. One of the objectives of our work is to influence the structural causes of human rights violations in Guerrero. -

Municipio De Tlapa De Comonfort, Guerrero (Auditoría Coordinada)

Gasto Federalizado Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero (Auditoría Coordinada) Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D-12066-14-1445 GF-573 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 107,235.7 Muestra Auditada 83,221.4 Representatividad de la Muestra 77.6% Respecto de los 4,409,534.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2014 al Estado de Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlapa de Comonfort, que ascendieron a 107,235.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 83,221.4 miles de pesos, que significaron el 77.6% de los recursos asignados. Antecedentes En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. -

Sistemas De Riego En La Cañada De Huamuxtitlán: Tradición Y Actualidad

Sistemas de riego en la Cañada de Huamuxtitlán: tradición y actualidad • América Rodríguez-Herrera • Berenise Hernández-Rodríguez • Universidad Autónoma de Guerrero, México • Jacinta Palerm-Viqueira • Colegio de Postgraduados, México Resumen En este artículo se discute la importancia del uso de la tecnología tradicional en sistemas de riego caracterizados por un entorno ecológico vulnerable, con enfoque en la descripción de su infraestructura: trompezones o protección ribereña, bocatomas y canales, con la intención de contribuir a la reflexión sobre su pertinencia; se pretende también tender un puente hacia una discusión necesaria: la búsqueda de opciones de desarrollo y sustentabilidad, a partir de experiencias productivas con una efectividad probada y arraigada a una cultura ancestral. Palabras clave: irrigación, técnica tradicional, sustentabilidad, trompezones, enlamar, bocatomas. 75 Introducción las tecnologías tradicionales lo que ha llevado al estancamiento de los sistemas económicos En agosto de 2009, en una reunión convocada campesinos, por constituir una barrera para por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y su desarrollo y modernización. Más aún, la los ayuntamientos de Alpoyeca y Huamuxtitlán, pobreza sería resultado de la escasez de capital Guerrero, México, se informó a los comisarios y de la falta de habilidades tecnológicas. Todo y comisariados de las comunidades de la ello ha propiciado políticas hacia el sector rural Cañada (Guerrero), el impulso del proyecto orientadas a la transferencia de estos factores “Modernización -

Directorio De Oficialías Del Registro Civil

DIRECTORIO DE OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL DATOS DE UBICACIÓN Y CONTACTO ESTATUS DE FUNCIONAMIENTO POR EMERGENCIA COVID19 CLAVE DE CONSEC. MUNICIPIO LOCALIDAD NOMBRE DE OFICIALÍA NOMBRE DE OFICIAL En caso de ABIERTA o PARCIAL OFICIALÍA DIRECCIÓN HORARIO TELÉFONO (S) DE CONTACTO CORREO (S) ELECTRÓNICO ABIERTA PARCIAL CERRADA Días de atención Horarios de atención 1 ACAPULCO DE JUAREZ ACAPULCO 1 ACAPULCO 09:00-15:00 SI CERRADA CERRADA LUNES, MIÉRCOLES Y LUNES-MIERCOLES Y VIERNES 9:00-3:00 2 ACAPULCO DE JUAREZ TEXCA 2 TEXCA FLORI GARCIA LOZANO CONOCIDO (COMISARIA MUNICIPAL) 09:00-15:00 CELULAR: 74 42 67 33 25 [email protected] SI VIERNES. MARTES Y JUEVES 10:00- MARTES Y JUEVES 02:00 OFICINA: 01 744 43 153 25 TELEFONO: 3 ACAPULCO DE JUAREZ HUAMUCHITOS 3 HUAMUCHITOS C. ROBERTO LORENZO JACINTO. CONOCIDO 09:00-15:00 SI LUNES A DOMINGO 09:00-05:00 01 744 43 1 17 84. CALLE: INDEPENDENCIA S/N, COL. CENTRO, KILOMETRO CELULAR: 74 45 05 52 52 TELEFONO: 01 4 ACAPULCO DE JUAREZ KILOMETRO 30 4 KILOMETRO 30 LIC. ROSA MARTHA OSORIO TORRES. 09:00-15:00 [email protected] SI LUNES A DOMINGO 09:00-04:00 TREINTA 744 44 2 00 75 CELULAR: 74 41 35 71 39. TELEFONO: 5 ACAPULCO DE JUAREZ PUERTO MARQUEZ 5 PUERTO MARQUEZ LIC. SELENE SALINAS PEREZ. AV. MIGUEL ALEMAN, S/N. 09:00-15:00 01 744 43 3 76 53 COMISARIA: 74 41 35 [email protected] SI LUNES A DOMINGO 09:00-02:00 71 39. 6 ACAPULCO DE JUAREZ PLAN DE LOS AMATES 6 PLAN DE LOS AMATES C. -

The Market As Generator of Urban Form: Self-Help Policy for the Civic Realm IRMA RAMIREZ California State Polytechnic University Pomona

THE MARKET AS GENERATOR OF URBAN FORM 119 The Market as Generator of Urban Form: Self-Help Policy for the Civic Realm IRMA RAMIREZ California State Polytechnic University Pomona “It is impossible to imagine beings more function fluidly within the dynamics of its own inner whimsical or haphazard than the streets setting. In fact the “chaotic” often functions to es- of Taxco. They hate the mathematical fi- tablish the dynamics and functional mechanisms of delity of straight lines; they detest the lack a city. On the other hand, while a structured “scien- of spirit of anything horizontal…they sud- tific” approach, such as the grid, is an organizing denly rear up a ravine, or return repentfully regulator for cities; it does not methodically contrib- to where they started. Who said streets ute to fluidly functional and culturally rich civic sys- were invented to go from on place to an- tems. Both chaos and rigid order can work to create other, or to provide access to houses? [In both, places rich with social dynamics and places Taxco] they are irrational entities…like ser- lifeless and empty. The evolution of cities occurs pents stuffed with silver coiled around a through a combination of factors acting together ei- bloated abdomen: yet they relinquish, lan- ther spontaneously or in a planned manner, but al- guidly swoon, and disappear into the hill- ways within a unique context. side. Later they invent pretense for resuming, not where they’re supposed to, The expressions of life in the city however, chal- but in the place that suits the indolence. -

Estructura Funcional De Las Localidades Urbanas De Municipios Costeros De Guerrero

Estructura funcional de las localidades urbanas de municipios costeros de Guerrero Lilia Susana Padilla y Sotelo* Recibido: junio 18, 1998 ,'- Aceptado en versión final: octubre 23, 1998 Resumen. El objetivo de este trabajo es analizar la estructura funcional de cuatro ciudades iocalizadas en municipios costeros de Guerrero (Acapulco. Zihuatanejo. Tecpan y Petatián), que reúnen a más de una quinta parte de la población estatal. Se tomaran en cuenta las distintas funciones económicas que ahí tienen efecto. examinadas mediante métodos detipificación y técnicas de análisis demográfico: para ello, se considera el grado de urbanización de esos municipios y la estructura de su PEA. Como resultado de la investigación, se presenta una clasificación de la base económica de esas ciudades Palabras clave: municipios costeros. tipologia urbana, Guerrero. Abslracl Thfs papel exam nec lne lunci ona str.cluie of foLr cqasia c 1 es " lne siate of GJcrrero iAcaputco Zindatanelo Tecpan ana Peiatlan,. v.nere o.er one-fiHn of tne lola slale pop.lalon .e ronaoa,s Ine economic f~ictonof rnese urDan Dlaces Mas measured by different methods and techniques of demographic analysis, considering the degree of urbanisation in each of the municipios containing these cities and the structure of the economically active population As a result of this, an urban typoiogy of these cities based on the structure of the local economy, is presented. Key words: coastai municipios, urban typology, Guerrero. INTRODUCCIÓN representativo de los estudios geográficos, ya que los recursos humanos y materiales que El estudio forma parte de un proyecto sobre la existen . en un espacio se relacionan dinámica poblacional de la zona costera de directamente con aquéllas. -

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Resultados de la convocatoria del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal 2012: La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a través de la Gerencia Estatal Guerrero y el Gobierno del Estado de Guerrero, con fundamento en los artículos 11, 15 y 27 de las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2012 de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2011; da a conocer el resultado de las solicitudes ASIGNADAS para 2012, según acuerdo del Comité Técnico del Estado de Guerrero, en la sesión de fecha 22 de Marzo de 2012. Asimismo se da a conocer el calendario de capacitación sobre derechos y obligaciones de los beneficiarios de dicho programa: Solicitantes con recursos ASIGNADOS Superficie ó Unidad de Concepto de apoyo No. Folio Solicitud Solicitante Folio del apoyo Nombre del predio Municipio cantidad medida Monto asignado a/ asignada (especificar) B1.4 COSERVACIÓN 1 S201212001503 EJIDO IGUALITA Y RESTAURACIÓN BCS201212000230 EL PALMAR XALPATLÁHUAC 60 HAS. $174,000.00 DE SUELOS BIENES COMUNALES DE SAN B1.4 COSERVACIÓN 2 S201212001563 MIGUEL CHIEPETLAN Y SUS Y RESTAURACIÓN BCS201212000236 LOMA DE POCITO TLAPA DE COMONFORT 60 HAS. $174,000.00 ANEXOS DE SUELOS B1.4 COSERVACIÓN 3 S201212000933 EJIDO CUBA Y RESTAURACIÓN BCS201212000132 EL RANCHO XALPATLÁHUAC 60 HAS. $174,000.00 DE SUELOS B1.4 COSERVACIÓN BIENES COMUNALES DE TONALAPA 4 S201212001389 Y RESTAURACIÓN BCS201212000212 TLAPA DE COMONFORT 70 HAS. $203,000.00 ZACUALPAN TLALXOTALCO DE SUELOS B1.4 COSERVACIÓN 5 S201212001135 EJIDO CHIMALACACINGO Y RESTAURACIÓN BCS201212000178 LA SIDRA COPALILLO 60 HAS. $174,000.00 DE SUELOS B1.4 COSERVACIÓN BIENES COMUNALES DE 6 S201212001769 Y RESTAURACIÓN BCS201212000269 ZAPOTE BLANCO TLAPA DE COMONFORT 80 HAS. -

Secretaria De Desarrollo Social

Jueves 11 de octubre de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACUERDO de Coordinación para la asignación y operación de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente General del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Guerrero y los municipios de Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tixtla de Guerrero y Tlapa de Comonfort de dicha entidad federativa. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. ACUERDO DE COORDINACION PARA LA ASIGNACION Y OPERACION DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT, VERTIENTE GENERAL, DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 “DESARROLLO SOCIAL”, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA SEDESOL”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, ARQ. SARA HALINA TOPELSON FRIDMAN, ASISTIDA POR EL DELEGADO DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE GUERRERO C. DR. JOSE IGNACIO ORTIZ UREÑA; POR OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LO SUCESIVO “EL ESTADO” REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS; EL COORDINADOR GENERAL DEL EJECUTIVO ESTATAL Y COORDINADOR GENERAL DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO Y EL COORDINADOR GENERAL ADJUNTO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO, LOS CC. ARQ. GUILLERMO TORRES MADRID, LIC. HUMBERTO SARMIENTO LUEBBERT; Y LIC. -

GUERRERO SUPERFICIE 63 794 Km² POBLACIÓN 3 115 202 Hab

A MORELIA A PÁTZCUARO A ZITÁCUARO 99 km. A ZITÁCUARO 99 km A NAUCALPAN 67 km A ENT. CARR. 134 A C Villa Madero E F G I J K F.C. A K B D H 102°00' 282 km 30' A MORELIA 101°00' 30' 100°00' 30' 99°00' 30' APIZACO 50 km A APIZACO A CD. DE 10 km MÉXICO CIUDAD DE T MEX 35 km Y 15 F.C. A MÉXICO BUENAVISTA TLAXCALA 4 AL CENTRO 19 km 4 M L N MEX 32 15 1 C MEX 37 TOLUCA D GUERRERO SUPERFICIE 63 794 km² POBLACIÓN 3 115 202 hab. I S Á T A MEX R Ario de Rosales 51 I 76 F T E O 40 GUERRERO D Secretaría de Comunicaciones y Transportes C 22 E Gabriel Zamora R 31 X. A ORIZABA 150 km 69 A L Dirección General de Planeación km 114 TEHUACÁN A X = 190 000 m Y = 2 118 000 m F.C. A TEHUACÁN A F.C. Esata carta fue coordinada y supervisada por la Subdirección de Cartografía de la A 33 GUERRERO (2008) Dirección de Estadística y Cartografía. MEX 3 Tenango de Arista 120 34 Para mayor información de la Infraestructura del Sector en el Estado diríjase al O Centro SCT ubicado en: Av. Dr. y Gral. Gabriel Leyva Alarcon s/n esq. 159 Nocupétaro O Av. Juventud; Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Gro. 5 NUEVA ITALIA Temascaltepec DE RUIZ rancho 24 Punga MEX Río MEX 95 18 32 C 55 112 19 PUEBLA H 152 9 31 19°00' MEX 32 I 11 115 2 D 56 MEX 134 TENANCINGO DE DEGOLLADO 39 MEX X 34 115 M É 127 16 C 83 CUERNAVACA Presa Manuel Ávila Camacho Tiquicheo Río 5 33 5 ATLIXCO San San Miguel Jerónimo 50 33 42 Río MEX Mesa del Zacate TEMIXCO 1 190 Chiquito Eréndira El Cirián A MEX I 37 Pungarancho La Paislera Ixtapan de la Sal 3 MEX 60 Naranjo 95 La Playa Pácuaro El D CUAUTLA Los Tepehuajes Río M La Joya El Tule 18 Pinzán Gacho X = 568 000 m Y = 2 076 000 m El Ojo de Agua El Agua Buena Los Jazmines Los Guajes Arroyo Salado L. -

Production and Marketing of Mamey in Alpoyeca, Guerrero: Opinion of Producers

Revista Mexicana Ciencias Agrícolas volume 11 number 3 April 01 - May 15, 2020 Article Production and marketing of mamey in Alpoyeca, Guerrero: opinion of producers Eduardo Laínez-Loyo1 José Isabel Olvera-Hernández2§ Juan de Dios Guerrero-Rodríguez2 Ernesto Aceves-Ruiz2 Norma Marcela Álvarez-Calderón2 Juan Manuel Andrade-Navia3 1University of Technology of Acapulco. Av. Comandante Bouganville lot 5, Col. Lomas de Costa Azul, Acapulco, Guerrero, Mexico. CP. 39830. ([email protected]). 2Postgraduate College-Puebla Campus. Boulevard Forjadores of Puebla No. 205, Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, Mexico. CP. 72760. ([email protected]; [email protected]; [email protected]). 3University Corporation God’s Minute-Uniminute. Calle 15 # 5-58, Neiva-Huila. Colombia. CP. 410001. ([email protected]). §Corresponding author: [email protected]. Abstract Mexico is the main producer of mamey (Pouteria sapota) in the world; however, it is perceived that the production and commercialization of the fruit is affected by various biological, technical and socioeconomic factors that negatively impact the development of the production chain. To have direct evidence of the case, in 2017, mamey producers from the municipality of Alpoyeca, Guerrero were interviewed, aiming to know and analyze their opinion of the problem for production and marketing. Fifty mamey producers were interviewed and the information was collected through a questionnaire. The factors that affect the production and commercialization of mamey were grouped into biological, technical and socioeconomic. Biologics are related to the presence of pests and diseases that drastically affect the useful life of plants and fruit. The declared technical problems were aging plants, poor management of the orchard that affects production, health and quality of the fruit. -

ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD LONG LAT Guerrero Acapulco De

ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD LONG LAT Guerrero Acapulco de Juárez ACAPULCO DE JUÁREZ 995311 165142 Guerrero Acapulco de Juárez AGUA DEL PERRO 993354 170544 Guerrero Acapulco de Juárez AGUAS CALIENTES 993826 165033 Guerrero Acapulco de Juárez ALTO DEL CAMARÓN 993454 170305 Guerrero Acapulco de Juárez AMATEPEC 993029 165849 Guerrero Acapulco de Juárez AMATILLO 993958 164913 Guerrero Acapulco de Juárez APALANI 993522 165113 Guerrero Acapulco de Juárez APANHUAC (APANGUAQUE) 993520 165448 Guerrero Acapulco de Juárez BARRA VIEJA 993736 164129 Guerrero Acapulco de Juárez BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS 993238 165334 Guerrero Acapulco de Juárez EL BEJUCO 994225 164927 Guerrero Acapulco de Juárez CACAHUATEPEC 993643 165311 Guerrero Acapulco de Juárez LA CALERA 994120 170252 Guerrero Acapulco de Juárez CAMPANARIO 993417 165006 Guerrero Acapulco de Juárez EL CANTÓN 993550 165338 Guerrero Acapulco de Juárez CARABALÍ 995245 165352 Guerrero Acapulco de Juárez EL CARRIZO 993712 165217 Guerrero Acapulco de Juárez CERRO DE PIEDRA 993745 164634 Guerrero Acapulco de Juárez COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES) 993647 170225 Guerrero Acapulco de Juárez LA CONCEPCIÓN 993911 165250 Guerrero Acapulco de Juárez LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC 993658 165050 Guerrero Acapulco de Juárez DOS ARROYOS 993855 170116 Guerrero Acapulco de Juárez EJIDO NUEVO 994408 165830 Guerrero Acapulco de Juárez ESPINALILLO 993524 165356 Guerrero Acapulco de Juárez LA ESTACIÓN 993958 164603 Guerrero Acapulco de Juárez GARRAPATAS 993941 165514 Guerrero Acapulco de Juárez HUAJINTEPEC 993112 165823 Guerrero Acapulco de Juárez HUAMUCHITOS 993446 165339 Guerrero Acapulco de Juárez LOS ÁLAMOS 993718 165346 Guerrero Acapulco de Juárez KILÓMETRO 21 994812 165709 Guerrero Acapulco de Juárez KILÓMETRO 30 994648 165952 Guerrero Acapulco de Juárez KILÓMETRO 34 994738 170131 Guerrero Acapulco de Juárez KILÓMETRO 39 994642 170235 Guerrero Acapulco de Juárez KILÓMETRO 40 994614 170258 Guerrero Acapulco de Juárez KILÓMETRO 42 (JUAN N.