11. STRATIGRAFIA E RESTAURI AL BROLETTO DI BRESCIA.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Tavole Statistiche Fuori Testo

Tavole statistiche Elenco delle tavole statistiche fuori testo Tirature e vendite complessive dei giornali quotidiani per area di diffusione e per categoria (2003-2004-2005) Provinciali ....................................................................................................................................................... Tavola I Regionali .......................................................................................................................................................... Tavola II Pluriregionali ............................................................................................................................................... Tavola III Nazionali .......................................................................................................................................................... Tavola IV Economici ....................................................................................................................................................... Tavola V Sportivi .............................................................................................................................................................. Tavola VI Politici ................................................................................................................................................................. Tavola VII Altri ...................................................................................................................................................................... -

Different Faces of One ‘Idea’ Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek

Different faces of one ‘idea’ Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek To cite this version: Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek. Different faces of one ‘idea’. Architectural transformations on the Market Square in Krakow. A systematic visual catalogue, AFM Publishing House / Oficyna Wydawnicza AFM, 2016, 978-83-65208-47-7. halshs-01951624 HAL Id: halshs-01951624 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01951624 Submitted on 20 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Architectural transformations on the Market Square in Krakow A systematic visual catalogue Jean-Yves BLAISE Iwona DUDEK Different faces of one ‘idea’ Section three, presents a selection of analogous examples (European public use and commercial buildings) so as to help the reader weigh to which extent the layout of Krakow’s marketplace, as well as its architectures, can be related to other sites. Market Square in Krakow is paradoxically at the same time a typical example of medieval marketplace and a unique site. But the frontline between what is common and what is unique can be seen as “somewhat fuzzy”. Among these examples readers should observe a number of unexpected similarities, as well as sharp contrasts in terms of form, usage and layout of buildings. -

International Press

International press The following international newspapers have published many articles – which have been set in wide spaces in their cultural sections – about the various editions of Europe Theatre Prize: LE MONDE FRANCE FINANCIAL TIMES GREAT BRITAIN THE TIMES GREAT BRITAIN LE FIGARO FRANCE THE GUARDIAN GREAT BRITAIN EL PAIS SPAIN FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG GERMANY LE SOIR BELGIUM DIE ZEIT GERMANY DIE WELT GERMANY SUDDEUTSCHE ZEITUNG GERMANY EL MUNDO SPAIN CORRIERE DELLA SERA ITALY LA REPUBBLICA ITALY A NEMOS GREECE ARTACT MAGAZINE USA A MAGAZINE SLOVAKIA ARTEZ SPAIN A TRIBUNA BRASIL ARTS MAGAZINE GEORGIA A2 MAGAZINE CZECH REP. ARTS REVIEWS USA AAMULEHTI FINLAND ATEATRO ITALY ABNEWS.RU – AGENSTVO BUSINESS RUSSIA ASAHI SHIMBUN JAPAN NOVOSTEJ ASIAN PERFORM. ARTS REVIEW S. KOREA ABOUT THESSALONIKI GREECE ASSAIG DE TEATRE SPAIN ABOUT THEATRE GREECE ASSOCIATED PRESS USA ABSOLUTEFACTS.NL NETHERLANDS ATHINORAMA GREECE ACTION THEATRE FRANCE AUDITORIUM S. KOREA ACTUALIDAD LITERARIA SPAIN AUJOURD’HUI POEME FRANCE ADE TEATRO SPAIN AURA PONT CZECH REP. ADESMEUFTOS GREECE AVANTI ITALY ADEVARUL ROMANIA AVATON GREECE ADN KRONOS ITALY AVLAIA GREECE AFFARI ITALY AVLEA GREECE AFISHA RUSSIA AVRIANI GREECE AGENZIA ANSA ITALY AVVENIMENTI ITALY AGENZIA EFE SPAIN AVVENIRE ITALY AGENZIA NUOVA CINA CHINA AZIONE SWITZERLAND AGF ITALY BABILONIA ITALY AGGELIOF OROS GREECE BALLET-TANZ GERMANY AGGELIOFOROSTIS KIRIAKIS GREECE BALLETTO OGGI ITALY AGON FRANCE BALSAS LITHUANIA AGORAVOX FRANCE BALSAS.LT LITHUANIA ALGERIE ALGERIA BECHUK MACEDONIA ALMANACH SCENY POLAND -

Rapporto 2019 Sull'industria Dei Quotidiani in Italia

RAPPORTO 2019 RAPPORTO RAPPORTO 2019 sull’industria dei quotidiani in Italia Il 17 dicembre 2012 si è ASSOGRAFICI, costituito tra AIE, ANES, ASSOCARTA, SLC-‐CGIL, FISTEL-‐CISL e UILCOM, UGL sull’industria dei quotidiani in Italia CHIMICI, il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA “Salute Sempre” per il personale dipendente cui si applicano i seguenti : CCNL -‐CCNL GRAFICI-‐EDITORIALI ED AFFINI -‐ CCNL CARTA -‐CARTOTECNICA -‐ CCNL RADIO TELEVISONI PRIVATE -‐ CCNL VIDEOFONOGRAFICI -‐ CCNL AGIS (ESERCENTI CINEMA; TEATRI PROSA) -‐ CCNL ANICA (PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVI) -‐ CCNL POLIGRAFICI Ad oggi gli iscritti al Fondo sono circa 103 mila. Il Fondo “Salute Sempre” è senza fini di lucro e garantisce agli iscritti ed ai beneficiari trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti e nelle forme stabiliti dal Regolamento Attuativo e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, mediante la stipula di apposita convenzione con la compagnia di assicurazione UNISALUTE, autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione nel ramo malattia. Ogni iscritto potrà usufruire di prestazioni quali visite, accertamenti, ricovero, alta diagnostica, fisioterapia, odontoiatria . e molto altro ancora Per prenotazioni: -‐ www.unisalute.it nell’area riservata ai clienti -‐ telefonando al numero verde di Unisalute -‐ 800 009 605 (lunedi venerdi 8.30-‐19.30) Per info: Tel: 06-‐37350433; www.salutesempre.it Osservatorio Quotidiani “ Carlo Lombardi ” Il Rapporto 2019 sull’industria dei quotidiani è stato realizzato dall’Osservatorio tecnico “Carlo Lombardi” per i quotidiani e le agenzie di informazione. Elga Mauro ha coordinato il progetto ed ha curato la stesura dei testi, delle tabelle e dei grafici di corredo e l’aggiornamento della Banca Dati dell’Industria editoriale italiana La versione integrale del Rapporto 2019 è disponibile sul sito www.ediland.it Osservatorio Tecnico “Carlo Lombardi” per i quotidiani e le agenzie di informazione Via Sardegna 139 - 00187 Roma - tel. -

Milan and the Lakes Travel Guide

MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used. -

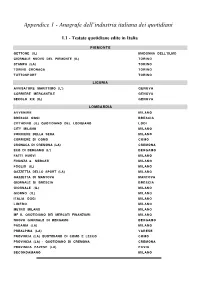

Appendice 1.1: Testate

Appendice 1 - Anagrafe dell’industria italiana dei quotidiani 1.1 - Testate quotidiane edite in Italia PIEMONTE GETTONE (IL) MADONNA DELL’OLMO GIORNALE NUOVO DEL PIEMONTE (IL) TORINO STAMPA (LA) TORINO TORINO CRONACA TORINO TUTTOSPORT TORINO LIGURIA AVVISATORE MARITTIMO (L’) GENOVA CORRIERE MERCANTILE GENOVA SECOLO XIX (IL) GENOVA LOMBARDIA AVVENIRE MILANO BRESCIA OGGI BRESCIA CITTADINO (IL) QUOTIDIANO DEL LODIGIANO LODI CITY MILANO MILANO CORRIERE DELLA SERA MILANO CORRIERE DI COMO COMO CRONACA DI CREMONA (LA) CREMONA ECO DI BERGAMO (L’) BERGAMO FATTI NUOVI MILANO FINANZA & MERCATI MILANO FOGLIO (IL) MILANO GAZZETTA DELLO SPORT (LA) MILANO GAZZETTA DI MANTOVA MANTOVA GIORNALE DI BRESCIA BRESCIA GIORNALE (IL) MILANO GIORNO (IL) MILANO ITALIA OGGI MILANO LIBERO MILANO METRO MILANO MILANO MF IL QUOTIDIANO DEI MERCATI FINANZIARI MILANO NUOVO GIORNALE DI BERGAMO BERGAMO PADANIA (LA) MILANO PREALPINA (LA) VARESE PROVINCIA (LA) QUOTIDIANO DI COMO E LECCO COMO PROVINCIA (LA) - QUOTIDIANO DI CREMONA CREMONA PROVINCIA PAVESE (LA) PAVIA SECONDAMANO MILANO Rapporto Annuale sull’industria italiana dei quotidiani - 2004 Appendice 1.1 - Testate quotidiane edite in Italia SOLE 24 ORE (IL) MILANO SPORTSMAN (LO) CAVALLI E CORSE MILANO VOCE DI CREMONA (LA) CREMONA VOCE DI MANTOVA (LA) MANTOVA VENETO ARENA (L’) S.MARTINO B.ALBERGO CORRIERE DEL VENETO PADOVA CORRIERE DELLE ALPI BELLUNO GAZZETTINO (IL) VENEZIA MESTRE GIORNALE DI VICENZA (IL) VICENZA IN CITTA BRESCIA VERONA IN CITTA’ VERONA VERONA MATTINO DI PADOVA (IL) PADOVA NUOVA VENEZIA E MESTRE (LA) VENEZIA -

Seconde Lezioni Selvatico

MONZA 44 d.C. – 1444 - UOMINI, ARCHITETTURE, DIADEMI IL DUOMO ANTECEDENTE ALL’ATTUALE – al tempo di Federico II, dei Torriani e dei Visconti. Federico II, imperatore del sacro romano impero (1194–1250) manifesta le proprie mire sul controllo dell’Italia. Nel nord risorge la Lega Lombarda e a Milano nel 1228, in previsione di un attacco imperiale di Federico, si rinforzano in più punti le mura, si crea la Società Dei Forti per la custodia del carroccio con a capo Enrico Da Monza. Nella diatriba fra papa e imperatore intanto si sono inserite le città della Lega Lombarda e riprende la secolare divisione fra guelfi e ghibellini. Nel 1231 Federico convoca una dieta a Ravenna dalla quale riafferma l'autorità imperiale sui comuni, ma ciò non ha alcuna influenza sugli eventi successivi. La Chiesa è minacciata da tempo dai movimenti eretici. Nel 1231 l’imperatore germanico firma la “Constitutio Haereticos Lombardiae “, che prevede il rogo per gli eretici e il taglio della lingua per i bestemmiatori. In sede locale l’arciprete Leone da Perego (Ministro Francescano Provinciale della Lombardia) nel 1233 pubblica una serie di statuti contro le sette di eretici, ordinando al Podestà di arruolare guardie per la ricerca e l’arresto degli eretici, a spese della comunità. La principale setta eretica del tempo sono i Catari. Essi intendono tornare al modello ideale di chiesa descritto nei Vangeli e negli Atti Degli Apostoli. Si auto definiscono Catari o «Uomini Puri». in genere vengono chiamati in modi diversi, prendendo il nome dal luogo in cui vivono: albigesi da Albi, concorezziani da Concorezzo, ecc. -

Pubblicità Inerente Alla Tiratura Delle Testate Quotidiane 2016

PUBBLICITÀ INERENTE ALLA TIRATURA DELLE TESTATE QUOTIDIANE 2016 Tabella 1 – Editoria quotidiana: quote di mercato in volume (2016) Tiratura Gruppo di riferimento Soggetto Denominazione Testata volumi % 265.038.662 16,34 Corriere della Sera 130.025.303 RCS Mediagroup La Gazzetta dello Sport 96.943.742 Editoriale Veneto Corriere del Veneto 15.587.197 Editoriale Fiorentina Corriere Fiorentino 6.675.236 RCS Corriere del Mezzogiorno 5.185.197 Editoriale del Mezzogiorno Corriere del Mezzogiorno 4.803.792 Puglia Corriere di Bologna 3.167.454 RCS Edizioni Locali Corriere del Trentino 1.640.548 Corriere dell’Alto Adige 1.010.193 219.251.317 13,52 Gruppo Editoriale L’Espresso La Repubblica 121.269.757 Il Tirreno 20.419.857 Messaggero Veneto 17.898.080 Il Piccolo 10.499.164 Il Mattino di Padova 9.258.018 Gazzetta di Mantova 8.846.691 GELE La Provincia Pavese 6.020.769 Finegil Editoriale La Nuova di Venezia e Mestre 5.682.436 La Tribuna di Treviso 5.645.183 Gazzetta di Reggio 4.251.850 Nuova Gazzetta di Modena 3.808.174 La Nuova Ferrara 3.269.300 Corriere delle Alpi 2.382.038 141.227.611 8,71 Il Messaggero S.P.A. Il Messaggero 54.480.656 Leggo S.P.A. Leggo 27.353.720 CALTAGIRONE Il Gazzettino Il Gazzettino 26.143.275 Il Mattino S.P.A. Il Mattino 20.746.517 Corriere Adriatico S.P.A. Corriere Adriatico 6.774.543 Quotidiano di Puglia S.P.A. Nuovo Quotidiano di Puglia 5.728.900 103.217.930 6,36 La Stampa 83.428.680 ITEDI Italiana Editrice S.P.A. -

Meningococcal Disease in Italy: Public Concern, Media Coverage And

Covolo et al. BMC Public Health (2019) 19:1061 https://doi.org/10.1186/s12889-019-7426-5 RESEARCHARTICLE Open Access Meningococcal disease in Italy: public concern, media coverage and policy change Loredana Covolo1* , Elia Croce2, Marco Moneda2, Elena Zanardini2, Umberto Gelatti1, Peter J. Schulz3 and Elisabetta Ceretti1 Abstract Background: Between 2015 and 2017 six deaths due to meningitis in the Lombardy Region, Northern Italy, caught the attention of media and increased concern among the population, with a consequent increase in demand for vaccination. Considering the evidence about the impact of media coverage of health issues on public behaviour, this paper investigates the trend of media coverage and internet searches regarding meningitis in the Lombardy Region. Methods: Content analysis of online articles published from January 2015 to May 2017 and analysis of Google Trends were carried out. A codebook was created in order to assess the content of each article analysed, based on six areas: article characteristics, information about meningococcal disease and vaccination, Local Health Authority activities, accuracy of information and tone of the message. Results: Both public interest and media attention peaked in December 2016 and January 2017, when the Lombardy Regional Authority changed its policy by offering co-payment to adults with a saving of 50%. The frequency of meningitis coverage decreased after the announcement of policy change. For example, articles containing new information on meningitis or meningococcal vaccine (76 to 48%, p = 0.01) and preventive recommendations (31% down to 10%, p = 0.006) decreased significantly. An alarmist tone appeared in 21% of pre- policy articles that decreased to 5% post-policy (p = 0.03). -

Pubblicità Inerente Alla Tiratura Delle Testate Quotidiane

PUBBLICITÀ INERENTE ALLA TIRATURA DELLE TESTATE QUOTIDIANE 2018 Tabella 1 – Editoria quotidiana: quote di mercato in volume (2018) Gruppo di Tiratura Soggetto Denominazione Testata riferimento volumi % 264.901.983 19,11 GEDI Gruppo Editoriale La Repubblica 92.235.400 6,65 La Stampa 70.529.565 5,09 Il Tirreno 17.217.225 1,24 Il Secolo XIX 17.024.616 1,23 Messaggero Veneto 16.333.061 1,18 Il Piccolo 8.872.557 0,64 Il Mattino di Padova 8.074.108 0,58 GEDI Gazzetta di Mantova 7.790.706 0,56 GEDI NEWS NETWORK La Tribuna di Treviso 5.115.772 0,37 La Provincia Pavese 4.910.455 0,35 La Nuova di Venezia e Mestre 4.121.918 0,30 Gazzetta di Reggio 3.861.829 0,28 Nuova Gazzetta di Modena 3.562.479 0,26 La Nuova Ferrara 3.013.272 0,22 Corriere delle Alpi 2.239.020 0,16 229.813.294 16,58 Corriere della Sera 110.985.776 8,01 RCS MEDIAGROUP La Gazzetta dello Sport 85.502.047 6,17 Corriere del Veneto 15.556.936 1,12 Cairo Corriere Fiorentino 5.797.278 0,42 Communication RCS EDIZIONI LOCALI Corriere di Bologna 2.968.533 0,21 RCS Corriere del Trentino 1.451.545 0,10 Corriere dell'Alto Adige 887.473 0,06 Corriere del Mezzogiorno 3.886.185 0,28 EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO Corriere del Mezzogiorno Puglia 2.777.521 0,20 121.830.934 8,79 IL MESSAGGERO S.p.A. Il Messaggero 45.584.811 3,29 LEGGO S.r.l. -

Calcio Femminile

INDICE 42. YOUTUBER CALCISTICI 44. Giornalisti 126. Campionati di calcio femminili 94. Quotidiani 22. INSTACALCIO INDICE 82. Stampa Sportiva & Network 136. Enti e Istituzioni 106. Serie A 131. Serie B 6. EUROPEI EUROPEI 2020 ALL’INSEGNA DEL GREEN Europei 2020: dove si giocheranno, calendario e nuova formula 6 EUROPEI 2020 ALL’INSEGNA DEL GREEN Europei 2020, come funzionerà il primo campionato europeo per nazionali che si svolgerà per la prima volta in una competi- zione itinerante? Sarà una novità assoluta che 12 città europee, Roma in primis, ospitino le partite della competizione. Per la prima volta gli Europei non avranno una sede fissa, mentre invece è accaduto che due nazioni abbiano ospitato insieme il torneo. Euro 2020 avrà una durata di un mese e sarà in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020. l concept del Torneo. La UEFA ha concepito EURO 2020 come “un festival paneuropeo del calcio”: il format dell’evento, basato su un torneo a 24 squadre, prevede 12 città ospitanti per le gare del primo turno più una tra ottavi e quarti di finale e 1 città (Londra) per le due semifinali e la finale. Obiettivo della Uefa alla base di questa scelta è stato quello di coinvolgere nell’organizzazione dell’evento un maggior numero di Federazioni, Paesi e città in uno spirito di partecipazione sostanziale e condivisa nell’ambito della famiglia del calcio europeo, in occa- sione dei 60 anni del primo Europeo del 1960. Europei 2020, formula, calendario, sorteggi e qualificazioni. Per la seconda volta in assoluto parteciperanno 24 Na- zionali qualificate per l’Europeo: 4 di queste saranno le squadre che vinceranno i rispettivi gironi della UEFA Na- tions League al via in settembre e che giocheranno la ‘Final Four’, mentre il resto delle 20 squadra proverrà dai canonici gironi di qualificazione con le prime due di ogni raggruppamento. -

Ratiocinium in the Architectural Practice of Giuseppe Terragni Arian

Ratiocinium in the Architectural Practice of Giuseppe Terragni & its role in the relationship between architecture and the city during the modern movements in Italy Arian Korkuti Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In Architecture and Design Research Steven R. Thompson Paul F. Emmons Committee Co-Chairs Mark E. Schneider Marc J. Neveu William U. Galloway III 07/31/2020 Blacksburg, Virginia Keywords: logos, type, rational, spirit, form copyright © 2020 arian korkuti Ratiocinium in the Architectural Practice of Giuseppe Terragni & its role in the relationship between architecture and the city during the modern movements in Italy Arian Korkuti ABSTRACT The architectural practice of Giuseppe Terragni (1904 - 1943) takes place during the twentieth century modern social movements, as architecture and urban form follow a major shift in the political conditions, in Italy and beyond. This dissertation is a demonstration of the quest for the rational in the architectural practice of Giuseppe Terragni. Furthermore, it sorts out the role of Terragni’s practice in the dichotomous relationships between city and architecture as well as state and project. Initially, it is the obligation of this dissertation to address questions of principles, in order to build a plenum1 for the relationship between the city and architecture. It traces movements 1 Assembled, staged grounding from where the building erects. through translatio and transformatio of architectural impression, in form and type, and its meta2 in concinnitas,3 in terms of legacy, legitimacy,4 and the rational5 in idea.