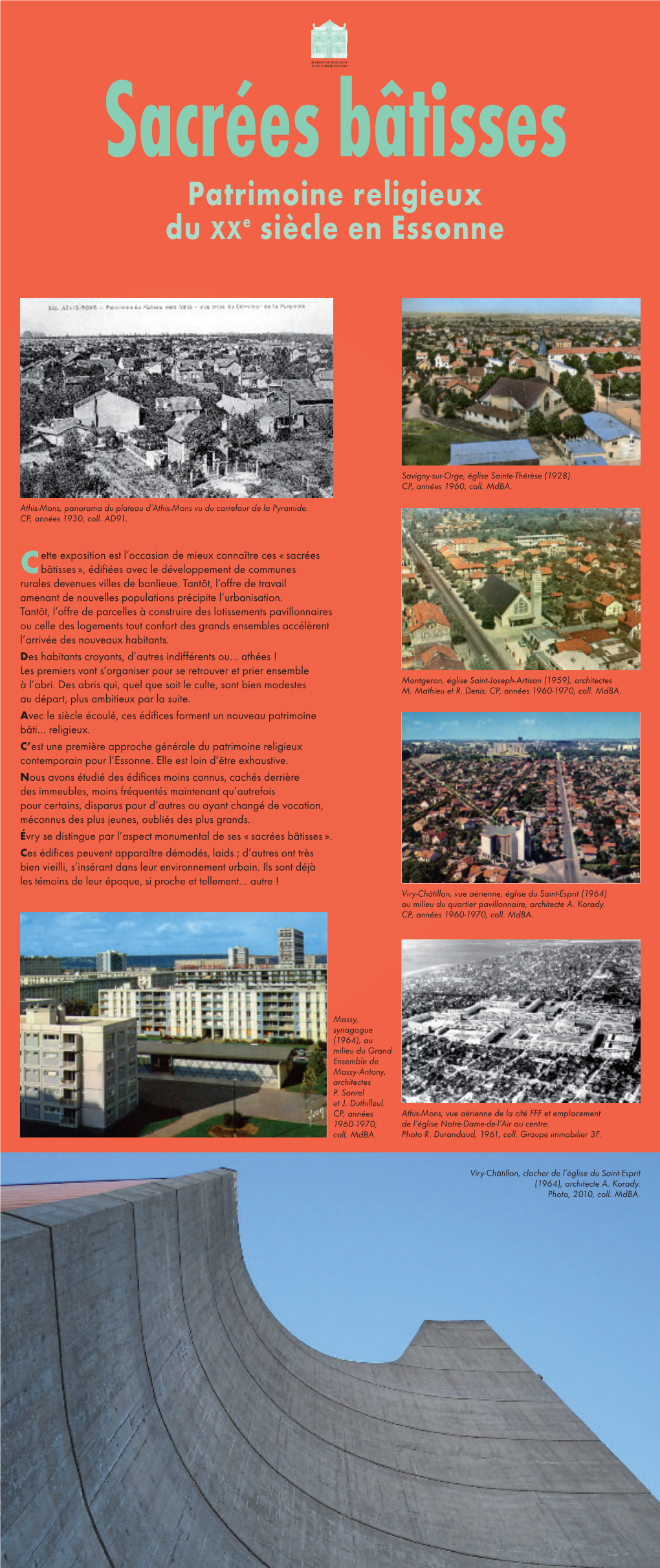

Patrimoine Religieux Du XX E Siècle En Essonne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Renouvellement Urbain En Essonne

LE RENOUVELLEMENT URBAIN EN ESSONNE 164 QUARTIER DE LA NACELLE Corbeil-Essonnes 165 LA PREMIER PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE HAUTES MARDELLES Brunoy 166 167 03 Le renouvellement URBAIN EN ESSONNE 3.1 Le premier programme national de rénovation urbaine p 166 3.2 L’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain p 174 166 167 LE PREMIER PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE 595 MILLIONS D’EUROS DE SUBVENTION” INTRO POUR LA RÉNOVATION DE 24 QUARTIERS DUCTION “ l’ANRU à hauteur d’environ 595 millions d’euros, ce qui place l’Essonne parmi les premiers départements en termes l’échelle de l’Essonne, le d’investissements liés à la rénovation Programme National de urbaine. Le Conseil départemental de Rénovation Urbaine, initié par l’Essonne contribue à ces projets à hauteur la loi du 1er août 2003 pour la de 155 millions d’euros dans le cadre de villeA et la rénovation urbaine, bénéficie à la convention départementale pour la 24 quartiers pour un montant total de Ville signée le 21 septembre 2007 ; cette travaux de plus de 2 milliards d’euros. Cette participation fait du Conseil départemental intervention visant la transformation des une des collectivités départementales quartiers sensibles est subventionnée les plus impliquées dans la rénovation par urbaine • 168 Les quartiers ayant bénéficiés d’un accompagnement de l’ANRU au titre du premier programme de rénovation urbaine sont : C CATÉGORIE 1 : 10 quartiers prioritaires ont été conventionnés. Cette catégorie regroupe les sites les plus importants en taille et -

Contribution Robert Kohler, Montgeron

Contribution Robert Kohler, Montgeron Quelle « franchissement de la Seine » est proposé ? Pour un pont à une échelle humaine L' objectif d' une concertation est normalement de faire connaître un projet de façon objectif. L' objet de la consultation du public était nommé d'une façon un peu lourd : « Le projet d' un franchissement de la Seine pour une liaison multimodale entre le Val d’Yerres - Val de Seine et le pôle économique d’Orly-Rungis ». Pourquoi un titre si nébuleux ? Pourquoi on parle pas tout simplement d' « un pont routier » ? La plupart des gens pense certainement d' abord à un joli pont sur la Seine, si on parle d' un franchissement. Dans l' exposition de la concertation est présentée comme illustration un joli pont contemporain : Le pont Robert Schuman à Lyon : 180 m de long, 26-30 m de large, 4 voies, 2 trottoirs assez larges avec des bancs, dans un contexte urbain et avec une insertion très réussie au centre d' une grande ville. Un examen approfondi du dossier révèle que le « franchissement » envisagé est un ouvrage gigantesque, qui commence avec une incisions profonde dans le flanc du coteau de Athis-Mons, suivi d' un viaduc au-dessus de la Seine et des ponts au-dessus des deux talus du chemin de fer et des échangeurs routiers : au total, un ouvrage routière de plus de 3,6 km de long. La différence d' hauteur entre le rond point de Mons (env. 84,5 m) et la plaine au nord de la gare de Vigneux (env. 37,5 m) est de 47 m. -

1 Carte De Type a Routes Nationales Dont Le Trafic

CARTE DE TYPE A ROUTES NATIONALES DONT LE TRAFIC EST SUPÉRIEUR À 3 MILLIONS DE VÉHICULES PAR AN ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS LES BÂTIMENTS D'HABITATION (indicateur Lden) Commune 55-60 60-65 65-70 70-75 Sup 75 Total Voie ANGERVILLIERS 470 740 120 0 0 1330 A10 AUVERNAUX 10 190 80 0 0 280 A6 BIEVRES 290 1250 1530 470 90 3630 N118 BONDOUFLE 5160 740 0 0 0 5900 N104 BRETIGNY-SUR-ORGE 1910 1430 500 60 0 3900 N104 BRIIS-SOUS-FORGES 890 1110 260 10 0 2270 A10 BRUNOY 2580 730 140 80 120 3650 N6 CHAMPLAN 1250 650 30 0 0 1930 A10 CHILLY-MAZARIN 6970 5770 2090 500 50 15380 A6-A126 CORBEIL-ESSONNES 10080 7500 1030 270 0 18880 A6-N104 COURCOURONNES 4870 4980 1820 190 0 11860 A6 CROSNE 950 80 0 0 0 1030 N6 DOURDAN 0 0 0 0 10 10 A10 EPINAY-SUR-ORGE 2510 2270 400 260 20 5460 A6 ETIOLLES 1010 410 180 20 0 1620 N104 EVRY 15910 5680 1900 150 120 23760 A6-N104 FLEURY-MEROGIS 640 660 40 10 10 1360 N104 FONTENAY-LES-BRIIS 120 0 0 0 0 120 A10 FORGES-LES-BAINS 60 20 150 50 0 280 A10 GRIGNY 6660 5410 1520 1290 0 14880 A6 IGNY 1080 760 200 0 0 2040 N118 JANVRY 120 280 40 0 0 440 A10 LE COUDRAY-MONTCEAUX 350 1720 740 40 10 2860 A6 LE PLESSIS-PATE 2150 10 0 0 0 2160 N104 LES ULIS 1840 380 880 80 0 3180 N118 LEUVILLE-SUR-ORGE 1260 1140 320 10 0 2730 N104 LINAS 2170 1880 230 70 10 4360 N104 LISSES 300 4020 2020 10 20 6370 A6 LONGJUMEAU 6440 2360 230 120 0 9150 A6 LONGPONT-SUR-ORGE 740 650 50 10 0 1450 N104 MARCOUSSIS 2250 2770 370 50 10 5450 N104 MASSY 11240 2170 450 70 340 14270 A10 MENNECY 2080 20 0 0 0 2100 A6 MILLY-LA-FORET 10 0 0 0 0 10 A6 MONTGERON -

Télécharger Le Plan Des Lignes De Bus, Tramway Et

A B C D E F G H I ADMINIstRatIONS ET Rungis LES TITRES DE TRANSPORT LE TICKET T : ÉQUIPEMENts PUBLICS 1 Vendu à l’unité dans les bus, il ne permet pas de correspondance. 1. L’Avant-Scène ‑ Paray‑Vieille‑Poste – E5 2. Caisse d’allocation familiale (CAF) d’Athis‑Mons ‑ F6 LE TICKET T+ : Réseau de nuit Valable sur les réseaux RER, métro, bus, tramway, funiculaire, T Zen. Il permet 3. Caisse d’allocation familiale (CAF) de Juvisy‑sur‑Orge ‑ F7 Orly Ouest BUS T RER les correspondances métro‑métro, RER‑RER et métro‑RER dans Paris hors RER 4. Centre Aquatique des Portes de l’Essonne ‑ Paray‑Vieille‑Poste – E4 191.100 N131+N144 Réseau et Transiliens zone 1. Vendu dans les points de vente RATP, SNCF, Transilien : 5. Centre Culturel des Portes de l’Essonne ‑ Athis‑Mons – H6 stations de métro et de tramway, gares et commerçants agrées. Avenue de Paris 6. Centre hospitalier ‑ Juvisy‑sur‑Orge – F7 MOBILIS : 7. Centre Local d’information et de Coordination gérontologique (CLIC) ‑ Aéroport d’Orly Forfait journalier pour se déplacer à volonté de 0h à 24h. Vendu aux guichets Athis‑Mons – H6 BUS 191.100 N22 N31 N131+N144 RATP et SNCF Transilien. 8. Cimetière d’Athis-Mons – G5 Porte de l’Essonne LE TICKET JEUNE WEEK-END : de Juvisy‑sur‑Orge – E7 9. Cimetière ancien 2 BUS 191.100 N22 N131+N144 Forfait journalier utilisable un samedi, un dimanche ou un jour férié pour les moins 10. Cimetière nouveau de Juvisy‑sur‑Orge – E7 Orly Ouest de 26 ans, valable sur tous les modes de transport (sauf Filéo, Orlyval, Orlybus). -

Nom Prenom Niveau Libelle Dernier Club ALLARD Gérard

nom prenom niveau_libelle dernier_club ALLARD Gérard Officiel A AS CORBEIL-ESSONNE GIRONA Raymond Officiel A BONDOUFLE AMICAL CLUB HOSTEAUX Didier Officiel A CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS SCHELLAERT Yann Officiel A CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS CHAUMUN Ghislaine Officiel A CN BRUNOY-ESSONNE MAKKAOUI Jameleddine Officiel A CN BRUNOY-ESSONNE BOULANGER Magali Officiel A CN MENNECY 91 FONDEVILA VIDAL Martine Officiel A CN MENNECY 91 PECHIN Hélène Officiel A CN MENNECY 91 ALEXANDRE Grégoire Officiel A CN VIRY-CHÂTILLON GENEVOIS Laurent Officiel A CN VIRY-CHÂTILLON HEURTEL Rémi Officiel A CN VIRY-CHÂTILLON MADELRIEUX Alain Officiel A CN VIRY-CHÂTILLON SAUTEREAU Michel Officiel A CO ULIS NATATION PEGORARO Marjorie Officiel A EN DRAVEIL BUZY Georges Officiel A EN LONGJUMEAU DALMASIE Yves Officiel A EN LONGJUMEAU DANGER Beatrice Officiel A EN LONGJUMEAU DESHAYES Philippe Officiel A EN LONGJUMEAU BAZY Xavier Officiel A EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FERRET Micheline Officiel A EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS HEFFER Michel Officiel A EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS PIAUMIER Fabienne Officiel A EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS CHARTIER Philippe Officiel A ES MASSY NATATION CHESNEAU Isabelle Officiel A ES MASSY NATATION EUGENE Patricia Officiel A ES MASSY NATATION FRANCK Denise Officiel A ES MASSY NATATION FRANCK Jacques Officiel A ES MASSY NATATION JOUVION Jacques Officiel A ES MASSY NATATION THOMAS Xavier Officiel A ES MASSY NATATION CORME Paulette Officiel A ETAMPES NATATION PICAULT Edouard Officiel A ETAMPES NATATION PICAULT Elisabeth Officiel A ETAMPES NATATION RENARD -

Montgeron 1 2 3 4 Crosne Yerres Brunoy Epinay Sous

CROSNE YERRES Yerres -Parc Caillebotte 2 Montgeron - Plaine de Chalandray 1 Epinay Sous-Sénart - Moulin de Rochopt MONTGERON Yerres - Les deux rivières EPINAY SOUS Montgeron - Office de tourisme 3 SÉNART BRUNOY 4 Brunoy - Pont de Soulins BOUSSY SAINT ANTOINE Carrefour de Montgeron Carrefour d’Epinay Rue du pas Sainte Geneviève Carrefour de la Tour de Ganne Carrefour Carrefour de Madame Napoléon droite et suivre le chemin jusqu’à la gare (21 km). (21 gare la jusqu’à chemin le suivre et droite rouges. vannes les marches à gauche puis prendre la passerelle à à passerelle la prendre puis gauche à marches les des barrage jusqu’au droit tout zeria).Continuer des Prés Montagne Crève-Cœur à gauche. Monter Monter gauche. à Crève-Cœur Montagne Prés des - piz et commerces droite, à passerelle la prenant droite (au n° 3, voir «Le Moustier»), puis la rue rue la puis Moustier»), «Le voir 3, n° (au droite (En (menhirs). ferrée) voie la avant pique-nique côté du Carré d’Art. Place de l’Ancienne Eglise à à Eglise l’Ancienne de Place d’Art. Carré du côté (coin m) 500 à gare Médard, Saint église Brunoy, priété de l’Association du Mont Carmel, et sur le le sur et Carmel, Mont du l’Association de priété de ville centre : droit (tout Halles les vers aller et - pro la situe se lequel derrière morts aux nument traverser km) (5,3 Perronet pont le sur gauche - mo le devant puis Jacques, Saint l’église devant à tourner l’escalier, prendre mur, Au ciment). gauche, passer devant la fontaine des «3 grâces», grâces», «3 des fontaine la devant passer gauche, en fauteuils et monuments de (assise l’Yerres. -

Juin 2019 Boussy-Saint-Antoine Brunoy Crosne Draveil Épinay-Sous-Sénart Montgeron Quincy-Sous-Sénart Vigneux-Sur-Seine Yerres

LE MAG VAL le territoire vert et bleu MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°09 JUIN 2019 BOUSSY-SAINT-ANTOINE BRUNOY CROSNE DRAVEIL ÉPINAY-SOUS-SÉNART MONTGERON QUINCY-SOUS-SÉNART VIGNEUX-SUR-SEINE YERRES Bienvenue à la MACinaugurée le 11 mai à Epinay-sous-Sénart ! P5 CULTURE DOSSIER SPORT L’INAUGURATIONVers du véritable DE politique LA TOUTE du tourisme en Val d’Yerres Val LA MAISON DES ARTS ET DE LA « La première étape de UN NOUVEAU PONT SUR LA BILAN DU DISPOSITIF NOUVELLEde Seine MAISON DES ARTS ET DE SEINE ? LANCEMENT D’UNE «TOUSCULTURE À L’EAU À EPINAY-SOUS-SÉNART AVEC L’AGGLO» LAcette CULTURE convention (MAC) est que les CONCERTATION PRÉALABLE P15INAUGURÉE EN MAI P16 entreprises du territoire s’y P5 P8 1 MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°09 JUIN 2019 sentent bien et y restent » ___________________________ SOMMAIRE ÉDITO ÉDITO 3 RETOUR EN IMAGES 4 ACTUALITÉ 5 à 7 INAUGURATION DE LA MAC (MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE Vous être À ÉPINAY-SOUS-SÉNART / OPÉRATION CITOYENNE DE NETTOYAGE DU SITE MONTALBOT À VIGNEUX-SUR-SEINE / DES MODIFICATIONS 5 DANS L’EXÉCUTIF COMMUNAUTAIRE / LA RÉNOVATION URBAINE DANS LES QUARTIERS DE L’AGGLO / UN APPEL À PROJET D’UN utiles LA MAC INAUGURÉE CAFÉ «TIERS-LIEUX» / LA PRIME ÉCO-LOGIS DU DÉPARTEMENT LE PARC DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DEVIENT UN REFUGE POUR LES OISEAUX / RENDEZ-VOUS À LA PROCHAINE «JOURNÉE VERTE ET BLEUE» 8 à 11 6 Notre Communauté d’agglomération est Il n’est pas normal qu’un habitant d’une DOSSIER utile, j’en ai la conviction. -

Mémoire Et Projets En Essonne

Des ensembles assez grands Juvisy-sur-Orge, années 1960, collage de cartes postales repeintes. Coll. particulière. ous ne saurez sans doute pas quelle Vest la tour la plus haute, la barre la plus Mémoire longue, la cité la plus sensible, l’immeuble le plus fragile, la résidence la plus ancienne, le quartier le plus vert… en sortant de cette et projets exposition ! Vous aurez peut-être un autre regard, une autre appréciation sur ces différents grands ensembles qui ont, depuis la Seconde Guerre mondiale, en Essonne colonisé notre sol essonnien. Quel boum démographique, économique, urbanistique fut la période des Trente Glorieuses pour ce morceau de territoire de la Seine-et-Oise qui va devenir l’Essonne en 1964 ! Il était nécessaire de trouver enfin un toit digne de ce nom au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu construire vite, et pas toujours bien, pour que les immigrés de l’intérieur comme de l’extérieur, montant à la capitale, puissent louer ou acheter leur appartement… en banlieue. Des quartiers entiers, jusqu’à la ville nouvelle d’Évry, vont littéralement sortir de terre. Combien de nouveaux habitants vont donc, à un moment ou un autre, passer par ces ensembles assez grands qui ne sont pas, en Essonne, les plus grands de la région Île-de-France ! uatre associations travaillant chacune Viry-Châtillon, la place du Marché, années 1950. Q Carte postale, éd. Cim. à leur manière sur la question de la ville et des Coll. Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA). patrimoines se sont regroupées pour interpréter avec des approches croisées un morceau de notre histoire contemporaine, à peine esquissée. -

Keolis Seine Sénart Keolis Seine Val-De-Marne 99 Av

Plan des lignes de bus Gare RER GARE RER VILLENEUVE-LE-ROI A Avenue le Foll VILLENEUVE- Agglo’ Sénart Val de Seine Draveil / Vigneux-sur-Seine Draveil / Montgeron / Vigneux-sur-Seine SAINT-GEORGES 18 Gare Routière Seine / Vigneux Gare Av. du 8 Mai 1945 Draveil19 / Vigneux-sur-SeineGare Routière Seine / Vigneux Gare ABLON-SUR-SEINE Draveil18 / Vigneux-sur-SeineGare Routière Seine / Vigneux Gare PLAINE HAUTE DraveilVigneux-sur-Seine / Vigneux-sur-Seine 1918 Gare Routière Seine / Vigneux Gare 18A GareCES PompidouRoutière Seine / Vigneux / Vigneux Gare Gare E2 VINGT ARPENTS Avenue de Melun I-V E 19 Gare Routière Seine / Vigneux Gare Vigneux-sur-Seine19B GarePrairie Routière de l’Oly Seine / Vigneux / Vigneux Gare Gare SALVADOR ALLENDE Av. du Président Vigneux-sur-SeineA DéviationCES Pompidou marché / Vigneuxau-delà deGare 7h le mercredi G. BIZET E1 S. Allende Vigneux-sur-Seineet le vendredi matin RÉVEIL MATIN BA CESPrairie Pompidou de l’Oly / / Vigneux Vigneux Gare Gare Avenue Jean Jaurès REMONTERU BM MontgeronCES Pompidou Gare / / Vigneux Prairie de Gare l’Oly G GUETTE A BEAUSÉJOUR DÉSIRÉ BOIS B PrairieDéviation de marchél’Oly / Vigneux au-delà Gare de 7h le mercredi HOTEL BC ValdolyPrairieet le vendredi de / Vigneux l’Oly matin / Vigneux Gare Gare PLACE DU DE VILLE Déviation marché au-delà de 7h le mercredi 8 MAI 1945 Montgeron Gare / Prairie de l’Oly LETHUMIÈRE POSTE BDM LeetDéviation lePetit vendredi et marché Vergeat matin au-delà / Vigneux de Gare7h le mercredi CROSNE et le vendredi matin BCM ValdolyMontgeron / Vigneux Gare / GarePrairie -

Rapport D'activité 2016

Ressourcerie RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 DATES CLÉS Ressourcerie JanV.2014 Création de l’association la fabrique à neuf 1er juin 2014 OUVERTURE DU SITE DE CORBEIL-ESSONNES Oct. 2014 Reprise de la ressourcerie de RIs FIN 2014 LA fabrique à neuf Compte 11 salariés SEPT. 2015 OUVERTURE DU SITE DE MONTGERON Déc. 2015 17 salariés - 252 tonnes de déchets collectés SEPT. 2016 ouverture P’tite Boutique de Corbeil OCT. 2016 ouverture P’tite Boutique de Ris Déc. 2016 22 salariés - 493 tonnes de déchets collectés Déc. 2016 94 % = taux de valorisation RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 ORGANISATION Ressourcerie Partenariats Adhérent de Conseil d’Administration Martine Bouin, Arnaud Duverne Président Philippe Fauriant, Pierre Garnier Philippe FAURIANT Cyril Henry, Jean-Pierre Moulin, Brigitte Vermillet Directeur Général Pierre GARNIER BOUTIQUE DE RIS ORANGIS BOUTIQUE DE CORBEIL ESSONNES BOUTIQUE DE MONTGERON Directeur d’exploitation : Pierre GARNIER Directeur d’exploitation : Pierre GARNIER Directeur d’exploitation : Cyril HENRY Responsable boutique et animation : Laetitia Responsable logistique et vente : Responsable boutique : Elise MATHIEU DOGER Petru NOVACOVICI 4 agents de valorisation 1 Vendeuse/Vendeur 1 chargé de Développement 1 Designer 1 agent de valorisation 2 agents de valorisation 1 Designer RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 EXPLOITATION Ressourcerie COLLECTE DE DÉCHETS ET RÉPARTITION PAR SITES COLLECTE TOTALE 2016 RÉPARTITION PAR SITE (en tonnes) En 2015,2016, Collecte CORBEIL + RIS 726 COLLECTES sur RDV 252493 tonnes 301 t SUR RDV + débarras -

Comite Departemental De Cyclisme De L'essonne

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE L’ESSONNE 54, rue de Mainville - 91230 - Montgeron www.cdc91.fr.st PROCÈS VERBAL Réunion du 6 septembre 2005 Le 13 septembre 2005 PRÉSENTS : Henry Roehr, Christian Gustave, Gilles Talbot, Roger Mordelet, Bruno Bizieux, Benoît Cloarec, Frédéric Faulcon, Guy Faulcon, Michel Guilly, Lucien Robin, Didier Travers, Laurent Thépault, Robert Morlet, Christian Proponet. A fi n d’économiser des frais de courrier importants, nous enverrons les “PDF” aux clubs. Il serait souhaitable que tous les clubs cotisant au CDC 91 nous fassent parvenir leur adresse courriel à : [email protected] Merci 1. RÉUNION RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DU CIF La réunion avec le président du comité d’Ile-de-France, M. Clément Scansaroli, est fixée au samedi 29 octobre 2005 à 9 h 30 au siège du CDC 91 : 54, rue de Mainville - 91230 - Montgeron. Tous sont invités à venir débattre et dialoguer. 2. • CLM PAR ÉQUIPE À CHAMPMOTTEUX LE 24 SEPTEMBRE 2005 Il se déroulera avec un vélo traditionnel sans apport de roues spécifiques. Seuls les prolongateurs de guidon “Spinacci” seront autorisés. Les casques devront être homologués. Les haut-parleurs sont STRICTEMENT INTERDITS. Les accompagnateurs ne doivent pas sortir de l’habitacle du véhicule. Les juniors ont droit au braquet libre. Chaque équipe devra mettre une personne de son club à disposition de l’organisation pour les répartir dans les autres véhicules concurrents. 3. • CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE MINIMES ET CADETS Nous attendons l’accord du comité régional pour la co-organisation avec le Val-de-Marne (94) pour ces catégories. 4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDC 91 À CHILLY-MAZARIN Un appel à candidature (il reste quatre postes) pour le conseil d’administration est attendu (à envoyer à M. -

Ecoles De Conduite De L'essonne

Ecoles de conduite de l'Essonne N° de Raison sociale Adresse Code postal Ville moto B poids lourds l'établissement 09107550 ALLIANCE Z I RUE BOIS DE LA FONTANE 91670 ANGERVILLE X X 09106340 VAL D'ORGE 21 AVENUE ARISTIDE BRIAND 91290 ARPAJON X 09107700 GUY 4 RUE PASTEUR 91290 ARPAJON X X 09102820 RASPAIL 6 RUE RASPAIL 91290 ARPAJON X X 09106330 ARPAJON 9 RUE ABEL CORNATON 91290 ARPAJON X X 09107960 CER ATHIS 11 RUE FRANCOIS MITTERAND 91200 ATHIS MONS X X 09108000 AUTO ECOLE DE LA MAIRIE 11 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 91200 ATHIS MONS X 09105900 GYMNASE 155 AVENUE DU 18 AVRIL 91200 ATHIS MONS X 09106510 ATHIS MONS 5A RUE DE LA MONTAGNE DE MONS 91200 ATHIS MONS X X 09108080 PYRAMIDE 88 RUE DE LA VOIE VERTE 91200 ATHIS MONS X 09107710 VAL D ESSONNE 25 RUE DE LA VALLEE 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE X 09104180 BALLANCOURT 27 RUE DU GENERAL DE GAULLE 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE X X 09103330 BOISSY RUE PASTEUR 91790 BOISSY SOUS SAINT YON X 09108280 CER START UP 18 BIS RUE CHARLES DE GAULLE 91070 BONDOUFLE X X 09106360 BUGATTI 1 RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE X X X 09108170 LA FONTAINE 2 ALLEE DES CEDRES 91220 BRETIGNY SUR ORGE X 09107800 EFPR 35 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS 91221 BRETIGNY SUR ORGE X X 09106930 BREUILLET 5 GRANDE RUE 91650 BREUILLET X X X 09107030 ANTICI PASSION 121-123 RUE GABRIEL PERI 91800 BRUNOY X X 09107610 TALMA 21 RUE DUPONT CHAUMONT 91800 BRUNOY X X 09108090 LA ROUTE 3 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91800 BRUNOY X X X 09107680 IFCAM BURES 2 PLACE DU SOUVENIR 91440 BURES SUR YVETTE X 09106740 LA HACQUINIERE 52