Reale Accademia D'italia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Literary Journey to Rome

A Literary Journey to Rome A Literary Journey to Rome: From the Sweet Life to the Great Beauty By Christina Höfferer A Literary Journey to Rome: From the Sweet Life to the Great Beauty By Christina Höfferer This book first published 2017 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2017 by Christina Höfferer All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-7328-4 ISBN (13): 978-1-4438-7328-4 CONTENTS When the Signora Bachmann Came: A Roman Reportage ......................... 1 Street Art Feminism: Alice Pasquini Spray Paints the Walls of Rome ....... 7 Eataly: The Temple of Slow-food Close to the Pyramide ......................... 11 24 Hours at Ponte Milvio: The Lovers’ Bridge ......................................... 15 The English in Rome: The Keats-Shelley House at the Spanish Steps ...... 21 An Espresso with the Senator: High-level Politics at Caffè Sant'Eustachio ........................................................................................... 25 Ferragosto: When the Romans Leave Rome ............................................. 29 Myths and Legends, Truth and Fiction: How Secret is the Vatican Archive? ................................................................................................... -

Die Baukunst Der Renaissance in Italien Bis Zum Tode Michelangelos

HANDBUCH DER KUNSTWISSENSCHAFT I l.^illich/ P.Zucker 3dul<un(?der Rendipnce td i en HANDBUCHDER KUNSTWISSENSCHAFT BEGRÜNDET VON PROFESSOR Dr. FRITZ BURGER f HERAUSGEGEBEN VON Dr. A. E. BRINCKMANN PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT KÖLN unter Mitwirkung von a. Konservator Dr. E. v. d. Bercken-Müncheii ; Dr. Professor Dr. J. Baum-Ulm D.; i. Pr.; Professor Dr. I. Beth-Berlin; Privatdozent Dr. K. H. Clasen-Könlgsberg Dr. L. Curtius-Heidelberg; Professor Dr. E. Diez-Wien; Privatdozent Dr. W. Drost- Königsberg i. Pr.; Dr. F. Dülberg-Berlin; Professor Dr. K. Escher- Zürich; Hauptkonservator Dr. A. Feulner-München; Professor Dr. P. Frankl-Halle; Dr. O. Grautoff-Berlin; Professor Dr. A. Haupt- Hannover; Professor Dr. E. Hildebrandt -Berlin; Professor Dr. H. Hildebrandt -Stuttgart; Professor Dr. O. Kümmel -Berlin; Professor Dr. A. L. Mayer - München; Dr. N. Pevsner- Dresden; Professor Dr. W. Pinder-München; Professor Dr. H. Schmitz-Berlin; Professor Dr. P. Schubring-Hannover; Professor Dr. Graf Vitzthum-Göttingen; Dr. F. Volbach- Berlin; Professor Dr. M. Wackernagel -Münster; Professor Dr. A. Weese-Bern; Professor Dr. H. Willich - München; Professor Dr. O. Wulff -Berlin; Dr. P. Zucker-Berlin WILDPARK-POTSDAM AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT ATHENAION M. B. H. ArlA H W DIE BAUKUNST DER RENAISSANCE IN ITALIEN VON DR. ING. HANS WILLICH Professor an der Technischen Hochschule in München UND DR. PAUL ZUCKER II .1' ACADEMIA WILDPARK-POTSDAM AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT ATHENAION M. B. H. DRUCK DER SPAMERSCHEN BUCHDRUCKEREI IN LEIPZIG Tafel VIII. Der Hof des Palazzo Farnese, erbaut von Antonio da San Gallo nach 1534. Zweiter Teil und Schluß von Dr. Paul Zucker. Kapitel IV. Rom nach der Jahrhundertwende. -

A Transcription and Translation of Ms 469 (F.101R – 129R) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen

A SCURRILOUS LETTER TO POPE PAUL III A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen by Paul Hanbridge PRÉCIS A Scurrilous Letter to Pope Paul III. A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen. This study introduces a transcription and English translation of a ‘Letter’ in VS 469. The document is titled: Epistola invectiva Bernhardj Occhinj in qua vita et res gestae Pauli tertij Pont. Max. describuntur . The study notes other versions of the letter located in Florence. It shows that one of these copied the VS469, and that the VS469 is the earliest of the four Mss and was made from an Italian exemplar. An apocryphal document, the ‘Letter’ has been studied briefly by Ochino scholars Karl Benrath and Bendetto Nicolini, though without reference to this particular Ms. The introduction considers alternative contemporary attributions to other authors, including a more proximate determination of the first publication date of the Letter. Mario da Mercato Saraceno, the first official Capuchin ‘chronicler,’ reported a letter Paul III received from Bernardino Ochino in September 1542. Cesare Cantù and the Capuchin historian Melchiorre da Pobladura (Raffaele Turrado Riesco) after him, and quite possibly the first generations of Capuchins, identified the1542 letter with the one in transcribed in these Mss. The author shows this identification to be untenable. The transcription of VS469 is followed by an annotated English translation. Variations between the Mss are footnoted in the translation. © Paul Hanbridge, 2010 A SCURRILOUS LETTER TO POPE PAUL III A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. -

Italy 2016 Itinerary

Italy 2016 with Dr. Marc Shapiro July 26 - August 3, 2016 ITINERARY (subject to change) Tuesday 26 July : Rome Arrival in Rome airport, followed by transfer to the hotel. Begin sightseeing (from the hotel) at 1 PM in the former ghetto area of Rome. Rome is the oldest Jewish community in the Diaspora, and its ghetto remained longer than anywhere else in Europe. As part of our tour, we will see the Jewish Mu- seum, the Great Synagogue, and the Trastevere, where there is evidence of the medieval Jewish com- munity. We will also visit the Campo Di Fiori where, on Rosh Ha-Shanah 1553, the Talmud was burned. In the evening, enjoy a welcome dinner. Accommodations : Hotel Ponte Sisto Wednesday 27 July : Rome Breakfast. This morning begins with a visit to the Arch of Titus and its famous Menorah that, as we will learn, does not correspond to other ancient descriptions. We will then visit the Colosseum, with its legacy of horrors and bravery as slaves fought for their lives to the roars of spectators cheering and booing. This massive structure was actually built with slaves brutally seized after putting down the Jewish Revolt in Eretz Yisrael. Continue to the ruins of the Roman Forum, an international center filled with great palaces and all the pomp that we connect with names like Caesar, Nero and Ci- cero. Later, drive to the Spanish Steps and soon find yourself in the romantic setting of the glorious Trevi Fountain, beloved spot for many great films made in “Roma.” After lunch, enjoy the afternoon at leisure to explore Rome on your own or join an optional tour of the Vatican Museum. -

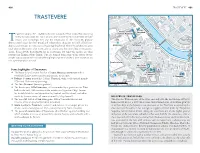

Trastevere (Map P. 702, A3–B4) Is the Area Across the Tiber

400 TRASTEVERE 401 TRASTEVERE rastevere (map p. 702, A3–B4) is the area across the Tiber (trans Tiberim), lying below the Janiculum hill. Since ancient times there have been numerous artisans’ Thouses and workshops here and the inhabitants of this essentially popular district were known for their proud and independent character. It is still a distinctive district and remains in some ways a local neighbourhood, where the inhabitants greet each other in the streets, chat in the cafés or simply pass the time of day in the grocery shops. It has always been known for its restaurants but today the menus are often provided in English before Italian. Cars are banned from some of the streets by the simple (but unobtrusive) method of laying large travertine blocks at their entrances, so it is a pleasant place to stroll. Some highlights of Trastevere ª The beautiful and ancient basilica of Santa Maria in Trastevere with a wonderful 12th-century interior and mosaics in the apse; ª Palazzo Corsini, part of the Gallerie Nazionali, with a collection of mainly 17th- and 18th-century paintings; ª The Orto Botanico (botanic gardens); ª The Renaissance Villa Farnesina, still surrounded by a garden on the Tiber, built in the early 16th century as the residence of Agostino Chigi, famous for its delightful frescoed decoration by Raphael and his school, and other works by Sienese artists, all commissioned by Chigi himself; HISTORY OF TRASTEVERE ª The peaceful church of San Crisogono, with a venerable interior and This was the ‘Etruscan side’ of the river, and only after the destruction of Veii by remains of the original early church beneath it; Rome in 396 bc (see p. -

10 La Città E Il Suo Ritratto Il Disegno Nuovo Di Roma Moderna Nella Biblioteca Nazionale Centrale Di Roma La Roma Di Greuter

LA CITTÀ E IL SUO RITRATTO 10 Augusto Roca De Amicis La Roma di Matthdus Greuter: crescita e forma di una città moderna 34 Maria Barbara Guerrieri Borsoi Nel segno del cambiamento: la vita e le opere di Matthdus Greuter 50 Mario Bevilacqua Il Disegno Nuovo di Roma Moderna di Matthdus Greuter. Un modello cartografico nell’Europa delle capitali 78 Aloisio Antinori “Roma moderna”: gli apparati della veduta di Greuter 98 Tommaso Manfredi Lelio Biscia, Curator aquarum ac viarum nella Roma di Paolo V 106 IL DISEGNO NUOVO DI ROMA MODERNA NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA 124 Legenda LA ROMA DI GREUTER 131 Marisa Tabarrini Salendo al Pindo: dal Collis Hortulorum alla nuova villa suburbana dei Borghese 143 Marisa Tabarrini Il settore settentrionale di Campo Marzio e l’insediamento della famiglia Borghese presso Ripetta 155 Marisa Tabarrini La Platea Sancti Petti e i borghi vaticani 167 Marisa Tabarrini La nuova immagine dei Sacri Palazzi e della basilica di San Pietro negli anni di Paolo V 177 Isabella Salvagni Il recupero dell’antico tra sacralizzazione e pubblica utilità. Le Terme di Diocleziano e la via Pia: il nuovo accesso nord-orientale alla città 187 Isabella Salvagni Termini, piazza Grimana e il nuovo Quirinale: la saldatura tra il tessuto urbano e il disabitato dopo Sisto V 205 Isabella Salvagni Tra fontana di Trevi, Trinità dei Monti e Campo Marzio: il collegamento delle residenze Borghese nella nuova Roma di Paolo V 227 Tommaso Manfredi Il nuovo Campo Marzio: poli e aree di influenza 239 Tommaso Manfredi Le vie del Tevere. Completamenti e nuovi insediamenti urbani tra via Giulia e via della Lungara 247 Augusto Roca De Amicis Il suburbio tra Santa Maria Maggiore e le mura 253 Augusto Roca De Amicis La Suburra e la connessione tra l’abitato e Santa Maria Maggiore negli anni della grande crescita 263 Augusto Roca De Amicis Campo Vaccino e il Campidoglio: i nuovi margini della città 275 Marisa Tabarrini Da ponte Sisto a ponte Rotto. -

Interni Preliminare Finali

aparoscopic Urology has gained wider acceptance and its indications have been gradually extended to substitute those of open surgery. Many operations are now routinely performed L via a laparoscopic approach. It is evident, however, that any new surgical approach requires careful consideration, exchange of ideas and experience on an international level. In the past years, the Vincenzo Pansadoro Foundation has hosted several meetings on laparoscopic surgery with authorities in the field. Richard Gaston, Inderbir Gill, Bertrand Guillonneau and Ingolf Türk have all been visiting professors at our institution. At this meeting, all four of these outstanding surgeons will be in the same symposium together with world leaders in Urology from both Europe and the USA. We are enthusiastically anticipating an extremely interesting and challenging meeting where live surgery, discussions and debates will 1 take place with the participation of the best Urologists in the international arena. We are extremely proud to host this international meeting in Rome, the perfect city for old antiquities and innovative techniques to meet. We hope that the challenging procedures that you will see in Rome will lead the way and define the near future of Urologic Surgery. Course Directors Invited Speakers Moderators & Organizing Committee Course Directors Vito Pansadoro, MD President of “Vincenzo Pansadoro” Foundation Director of Laparascopic Center Rome, Italy Enzo Disanto, MD Professor and Chairman Department of Urology Laparoscopy Center Francesco Miulli Hospital -

Ancient Rome

“DeGustaRoma” Tour Tasting Rome & Cooking Class DAY 1 Arrival in Rome - Meeting with our Guide - Transfer by coach and Accommodation in the hotel. Free time to walk and to taste the famous Sant'Eustachio Coffee (a few steps from the Pantheon). Welcome drink and dinner - Overnight DAY 2 Breakfast and meeting with our guide. Full day excursion to the Archaeological Rome (Colosseum - Roman Forum - Palatine - Campidoglio - Capitoline Museums). Lunch in the beautiful terrace in the heart of Rome. Back to the hotel and relax. Thematic Dinner in a nice restaurant: ANCIENT ROME Mise en place and elegant period costumes for the guests... as true Ancient Romans, recipes of the Ancient Time... The best dishes of traditional Roman cuisine, dance and music, shows with gladiators ... Back to the hotel - Overnight DAY 3 Breakfast and meeting with our guide Cooking Class In one of the most beautiful place of the city… Walking to the local market to buy everything needed for the meal preparation Tasting lunch prepared by all participants Afternoon: walk among the most beautiful squares of Rome (Pantheon - Piazza Navona - Trevi Fountain - Piazza di Spagna - Piazza del Popolo). Afternoon Walk: through the alleys in the authentic Rome (Campo de 'Fiori - Piazza Farnese - Ponte Sisto - Piazza Trilussa - Trastevere) - Dinner and overnight in hotel DAY 4 Breakfast and meeting with our guide Excursion to the Castelli Romani and lunch in excellent restaurant at Frascati to taste the local wine and culinary delights of Castelli Romani Back to Rome and greetings Tour Card “DeGustaRoma” Tour * Tasting Rome & Cooking Class MAIN STAYS Colosseo - Fori Imperiali - Palatino - Campidoglio - Musei Capitolini - Pantheon - Piazza Navona - Fontana di Trevi - Piazza di Spagna - Piazza del Popolo - Campo de' Fiori - Piazza Farnese - Ponte Sisto - Piazza Trilussa - Trastevere - Castelli Romani Price (min. -

The Streets of Rome Walking Through the Streets of the Capital

Comune di Roma Tourism The streets of Rome Walking through the streets of the capital via dei coronari via giulia via condotti via sistina via del babuino via del portico d’ottavia via dei giubbonari via di campo marzio via dei cestari via dei falegnami/via dei delfini via di monserrato via del governo vecchio via margutta VIA DEI CORONARI as the first thoroughfare to be opened The road, whose fifteenth century charac- W in the medieval city by Pope Sixtus IV teristics have more or less been preserved, as part of preparations for the Great Jubi- passed through two areas adjoining the neigh- lee of 1475, built in order to ensure there bourhood: the “Scortecchiara”, where the was a direct link between the “Ponte” dis- tanners’ premises were to be found, and the trict and the Vatican. The building of the Imago pontis, so called as it included a well- road fell in with Sixtus’ broader plans to known sacred building. The area’s layout, transform the city so as to improve the completed between the fifteenth and six- streets linking the centre concentrated on teenth centuries, and its by now well-es- the Tiber’s left bank, meaning the old Camp tablished link to the city centre as home for Marzio (Campus Martius), with the northern some of its more prominent residents, many regions which had risen up on the other bank, of whose buildings with their painted and es- starting with St. Peter’s Basilica, the idea pecially designed facades look onto the road. being to channel the massive flow of pilgrims The path snaking between the charming and towards Ponte Sant’Angelo, the only ap- shady buildings of via dei Coronari, where proach to the Vatican at that time. -

Two Weeks Before Arriving in Rome, Please Call Carlo Bertoni, Our Rome

STOLL ROME APARTMENT - IMPORTANT NOTES Via Del Governo Vecchio, 73; 00186 Roma, Italia (39)(06) 687 4824 Updated June 19, 2011 We are delighted to have friends stay in our home in Rome, which we love very much. There are a few things we think it is important for anyone to know: • Two weeks before arriving in Rome, please call Carlo Bertoni, our Rome representative [(39) 333 923 1029 or 06 689 6273; [email protected]] to schedule arrangements to receive keys for the apartment. * We have prepared a memo regarding our apartments, and some other items one might find useful. It tells how appliances work in each apartment, important phone numbers, etc. as well as other useful information as to restaurants, stores, and living in Rome. * ALARM CODE: There is an alarm keypad located next to the door in the study area with the green chairs. On entering the apartment you will hear a "Mission Impossible" tune which will end the moment you de-activate the alarm. To de-activate the alarm, please immediately press 2000 on the touch pad. Upon leaving the apartment, please activate the alarm. With all doors closed, press 2000 on the touch pad and immediately exit the apartment. * Virtually all of the buildings in the historic center of Rome, including ours, are hundreds of years old. Over the years there have obviously been many additions, some obvious, and others not so visible. The plumbing, electrical and heating systems, while of relative recent vintage and normally trouble-free, may not always work as efficiently or perfectly as we would like: in the event of any difficulty, please call and/or consult the list of "Telephone Numbers for Assistance," below. -

Der Buon Governo Des Pompeo Ruggieri. Die Fresken Von Cherubino Und Giovanni Alberti Im Palazzo Ruggieri in Rom

Der Buon Governo des Pompeo Ruggieri. Die Fresken von Cherubino und Giovanni Alberti im Palazzo Ruggieri in Rom Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes vorgelegt von Susanne Hoppe M.A. aus Mannheim Saarbrücken, 2015 0 Der Dekan: Prof. Dr. Peter Riemer 1. Berichterstatter: Prof. Dr. Henry Keazor 2. Berichterstatter: Prof. Dr. Michael Hesse Tag der letzten Prüfungsleistung: 7. März 2013 1 Inhaltsverzeichnis Vorwort und Danksagung .................................................................................................. 4 Einleitung ............................................................................................................................. 6 I. „… fece casa che romana oggi è ma venuta de Sutri“: Pompeo Ruggieri und sein Palazzo im rione Pigna .................................................... 11 I. 1. Die Entstehungsgeschichte des Familienpalastes .................................................. 11 I. 2. Der Palazzo Ruggieri nach Pompeos Tod .............................................................. .24 II. Die Architektur .............................................................................................................. 27 II. 1. Baubeschreibung und Baugeschichte .................................................................... 27 II. 1. 1. Der Grundriss..................................................................................................... 27 II. 1. 2. Die Fassade ....................................................................................................... -

Sorrentino's Locations

In another scene in the series, the Consistory The Young Pope (2016) 11 Orto Botanico 16 Sant’Ivo alla Sapienza 1 Casa dell’Architettura room can be recognized, while the Sala Regia QUADRARO-CINECITTÀ and the Monumental Staircase of the Palace The scenes of the confessional were shot inside Largo Cristina di Svezia, 24 Corso del Rinascimento, 40 21 all’Acquario Romano are crossed by the cardinal procession before the church of Sant’Anselmo, characterized by a The New Pope (2019-20) Il divo (2008) Parco degli Acquedotti Piazza Manfredo Fanti, 47 entering the Sistine Chapel in episode 1 of The Romanesque-Lombard “style”. The Great Beauty (2013) Several scenes set in the Vatican Gardens were Inside the complex of Sant’Ivo alla Sapienza, by Youth (2016) New Pope. shot in the Botanical Garden of Rome. In episode Francesco Borromini (1599-1677), once the seat of In the Ancient Appian way park, Jep (Toni Servillo) This building, designed by Ettore Bernich 8 3, for example, we see the prelates climbing the University of Rome and now the seat of the attends the performance of Talia Concept (Anita (1850-1914) towards the end of the nineteenth Tempietto del Bramante in San the Fountain of the Eleven Gushes to reach State Archives of Rome, the car of Il divo (Toni Kravos) with a certain scepticism. The artist runs 5 Musei Capitolini century to become the Acquario di Roma, is Pietro in Montorio the Sistine Chapel where the pope will give his Servillo) arrives and he is attacked by reporters. against one of the pillars of the Claudio Aqueduct now the seat of Casa dell’Architettura (ndt.