Edgar Rice Burroughs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Evening Post

" IFTfV f"mmympjmiEiftiji wmm 3, 1016. i 6 EVENING LEPGETC- - PHILADELPHIA, TnmtRDAT. JUNE peculiar bent to the ortra and pulled rapidly the strango actions of these MAD SUICIDE'S WIDOW, toward the point whera Tarzan crouched creatures In the branches of n tree Men were Indeed more foolish nnd more TARZAN OP THE APES In the stern of the boat, as It drew cruet than the beasts of the Jungle' How WOUNDED BY HIM, DIES nearer, Tarzan saw the rat-fac- man fortunate waa he who lived In the peace It was but a few minutes later that the nnd security of the great forestt The Thrilling Adventures of a Primeval Man boat touched the beach Tho men Jumped Tarzan wondered what the chest thny out and lifted the great chest to the had burled contained If they did not Home of and an American Girl sand. They were on the north aide of want It why did they not merely throw Double Funeral nt the point so that their preaenco was con- Chil- BURKOUGHS It Into the water? Thai would have been Man Crazed by Two By EDfiAU MCE cealed from those at the cabin. much easier The men nrgued angrily for a moment. Ah, he thought, but they do want It. dren's Deaths. Corn at ion, by A. C McChif Cempew. rat-fac- Then the one, with severnl They have hidden It, here because t,hey things being here, In this savags African companions, ascended the low bluff on returning It Inter. John ( inyton, lord Ofeystoke. eitibsrks Tar-ra- n Intend tot Jungld?" exclaimed th girl. -

The Tarzan Series of Edgar Rice Burroughs

I The Tarzan Series of Edgar Rice Burroughs: Lost Races and Racism in American Popular Culture James R. Nesteby Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree in Doctor of Philosophy August 1978 Approved: © 1978 JAMES RONALD NESTEBY ALL RIGHTS RESERVED ¡ ¡ in Abstract The Tarzan series of Edgar Rice Burroughs (1875-1950), beginning with the All-Story serialization in 1912 of Tarzan of the Apes (1914 book), reveals deepseated racism in the popular imagination of early twentieth-century American culture. The fictional fantasies of lost races like that ruled by La of Opar (or Atlantis) are interwoven with the realities of racism, particularly toward Afro-Americans and black Africans. In analyzing popular culture, Stith Thompson's Motif-Index of Folk-Literature (1932) and John G. Cawelti's Adventure, Mystery, and Romance (1976) are utilized for their indexing and formula concepts. The groundwork for examining explanations of American culture which occur in Burroughs' science fantasies about Tarzan is provided by Ray R. Browne, publisher of The Journal of Popular Culture and The Journal of American Culture, and by Gene Wise, author of American Historical Explanations (1973). The lost race tradition and its relationship to racism in American popular fiction is explored through the inner earth motif popularized by John Cleves Symmes' Symzonla: A Voyage of Discovery (1820) and Edgar Allan Poe's The narrative of A. Gordon Pym (1838); Burroughs frequently uses the motif in his perennially popular romances of adventure which have made Tarzan of the Apes (Lord Greystoke) an ubiquitous feature of American culture. -

Tarzan the Untamed

TARZAN THE UNTAMED I am grateful to see my grandfather’s works made available in the Edgar Rice Burroughs Authorized Library, the first-ever uniform editions of his entire literary catalog. Now readers everywhere can enjoy these timeless stories of wonder and adventure in a way they have never been presented before. These new editions represent the ultimate ERB experience, featuring magnificent cover art and frontispieces by legendary artist Joe Jusko, forewords and afterwords by noted authors and celebrities, and a bounty of rare and previously unpublished treasures straight from the archives of Edgar Rice Burroughs, Inc., in Tarzana, California. Whether a reader is new to my grandfather’s works or has spent a lifetime enjoying them as I have, the Edgar Rice Burroughs Authorized Library opens a unique window into extraordinary worlds of imagination, standing as an unparalleled landmark in an already historic legacy. John Ralston Burroughs Tarzan® Series Tarzan the Invincible Tarzan of the Apes Tarzan Triumphant The Return of Tarzan Tarzan and the City of Gold The Beasts of Tarzan Tarzan and the Lion Man The Son of Tarzan Tarzan and the Leopard Men Tarzan and the Jewels of Opar Tarzan’s Quest Jungle Tales of Tarzan Tarzan the Magnificent Tarzan the Untamed Tarzan and the Forbidden City Tarzan the Terrible Tarzan and the Foreign Legion Tarzan and the Golden Lion Tarzan and the Madman Tarzan and the Ant Men Tarzan and the Castaways Tarzan, Lord of the Jungle Tarzan and the Tarzan Twins Tarzan and the Lost Empire Tarzan: The Lost Adventure (with Tarzan at the Earth’s Core Joe R. -

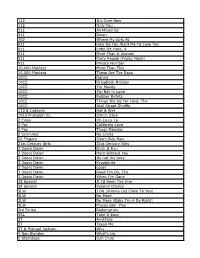

112 It's Over Now 112 Only You 311 All Mixed up 311 Down

112 It's Over Now 112 Only You 311 All Mixed Up 311 Down 702 Where My Girls At 911 How Do You Want Me To Love You 911 Little Bit More, A 911 More Than A Woman 911 Party People (Friday Night) 911 Private Number 10,000 Maniacs More Than This 10,000 Maniacs These Are The Days 10CC Donna 10CC Dreadlock Holiday 10CC I'm Mandy 10CC I'm Not In Love 10CC Rubber Bullets 10CC Things We Do For Love, The 10CC Wall Street Shuffle 112 & Ludacris Hot & Wet 1910 Fruitgum Co. Simon Says 2 Evisa Oh La La La 2 Pac California Love 2 Pac Thugz Mansion 2 Unlimited No Limits 20 Fingers Short Dick Man 21st Century Girls 21st Century Girls 3 Doors Down Duck & Run 3 Doors Down Here Without You 3 Doors Down Its not my time 3 Doors Down Kryptonite 3 Doors Down Loser 3 Doors Down Road I'm On, The 3 Doors Down When I'm Gone 38 Special If I'd Been The One 38 Special Second Chance 3LW I Do (Wanna Get Close To You) 3LW No More 3LW No More (Baby I'm A Do Right) 3LW Playas Gon' Play 3rd Strike Redemption 3SL Take It Easy 3T Anything 3T Tease Me 3T & Michael Jackson Why 4 Non Blondes What's Up 5 Stairsteps Ooh Child 50 Cent Disco Inferno 50 Cent If I Can't 50 Cent In Da Club 50 Cent In Da Club 50 Cent P.I.M.P. (Radio Version) 50 Cent Wanksta 50 Cent & Eminem Patiently Waiting 50 Cent & Nate Dogg 21 Questions 5th Dimension Aquarius_Let the sunshine inB 5th Dimension One less Bell to answer 5th Dimension Stoned Soul Picnic 5th Dimension Up Up & Away 5th Dimension Wedding Blue Bells 5th Dimension, The Last Night I Didn't Get To Sleep At All 69 Boys Tootsie Roll 8 Stops 7 Question -

Tarzán, Y El Imperio Perdido

Edgar Rice Burroughs Tarzán, y el imperio perdido I Nkima danzaba excitadamente sobre el hombro moreno y desnudo de su amo. Parloteaba y chillaba mirando alternativamente a Tarzán a la cara, como interrogándole, y después hacia la jungla. -Algo se acerca, bwana -dijo Muviro, subjefe de los waziri-. Nkima lo ha oído. -Y Tarzán -declaró el hombre mono. -El oído del gran bwana es tan fino como el de Bara, el antílope prosiguió Muviro. -Si no lo hubiera sido, Tarzán hoy no estaría aquí dijo el hombre mono con una sonrisa-. No habría llegado a la edad adulta si Kala, su madre, no le hubiera enseñado a emplear todos los sentidos que Mulungu le dio. -¿Qué es lo que se acerca? -preguntó Muviro. -Un grupo de hombres -respondió Tarzán. -Tal vez no son amistosos -sugirió el africano-. ¿Aviso a los guerreros? Tarzán miró alrededor del pequeño campamento donde una veintena de hombres luchadores estaban preparando su colación nocturna y vio que, como era costumbre entre los waziri, tenían sus armas preparadas y a mano. -No -dijo-. Creo que será innecesario, ya que esta gente que se acerca no viene con sigilo como lo haría un enemigo, ni su número es tan grande como para que les temamos. Pero Nkima, pesimista nato, esperaba lo peor, y a medida que el grupo se acercaba su nerviosismo iba en aumento. Bajó de un salto del hombro de Tarzán al suelo y dio varios brincos; luego, volvió junto a Tarzán, le cogió el brazo y trató de hacerle poner en pie. -¡Corre, corre! -gritó en el lenguaje de los monos-. -

Alternate PDF Version

CONTACTING THE WORLDS OF EDGAR RICE BURROUGHS New Pellucidar Guidebook Published The Gilak’s Guide to Pellucidar by David Critchfield Paperback book $19.95, 143 pages, 8.5” x 11”, perfect binding, black and white interior ink. Publisher’s description: The 7-book Pellucidar series was written by the master storyteller, Edgar Rice Burroughs. Those books told the story of David Innes and Abner Perry’s adventures in the sav- age land at the Earth’s core. This new book by David Critchfield is the one and only guide to Pellucidar. It’s full of information about the Earth’s core: articles, maps, book summaries, family trees, lan- guages, beliefs, publishing histories, a glossary of terms, and a list of articles written about Pellucidar. It’s a must for fans of the series and a handy reference for Burroughs scholars and artists. The book is il- lustrated by Harry Roland with all new Pellucidar art. Visit Roland’s website at www.harryroland.com for more of his artwork. We’re sure you will remember his excellent artwork for A Princess of Mars in Burroughs Bulletin 65 (Winter, 2006). David Critchfield’s The Gilak’s Guide to Pellucidar can be ordered at www.lulu.com. (We’ve checked around and as far as we can tell, this is the only source for ordering right now.) We were delighted to receive a copy of this beautiful book for the Burroughs Memorial Collection, and heartily recommend it for Pellucidar fans. Many oth- er ERB-related titles are available through Lulu.com, including the newspaper novelization by Arthur B. -

Tarzan the Invincible

Tarzan The Invincible By Edgar Rice Burroughs Tarzan The Invincible 1. LITTLE NKIMA I am no historian, no chronicler of facts, and, furthermore, I hold a very definite conviction that there are certain subjects which fiction writers should leave alone, foremost among which are politics and religion. However, it seems to me not unethical to pirate an idea occasionally from one or the other, provided that the subject be handled in such a way as to impart a definite impression of fictionizing. Had the story that I am about to tell you broken in the newspapers of two certain European powers, it might have precipitated another and a more terrible world war. But with that I am not particularly concerned. What interests me is that it is a good story that is particularly well adapted to my requirements through the fact that Tarzan of the Apes was intimately connected with many of its most thrilling episodes. I am not going to bore you with dry political history, so do not tax your intellect needlessly by attempting to decode such fictitious names as I may use in describing certain people and places, which, it seems to me, to the best interest of peace and disarmament, should remain incognito. Take the story simply as another Tarzan story, in which, it is hoped, you will find entertainment and relaxation. If you find food for thought in it, so much the better. Doubtless, very few of you saw, and still fewer will remember having seen, a news dispatch that appeared inconspicuously in the papers some time since, reporting a rumor that French Colonial Troops stationed in Somaliland, on the northeast coast of Africa, had invaded an Italian African colony. -

Reinventing the Media Franchise

REINVENTING THE MEDIA FRANCHISE: CONTEXT, MEANING AND DISCOURSE by Felan Parker, BA (Hons.) A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Film Studies Carleton University OTTAWA, Ontario April 2009 © 2009, Felan Parker Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Library and Bibliotheque et 1*1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-51968-4 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-51968-4 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant a la Bibliotheque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Nntemet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, a des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, electronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protege cette these. this thesis. Neither the thesis Ni la these ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

The Tarzan / John Carter / Pellucidar / Caspak / Moon / Carson of Venus Chronology

The Tarzan / John Carter / Pellucidar / Caspak / Moon / Carson of Venus Chronology Compiled by Win Scott Eckert Based on: • Philip José Farmer's Tarzan Chronology in Tarzan Alive • John Flint Roy’s A Guide to Barsoom • Further research by Win Scott Eckert This Chronology covers the shared worlds of Edgar Rice Burroughs’ fantastic creations: Tarzan, John Carter of Mars, the Inner World of Pellucidar, Caspak, the Moon, and Carson of Venus. It is my contention that the Tarzan, Pellucidar, and Caspak stories take place in the same universe, a dimension that we will call The Wold Newton Universe (WNU). John Carter and Carson Napier also were born in and start out in the WNU, but their adventures carry them to an alternate dimension, which we shall call the Edgar Rice Burroughs Alternate Universe (ERB-AU). The stories listed on The Wold Newton Universe Crossover Chronology establish that John Carter's Barsoom (from which two invasions, the first Martian invasion against Earth and the second Martian invasion against Annwn, were launched - see Mars: The Home Front) exists in the same alternate universe that contains Carson Napier's Amtor (Venus). It is probable that Zillikian (the planet on the opposite side of the Sun from Earth in Bunduki) is also contained in this alternate universe, the ERB-AU, as well as Thanator (as shown in the Jandar of Callisto series). Humanity's name for their planet in the ERB-AU is Annwn, not Earth (see The Second War of the Worlds), and is called Jasoom by natives of Barsoom. The alternate future described in Burroughs' The Moon Maid and The Moon Men, then, must be the future in store for the planet Annwn. -

Tarzan of the Apes

Tarzan of the Apes Edgar Rice Burroughs This public-domain (U.S.) text was created by Judith Boss, Omaha, Nebraska. The Project Gutenberg edition (“tarzn10”) was subsequently converted to LATEX using Guten- Mark software and re-edited (for formatting only) by Ron Burkey. Report problems to [email protected]. Revision B1 differs from B in that “—-” has everywhere been replaced by “—”. Revision: B1 Date: 01/27/2008 Contents Out to Sea 1 The Savage Home 17 Life and Death 31 The Apes 41 The White Ape 53 Jungle Battles 65 The Light of Knowledge 75 The Tree-top Hunter 91 Man and Man 99 The Fear-Phantom 115 “King of the Apes” 123 Man’s Reason 139 His Own Kind 151 At the Mercy of the Jungle 171 i ii The Forest God 185 “Most Remarkable” 193 Burials 207 The Jungle Toll 223 The Call of the Primitive 241 Heredity 257 The Village of Torture 275 The Search Party 285 Brother Men 299 Lost Treasure 313 The Outpost of the World 325 The Height of Civilization 341 The Giant Again 357 Conclusion 375 Out to Sea I had this story from one who had no business to tell it to me, or to any other. I may credit the seductive influence of an old vintage upon the narrator for the beginning of it, and my own skeptical incredulity during the days that followed for the balance of the strange tale. When my convivial host discovered that he had told me so much, and that I was prone to doubtfulness, his foolish pride assumed the task the old vintage had commenced, and so he unearthed written evidence in the form of musty manuscript, and dry official records of the British Colonial Office to support many of the salient features of his remarkable narra- tive. -

Jane of the Jungle

Edgardemain – An ERBLIST Contributor http://www.erblist.com Jane of the Jungle John "Bridge" Martin Copyright 2012 Consider the daring and heroic characters created by Edgar Rice Burroughs, and who leaps to mind? Tar- zan? John Carter? David Innes? Billy Byrne? Shoz- Dijiji? 1 Intrepid adventurers all, but no list of ERB protagonists would be com- plete without inclusion of his heroines. They were as brave and as bold in many ways as their male counterparts, and shone with matchless beauty as well. And taking a back seat to no one in this de- partment is the daughter of 1 This article was originally researched and written by me in 1989 and published in ERBapa No. 22 in summer of that year. 1 Edgardemain – An ERBLIST Contributor http://www.erblist.com a genteel Baltimore, Maryland family who, over the space of 11 books, developed into a true queen of the jungle. Jane Porter Clayton mastered the ability of coping with wild beasts and wild humans alike, without ever losing any of the grace and charm that her upbringing by a professor-minister must have included. Here is an admirable lady indeed, one who, as Lady Greystoke, can properly entertain guests, whether in her London town house, her African bungalow, or the Cafe Savoy in Paris. She can also lead a group of city people who are stranded in the jungle, or command a platoon of jungle-wise Waziri warriors, and in many ways perform as competently as Tarzan of the Apes himself. Fate brought her to the shores of a hostile jungle. -

Tarzan the Untamed : Edgar Rice Burroughs Authorized Library Pdf Free Download

TARZAN THE UNTAMED : EDGAR RICE BURROUGHS AUTHORIZED LIBRARY PDF, EPUB, EBOOK Edgar Rice Burroughs | 388 pages | 06 Oct 2020 | Edgar Rice Burroughs, Inc. | 9781951537067 | English | none Tarzan the Untamed : Edgar Rice Burroughs Authorized Library PDF Book Please see information above on this Returns tab for more details. To ensure this is achieved, all of our systems are fully automated so orders are transferred for processing within minutes. She was no longer the alert, vivacious American beauty who had charmed and delighted all who came in contact with her. Contact the seller - opens in a new window or tab and request a shipping method to your location. Tarzan the Untamed November 1, , Cosimo Classics. For the first time ever, the Edgar Rice Burroughs Authorized Library presents the complete literary works of the Master of Adventure in uniform hardcover editions. Have one to sell? No man had ever penetrated the Great Thorn Forest until Tarzan of the Apes crashed his plane behind it on his solo flight. Contact seller. Contact the seller - opens in a new window or tab and request a shipping method to your location. Payment details. Shipping cost cannot be calculated. And toward the same legendary land stumbles the lost James Blake, an American whom Tarzan has vowed to rescue. Tarzan the Untamed February 28, , Boomer Books. Edgar Rice Burroughs. There are 1 items available. He befriends the Waziri tribe and leads them on a trek to explore the lost city of Opar, a forgotten land populated by a bestial race, ruled by the mercurial high priestess La. As the British army prevails, Tarzan departs to rejoin the great apes that are his family—only to be confronted by a trackless wasteland that stands in his way.