Re-Invensi Batik Dan Identitas Indonesia Dalam Arena Pasar Global

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Profiling Industri Kreatif Di Indonesia

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF INDONESIA 2025 HASIL KONVENSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 2009-2015 YANG DISELENGGARAKAN PADA PEKAN PRODUK BUDAYA INDONESIA 2008 JCC, 4 -8 Juni 2008 DR. Mari Elka Pangestu AGENDA: “KONVENSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF INDONESIA 2009-2015” • Rangkuman Hasil Pembahasan Permasalahan Pada 14 Subsektor Industri Kreatif • Kesimpulan Pembahasan pada 14 Subsektor Industri Kreatif. • Quick Wins Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Departemen Perdagangan 2009-2010 Nelson Mandela Bono-U2 Batik Designed by Iwan Tirta 2 14 SUBSEKTOR INDUSTRI KREATIF INDONESIA SESUAI DENGAN KBLI 2005 3 KONTRIBUSI EKONOMI INDUSTRI KREATIF DI BEBERAPA NEGARA Periode studi tahun 1997-2000 di beberapa negara: • Kontribusi GDP IK berkisar antara 2,8% (Singapura) sampai dengan 7,9% (Inggris) • Pertumbuhan PDB industri kreatif berkisar antara 5,7% (Australia) dan 16% (Inggris) • Tingkat partisipasi tenaga kerja berkisar antara 3,4% (Singapura) sampai dengan 5,9% (US). Studi Pemetaan Industri Annual Growth 5,7% Kreatif Departemen Perdagangan 2007 • Penyerapan tenaga kerja mencapai 5,4 juta pekerja Indonesia dengan tingkat partsipasi 5,8% • Nilai ekspor mencapai 81,4 6,3% GDP from Creative triliun rupiah dan berkontribusi Industry 104,73 trillion rupiah sebesar 9,13% terhadap total nilai ekspor nasional (pertumbuhan nominal ekspor) 4 PROFIL KONTRIBUSI PDB INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA . Rata-rata Kontribusi PDB Industri Nilai PDB 9 Sektor Lapangan Usaha Utama dan Kreatif Tahun 2002-2006 berdasarkan Industri Kreatif di Indonesia Tahun 2006 Berdasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribu Rp) harga konstan 2000 adalah sebesar Rp 104,6 Triliun Rupiah , yaitu 6,3% dari total nilai PDB Nasional. Kontribusi PDB IK tahun 2006 berdasarkan harga konstan 2000 sebesar 104,8 triliun Rupiah, yaitu 5,7% dari total PDB Nasional. -

New Museum of Indonesian Batik: an Architecture of “Showing Off”

Journal of Civil Engineering and Architecture 11 (2017) 305-312 doi: 10.17265/1934-7359/2017.03.010 D DAVID PUBLISHING “A” New Museum of Indonesian Batik: An Architecture of “Showing off” Yuke Ardhiati Architecture Department, Universitas Pancasila, Jakarta, 12640, Indonesia Abstract: For the “A” New Museum of Indonesian Batik, Ivan Saputra was the architect winner of the Museum Design Competition in 2013. Preparation for the competition required architectural design guidelines, which were an important part of the terms of reference for the project. This paper aims to provide an overview of the issues surrounding the work involved in the collaboration work between the Indonesian government and multi-disciplinary participants to establish museum design guidelines for this competition. By articulating and elaborating the characteristics of several famous museums design in the world, by defining relevant architectural theories, and by exploring an in-depth analysis of “batik”, which UNESCO designated as Intangible Heritage of Humanity of UNESCO in 2009, the architectural design guidelines were developed based onfindings revealedby inserting “batik” itself as the museum storyline into contemporary architecture. By referring to trans-disciplinary methods and concepts, then the process of batik making is potentially a kind of architectural “showing off” to expose the uniqueness of Indonesian batik as well as the Architecture-Event theory promoted by French philosopher Jacques Derrida. Key words: Architecture-event, architectural guidelines, Indonesian batik, museum storyline, “showing off”. 1. Introduction strict heritage guidelines result in the fact that museums are limited in regard to museum design. The “Love Our National Museums Movement” According to the author, with such restrictions, the started in the year 2010 as part of Indonesian Museum general public often perceive the final design to be Reform initiative to reform iconic museums. -

Museum Batik Pekalongan

Museum Batik Pekalongan Posting Museum Batik Pekalongan yang pernah saya kunjungi pada waktu pembukaan (kurang lebih 2 tahun lalu) ternyata cukup mendapat respons berupa comment. Penasaran, kemarin saya mengunjungi kembali museum ini. Ternyata cukup banyak perubahannya. Dimulai dari awal masuk kami harus membeli tiket sehargaa 3000 rupiah, kemudian kami dipersilahkan melihat seluruh koleksi museum ini bersama seorang guide (pada kunjungan sebelumnya belum ada). Menurut guide yang memandu kami, di museum ini koleksinya selalu diperbaharui dan di rolling, begitu pula dengan tatanan interiornya yang mengalami perubahan oleh kurator museum. Museum ini telah menjadi salah satu aset nasional dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan bukan milik pemda. Menurut statistik data pengunjung, rata-rata perbulan terdapat sekitar 150 orang yang mengunjungi tempat ini, dan cukup banyak diminati oleh wisatawan asing. Di museum ini terdapat 4 ruang pamer, perpustakaan dan ada ruang peraga. Ruang Pamer Utama menampilkan gambaran umum batik, bahan pembuatnya dan aneka batik kuno, baik dari Indonesia maupun batik luar yang menurut ceritanya di datangkan dari India. Ruang pamer kedua merupakan Ruang Batik Nusantara. Di sini ditampilkan batik batik khas dari daerah di seluruh Indonesia. Rencananya akan di buat tema daerah setiap 6 bulan sekali, kebetulan yang kami lihat kemarin adalah tema batik Pekalongan. Ruang pamer ketiga adalah Ruang Interior Batik, menampilkan perangkat interior rumah dengan bahan dasar batik, tetapi disana juga terdapat batik koleksi seorang warganegara australia bernama Digby Mackintosh yang dihibahkan kepada Museum Batik Pekalongan. Ruang pamer yang terakhir adalah Ruang IwanTirta, berisi bermacam-macam kain batik hasil karya Iwan Tirta seorang desainer indonesia yang memiliki kecintaan pada batik. -

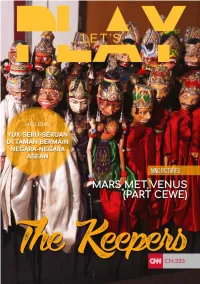

Lets-Play-Magazine-July-2017.Pdf

For internal distribution only Let’s Play • 2 memo Chief Executive Ade Tjendra Vera Tanamihardja Editor in Chief Aditya Haikal Managing Editor MAGAZINE Nilasari Yani Indonesia melahirkan Editor Dina Adriandini beragam kekayaan Octaviniant Aspary alam dan budaya yang menjadi pujaan negeri Contributor hingga daya tarik di luar Michael Kristanto negara. Bertahan dari arus Diana Rafikasar modernisasi, kebudayaan Tiara Putri Indonesia menjadi lebih Devi Setya Lestari berkembang karena Andik Sismanto adanya sosok-sosok yang memelihara warisan Layout and Design Rivera Ratu Prawita tersebut. CNN merangkum Yustiawan kisah ini melalui tayangan Androgama Jaya Pranata The Keepers yang menghadirkan keberagaman budaya Indonesia, mulai dari kerajinan, kuliner, kisah legenda, Photographer dan banyak lainnya. Victor Sasongko Bayu Aji Saputra Cerita akan kekayaan alam di Indonesia dan destinasi Fadil Kalimuda Siregar wisata di berbagai belahan dunia juga dapat dinikmati dari kisah Nala Rinaldo yang memutuskan melepas karir tetapnya dan beralih menjadi full-time photographer. Simak kisah inspiratif Nala yang konsisten menjalani passion-nya sambil melihat dunia melalui jiwa seninya. Publisher Tak hanya itu, ulasan mengenai destinasi wisata yang seru, tipe-tipe wisatawan, hingga tips berkuliner saat traveling serta serba-serbi traveling lainnya juga dapat segera diketahui oleh Players. Tak kalah menarik tayangan istimewa dari Kix, Cinemax, Office DW, AXN, dan banyak saluran lainnya yang siap MNC Tower, Lantai 10, 11, 12A, 25, membuat hari-hari di bulan Juli -

Batik, a Beautiful Cultural Heritage That Preserve Culture and Support Economic Development in Indonesia”

“BATIK, A BEAUTIFUL CULTURAL HERITAGE THAT PRESERVE CULTURE AND SUPPORT ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA” Evi Steelyana Accounting Departement, Faculty of Economics and Communication, BINUS University Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480 [email protected] ABSTRACT Batik is an icon nation for Indonesia. Batik has awarded as cultural heritage from UNESCO on October 2nd, 2009and it is significantly affected to batik industry afterward.The raising of batik industry caused some multiplier effects to economics and socio cultural in Indonesia. In many areas of industry, banking role has always beenthe man behind the scene. Banking role in Indonesia also gives some encouragement and be part of batik industry development. Many national event has been created by some banks to encourage SME in batik industry to market their product internationally. This paper will give a simple explanation how banking industry and batik industry get along together in Indonesia, especially in financial sector to enhance economics development and to preserve a nation culture.Research methodology in this paper is quantitative method. This paper will give a simple analysis through comparative analysis based on export value from batik industry, domestic use of batik,batik industry development and microcredit or loan from banking industry to SME in batik industry.Many people wearing batik to show how they do appreciate and belong to a culture.Batik also gives other spirit of nationalism which represent in Batik Nationalis.The role of batik in international diplomacy and in the world level gives significant meaning for batik as a commodity which preserve Indonesian culture. In a piece of batik cloth, embodied socio-cultural and economic values that maintain the dignity of a nation. -

Indonesian Fashion Designers-----Transformation from Traditional Textiles

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by UNL | Libraries University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Textile Society of America Symposium Proceedings Textile Society of America 2004 Indonesian Fashion Designers-----Transformation from Traditional Textiles Yuka Matsumoto Kochi Women’s University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf Part of the Art and Design Commons Matsumoto, Yuka, "Indonesian Fashion Designers-----Transformation from Traditional Textiles" (2004). Textile Society of America Symposium Proceedings. 435. https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/435 This Article is brought to you for free and open access by the Textile Society of America at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Textile Society of America Symposium Proceedings by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Indonesian Fashion Designers-----Transformation from Traditional Textiles Yuka Matsumoto Kochi Women’s University Japan [email protected] Introduction Indonesian fashion designers started to make design placing traditional textile culture of the country on the background of the own design in the 1970s. The designers are featured in this research how they think the characteristics of their design. Leshkowich and Jones[2003] and Niessen, Leshkowich and Jones[2003]discuss that Asian fashion designers take Asian chic fashions born in Europe and North America into their design and Asian fashion design has been made by the influence of Asian chic fashion from the West. This paper also mentions the view of chic fashion in Indonesia effected by the West. -

Merevitalisasi Batik

Merevitalisasi Batik Tua Konservasi Koleksi Bersejarah Iwan Tirta milik Kedutaan Besar Amerika Bringing Old Batik Back to Life: Conservation of the American Embassy’s Historic Iwan Tirta Collection Julia Brennan ama sosok Iwan Tirta (1935-2010) sinonim he name Iwan Tirta (1935-2010) is dengan seni batik modern. Terkenal sebagai synonymous with modern batik artistry. N“maestro” batik kontemporer Indonesia, TKnown as the ‘maestro’ of contemporary genius Iwan yang kreatif dan dengan semangat batik, Iwan’s creative genius and irrepressible spirit seni yang tak terbendungi, melepaskan sang ‘jin released the traditional Javanese ‘genie from the Jawa tradisional dari botol’, dan menempatkan bottle’ and put batik on the global map. batik di peta batik dunia. Iwan Tirta first made a name for himself in the late Nama Iwan Tirta mulai tenar pada akhir tahun 1960s and early 1970s, when he took traditional enam-puluhan dan awal tujuh-puluhan, saat Javanese batik motifs, altered their colors and beliau memilih ragam hias batik Jawa, mengubah arrangements, and applied these modified warna dan tata-letak motif, dan mengaplikasikan designs to walls, household furnishings, and desain yang telah berubah ini pada hiasan dinding, Western-style clothing. His lavish and colorful peralatan rumah tangga, dan fesyen yang berkiblat hand-drawn batiks, often over-layered with gold ke barat. Batik tulis yang anggun dan multi warna leaf, were fashioned into gowns, sarongs, men’s yang seringkali diberi prada disulap menjadi gaun shirts, and shawls. He popularized the concept of malam mewah, sarung, kemeja pria dan selendang the Indonesian man’s formal batik shirt, creating batik nan serasi. -

Batik of Java: Global Inspiration Maria Wronska-Friend the Cairns Institute, James Cook University, [email protected]

University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Textile Society of America Symposium Proceedings Textile Society of America 2018 Batik of Java: Global Inspiration Maria Wronska-Friend The Cairns Institute, James Cook University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf Part of the Art and Materials Conservation Commons, Art Practice Commons, Fashion Design Commons, Fiber, Textile, and Weaving Arts Commons, Fine Arts Commons, and the Museum Studies Commons Wronska-Friend, Maria, "Batik of Java: Global Inspiration" (2018). Textile Society of America Symposium Proceedings. 1080. https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/1080 This Article is brought to you for free and open access by the Textile Society of America at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Textile Society of America Symposium Proceedings by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Published in Textile Society of America Symposium Proceedings 2018 Presented at Vancouver, BC, Canada; September 19 – 23, 2018 https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/ Copyright © by the author(s). Batik of Java: Global Inspiration Maria Wronska-Friend [email protected] Batik, the resist-dyeing technique of patterning cloth through the application of wax, has been known since antiquity in several parts of the world, but it reached its highest level of complexity on the island of Java. While deeply embedded in local traditions and associated with the beliefs, philosophy, and social order of Java, during the last two centuries batik has become a powerful cultural intermediary connecting Indonesia with other parts of the world. -

Indonesian Cultural Diplomacy Through UNESCO in Winning Batik

Indonesian Cultural Diplomacy Through UNESCO in Winning Batik as Intangible Cultural Heritage (2008-2009) By Verdya Maria Josefine 016201400171 A thesis presented to the Faculty of Humanities, International Relation Study Program President University In partial Fulfillment of the requirement for Bachelor’s Degree in International Relation Specialized in Diplomacy Studies 2019 THESIS ADVISER RECOMMENDATION LETTER This thesis entitled “Indonesian Cultural Diplomacy Through UNESCO in Winning Batik as Intangible Cultural Heritage (2008- 2009)” is prepared and submitted by Verdya Maria Josefine in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts in International Relations in the Faculty of Humanities has been reviewed and found to the satisfied the requirements for a thesis fit to be examined. I therefore recommend this thesis for Oral Defense. Cikarang, Indonesia, May 10th 2019 ______________________________ Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D _____________________________ Anggara Raharyo, S.IP., MPS i DECLARATION OF ORIGINALITY I declare that this thesis, titled “Indonesia Cultural Diplomacy Through UNESCO in Winning Batik as Intangible Cultural Heritage (2008- 2009)” is, to the best of my knowledge and belief, an original piece of work that has not been submitted, either in whole or in part, to another university to obtain a degree. Cikarang, Indonesia, May 10th 2019 __________________________ Verdya Maria Josefine ii PANEL OF EXAMINER APPROVAL SHEET The Panel of Examiner declare that the thesis entitled titled “Indonesian Cultural Diplomacy Through UNESCO in Winning Batik as Intangible Cultural Heritage (2008-2009)” that was submitted by Verdya Maria Josefine majoring in International Relations from the Faculty of Humanities was assessed and approved to have passed the Oral Examination on (May, 17th 2019). -

International Review of Humanities Studies E-ISSN: 2477-6866, P-ISSN: 2527-9416 Vol

International Review of Humanities Studies www.irhs.ui.ac.id, e-ISSN: 2477-6866, p-ISSN: 2527-9416 Vol. 5, No.1, May 2020 (Special Issue), pp. 275-288 CLASSICAL BATIK TRADITION AND THE RIFA'IYAH WOMEN Adlien Fadlia The Faculty of Arts, Jakarta Institute of Arts, Indonesia [email protected] ABSTRACT This research is a qualitative research using the phenomenological method. The research sample is women – therefore called the Rifa’iyah women – who make batik in Rifa’iyah community in the district of Batang, Central Java. Data collection techniques are applied by conducting interviews and observation guidelines. Data analysis techniques are used by using descriptive analysis. Women in the Rifa’iyah community have a prominent role to play in the productivity of batik. The Rifa’iyah people place batik not only as an economic commodity but also as a place for women in the public sphere, no longer only in the domestic area. The Rifa’iyah batik is not as popular as Pekalongan batik. It is because of the distribution of the Rifai’yah batik is exclusively moving between the Rifai’yah people and the village of Kalipucang Wetan, Batang, Central Java. The tradition of making batik in the Rifa’iyah community is carried out by the Rifa’iyah women who are santriwati1 from the Rifa’iyah Islamic boarding school. Batik with a characteristic motif of the Rifa’iyah can be sustainable until now because of the role of women in regenerating batik skills. Based on the results of the study, the data show that the Rifa’iyah women have a critical role in the development and growth of the Rifa’iyah batik as a form of collective memory that handed down from generation to generation. -

TION Tax Digitalization in Indonesia

CASE STUDY: INDONESIA Tax Digitalization in TION Indonesia: Success Factors A and Pathways Forward OCTOBER 2020 LIZ A X DIGIT A T TAX TAX DIGITALIZATION IN INDONESIA Over the past two decades, Indonesia has been working to modernize its tax system through a wide range of digitalization initiatives.1 These efforts have aimed to deliver benefits for both Indonesian taxpayers and for government authorities administering the tax system at all levels. Crucially, this includes increased revenue collection that can be used to help advance the Sustainable Development Goals, supporting Indonesia’s people, prosperity, and environment. Indonesia’s tax digitalization journey has been led by the Directorate General of Taxes (DGT); Indonesia’s national entity responsible for collecting federal taxes. Through its digitalization initiatives, Indonesia’s tax system has taken great strides forward, although not all tax initiatives have been successful. Key achievements are set out immediately below, along with key lessons from Indonesia’s tax digitalization journey that could inform other countries’ reform efforts. Author Of course, as in all countries, there remains much Dr. Jay Rosengard work ahead to ensure the benefits of digitalization Adjunct Lecturer in Public Policy at the Harvard Kennedy School are fully realized. This is particularly the case as Project Leads Indonesia implements its new Core Tax System in the Rodrigo Meija Ricart, Camilo Tellez (Better Than Cash Alliance) and Fabiola Salman, Charlie Habershon (Dalberg) period immediately ahead and continues to explore Cover photo: ©Better Than Cash Alliance / Junarya photography new digitalization measures in the future. This paper sets out pathways forward to help realize the full potential of digitalization, with specific and practical recommendations as summarized below. -

Bagaimana Dampak Diplomasi Publik In

66 BAB IV KESIMPULAN Setelah dilakukan sebuah penelitian, rumusan masalah yang berbunyi: “bagaimana dampak diplomasi publik Indonesia di Rusia melalui festival Indonesia terhadap minat warga Rusia akan batik? (2016-2017)” maka memperoleh jawaban sebagai berikut: dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 diplomasi publik Indonesia di Rusia melalui batik pada Festival Indonesia I dan II berdampak pada minat warga Rusia terhadap batik. Melalui Festival Indonesia baik yang diadakan pada tahun 2016 maupun 2017 warga Rusia menjadi tertarik untuk mencari tahu dan mempelajari tentang batik sehingga pemahaman mereka menjadi lebih luas. Pada awalnya mereka masih termasuk awam dengan batik bahkan dengan Indonesia. Melalui festival tersebut mereka menjadi lebih mengenal Indonesia dan tentunya tentang batik. Pada kesempatan tersebut mereka mendapatkan pemaparan langsung oleh salah satu pebisnis batik aktif Indonesia, yaitu Delyana, pelopor Denaya Batik asal Yogyakarta. Dari tahun 2016 ke 2017 warga Rusia yang minat akan batik jumlahnya bertambah. Bisa diketahui dari jumlah peserta workshop pembuatan batik dan jumlah peminat batik, baik batik kontemporer maupun batik klasik yang diborong habis oleh warga Rusia saat festival berlangsung. 67 Proses diplomasi publik melalui batik yang telah di analisa pada bab 3 sesuai dengan konsep diplomasi multi jalur oleh John McDonald dan Louis Diamond yang melibatkan adanya upaya oleh pemerintah (jalur 1) yang dibantu oleh beberapa jalur yang lain, yaitu pelaku bisnis (jalur 3), warga negara (jalur 4) dan opini publik (jalur 9). Sekaligus sesuai dengan konsep diplomasi publik yang diusung oleh Eytan Gilboa, Sehingga dapat disimpulkan bahwa batik berperan sebagai perekat hubungan antara Indonesia dengan Rusia. Melihat reaksi dan minat warga Rusia terhadap batik maka salah satu kebudayaan asal Indonesia itu memiliki peluang yang besar untuk menjadi semakin populer pada level Internasional.