De Ce Manoir Ho Ulmois

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Flers / Domfront La Vélo Francette: Normandy / Atlantic by Bike

http:www.francevelotourisme.com 07/05/2021 Flers / Domfront La Vélo Francette: Normandy / Atlantic by bike You change cycle track after Flers station. Crossing the outskirts of town, near La Selle-la-Forge, at the place named Fumeçon, a greenway’s compact track takes you down a gentle slope to the Varenne River, which you’ll get close to many times along this stage. The local heritage recalls the area’s mining past as well as its agricultural past. Take it all in on what is a peaceful stretch for cyclists. The route Leaving from Flers station, the route soon takes you on to the greenway, which you join at Fumeçon. This track is smooth and compact and so easy to cycle along. Do take care though when crossing the Départ Arrivée motorised roads along the way. Flers Domfront To join the centre of Domfront town and its tourist office, which stand on a rocky outcrop over 70m above the surrounding countryside, join the signposted La Durée Distance 1 h 30 min 22,74 Km Véloscénie cycle route and dismount if necessary. The way up to the old town is very steep, but the historic centre and the views make the detour worthwhile. Niveau Thématique I begin / Family Old railway, Nature & Tourist Offices small heritage Flers Tourist Office Domfront Tourist Office SNCF Train Services Flers station: on the regional TER line Paris/Granville – Stops at: l’Aigle, Surdon, Argentan, Briouze, Flers www.ter.sncf.com/basse-normandie Buses Line n°25 - Flers > Saint-Bomer-les-Forges > Domfront > Lonlay-l’Abbaye Cap Orne - www.orne.fr/node/1254: +33 (0)2 33 81 61 95. -

Destinataires in Fine Mesdames Et Messieurs Les Maires Des

Destinataires in fine Mesdames et Messieurs les Maires des communes de : Argentan - Aunou le faucon – Avoine – Bailleul – Beauvain – Boischampré - Bouce – Briouze – Brullemail – Carrouges – Chahains – Chanu – Commeaux – Courtomer – Cramenil – Croisilles – Echauffour – Ecouché les vallées - Exmes – Faverolles - Ferrières La Verrerie – Fleure - Fontenai les Louvets - Fontenai sur Orne – Gaprée – Ginai – Godisson – Goulet - Joue du Bois - Joue du Plain - Juvigny sur Orne - La Chaux - La Cochère - La Ferté Macé - La Genevraie - La Lande de Goult - La Lande de Louge - Le Bourg Saint Léonard - Le Champ de la Pierre - Le Grais - Le Menil Ciboult - Le Menil de Briouze - Le Menil Scelleur - Le Menil Vicomte - Le Merlerault - Le Pin Au Haras - Les Authieux du Puits - Les Monts d’Andaine - Les Yveteaux Ligneres – Lignou - Lonlay le Tesson - Louge sur Maire - Magny le Désert - Menil Froger – Moncy- Montsecret-Clairefougère - Montabard – Montgaroult - Montreuil au Houlme - Moulins sur Orne – Necy - Nonant le Pin – Occagnes – Pointel – Ranes – Ri – Ronai – Rouperroux – Sai - Saint Andre de Briouze - Saint Brice sous Ranes - Saint Christophe de Chaulieu - Saint Didier sous Ecouves - Saint Elllier les Bois - Saint Georges d’Annebecq - Saint Germain de Clairefeuille - Saint Germain le Vieux - Saint Hilaire de Briouze - Saint Léonard des Parcs - Saint Martin des Landes - Saint Martin l’Aiguillon - Saint Pierre d’Entremont - Saint Quentin les Chardonnets - Saint Sauveur de Carrouges - Sainte Marguerite de Carrouges - Sainte Marie la Robert - Sainte Opportune -

Cartes Du Bassin

Normandie – Les cartes par bassin d’emploi Bassin d’emploi de Flers Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Bassin d’emploi de Flers : les communes (Population) 4 000 habitants ou plus Entre 3 000 et 3 999 hab. Entre 2 000 et 2 999 hab. Entre 1 000 et 1 999 hab. Moins de 1 000 hab. Insee – RP 2015 Périmètre des agences Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Bassin d’emploi de Flers : les communes (Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois) 1 000 DEFM ou plus Entre 500 et 999 DEFM Entre 250 et 499 DEFM Entre 100 et 249 DEFM Moins de 100 DEFM Pôle emploi STMT – DEFM ABC moyenne 2017 Pôle emploi Normandie – Service Statistiques, Études et Évaluation Agence de Flers : les communes - 1 Population (Insee- Population (Insee- Nom de la commune Nom de la commune RP 2015) RP 2015) Athis-Val-de-Rouvre* 4 295 Giel-Courteilles* 435 Aubusson 426 Le Grais 209 Avrilly 119 Habloville 321 Ba nvou 633 Juvigny-Val-d’Andaine* 2 199 Bazoches-au-Houlme 485 La Lande-de-Lougé 48 La Bazoque 262 La Lande-Patry 1 763 Bellou-en-Houlme 1 110 La Lande-Saint-Siméon 144 Berjou 482 Landigou 422 Briouze 1 542 Landisacq 742 Cahan 179 Lignou 141 Caligny 841 Lonlay-l'Abbaye 1 142 Cea ucé 1 229 Lonlay-le-Tesson 229 Cerisy-Belle-Étoile 730 Lougé-sur-Maire 322 Champcerie 155 Magny-le-Désert 1 433 Champsecret 934 Mantilly 538 Chanu 1 261 Méhoudin 129 La Chapelle-au-Moine 576 Le Ménil-de-Briouze 569 La Chapelle-Biche 527 Le Ménil-Ciboult 136 Rives-d’Andaine* 3 068 Ménil-Gondouin 172 Le Châtellier 420 Ménil-Hermei 203 La Coulonche -

SAI Ligne 20

SAI Ligne 20 SAI Flers - La Ferté Mace - Alencon Fiche horaire Transporteur IR20-01 VTNI - VTNI ORNE Petites vacances Période scolaire Itinéraires IR280099A IR280220R IR280220R IR160120R IR160120R Services 2005 2027 2061 2049 2027 Commune Jours de circulation sauf jours fériés L/M/Me/J/V L/M/Me/J/V L/M/Me/J/V L/M/Me/J/V Me FLERS Gare SNCF 06:55 11:45 16:10 17:15 11:44 Gare scolaire (Champ de Foire) 17:20 Cité scolaire (rue la Géroudière) 17:25 LES MONTS D'ANDAINE LA SAUVAGERE Eglise 07:32 12:20 16:48 17:50 12:21 LES MONTS D'ANDAINE ST MAURICE Le Bourg 07:35 12:25 16:51 17:53 12:24 Beausoleil (D18) 07:38 12:27 16:52 17:55 12:25 LA FERTE MACE LA FERTE Stade (Bld Hamonic) 07:40 12:30 16:54 17:58 12:27 Ancienne gare SNCF 07:41 12:32 17:00 18:00 12:32 Place Neustadt 07:44 12:36 17:05 18:04 12:35 LYCEE/LP DES ANDAINES 07:45 12:40 17:08 18:08 12:37 Centre Leclerc 07:47 12:44 17:12 18:11 12:42 BAGNOLES DE L'ORNE BAGNOLES Office du tourisme 07:54 12:50 17:16 18:15 12:46 Eglise Ste Madeleine 07:58 12:54 17:20 18:19 12:50 RIVES D'ANDAINE COUTERNE La Morinière 08:06 13:02 17:28 18:27 12:58 Le Val Fleuri 08:07 13:09 17:35 18:30 13:01 Mairie 08:10 13:10 17:36 18:31 13:04 MEHOUDIN Bourg 08:13 13:13 17:39 18:36 13:09 ALENCON Arrêt urbain/Chapeau Rouge 09:02 14:02 19:19 13:48 Lycée Alain Bvd Mézeray 09:03 14:05 19:20 13:50 Conseil Départemental 09:06 14:08 Gare Sncf 09:09 14:12 19:23 13:53 Légende : circule Correspondances avec les trains à vérifier auprès de la SNCF SAI Ligne 20 SAI Alencon - La Ferté Mace - Flers Nota Fiche horaire 1 - Non desservi -

Flers Agglo (Re)

C’est fait, notre nouvelle agglomération est née le premier janvier 2017. Mais quelle est son utilité ? > Elle nous rend visibles et donc entendus dans la grande Normandie à cinq départements. En > Elle crée, pour la première fois dans l’histoire de l’Orne, un lien indéfectible entre les deux Mon nom est villes de l’ouest du département : Flers et La Ferté-Macé. savoir + YVES GOASDOUÉ > Elle nous rend plus forts pour protéger l’emploi, fixer notre population, aider nos communes PRÉSIDENT rurales, attirer des médecins… DE FLERS AGGLO > Au jour le jour, elle amène l’eau à votre robinet, elle vide vos poubelles, elle garde vos enfants FLERS AGGLO à la crèche. Elle vous offre le Pass+ pour que, de manière privilégiée, vous puissiez aller vous Je suis votre communauté d’agglomération. détendre à Capfl’O, lire dans nos médiathèques ou encore vous divertir aux spectacles. Quelques chiffres Les services que je vous propose se développent. > Demain, elle assurera votre transport d’Athis à La Ferté-Macé en passant par Briouze et Les Monts-d’Andaine. Elle accélérera la montée en haut débit internet et bien d’autres choses encore. (RE)DÉCOUVREZ-MOI ! Belle vie à Flers Agglo ! 42 612 COMMUNES KM2 Pour (re)découvrir la beauté et les atouts Le bureau de mon territoire en vidéo 54 478 21 971 flashez ce code COMMUNAUTAIRE HABITANTS EMPLOIS Bruno Louise Michèle Polvé Gérard Colin Pierre Salles VICE-PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTE VICE-PRÉSIDENT CONSEILLER CHARGÉ DE CHARGÉE DE LA PETITE CHARGÉ DU TOURISME COMMUNAUTAIRE 78 3 898 L’ASSAINISSEMENT ENFANCE ET DE -

BRIOUZE - Maison Médicale - Offre D’Exercice Pour 1 Médecin Généraliste

BRIOUZE - Maison médicale - Offre d’exercice pour 1 médecin généraliste 12 professionnels de santé L’Espace médecine générale est occupé par le Dr LEMOING et le Dr HAYES, médecins généralistes. Les médecins et professionnels de la maison de santé disposent d’un outil de travail moderne et accessible, à proximité du centre-bourg de la commune Offre d’exercice (MAJ janvier 2019) Les équipements Description de l’activité et de l’accueil Environnement médical et paramédical L’espace médecine générale est composé de Briouze comporte également : 3 cabinets - Ambulancier : 1 - Pharmacie : 1 Chaque cabinet (45 m2) en rez-de-chaussée - Maison de retraite Notre Dame comprend un espace bureau et une salle - Maison de retraite ANAIS d’examen Située à 20 minutes de Flers qui compte : 30 consultations en moyenne par jour Le Centre Hospitalier Jacques Monod (service Visites à domicile et dans les 2 EHPAD de la SMUR-Urgences) commune Un Pôle Femme / enfant (urgences pédiatriques) A temps complet ou temps partiel 2 laboratoires d’analyses médicales Modalité des gardes : 3 à 4 gardes par an (Week-end, Jours fériés de Jour) au point garde Un centre de radiologie, scanner et IRM du Centre Hospitalier de Flers sur appels régulés Un centre d’hémodialyse par le Centre 15 Le CMPR pour les enfants et les Adolescents la Secrétariat médical délocalisé Clairière Chaque cabinet dispose d’une salle Le CAMSPP et les services de la PMI d’attente séparée Des spécialistes (Cardiologue – Urologue – Mise en commun des remplaçants Dermatologue – Pneumologue -

Rankings Municipality of Le Ménil- De-Briouze

9/28/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / NORMANDIE / Province of ORNE / Le Ménil-de-Briouze Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Alençon Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin L'Aigle AdminstatAlmenêches logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH L'Hôme- Appenai- FRANCIA Chamondot sous-Bellême L'Orée- Argentan d'Écouves Athis-Val de La Bazoque Rouvre La Bellière Aube La Chapelle- Aubry- au-Moine le-Panthou La Aubusson Chapelle-Biche Auguaise La Chapelle- Aunay-les-Bois Montligeon Aunou- La Chapelle- le-Faucon près-Sées Aunou-sur-Orne La Avernes-Saint- Chapelle-Souëf Gourgon La Avoine Chapelle-Viel Avrilly La Chaux Bagnoles de La Coulonche l'Orne La Ferrière- Normandie au-Doyen Bailleul La Ferrière- Banvou aux-Étangs Barville La Ferrière- Bazoches- Béchet au-Houlme La Ferrière- Bazoches- Bochard sur-Hoëne La Ferté Macé Beaufai La Ferté- Beaulieu en-Ouche Beauvain La Fresnaie-Fayel Belfonds La Genevraie Belforêt- en-Perche La Gonfrière Bellavilliers La Lande- de-Goult Bellême La Lande- Bellou- de-Lougé en-Houlme La Lande-Patry Bellou- La Lande-Saint- Powered by Page 3 le-Trichard Siméon L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Berd'huis La Madeleine- Adminstat logo Bouvet DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Berjou FRANCIA La Mesnière -

RENCONTRES ET DÉCOUVERTES Le Temps D’Un Été ! P

Le journal d’information de Flers Agglo #16 Juillet/Août/Septembre 2020 RENCONTRES ET DÉCOUVERTES le temps d’un été ! p. 2 à 24 SOMMAIRE BERJOU UN ÉTÉ DE SPECTACLES ET DE CONCERTS • p. 5 Les Rendez-vous de l'été à Flers • p. 6 Flers luisants UN ÉTÉ AU MUSÉE • p. 7 Où sont les femmes ? au musée de Flers • p. 7 La Libération de Berjou FLERS UN ÉTÉ AU FOURNIL • p. 8 De la terre au fournil à Dompierre • p. 9 La Galette du Ménil au Ménil-de-Briouze DOMPIERRE TERRITOIRE VERT TERRITOIRE RANDO • p. 12-15 De Saint-Philbert au Châtellier, la Vélo Francette en fil rouge pour randonner. C’est tout un territoire qui propose une très large offre d’itinéraires de randonnée ou de simple promenade à pied (58 itinéraires pour 700 km), à vélo (38 circuits), mais aussi à cheval. Magazine publié par Flers Agglo - 41, rue de la Boule - CS 149 - 61103 Flers Cedex - Service communication : Direction Attractivité du Territoire - Tél. 02 33 98 19 76 - Courriel : [email protected] • Directeur de la publication : Yves Goasdoué • Rédaction - Photos : Patrice Lebossé, Blandine Bienfait, Hermann Müller • Crédit photos : Service communication Flers Agglo sauf mention contraire • Création de la maquette : Epiceum • Mise en page/Impression : Imprimerie Mouturat - Flers - Tél. 02 33 62 25 15 - Courriel : [email protected] • Dépôt légal : juillet 2020 • ISNN 2552-0938 • Tirage : 30 300 exemplaires • Reproduction, même partielle, interdite • Imprimé avec des encres végétales sur papiers issus de forêts gérées durablement. 2 JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2020 • No 16 • Le Fil Magazine UN ÉTÉ D’ARTISANAT • p. -

Recueil Des Actes Administratifs

Recueil des Actes administratifs Commission permanente Séance du 25 septembre 2020 N°s 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/ 18/19/20/21/62/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/63/32/33/34/ 35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/64/46/47/48/49/50/51/52/ 53/54/55/56/57/58/59/60/61 Jeudi 1er octobre 2020 N° 473 TABLE DES MATIERES Délibérations de la Commission permanente du 25 septembre 2020 N° de Page TITRE dossier écran REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS DEPARTEMENTAL DE 1 PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP) POUR 2020 6 2 AIDES A L'ENVIRONNEMENT 6 SUBVENTION A L'INVESTISSEMENT POUR L'EHPAD DES ANDAINES A LA 3 CHAPELLE D'ANDAINE 7 INDEMNISATION DES ETUDIANTS EN MEDECINE GENERALE QUI 4 EFFECTUENT LEUR STAGE DANS L'ORNE 8 5 AIDES AU TOURISME 9 6 PLAN NUMERIQUE ORNAIS - SUBVENTION INTERNET 9 7 MANIFESTATIONS EQUESTRES 2020 9 EQUIPEMENTS FINANCES SUR LE FONDS COMMUN DES SERVICES 8 D'HEBERGEMENT 9 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 2017-2021 - 9 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT 10 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 2017-2021 - 10 SUBVENTIONS POUR LA REALISATION D'APPELS A PROJETS 12 SUBVENTIONS AU TITRE DES JUMELAGES CULTURELS ET ARTISTIQUES 11 DANS LES COLLEGES 13 FDAC 2020-2021 - EXPOSITIONS "UN LIEU DES OEUVRES" - CONVENTIONS 12 DE PARTENARIAT 14 SAISON JEUNE PUBLIC 2019-2020 - AVENANTS AUX CONVENTIONS DE 13 PARTENARIAT 14 SAISON JEUNE PUBLIC 2019-2020 AVENANT A LA CONVENTION DE 14 PARTENARIAT COMMUNE DE DOMFRONT-EN-POIRAIE ET CDC ANDAINE- 14 PASSAIS AVENANTS AUX CONVENTIONS DE -

Liste Des SPANC Télécharger

Mise à jour : avril 2021 Liste des SPANC dans l’Orne /avril 2021 Page 1 Sommaire CdC des Pays de l’Aigle ___________________________________________ 3 Communauté Urbaine d’Alençon __________________________________ 4 CdC Andaine-Passais_____________________________________________ 5 CdC Argentan Intercom __________________________________________ 6 CdC des Collines du Perche Normand _______________________________ 7 CdC des Vallées d’Auge et du Merlerault ____________________________ 8 CdC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien ________________________ 9 Comm. d’Agglomération Flers Agglo _______________________________ 10 CdC des Hauts du Perche ________________________________________ 11 CdC du Pays de Mortagne-au-Perche ______________________________ 12 CdC Cœur du Perche ____________________________________________ 13 CdC des Sources de l’Orne _______________________________________ 14 CdC Domfront Tinchebray Interco _________________________________ 15 CdC du Val d’Orne ______________________________________________ 16 CdC de la Vallée de la Haute Sarthe _______________________________ 17 CdC Maine Saosnois (Sarthe) _____________________________________ 18 Liste des SPANC dans l’Orne /avril 2021 Page 2 1 CdC des Pays de l’Aigle Référente : Mme BRUNELET Prestataire : EF Etudes. Adresse : SPANC des Pays de l’Aigle Pôle administratif 5, Place du Parc 61300 L’AIGLE Mail = [email protected] @ : http://www.paysdelaigle.com/vivre/assainissement/assainissement-non-collectif : 02 33 84 50 40 Étude de filière obligatoire = OUI -

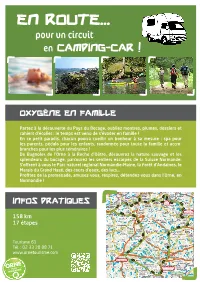

En Route... © D.Commenchal © E

En route... © D.Commenchal © E. Labadille © Fotolia © Fotolia OXYGÈNE EN FAMILLE Partez à la découverte du Pays du Bocage, oubliez montres, plumes, dossiers et cahiers d’écolier : le temps est venu de s’évader en famille ! En ce petit paradis, chacun pourra cueillir un bonheur à sa mesure : spa pour les parents, pédalo pour les enfants, randonnée pour toute la famille et accro- branches pour les plus téméraires ! De Bagnoles de l’Orne à la Roche d’Oëtre, découvrez la nature sauvage et les splendeurs du bocage, parcourez les sentiers escarpés de la Suisse Normande. S’offrent à vous le Parc naturel régional Normandie-Maine, la Forêt d’Andaines, le Marais du Grand Hazé, des cours d’eaux, des lacs... Profitez de la promenade, amusez-vous, respirez, détendez-vous dans l’Orne, en Normandie ! 2 6 6 D 5 2 5 D E 6 D 6 O N 3 D 1 R D D 511 ea Pont- oir u d'Ouilly Condé-en- N Valdallière D 512 Cahan Normandie Ménil-Hubert- Fourneaux- (Vassy) D51 Rapilly D 512 (Condé-sur- 1 1 sur-Orne 1 le-Val D D 5 Berjou 5 Noireau) D 2 5 7 0 5 1 D Saint-Pierre- 9 0 D 5 6 1 Saint-Philbert- du-Regard D Ménil-Vin D 511 Moncy D 43 sur-Orne Sainte-Honorine- Ségrie- Montilly-sur- D 329 O la-Chardonne Fontaine RN Saint-Pierre- E Ménil-Hermei D 911 Noireau D 962 d'Entremont D 20 D 25 La D 301 Bazoches- Montsecret- D 18 Caligny La Lande- D 224 D 239 D 806 2 Saint-Siméon RocheBréel au-Houlme Clairefougère 6 D INFOS pratiques 9 d’Oëtre Athis-Val 15 La Forêt- D Saint-Quentin-les- D 257 D 909 de Rouvre Taillebois Notre-Dame- Auvray Champcerie Chardonnets D 911 Cerisy- La Bazoque -

Routes Touristiques De L’Orne

Routes touristiques de l’Orne © Tourisme 61 © E. Labadille © D.Commenchal © Fotolia Circuit de la Suisse Normande Orne Ne peut être vendu Son nom est déjà une invitation au voyage ! Sites pittoresques, paysages au relief accidenté et verdoyant, gorges sinueuses sculptées par l’Orne et ses mystérieux petits affluents, vallées encaissées, eaux vives, escarpements rocheux, landes rases, bocage aux haies vives ou aux murets de pierre, ferme de schistes, de grès ou de granit... Infos pratiques D 54 E N D 1 OR D 511 D 562 Circuit de 120 km Noireau Pont-d'Ouilly Cahan Condé-sur- Ménil-Hubert- Noireau sur-Orne Les Offices de Tourisme : Berjou Ménil-Vin St-Pierre- D 15 St-Philbert- D 911 du-Regard Ste-Honorine- D 43 sur-Orne la-Chardonne D 25 Ségrie- D 21 Montilly-sur- Fontaine Ménil-Hermei Noireau • Flers (Tél. : 02 33 65 06 75) Caligny Athis-de- La Lande- Bréel oireau St-Siméon N l'Orne D 43 La Forêt- • Saint-Philbert sur Orne (Tél. : 02 31 59 13 13) Cerisy- D 15 Auvray Notre-Dame- Rabodanges Belle-Étoile e r è D 25 du-Rocher D 21 La Bazoque V Taillebois • Putanges-Pont-Ecrepin (Tél. : 02 33 35 86 57) Aubusson St-Aubert- D 909 D 18 Ste-Croix-sur- Ronfeugerai sur-Orne Ste-Honorine- Orne St-Georges-des- La D 257 la-Guillaume Les La Lande- Groseillers Carneille Rotours Patry D 15 D 924 Putanges-Pont- Landisacq Les Écrepin D 43 Chênedouit Landigou Tourailles D 21 Tourisme 61 Flers Ménil- St-Paul Durcet Craménil Gondouin D 781 La Selle-la-Forge Ste-Opportune Rou v St-André- La Fresnaye- Tél.