L'homme, 215-216

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ho Li Day Se Asons and Va Ca Tions Fei Er Tag Und Be Triebs Fe Rien BEAR FAMILY Will Be on Christmas Ho Li Days from Vom 23

Ho li day se asons and va ca tions Fei er tag und Be triebs fe rien BEAR FAMILY will be on Christmas ho li days from Vom 23. De zem ber bis zum 12. Ja nuar macht De cem ber 23rd to Ja nuary 12th. During that peri od BEAR FAMILY Weihnach tsfe rien. Bestel len Sie in die ser plea se send written orders only. The staff will be back Zeit bitte nur schriftlich. Ab dem 12. Janu ar 2004 sind ser ving you du ring our re gu lar bu si ness hours on Mon- wir wie der für Sie da. Bei die ser Ge le gen heit be dan ken day 12th, 2004. We would like to thank all our custo - wir uns für die gute Zusam menar beit im ver gange nen mers for their co-opera ti on in 2003. It has been a Jahr. plea su re wor king with you. BEAR FAMILY is wis hing you a Wir wünschen Ihnen ein fro hes Weih nachts- Merry Christmas and a Happy New Year. fest und ein glüc kliches neu es Jahr. COUNTRY...............................2 BEAT, 60s/70s.........................66 AMERICANA/ROOTS/ALT. ........................19 SURF ........................................73 OUTLAWS/SINGER-SONGWRITER ..................22 REVIVAL/NEO ROCKABILLY .......................75 WESTERN .....................................27 BRITISH R&R ...................................80 C&W SOUNDTRACKS............................28 INSTRUMENTAL R&R/BEAT ........................80 C&W SPECIAL COLLECTIONS ......................28 COUNTRY AUSTRALIA/NEW ZEALAND ...............29 POP ......................................82 COUNTRY DEUTSCHLAND/EUROPE .................30 POP INSTRUMENTAL ............................90 -

Édith Piaf (1915-1963)

1/26 Data Édith Piaf (1915-1963) Pays : France Langue : Français Sexe : Féminin Naissance : Paris, 19-12-1915 Mort : Paris, 10-10-1963 Note : Auteur, compositrice et interprète (chanteuse) de chansons françaises Autre forme du nom : Édith Giovanna Gassion (1915-1963) ISNI : ISNI 0000 0001 2136 707X (Informations sur l'ISNI) Information (catalogue BnF archives et manuscrits) : Édith Piaf (1915-1963), chanteuse, parolière, compositrice. Édith Giovanna Gassion, fille et petite- fille de saltimbanques, suit très jeune son père au gré de ses pérégrinations d'artiste contorsionniste. Puis elle tente sa chance de son côté comme chanteuse, enchaînant les petits contrats. Sa carrière est lancée par Louis Leplée, le patron du cabaret Le Gerny's qui l'embauche en 1935 et la surnomme la "môme Piaf". C'est ensuite Raymond Asso qui la prend sous sa protection et lui donne son nom de scène définitif, Édith Piaf. Elle enregistre ses premiers disques, les portes des salles de spectacles parisiennes prestigieuses s'ouvrent (Bobino, l'ABC). C'est le début d'un succès mondial, non démenti jusqu'à sa mort. Interprète faisant partie du courant de la chanson dite réaliste, elle a enregistré au cours de sa carrière 350 chansons, dont 80 écrites par elle. Elle a également écrit des chansons pour d'autres artistes, et joué au théâtre et au cinéma. data.bnf.fr 2/26 Data Édith Piaf (1915-1963) : œuvres (1 477 ressources dans data.bnf.fr) Œuvres musicales (1 427) "Sans un homme" "La voix humaine. FP 171" (1961) (1958) de Marguerite Monnot de Francis Poulenc avec Édith -

Musical Soundies Soundies Were Made for Movie Juke Boxes in the 1940S and Feature Major Recording Stars of the Era

Musical Soundies Soundies were made for movie juke boxes in the 1940s and feature major recording stars of the era. Each runs about 3 minutes. Each Soundie was registered in the year it was made, but none were renewed with the Library of Congress 28 years later. Artist!Musical Number!Date Del Casino!Surrender!1946 Three Suns with Artie Dunn!Beyond the Blue Horizon!1944 Emil Coleman with June Barton!Gotta Be This or That!1945 Six Hits and a Miss!Sweet Sue, Just You!1941 Harry Cool!Stardust!1945 Yvonne De Carlo w. Spike Jones!Lamp of Memory!1942 Ray Bloch with Carolyn Marsh!I Can’t Give You Anything but Love!1941 Seven Sarongs!Heaven Help a Sailor!1941 Zarek and Zarina!Male Order!1941 3 Car Hops!At Your Service!1941 Juvenile Jubilee w. Merle Pitt!I Don’t Want to Walk Without You!1942 Thelma White!Hollywood Boogie!1946 Andy Iona Orchestra!Tropical Swingaroo!1941 Johnny Long and Orchestra!Maria Elena!1943 Johnny Long!In a Shanty in Old Shanty Town!1943 Johnny Long!Boogie Man!1943 Johnny Long!It Must Be Jelly!1946 Varios and Vida (dancers)!Begin the Beguine!1943 Larry Clinton!Semper Fidelis!1943 Billy MacDonald & Highlanders!Playmates!1944 Jimmy Dorsey!Bar Babble!1943 Jimmy Dorsey w. Helen O’Connell!Man That’s Groovy!1943 Jimmy Dorsey!La Rosita!1943 Gene Krupa w. Anita O’Day!Let Me Off Uptown!1942 Gene Krupa w. Anita O’Day!Thanks for the Boogie Ride!1942 Al Donahue w. Ellen Connor!Jumpin’ at the Juke Box!1943 Al Donahue!Anvil Chorus!1943 Will Bradley!Boardwalk Boogie!1941 Will Bradley!Barnyard Bounce!1941 Charlie Spivak!Hop, Skip and Jump!1942 Nat King Cole!Frim Fram Sauce!1945 Nat King Cole!Calypso Girl! Nat King Cole w. -

5. Édith Piaf – Une Artiste Unique En Son Genre

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit La chanson française – La présentation des textes chez Édith Piaf Verfasserin Patrizia Kaufmann angestrebter akademischer Titel Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, im Januar 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 236 346 Studienrichtung lt. Studienblatt: Romanistik Französisch Diplom Betreuer: o. Univ. Prof. Dr. Georg Kremnitz Regardez cette petite personne dont les mains sont celles du lézard des ruines. Regardez son front de Bonaparte, ses yeux d'aveugle qui vient de retrouver la vue. Comment chantera-t- elle ? Comment s'exprimera-t-elle ? Comment sortira-t-elle de sa poitrine étroite les grandes plaintes de la nuit ? Et voici qu'elle chante, ou plutôt qu'à la mode du rossignol d'avril elle essaye son chant d'amour. Jean Cocteau Remerciements Un merci géant à mon père et à sa belle femme qui sont ma seule famille et qui m’ont aidée pendant la période où j’étais au chômage et où j’avais des soucis d’argent ou quand j’étais malade et j’avais la migraine et où j’avais besoin de quelque chose. Avec eux je pouvais faire des excursions sur les montagnes, me distraire et pouvais reprendre de nouvelles forces. Tous les deux ont vu le progrès que j’ai fait pendant mes études et ont partagé les échecs et heureusement aussi les succès avec moi. Ils me connaissent et m’aiment en tant que personne et m’ont accompagnée pendant mon chemin. En même temps un merci à mes deux chattes qui ont ressenti comme des amies le stress avant les examens. C’était drôle d’avoir une chatte assise sur mes genoux et un livre dans la main. -

Soundies Research

Soundies Disc 1 Golden Oldies Opening & © notice Listed in the order they appear on the disc: Del Casino Surrender 1946 Three Suns with Artie Dunn Beyond the Blue Horizon 1944 Emil Coleman with June Barton Gotta Be This or That 1945 Six Hits and a Miss Sweet Sue, Just You 1941 Harry Cool Stardust 1945 Yvonne De Carlo with Spike Jones band Lamp of Memory 1942 Ray Bloch with Carolyn Marsh I Can’t Give You Anything But Love Baby 1941 Seven Sarongs Heaven Help a Sailor 1941 Zarek and Zarina Male Order 1941 3 Car Hops At Your Service 1941 Juvenile Jubilee with Merle Pitt I Don’t Want to Walk W/out You 1942 Thelma White Hollywood Boogie 1946 Andy Iona Orchestra Tropical Swingaroo 1941 Johnny Long and Orchestra Maria Elena 1943 Varios and Vida (dancers) Begin the Beguine 1943 Larry Clinton Semper Fidelis 1943 Johnny Long In a Shanty In Old Shanty Town 1943 Billy MacDonald & His Highlanders Playmates 1944 Jimmy Dorsey Bar Babble 1943 Jimmy Dorsey with Helen O’Connell Man That’s Groovy 1943 Jimmy Dorsey La Rosita 1943 Gene Krupa with Anita O’Day Let Me Off Uptown 1942 Gene Krupa with Anita O’Day Thanks for the Boogie Ride 1942 Al Donahue with Ellen Connor Java Jive 1943 Al Donahue with Phil Brito Lonesome Road 1943 Victor Young Hold That Tiger 1940 Al Donahue Anvil Chorus 1943 Al Donahue with Ellen Connor Jumpin’ at the Juke Box 1943 Will Bradley Boardwalk Boogie 1941 Will Bradley Barnyard Bounce 1941 Johnny Long Boogie Man 1943 Charlie Spivak Hop, Skip and Jump 1942 Johnny Long It Must Be Jelly 1946 Nat King Cole Frim Fram Sauce 1945 Nat King Cole Calypso Girl (?) Mills Brothers Cielito Lindo 1944 Cab Calloway Minnie the Moocher 1942 Soundies Disc 2 All of these are Soundies except the Artie Shaw number from Second Chorus. -

General Education Course Information Sheet FILM TV 98TA Youth Culture

Film TV 98T General Education Course Information Sheet Please submit this sheet for each proposed course Department & Course Number Course Title Indicate if Seminar and/or Writing II course 1 Check the recommended GE foundation area(s) and subgroups(s) for this course Foundations of the Arts and Humanities ñ Literary and Cultural Analysis ñ Philosophic and Linguistic Analysis ñ Visual and Performance Arts Analysis and Practice Foundations of Society and Culture ñ Historical Analysis ñ Social Analysis Foundations of Scientific Inquiry (IMPORTAN: If you are only proposing this course for FSI, please complete the updated FSI information sheet. If you are proposing for FSI and another foundation, complete both information sheets) ñ Physical Science With Laboratory or Demonstration Component must be 5 units (or more) ñ Life Science With Laboratory or Demonstration Component must be 5 units (or more) 2. Briefly describe the rationale for assignment to foundation area(s) and subgroup(s) chosen. 3. "List faculty member(s) who will serve as instructor (give academic rank): Do you intend to use graduate student instructors (TAs) in this course? Yes No If yes, please indicate the number of TAs Page 1 of 18 Page 1 of 3 Film TV 98T 4. Indicate when do you anticipate teaching this course over the next three years: 2018-19 Fall Winter Spring Enrollment Enrollment Enrollment 2019-20 Fall Winter Spring Enrollment Enrollment Enrollment 2020-21 Fall Winter Spring Enrollment Enrollment Enrollment 5. GE Course Units Is this an existing course that has been modified for inclusion in the new GE? Yes No If yes, provide a brief explanation of what has changed: Present Number of Units: Proposed Number of Units: 6. -

Storyville Films 60003

Part 2 of a survey: Content of all Storyville Films DVD series Storyville Films 60003. “Harlem Roots, Vol. 1” - The Big Bands. Duke Ellington Orch. I Got It Bad And That Ain’t Good (2:54)/Bli Blip (2:50)/Flamingo (3:01)/Hot Chocolate (Cottontail) (3:06)/Jam Session (C Jam Blues) (2:50). Cab Calloway Orch.: Foo A Little Ballyhoo (2:48)/Walkin’ With My Honey (2:35)/Blow Top Blues (2:36)/I Was There When You Left Me (2:43)/We The Cats Shall Hep Ya (2:36)/Blues In The Night (3:12)/The Skunk Song (2:59)/Minnie The Moocher (3:01)/Virginia, Georgia And Caroline (2:57). Count Basie Orch.: Take Me Back Baby (2:39)/Air Mail Special (2:51). Lucky Millinder Orch.: Hello Bill (2:56)/I Want A Big Fat Mama (3:01)/Four Or Five Times (2:33)/Shout Sister, Shout 2:40). All are Soundies. DVD produced in 2004. TT: 0.57. Storyville Films 60013. “Harlem Roots, Vol. 2” - The Headliners. Fats Waller Rhythm: Honeysuckle Rose (2:52)/Your Feet’s Too Big /Ain’t Misbehavin’ (2:59)/The Joint Is Jumpin’ (2:46). Louis Armstrong Orch.: When It’s Sleepy Time Down South (3:07)/Shine (2:52)/I’ll Be Glad When You’re Dead You Rascal You (2:45)/Swinging On Nothing (2:53). Louis Jordan Tympany Five: Five Guys Named Mo (2:44)/Honey Chile (2:41)/GI Jive (2:36)/If You Can‘t Smile And Say Yes (2:45)/Fuzzy Wuzzy (2:49)/Tillie (2:26)/Caldonia (2:50)/Buzz Me (2:48)/Down, Down, Down (3:01)/Jumpin’ At The Jubilee (2:34). -

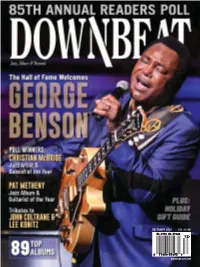

Downbeat.Com December 2020 U.K. £6.99

DECEMBER 2020 U.K. £6.99 DOWNBEAT.COM DECEMBER 2020 VOLUME 87 / NUMBER 12 President Kevin Maher Publisher Frank Alkyer Editor Bobby Reed Reviews Editor Dave Cantor Contributing Editor Ed Enright Creative Director ŽanetaÎuntová Design Assistant Will Dutton Assistant to the Publisher Sue Mahal Bookkeeper Evelyn Oakes ADVERTISING SALES Record Companies & Schools Jennifer Ruban-Gentile Vice President of Sales 630-359-9345 [email protected] Musical Instruments & East Coast Schools Ritche Deraney Vice President of Sales 201-445-6260 [email protected] Advertising Sales Associate Grace Blackford 630-359-9358 [email protected] OFFICES 102 N. Haven Road, Elmhurst, IL 60126–2970 630-941-2030 / Fax: 630-941-3210 http://downbeat.com [email protected] CUSTOMER SERVICE 877-904-5299 / [email protected] CONTRIBUTORS Senior Contributors: Michael Bourne, Aaron Cohen, Howard Mandel, John McDonough Atlanta: Jon Ross; Boston: Fred Bouchard, Frank-John Hadley; Chicago: Alain Drouot, Michael Jackson, Jeff Johnson, Peter Margasak, Bill Meyer, Paul Natkin, Howard Reich; Indiana: Mark Sheldon; Los Angeles: Earl Gibson, Andy Hermann, Sean J. O’Connell, Chris Walker, Josef Woodard, Scott Yanow; Michigan: John Ephland; Minneapolis: Andrea Canter; Nashville: Bob Doerschuk; New Orleans: Erika Goldring, Jennifer Odell; New York: Herb Boyd, Bill Douthart, Philip Freeman, Stephanie Jones, Matthew Kassel, Jimmy Katz, Suzanne Lorge, Phillip Lutz, Jim Macnie, Ken Micallef, Bill Milkowski, Allen Morrison, Dan Ouellette, Ted Panken, Tom Staudter, Jack Vartoogian; Philadelphia: Shaun Brady; Portland: Robert Ham; San Francisco: Yoshi Kato, Denise Sullivan; Seattle: Paul de Barros; Washington, D.C.: Willard Jenkins, John Murph, Michael Wilderman; Canada: J.D. Considine, James Hale; France: Jean Szlamowicz; Germany: Hyou Vielz; Great Britain: Andrew Jones; Portugal: José Duarte; Romania: Virgil Mihaiu; Russia: Cyril Moshkow. -

French Musical Broadcasting in 1939 Through a Comparison Between Radio-Paris and Radio-Cité Christophe Bennet

French Musical Broadcasting in 1939 through a Comparison between Radio-Paris and Radio-Cité Christophe Bennet To cite this version: Christophe Bennet. French Musical Broadcasting in 1939 through a Comparison between Radio-Paris and Radio-Cité. 2015. hal-01146878 HAL Id: hal-01146878 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01146878 Submitted on 6 May 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. French Musical Broadcasting in 1939 – PLM – Christophe Bennet – May 2014 FRENCH MUSICAL BROADCASTING IN 1939 THROUGH A COMPARISON BETWEEN RADIO-PARIS AND RADIO-CITÉ by Christophe BENNET THE year 1939 leads us to conclude the annual panorama of the French musical broadcasting of the thirties, a panorama organized through the prism of two big stations of the public and private networks. We have seen that in 1938, while the influence of the Government was weighing even more on the public stations (without any improvement of the programs), the commercial stations, strengthened by several years of experience, were adapting their program schedules in accordance with the success of their new formulas. By responding to the expectations of their audience, those stations continue their action in 1939. -

In Connection with Music, the Term 'Video' Or 'Music Video' Is Used

Alf Björnberg, “video” The New Grove Dictionary of Opera, OUP, 2007. In connection with music, the term ‘video’ or ‘music video’ is used primarily to refer to a form of short film, whose soundtrack exclusively or predominantly consists of a popular song, and which is intended for television presentation with the purpose of promoting a recording of the song. Since the beginning of the 1980s, music video has been a regular component in the marketing procedures of popular music. Notwithstanding the designation, music videos or ‘video clips’ are often produced using traditional celluloid film technology and transformed to electronic media in the post-production process. 1. History. The predecessors of music video in its modern form can be traced back to the experiments on the synchronization of film with recorded sound made since the earliest days of film. These experiments also included forms governed by the primary formal determinant serving to distinguish music video from film music: the use of the film medium for visual illustration of songs as opposed to the film music practice of providing music to accompany visual narration. Thus in the 1910s and 1920s silent ‘song-plug’ films were produced, intended for presentation accompanied by live performances of the songs that the films illustrated. Animated films with musical soundtracks were produced by the German Oskar von Fischinger from 1921 onwards, and this technique was popularized in Disney's series of Silly Symphonies short films (from 1929) and the full-length Fantasia (1940). In the 1930s and 40s a great number of musical short films were produced, each featuring one or two songs by a popular artist and intended as preludes to the main feature film in cinemas. -

SHSU Video Archive Basic Inventory List Department of Library Science

SHSU Video Archive Basic Inventory List Department of Library Science A & E: The Songmakers Collection, Volume One – Hitmakers: The Teens Who Stole Pop Music. c2001. A & E: The Songmakers Collection, Volume One – Dionne Warwick: Don’t Make Me Over. c2001. A & E: The Songmakers Collection, Volume Two – Bobby Darin. c2001. A & E: The Songmakers Collection, Volume Two – [1] Leiber & Stoller; [2] Burt Bacharach. c2001. A & E Top 10. Show #109 – Fads, with commercial blacks. Broadcast 11/18/99. (Weller Grossman Productions) A & E, USA, Channel 13-Houston Segments. Sally Cruikshank cartoon, Jukeboxes, Popular Culture Collection – Jesse Jones Library Abbott & Costello In Hollywood. c1945. ABC News Nightline: John Lennon Murdered; Tuesday, December 9, 1980. (MPI Home Video) ABC News Nightline: Porn Rock; September 14, 1985. Interview with Frank Zappa and Donny Osmond. Abe Lincoln In Illinois. 1939. Raymond Massey, Gene Lockhart, Ruth Gordon. John Ford, director. (Nostalgia Merchant) The Abominable Dr. Phibes. 1971. Vincent Price, Joseph Cotton. Above The Rim. 1994. Duane Martin, Tupac Shakur, Leon. (New Line) Abraham Lincoln. 1930. Walter Huston, Una Merkel. D.W. Griffith, director. (KVC Entertaiment) Absolute Power. 1996. Clint Eastwood, Gene Hackman, Laura Linney. (Castle Rock Entertainment) The Abyss, Part 1 [Wide Screen Edition]. 1989. Ed Harris. (20th Century Fox) The Abyss, Part 2 [Wide Screen Edition]. 1989. Ed Harris. (20th Century Fox) The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: [1] documentary; [2] scripts. The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: scripts; special materials. The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: special features – I. The Abyss. 1989. (20th Century Fox) Includes: special features – II. Academy Award Winners: Animated Short Films. -

Absence and Presence: Top of the Pops and the Demand for Music Videos in the 1960S

Absence and Presence: Top of the Pops and the demand for music videos in the 1960s Justin Smith De Montfort University Abstract Whilst there is a surprising critical consensus underpinning the myth that British music video began in the mid-1970s with Queen’s video for ‘Bohemian Rhapsody’, few scholars have pursued Mundy’s (1999) lead in locating its origins a decade earlier. Although the relationship between film and the popular song has a much longer history, this article seeks to establish that the international success of British beat groups in the first half of the 1960s encouraged television broadcasters to target the youth audience with new shows that presented their idols performing their latest hits (which normally meant miming to recorded playback). In the UK, from 1964, the BBC’s Top of the Pops created an enduring format specifically harnessed to popular music chart rankings. The argument follows that this format created a demand for the top British artists’ regular studio presence which their busy touring schedules could seldom accommodate; American artists achieving British pop chart success rarely appeared on the show in person. This frequent absence then, coupled with the desire by broadcasters elsewhere in Europe and America to present popular British acts, created a demand for pre-recorded or filmed inserts to be produced and shown in lieu of artists’ appearance. Drawing on records held at the BBC’s Written Archives and elsewhere, and interviews with a number of 1960s music video directors, this article evidences TV’s demand-driver and illustrates how the ‘pop promo’, in the hands of some, became a creative enterprise which exceeded television’s requirement to cover for an artist’s studio absence.