La Vie Musicale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 94, 1974-1975

BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA Founded in 1881 by HENRY LEE HIGGINSON SEIJI OZAWA Music Director COLIN DAVIS Principal Guest Conductor NINETY- FOURTH SEASON 1974-1975 THE TRUSTEES OF THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA INC. TALCOTT M. BANKS President PHILIP K.ALLEN SIDNEY STONEMAN JOHN L. THORNDIKE Vice-President Vice-President Treasurer VERNON R. ALDEN ARCHIE C. EPPS III JOHN T. NOONAN ALLEN G. BARRY MRS HARRIS FAHNESTOCK MRS JAMES H. PERKINS MRS JOHN M. BRADLEY HAROLD D. HODGKINSON IRVING W. RABB RICHARD P. CHAPMAN E.MORTON JENNINGS JR PAULC. REARDON ABRAM T. COLLIER EDWARD M. KENNEDY MRS GEORGE LEE SARGENT NELSON J. DARLING JR EDWARD G. MURRAY JOHN HOYT STOOKEY TRUSTEES EMERITUS FRANCIS W. HATCH PALFREY PERKINS HENRY A. LAUGHLIN ADMINISTRATION OF THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA THOMAS D. PERRY JR THOMAS W. MORRIS Executive Director Manager PAUL BRONSTEIN JOHN H. CURTIS MARY H. SMITH Business Manager Public Relations Director Assistant to the Manager FORRESTER C. SMITH DANIEL R. GUSTIN RICHARD C. WHITE Development Director Administrator of Assistant to Educational Affairs the Manager DONALD W. MACKENZIE JAMES F. KILEY Operations Manager, Operations Manager, Symphony Hall Tanglewood ELEANOR R. JONES Program Editor Copyright © 1974 by Boston Symphony Orchestra Inc. December SYMPHONY HALL BOSTON MASSACHUSETTS J 6 e 2 2 Meet Him In a Cloud of Chiffon Li Surely, he'll appreciate this graceful flow of gray / chiffon. Sc'oop necked and softly tiered skirted. • Ready to rise to an occasion. From our outstanding /Collection of long and short evening looks, ay or navy polyester chiffon. Misses sizes. $100 isses Dresses, in Boston and in Chestnut Hill Boston, Chestnut Hill, South \Shore, Northshore, Burlington, Wellesley BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA SEIJI OZAWA Music Director COLIN DAVIS Principal Guest Conductor NINETY-FOURTH SEASON 1974-1975 THE BOARD OF OVERSEERS OF THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA INC. -

NEWSLETTER of the American Handel Society

NEWSLETTER of The American Handel Society Volume XVIII, Number 3 December 2003 HOUSTON GRAND OPERA’S GIULIO CESARE Giulio Cesare is one of Handel’s most justly celebrated operas. First performed in 1724, it was revived several times during the composer’s lifetime. Donald Burrows, in his Master Musicians biography of Handel selects the opera for detailed analysis, citing among its strengths, "a fast-moving plot, full of incident, and some of Handel’s best arias, as well as scenes that are spectacular from both musical and dramatic standpoints."1 During the twentieth century the opera was revived fairly regularly, though it often fell victim to the well-intentioned surgery of producers, directors and conductors. Music History teachers of a certain vintage can remember the Norton Anthology of Western Music recorded excerpt which featured the title role sung by Wagnerian bass Hans Hotter. It was also not so long ago when the choice of recorded versions was limited to a severely cut, Belliniesque ornamented American recording and an uncut every-da-capo-taken-but-unornamented German performance. Just two years ago, while preparing a performance of excerpts for an Opera Scenes class, I was frustrated in my attempts to find a score with the part of Caesar in treble clef, the choices being bass or alto clef. The recordings of Giulio Cesare have improved recently, but the work still awaits a critical edition and Handel’s beautiful yet lengthy score remains a challenging one for opera houses Keiichiro Watanabe March 2, 1932 - December 12, 2001 to realize on the stage. -

Orchestra Repertoire by Composer

Concord Orchestra (1969-2019 seasons) –– Richard Pittman, 50th season as conductor by Composer Compiled by Grant Anderson, June 2019 1 Concord Orchestra Repertoire by Composer (1969-2019 seasons) — Richard Pittman, conductor Composer Composition Composed Soloists Groups Concert Adams John (1947 – ) Nixon in China: The Chairman Dances 1985 May 2000 Adams John (1947 – ) ShortA Short Ride in a Fast Machine (Fanfare for 1986 December 1990 Great Woods) Adams John (1947 – ) AShort Short Ride in a Fast Machine (Fanfare for 1986 December 2000 Great Woods) Adler Samuel (1928 – ) TheFlames Flames of Freedom: Ma’oz Tzur (Rock 1982 Lexington High School December 2015 of Ages), Mi y’mallel (Who Can Retell?) Women’s Chorus (Jason Iannuzzi) Albéniz Isaac (1860 – 1909) Suite española, Op. 47: Granada & Sevilla 1886 May 2016 Albert Stephen (1941 – 1992) River-Run: Rain Music, River's End 1984 October 1986 Alford, born Kenneth, born (1881 – 1945) Colonel Bogey March 1914 May 1994 Ricketts Frederick Anderson Leroy (1908 – 1975) Belle of the Ball 1951 May 1998 Anderson Leroy (1908 – 1975) Belle of the Ball 1951 July 1998 Anderson Leroy (1908 – 1975) Belle of the Ball 1951 May 2003 Anderson Leroy (1908 – 1975) Blue Tango 1951 May 1998 Anderson Leroy (1908 – 1975) Blue Tango 1951 May 2007 Anderson Leroy (1908 – 1975) Blue Tango 1951 May 2011 Anderson Leroy (1908 – 1975) BuglerA Bugler's Holiday 1954 Norman Plummer, April 1971 Thomas Taylor, Stanley Schultz trumpet Anderson Leroy (1908 – 1975) BuglerA Bugler's Holiday 1954f John Ossi, James May 1979 Dolham, -

Aruilffi * &Til

ffiH"A GIUSEPPEVERDI AIDA Librettobv AntonioGhislanzoni Thisproduction of Ardais dedicatedto DiamondProducers' Circle Sponsors lris and Matthew Strauss, TitleCo-Sponsors Gillian and Tony Thornley, and Producers' Circle Sponsors Jennifer and RichardGreenfield, Lyndaand RichardKerr, Barbara Kjos, John Rebeloand SarahB. Marsh-Rebeloand Friendsof Pam Slater-Price. SanDiego Opera is pleasedto recognizeNorthern Trust as our CorporateProducing Partner for Aida. Sincerethanks also go to AmericanAirlines. OfficialAirline of SanDiego Opera, SycuanCasino, Phone Etiquette Sponsor, and PointLoma Nazarene University, Supertitles Sponsor. ilA$T: $ilTTit*t: (in orderof vocalappearance) Setting:The periodof the Pharaoh'spower. Memphisand Thebes Ramfis ReinhardHagen Radames Walter Fraccaro. ACT I Amneris Jill Grove. Scene1 : A Hallin the Palacein Memphis Aida LatoniaMoore" Scene2. lnsidethe Templeof Vulcan Kingof Egypt Ashraf Sewailam ACT II Messenger Greg Fedderly Scene'l : Amneris'apartments in Thebes Priestess PritiGandhi Scene2; The Gatesof Thebes Amonasro Mark S. Doss - 2O Minute lntermission - Conductor DanieleCallegari- ACT Director Andrew Sinclair III TheTemple of lsison the Banksof the Nile Choreographer Kennethvon Heidecke ScenicDesigner ZandraRhodes ACT IV Cncfr rma Dacinnar ZandraRhodes TheJudgment Hall and SubterraneanTomb LrghtingDesigner ChristopherMaravich Wig and MakeupDesigner Steven Bryant . ChorusMaster CharlesF. Prestinari Therunning time is approximately 3 hours, tncluding one intermission. Supertitles ChristopherBergen . Byarrangement -

Don Giovanni Bl

DON GIOVANNI i ^ , THEATRE D AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE BL y ili Saison su 2000/2001 -éf*- LE FORUM Restaurant - Bar - Cocktails - Glacier • Salle pour banquets et séminaires, • Salle de conférences 100 places, • Location de salle, • Capacité d'accueil : 200 personnes • Terrasse ombragée, • Établissement climatisé Au cœur d'AvignoUy place de VHorloge face à VOpéra et ouvert après le spectacle 20, place de l'Horloge - 84000 AVIGNON Tél. 04 90 82 43 17 - Fax 04 90 82 28 37 Vendredi 27 avril - 20h Dimanche 29 avril - 14h30 Mercredi 2 mai - 20h DON GIOVANNI Dramma giocoso en deux actes Livret de Lorenzo da Ponte Musique de Wolfgang-Amadeus Mozart (Editions musicales: Bärenreiter-Verlag Kassel, République Fédérale d'Allemagne) Création au Théâtre National, à Prague, le 28 octobre 1787 avec le soutien de la Fondation d'Entreprise France Télécom J^{ra"rice tdecorn de la Banque Chaix BANQUECHAIX de France Bleu Vaucluse Vaucluse de la chaîne de musique MEZZO Production de l'Opéra-Théâtre de Metz Réunion des Théâtres Lyriques de France Enquête nationale sur les publics des spectacles lyriques de France. La réunion des Tliéâtres Lyriques de France (R.T.L.E), association qui regroupe les principaux théâtres lyriques de France, dont l'Opéra-Théâtre d'Avignon et des Pays de Vaucluse, réalise une enquête nationale sut les spectateurs d'opéra pout répondre davantage à vos attentes et mieux vous connaître. Soucieux de vous satisfaire, nous nous associons à cette enquête nationale en vous demandant de bien vouloir consacrer quelques instants à répondre au questionnaire proposé. Nous vous remercions de votre coopération. -

12:00:00A 00:00 Viernes, 15 De Diciembre De 2017 12A NO - Nocturno 12:00:00A 18:18 Sonata P/Violín Solo Op.91 No.4 Si Men

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso* VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2017 12:00:00a 00:00 viernes, 15 de diciembre de 2017 12A NO - Nocturno 12:00:00a 18:18 Sonata p/violín solo op.91 no.4 si men. Max Reger (1873-1926) Ulrike-Anima Mathe-violín 12:18:18a 19:24:00 Sinfonía no.74 en Mi Bem.May. Franz Joseph Haydn (1732-1809) Adam Fischer Austrohúngara Haydn 12:37:42a 17:08 Divertimento p/arpa y cuerdas Milton Barnes (1931-2001) Ensamble Amadeus Erica Goodman-arpa 12:54:50a 00:50 Identificación estación 01:00:00a 00:00 viernes, 15 de diciembre de 2017 1AM NO - Nocturno 01:00:00a 07:01 Pavana, 3 Gallardas y La Volta Thoinot D'Arbeau (1519-1595) Jeremy Barlow The Broadside Band 01:07:01a 28:30:00 Concierto p/piano y orq. op.38 Samuel Barber (1910-1981) David Epstein Sinfónica del MIT Abbott Ruskin-piano 01:35:31a 19:37 Salve Regina en Fa May. Leonardo Leo (1694-1744) Europa Galante Bárbara Schlick-soprano 01:55:08a 00:50 Identificación estación 02:00:00a 00:00 viernes, 15 de diciembre de 2017 2AM NO - Nocturno 02:00:00a 16:08 *Sonata en Re Mayor para guitarra Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) Michael Troester-guitarra 02:16:08a 19:48:00 Suite Billy the Kid Aaron Copland (1900-1990) Eugene Ormandy Orquesta de Filadelfia 02:35:56a 19:52 *Sonata p/cuerdas no.6 en Re May. Gioacchino Rossini (1792-1868) I Solisti Italiani 02:55:48a 00:50 Identificación estación 03:00:00a 00:00 viernes, 15 de diciembre de 2017 3AM NO - Nocturno 03:00:00a 15:49 Suite en Sol May. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 93, 1973

BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA SEIJI OZAWA Music Director COLIN DAVIS & MICHAEL TILSON THOMAS Principal Guest Conductors NINETY-THIRD SEASON 1973-1974 THURSDAY A6 FRIDAY-SATURDAY 22 THE TRUSTEES OF THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA INC. TALCOTT M. BANKS President PHILIP K. ALLEN SIDNEY STONEMAN JOHN L. THORNDIKE Vice-President Vice-President Treasurer VERNON R. ALDEN MRS HARRIS FAHNESTOCK JOHN T. NOONAN ALLEN G. BARRY HAROLD D. HODGKINSON MRS JAMES H. PERKINS MRS JOHN M. BRADLEY E. MORTON JENNINGS JR IRVING W. RABB RICHARD P. CHAPMAN EDWARD M. KENNEDY PAUL C. REARDON ABRAM T. COLLIER EDWARD G. MURRAY MRS GEORGE LEE SARGENT ARCHIE C EPPS III JOHN HOYT STOOKEY TRUSTEES EMERITUS HENRY B. CABOT HENRY A. LAUGHLIN PALFREY PERKINS FRANCIS W. HATCH EDWARD A. TAFT ADMINISTRATION OF THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA THOMAS D. PERRY JR THOMAS W. MORRIS Executive Director Manager PAUL BRONSTEIN JOHN H. CURTIS MARY H. SMITH Business Manager Public Relations Director Assistant to the Manager FORRESTER C. SMITH DANIEL R. GUSTIN RICHARD C. WHITE Development Director Administrator of Assistant to Educational Affairs the Manager DONALD W. MACKENZIE JAMES F. KILEY Operations Manager, Operations Manager, Symphony Hall Tanglewood HARRY NEVILLE Program Editor Copyright © 1974 by Boston Symphony Orchestra Inc. SYMPHONY HALL BOSTON MASSACHUSETTS ^H jgfism SPRING LINES" Outline your approach to spring. In greater detail with our hand- somely tailored, single breasted, navy wool worsted coat. Subtly smart with yoked de- tail at front and back. Elegantly fluid with back panel. A refined spring line worth wearing. $150. Coats. Boston Chestnut Hill Northshore Shopping Center South Shore PlazaBurlington Mall Wellesley BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA SEIJI OZAWA Music Director COLIN DAVIS & MICHAEL TILSON THOMAS Principal Guest Conductors NINETY-THIRD SEASON 1973-1974 THE BOARD OF OVERSEERS OF THE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA INC. -

919X Auto Reverse Stereo Cassette Deck PEMOTE SENSOR Marlboro Red Or Longhorn 1110'S- You Get a Lot to Like

MARCH 1S90 --''-I.- IC-I i-o-o-o 4- 0- o - ê I I -I INCORPORATING HIGH FlOILITY' 0-.1.-1,.0 1.0 0.0.-1.,1, 0041 r- ti 61 1'8 4-.41 4-11 4.14 if 0.1..1,1,0, 0,1.-1 I 0. 4 00 4 4 4 1 I 8 , 1 1 - 2-111 C.1.1-111-11 0.444-4,110,411.11,11.-108-1.-1.1- 4111-14 C-0t,11 4 .`,1 4 .1, 1,9 +.1,0..1,1.10 o -o- I p 4 0 40040-40-4 1.'0 t-4.-$--I.-I- 1-4,10.401000.11.-1.-1.11, 140.40,4041.-4,4,11.-1...0,1,101 N1,011-4'10-1,8 I- 8,1.-1-1,1,1 Nq 0.4 t4o e-s.a r a .1I .-4,40,11,110.11.1,-8,1.0.1..-1.-11I r-ro vie too ,oo .^4^0.-4.-1...5.1,1,-4,1,1,1-A Id OILL11 0.1 - .40-0041.-4,1,1-4,6.4.1,1-1,-1, 1,1 CHOOSING A CUSTOM INSTALLER J"410.1.1-4.-4.8.-1,11.11.- I -411, # I 4"..0 I .11, -1,..11.1,1..0 -10.0,10.1.1.- 414.41-.1...4.-1,14.1,4,1.........8..8...p 4.0 1.4 0.4 -4 .4 0'.I ...11.4 I 10. a - I TEST REPORTS: YAMAHA RECEIVER, .5,5 0,4 0-1..0,.8.8..10-1,11-0,...0.1. -

The Concord Orchestra

Concord Orchestra (1969-2013 seasons) –– Richard Pittman, conductor Concert List Compiled by Grant Anderson, August 2013 1 Concord Orchestra Concert List (1969-2013 seasons) –– Richard Pittman, conductor Concert Composer Composition Composed Soloists Groups 1969 November Schubert Franz (1797 – 1828) Rosamunde(, Fürstin von Zypern): Overture 1823 1969 November Ives Charles (1874 – 1954) UnansweredThe Unanswered Question 1906 1969 November Beethoven Ludwig van (1770 – 1827) Piano Concerto No. 1 in C Major 1795, 1800 Veronica Jochum, piano 1969 November Brahms Johannes (1833 – 1897) Symphony No. 2 in D Major 1877 1970 January Copland Aaron (1900 – 1990) SalonEl Salón México 1933-36 1970 April Dvořák Antonín (1841 – 1904) Symphony No. 8 in G Major 1889 1970 April Falla Manuel de (1876 – 1946) AmourEl Amour Brujo 1914-15, 16 Jan Curtis, mezzo- soprano 1970 May Rossini Gioachino (1792 – 1868) ItalianaL'italiana in Algeri (An Italian Girl in 1813 Algiers): Overture 1970 May Mozart Wolfgang Amadeus (1756 – 1791) Horn Concerto No. 3 in Eb Major 1783 David Powell, horn 1970 May Brahms Johannes (1833 – 1897) Hungarian Dances Nos. 1 and 3 1873 1970 May Wagner Richard (1813 – 1883) FlyingThe Flying Dutchman (Der fliegende 1841, 52, 60 Holländer): Overture 1970 May Bizet Georges (1838 – 1875) Carmen: Suite No. 1 1873-74 1970 May Strauss Johann II (1825 – 1899) FlederDie Fledermaus (The Bat)1: Overture 1874 1970 May Bernstein Leonard (1918 – 1990) West Side Story1: Suite 1957 1970 May Lake Mayhew Lester (1879 – 1955) Old Timers Waltz 1917 1970 November Mozart Wolfgang Amadeus (1756 – 1791) Violin Concerto No. 5 in A Major 1775 Loretta Badessa, violin 1970 November Mahler Gustav (1860 – 1911) Symphony No. -

Grandes Voces Programa MASTER

PROGRAMACIÓN LÍRICA DE A CORUÑA 2020 “Grandes voces para grandes óperas” Sondra Radvanovsky, soprano Alejandro Roy, tenor Carlos Álvarez, barítono Simón Orfila, bajo Alfredo Abbati, piano Teatro Colón de A Coruña, jueves 3 de septiembre (20h) Programa Primera parte Giuseppe Verdi Attila Mentre gonfiarsi l’anima (Orfila) Il Trovatore Udiste! (Sondra Radvanovsky/Carlos Álvarez) Simon Boccanegra O inferno!/Cielo pietosa rendila (Alejandro Roy) Giusepe Verdi Ernani O de verd’anni miei (Carlos Álvarez) Solingo, errante misero (Roy/Radvanovsky/Orfila) Juan Durán Fantasía sobre el preludio de “Inés e Bianca” de Marcial del Adalid Giuseppe Verdi Macbeth Come dal ciel precipita (Orfila) Ah, la paterna mano (Roy) Escena del sonambulismo (Radvanovsky) Pietá, rispetto, amore (Álvarez) 1 Segunda parte Giuseppe Verdi Aida (Acto del Nilo) Qui Radames verrá/O patria mia!/Ciel, mio padre!, Pur ti riveggo/ Traditor, la mia rival (Radvanovsky, Álvarez, Roy, Orfila) La forza del destino Morir, tremenda cosa!/Urna fatale/É salvo! (Carlos Álvarez) Juan Durán Fantasía sobre una “Cantiga Giacomo Puccini Tosca Quanto? Giá mi dicon venal/Vissi d’arte (Simón Orfila/Sondra Radvanovsky) E lucevan le stelle (Alejandro Roy) Umberto Giordano Andrea Chènier Nemico della patria (Álvarez) La mamma morta (Radvanovsky) Giuseppe Verdi Otello Dio, mi potevi scagliar (Roy) Era la notte…Ah mille vite! (Álvarez/Roy) 2 Ópera para una pandemia Estamos vivos. Y necesitamos recordarlo cada poco para darle valor a la experiencia vital. En un contexto de tamaña incertidumbre y complejidad, con circunstancias cambiantes y casi siempre bajo una atmósfera de pesimismo, reivindicar la importancia de la vida se convierte en un ejercicio imperativo. -

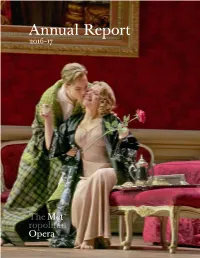

FY17 Annual Report View Report

Annual Report 2016–17 1 2 4 Introduction 6 Metropolitan Opera Board of Directors 7 Season Repertory and Events 14 Artist Roster 16 The Financial Results 48 Our Patrons 3 Introduction In the 2016–17 season, the Metropolitan Opera continued to present outstanding grand opera, featuring the world’s finest artists, while maintaining balanced financial results—the third year running in which the company’s finances were balanced or very nearly so. The season opened with the premiere of a new production of Wagner’s Tristan und Isolde and also included five other new stagings, as well as 20 revivals. The Live in HD series of cinema transmissions brought opera to audiences around the world for the 11th year, with ten broadcasts reaching approximately 2.3 million people. Combined earned revenue for the Met (Live in HD and box office) totaled $111 million. Total paid attendance for the season in the opera house was 75%. All six new productions in the 2016–17 season were the work of distinguished directors who had previous success at the Met. The compelling Opening Night new production of Tristan und Isolde was directed by Mariusz Treliński, who made his Met debut in 2015 with the double bill of Tchaikovsky’s Iolanta and Bartók’s Bluebeard’s Castle. French-Lebanese director Pierre Audi brought his distinctive vision to Rossini’s final operatic masterpiece Guillaume Tell, following his earlier staging of Verdi’s Attila in 2010. Robert Carsen, who first worked at the Met in 1997 on his popular production of Tchaikovsky’s Eugene Onegin, directed a riveting new Der Rosenkavalier, the company’s first new staging of Strauss’s grand comedy since 1969. -

Oratorios Semaine Sainte

ORATORIOS POUR LA SEMAINE SAINTE ITALIE XVir SIÈCLE GIACOMO ANTONIO PERTI LUIGI ROSSI FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LA MUSIQUE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET LES ARTS FLORISSANTS ASSOCIENT LEURS TALENTS. MUSIQUE ! Lully, Charpentier, Monteverdi, Purcell, Rameau, et bien d'autres encore, un répertoire exceptionnel pour un ensemble unique. Fondé par William Christie en 1979, l'ensemble "Les Arts Florissants" joue un rôle capital dans la redécouverte d'œuvres baroques françaises et européennes. L'association des Arts Florissants et de la Société Générale permet de faire revivre et de diffuser ce patrimoine musical auprès d'un public de plus en plus nombreux. Place à la musique ! FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LA MUSIQUE Conjuguons nos talentS. ORATORIO della PASSIONE Musique de Giacomo Antonio PERTI (1661-1756) POESIE DE GIACOMO ANTONIO BERGAMORI Entracte ORATORIO per la SETTIMANA SANTA omms?) Musique de Luigi ROSSI (1598-1653) POESIE DE GIULIO CESARE RAGGIOLI MARS 1989 AQUITAINE SAINT-MEDARD-EN-JALLES le 16 à 21 h ÉGLISE SEMAINES CHORALES DE TOURCOING TOURCOING le 18 à 20 h 30 ÉGLISE NOTRE-DAME DES ANGES SEMAINE SAINTE A CAEN CAEN le 20 à 20 h 30 ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA GLORIETTE CENTRE de MUSIQUE BAROQUE de VERSAILLES VERSAILLES le 21 à 20 h 30 CHAPELLE ROYALE ENREGISTRÉ PAR SEMAINE SAINTE en ARLES ARLES le 22 à 21 h 00 ST-MARTIN-DU-MÉJAN VENDREDI SAINT à COLMAR COLMAR le 24 à 20 h 30 MUSÉE D'UNTERLINDEN Avec la participation de la Fondation Société Générale pour la Musique du Ministère de la Culture et du Conseil Régional d'Aquitaine LPRO