Deutscher Bundestag Drucksache 19/7735

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Motion: Europe Is Worth It – for a Green Recovery Rooted in Solidarity and A

German Bundestag Printed paper 19/20564 19th electoral term 30 June 2020 version Preliminary Motion tabled by the Members of the Bundestag Agnieszka Brugger, Anja Hajduk, Dr Franziska Brantner, Sven-Christian Kindler, Dr Frithjof Schmidt, Margarete Bause, Kai Gehring, Uwe Kekeritz, Katja Keul, Dr Tobias Lindner, Omid Nouripour, Cem Özdemir, Claudia Roth, Manuel Sarrazin, Jürgen Trittin, Ottmar von Holtz, Luise Amtsberg, Lisa Badum, Danyal Bayaz, Ekin Deligöz, Katja Dörner, Katharina Dröge, Britta Haßelmann, Steffi Lemke, Claudia Müller, Beate Müller-Gemmeke, Erhard Grundl, Dr Kirsten Kappert-Gonther, Maria Klein-Schmeink, Christian Kühn, Stephan Kühn, Stefan Schmidt, Dr Wolfgang Strengmann-Kuhn, Markus Tressel, Lisa Paus, Tabea Rößner, Corinna Rüffer, Margit Stumpp, Dr Konstantin von Notz, Dr Julia Verlinden, Beate Walter-Rosenheimer, Gerhard Zickenheiner and the Alliance 90/The Greens parliamentary group be to Europe is worth it – for a green recovery rooted in solidarity and a strong 2021- 2027 EU budget the by replaced The Bundestag is requested to adopt the following resolution: I. The German Bundestag notes: A strong European Union (EU) built on solidarity which protects its citizens and our livelihoods is the best investment we can make in our future. Our aim is an EU that also and especially proves its worth during these difficult times of the corona pandemic, that fosters democracy, prosperity, equality and health and that resolutely tackles the challenge of the century that is climate protection. We need an EU that bolsters international cooperation on the world stage and does not abandon the weakest on this earth. proofread This requires an EU capable of taking effective action both internally and externally, it requires greater solidarity on our continent and beyond - because no country can effectively combat the climate crisis on its own, no country can stamp out the pandemic on its own. -

The Committee on Economic Cooperation and Development

The Committee on Economic Cooperation and Development 2 “The central challenge in develop- ment cooperation is and remains for the state, businesses and society to work together to provide impe- tus to people in partner countries to help themselves. We can achieve this if we cooperate globally to bring about a shift away from short-term crisis management and towards a strategy of sustainable development. Local populations need to muster the creative power to make the most of their potential. The members of the Committee put their confidence in committed people who work to create a decent future in their home countries.” Dr Peter Ramsauer, CDU/CSU Chairman of the Committee on Economic Cooperation and Development 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab- lished at the start of each elec- toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon- sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti- nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub- jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia- mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. -

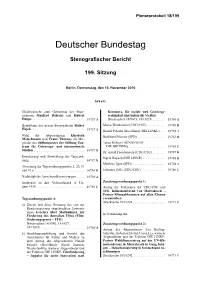

Plenarprotokoll 19/139

Plenarprotokoll 19/139 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 139. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 15. Januar 2020 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 B nung . 17327 B Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn Absetzung der Tagesordnungspunkte 6 b und (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 17335 D 14 c . 17329 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 D Nachträgliche Ausschussüberweisung . 17329 D Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 A Feststellung der Tagesordnung . 17329 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 B Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 C Tagesordnungspunkt 1: Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 D Befragung der Bundesregierung Kai Whittaker (CDU/CSU) . 17337 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17330 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 A René Springer (AfD) . 17331 A Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17337 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 D René Springer (AfD) . 17331 C Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17338 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 A Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 A Michael Gerdes (SPD) . 17338 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 B Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 B Michael Gerdes (SPD) . 17338 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 D Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17332 D Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 B Dr. Martin Rosemann (SPD) . 17333 B Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 D Dr. Martin Rosemann (SPD) . -

Deutscher Bundestag Bundestag Alemán Berlin, 05

Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 11011 Berlin Bundestag Alemán T: +49 30 227-77346 Mail: [email protected] Uwe Kekeritz MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin Presidencia de la República Sr. Iván Duque Márquez Presidente de la República Palacio de Nariño Carrera 8, no. 7–26 Bogotá, D. C., Colombia --- por correo electrónico ---- Berlin, 05. Mai 2021 Betreff: Sorge um Polizeigewalt bei Protesten Sehr geehrter Herr Präsident Ivan Duque, als Mitglieder des Deutschen Bundestags engagieren wir uns seit Jahren für den Friedens- prozess in Kolumbien und hoffen, dass die Umsetzung des Abkommens Ihrem Land bald einen nachhaltigen Frieden bringt. Mit Besorgnis haben wir die Berichte zur Kenntnis genommen, dass es in den Tagen seit dem 28. April dieses Jahres während des Generalstreiks gegen die geplante und inzwischen zurückgenommene Steuerreform Ihrer Regierung zu massiver Gewalt gekommen ist. Konk- ret erreichten uns Berichte zu 24 Toten durch polizeiliche und militärische Übergriffe, 381 Verletzten, 1180 Festnahmen, 15 Fällen von sexuellen Übergriffen durch Polizei und Mili- tär, sowie 58 Übergriffen gegen Menschenrechtsverteidiger:innen und Journalist:innen. Die Berichte stimmen darin überein, dass es einen exzessiven Einsatz von Gewalt gegen friedliche Protestierende gegeben habe. Auch dort, wo Gewalt seitens der Protestierenden eingesetzt wurde, sei der Einsatz zu ihrer Eindämmung weit über das angemessene Maß hinausgegangen. Die hohe Zahl von Toten und mindestens 18 Augenverletzungen deuten weiterhin an, dass es zu einem gezieltem Einsatz von Schusswaffen gekommen ist. Weiter- hin gab es Drohungen und Angriffe gegen Menschenrechtsbeobachter:innen, die den Ver- lauf der Demonstrationen beobachten und dokumentieren wollten. Obwohl diese eindeutig gekennzeichnet waren, wurden sie angegriffen. -

Deutscher Bundestag Änderungsantrag

Deutscher Bundestag Drucksache 18/1850 18. Wahlperiode 24.06.2014 Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Tobias Lindner, Sven-Christian Kindler, Ekin Deligöz, Anja Hajduk, Kerstin Andreae, Dr. Franziska Brantner, Dr. Thomas Gambke, Britta Haßelmann, Uwe Kekeritz, Tom Koenigs, Peter Meiwald, Lisa Paus, Brigitte Pothmer, Claudia Roth (Augsburg), Corinna Rüffer, Dr. Frithjof Schmidt, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Jürgen Trittin, Dr. Julia Verlinden, Doris Wagner und der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – Drucksachen 18/700, 18/702, 18/1005, 18/1023, 18/1024, 18/1025 – Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 (Haushaltsgesetz 2014) hier: Einzelplan 05 Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts Der Bundestag wolle beschließen: Die Mittel für die humanitäre Hilfe im Haushalt 2014 sind auf insgesamt 650 Mio. Euro zu erhöhen. Davon sollen 400 Mio. Euro für die humanitäre Katastrophe in Syrien und Nachbarländern (Libanon, Jordanien, Irak, Türkei und auch Ägypten) entfallen. 20 Mio. Euro sollen auf den Südsudan und 10 Mio. Euro auf die Zentralafrikanische Republik entfallen. Auch die sogenannten vergessenen Krisen sollen weiterhin humanitäre Hilfe erhalten. Berlin, den 23. Juni 2014 Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion Drucksache 18/1850 – 2 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode Begründung Der Krieg in Syrien ist für Millionen von Menschen eine humanitäre Katastrophe. Syrien selbst sowie seine Nachbarländer Libanon, Jordanien, Irak und die Türkei und auch Ägypten sehen sich mit Hunderttausenden von Flüchtlingen konfrontiert. Es droht die Destabilisierung der gesamten Region. Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen 9,3 Millionen Menschen sofort Hilfe (2013 waren es 6,8 Millionen Menschen). -

Vorabfassung

Deutscher Bundestag Drucksache 19/19422 19. Wahlperiode 25.05.2020 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Omid Nouripour, Sven-Christian Kindler, Jürgen Trittin, Margarete Bause, Dr. Franziska Brantner, Dr. Konstantin von Notz, Agnieszka Brugger, Kai Gehring, Uwe Kekeritz, Katja Keul, Dr. Tobias Lindner, Cem Özdemir, Claudia Roth (Augsburg), Manuel Sarrazin, Dr. Frithjof Schmidt, Ottmar von Holtz, Luise Amtsberg, Britta Haßelmann, Filiz Polat, Tabea Rößner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - wird Nahost-Friedensprozess – Zwei-Staaten-Regelung offen halten und vorantreiben Der Bundestag wolle beschließen: durch I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Der Deutsche Bundestag bekräftigt die Notwendigkeit der Bekämpfung des wach- senden Antisemitismus in Deutschland sowie international. Entsprechend seiner Beschlüsse (Drs.18/4803) und (Drs.19/1823) betont der Deutsche Bundestag den die demokratischen Willen, Antisemitismus in allen seinen Facetten zu bekämpfen. Dies ist in Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die es die An- strengungen aller braucht, auch der Institutionen dieses Landes. Der Deutsche lektorierte Bundestag bekräftigt die besondere historische Verantwortung Deutschlands ge- genüber Israel. Die Fortsetzung der engen und freundschaftlichen Beziehungen und die Sicherheit Israels sind ein zentrales Anliegen deutscher Außen- und Si- cherheitspolitik. Entsprechend seiner oben genannten Beschlüsse aus Anlass des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten und aus Anlass des 70. Jahrestages der Gründung des Staates Israel betont der Deutsche Bundestag sein Interesse an der Sicherheit des Staates Israel, an Frieden und Stabilität im Nahen Osten, sowie an Schritten zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts unter Maßgabe des Völkerrechts und der Menschenrechte. Fassung Der Deutsche Bundestag begrüßt daher die Resolution 326 des US-amerikani- schen Repräsentantenhauses vom 9. -

Deutscher Bundestag Drucksache 19/26911

Deutscher Bundestag Drucksache 19/26911 19. Wahlperiode 24.02.2021 Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt. Antrag der Abgeordneten Dieter Janecek, Anja Hajduk, Katharina Dröge, Oliver Krischer, Annalena Baerbock, Lisa Badum, Dr. Ingrid Nestle, Margit Stumpp, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Dr. Julia Verlinden, Kai Gehring, Dr. Danyal Bayaz, Ekin Deligöz, Sven-Christian Kindler, Markus Kurth, Beate Müller-Gemmeke, Lisa Paus, Corinna Rüffer, Stefan Schmidt, Margarete Bause, Dr, Franziska Brantner, Matthias Gastel, Britta Haßelmann, Dr. Bettina Hoffmann, Uwe Kekeritz, Christian Kühn (Tübingen), Dr. Tobias Lindner, Tabea Rößner, Markus Tressel, Gerhard Zickenheiner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Die ökologisch-soziale, digitale Transformation – Den Wandel der Industrie nachhaltig gestalten Der Bundestag wolle beschließen: I.) Der Deutsche Bundestag stellt fest: Deutschlands Industrie ist seit Jahrzehnten Garant für wirtschaftlichen Erfolg, si- chere Beschäftigung und Innovation. Jetzt ist die „Old Economy“ im Umbruch. Die Märkte werden nachhaltig und digital, und die Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht, ihre Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle zu dekarboni- sieren und zu digitalisieren. Nachhaltige Produkte und Prozesse sowie Dienstleis- tungen im industriellen Sektor sind ein globaler Trend, der von der Bekämpfung der menschengemachten Klimakrise angetrieben wird und dem sich die stark ex- portorientierte Industrie nicht entziehen kann: Um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unternehmen umstellen. -

Manufacturing Discontent: the Rise to Power of Anti-TTIP Groups

ECIPE OCCASIONAL PAPER • 02/2016 Manufacturing Discontent: The Rise to Power of Anti-TTIP Groups By Matthias Bauer, Senior Economist* *Special thanks to Karen Rudolph (Otto-Friedrich-University Bamberg) and Agnieszka Smiatacz (Research Assistant at ECIPE) for research support all along the process of the preparation of this study. ecipe occasional paper — no. 02/2016 ABSTRACT Old beliefs, new symbols, new faces. In 2013, a small group of German green and left- wing activists, professional campaign NGOs and well-established protectionist organisations set up deceptive communication campaigns against TTIP, the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States. Germany’s anti-TTIP NGOs explicitly aimed to take German-centred protests to other European countries. Their reasoning is contradictory and logically inconsistent. Their messages are targeted to serve common sense protectionist demands of generally ill-informed citizens and politicians. Thereby, anti-TTIP communication is based on metaphoric messages and far-fetched myths to effectively evoke citizens’ emotions. Together, these groups dominated over 90 percent of online media reporting on TTIP in Germany. Anti-TTIP protest groups in Germany are not only inventive; they are also resourceful. Based on generous public funding and opaque private donations, green and left-wing political parties, political foundations, clerical and environmental groups, and well-established anti-globalisation organisations maintain influential campaign networks. Protest groups’ activities are coordinated by a number of former and current green and left-wing politicians and political parties that search for anti-establishment political profiles. As Wallon blockage mentality regarding CETA, the trade and investment agreement between the European Union and Canada, demonstrates, Germany’s anti-TTIP groups’ attempts to undermine EU trade policy bear the risk of coming to fruition in other Eurpean countries. -

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

High-Level Statement1

HIGH-LEVEL STATEMENT1 We made promises which we intend to keep. We promised that women and girls would be at the center of many of the Sustainable Development Goals which the world came together to agree in 2016. America’s Global Gag Rule breaks that promise as it has a chilling effect on health services for the world’s most vulnerable women and girls. It will imperil millions of women and girls’ lives by increasing unintended pregnancies and unsafe abortions. It will also reverse decades of progress on reproductive, maternal and child health by putting critical health and family planning services and supplies out of reach for those who most need them. There are currently 225 million women in developing countries who want to avoid pregnancy but are not using modern contraception. Maternal mortality is the second‐leading cause of death for girls aged 15 to 19 years old, and the burden of unsafe abortion also falls overwhelmingly on the poorest. The evidence shows that access to contraception is transformative for girls, women and their families and communities. It is linked to greater gender equality, educational attainment and economic development. Health providers around the world face a painful choice between losing their US funding and losing the freedom to offer a full range of reproductive health services. We’ve been here before. Since its inception in 1984, the Global Gag Rule has been put into place at the start of every Republican administration and promptly rescinded under each Democratic administration. It’s time to take politics out of gender rights. -

The Committees of the German Bundestag 2 3 Month in and Month Out, the German Bundestag Adopts New Laws Or Amends Existing Legislation

The Committees of the German Bundestag 2 3 Month in and month out, the German Bundestag adopts new laws or amends existing legislation. The Bundestag sets up permanent committees in every electoral term to assist it in accomplishing this task. In these committees, the Members concentrate on a specialised area of policy. They discuss the items referred to them by the ple- nary and draw up recommen- dations for decisions that serve as the basis for the ple- nary’s decision. The permanent committees of the German Bundestag – at the heart of Parliament’s work The Bundestag is largely free to decide how many commit- tees it establishes, a choice which depends on the priori- ties it wants to set in its par- liamentary work. There are 24 committees in the 19th electoral term. They essen- tially mirror the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios, corre- sponding to the fields for which the ministries are The Committee on Labour and responsible. This facilitates Social Affairs and the Com- parliamentary scrutiny of the mittee on Internal Affairs and Federal Government’s work, Community have 46 members another of the Bundestag’s each, making them among the central functions. largest committees. Only the That said, in establishing com- Committee on Economic mittees, the Bundestag also Affairs and Energy has more sets political priorities of its members: 49. The Committee own. For example, the com- for the Scrutiny of Elections, mittees responsible for sport, Immunity and the Rules of tourism, or human rights and Procedure is the smallest humanitarian aid do not have committee, with 14 members. -

German Bundestag Motion

German Bundestag Printed Paper 19/22561 19th electoral term 16 September 2020 Motion by the Members of Parliament Omid Nouripour, Margarete Bause, Claudia Roth, Kai Gehring, Dr. Franziska Brantner, Agnieszka Brugger, Uwe Kekeritz, Katja Keul, Dr. Tobias Lindner, Cem Özdemir, Manuel Sarrazin, Dr. Frithjof Schmidt, Jürgen Trittin, Ottmar von Holtz and the Alliance 90 / Greens Parliamentary Group Iran - Condemn human rights violations and consistently de- mand obligations under international law The Bundestag is requested to adopt the following motion: I. The German Bundestag notes: Iran is a member of the United Nations, has voted for the Universal Declaration of Human Rights and is a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights and other international human rights treaties. In violation of these and other international obligations, human and civil rights are systematically dis- regarded and violated in Iran. Freedom of opinion, association and assembly are massively restricted by the au- thorities. Internet sites and social media are blocked, and critical media operations are closed. Initiatives for more women's rights are nipped in the bud. For example, the authorities take bitter action against activists who campaign against the dis- criminatory obligation to wear a headscarf - sometimes with decades of prison sentences or lashes. In addition, the authorities take extremely harsh action against human rights lawyers and prosecute them for their peaceful human rights work. In March 2019, the lawyer and winner of the European Parliament's Sakharov Human Rights Prize, Nasrin Sotoudeh, was sentenced to 33 years and six months in prison and to 148 lashes (https://www.zeit.de/2019/13/nasrin-sotoudeh- anwaeltin-iran-inhaftierung).