Réseau Natura 2000 Document D'objectifs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

100 Dpi) L ^ ^ Eb Igon a Dé 0 1 2 4 R 4 O Km U T E

720000 725000 730000 735000 740000 745000 750000 0°14'30"W 0°9'0"W 0°3'30"W 0°2'0"E 0 0 GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR-048 0 0 0 0 0 0 Product N.: 03Lourdes, v1 9 9 7 7 4 4 Lourdes - FRANCE Flood - 18/06/2013 Reference Map - Overview Landes Production date: 19/06/2013 United GeKrinsgdom Belgium Germany English Paris Channel ^ France France Midi-Pyrenees Switzerland Bay of Leg Aquitaine Italy N a Biscay " ve 0 d 3 e ' 1 P 1 au ° , 3 4 L es G av Mediterranean e s Spain Sea R e u n i s Pontacq Hautes-Pyrenees N .! " 0 3 ' n 1 .! ro ne 1 a ° ^ 4 G 3 4 Asson .! 0 Pontacq 0 0 0 Lourdes 0 0 A 5 Labatmale 5 d 8 ^ 8 o 7 7 ur 4 ^ 4 Lamarque-Pontacq Pyrenees-Atlantiques Coarraze Cartographic Information K 1:50000 Full color ISO A1, low resolution (100 dpi) L ^ ^ eB Igon a dé 0 1 2 4 R 4 o km u t e d e ^ Map Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 30N L o Graticule: WGS 84 geographical coordinates u Barlest r ± d e s Legend General Information Hydrology Transportation 0 0 0 0 £ 0 0 0 0 Area of Interest River " Bridge 8 ^ 8 7 7 4 ^ 4 Administrative boundaries Stream (!u Helipad Region Canal X Station Montaut Municipality Lestelle-Bétharram ^ Lake Railway Montaut-Betharram ^ Bartrès Settlements Railway Station Julos River Primary Road ^ R om ^ ! Populated Place z Poueyferré o u u ^ Point of Interest Secondary Road t O e ' Built-Up Area 4 Educational L d e Industry / Utilities P au K Medical Extraction Mine Lab le de atma Lac de au Lac de la ^ Religious Ruisse ^ Quarry Lourdes ^ N " ferme Larrouy Bourréac 0 ^ ' 6 e ° d 3 R e 4 ou ^ u te ^ Saint-Pé-de-Bigorre -

Archives Déposées De La Commune D'omex 334 E DEPOT 1-38 Par Francis Archambaud Sous La Direction De François Giustiniani

Archives départementales des Hautes-Pyrénées Archives déposées de la commune d'Omex 334 E DEPOT 1-38 par Francis Archambaud sous la direction de François Giustiniani Tarbes, 2011, 2019 Archives déposées de la commune d'Omex Cotes extrêmes 334 E DEPOT 1-38 1739-2018 Nombre d'unités de niveau bas 67 Origine Commune d'Omex Pays et sénéchaussée de Bigorre. Lavedan. Batsurguère. Canton de Batsouriguère (chef-lieu à Ségus), puis de Castelloubon et Batsouriguère (chef-lieu à Juncalas) en 1790, dit de Juncalas en 1801. Canton de Lourdes en 1802, de Lourdes-Ouest depuis 1973. Modalités d'entrée Dépôt du 27 septembre 1995, réintégration n°20180320 du 7 décembre 2018. Sources internes Archives paroissiales Sous série 1 J Sous série 2 O Bibliographie Archives pyrénéennes sur les monographies communales "Galan" de l'association Guillaume Mauran sur les sources "Les mots d'Arrens" Descripteur géographique Omex (Hautes-Pyrénées, France) {liste-commune} Archives antérieures à 1790 › Cultes, instruction publique, assistance publique ›› Registres paroissiaux Baptêmes, mariages et sépultures • 1739 -1763 Description physique : Registre 26 x 19 x 2 cm ; couverture cartonnée. Cote arch. comm. : GG 1 334 E DEPOT 1 Baptêmes, mariages et sépultures • 1763 -1780 Description physique : Registre 26 x 19,5 x 2 cm ; couverture cartonnée. Cote arch. comm. : GG 2 334 E DEPOT 2 Baptêmes, mariages et sépultures • 1781 -1792 Description physique : Registre 25,5 x 19,5 x 2 cm ; couverture cartonnée. Cote arch. comm. : GG 3 334 E DEPOT 3 Archives postérieures à 1790 › Administration générale de la commune ›› Conseil municipal ››› Registre de délibérations 8 ventose an XI -8 février 1859 Description physique : Registre 34 x 23 x 3,5 cm ; sans couverture ; pagination d'origine de 1 à 324 ; feuilles détachées : pages 17-22, 65-66, 87-92, 193-194, 229-232, 253-256, 277-280, 301-304 ; feuille complémentaire collée sur la page 210. -

Carte Planning Déploiement FTTH 2018-2024

Déploiements FTTH ORANGE Période 2018 2024 ± Saint-lanne Castelnau-Riviere-Basse Madiran Heres Soublecause Labatut-riviere Légende Hagedet Caussade-riviere Lascazeres 2018 Villefranque Estirac Auriebat 2019 Sombrun Sauveterre 2020 Maubourguet Lahitte-toupiere 2021 Monfaucon Vidouze Larreule Lafitol e Buzon Gensac 2022 Nouilhan Ansost Barbachen Liac 2023 Caixon Segalas Artagnan 2024 Sarriac-bigorre Vic-En-Bigorre Rabastens-De-Bigorre Sanous Estampures Villenave-pres-bearn Mingot Saint-lezer Frechede Camales Moumoulous Bazillac Lacassagne Senac Mazerolles Pujo Saint-sever Escaunets Ugnouas Bernadets Villenave -de-rustan Escondeaux Mansa -debat Talazac -pres-marsac n Bouilh Lameac Fontrailles Seron Marsac Lescurry Peyrun -devant Antin Siarrouy Tostat Tarasteix Castera-lou Lapeyre Andrest Sarniguet Jacque Trouley Trie-Sur-Baise Guizerix Peyret Soreac Bouilh -labarthe Lubret-saint-luc Aurensan -saint-andre Oroix Gayan -pereu Lalanne-trie Sadournin Lagarde Dours ilh Osmets Sariac Casterets Chis Louit Marseillan Larroque -magnoac Oursbelille Luby Vidou Puntous Garderes Pintac Bazet Chelle-debat -betmont Thermes Collongues Puydarrieux Castelnau Sabalos Castelvieilh Tournous -magnoac Villembits Hachan -Magnoac Bours Oleac Mun -darre Barthe Betbeze Orleix Pouyastruc Cabanac Lamarque Luquet Borderes-Sur-L-Echez -debat Campuzan -rustaing Organ Aries-espenan Lizo Aubarede Lustar Lalanne s Sere Betpouy Deveze Marquerie Sentous Thuy -rustaing Aureilhan Boulin Cizos Pouy Hourc Peyriguere Bugard Vieuzos Coussan Tournous Villemur Goudon Ibos Souyeaux Bonnefont -

Spéléométrie Des Hautes Pyrénées

Spéléométrie des Hautes Pyrénées Voici la spéléometrie de notre département, générée par le logiciel "SYNCLINAL", developpé par Jean Pierre Cassou: ========= GENERE PAR SYNCLINAL ===================== SPELEOMETRIE DU DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES Liste à jour au 1/10/2008 Nombre de cavités par Massifs dans les Hautes Pyrénées: Saint Pé de Bigorre 984 Néouvielle 5 Pays de Lourdes 16 Val d'Azun et Gabizos 2 Luz Saint Sauveur 3 Vignemale 3 1 / 6 Spéléométrie des Hautes Pyrénées Bagnères de Bigorre 68 La Mongie - Guilhemteste 1 Gavarnie et Mont Perdu 108 Baronnies 285 Nistos 157 Rioumajou 9 Garlitz 9 Barousse 71 Autres massifs 122 SPELEOMETRIE DU DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES Liste à jour au 01/10/2008 A - Développements 2 / 6 Spéléométrie des Hautes Pyrénées Développement supérieur à 500 m 1 Réseau d'Ardengost Jézeau 8 900 2 Grottes de Bétharram Asson/St Pé 8 250 3 Puts dets Tachous Saint-Pé-de-Bigorre 4 500 4 Gouffre de la Ménère Saint-Pé-de-Bigorre 4 100 5 Gouffre de la Ratasse Salles 3 900 6 Grottes de Médous Asté 3 500 7 Grottes du Roy Omex 3 400 8 Grotte Devaux Gavarnie 3 000 9 Gouffre de Gavarnie C5 Gavarnie 2 741 10 Perte de Labastide (perte) Labastide 1 800 11 Grottes du Bédat Principale Bagnères-de-Bigorre 1 800 12 Gouffre de Coume Bère Hèches 1 500 13 Gouffre d' Esparros Esparros 1 500 14 Gouffre de la Borne 109 Saint-Pé-de-Bigorre 1 500 15 Résurgence de Prat det Nym Bulan 1 350 16 Oueilh de la Bau Sarrancolin 1 300 17 Gouffre du Hayau Saint-Pé-de-Bigorre 1 300 18 Gouffre du Paybou Saint-Pé-de-Bigorre 1 250 19 Gouffre de l' -

Ressentez L'intensité Des Pyrénées !

de Lourdes à Gavarnie RESSENTEZ L'INTENSITÉ DES PYRÉNÉES ! MAGAZINE DU PAYS DE LOURDES ET DES VALLÉES DES GAVES 2015 – 2016 Gavarnie — Mont Perdu, patrimoine mondial de l’Unesco Ce paysage de montagne exceptionnel, qui Ce site est également un paysage pastoral qui La zone Gavarnie - Mont Perdu vous offre un rayonne des deux côtés des frontières de France reflète un mode de vie agricole autrefois répandu paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté et d’Espagne, est centré sur le pic du Mont-Perdu, dans les régions montagneuses d’Europe. Il panoramique à une structure socio-économique massif calcaire qui culmine à 3 352 m. Le site présente des témoignages inestimables sur la qui a ses racines dans le passé et illustre un mode comprend deux des canyons les plus grands et société européenne d’autrefois à travers son de vie montagnard devenu rare en Europe. profonds d’Europe, du côté espagnol, et trois paysage de villages, de fermes, de champs, de cirques spectaculaires sur le versant français. hauts pâturages et de routes de montagne. Entrées du Parc national des Pyrénées Grands sites Midi-Pyrénées Tarbes Pau Barlest Toulouse Bordeaux Stations de ski alpin Loubajac Adé Stations de ski nordique Pau Bordeaux Bartrès Julos Thermes et centres thermoludiques Poueyferré Bagnères-de-Bigorre Paréac Lac de St-Pé-de-Bigorre Lourdes Bourréac Points info Peyrouse Escoubès-Pouts Grottes Lourdes Gav Lourdes de Bétharram e de Pau Arcizac- Lézignan ez-Angles Arrayou-Lahitte Gez-ez-Angles Sites touristiques Artigues Jarret RÉSERVE NATURELLE Aspin-en- -

Partir En Livre 2021 A4 Plié.Indd

Vallée des Gaves Argelès-Gazost l Jeudi 8 juillet à 10h15 - Les racontines des Frangines l Mardi 13 juillet de 10h à 17h - Parcours sensoriel Cauterets l Mardi 20 juillet à 10h15 - Les racontines des Frangines à 14h15 - Atelier d’art plastique « Le bateau de Matisse » Luz-Saint-Sauveur l Mercredi 7 juillet à 10h30 - Mômes en livres « Mer et Merveilles » 30 juin - 25 juillet 2021 Vallée de Batsurguère Aspin-en-Lavedan l Jeudi 22 juillet à 10h15 - Les racontines des Frangines à 15h - Atelier « Une carte postale à la mer » Omex l Vendredi 9 juillet à 15h - La pêche aux histoires Ossen l Lundi 12 juillet à 15h - Contes en kamishibaï pour Partir en Livre 2021 / Design : Iceberg Ségus ©Soledad l Vendredi 23 juillet à 15h - Sieste contée Viger le programme complet l en un scan CNL / Illustration : Vendredi 16 juillet à 15h - Jeu de l’oie de la mer Direction de la communication du Département des Hautes-Pyrénées - MJCS 06/2021 WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR le programme complet VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO en un scan Haut-Adour 2021 Bagnères-de-Bigorre l Vendredi 9 juillet à 15h30 - Balade contée « Mer, monts et merveilles » La 7e édition de la manifestation Partir en Livre se déroule partout en France, l Lundi 12 juillet de 13h30 à 17h - Parcours sensoriel du 30 juin au 25 juillet 2021, autour du thème « Mer et merveilles ». Avec le l Vendredi 16 juillet à 15h30 - Balade contée « La grande légende des Pyrénées » plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives autour du livre l Vendredi 23 juillet à 15h - Atelier « Une carte postale à la mer » et de la lecture jeunesse en France. -

Locations Meublees

LOCATIONS MEUBLEES - CHAMBRES D'HÔTES & TABLES D'HÔTES - GÎTE DE GROUPE - CAMPINGS 2015 Réservez votre séjour / book your stay / reserva su estancia : www.lourdes-infotourisme.com LOCATIONS MEUBLEES 65100 LOURDES CLASSEMENT NOMBRE NOM TARIF TARIF CODE DATE ou PERSONNES DU ADRESSE DE LA LOCATION TELEPHONE E-MAIL / SITE INTERNET SEMAINE SEMAINE PLAN D'OUVERTURE LABEL MAXI PROPRIETAIRE Mini Maxi 4 épis 5 FOURCADE A. 32 rue de la Grotte G9 01/01 au 31/12 06 88 35 29 45 [email protected] 300,00 € 450,00 € 06 79 77 59 28 3 clés ANDRIES D. 12 boulevard de la Grotte 01/01 au 31/12 [email protected] 250,00 € 550,00 € 4 G8 05 62 32 79 65 www.location-appart-lourdes.jimdo.com 06 79 77 59 28 3 clés ANDRIES D. 12 boulevard de la Grotte 01/01 au 31/12 [email protected] 250,00 € 650,00 € 6 G8 05 62 34 28 15 www.location-appart-lourdes.jimdo.com 06 75 98 22 77 3 clés CARDEBAT M.C. 28 avenue Jean Moulin 01/04 au 10/10 [email protected] 609,00 € 721,00 € 6 J5 05 62 32 79 65 www.camping-lourdes.com 06 84 60 73 35 3 clés DELAMARE G. 14 rue Haout Mounta 01/01 au 31/12 [email protected] 350,00 € 500,00 € 4 K9 05 62 91 90 18 http://gitelesbourdets.fr 06 44 05 24 17 3 clés FERNANDEZ A. 4 impasse Peyroux 01/01 au 31/12 [email protected] 260,00 € 320,00 € 4 K9 05 62 94 00 48 06 03 63 02 42 3 clés LARRALDE J.B. -

Le Tour De Vallée De BATSURGUERE

Jean -Claude PENAUD - "Le Refuge" 3 rue de Biscaye 65100 LOURDES Tél.: 05 62 94 86 11 - E-mail : [email protected] « Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d’elle et tout vous y ramène » Le tour de vallée de BATSURGUERE Altitude : 791 m. au plus haut Départ : Départ depuis le parking à l’entrée du bois de Lourdes Dénivelé : 735 m. en cumulé Horaire : 4h45 au total Période : Toutes périodes hors neige. Niveau : Pour tous randonneurs entrainés habitués à la montagne. Carte : IGN TOP 25 «Lourdes Argelès-Gazost » n° 1647 ET Accès : De Lourdes se diriger vers le bois de Lourdes derrière les sanctuaires et se garer de suite à l’entrée de ce bois face au chemin large qui monte dans le bois avec un panneau renversé indiquant la direction du col d’Ech. Itinéraire : Du lieu de stationnement se diriger nord-ouest sur le large chemin qui monte dans le bois quelques mètres après la grotte du Roy. Ce chemin, appelé « chemin des Cousteaux », monte régulièrement dans le bois et se transforme ensuite en sentier qui mène allègrement jusqu’au col d’Ech. Le chemin est très bien balisé jusqu’au col. Après les repères et marques sont assez rares et seul moyen de s’orienter est de prendre le Pibeste comme repère sachant que le cap de la Serre ou nous devons passer se trouve à ses pieds. Donc du col suivre un sentier qui suit les clôtures des propriétés jusqu’à un portail métallique à droite que l’on franchit en le refermant bien comme indiqué sur un petit panneau métallique. -

Syndicats D'eau Potable

Syndicats d'eau potable Saint-Lanne Castelnau-Riviere-Basse Rivière Basse Heres Madiran Soublecause Labatut-Riviere Hagedet Caussade-Riviere Villefranque Lascazeres Estirac Auriebat Sombrun SPIDE Maubourguet Sauveterre Syndicat de production Lahitte-Toupiere Monfaucon Lafitole Vidouze Larreule Buzon Lafitole Nouilhan Gensac Barbachen Tarbes Liac Nord Artagnan Segalas Caixon Rabastens-de-Bigorre Vic-en-Bigorre Sarriac-Bigorre Sanous Villenave-pres-bearn Mingot Estampures Saint-Lezer Frechede Camales Bazillac Saint-Sever-de-Rustan Mazerolles Escaunets Lacassagne Senac Villenave-pres-marsac Moumoulous Bernadets-Debat Pujo Ugnouas Seron Mansan Bouilh-Devant Talazac Tarbes Tostat Fontrailles Vic Bilh Marsac Lescurry Peyrun Lameac Antin Montaneres Nord Jacque Tarasteix Castera-Lou Lapeyre Trouley-Labarthe Guizerix Sariac-Magnoac Andrest Soreac Bouilh-Pereuilh Dours Lalanne-Trie Sadournin Peyret-saint-Andre Lagarde Gayan Aurensan Lubret-saint-Luc Casterets Louit Oroix Chis Marseillan Osmets Trie-sur-Baise Larroque Thermes-Magnoac Bazet Puntous Garderes Pintac Oursbelille Collongues Chelle-Debat Luby-Betmont Vidou Puydarrieux Betbeze Bours Castelnau-Magnoac Orleix Sabalos Castelvieilh Mun Villembits Tournous-Darre Barousse Vic Bilh Aubarede Campuzan Barthe Adour Cabanac Lamarque-Rustaing Lizon Hachan Comminges Montaneres Borderes-sur-l-Echez Oleac-Debat Organ Coteaux Pouyastruc Lustar Betpouy Deveze Lalanne Lizos Marquerie Peyriguere Sentous Luquet Ibos Boulin Thuy Tournous-Devant Cizos Pouy Aureilhan Hourc Coussan Sere-Rustaing Vieuzos Vallée -

Lettre Circulaire N° 2010-101

Montreuil, le 04/10/2010 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N° 2010-101 OBJET : Modification du versement transport (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales). - Création du Syndicat Mixte de Transport « LE FIL VERT ». - Suppression de l’identifiant n° 9306503 au 31 décembre 2009. - Attribution du numéro identifiant 9306504 au 1er janvier 2010 - A compter du 1er juillet 2010, le Syndicat Mixte de Transport « LE FIL VERT » instaure un versement transport additionnel (VTA) au taux de 0,30 % sur l’ensemble de l’espace à dominante urbaine constitué par les communes des aires urbaines de Tarbes et Lourdes dans le département des Hautes-Pyrénées. - Création de l’identifiant n° 9316501. - Coordonnées postales, comptables et bancaires. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 2005-044 du 21/02/2005 Par un arrêté du 29 décembre 2009, la Préfecture des Hautes-Pyrénées a autorisé la création du Syndicat Mixte de Transport « LE FIL VERT » entre le Département des Hautes-Pyrénées, la Communauté d’Agglomération du Grand TARBES et la ville de Lourdes. 1 La nouvelle autorité organisatrice de transports (AOT) comprend dans son nouveau périmètre de transports urbains toutes les communes de Communauté d’Agglomération du Grand TARBES ainsi que les aires urbaines de Tarbes et de Lourdes. La création du Syndicat Mixte de Transport « LE FIL VERT » entraîne la suppression de l’identifiant n° 9306503 et le report des communes sur le nouvel identifiant n° 9306504. Par une délibération du 17 mai 2010, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Transport « LE FIL VERT » a décidé d’instaurer, à compter du 1er juillet 2010, le versement transport additionnel (VTA) sur l’espace à dominante urbaine constitué par les communes des aires urbaines de Tarbes et Lourdes dans le département des Hautes-Pyrénées, avec application d’un taux de 0,30 %. -

Official Journal C 150 of the European Union

Official Journal C 150 of the European Union Volume 60 English edition Information and Notices 13 May 2017 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2017/C 150/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services) (1) ... 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2017/C 150/02 Euro exchange rates .............................................................................................................. 2 2017/C 150/03 Communication from the Commission — Publication of the total number of allowances in circulation for the purposes of the Market Stability Reserve under the EU Emissions Trading System established by Directive 2003/87/EC ............................................................................................................ 3 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2017/C 150/04 Prior notification of a concentration (Case M.8477 — LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings) — Candidate case for simplified procedure (1) ............................................................................................... 6 2017/C 150/05 Prior notification of a concentration (Case M.8286 — RHI/Magnesita Refratários) (1) ........................ 7 OTHER ACTS European Commission 2017/C 150/06 Publication of an application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No -

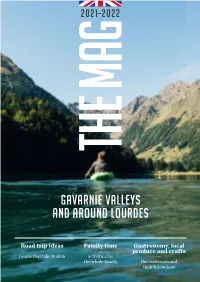

Gavarnie Valleys and Around Lourdes

2021-2022 the Mag Gavarnie Valleys and around Lourdes Road trip ideas Family time Gastronomy, local — — produce and crafts routes that take it all in activities for — the whole family the craftsmen and their know-how Ne gardez pas les pieds sur terre * * Keep your feet off the ground * Keep your feet off the ground PARCTREETOP ACROBATIQUE ADVENTURE - PARK LE BOIS - PIRATE’S DES PIRATES WOOD TROTTINETTE - RAFTING - CANYONING SCOOTERS – RAFTING - CANYONING Le Mag Argelès-GazostArgelès-Gazost - /05 +33 62 (0)5 90 62 3790 37 65 65 - /www.chlorofil-parc.com www.chlorofil-parc.com Gavarnie Valleys PROTECTED AREAS Pyrenees national park Pibeste-Aoulhet Regional Nature Reserve Néouvielle Nature Reserve and around Lourdes 14 Natura 2000 sites UNESCO WORLD HERITAGE SITE SUMMARY The 3 glacial cirques: Gavarnie, Troumouse, Estaubé TOP EXPERIENCES . p .4 VALLEYS . p .8 RICE • Gavarnie • Lourdes Starry Sky International Reserve • Cauterets • Barèges / Pic du Midi • Argelès-Gazost valley • Val d'Azun • Luz-Saint-Sauveur valley • Saint-Pé-de-Bigorre and Batsurguère HIGHEST POINT Family time, FUN AND LAUGHTER TOGETHER ! . p .24 Vignemale 3,298 m From Lourdes to Gavarnie . p .28 PUBLICATION BY TOP LAKE WALKS . p .30 Agence Touristique des Vallées de Gavarnie Terrasse Jacques Chancel PYRENEES NATIONAL PARK . p .32 15, place de la République 65400 Argelès-Gazost The valleys by bike . p .34 [email protected] EDITORIAL WELL-BEING AND THERMAL spas . p .36 OT de Saint-Pé-de-Bigorre , OT de Lourdes, Béatrice Duthu – OT Cauterets, Heritage as the crow flies . p .38 Nadège Imbert & Marion Lavit – OT Luz- Saint-Sauveur, Mélanie Mengarduque - Vallées de Gavarnie, Céline Ringeval, GASTRONOMY, LOCAL PRODUCE AND CRAFTS .