Investigación Y Aportes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Libro Testigos.Pdf

TESTIGOS DE UNA VIDA DE SERVICIO PÚBLICO ISBN. 978-956-8329-11-2 Agosto de 2017, Fundación Jaime Guzmán Inscripción Nº A-280785 Derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra. Santiago de Chile. Editado por Editorial JGE Ltda. Capullo 2240, Providencia. Santiago, Chile. Impreso por Ograma Impresores. Indice 05 87 Prólogo Preocupación por las personas 07 105 Testigos Pasatiempos Favoritos 15 127 Brillante y Elocuente Virtudes y Defectos 37 151 Líder Trabajador Meticuloso 51 161 Formación, principal legado Profundidad Espiritual 65 183 Servicio Público Principios Graníticos I III V Brillante y Elocuente Formación, Preocupación por principal legado las personas II IV Líder Servicio Público VII XI Virtudes y Defectos Profundidad Espiritual VI VIII X Pasatiempos Favoritos Trabajador Meticuloso Principios Graníticos Prólogo La figura de Jaime Guzmán es reconocida como la de uno de los chos jóvenes que, siendo alumnos o amigos del senador, tuvie- políticos más importantes del siglo XX de nuestro país, y el más ron la oportunidad de recibir de él una formación integral y ser influyente en la derecha contemporánea. Su inteligencia, forma- contagiados de su pasión por el servicio público. Su legado, no ción intelectual y espiritual, junto con su liderazgo innato y pro- obstante, ha trascendido hasta hoy, pues siguen siendo muchos funda preocupación por el país, justifican dicho reconocimiento. los jóvenes que en virtud de su ejemplo deciden aportar con lo Pues todas esas capacidades y virtudes se reflejan en los distin- mejor de su formación al país, ya sea incorporándose o creando tos proyectos que emprendió a lo largo de su vida. -

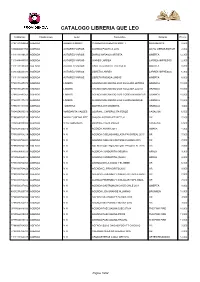

Catalogoqueleopedrodevaldivia40.Pdf

CATALOGO LIBRERIA QUE LEO CodBarras Clasificacion Autor Titulo Libro Editorial Precio 7798141020454 AGENDA ALBERTO MONTT CUADERNO ALBERTO MONTT MONOBLOCK 8,500 1000000001709 AGENDA AUTORES VARIOS AGENDA POLITICA 2012 OCHO LIBROS EDITOR 2,900 1111111199121 AGENDA AUTORES VARIOS DIARIO NARANJA ARTISTA OMERTA 12,300 1111444445551 AGENDA AUTORES VARIOS IMANES LARREA LARREA IMPRESOS 2,900 1111111198988 AGENDA AUTORES VARIOS LIBRETA GRANATE CALCULO OMERTA 8,200 3333344443330 AGENDA AUTORES VARIOS LIBRETA LARREA LARREA IMPRESOS 6,900 1111111198995 AGENDA AUTORES VARIOS LIBRETA ROSADA LINEAS OMERTA 8,500 7798071447376 AGENDA LINIERS AGENDA MACANUDO 2020 ANILLADA LETRAS GRANICA 10,000 7798071447390 AGENDA LINIERS AGENDA MACANUDO 2020 ANILLADA LLUVIA GRANICA 10,000 7798071447352 AGENDA LINIERS AGENDA MACANUDO 2020 COSIDA BANDERAS GRANICA 10,000 7798071447338 AGENDA LINIERS AGENDA MACANUDO 2020 COSIDA BOSQUE GRANICA 10,000 7798071444399 AGENDA . MAITENA MAITENA 007 MAGENTA GRANICA 1,000 7804654930019 AGENDA MARGARITA VALDES JOURNAL, CAPERUCITA FEROZ VASALISA 6,500 7798083702128 AGENDA MARIA EUGENIA PITE CHUICK AGENDA PERPETUA VR 7,200 7804654930002 AGENDA NICO GONZALES JOURNAL PIZZA PALIZA VASALISA 6,500 7804634920016 AGENDA N N AGENDA AMAKA 2011 AMAKA 4,900 7798083704214 AGENDA N N AGENDA COELHO ANILLADA PAVO REAL 2015 VR 7,000 7798083704221 AGENDA N N AGENDA COELHO CANTONE FLORES 2015 VR 7,000 7798083704238 AGENDA N N AGENDA COELHO CANTONE PAVO REAL 2015 VR 7,000 9789568069025 AGENDA N N AGENDA CONDORITO (NEGRA) ORIGO 9,900 9789568069032 AGENDA -

Referencia De Otros Padrillos

PORTADILLA INDICE GENERAL REFERENCIA DE PADRILLOS FUND OF FUNDS (Saint Ballado y Heather’s Flight por Seattle Dancer) 7-10 BRUJO DE OLLEROS (Wild Event y Hit Oil por Roy) 11-13 A LITTLE WARM (Stormin Fever y Minidar por Alydar) 14 BROOKLYN BOY (Gone West y Moon Queen Por Sadler’s Wells) 14 DYNAMIX (A. P. Indy y Sahuista por Raja Baba) 15 FAHIM (Green Desert y Mahrah por Vaguely Noble) 15 IVAN DENISOVICH (Danehill y Holywood Cat por Kris S.) 16 MELLON MARTINI (Sadler’s Wells y Sand Springs por Dynaformer) 16 INDICE GENERAL 4 INDICE GENERAL Pags. Potrillos 1.DUNKERQUE (Fund Of Funds y The Cherry por El Coliseo) 18-19 2.TAIMAZOV (Fund Of Funds y Quenian por Lost Dutchman) 20-21 3.DOLOMITE (Brujo De Olleros y Fashion Sense por A. P. Indy) 22-23 4.LINAJUDO (Brujo De Olleros y Liberatrix por Mogador) 24-25 5.MERCADO LIBRE (Brujo De Olleros y Dolina por Don Omar) 26-27 6.TETERO (Brujo De Olleros y Princesa Oraña por Patio De Naranjos) 2015 m 28-29 7.EL CEBADOR (Ivan Denisovich y Fade Alley por Aly’s Alley) 30-31 8.IBEROSTAR (Ivan Denisovich y Caiamba Alley por Aly’s Alley) 32-33 9.JEAN BEAN (Ivan Denisovich y Royal Rafaela por Our Emblem) 34-35 10.MENTE ABIERTA (Ivan Denisovich y La Compinche por El Compinche) 36-37 11.PIF PAF (Brooklyn Boy y Saratoga por Robin Des Pins) 38-39 12.SERENICO (Dynamix y Sara De Versailles por Hennessy) 40-41 13.TURBIO ( A Little Warm y Dominadora por Plicck) 42-43 14.MALAYO (Fahim y Dahlia D’Oro por Medaglia D’Oro) 44-45 Potrancas 15.BATALLOSA (Fund Of Funds y Rue De Paris por High Yield) 46-47 16.DULIANA (Fund Of Funds y Halodramatic por Theatrical) 48-49 17.LIE TO ME (Fund Of Funds y Wild Forest por Forest Camp) 50-51 18.SOTRETA (Fund Of Funds y Por Rebelde por Thunder Gulch) 52-53 19.FESTICHOLA (Ivan Denisovich y Gay Stephie por Ride The Rails) 54-55 20.IMPUESTA (Ivan Denisovich y Farda Vencedora por Lode) 56-57 21.VITARIANA (Brooklyn Boy y Mora Stripes por Equal Stripes) 58-59 22.VICKY RICKY (Mellon Martini y Victoire Carina por Northern Afleet) 60-61 5 INDICE GENERAL REFERENCIA DE PADRILLOS 6 FUND OF FUNDS (USA) Fam. -

La UC : De Alameda a Apoqulndo

.■-.<>■ V BIBLIOTECA NACIONAL 0274010 La UC : De Alameda a Apoqulndo En páginas anteriores hemos señalado cómo la clase alta no abandonó el fútbol, debido al proceso de apropiación de éste por las masas populares. Por el con trario, hemos reseñado también algunas experiencias in stitucionales que pretendieron su representación, como fue el caso de Santiago National primero y Green Cross, después y cómo ambos fracasaron en e! intento sin poder consolidarse, hasta desaparecer. Sin embargo, ello no implica que los sectores acomodados de la sociedad no hayan podido generar una representación institucional de Importancia en el fútbol chileno. En 1937 se había fundado el Club Deportivo de la Universidad Católica, institución de enseñanza superior que tradicionalmente había sido, y lo seguiría siendo, un centro formativo que atraía a un contingente importante de jóvenes provenientes de la alta sociedad. La UC vendría no sólo a desplazar a los clubes antes nombrados, sino que a ir aglutinando progresivamente también a otros sectores sociales. En este proceso de crecimiento el éxito deportivo jugaría también su rol -como en los otros casos descritos- pero con una diferencia fundamental : la UC llegaría a ser una excepción dentro del fútbol nacional. Desde un comienzo, el club se perfila institucional- mente de manera distinta a las características que ofrecen la gran mayoría. Se desarrolla, efectivamente, como un club deportivo y social, que ofrece a sus asociados in stalaciones y actividades, que les permiten su participación no sólo como espectadores de un partido de fútbol. Par ticipa prácticamente en todas las ramas deportivas existen tes, desde el atletismo al automovilismo, pasando por la 82 natación o el rugby. -

Pisando La Pelota.Indd

Pisando la Pelota Comentarios deportivos José Antonio Lizana A. Ediciones Pisando la Pelota – Comentarios deportivos José Antonio Lizana A. RPI: 237.727 ISBN: 978-956-353-607-2 Corrección de textos: Raúl Cáceres Campos, Hernán Ortíz González Edición y corrección de materia: Felipe Risco Cataldo Diseño de portada: Gabriela Ávalos Acevedo Diagramación: Luis Ugalde Muñoz Contacto: [email protected] Impreso en Gráfica LOM Santiago, mayo de 2014 Dedicado a mis ángeles, Juana de Dios Arce Carrasco y José Eugenio Lizana Vergara (Q.E.P.D). A mis sobrinos, Dieguito y Cristóbal. A mi hermana Pamela y a Marquitos. A Luisa Fernanda con amor. Futbolistas desaparecidos* (Óscar Hahn) Después de haber hollado el frágil césped de esta efímera tierra, de esta cancha en la que alguna vez todos jugamos, los futbolistas desaparecidos están pisando un campo inmarchitable en la región donde no se vuelve. Juegan allí un partido sempiterno. Con la pelota inventan una danza, una voluta, un arabesco, un triángulo. Toma el balón Garrincha, se lo pasa de taco a Ferenc Puskás que acelera y lanza al arco: súper atajada del arquero Yashin, la araña negra. Giussepe Meazza inicia el contraataque. El Sapo Livingstone emprende el vuelo y desvía un misil vertiginoso. Stanley Matthews la cede a Fritz Walter. Este gira, dispara y da en el poste. Salta Obdulio Varela y de cabeza la coloca en el rincón de las ánimas. Las estrellas fugaces, los cometas, los asteroides copian en su curso cada jugada de los futbolistas. El Gran Árbitro rige esta contienda. Los hinchas van llegando puntualmente. *Poema cedido por el autor para ser publicado exclusivamente en esta obra. -

TESIS-El-Catorce-De-Los-Blancos.Pdf (598.7Kb)

Universidad de Chile Instituto de la Comunicación e Imagen Escuela de Periodismo EL 14 DE LOS BLANCOS FELIPE ALBERTO BARRA DEL RÍO JAIME HAROLD CORDERO MORALES MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE PERIODISTA Categoría: Reportaje PROFESOR GUÍA: EDUARDO LUIS MARIO SANTA CRUZ ACHURRA SANTIAGO DE CHILE NOVIEMBRE 2018 DEDICATORIA A mi madre y mi padre, que desde el principio han creído en mí y me han apoyado en el sueño de ser Periodista Felipe Barra Del Río Mamá, Papá, Brodolfo, y muchos más: gracias por tanto. Jaime Harold Cordero Morales 2 “Lo único que me importa es que mi familia esté bien. Mi vida es mi familia y Dios. No quiero ser figura, quiero estar contento” Entrevista a Matías Fernández en revista Sábado. Octubre 3, 2015 “Antes fue Maradona, ahora es ‘Mati’ Fernández: desde el fútbol chileno ha nacido el más grande” Hinchada de Colo Colo. Diciembre, 2006 “Ahora, este chico es un ‘crá’. El 14 de los blancos es un ‘crá’. Qué jugada hizo” Diego Latorre, comentarista de Fox Sports. Agosto 31, 2006 3 ÍNDICE INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 6 CAPÍTULO I: FERNÁNDEZ ANTES DEL 2006 ......................................... 8 Selección chilena sub 20 ............................................................................. 10 Selección chilena adulta: primeras apariciones ......................................... 13 Intenciones de irse de Colo Colo: reacción de Ricardo Dabrowski ................. 16 Desarrollo del juego junto a Jorge Valdivia .................................................... -

El Mundial, Señores, Se Hace En Chile, Sí O Sí” Jorge Alessandri Rodríguez, Presidente De Chile

1 2 “El Mundial, señores, se hace en Chile, sí o sí” Jorge Alessandri Rodríguez, Presidente de Chile. (En respuesta a la FIFA después del terremoto de 1960, el más grande de la historia) “Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo” Carlos Dittborn Pinto, Delegado de Chile ante la FIFA. (En su discurso previo a la votación en el congreso de FIFA en Lisboa para elegir la sede del Mundial de 1962 y en la cual nuestro país obtuvo 32 votos, Argentina 10 y se abstuvieron 14 países) 3 4 EL MUNDIAL DE 1962 MARCÓ EN FORMA INDELEBLE A NUESTRO PAÍS Al cumplirse medio siglo de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en Chile, CAP ha querido aportar a su conmemoración este documento que recopila los mejores momentos de ese gran evento de nuestra historia deportiva. Desde la perspectiva que da el tiempo, hoy podemos afirmar que el Mundial de 1962 constituyó un acontecimiento único, que marcó en forma indeleble a nuestro país, tanto por lo realizado en la cancha, como fuera de ella. Chile se sobrepuso a los efectos devastadores del gran terremoto de 1960, y pudo hacer realidad el compromiso que había asumido de organizar esta gran justa deportiva. Esta es la epopeya de una nación que ha vencido reiteradamente a la adversidad, sacando fuerzas de flaquezas, transformando el infortunio en una historia de logros y satisfacciones, donde el tercer puesto alcanzado en 1962 resulta una merecida recompensa al esfuerzo colectivo de toda esa generación. CAP —empresa chilena con 62 años de trayectoria— ha debido sobrellevar idénticas dificultades, producto de esta singular naturaleza que poseemos. -

Los Origenes Del Futbol En El Mundo

HISTORIA DEL FUTBOL eHIüENO A Manera óe Prólogo Toda actividad humana ha producido una nutrida literatu- ra. Y todo hecho de trascendencia internacional, ha acarreado la producción de incontables obras. En nuestro país, en pocas decenas de años, el fútbol ha llegado a ser el único espectáculo capaz de congregar habitual- mente conglomerados' humanos que ningún otro acto puede reunir. A la vera de esta disciplina deportiva, un considerable nú- mero de personas ha encontrado su medio de subsistencia. Gra- cias al fútbol, centenares de gente productiva y que se desen- vuelve dentro de la población útil y activa del país, ha visitado otras latitudes, trayendo nuevas concepciones y nuevas técnicas e ideas para sus actividades privadas. El fútbol ha hecho conocer a nuestro país me/or que lo que lo han hecho conocer en cien años, nutridas y dispendiosas misiones de todo otro orden. Es- te deporte ha conseguido hacer brotar el abrazo fraterno de hombres colocados en barricadas irreconciliables. Resultaría inoficioso y majadero continuar enumerando lo que ha hecho el fútbol en las múltiples facetas de la convivencia humana na- cional e internacional. Sin embargo, nada se ha escrito en Chile sobre la historia de esta disciplina la cual es hoy en día, una de las piedras fun- damentales de la estructura social. Es decir, mucho se ha escrito en forma de artículos y cró- nicas; pero nada en forma de recopilación ordenada, metódica y racional. Es por ello que hemos emprendido esta tarea. Y queremos destacar en forma muy clara y precisa, que esta "Historia del Fútbol Chileno" que hoy aparece a la luz del público, es sólo el producto del esfuerzo mancomunado de dos hombres —au- tor y editor—, sin que haya intervenido ni mediado alguna so- licitación de apoyo en ningún sentido a ninguna persona, orga- nismo, institución o corporación privada, fiscal o semi-fiscal. -

Historia De La Revista Estadio Memoria Para Optar Al Título De Periodista

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO ESCUELA DE PERIODISMO Historia de la revista Estadio Memoria para optar al Título de Periodista Profesor Guía: Alej andto .Cabtera-Ferrada. Alumno: César Campes -Salinas. Santiago, dfciembte· ·de ·1999 · - J Dedicatoria A mi familia, principalmente a mis padres (Uiiana y Luis), quienes me brindaron todo el apoyo para estudiar una carrera universitaria. A mi hermana {Claudia) y a mis sobrinas (Muriel y catalina). Además al profesor Alejandro cabrera por haberme otorgado su apoyo en esta memoria. Son tantas fas personas que se vienen a fa mente, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestro querido compañero Roberto Farías1 quien seguramente veJa por nosotros desde otro mundo. No quiero dejar fuera a mi inseparable compañero1 hermano y~ sobre todo, amigo, Sergio Ojeda Barías, quien siempre me tendió fa mano en los momentos diñciles que viví en mi época estudiantil. Por último, a mi abuelo Francisco salinas Araya, quién mientras estuvo entre nosotros fue un fiel hincha del Auda>e Italiano. Incluso estando ciego hahfa que llevatfo a cualquier recinto deflortivo donde jugara el audita. César Cam~.~ Salinas. 1 INDICE Pag. In.troducción..................................................................................................... 3 Definición de Periodismo ....................•........................................................... 6 , .Am. ,_ • 8 .. Ongenes en- enea.................................................................................... .-.~ D e fini cton., d.e -

Mensaje 131:CSF.Qxd

# i Copa AÑO XXIV Nº 131 MAYO - JUNIO 2012 CONFEDERACIÓN America SUDAMERICANA DE FÚTBOL MESSI Cruzando la Cordillera... Crossing the Mountain Range… El presidente de la CONMEBOL, CONMEBOL President. Dr. Nicolás Dr. Nicolás Leoz, y el titular Leoz and the head of Chile’s de la Federación de Fútbol de Football Federation, Sergio Jadue, Chile, Sergio Jadue, anunciaron officially announced the dispute GENIO DEL oficialmente la disputa de la próxima of the next edition of the edición del legendario torneo legendary competition in the en la patria de O'Higgins. country of O’Higgins. CONMEBOL Nº 131 - JUNIO MAYO 2012 - / INGLÉS ESPAÑOL GOAL GENIUS Santander elegido Mejor Banco de América Latina* MARCAMOS EL MEJOR RESULTADO Para Banco Santander ser considerado el Mejor Banco de América Latina es una gran satisfacción. Llevarlo a la práctica con cada uno de nuestros 102 millones de clientes y con 3,3 millones de accionistas, nuestro objetivo. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. futbolsantander.com El Valor de las Ideas * Según la revista Global Finance SUDAMERICANOS Y REYES DEL FÚTBOL South Americans and Football Kings l centenario del querido Santos Futebol Clube nos trajo una foto he centennial of the dear Santos Futebol Clube brought us a muy bonita: Pelé y Neymar reunidos en la celebración. El rey del very nice photo: Pelé and Neymar gathered together in the Efútbol y el príncipe que aspira a la corona. La imagen contiene un Tcelebration. The football King and the Prince who hopes to get hondo simbolismo: el ayer y el hoy, y entre ambos, la excelencia del fút- the crown. -

La Comunicación Y La Información Frente a Los Desafios Del País: Investigación Y Aportes

LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN FRENTE A LOS DESAFIOS DEL PAÍS: INVESTIGACIÓN Y APORTES I Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación Social Pucón, 23 y 24 de octubre de 2014 Chile 1 Título: La comunicación y la información frente a los desafios del país: Investigación y aportes Compilador: Raymond Colle De S. Editor: INCOM Chile, Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación Editor Internacional : Rubén Canella para FISEC en su revista académica Fisec-estrategias Lugar y fecha de edición: Lomas de Zamora, Buenos Aires , Argentina 2015 Ilustración de portada: “Nube de palabras” correspondiente a la frecuencia de términos significativos presentes en los títulos de las ponencias reproducidas en el presente compendio. Licencia Creative Commons* * * * Queda expresamente autorizada la reproducción total o parcial de los textos publicados en este libro, en cualquier formato o soporte imaginable, salvo en el caso de ediciones con ánimo de lucro, señalando siempre la fuente. Las publicaciones donde se incluyan textos de esta publicación serán ediciones no comerciales y han de estar igualmente acogidas a Creative Commons. Harán constar esta licencia y el carácter no venal de la publicación. 2 TABLA DE CONTENIDOS Las ponencias han sido ordenadas por orden alfabético del apellido del primer autor. • Rubén Canella López. Prólogo a la edición internacional 5 • Raúl Herrera Echenique. Introducción. 6 • Lorena Antezana Barrios: La función social de caricaturas y 8 fotomontajes en Chile. • Caroline Avila Nieto: ¿Videomalaise o Círculo Virtuoso? Los efectos 17 del consumo de noticias en el interés y la confianza política en Chile. • Ingrid Bachmann & Constanza Mujica: Noticias y melodrama en Chile: 31 efectos sobre la atención, retención y comprensión informativa. -

Brasilian Supertähden Viime Kesän MM-Kisat Päättyivät Jättipetty- Mykseen, Kun Hän Joutui Jättämään Selkävamman Takia Turnauksen Kesken Puolivälieräottelussa

COPA AMÉRICA 2 015 11.6. – 4.7.2015 Kisojen tähdet 12 maan analyysit ja kokoonpanot E t itkeä saa, Otteluohjelma toriatilastot His Argentiina Leo Messin johtama Argentiina on kovatasoisen Copa Américan ykkössuosikki, vaikka ei ole voittanut tittelin titteliä 22 vuoteen. MAR TIN ACOSTA / REUTERS VeikkausTV näyttää kaikki ottelut suorana. w ww.veikkaustv.fi COPA AMÉRICA 2015 KUUMIMMAT TÄHDET Edinson Cavani Modernin hyökkääjän fyysinen prototyyppi: vahva, nopea ja väsymätön. Taitava sekä maassa että ilmassa. Viidellä viime kaudella uruguaylainen on mättänyt Napolille ja PSG:lle yhteensä 160 maalia. Tehoistaan huolimatta Cavani on ollut viime vuodet suurempien nimien varjossa. Nyt hän on joukkueensa ykköstähti. Neymar Brasilian supertähden viime kesän MM-kisat päättyivät jättipetty- mykseen, kun hän joutui jättämään selkävamman takia turnauksen kesken puolivälieräottelussa Kolumbiaa vastaan. K OONNUT: PETRI LAHTI, SAMI NIEMINEN, LARI VESANDER OONNUT: PETRI LAHTI, SAMI Ilman Neymaria Brasilia oli ratkaisu- peleissä täysin hu- kassa. FC Barcelonan huipputaitava pallo- taituri on jälleen Bra- silialle kaikki kaikessa, kun sambamaa yrittää paikkailla MM-kiso- jen haavojaan. Alexis Sánchez Kun Sánchez pääsee pallon kanssa täyteen vauhtiin, häntä on erittäin vaikea pysäyttää. Vikkelä laita- hyökkääjä pelasi huikean debyyttikauden Arsenalissa. Chileläinen teki 42 ottelussa 24 maalia. Sánchez leikkaa mielellään laidalta sisään ja laukoo vaarallisesti – tai antaa läpisyötön. James Rodríguez Nousi Brasilian MM-kisoissa tuntemattomuu- desta valokeilaan.