Vie Rurale Dans L'aisne ME Ok

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ZRR - Zone De Revitalisation Rurale : Exonération De Cotisations Sociales

ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -

La Carte Touristique Du Pays De Thiérache

Amsterdam Londres Bruxelles NOS PRODUCTEURS DE MAROILLES Lille OUR MAROILLES PRODUCERS Maroilles Fauquet (C2) Luxembourg 28 rue de la Croix LA THIÉRACHE 02170 LE NOUVION- EN-THIÉRACHE Reims 03 23 98 35 70 Paris Maroilles Leduc (D2) 4 route de La Capelle - 02260 SOMMERON Thiérache < Aisne < Hauts-de-France 03 23 97 23 86 Maroilles Lesire (E2) 9 rue Dardennes - 02500 MONDREPUIS 03 23 58 13 51 Ferme de la Fontaine Orion (C4) 1 rue de Hurtebise - 02140 HAUTION Louez votre vélo, à assistance électrique Carte touristique du Pays de Thiérache Randonnées ou non, auprès de l’un de nos prestataires : Le Terroir 03 23 98 22 50 Rent your bike, with electric assistance or not, Ferme de Maliécourt (B1) The Thiérache Tourist map with one of our service partners: Thiérachien 02450 OISY - 03 27 77 60 44 à travers le Bocage Ferme de la Planchette (C2) à AUTREPPES (D3) 7, La Planchette - 02170 ESQUEHERIES 47 circuits de randonnée balisés (micro-balades chez “Canoë Evasion” Forte de son paysage bocager, la Thiérache regorge 03 23 97 08 56 culturelles, naturelles, randonnées pédestres et cyclo) 03 23 97 42 90 de vergers à pommes et de verts pâturages desquels sillonnent le bocage de Thiérache ! Plus de 500 km de à ERLOY (C3) les troupeaux nous livrent leur précieux lait. De NOS PRODUCTEURS DE CIDRE auprès du “Moulin d’Erloy” randonnées vous sont proposés au recto de la Carte 03 23 97 41 31 l’abondance de ces produits phares sont issues deux ET APÉRITIF LOCAL Terre des Églises OUR CIDER MAKERS Touristique dans l’encart “Circuits de Randonnées” et à GUISE (B3) spécialités locales : le fameux Maroilles qui bénéficie dans des topofiches téléchargeables gratuitement sur à la boutique “Les Copains d’Thiérache” notamment des appellations A.O.C et A.O.P et le Le Clos de la Fontaine Hugo (F6) le site www.randonner.fr. -

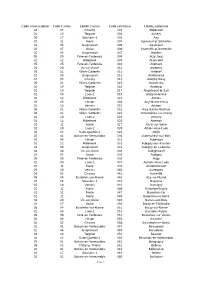

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

VALLEE DE L'iron, D'hannappes a LAVAQUERESSE (Identifiant National : 220013442)

Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013442 VALLEE DE L'IRON, D'HANNAPPES A LAVAQUERESSE (Identifiant national : 220013442) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 02THI102) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (COPPA G.), .- 220013442, VALLEE DE L'IRON, D'HANNAPPES A LAVAQUERESSE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013442.pdf Région en charge de la zone : Picardie Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (COPPA G.) Centroïde calculé : 700728°-2552331° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 12/05/1999 Date actuelle d'avis CSRPN : 12/05/1999 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Hauts-de-France Chauny Abbécourt 02 02001 Hauts-de-France Tergnier Achery 02 02002 Hauts-de-France Soissons Acy 02 02003 Hauts-de-France Marle Agnicourt-et-Séchelles 02 02004 Hauts-de-France Tinqueux Aguilcourt 02 02005 Hauts-de-France Bohain-en-Vermandois Aisonville-et-Bernoville 02 02006 Hauts-de-France Tinqueux Aizelles 02 02007 Hauts-de-France Soissons Aizy-Jouy 02 02008 Hauts-de-France Gauchy Alaincourt 02 02009 Hauts-de-France Pinon Allemant 02 02010 Hauts-de-France Vic-sur-Aisne Ambleny 02 02011 Hauts-de-France Soissons Ambrief 02 02012 Hauts-de-France Tinqueux Amifontaine 02 02013 Hauts-de-France Tergnier Amigny-Rouy 02 02014 Hauts-de-France Villers-Cotterêts Ancienville 02 02015 Hauts-de-France Tergnier Andelain 02 02016 Hauts-de-France Tergnier Anguilcourt-le-Sart 02 02017 Hauts-de-France Pinon Anizy-le-Château 02 02018 Hauts-de-France Ham Annois 02 02019 Hauts-de-France Hirson Any-Martin-Rieux 02 02020 Hauts-de-France Hirson Archon 02 02021 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Arcy-Sainte-Restitue 02 02022 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Armentières-sur-Ourcq 02 02023 Hauts-de-France Laon Arrancy 02 02024 Hauts-de-France Gauchy Artemps 02 02025 Hauts-de-France Montmirail Artonges 02 02026 Hauts-de-France Laon Assis-sur-Serre 02 02027 Hauts-de-France Laon Athies-sous-Laon 02 02028 Hauts-de-France Saint-Quentin Attilly 02 02029 Hauts-de-France Caudry Aubencheul-aux-Bois 02 02030 Hauts-de-France Hirson Aubenton 02 02031 Hauts-de-France Ham Aubigny-aux-Kaisnes -

Archives Departementales De L'aisne

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AISNE Sous-série 41 J Inventaire analytique des archives déposées par la Société historique et archéologique de Vervins et de la Thiérache XIIIe siècle-1987 par Marie-Noëlle Lenglet sous la direction de Patrice Marcilloux LAON 1996 41 J Fonds de la Société historique et archéologique de Vervins et de la Thiérache XIIIe siècle-1987 (4 m.l.) ******* INTRODUCTION 1) Constitution du fonds La Société archéologique de Vervins et de la Thiérache fondée en 1872 a déposé quatre mètres linéaires d’archives aux Archives départementales de l’Aisne en août 1993. Il s’agit d’un fonds très divers, autant par la période couverte que par la nature des documents et leur provenance. Derrière des dates extrêmes très larges (XIIIe siècle-1987), se cachent en fait des documents couvrant principalement la période allant du XVIIe siècle au XXe siècle : seuls quelques fragments de manuscrits médiévaux remontent au XIIIe siècle. Une seule pièce date de 1398 ; quatre pièces datent de 1447, 1490, 1491 et 1497 ; pour le XVIe siècle, une vingtaine de pièces s’échelonnent de 1543 à 1597. Il faut aussi considérer les copies d’actes effectuées au XVIIIe siècle et concernant des périodes antérieures (par exemple les archives de la famille de Béthune et de Fay d’Athies). Le fonds est constitué d’archives familiales, notariales, communales, administratives, etc. provenant de divers donateurs qui sont parfois identifiables. Leur nom n’est pas indifférent ; la liste suivante est même assez représentative des relations qu’a pu entretenir la Société de Vervins à différentes époques : M. Amédée Piette a rassemblé de nombreuses pièces constituant ce fonds (XIXe siècle) ; M. -

GAL Du Pays De Thiérache

GAL du Pays de Thiérache Prisches Fesmy-le-Sart St-Martin- Barzy- Rivière en-Thiérache Busigny GAL du Pays de la Thiérache Molain Ribeauville Bergues- Fontenelle sur-Sambre La Vallée- Oisy Rocquigny Limite des EPCI Mulâtre Papleux Fourmies Wassigny Boué Vaux-Andigny Le Nouvion-en-Thiérache Étreux La Flamengrie Vénérolles CC de la Thiérache Mennevret La Neuville- lès-Dorengt Bohain-en-Vermandois Hannapes Esquéhéries du Centre Clairfontaine La Capelle Tupigny Dorengt Mondrepuis Petit-Verly Leschelle Buironfosse Sommeron Grougis Lerzy Iron Wimy Hirson Grand-Verly Lavaqueresse Froidestrées Neuve- Saint-Michel Aisonville- Villers- Luzoir Maison et-Bernoville Lesquielles- Crupilly Englancourt Vadencourt St-Germain lès-Guise Malzy Chigny Gergny Ery Ohis CC des Trois Rivières Erloy Sorbais CC Thiérache Sambre et Oise Buire Watigny Noyales Monceau- Proix sur-Oise Autreppes Origny- Guise Romery Marly- St-Algis en-Thiérache Any- Flavigny- Gomont Étréaupont Éparcy Martin-Rieux Hauteville Proisy La Hérie Fontaine-Notre-Dame le-Grand- Wiège- La Bouteille et-Beaurain Faty Bernot Macquigny Haution Bucilly Audigny Le Sourd Martigny Colonfay Fontaine- Landouzy-la-Ville Leuze La Vallée- Laigny au-Blé lès-Vervins Logny- lès- Puisieux-et-Clanlieu Landouzy-la-Cour Aubenton Lemé Voulpaix Vervins Landifay- St-Pierre- et-Bertaignemont Beaumé Sains- lès-Franqueville Plomion Aubenton Richaumont Besmont Le Hérie- Franqueville Gercy Thenailles Jeantes la-Viéville Chevennes Harcigny Rougeries Bancigny Gronard Housset Marfontaine St-Gobert Coingt Mont- Ribemont La Neuville- -

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°R32-2021-199 Quinquies

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°R32-2021-199 quinquies Publié le 12 mai 2021 SOMMAIRE DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS HAUTS-DE-FRANCE Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion parcours emploi compétences « jeunes » Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion parcours emploi compétences pour des publics non-jeunes Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion CIE Annexe 1 Modalités de prise en charge de la convention initiale et du renouvellement du parcours emploi compétence (CUI-CAE) « jeunes », en pourcentage du SMIC HORAIRE BRUT TABLEAU N°1 Prise en charge par publics Taux de Durée prise hebdomadaire Durée de prise en charge en charge maximale de de la Publics (% du SMIC prise en convention initiale horaire brut) charge Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès 65% 30 heures de 9 mois à 12 mois à l’emploi » (article. L.5134-20 du Code du Travail) âgées de moins de 26 ans, et de moins de 31 ans si présentant un handicap. Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi » (article. L.5134-20 du Code du Travail) âgées de moins de 26 ans, et de moins de 31 ans si présentant un handicap étant : 80% 30 heures de 9 mois à 12 mois - Demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville (QPV) ; - Demandeurs d’emploi résidant dans les zones de revitalisation rurales (liste des communes concernées en annexe de l’arrêté) Taux de Durée prise hebdomadaire Durée de prise en charge en charge maximale de Publics du renouvellement (% du SMIC prise en horaire brut) charge Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès 65% 30 heures de 6 mois à 12 mois à l’emploi » (article. -

Recueil N°199 Quater Du 12 Mai 2021

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°R32-2021-199 quater Publié le 12 mai 2021 SOMMAIRE DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS HAUTS-DE-FRANCE Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion CIE Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion parcours emploi compétences pour des publics non-jeunes Arrêté préfectoral fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion parcours emploi compétences « jeunes » Annexe Modalités de prise en charge du contrat unique d’insertion CIE, en pourcentage du SMIC horaire brut Conventions annuelles d’objectifs et de moyens conclues avec les conseils départementaux Taux de Durée prise hebdomadaire Durée maximale de prise en charge en charge maximale de de la Publics (% du SMIC prise en convention horaire brut) charge 6 mois si CDD Bénéficiaires du RSA prescrits dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de 0% 30 heures moyens entre l’Etat et les conseils départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de- 12 mois si CDI Calais et de la Somme. Dispositions nationales et dispositions spécifiques régionales Taux de Durée prise hebdomadaire Durée maximale de prise en charge en charge maximale de de la Publics (% du SMIC prise en convention horaire brut) charge Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 6 mois si CDD d’accès à l’emploi » (article. L.5134 du Code du Travail) : 47% 35 heures 12 mois si CDI - âgées de moins de 26 ans, et de moins de 31 ans si présentant un handicap à l’exception de ceux pouvant prétendre à un CIE BRSA Personnes « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi » (article. -

Les Aides FEADER Du Dispositif ISIS Dans L'aisne

Les aides FEADER du dispCoAsMitBifR ISAIIS dans l'AISNE 26 Fesmy-le-Sart 15 Barzy-en-Thiérache 25 Bergues-sur-Sambre Fontenelle 54 Oisy 11 Papleux Rocquigny Vendhuile 4 1 Boué Le Nouvion-en-Thiérache 67 4 87 Étreux La Flamengrie 1 4 13 Bohain-en-Vermandois Vénérolles 5 9 30 La Neuville-lès-Dorengt Esquéhéries 9 4 La Capelle Clairfontaine 10 Tupigny 7 23 Mondrepuis Leschelle Buironfosse Ramicourt Sommeron 3 Iron Lerzy 4 Wimy 6 7 Froidestrées 5 19 18 Lesquielles-Saint-Germain Crupilly Chigny Gergny Jeancourt Luzoir 1 5 Saint-Michel 18 Effry Ohis 5 7 Sorbais 14 1 1 18 18 7 Saint-Algis Watigny Autreppes Étréaupont 2 Marly-Gomont Origny-en-Thiérache Wiège-Faty Any-Martin-Rieux 9 La Bouteille 3 Haution 7 35 11 1 4 25 15 10 22 Landouzy-la-Ville Martigny Homblières Neuvillette La Vallée-au-Blé Fontaine-lès-Vervins 1 Landouzy-la-Cour 2 2 Voulpaix 11 Thenelles 4 Sains-Richaumont Besmont Étreillers 1 Aubenton Origny-Sainte-Benoite Landifay-et-Bertaignemont 3 Plomion 11 Neuville-Saint-Amand 10 1 2 Gercy Jeantes Roupy 2 13 8 1 5 3 3 Gronard 4 4 Coingt Urvillers Ribemont 2 Iviers 8 3 Brunehamel 1 Burelles Dagny-Lambercy Dohis 4 Les Autels 3 3 Parfondeval 2 4 2 Archon Clastres Vigneux-Hocquet Résigny Brissy-Hamégicourt 1 Bosmont-sur-Serre Renneval 5 Renansart 22 Grandrieux 2 2 10 3 Vendeuil Brissay-Choigny Remigny Montigny-sur-Crécy Agnicourt-et-Séchelles Rouvroy-sur-Serre 3 Mayot Rozoy-sur-Serre 11 1 2 Chaourse 1 Achery Anguilcourt-le-Sart 12 3 4 3 3 Remies 2 2 Montloué Noircourt La Fère 2 3 Versigny 3 7 Mâchecourt 7 1 11 Beautor Couvron-et-Aumencourt -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 02 AISNE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 02 - AISNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 02-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 02-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 02-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 02-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Les Bons De Monnaie Émis Pendant La Guerre De 1914-1918 - Canton Du Nouvion- En-Thiérache (Aisne) -*

- 131 - Les bons de monnaie émis pendant la guerre de 1914-1918 - Canton du Nouvion- en-Thiérache (Aisne) -* SOURCES - Archives. - Les Archives de chaque commune conservent les registres de dtliberations du Conseil Municipal. Le registre de Barzy a et6 dépose aux Archives Departementa- les il Laon ; celui d’Esqueheries ne comporte aucune mention pour la période de la guerre. - Archives Municipales de Saint-Quentin, 4 H. 382 il 389, liasses concernant certaines communes qui émirent des BRU dont Leschelle et Le Nouvion (liasse 4 H 384). - Les Archives Municipales de Maubeuge detruites durant la seconde guerre mondiale ne conservent plus aucun document de la première guerre. - Collections. a - BanquedeFrance b - Bibliothkque Nationale, Cabinet des Médailles, coll. Bouclier c - Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles, coll. Rodocanachi d - Monnaie de Paris, coll. Denis e - Musée des Deux Guerres Mondiales (B.D.I.C.), Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, coll. Leblanc f - Coll. M. Tessier (Bons de monnaie vendus sous le Na 132 le 4 décembre 1982 A Paris, Nouveau-Drouot) g - Coll. J. Pirot h - Coll. de l’auteur i - COLD. VanTreeck j - COU. J.P. Vannier (coll. Habrekorn, Lafont, Mahatmat et autres). Ces collections constituant un stock considtrable ne sont pas citées pour les variétés communes. Elles ont kt6 consultées sur communica- tion de notre aimable confrère. k - Coll. D. Marsaudon De Mey - Valeur rencontrée par J. De Mey * Communes de Barzy-en-Thiérache,Bergues-sur-Sambre, Boué, Dorengt, Esquéhe- ries, Fesmy (Aujourd’hui Fesmy-le-Sart), Leschelle, La Neuville-lès-Dorengt, Le Nouvion-en-Thiérache, Le Sart (Aujourd’hui Fesmy-le-Sart).