Puiselet-Le-Marais, Village De France

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les 21 Cantons De L'essonne Élections Départementales 22 Et 29 Mars 2015

Les 21 cantons de l’Essonne Élections départementales 22 et 29 mars 2015 • Canton d’Arpajon (58 772 habitants) Arpajon, Avrainville, Boissy‐sous‐Saint‐Yon, Bouray‐sur‐Juine, Bruyères‐le‐Châtel, Cheptainville, Égly, Guibeville, Janville‐sur‐Juine, Lardy, Leuville‐sur‐Orge, La Norville, Ollainville, Saint‐Germain‐lès‐ Arpajon, Saint‐Yon, Torfou. • Canton d’Athis‐Mons (52 138 habitants) Athis‐Mons, Juvisy‐sur‐Orge, Paray‐Vieille‐Poste. • Canton de Brétigny‐sur‐Orge (58 940 habitants) Brétigny‐sur‐Orge, Leudeville, Longpont‐sur‐Orge, Marolles‐en‐Hurepoix, Saint‐Michel‐sur‐Orge, Saint‐Vrain. • Canton de Corbeil‐Essonnes (55 921 habitants) Corbeil‐Essonnes, Écharcon, Lisses, Villabé. • Canton de Dourdan (63 773 habitants) Angervilliers, Breuillet, Breux‐Jouy, Briis‐sous‐Forges, Chamarande, Chauffour‐lès‐Étréchy, Corbreuse, Courson‐Monteloup, Dourdan, Étréchy, Fontenay‐lès‐Briis, La Forêt‐le‐Roi, Forges‐les‐ Bains, Les Granges‐le‐Roi, Janvry, Limours, Mauchamps, Richarville, Roinville‐sous‐Dourdan, Saint‐ Chéron, Saint‐Cyr‐sous‐Dourdan, Saint‐Maurice‐Montcouronne, Saint‐Sulpice‐de‐Favières, Sermaise, Souzy‐la‐Briche, Le Val‐Saint‐Germain, Vaugrigneuse, Villeconin. • Canton de Draveil (45 786 habitants) Draveil, Étiolles, Saint‐Germain‐lès‐Corbeil, Soisy‐sur‐Seine. • Canton d’Épinay‐sous‐Sénart (45 594 habitants) Boussy‐Saint‐Antoine, Épinay‐sous‐Sénart, Morsang‐sur‐Seine, Quincy‐sous‐Sénart, Saint‐Pierre‐du‐ Perray, Saintry‐sur‐Seine, Tigery, Varennes‐Jarcy. • Canton d’Étampes (59 083 habitants) Abbeville‐la‐Rivière, Angerville, Arrancourt, -

ÉTAMPOIS Authon-La-Plaine Plessis-Saint-Benoist Saint-Hilaire > N° 12 Morigny-Champigny Etampes Bouville Saint-Escobille

LA LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Boissy-le-Sec Chatignonville Brièr es-les-Scellés Boutervilliers ÉTAMPOIS Authon-la-Plaine Plessis-Saint-Benoist Saint-Hilaire > n° 12 Morigny-Champigny Etampes Bouville Saint-Escobille Chalo-Saint-Mars Mérobert Ormoy-la-Rivière Puiselet-le-Marais Valpuiseaux Forêt - Novembre 2012 Sainte-Croix Bois-Herpin Marolles-en-Beauce Mespuits Roinvilliers Sud-Essonne Blandy www.etampois-sudessonne.fr Forum Enfance et familles ! Vie intercommunale : Commerce local : le Conseil 4 commerces du territoire communautaire élit primés au challenge son Président et les organisé par la Chambre de membres du bureau Commerce et d’Industrie > Vie intercommunale Francis Tassin, maire de Boutervilliers, élu Président Présidée par Michel Martin, conseiller municipal à Ormoy-la-Rivière, la séance du Conseil communautaire du 10 octobre a donné lieu à plusieurs votes. En préambule, Jean Perthuis, qui siègera désormais en qualité de conseiller communautaire représentant de la commune de Valpuiseaux, a recommandé à ses collègues la candidature de Francis Tassin, maire de Boutervilliers, pour lui succéder et prendre la destinée de la collectivité. Cela fait effectivement 9 ans qu’ils travaillaient ensemble, côte à côte, pour porter les dossiers du territoire. PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU « Le développement économique, les services à la population : mes 2 priorités » Président « J’assumerai ma fonction avec engagement et pour agir Francis Tassin, maire de Boutervilliers. au service de l’intérêt général et communautaire dans un 15 Vice-Présidents esprit de dialogue et de concertation avec tous les Jean-Pierre Colombani, maire-adjoint d'Etampes. membres de notre assemblée. Nous partageons en effet Guy Crosnier, conseiller général du canton de une même passion pour nos communes. -

Collectivites Competentes Pour Le Traitement Des Dechets Menagers En Essonne

COLLECTIVITES COMPETENTES POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS EN ESSONNE BIEVRES VERRIERES- LE-BUISSON SACLAY IGNY PARAY- VIEILLE- VILLIERS-LE-BACLE VAUHALLAN WISSOUS MASSY POSTE ± CROSNE SAINT-AUBIN PALAISEAU YERRES CHILLY- ATHIS- VIGNEUX- CHAMPLAN MAZARIN MONS SUR-SEINE GIF- ORSAY MORANGIS BRUNOY SUR-YVETTE VILLEBON- JUVISY- BOUSSY- BURES- SUR-YVETTE MONTGERON SUR-YVETTE SAULX- SUR-ORGE SAINT-ANTOINE LONGJUMEAU SAVIGNY- LES- EPINAY-SOUS- VARENNES LES ULIS CHARTREUX SUR-ORGE LES MOLIERES GOMETZ- VILLEJUST SENART -JARCY LE-CHATEL EPINAY- VIRY- DRAVEIL BALLAINVILLIERS BOULLAY- SUR-ORGE CHATILLON QUINCY- LES-TROUX GOMETZ- SAINT-JEAN- VILLIERS- VILLEMOISSON- SOUS-SENART LA-VILLE DE-BEAUREGARD LA VILLE SUR- SUR-ORGE -DU-BOIS SOISY- ORGE MORSANG- NOZAY SUR- SUR- JANVRY GRIGNY ETIOLLES LONGPONT ORGE SEINE PECQUEUSE LIMOURS MARCOUSSIS SAINTE- RIS- TIGERY MONTLHERY -SUR- GENEVIEVE-DES- ORANGIS ORGE BOIS FLEURY- MEROGIS BRIIS SAINT-MICHEL- EVRY- SOUS- LINAS SUR-ORGE SAINT-GERMAIN- COURCOURONNES FORGES LEUVILLE- LES-CORBEIL FORGES-LES-BAINS FONTENAY- SUR- LES-BRIIS OLLAINVILLE ORGE BONDOUFLE CORBEIL- BRETIGNY- SAINT-PIERRE- LE PLESSIS- ESSONNES VAUGRIGNEUSE SUR- SAINT-GERMAIN- PATE DU-PERRAY COURSON- ORGE LES-ARPAJON MONTELOUP LISSES SAINTRY- ANGERVILLIERS BRUYERES-LE- ARPAJON SUR-SEINE SAINT- CHATEL VILLABE MAURICE- LA NORVILLE VERT-LE- MONTCOURONNE EGLY GRAND MORSANG- LEUDEVILLE ECHARCON ORMOY SUR-SEINE LE VAL- BREUILLET GUIBEVILLE SAINT-CYR- SAINT- SAINT-YON GERMAIN AVRAINVILLE LE COUDRAY- SOUS-DOURDAN MAROLLES- MENNECY MONTCEAUX BREUX-JOUY -

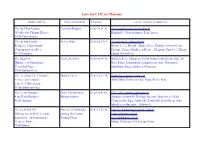

Liste Des CLIC De L'essonne

Liste des CLIC de l'Essonne Intitulé Adresse Nom coordinateur Téléphone e-mail - communes rattachées Clic du CS ur Essonne Catherine Riquier 01 60 78 01 01 [email protected] 114 allée des Champs Elysées Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses 91180 Courcouronne Clic du Sud Essonne Helene Roller 01 60 80 15 67 [email protected] Résidence Clairefontaine Boissy le sec, Bouville, Boutevilliers, Étampes, Gironville sur 19 promenade des Près Essonne, Croix, Marolles en Beauce, Mespuits, Puiselet le Marais, 91150 Etampes Pussay, Roinvilliers Clic Orgyvette Carole Bertrand 01 69 80 46 46 Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay sur Orge, du Hôpital « les Magnolias » Bois, Linas, Longjumeau, Longpont sur Orge, Marcoussis, 77 rue du Perray Montlhéry, Nozay, Saulx les Chartreux 91160 Ballinvilliers Clic Les Portes de l Essonne Monica Yunes 01 69 12 44 38 [email protected] Services des retraités Athis Mons, Juvisy sur Orge, Paray Vieille Poste 1 rue de l Observatoire 91260 Juvisy sur Orge Clic Centre Essonne Claire Christolommé 01 64 90 61 84 [email protected] 4 rue Henri Barbusse Martinr Guimet Arpajon, Avrainville, Brétigny sur Orge, Bruyères le Châtel, 91290 Arpajon Cheptainville, Egly, Guibeville, Leudeville, Leuville sur Orge, Marolles en Hurepoix, , Ollainville, Clic La H.A.R.P.E Florence Schwallinger 01 60 13 52 30 [email protected] (habitat, accessibilité, réseaux, patricia Deschamps [email protected] partenaires , environnement) Tatiana Criton [email protected] 11 rue de Rome Massy, Palaiseau, Villebon sur Yvette 91300 Massy Clic du Hurepoix Raquel Garcia 01 64 91 71 48 [email protected] 11 place du général de Gaulle 1. -

Novembre 2010 SOMMAIRE

novembre 2010 SOMMAIRE Préambule [Christine PRAT] Harmonia Axyridis [Odile CLOUT] une nouvelle station de Decticelle bariolée [Gilles TOURATIER] Synthèse des observations de Lépidoptères au 1er semestre 2010 en Essonne [Christine PRAT] Bilan général pour le 1er semestre 2010 Brève [Odile CLOUT] PREAMBULE Il y eut un moment de vide et de flottement autour de notre "Chronique Vaga- bonde" suite au départ de Gaëtan Rey, chargé de mission à NaturEssonne. Il avait largement contribué à la mise en œuvre des premiers bulletins d’informa- tion comprenant notamment les synthèses sur l’observation des papillons. Mais, très modestement, les plus passionnés ont repris le flambeau et ont ap- porté leur contribution à l’élaboration de ce 3ème numéro. La chronique ne pouvait pas mourir avant d’avoir vécu ! … Elle reprend donc son envol, et invite tous les lecteurs intéressés par l’entomologie ou sim- plement par la nature à apporter leur concours afin que cette revue devienne un lien indispensable entre nous tous. Nous attendons vos critiques et vos suggestions. Très cordialement Christine PRAT *** 10, place Beaumarchais - 91600 Savigny s/Orge - T: 01 69 45 54 47 - www.naturessonne.fr ou coccinelle asiatique historique répartition description comportement comparaison conclusion sources : www.notre-planete.info * www.bestiaire.fr * www.cabi-e.ch * www.hc-sc.gc.ca * www.inra.fr/opie-insectes * vinc.ternois.pagesperso-orange.fr larve exemple d'adulte REPARTITION en France 2004-2010 HISTORIQUE Ce coléoptère au si joli nom n'est pas origi- naire d'Europe. Il fut importé d'Asie en Amé- rique du Nord vers 1970, dans un but de lutte "naturelle" contre les pucerons et autres in- sectes dits "nuisibles" pour l'agriculture. -

284-002 Boigneville Milly-La-Forêt Étampes

Horaires valables à partir du SCHÉMA DE LIGNE A ONCY-SUR-ÉCOLE 284 - 002 Mairie Grande Rue SCHÉMA DE LIGNE B BOIGNEVILLE Saint-Pierre BOIGNEVILLE Saint-Jacques MILLY-LA-FORÊT Colombier PRUNAY-S/- Église ESSONNE 1 HLM er SUR-ESSONNEGIRONVILLE- Gare SNCF septembre 2021 Gare Routière Du lundi au samedi BOIGNEVILLE Les Rabiers PRUNAY-SUR-ESSONNE Mairie Porte au Roy GIRONVILLE-SUR-ESSONNE BONNEVAUX BUNO- BUNO-BONNEVAUX Cimetière Petit Gironville MAISSE GIRONVILLE-SUR-ESSONNE GIRONVILLE- SUR-ESSONNE ZA du Chênet ONCY-SUR-ÉCOLE Mairie MILLY-LA-FORÊT MILLY-LA-FORÊT Stade Gare SNCF MAISSE SCHÉMA DE LIGNE : Gare SNCF Bd des Alliés VALPUISEAUX MAISSE Rte de Maisse COURDIMANCHE Le Poty COURDIMANCHE Courty La Lieue VALPUISEAUX Gare SNCF Rue du Clos La Main Ferme Petit GironvilleLes Rabiers St-Gervais Église CHAMPMOTTEUX Route de Maisse Mairie Maison Rouge CHAMPMOTTEUX Mairie Gare SNCF L > V A MESPUITS Mairie Rue des Sablons Porte Freneville BROUY Grande Rue Stade Saint-Jacques PUISELET- Saint-Pierre LE-MARAIS BLANDY Grand Freneville EZERVILLE Mairie C Château Gaillard ROINVILLIERS Gare RoutièreColombier MESPUITS BOIS-HERPIN Porte au Roy Château Gaillard Rue du Clos St-Gervais Petit Marais PUISELET-LE-MARAIS ZA du Chênet C 6:38 Mairie Cimetière HLM LA FORÊT- 6:39 Mairie STE-CROIX ÉTAMPES LA FORÊT-SAINTE-CROIX Bd des GareAlliés SNCF 6:40 BROUY Mairie MAROLLES-EN-BEAUCE 6:45 Rue des Sablons BOISSY-LA-RIVIÈRE 6:50 B ORMOY-LA-RIVIÈRE 6:52 Mespuits Abri bus 7:15 Courty BLANDY BONVILLIERS 6:58 7:17 L > S MAROLLES- La Main Ferme I EN-BEAUCE MORIGNY-CHAMPIGNY -

Annuaire Des Entreprises

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU Val d’Essonne VAL D’ESSONNE ANNUAIRE ÉDITION DES COMMERCES & ENTREPRISES 2019/2020 AUVERNAUX • BALLANCOURT-SUR-ESSONNE • BAULNE • CERNY • CHAMPCUEIL • CHEVANNES D’HUISON-LONGUEVILLE • ECHARCON • FONTENAY-LE-VICOMTE • GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE ITTEVILLE LA FERTÉ-ALAIS • LEUDEVILLE • MENNECY • NAINVILLE-LES-ROCHES • ORMOY ORVEAU • SAINT-VRAIN • VAYRES-SUR-ESSONNE • VERT-LE-GRAND • VERT-LE-PETIT 2 I ANNUAIRE DES COMMERCES & ENTREPRISES - ÉDITION 2019/2020 Édito Nous sommes heureux de vous adresser l’édition 2019 de l’annuaire des Commerces et des Entreprises en Val d’Essonne. Comme les années précédentes, la Communauté de Communes du Val d’Essonne met à disposition pour vous, dans cet annuaire, les coordonnées des quelques 750 entreprises, commerçants et artisans du Val d’Essonne qui ont souhaité y figurer. Un témoignage de la vitalité du tissu économique de notre territoire, qu’il s’agisse des entreprises qui sont là depuis des années, ou de celles qui viennent de s’y installer au cours des derniers mois. Cet annuaire est également consultable en ligne depuis le site Internet de la CCVE (www.cc-val-essonne.fr). Cette version numérique, complémentaire de la version papier, offre la possibilité aux commerces et entreprises de modifier et/ou compléter leurs propres informations, pour une mise à jour quasi- instantanée, tout au long de l’année. En naviguant entre les différentes rubriques de cet annuaire, vous pourrez constater qu’il y a autant d’activités que de type de commerces et d’entreprises, que nous avons classifiés au sein de rubriques pour en faciliter la recherche. Nous espérons que cette nouvelle édition de l’annuaire sera tout autant utile aux commerces et aux entreprises qui cherchent un fournisseur ou un prestataire de services, qu’aux particuliers et à celles et ceux qui recherchent un emploi ou un stage. -

Communauté D'agglomération De L'etampois Sud-Essonne

Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne Affiché le 23 mars 2018 Compte-rendu Conseil Communautaire du 20 mars 2018 L'an deux mil dix-huit, le mardi vingt mars à dix-neuf heures, le Conseil communautaire, dûment convoqué s'est réuni, rue des Ruelles - 91150 Brières-les-Scellés sous la présidence par suppléance de Monsieur Bernard DIONNET, ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs : Marie-Claude HEURTEAUX, Johann MITTELHAUSSER, Frédérique SABOURIN-MICHEL, , Patricia AMBROSIO-TADI, Denis YANNOU, Daniel BERTHE, Marie-Odile SEJOURNE, Dominique LEROUX, Frédéric GOUPIL, Francis TASSIN, Ginette RENAULT, Michel ROULAND, Jean-Louis CHANDELLIER, Christine BOURREAU, Geneviève MENNELET, Jérôme DESNOUE, Gilles PELTIER, Thierry GUERIN, Marie-Claude GIRARDEAU, , Carole VESQUE, Stéphane PRADOT, Marie-Louise RAZEETH, Damien GREFFIN, Françoise PYBOT, Gilles DALLERAC, Dramane KEITA, Claude MASURE, Maïram SY, Bernard LAPLACE, Elisabeth DELAGE, Eric DELOIRE, Isabelle TRAN QUOC HUNG, Bernard LAUMIERE, Fany MICHOU, Denise DE POORTERE, Pierre COGNET, Abdelaziz KIKOU, Mathieu HILLAIRE, Aline GARNIER, François JOUSSET, Maryline COMMEIGNES, Yvon BOUKAYA, Guy CROSNIER, Daniel CIRET, Henri SERGENT, Guy DESMURS, Jean-Pierre DUBOIS, Alain MARTIN, Sabine FURMAN, Jean-Pierre BELJAMBE, Bernard DIONNET, Yves PEYRESAUBES, Catherine COME, Laurent HESSE, Jean-Claude REVEAU, Claude FAUCONNIER, Christian GUERTON, Grégory COURTAS, Séverine RAME, Huguette DENIS, Yves GAUCHER, Florence HANNICHE, Christelle DELOISON, Yves VILLATE, Stéphane DEMEULEMEESTER, Jean PERTUIS -

ABBEVILLE-LA-RIVIERE Etampes Etampes Madame Marie-Claude

COMMUNES ARRONDISSEMENT CIRCO CANTONS CIVILITE PRENOMS NOMS ABBEVILLE-LA-RIVIERE Etampes 2 Etampes Madame Marie-Claude HEURTEAUX ANGERVILLE Etampes 2 Etampes Monsieur Johann MITTELHAUSSER ANGERVILLIERS Palaiseau 3 Dourdan Madame Danny BOYER ARPAJON Palaiseau 3 Arpajon Monsieur Christian BÉRAUD ARRANCOURT Etampes 2 Etampes Monsieur Denis YANNOU ATHIS-MONS Palaiseau 7 Athis-Mons Madame Christine RODIER AUTHON-LA-PLAINE Etampes 3 Etampes Monsieur Nicolas ANDRE AUVERNAUX Evry 2 Mennecy Monsieur Wilfrid HILGENGA AUVERS-SAINT-GEORGES Etampes 3 Etampes Monsieur Denis MEUNIER AVRAINVILLE Palaiseau 3 Arpajon Monsieur Philippe LE FOL BALLAINVILLIERS Palaiseau 4 Longjumeau Madame Brigitte PUECH BALLANCOURT-SUR-ESSONNE Evry 2 Mennecy Monsieur Jacques MIONE BAULNE Etampes 2 Mennecy Monsieur Jacques BERNARD BIEVRES Palaiseau 5 Gif-sur-Yvette Madame Anne PELLETIER-LE-BARBIER BLANDY Etampes 2 Etampes Madame Marie-Odile SÉJOURNÉ BOIGNEVILLE Evry 2 Mennecy Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT BOIS-HERPIN Etampes 2 Etampes Madame Evelyne THOUEMENT BOISSY-LA-RIVIERE Etampes 2 Etampes Monsieur Dominique LEROUX BOISSY-LE-CUTTE Etampes 2 Etampes Madame Sylvie SECHET BOISSY-LE-SEC Etampes 2 Etampes Monsieur Frédéric GOUPIL BOISSY-SOUS-SAINT-YON Etampes 3 Arpajon Monsieur Maurice DORIZON BONDOUFLE Evry 1 Ris-Orangis Monsieur Jean HARTZ BOULLAY-LES-TROUX Palaiseau 4 Gif-sur-Yvette Monsieur Alain VIGOT BOURAY-SUR-JUINE Etampes 3 Arpajon Monsieur Jacques CABOT BOUSSY-SAINT-ANTOINE Evry 9 Epinay-sous-Sénart Monsieur Romain COLAS BOUTERVILLIERS Etampes 2 Etampes Monsieur -

Le Journal NGER ILLE

Le journal NGER ILLE LE JOURNAL DE LA VILLE D’ANGERVILLE N° 87 mars-avril 2017 Courage, responsabilité et action aux services LES DEUX CÈDRES PRÈS DE L’ÉGLISE des angervillois, c’est ce qui nous guide, depuis le début de ce mandat pour agir en faveur du développement de notre ville. LABELLISÉS Lire page 2 Alors que les réformes mal ficelées ne cessent de mettre à mal le lien entre les communes et leurs habitants et que les tentations de renoncement sont grandes, alors que la colère monte car bon nombre de citoyens estiment que leurs élus sont hors sol, en dehors des réalités, nous avons, nous, élus responsables, le devoir d’être au travail pour mener à bien la mission qui nous a été confiée par les angervillois, à savoir conforter l’attractivité de notre commune, permettre son développement en harmonie et maintenir une offre de services pour que notre ville ne s’engage pas sur la voie du déclin comme d’autres communes aux alentours. Cela exige de nous du réalisme, du pragmatisme et un devoir de vérité. Comme vous le savez, nous allons, cette année, être obligés d’avoir recours à une augmentation des taux d’impôts communaux. Cette décision, loin d’être facile, est pourtant aujourd’hui une décision de raison. Après 34 années sans aucune augmentation, notre commune doit aujourd’hui regarder avec lucidité son développement. Ayant pratiquement doublé sa population durant ces 34 années, Angerville s’est profondément transformée et développée. Aujourd’hui, nous devons préserver et anticiper l’avenir et les besoins. -

Aucun Titre De Diapositive

Coordonnées des secrétariats MAIA ESSONNE Nord Est BIEVRES VERRIERES- LE-BUISSON 01 69 63 29 70 [email protected] IGNY MAIA ESSONNE Nord SACLAY VILLIERS- VAUHALLAN WISSOUS PARAY- LE-BACLE MASSY VIEILLE- POSTE Christine MIMARD YERRES SAINT- CHILLY- CROSNES AUBIN PALAISEAU MAZARIN ATHIS- MONS VIGNEUX- 01 69 80 46 98 SUR-SEINE CHAMPLAN GIF-SUR- YVETTE ORSAY MORANGIS secretariat.maia91@ VILLEBON-SUR- BRUNOY BURES- YVETTE JUVISY- MONTGERON SUR- SUR-ORGE BOUSSY- YVETTE SAVIGNY- SAINT- hpgm.fr SAULX- LONGJUMEAU SUR- ANTOINE VARENNES- VILLEJUST LES- ORGE EPINAY- JARCY BOULLAY- CHARH TREUX SOUS- LES- VIRY- DRAVEIL SENART GOMETZ-LE- LES ULIS BALLAINVILLIERSEPINAY-SUR- TROUX CHATILLON QUINCY- LES CHATEL ORGE GOMETZ-LA- SOUS- SAINT-JEAN- SENART MOLIERES VILLE SAINT-JEAN- LA VILLE- DE-BEAUREGARD DU-BOIS VILLIERS- VILLEMOISSON- SUR- SUR- NOZAY ORGE MORSANG- ORGE SUR-ORGE GRIGNY JANVRY SOISY-SUR- PECQUEUSE MARCOUSSIS SAINTE- SEINE ETIOLLES LIMOURS LONGPONT- GENEVIEVE- RIS-ORANGIS TIGERY MONTLHERY SUR- DES-BOIS ORGE BRIIS-SOUS- SAINT-MICHEL- FORGES SUR-ORGE FLEURY-MEROGIS MAIA ESSONNE EVRY SAINT-GERMAIN- LINAS LES-CORBEIL FORGES-LES-BAINS FONTENAY- LES-BRIIS LEUVILLE- COURCOURONNES Sud - Brigitte SUR-ORGE LE PLESSIS- BONDOUFLE CORBEIL- BRETIGNY- PATE ESSONNES BRUYERES- SAINT-PIERRE- BODEREAU LE-CHATEL SUR-ORGE DU-PERRAY VAUGRIGNEUSE COURSON- SAINT-GERMAIN- LES-ARPAJON MONTELOUP OLLAINVILLE 01 60 80 60 72 ANGERVILLIERS LISSES SAINTRY- ARPAJON SUR-SEINE SAINT-MAURICE- VILLABE secretariatmfg@ MONTCOURONNE VERT-LE-GRAND LA NORVILLE MORSANG- SAINT- EGLY SUR-SEINE -

Les Communes De L'essonne Par Le Cercle Généalogique De L'essonne

Les communes de l’Essonne par le Cercle Généalogique de l’Essonne Commune Code Code Canton Nom_révolutionnaire Nom pré- Commune disparue Insee postal révolutionnaire Abbéville-la-Rivière 91001 91150 Méréville Angerville 91016 91670 Méréville Dommerville Angervilliers 91017 91470 Saint-Chéron Arpajon 91021 91290 Arpajon Franc-Val Arrancourt 91022 91690 Méréville Athis-Mons 91027 91200 Athis-Mons Mons Authon-la-Plaine 91035 91410 Dourdan Auvernaux 91037 91830 Mennecy Auvers-Saint-Georges 91038 91580 Etréchy Avrainville 91041 91630 Arpajon Ballainvilliers 91044 91160 Villebon-sur-Yvette Ballancourt-sur-Essonne 91045 91610 Mennecy Baulne 91047 91590 LaFerté-Alais Bièvres 91064 91570 Bièvres Bièvre, Bièvre-la- Bièvres-le-Châtel Montagne Blandy 91067 91150 Méréville Boigneville 91069 91720 Milly-la-Forêt Bois-Herpin 91075 91150 Méréville Boissy-la-Rivière 91079 91690 Méréville Boissy-le-Cutté 91080 91590 LaFerté-Alais Boissy-le-Sec 91081 91870 Etampes Boissy-sous-Saint-Yon 91085 91790 Saint-Chéron Bondoufle 91086 91070 Evry-Sud Boullay-les-Troux 91093 91470 Limours Bouray-sur-Juine 91095 91850 Etréchy Le Mesnil-Voisin Boussy-Saint-Antoine 91097 91800 Epinay-sous-Sénart Boussy-sous-Sénart Boutervilliers 91098 91150 Etampes Boutigny-sur-Essonne 91099 91820 LaFerté-Alais Bouville 91100 91880 Etampes Brétigny-sur-Orge 91103 91220 Brétigny-sur-Orge Breuillet 91105 91650 Saint-Chéron Breux-Jouy 91106 91650 Saint-Chéron Brières-les-Scellés 91109 91150 Etampes Briis-sous-Forges 91111 91640 Limours Brouy 91112 91150 Méréville Brunoy 91114 91800 Brunoy