Jahres- Bericht 2012

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Proyecto De Arquitectura

AGENDA DE ACÇÃO DE ANGOLA SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL – ACTION AGENDA - ANGOLA Se4All. Agenda Acçao. Angola Se4All. Agenda Acçao. Angola Se4All. Agenda Acçao. Angola ÍNDICE Prefácio ....................................................................................................................................................... 11 RESUMO EXECUTIVO (Português). ............................................................................................................. 14 EXECUTIVE SUMMARY (English) ................................................................................................................. 20 1. INTRODUÇÃO. ........................................................................................................................................ 25 1.1. A iniciativa SE4ALL. .......................................................................................................................... 25 1.2. SE4All em Angola. ............................................................................................................................ 31 2. SITUAÇÃO EM ANGOLA. ......................................................................................................................... 33 2.1. Situação Geral do País. .................................................................................................................... 33 2.2. Sector energético Angolano. ........................................................................................................... 38 2.3. Planos de Desenvolvimento doSector -

Acdsee Print

COMO PODEM AS COMUNIDADES COSTEIRAS ENVOLVER-SE E BENEFICIAR DO PROGRAMA BCLME : UMA ANÁLISE I. RELATÓRIO DA VISITA A ANGOLA Fevereiro 2004 Como Podem as Comunidades Costeiras Envolver-se e Beneficiar do Programa BCLME: Uma Análise I. Relatório da Visita a Angola i O Programa do Grande Ecossistema Marinho da Corrente de Benguela (BCLME) visa a gestão deste ecossistema único de afloramento costeiro que acompanha as costas de Angola, Namíbia e África do Sul. Financiado pelo portfólio de Águas Internacionais do Fundo para o Ambiente Mundial (GEF), o Programa é implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sendo o Gabinete das Nações Unidas para os Serviços de Apoio aos Projectos (UNOPS) a agência executora. Os três países membros asseguram financiamento adicional através de contribuições em espécie. Ao longo dos 4 000 km de costa vivem comunidades que dependem, a diferentes níveis, dos recursos naturais deste ecossistema, desempenhando um papel importante na gestão e saúde dos recursos costeiros. Ainda que o envolvimento das comunidades costeiras não seja o foco principal do Programa, é cada vez mais aceite que as actividades ao nível comunitário podem contribuir significativamente para o sucesso global do Programa, ao mesmo tempo que criam oportunidades para desenvolvimento comunitário. Foi neste contexto que a EcoAfrica Environmental Consultants realizou um estudo de ‘primeira paroximação’ para analisar como as comunidades costeiras podem contribuir para a gestão do BCLME e posicionar-se de modo a obter o máximo proveito dos recursos costeiros, bem como para recomendar qual o papel que o Programa BCLME pode desempenhar para atingir este objectivo. -

Droughts in Angola 2012 - 2016

Droughts in Angola 2012 - 2016 PDNA Post Disaster Needs Assessment ANGOLA DROUGHT Recognitions Overall coordination: Teresa Rocha, National Commission for Civil Protection – Government of Angola Photo Credits: Juan Aja, Jeannette Fernandez, Lisa Angeli, Federica Pilia Layout and design: Imprenta Activa, Mauricio Guerrón, 0998742013 Quito - Ecuador 2 Table of Contents Acronyms List of Figures List of Tables List of maps ACKNOWLEDGEMENTS 7 EXECUTIVE SUMMARY 9 Key Findings 10 Total Damage and Losses 13 Recovery Strategy 14 The Disaster Recovery Framework 16 The PDNA Methodology 17 INTRODUCTION AND CONTEXT 19 The Socio-economic Context in Angola 19 The Context in Cunene, Huila and Namibe 21 DROUGHT CONDITIONS IN ANGOLA 26 Drought Timeline: 2011/12 – 2015/16 26 Rainfall Deficits 2011 to 2015 31 The Drought in 2015-16 32 Population Affected 33 SECTOR ANALYSIS 36 Agriculture, Livestock and Fisheries 36 Food Security and Nutrition 46 Water and Sanitation 51 Education 56 The Environment 60 Social Impact 66 Disaster Risk Reduction and Resilience 75 Industry and Trade 81 The Macro-economic Impact 82 DROUGHT RESPONSE AND COORDINATION 87 Summary of Damage and Losses 88 Recovery Strategy 93 Recovery Needs 93 Vision and intended sectoral results 95 Implementation arrangements 98 Disaster Recovery Framework 99 THE PDNA Methodology 99 Limitations 100 Acronyms BBB Building Back Better BNA National Angolan Bank (Banco Nacional De Angola) CERF Central Emergency Response Fund CLTS Community Led Total Sanitation CNPC National Commission for Civil Protection -

Percentagens De Aumento De Serviço Nas Ex-Provincias

PERCENTAGENS DE AUMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO NAS EX-PROVINCIAS ULTRAMARINAS MOÇAMBIQUE DATAS ZONAS % OBS Dec-Lei 28404 de 31Dec37 Até 31Mar65 Território de Moçambique 20% Portaria 45084 de 25Jun63 DO DISTRITO DE CABO DELGADO - Zona do Distrito a Norte do Rio Montepuez, incluindo a área marítima adjacente; 100% Desp de 25Abr68 do MDN 01Abr65 DO DISTRITO DO NIASSA - Circunscrição do Lago - Circunscrição do Sanga Restantes áreas do território de Moçambique 50% DO DISTRITO DO NIASSA - Posto Sede de Vila Cabral; - Posto de Catur da Circuncrição de 23Out65 Desp de 23Out65 do MDN Mandimba; - Aguas Territoriais Portuguesas do Lago Niassa DO DISTRITO DO NIASSA 13Ago66 - Restante do Concelho de Vila Cabral; Desp de 13Ago66 do MDN - Circunscrição de Valadim DO DISTRITO DO NIASSA - Circunscrição de Mecula; 01Set67 - Da Circunscrição de Marrupa: Desp de 01Set67 do MDN - Posto de Maúa - Posto de Révia DO DISTRITO DE TETE - Circunscrição de Macanga e Bene; - Circunscrição de Máravia; 12Ago68 - Circunscrição de Magué (a Norte do rio 100% Desp de 12Ago68 do MDN Zambeze); - Circunscrição de Zumbo (a Norte do rio Zambeze) DO DISTRITO DE CABO DELGADO 19Ago70 Desp de 19Ago70 do MDN - Vila de Montepuez A totalidade dos Distritos de: - Cabo Delgado - Nampula 01Jan71 - Zambézia Desp de 18Jan71 do MDN - Niassa - Tete - Tropas do COFI ou nele integradas Áreas dos Distritos da BEIRA e VILA PERY a norte do rio Pungué e a oeste do rio Urema- 01Jun73 Wankue, com exclusão dp Posto Sede da Desp de 01Jun73 do MDN Circunscrição de Vila Fontes e do Posto Administrativo -

Climate Crisis and Poverty in Angola

SeS_79_dic19_eng 21/01/20 15:57 Pagina 14 14 ⁄healthanddevelopment79⁄december19 ⁄doctorswithafricacuamm EXPERIENCES FROM THE FIELD CLIMATE CRISIS AND POVERTY IN ANGOLA The consequences of drought in Angola are seen in health parameters, an increase in acute malnutrition, in the societal situation – many schools have closed due to the lack of water – and the resulting instability in the country. A global perspective on the country's situation, starting from the severe drought afflicting it. text by ⁄ mattia fattorini ⁄ doctors with africa cuamm EL NIÑO AND ITS INCREASING INTENSITY Chiulo and the health programs of the Municipality of Ombadja, there are extremely negative reports about the drought’s con- sequences on the education of children and youth: The Provincial The main culprit of the severe drought afflicting several coun- Directorate for Education estimates that 614 out of 887 primary tries in southern Africa has a name: ENSO, standing for El Niño- schools are affected by the drought, for a total of about 150,000 Southern Oscillation, or just El Niño. The name refers to the students prevented from regular access to school programs. Baby Jesus because it usually happens during the Christmas season. It is mainly a climate event that creates an anomalous increase in water temperature in the Eastern and Central-South Pacific. This warming, which happens on average every five THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CLIMATE CRISIS years, is responsible for both floods and drought, the latter AND POVERTY usually thousands of kilometers away from the Pacific area. Though El Niño episodes have happened for many thousands of The effects of the lack of water further aggravate the difficult years, and there have been at least thirty of them since 1900 1-2, health and socio-economic situation in the Province of Cunene, the scientific world is essentially unanimous that global warm- already in a very severe situation. -

S Angola on Their Way South

Important Bird Areas in Africa and associated islands – Angola ■ ANGOLA W. R. J. DEAN Dickinson’s Kestrel Falco dickinsoni. (ILLUSTRATION: PETE LEONARD) GENERAL INTRODUCTION December to March. A short dry period during the rains, in January or February, occurs in the north-west. The People’s Republic of Angola has a land-surface area of The cold, upwelling Benguela current system influences the 1,246,700 km², and is bounded by the Atlantic Ocean to the west, climate along the south-western coast, and this region is arid in the Republic of Congo to the north-west, the Democratic Republic of south to semi-arid in the north (at about Benguela). Mean annual Congo (the former Zaïre) to the north, north-east, and east, Zambia temperatures in the region, and on the plateau above 1,600 m, are to the south-east, and Namibia to the south. It is divided into 18 below 19°C. Areas with mean annual temperatures exceeding 25°C (formerly 16) administrative provinces, including the Cabinda occur on the inner margin of the Coast Belt north of the Queve enclave (formerly known as Portuguese Congo) that is separated river and in the Congo Basin (Huntley 1974a). The hottest months from the remainder of the country by a narrow strip of the on the coast are March and April, during the period of heaviest Democratic Republic of Congo and the Congo river. rains, but the hottest months in the interior, September and October, The population density is low, c.8.5 people/km², with a total precede the heaviest rains (Huntley 1974a). -

Angola: Landkonflikt in Curoca-Cunene (Pdf)

ANGOLA: LANDKONFLIKT IN CUROCA-CUNENE Bericht über die Fact-Finding-Aktivitäten in Kalueque, Gemeinde Curoca, Provinz Cunene, April 2016 Inhalt Einleitung 3 1. Geographische Beschreibung des Konfliktgebietes 3 2. Ziel des Berichts 3 3 . Geschichte der Region und Gründe des Konfliktbeginns, einschließlich Aussagen einiger Mitglieder der lokalen Gemeinden 4 3.1. Ablauf der willkürlichen Verhaftungen 6 3.2. Kollektives Handeln im Team und Aussagen einiger Mitglieder der betroffenen Gemeinden 7 4. Betroffene Gemeinden, Familien und Menschen 12 4.1. Gefährdete Gemeinden 12 4.2. Weitere relevante Daten 13 5. Kontakte mit öffentlichen und religiösen Institutionen 13 6. Auswirkungen der Intervention der verschiedene beteiligten Akteure zur Verteidigung der betroffenen Gemeinden 13 6.1. Intervention beim Generalstaatsanwalt im Bezirk Ombadja 13 6.2. Intervention bei den örtlichen Polizeiorganen 14 6.3. Intervention in der Gesellschaft über die sozialen Medien 14 7. Schlussfolgerung 14 8. Empfehlungen 15 9. Anhänge/illustrative Bilder/Videos 16 1 An den Fact-Findings-Aktivitäten beteiligte Personen: 1- André Augusto, -------- Menschenrechtsorganisation SOS Habitat/Luanda (Angola) 3- Cecília Gregório Cassapi, ------------------------------------------------------------------------ ACC (Associação Construíndo Comunidades)/Lubango (Angola) 4- Domingos Francisco Fingo, --------------------------------------------------------------------- ACC (Associação Construíndo Comunidades)/Lubango (Angola) 5- Fernado Tyihetekei, ------------------------------------------------------- -

COUNTRY Food Security Update

ANGOLA Food Security Update July 2007 • The majority of the population is generally food secure Figure 1. Current food security conditions thanks to recent harvests of cereals, tubers and beans. This food security status is likely to remain so for the months ahead due to additional harvest from nacas cropping in winter. Some populations in localized areas are experiencing moderate food insecurity. • About 15,000 households in Cunene (crop‐faming, female‐ headed, Vatua and Khoisan households) are moderately food insecure because of poor harvests of sorghum, millet and beans, a lack or reduced number of livestock for sale. • About 2,000 households in Alto Cauale in Uige are moderately food insecure due to a reduced cassava harvest resulting from the cassava mosaic virus. • Prices for maize and sorghum grains in some reference markets have remained stable when they would normally drop considerably. This unusual trend is also reflected by consumer prices in Luanda, which have increased by 0.89 Source: FEWS NET Angola percent between May and June, 2007. It is suggested that poor roads, poor market infrastructures, reduced number of traders and transporters have negatively affected the flow and increased the cost of products from productive districts to consumers. The continual increase in consumer prices will negatively affect poor households living in urban areas. Seasonal calendar and critical events Food security summary The majority of the population is generally food secure because of recent harvests of cereals, tubers and beans. As consequence, most key informers have reported stable nutritional status of children below five years of age. However, some moderately food insecure population can be found in Cunene and Uige, where harvests has been affected by poor rainfalls, disease and pests. -

ANGOLA Food Security Update June 2007

ANGOLA Food Security Update June 2007 Households in most of Angola are generally food secure due the Figure 1. Current food security situation augmented supply of food reserves from the harvest in progress and the steady import of food products. Current household food reserves should last until September ‐ November 2007, when most households will have another harvesting opportunity from nacas, in addition to cassava and cooking banana harvests. The nacas harvest will allow households to replenish their food reserves and supply the market until February 2008. However, concern about food insecurity still remains in localized areas of Angola (figure 1): (i) in the southern region, where an extended dry spell has reduced the prospect for a good cereal harvest; (ii) in the northern region, specifically in southern Uige, where a virus attack has caused a decrease in cassava production; and (iii) in localized districts of humid zones in the central and northern provinces, including Uige, Huambo, Benguela and Moxico, where the season has been Source: FEWS NET Angola. characterized by intense rains and floods. The food security situation for these areas in the months ahead will be determined by households’ involvement in nacas production, access to income earning opportunities and the availability of food in local markets. These factors will be negatively affected by poor road infrastructures and constraints to cross border trade that limit the flow of food products. Lack of diversity in terms income generating activities will limit the potential for the vulnerable population to improve their food security. Interventions to rehabilitate more roads and help the affected population to perform activities that will enable them to produce food or generate income during winter are highly recommended. -

Mapa Rodoviario Cunene

REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS FUNDO RODOVIÁRIO CUNENE Chimue 6 2 12 Peco 20 38 Cuvelai Cunene Caundo EC 290 CACHUECA CUBANGO 3 Camene Techimpolo-Uoma9 3 Catembulo Bambi Calonga 1 10 9 22 7 7 Vinhate ChiveioChilombo 10 15 15 10 4 Mui16 Mui 14 8 77 22 4 6 Mussive Chilombo Micoti 6 Naufila 23 3 Techimpolo- Mui 26 Jaula Techimpolo 18 Chicorilo Tondola Munhandi 14 18 22 17 MucuioCuvelai 20 Canhoca 23 56 2 CUVELAI Mulunga 2 Hengue Noncaca Luanheca Cubati Nantunto 77 Naviengo 18 Etalas Vidonde CUVELAIMufaula Mutala 48 Mulola 22 Chueca Etala Mutechimbumba EC 115 Nautuima Etala CapofaHindinua 37 Caundo 45 Satechipema Etala Cafona Etala do Chacassala Mambonde Due Nantunto 22 Calemo 24 Calonga Macandona 23 Techiva Mui Cunene 26 21 L. Hameba PARQUE NACIONAL DA MUPA Techivemba Dengo Chatumba Nauxindo Techilola do V 1 5 L. Filita Techipeio 15 CUNENEMupanda Nauxindo Etalas Cumunhandi Etala Liantite 28 Liaiva SantaMucope Terezinha Nautuima 21 Munhandi NAMPALA 17 L. Guete Etala Techirimba29 Mui Lua acainto Etalas Mandiro Missão da Mupa L. Enhala 4 Techicueno Etala Bicoiampunda EN 110 5 Muxequel 11 Cavalaua Etalas Mutuolongo Caengue 17 Nhene Camuombo L. Kelly 25 Etala Banja L. Maquete Etalas Dimbeamutala MUPA Cacambo Caculuvar EN 105 Mavele 32 Cunene L. Iode L. Autuima Dombe Camuombo Mabilaito Moriambondue 12 Etala Mala 26 1 39 36 L. Luiaia 10 21 Cahama Velha Chana das Girafas EN 120 CUANHAMAL. Miol 2 Cambindo Camba 33 66 5 2 Matemo 18 Techilau Etalas Cunhunga 3 Mui 23 6 CAHAMAEtala Techancuxo 21 19 21 Ompupa Chifito 19 30 Pocolo 39 Ionde -

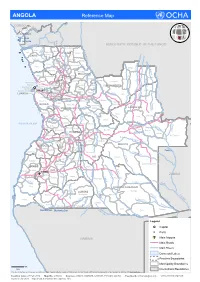

ANGOLA Reference Map

ANGOLA Reference Map CONGO L Belize ua ng Buco Zau o CABINDA Landana Lac Nieba u l Lac Vundu i Cabinda w Congo K DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO o z Maquela do Zombo o p Noqui e Kuimba C Soyo M Mbanza UÍGE Kimbele u -Kongo a n ZAIRE e Damba g g o id Tomboco br Buengas M Milunga I n Songo k a Bembe i C p Mucaba s Sanza Pombo a i a u L Nzeto c u a i L l Chitato b Uige Bungo e h o e d C m Ambuila g e Puri Massango b Negage o MALANGE L Ambriz Kangola o u Nambuangongo b a n Kambulo Kitexe C Ambaca m Marimba g a Kuilo Lukapa h u Kuango i Kalandula C Dande Bolongongo Kaungula e u Sambizanga Dembos Kiculungo Kunda- m Maianga Rangel b Cacuaco Bula-Atumba Banga Kahombo ia-Baze LUNDA NORTE e Kilamba Kiaxi o o Cazenga eng Samba d Ingombota B Ngonguembo Kiuaba n Pango- -Caju a Saurimo Barra Do Cuanza LuanCda u u Golungo-Alto -Nzoji Viana a Kela L Samba Aluquem Lukala Lul o LUANDA nz o Lubalo a Kazengo Kakuso m i Kambambe Malanje h Icolo e Bengo Mukari c a KWANZA-NORTE Xa-Muteba u Kissama Kangandala L Kapenda- L Libolo u BENGO Mussende Kamulemba e L m onga Kambundi- ando b KWANZA-SUL Lu Katembo LUNDA SUL e Kilenda Lukembo Porto Amboim C Kakolo u Amboim Kibala t Mukonda Cu a Dala Luau v t o o Ebo Kirima Konda Ca s Z ATLANTIC OCEAN Waco Kungo Andulo ai Nharea Kamanongue C a Seles hif m um b Sumbe Bailundo Mungo ag e Leua a z Kassongue Kuemba Kameia i C u HUAMBO Kunhinga Luena vo Luakano Lobito Bocoio Londuimbali Katabola Alto Zambeze Moxico Balombo Kachiungo Lun bela gue-B Catum Ekunha Chinguar Kuito Kamakupa ungo a Benguela Chinjenje z Huambo n MOXICO -

Angola Livelihood Zone Report

ANGOLA Livelihood Zones and Descriptions November 2013 ANGOLA Livelihood Zones and Descriptions November 2013 TABLE OF CONTENTS Acknowledgements…………………………………………………………………………................……….…........……...3 Acronyms and Abbreviations……….………………………………………………………………......…………………....4 Introduction………….…………………………………………………………………………………………......………..5 Livelihood Zoning and Description Methodology……..……………………....………………………......…….…………..5 Livelihoods in Rural Angola….………........………………………………………………………….......……....…………..7 Recent Events Affecting Food Security and Livelihoods………………………...………………………..…….....………..9 Coastal Fishing Horticulture and Non-Farm Income Zone (Livelihood Zone 01)…………….………..…....…………...10 Transitional Banana and Pineapple Farming Zone (Livelihood Zone 02)……….……………………….….....…………..14 Southern Livestock Millet and Sorghum Zone (Livelihood Zone 03)………….………………………….....……..……..17 Sub Humid Livestock and Maize (Livelihood Zone 04)…………………………………...………………………..……..20 Mid-Eastern Cassava and Forest (Livelihood Zone 05)………………..……………………………………….……..…..23 Central Highlands Potato and Vegetable (Livelihood Zone 06)..……………………………………………….………..26 Central Hihghlands Maize and Beans (Livelihood Zone 07)..………..…………………………………………….……..29 Transitional Lowland Maize Cassava and Beans (Livelihood Zone 08)......……………………...………………………..32 Tropical Forest Cassava Banana and Coffee (Livelihood Zone 09)……......……………………………………………..35 Savannah Forest and Market Orientated Cassava (Livelihood Zone 10)…….....………………………………………..38 Savannah Forest and Subsistence Cassava