Titre : Arial 20

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Édifices Protégés Au Titre Des Monuments Historiques Dans Le

Liste des édifices protégés au titre des monuments historiques dans le département d’Ille-et-Vilaine Maj mars 2015 – copyright Ministère de la Culture – DRAC Bretagne – 02.99.29.67.14 La loi n°78-753 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs stipule ( art.10° l'exercice du droit de communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers la possibilité de reproduire, diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués".) Commune Adresse édifice Appellation Libellé de la protection La chapelle en totalité, les façades et toitures du logis, le parc paysager pour ses éléments structurants (fossés, bassin, allées, mail, îlot planté en bordure de la Vilaine, etc.) et son terrain ACIGNÉ Château des Onglées d'assiette. (cad. section B, parcelles n° 640, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 966, 1206, 1262, 1263, 1477 et 1478) : arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 23 janvier 2012. AMANLIS bourg (Le) Église Église (cad. AB 53) : inscription par arrêté du 21 février 1974 Façades et toitures du logis et des deux bâtiments de communs ; cour pour son sol d'assiette ; jardin, incluant l'hémicycle et allées nouvellement créées, pour son sol d'assiette, bassin central et l'ensemble de ses éléments d'architecture maçonnés ; avant-cour pour l'ensemble de ses murs et son sol d'assiette ; portail d'entrée avec sa grille en fer forgé ; potager pour l'ensemble de ses murs et son sol d'assiette ; pont franchissant la rivière d'Andouillé, levée reliant celui-ci au portail d'entrée et esplanade le précédant ; cinq allées tracées au 18e siècle à l'exclusion, s'agissant de ANDOUILLE-NEUVILLE Magnanne (La) Château de la Magnanne l'allée axiale, des parties appartenant à un agriculteur ou à la commune ; allée courbe et sol d'assiette du parc agricole paysager créé au 19e siècle de part et d'autre de la rivière d'Andouillé. -

Le Vivier-Sur-Mer / Mont-Saint-Michel La Vélomaritime / Eurovelo 4

http:www.lavelomaritime.fr 22/07/2021 Le Vivier-sur-Mer / Mont-Saint-Michel La Vélomaritime / EuroVelo 4 There it is, in front of you, drawing closer with each turn of the pedals – the magical Mont Saint-Michel! Heading for Normandy's medieval marvel by bike is surely the best way to approach the great abbey- topped island rising so startlingly out of the sea. A feast for the eyes, this stage also allows you to take in the charming bay-side village of Cherrueix with its windmills, St Anne's Chapel, the local marshes and polders, and the Couesnon River. The route At Vivier-sur-Mer, to avoid passing via the small industrial estate (zone artisanale), go via Rue des Départ Arrivée Ecoles. After this, the way is easy. You simply follow Le Vivier-sur-Mer Mont-Saint-Michel the Vélomaritime logo to reach the Normandy county of Manche. Take care at Cherrueix, close to its windmills – dismount to get onto the sea wall. Then Durée Distance cycling straight on, you arrive in the county of Manche. 1 h 54 min 28,56 Km A footbridge allows you to cross the Couesnon River at Moidrey. Niveau Thématique Beginners/Families Nature and Heritage, Links: Patrimoine, Beaches, At the level of Vivier-sur-Mer, you can head inland for Highlight the historic small town of Dol-de-Bretagne (c.10km away), designated a Petite Cité de Caractère for its rich heritage, with a halt along the way on Mont-Dol, a hill that offers exceptional views over the marshes and the whole Bay of the Mont Saint-Michel. -

DOLIB FLY PLANN.Indd

(1) Hors Com com Com com Baignade tous bassins / Espace Balnéo (sauna, hammam, spa) Entrée enfant (de 3 à 17 ans) 4,75 € 5,55 € 10 entrées enfant (de 3 à 17 ans) (2) 42,75 € 49,95 € Entrée adulte (à partir de 18 ans) 5,90 € 6,90 € 10 entrées adulte (à partir de 18 ans) (2) 53,10 € 62,10 € 10 heures adulte (à partir de 18 ans) (2) 35,00 € 41,40 € (1) Le tarif Communauté de communes est appliqué sur présentation d’un justifi catif de domicile. Les communes y appartenant sont : Baguer Morvan, Baguer Pican, Broualan, Cherrueix, Dol de Bretagne, Epiniac, La Boussac, Le Vivier sur Mer, Mont Dol, Pleine Fougères, Roz Landrieux, Roz sur Couesnon, Sains, St Broladre, St Georges de Gréhaigne, St Marcan, Sougéal, Trans La Forêt, Vieux Viel. (2) Les cartes d’abonnement sont valables jusqu’à la fermeture de Dolibulle 1. Fermeture de la caisse 30 min. avant l’évacuation des bassins. Comités d’entreprise : nous contacter. Nous acceptons les chèques vacances et les coupons sport. Pensez à vous munir d’une pièce de 1 € ou d’un jeton de caddie en métal pour fermer à clé votre casier. Les enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doivent être accompagnés d’une personne majeure. L’espace Balnéo est réservé aux personnes majeures. Rue de l’Abbaye 35120 DOL-DE-BRETAGNE 02 99 80 71 75 DIMANCHE SAMEDI VENDREDI JEUDI MERCREDI MARDI PÉRIODE SCOLAIRE LUNDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 09h00 10h00 > 12h30 10h00 11h00 12h00 12h00 > 13h30(1) 12h00 > 13h30(1) 12h00 > 13h30(1) 13h00 14h00 14h00 > 17h30 14h00 > 18h00 14h00 > 17h30 15h00 16h00 17h00 16h30 > 16h30 > 16h30 > 16h30 > 16h30 > 16h30 > 19h15 19h15 20h00 20h00 18h30 18h30 17h15 > 17h15 > 18h00 18h30 18h30 18h00 > 18h00 > 19h00 19h15 19h15 20h00 19h30 > 21h30 19h30 > 21h30 21h00 22h00 Baignade tous bassins + espace Balnéo - (1) Le togoggan n’est pas accessible sur ces créneaux horaires Présence d’un couloir de nage - Le personnel de surveillance se réserve le droit de gérer les installations sur le bassin en fonction de la fréquentation Baignade ludique et / ou 2 lignes d’eau suivant cours de natation. -

Arrêté Portant Désignation Des Membres De La CLE 27 Oct 2004

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-MALO A R R E T E portant désignation des membres de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins côtiers de la région de Dol-de- Bretagne. LA PREFETE DE LA REGION BRETAGNE PREFETE D'ILLE-ET-VILAINE CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE Vu le code de l'environnement, notamment son livre II, titre Ier, articles L.212.1 et suivants ; Vu le décret n° 92.1042 du 24 septembre 1992 relati f aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2003 fixant le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne ; Vu l'avis du Président de l'Association des Maires d'Ille-et-Vilaine ; Vu les propositions du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine ; Vu les propositions des différents organismes et groupements consultés ; Sur proposition du Sous-Préfet de Saint-Malo. ARRETE Article 1 : La composition de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne, instituée par mon arrêté du 26 septembre 2003, est fixée ainsi qu'il suit : I - COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX. Représentants du Conseil régional de Bretagne : Titulaire : Mme Isabelle THOMAS Suppléante : Mme Marie-Christine LE HERISSE Représentants du Conseil général : Titulaires : M. -

11 Offices De Tourisme Et 3 Syndicats D'initiative

11 Offices de tourisme et 3 syndicats d'initiative Cancale Dinard Côte St-Coulomb d'Émeraude St-Malo St-Méloir St Dinard des-Ondes BriacSt tourisme surLunaire La St-Benoît des-Ondes Mer RichardaisSt-Jouan des-Guérets La Le Vivier Roz Gouesniére sur Mer sur-Couesnon Pleurtuit Le St-Père Cherrueix Minihic La Fresnais sur St-Guinoux Hirel St-Marcan St Suliac Lillemer St St-Georges Rance Mont-Dol Broladre de Châteauneuf Grehaigne La Villed'Ille-et-Vilaine Es-Nonais Roz-Landrieux Baguer-Pican Sains Dol-de-Bretagne Miniac Pleine-Fougères MorvanPlerguerSaint-Malo Baie Baguer La Boussac St-Georges Le Morvan Vieux de duTronchet Mont-Saint-MichelEpiniac ReintembaultMonthault Tressé Trans Viel Sougéal Bonnemain la-Forêt Le Ferré Broualan La Mellé Louvigné St-PierreLanhélin Fontenelle du-Désert de-Plesguen Antrain Poilley Lourmais Cuguen St-Ouen Les Portes du Trémeheuc Bazouges la-Rouerie Plesder la-Perouse Coglais Villamée La Bazouge Meillac Noyal sur OT Couesnon Le du-Desert Pleugueneuc Combourg Bazouges Tremblay Châtellier Parigné St-Léger Lanrigan Maen Roch Landéan La Chapelle des MarchesRimou de Bretagne St-Germain aux-Filtzméens Prés Trévérien MarcilléSt-Remy Chauvigné en-Coglés Le St du Romazy St-Marc Loroux Domineuc Raoul Plain le-Blanc Laignelet Québriac Baillé Trimer Dingé St-Sauveur Lécousse Fleurigné St-Thual Le Tiercent des Tinténiac St-Christophe St-HilaireLandes Fougères Feins Sens-de de-Valains DestinationRomagné LongaulnayLa Bretagne des-Landes Beaucé Baussaine Vieux-Vy St-Ouen La Chapelle St-Brieuc Hédé sur-Couesnon des-Alleux Bécherel -

Réunion De Présentation Du Projet D'aménagement

RÉUNION DE PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT FONCIER ENVIRONNEMENT POUR L’EAU BASSIN VERSANT DE MIRELOUP ET LANDAL RÉUNION AVEC LES AGRICULTEURS / PROPRIÉTAIRES – 1ÈRE RÉUNION 17 OCTOBRE 2017 À 20H30 MAIRIE DE BONNEMAIN L'AMÉNAGEMENT FONCIER ENVIRONNEMENTAL / LES ÉCHANGES PARCELLAIRES LES DIFFÉRENCES Réunion du 17 octobre 2017 à Bonnemain : Réunion du 29 novembre 2017 à Epiniac : Présentation aux agriculteurs et exploitant de Présentation aux agriculteurs des échanges l’aménagement foncier environnemental pour l’eau parcellaires amiables Sur un territoire de bassin versant : Mireloup et À l’échelle d’une commune : Epiniac Landal, près de 5000 ha Après classement des terres, discussion et revue Accord entre agriculteurs sur la base du volontariat, globale des parcellaires pas de classement officiel des terres Procédure longue Procédure courte Bassin versant de Mireloup Bassin versant de Landal MIRELOUP LES BASSINS VERSANTS CONCERNÉS LANDAL Communes concernées : Bassin versant de Mireloup : Le Tronchet, Plerguer, Lanhélin, Saint-Pierre de plesguen, Meillac, Bonnemain, Tressé Bassin versant de Landal : Broualan, Épinac, La Boussac, Cuguen, Lourmais, Tréméheuc L’AGRICULTURE L’agriculture sur ces bassins versants est de type polyculture-élevage, avec : • Une majorité d’exploitations bovines, élevages laitiers, avec souvent un atelier bovin viande, • Une part importante de SFP (47% de prairie et 73% de SFP), • Des exploitations de taille moyenne, 89 ha. La répartition des assolements sur les bassins versants se fait comme suit : Nombre Prairies -

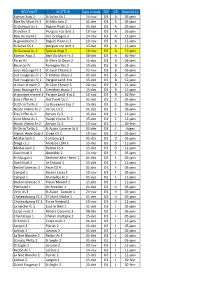

RECEVANT VISITEUR Date Initiale DIV GR Reporté Le Epiniac

RECEVANT VISITEUR Date Initiale DIV GR Reporté Le Epiniac Assp 2 St Suliac Os 1 24-nov D3 A 05-janv Baie Du Mont Fc 2 St Malo Jass 2 01-déc D3 A 05-janv St Guinoux Us 2 Baguer Pican Js 2 01-déc D3 A 05-janv St meloir 2 Plerguer roz land 1 10-nov D3 A 05-janv Baie du mont 2 Dol bretagne 3 24-nov D3 A 12-janv la gouesniere 2 Baguer Pican Js 2 10-nov D3 A 12-janv St Suliac Os 1 plerguer roz land 1 15-déc D3 A 12-janv St Guinoux Us 2 Epiniac Assp 2 10-nov D3 A 12-janv Epiniac Assp 2 Baie Du Mont Fc 2 08-déc D3 A 02-févr Parce Av St Marc St Ouen 2 15-déc D3 B 05-janv Beuvron Fc Romagne Asc 3 15-déc D3 B 05-janv Louv Bazouge Fc 2 St Geor Chesne 3 03-nov D3 B 05-janv Sud Fougerais Fc 2 Tremblay chauv 1 01-déc D3 B 05-janv Sud Fougerais Fc 2 Parigne Land. Ent 15-déc D3 B 12-janv st marc st ouen 2 St Geor Chesne 3 24-nov D3 B 12-janv Louv Bazouge Fc 2 Tremblay chauv 1 15-déc D3 B 12-janv st georges chesne 3 Parigne Land. Ent 2 10-nov D3 B 02-févr Erce Liffre As 2 Illet Foret Us 2 01-déc D3 C 05-janv St Chris/Taillis 2 La Bouexiere Esp 2 15-déc D3 C 05-janv Haute Vilaine Fc 2 Val ize Us 2 01-déc D3 C 05-janv Erce Liffre As 2 Servon Cs 3 15-déc D3 C 12-janv Livre Mece As 1 Haute Vilaine Fc 2 15-déc D3 C 12-janv Haute Vilaine Fc 2 Servon Cs 3 10-nov D3 C 02-févr St Chris/Taillis 2 St Aubin Cormier St 3 01-déc D3 C litiges Vignoc Hede Guip 3 Dinge CS 1 10-nov D3 D 05-janv Meillac lanh 2 Combourg 3 01-déc D3 D 05-janv Dinge cs 1 Melesse L2M 3 15-déc D3 D 12-janv Meillac lanh 2 Betton CS 3 15-déc D3 D 12-janv Gael Muel 2 Quedillac 2 24-nov D3 E 05-janv -

CDAS) De La Baie

Renseignements pratiques Centre départemental d’action sociale (CDAS) de la Baie Adresse : Espace social commun (ESC) 1, rue des Tendières DOL-DE-BRETAGNE (35) Tél. : 02 90 02 76 50 Un parking visiteurs est à disposition devant le bâtiment, ainsi qu’un autre parking à proximité. Transports en commun Depuis Combourg ou Epiniac TER Bretagne : arrêt « Dol-de-Bretagne » > Entrer dans Dol-de-Bretagne par la rue de Rennes et suivre le boulevard Victor-Planson Bus illenoo 17 ou 17a : arrêt « Gare de Dol-de-Bretagne » > Au rond-point, prendre à gauche sur le boulevard Deminiac Venir à pied de la gare de Dol-de-Bretagne > Au rond-point suivant, prendre à nouveau à gauche > En sortant de la gare, prendre à droite sur la place en direction de la piscine de la Gare > Prendre à droite avant l’aire de stationnement de > Au rond-point, prendre à gauche vers la rue camping-cars et entrer dans la rue des Tendières. du « Pendant des Vallées » > Tourner à droite, rue de Legeard et marcher pendant Depuis Saint-Broladre, Pleine-Fougères, 500 m La Boussac > Tourner à gauche vers la place Jean-Hamelin > Rejoindre le boulevard de Normandie en longeant la voie > Traverser la place et prendre à droite rue des Tendières. ferrée. > Poursuivre sur le boulevard Deminiac. En voiture > Au rond-point, prendre à gauche en direction de la piscine Depuis Saint-Malo, Le Mont-Dol, Le Vivier-sur-Mer > Prendre à droite avant l’aire de stationnement de > Entrer dans Dol-de-Bretagne par la rue de Saint-Malo camping-cars et entrer dans la rue des Tendières. -

Les Circuits Du Marais De Dol-De-Bretagne

ccircuit_recto.aiircuit_recto.ai 663.2566.67770.71360.267571 llpipi 771.57°118.43°00.00°445.00°18.5.054073°0° 55/01/0755/01/07//0011//0077 99:39:4099:39:40::3399::4400 CCyanyan qquadriuadriMMagentaagenta qquadriuadriJJauneaune qquadriuadriNNoiroir qquadriuadri Les Circuits du Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel vers Saint-Malo 4 variante GR34 D797 vers le Mont-Saint-Michel Le Vivier-Sur-Mer Cherrueix 11 GR D155 34 vers Pontorson Mont-Dol 9 5 6 Baguer-Pican 10 RN176 Dol-de-Bretagne 3 vers Dinan Roz-Landrieux D155 1 D795 C M Baguer-Morvan J 2 Epiniac vers Fougères CM MJ 7 CJ CMJ N 8 Limites communales vers Rennes Axes principaux Office de Tourisme 0 1 2 kilomètres Centre-bourg / Départ N° Départ 1 BAGUER-MORVAN Circuit du Clos Chapelle 13 km 3h15 2 BAGUER-MORVAN Circuit des Forges 9,5 km 2h15 3 BAGUER-PICAN Circuit de la Mancelière 11 km 2h45 4 CHERRUEIX Circuit des grèves et marais 8 km 2h40 5 DOL-DE-BRETAGNE Circuit du marais noir 10,5 km 3h00 6 DOL-DE-BRETAGNE Circuit Nominoë «Dol et le Guyoult» 8 km 2h00 7 EPINIAC Circuit du Breil 2,5 km / 7 km 0h40 / 1h45 8 EPINIAC Circuit du Parc de la Higourdais 4 km / 7 km 1h00 / 1h45 9 MONT-DOL Circuit du Tertre 4 km 1h00 10 ROZ-LANDRIEUX Circuit des Bruyères 6 km / 10 km 1h30 / 2h30 11 LE VIVIER-SUR-MER Circuit du Bec à l’Âne 20 km 5h00 Les circuits vélo sont accessibles aux VTT et VTC ccircuit_verso.aiircuit_verso.ai 663.2566.67770.71360.267571 llpipi 771.57°118.43°00.00°445.00°18.5.054073°0° 55/01/0755/01/07//0011//0077 99:37:5499:37:54::3377::5544 CCyanyan qquadriuadriMMagentaagenta qquadriuadriJJauneaune qquadriuadriNNoiroir qquadriuadri Cathédrale de Dol-de-Bretagne de Cathédrale surprises. -

Saint-Malo Baie Du Mont-Saint-Michel

Saint-Malo, cité corsaire 1 h 2 0 Les îles Chausey COMBOURG PONTORSON V DINAN DINARD e CANCALE r N AVRANCHES s E J A La N e C m 5 k S GRANVILLE 0 r DOL-DE-BRETAGNE s 0 ie min e 1 Destination 1 nne . y A RHLE OTL LATTE LA FORT ET FRÉHEL CAP Donville les Bains SAINT-SULIAC D5 St-Sauveur- 98 la-Pommeraye SAINT-MALO PLANCOËT SAINT-CAST-LE GUILDO SAINT-CAST-LE O E Yquelon Anctoville-sur-Boscq Équilly GRANVILLE D375 MONT-SAINT-MICHEL & SA BAIE SA & MONT-SAINT-MICHEL Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel ▪ Musée et jardin Christian Dior D4 ▪ La Haute Ville 70 Beauchamps ▪ Zoo War-su Sant-Maloù - Bae Menez-Mikael-ar-Mor St-Planchers Brest Côte de Granit Rose ▪ Le Marité de Champrépus Baie de Morlaix D372 terres océanes S D1 St-Jean-des-Champs 4 51 6 0 5km 1 Baie de Folligny D Saint-Brieuc Saint-Malo Sint Mâlo - Bée du Mont Sint Michë St-Pair-sur-Mer Paimpol - Les Caps Baie du Mont- Le Tanu Saint-Michel St-Aubin- Hocquigny Randonneurs dans la Baie du Mont-Saint-Michel 5 or Océan Loire 6 Bretagne Cœur de Bretagne des-Préaux D1 of uMorbihan du Golfe Kalon Breizh rtgeSud Bretagne Quimper D373 54 Le Thar Brocéliande Destination de Bretagne de D1 La Haye-Pesnel tlsPortes les et Rennes Cornouaille Cornouaille Rennes Quimper D580 ao Breizh Kalon et les Portes La Lucerne- œrd Bretagne de Cœur Saint-Michel de Bretagne La Mouche aed Mont- du Baie Destination 5 amo e Caps Les - Paimpol D109 Saint-Malo Saint-Brieuc aede Baie 4 d'Outremer ersocéanes terres aed Morlaix de Baie Brocéliande Brest ôed rntrose granit de Côte h 1 Digue de Jullouville Jullouville -

Janvier Février Mars Avril Juillet Les Lieux De Sorties

DIMANCHE 28 AVRIL DIMANCHE 2 JUIN LES LIEUX DE SORTIES LPO EN ILLE-ET-VILAINE JANVIER 9 18 À LA DÉCOUVERTE DU PETIT PEUPLE DE LA TOURBIÈRE PAPILLONS, LIBELLULES ET AUTRES BESTIOLES EN FORÊT DE RENNES DIMANCHE 20 JANVIER 1 Parigné Saint-Sulpice-la-Forêt 11 HIVERNANTS DE LA CÔTE D’EMERAUDE Rendez-vous à 10h, parking balisé de la Tourbière de Landemarais Rendez-vous à 14h30, carrefour du District, sur D97 entre Rennes et Saint- 21 Saint-Briac-sur-Mer Sulpice-la-Forêt - 1ère entrée à droite après Chenil du Confort St Malo 1 24 Rendez-vous à 10h, 22, bd du Bechay, face au port de Saint-Briac-sur-Mer MAI Manche VENDREDI 7 JUIN 19 7 3 SPÉCIALE ENGOULEVENT D’EUROPE FÉVRIER DIMANCHE 5 MAI 10 8 5 ZIGZAG ORNITHOLOGIQUE À LA COURBE Iffendic 17 SAMEDI 2 FÉVRIER 2 Bourg-des-Comptes Rendez-vous 20h30, parking balisé du Vallon de la Chambre au Loup, en haut du site SPÉCIALE COUCHER DES MOUETTES Côtes-d’Armor 9 Rendez-vous à 10h, place de la Courbe SAMEDI 8 JUIN 18 Bazouges-sous-Hédé OISEAUX FORESTIERS SUR LE SENTIER ÉCOLOGIQUE DE L’ÉTANG DES MAFFRAIS DIMANCHE 12 MAI 11 Tinteniac 14 12 Fougères Rendez-vous à 16h, parking du Mille-Club près de l’église de Bazouges Saint-Sulpice-la-Forêt 2 DIVERSITÉ À PLUMES À L’ANSE DU GUESCLIN 4 Rendez-vous à 10h, parking de l’étang des Maffrais DIMANCHE 3 FÉVRIER 3 Saint-Coulomb 18 RANDONNÉE ORNITHOLOGIQUE AU MONT GARROT Rendez-vous à 10h, parking du site, côté Cancale-RD 201 entre Saint-Malo et Cancale SAMEDI 8 JUIN 20 19 St Aubin du Cormier Saint-Suliac 4 L’ENGOULEVENT D’EUROPE ET SON CASSE-CROÛTE Monfort / Meu 22 -

La Boussac En BREF

AGENDA 2015 N° 40 JUILLET 2015 ussac en B Bo ULLETIN MUNICIPAL R La B EF Bonnes Vacances SOMMAIRE Le mot du Maire P .3 La vie municipale (délibérations du conseil municipal) P .4 L’état civil P .13 L’urbanisme P .14 La vie communale P .15 La vie associative P .18 Communauté de Communes P .24 Informations pratiques P .27 Renseignements utiles P .31 Mairie de LA BOUSSAC 13, rue du Mont Saint Michel 35120 LA BOUSSAC : 02 99 80 01 23 Fax : 02 99 80 07 06 SOMMAIRE E-mail : [email protected] Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 Nouveaux habitants de LA BOUSSAC : N’oubliez pas de vous présenter en Mairie, munis de votre carte d’identité, livret de famille et justificatif de domicile afin que nous puissions vous informer sur vos diverses démarches (carte grise, inscription sur les listes électorales etc.) Si vous déménagez, pensez également à nous prévenir de votre départ. RESPONSABLE DE LA PUBLICATION Mme Odile MABILE - Maire MISE EN PAGE ET IMPRESSION COMITE DE REDACTION MARION Editions Mme Annie DELEPINE Crédits photos : M. Michel CHAPPE La mairie - Les associations Mme Marie-France SEVESTRE 2 M. David VIGOUR Tirage : 650 exemplaires LE MOT DU MAIRE est avec plaisir que je m’adresse à vous C’dans ce bulletin estival. Le 13 avril 2015, le budget communal 2015 a été voté. Dans la section de fonctionnement : 786 944 € en recettes et en dépenses. Dans la section d’investissement : 479 949 € en recettes et en dépenses.