2.0 FIUME E PARCO .Pptx

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Atto Costitutivo Di Associazione

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE L’anno duemiladodici il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 11.00 nel Comune di Madignano, presso la Sala Consiliare del Comune sono presenti i signori: EUGENIO PISATI nato a Pandino il 23.02.1961, residente a Madignano, via Marconi 3, Operaio, C.F. PSTGNE61B23G306O LUCA VIOLA nato a Crema il 30.04.1982, residente a Madignano, via Dante Alighieri n. 45, Ingegnere chimico, C.F.VLILCU82D30D142Q COSTABILE PACE nato a Castellabate (SA) il 06.12.1954, residente a Madignano, via Roma n. 33, pensionato, C.F. PCACTB54T06C125I SALVATORE URZI’ nato a Crema il 23.08.1975, residente a Madignano, via Valserio n. 30/A, Docente, C.F. RZUSVT75M23D142B BOLZONI GIORGIO nato a Crema il 07 giugno 1993, residente a Madignano, via Donizetti n. 34, Studente, C.F. BLZGRG93H07D142U SERAFINA GUERINI ROCCO nata a Madignano il 23.04.1952, residente a Madignano, via Cavour n.43, Pensionata, C.F. GRNSFN52D63E793M FRANCESCO ROSSINI nato a Crema il 20/08/1990, residente a Madignano, via dei Gelsi n. 2, Studente, CF: RSSFNC90M20D142P ALESSANDRO BRUSAFERRI nato a Crema il 30.06.1978, residente a Madignano, via Dei Platani n. 2/A, Ingegnere, C.F. BRSLSN78H30D142T FRANCESCO GANDELLI nato a Crema il 22.05.1951, residente a Madignano, via S. Francesco n. 12, pensionato, C.F. GNDFNC51E22D142A; EGIDIA FERRARI nata a Romanengo il 07.09.1946, residente a Madignano, via Dei Gelsi n. 26, pensionata, C.F. FRRGDE46P47H508D; SANTO CAZZAMALI nato a Crema il 02.12.1961, residente a Madignano, viale Rimembranze n. 1/A, commerciante, C.F. -

I Reperti Archeologici Del Marzale (Madignano - Cr)

ADA CAZZAMALLI I REPERTI ARCHEOLOGICI DEL MARZALE (MADIGNANO - CR) Questo studio' ha per oggetto i materiali tardo romani e altomedioeva- li rinvenuti in prossimità del santuario di S. Maria del Marzale, attual- mente esposti al Museo Civico di Crema. I luoghi. L'antica chiesa di S. Maria del Marzale (XI sec.) sorge lungo la strada che collega Ripalta Arpina con Ripalta Vecchia, nel territorio comuna- le di Madignano, a pochi chilometri da Crema (cfr. Tav. la). Nel tentativo di approfondire la conoscenza dei materiali archeologi ci scoperti in questa località, è opportuno delineare, per quanto è possi- bile, l'assetto topografico della zona tra IV e VII sec. d.C., epoca a cui risale la maggior parte dei pezzi esaminati. In tale periodo il Marzale si è trovato al centro di importanti vie di comunicazione fluviali e terrestri. A est dell'alto terrazzo naturale, su cui fu costruito in età medioevale il santuario, scorreva il ramo primario del fiume Serio, in un alveo ora abbandonato (Serio Morto); a ovest, in corrispondenza dell'attuale corso del Serio, passavano il Rino e l'Acqua Rossa, che prendevano ori- gine nelle zone delle risorgive a nord di Crema. Queste significative vie d'acqua, immettendosi nell'Adda, in seguito raggiungevano il Po' (cfr. T~v. Ib). È noto il grande peso attribuito nella tarda antichità ai sistemi di collegamento fluviale che agevolavano gli scambi commerciali, inte- grando la viabilità terrestre.' ~ulla riva destra dell'antico corso del Serio (ora riva sinistra), all'epoca 10 cui Milano fu capitale dell'impero romano, doveva esistere anche una strada, denominata ancora nel XVIII sec. -

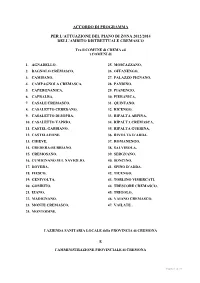

Accordo Di Programma 2012-2014

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2012/2014 DELL’AMBITO DISTRETTUALE CREMASCO Tra il COMUNE di CREMA ed i COMUNI di 1. AGNADELLO, 25. MOSCAZZANO, 2. BAGNOLO CREMASCO, 26. OFFANENGO, 3. CAMISANO, 27. PALAZZO PIGNANO, 4. CAMPAGNOLA CREMASCA, 28. PANDINO, 5. CAPERGNANICA, 29. PIANENGO, 6. CAPRALBA, 30. PIERANICA, 7. CASALE CREMASCO, 31. QUINTANO, 8. CASALETTO CEREDANO, 32. RICENGO, 9. CASALETTO DI SOPRA, 33. RIPALTA ARPINA, 10. CASALETTO VAPRIO, 34. RIPALTA CREMASCA, 11. CASTEL GABBIANO, 35. RIPALTA GUERINA, 12. CASTELLEONE, 36. RIVOLTA D’ADDA, 13. CHIEVE, 37. ROMANENGO, 14. CREDERA-RUBBIANO, 38. SALVIROLA, 15. CREMOSANO, 39. SERGNANO, 16. CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, 40. SONCINO, 17. DOVERA, 41. SPINO D’ADDA, 18. FIESCO, 42. TICENGO, 19. GENIVOLTA, 43. TORLINO VIMERCATI, 20. GOMBITO, 44. TRESCORE CREMASCO, 21. IZANO, 45. TRIGOLO, 22. MADIGNANO, 46. VAIANO CREMASCO, 23. MONTE CREMASCO, 47. VAILATE , 24. MONTODINE, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di CREMONA E l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CREMONA Pagina 1 di 14 Premesso • che l’art. 6 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con D. Leg.tivo 267/2000); • che l’art. 19 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona; • che l’art. -

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Anno 2018 - DM 26 MAGGIO 2016

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Anno 2018 - DM 26 MAGGIO 2016 - Castel Gabbiano Rivolta d'Adda Vailate Camisano Agnadello Capralba Casale Cremasco-Vidolasco Pieranica Sergnano Torlino Vimercati Quintano Ricengo Casaletto di Sopra Pandino Casaletto Vaprio Soncino Pianengo Palazzo Pignano Spino d'Adda Trescore Cremasco Cremosano OffanengoRomanengo Monte Cremasco Ticengo Vaiano Cremasco Dovera Bagnolo Cremasco Crema Salvirola Izano Cumignano sul Naviglio Genivolta Chieve Capergnanica Madignano Fiesco Ripalta Cremasca Trigolo Casaletto Ceredano Azzanello Ripalta Guerina Castelvisconti Credera Rubbiano Castelleone Bordolano Moscazzano Soresina Casalmorano Ripalta Arpina Montodine Corte de' Cortesi con Cignone Robecco d'Oglio Gombito Cappella CantoneAnnicco Casalbuttano ed Uniti San Bassano Olmeneta Formigara Paderno Ponchielli Corte de' Frati Scandolara Ripa d'Oglio Ostiano Gabbioneta-Binanuova Pozzaglio ed Uniti Volongo Grumello Cremonese ed Uniti Castelverde Grontardo Pescarolo ed Uniti Pizzighettone Sesto ed Uniti Persico Dosimo Pessina Cremonese Acquanegra Cremonese Isola Dovarese Cicognolo Crotta d'Adda Gadesco-Pieve Delmona Vescovato Drizzona Torre de' Picenardi Cremona Cappella de' Picenardi Calvatone Spinadesco Malagnino Pieve San Giacomo Piadena Ca' d'Andrea Derovere Voltido Bonemerse Tornata Sospiro Gerre de' Caprioli Cella Dati Cingia de' Botti San Martino del Lago Pieve d'Olmi San Giovanni in Croce Solarolo RainerioCasteldidone Spineda Stagno Lombardo San Daniele Po Motta Baluffi Scandolara Ravara Rivarolo del Re ed Uniti Torricella del -

Delibera Cc 40

COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Originale N° 40 del 08/11/2014 CODICE ENTE 10747 9 Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione seduta PUBBLICA OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SORESINA, FORMIGARA, MONTODINE E TRIGOLO L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di novembre alle ore 11,30, presso il Municipio comunale. Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: N. Cognome e Nome P A 1 VAILATI William SI 2 CATTANEO Giovanni SI 3 SALVADERI SI Donatella 4 SEVERGNINI Matteo SI Maria 5 SINELLI Egidio SI 6 FANTAZZINI Marco SI 7 COMPIANI Simona SI Emiliana 8 PARMESANI Paolo SI 9 MAFFINI Silvia SI 10 ANELLI Maurizio SI 11 CARAVAGGIO SI Moreno PRESENTI: 9 ASSENTI: 2 Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Presidente dr. William Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SORESINA, FORMIGARA, MONTODINE E TRIGOLO IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che il Comune di Formigara con propria deliberazione n. 45 del 30/09/2009 aderiva alla convenzione per l’espletamento in forma associata delle funzioni del servizio di segreteria Comunale fra i Comuni di Castelleone, Formigara, Madignano e Montodine; vista la propria deliberazione n. 32 del 24/11/2011 con la quale si approvava nuova convenzione di segreteria con ingresso del Comune di Pizzighettone; vista la deliberazione C.C. -

Exploitation of Small Hydro Power Plants

SMART – Strategies to Promote Small Scale Hydro Electricity Production in Europe Deliverable D3.1 Policies, Methodologies & Tools to Improve the Exploitation of Small Hydro Power Plants Grant Agreement EIE/07/064/SI2.466791 -SMART Policies, Methodologies & Tools to Improve the Exploitation of SHP DISCLAIMER The project SMART (Strategies to promote small scale hydro electricity production in Europe) is supported by the “Intelligent Energy – Europe” Programme (Contract N°: EIE-07-064). The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. AUTHO RS: Province of Cremona (Italy) Marco Antoniazzi Province of Attica (Greece) Lilly Christoforidou Thaya County (Austria) Otmar Schlager Thomas Waldhans NTNU (Norway) Anna Carmen Masoliver Verdaguer Sølvi Eide Idun Schjerven Østgård Ole Gunnar Dahlhaug FSBUZ (Croatia) Zvonimir Guzović Branimir Matijašević Karlovac County (Croatia) Marinko Maradin ERSE (Italy) Julio Alterach Giuseppe Stella Stefano Maran Maximo Peviani Policies, Methodologies & Tools to Improve the Exploitation of SHP Table of contents 1 Introduction 2 Policies, Methodologies and Best Practice 2.1 Province of Cremona, Italy Summary 2.1.1 The Development Pa ct 2.1.1.2 Definition 2.1.1.2 The course of the project 2.1.1.3 Means of implementation 2.1.1.4 The Pact and the young 2.1.2 The Environmental En e rg y Plan 2.1.2.1 Introduction 2.1.2.2 PEAP structure -

Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi E Degli Odontoiatri Di Cremona

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale Anno 2019 (Aggiornato al 31/12/2018) ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA Presidente Lima Gianfranco VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Vice Presidente Mauri Fabrizio Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] Tesoriere Priori Fabio Angelo [email protected] Segretario Pani Aldo Consigliere Abbiati Annalisa Consigliere Agosti Marco Consigliere Bini Annamaria Consigliere Carnevale Giuseppe Consigliere Carniti Nerino Consigliere Crea Francesco Consigliere Firetto Silvia Consigliere Guarneri Ernesto Consigliere Mariconti Maria Assunta AlboConsigliere Morandi Andrea Consigliere Savoldi Pierangelo Consigliere Signorini Pietro Enrico Consigliere Telli Stefania professionale REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI Presidente Lena Alessandro Carina Igino Quinzani Filippo REVISORI DEI CONTI SUPPLENTE Bozzetti Anna Maria ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 [email protected] [email protected] Albo professionale Medici Chirurghi Anno 2019 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI Legenda Annotazioni DI CREMONA VIA PALESTRO, 66 - 26100 CREMONA - Doppia iscrizione Albo Medici Chirurghi e Albo Odontoiatri Tel.: 0372/35224 - Fax: 0372/27368 A [email protected] D - Esercizio Psicoterapia (Legge n. -

Elenco Rappresentanti Interclassse 2017-18.Docx

Ministero dell ’Istruzione , Università e Ricerca I. C. “G. Falcone e P. Borsellino” UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR ) Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574 e-mail: [email protected] Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T COMPONENTE GENITORI INTER CLASSE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 COGNOME E NOME CLASSE PLESSO PARRELLA MASSIMO 1A OFFANENGO OSTELLI VERONICA 1B OFFANENGO FUSARPOLI SONIA 1C OFFANENGO ZANABONI MARIA GRAZIA 2A OFFANENGO BONVINI TATIANA 2B OFFANENGO CROTTI ELENA 2C OFFANENGO VALENTI SONIA 3A OFFANENGO ZANINI GABRIELLA 3B OFFANENGO PEROTTI MARGHERITA 4A OFFANENGO CORLAZZOLI MOIRA 4B OFFANENGO BOLOGNA MARIANNA 4C OFFANENGO CHIZZOLI MIRKO 5A OFFANENGO MARTELLOSIO MARIA ANGELA 5B OFFANENGO MAINENTE MARIA GRAZIA 1A ROMANENGO GRIMALDELLI ELENA 2A ROMANENGO SOLDO BARBARA 3A ROMANENGO TOSI LAURA 4A ROMANENGO MAINARDI ELENA 5A ROMANENGO GORLA NADIA 1B ROMANENGO CIONTOLI ANNA 2B ROMANENGO GHIDINI TANIA 3B ROMANENGO ROSSINI SABRINA 4B ROMANENGO BASSINI VALENTINA 5B ROMANENGO PALAMINI ELISA 1A MADIGNANO BOSCHIROLI ERICA 2A MADIGNANO PAGLIARI ELENA 3A MADIGNANO ASSANDRI ALESSANDRA 4A MADIGNANO MARINO CLAUDIA 5A MADIGNANO PAGINA 1 DI 2 DOCUMENTO SALVATO IN S:\1 ARCHIVIO FILE IN USCITA DAL 01 -01-2015\ALUNNI\2017-18\ORGANI COLLEGIALI 2017.18\ELEZIONI ANNUALI 2017 -2018\Elenco rappresentanti interclassse 2017-18.docx Ministero dell ’Istruzione , Università e Ricerca I. C. “G. Falcone e P. Borsellino” UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA -

Registrato a Cremona Il 19 Dicembre 2017 Al N. 14773 Serie 1T

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI ANNICCO Registrato a Cremona Oggi, il 15 (quindici) dicembre 2017 (duemiladiciassette) in Crema, negli uffici il 19 dicembre 2017 in via del Commercio n. 29; al n. 14773 tra serie 1T - VISIGALLI DOMENICO LUIGI GIOVANNI, nato a Pizzighettone (CR) il giorno 10 agosto 1962, residente a Pizzighettone (CR), via Giotto n. 13, il quale dichiara di interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del: "COMUNE DI ANNICCO" con sede in Annicco (CR), piazza Garibaldi n. 6, mail: [email protected], PEC: [email protected], codice fiscale 00304860190, munito degli occorrenti poteri di firma in forza di delibera della giunta comunale n. 59 del 30 novembre 2017, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; e - PODESTA’ PRIMO, nato a Soncino (CR) il giorno 3 maggio 1953, domiciliato per la carica a Crema (CR), via del Commercio n. 29, Codice Fiscale PDS PRM 53E03 I827B, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore della società: "LINEA GESTIONI S.R.L." società unipersonale di diritto italiano, con sede in Crema (CR), via Del Com- mercio n. 29, capitale sociale Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero ze- ro) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremo- na n. 01426500193, REA 170631, Telefono 0373/89711, Fax 0373/85210, mail 1 [email protected], PEC [email protected], munito degli occorrenti po- teri di firma in forza di Procura Generale in data 30 luglio 2010 regolarmente i- scritta presso il competente Registro delle Imprese e in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2017 allegata sotto la lettera "A" alla scrittura privata autenticata nelle firme da me notaio in data 15 dicembre 2017 repertorio n. -

(MMG/Pdf) > Scheda Medico

Scheda 'Carta dei servizi' del medico stampata dal sito www.aslmn.it - 01/10/2021 10:39:35 Il Medico di Medicina Generale (MMG) è titolare della scheda e assicura accuratezza, affidabilità e puntualità dei contenuti visualizzati. L'ASL garantisce la pubblicazione e l’aggiornamento sistematico delle informazioni acquisite ed autorizzate dal medico. Per ogni ulteriore informazione contattare: Ufficio Gestione Assistiti (scelta/revoca) del Distretto di Crema Nome Dr. Ermanno Carminati Tipologia Medico di Medicina Generale (MMG) Il Dr. Carminati Nessun avviso presente avvisa - Presentazione Ambulatorio Medico 1 Via Roma, 56 26010 Casale Cremasco-Vidolasco Mappa Distretto di Crema Ambito dei Comuni di: Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Indirizzo Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate. Telefono: - Recapiti Cellulare: 3926957685 Mattina Pomeriggio Note 10.00 - Lunedì - - 12.00 Martedì - 17.00 - 19.00 - 09.00 - 11.30 - 12.30 Mercoledì - Orari apertura 12.30 frazione vidolasco Giovedì - 16.00 - 19.00 - Venerdì - - - Sabato - - - Note generali: accesso libero Ambulatorio Medico 2 Via Verdi, 2 26010 Camisano Mappa Distretto di Crema Ambito dei Comuni di: Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Indirizzo Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate. -

Interrogazione a Risposta Immediata in Commissione IX (Trasporti) BORDO. Al Ministro Delle Infrastrutture E Dei Tr

Interrogazione a risposta immediata in Commissione IX (Trasporti) BORDO. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per sapere. Premesso che: tra il capoluogo della provincia Cremona e lo snodo ferroviario di Treviglio (BG) è attiva la linea Ferroviaria TreviglioCremona, tratta a binario semplice lunga 64,5 Km; questa tratta ferroviaria collega le due città passando attraverso I centri di Caravaggio, Capralba, Casaletto Vaprio, Crema, Madignano, Castelleone, Casalbuttano e Olmeneta. Garantendo l'accessibilità alle linee dirette verso Milano e Venezia, costituendo uno degli assi privilegiati del trasporto pendolare di cittadini che quotidianamente si devono recare verso la Città metropolitana di Milano; la linea ferroviaria, il cui gestore risulta essere Rete Ferroviaria Italiana (RFI), controllata da Ferrovie dello Stato S.p.a, le cui azioni sono detenute dal Ministero dell'Economia, appare in stato di evidente scarsa manutenzione. Tale situazione mette a rischio l'efficienza del trasporto ferroviario e crea notevoli disagi ai molti pendolari che ogni giorno utilizzano suddetta linea; come denunciato dal locale Comitato Pendolari e da quanto riportato sulla stampa locale, nel corso del 2015 la linea è stata oggetto di numerosi guasti: problemi di alimentazione delle linee elettriche aeree, malfunzionamenti dei passaggi a livello e rotture degli scambi ferroviari, con conseguente blocco della circolazione dei treni; i ritardi dei treni sulla tratta sono pressoché quotidiani e la situazione per i passeggeri della linea si fa sempre più insopportabile; l'ultimo grave episodio degno di attenzione si è verificato in data 29 ottobre 2015, a causa di un guasto alla linea elettrica tra Crema e Casaletto Vaprio, il convoglio ferroviario 10467 partito da Treviglio alle ore 14.07, carico di passeggeri, è stato costretto a fermarsi in aperta campagna. -

Piano Di Ispezione Mensile Degli Impianti (Rif.Art.12 - Comma 12.1 - Lettera E) Delibera AEEGSI N.574/13)

Piano di ispezione mensile degli impianti (rif.Art.12 - comma 12.1 - lettera e) delibera AEEGSI n.574/13) Anno 2018 Mese Aprile Casale Cremasco Vidolasco Ricengo Codice univoco impianto: 114110 Denominazione Impianto: Castelgabbiano Camisano Casaletto di Sopra VIA COMUNE Parte di impianto AP/MP BP CILCLABILE CASALE CREMASCO RETE x CONTRADA C.NA CAMISANO RETE x MARCHESANA CONTRADA C.NA OBIZZA RICENGO RETE x x CONTRADA FIENILI CASTEL GABBIANO RETE x CONTRADA TORRIANELLI CAMISANO RETE x x EX S.C. DI ROMANENGO CASALETTO DI SOPRA RETE x LOTT. DOMUS CASTEL GABBIANO RETE x LOTT. PINI RICENGO RETE x LOTT. PREMOLI RICENGO RETE x PIAZZA ROMA CASALETTO DI SOPRA RETE x x PIAZZA STELLA CASALE CREMASCO RETE x S.C. DI FONTANELLA CAMISANO RETE x x S.C. OFFANENGO BOTTAIANO RICENGO RETE x S.C. RICENGO - CAMISANO RICENGO RETE x S.P. 11 CASTEL GABBIANO RETE x S.P. 12 CASALE CREMASCO RETE x s.p. 16 CASTEL GABBIANO RETE x S.P. 63 CASALETTO DI SOPRA RETE x S.P. 63 RICENGO RETE x S.P. DI ROMANO CAMISANO RETE x S.P. N. 11 CASTEL GABBIANO RETE x S.P. N. 12 SERGNANO - CAMISANO RETE x x CAMISANO S.P. N. 12 SERGNANO - CASALE CREMASCO RETE x CAMISANO S.P. N. 15 CASALE CREMASCO RETE x S.P. N. 15 CASTEL GABBIANO RETE x x S.P. N. 15 RICENGO RETE x S.P. N. 16 PER BOTTAIANO CAMISANO RETE x S.P. N. 16 PER BOTTAIANO RICENGO RETE x x S.P. N. 19 CASALE CREMASCO RETE x S.P.