On 5 Kern on 5 Kern.Qxd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pope EVANGELICAL MAINLINE Benedict XVI Delivered His Now Infamous 7% Speech Which Angered Muslims Around the 23% World

West Texas PERMIT NO. 44 SAN ANGELO, TX NONPROFIT ORG. US POSTAGE PAID US POSTAGE Msgr. Larry Droll, left, and ANGELUS U.S. Federal District Judge ANGELUS Robert Junell, at the first Serving the Diocese of San Angelo, Texas ‘Red Mass.’ Story/Page 10 Volume XXVII, No. 10 OCTOBER 2006 ‘Why Catholic?’ series begins in diocese Knock at the Door The first six-week season of cal and evangelization pro- of faith or a discovery or enrich- Bishop Pfeifer, at Why Catholic begins this month gram.” It was approved by the ment of your Catholic faith.” the door of at parishes throughout the bishop and affirmed by deans If you believe in God, think Midland’s Planned PO BOX 1829 BOX PO Diocese of San Angelo. The pro- around the diocese. you believe in God or aren’t Parenthood, fol- gram is described by Sister “Not every parish is partici- sure what you believe, “Why lowing a Mass for DIOCESE OF SAN ANGELO SAN OF DIOCESE the Unborn in ADDRESS SERVICE REQUESTED SERVICE ADDRESS SAN ANGELO ANGELO TX SAN 76902-1829 Hilda Marota, Director of pating but a large number are,” Catholic” is for you. Education and Formation for the Sister Hilda said. “To those who To learn more, contact your Midland, Sept. 9. diocese, as “an adult catecheti- attend, it will provide a renewal parish office. Photos/Pg. 7 Which should have more Benedict inadvertently sends influence on U.S. laws? the Bible the will of don’t know anger through Muslim world the American people By Jimmy Patterson 16% 34% 60% Editor 78% WHITE WHITE It’s been nearly a month since Pope EVANGELICAL MAINLINE Benedict XVI delivered his now infamous 7% speech which angered Muslims around the 23% world. -

Vía Del Fundamentalismo Islámico

Vía del fundamentalismo islámico Pedro Gómez García Los dilemas del islam. Mirada histórica, riesgos presentes y vías de futuro. Granada, Comares 2012: 143-172. En respuesta a las metamorfosis de los tiempos modernos, en el mundo musulmán ha habido un resurgimiento contemporáneo del islam en forma de fundamentalismo y de islamismo militante que, al final, justifica el recurso a la violencia armada y al terrorismo. Los fundamentalistas cuentan con un precedente medieval en el pensamiento rigurosamente ortodoxo del teólogo Ibn Taimiya (1263-1328), que sistematizó una interpretación integrista de la tradición y del Corán. A mediados del siglo XVIII, en Arabia, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) creó otra versión del fundamentalismo islámico, buscando un puritanismo coránico. Ya en el siglo XX, los ecos y la inspiración de Ibn Taimiya están presentes en las elaboraciones del egipcio Hasan al-Banna (1906-1949), fundador de los Hermanos Musulmanes, y su correligionario Sayyid Qutb (1906-1966), influyente ideólogo del yihadismo; el indio Muhammad Ilyas (1885-1944), erudito fundamentalista que fundó el movimiento Jamaat Tabligh; el indopaquistaní Abdul Ala Maududi (1903-1979), teólogo y pensador islamista, fundador del partido Jamaat e-Islami; y, en la estela del chiismo, el ayatolá Ruhollah Jomeini (1902-1989), jefe supremo de la revolución islámica iraní. Al unísono, rechazan la modernización y predican un despertar del islam originario. Para ello, insisten en el adoctrinamiento y la organización en torno a la idea central y cardinal de que Dios manda a todos los musulmanes combatir a los no musulmanes, hasta que la ley de Alá se imponga y el islam conquiste el mundo entero. -

![Church History Ii (4) [Online Spring 2021]](https://docslib.b-cdn.net/cover/0909/church-history-ii-4-online-spring-2021-1070909.webp)

Church History Ii (4) [Online Spring 2021]

Azusa Pacific Seminary Department of Biblical Studies and Theology GTHE 513 CHURCH HISTORY II (4) [ONLINE SPRING 2021] (Christopher Columbus lands in the Bahamas, Theodore de Bry etching, 1594) 1) INSTRUCTOR Instructor: Brian Lugioyo, Ph.D. Office Location: Duke 213 Phone: (626) 815-6000 ext. 5266 Classroom: Online E-mail: [email protected] Time: 6:30-8pm, Thursday Evenings Office Hours: by appointment 2) UNIVERSITY MISSION STATEMENT Azusa Pacific University is an evangelical Christian community of disciples and scholars who seek to advance the work of God in the world through academic excellence in liberal arts and professional programs of higher education that encourage students to develop a Christian perspective of truth and life. 3) AZUSA PACIFIC SEMINARY MISSION STATEMENT The Azusa Pacific Graduate School of Theology, in keeping with its commitment to the authority of Scripture and the centrality of Jesus Christ, seeks to prepare people for effective, practical ministry in the Church throughout the world; to promote the spiritual, personal, and professional development of students; and to extend theological knowledge through academic inquiry, research, writing, and publication. 4) CATALOG COURSE DESCRIPTION Major theological movements within the Christian church, from the Reformation to the present, are studied. Consideration is given to major theologians and their works and significant developments in the history of the modern church (including the movement of Methodism as well as the rise of modern science). 1 5) COURSE WELCOME I am looking forward to spending these next weeks in conversation with you and with some of the great thinkers and actors of Christian history, discovering how their experience of God's love and truth sheds light on our lives and ministries today. -

Sept 13 2020

13 September 2020 Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time Saint Anne SEAL BEACH Jan van Hemessen, The Parable of the Unmerciful Servant Msgr. Mike Heher, Pastor [email protected] | 562-431-0721 Ext. 14 Fr. John Shimotsu, Parochial Vicar | [email protected] | 562-431-0721 Ext. 11 Fr. Robert Vidal, Pastor Emeritus | [email protected] Deacon Peter Nguyen | [email protected] Amy Papageorges, Faith Formation | [email protected] | 562-431-0721 Ext. 16 Rhea Garalde | Youth Ministry/Confirmation | [email protected] | 562-431-0721 Ext. 15 Vikki Lyons | Office Manager | [email protected] Jesus with Woman at the Well Tim Kimminau | Cleaning & Maintenance | [email protected] MASSES: SATURDAY 5:00 PM; SUNDAY 10:00 AM & 4:00 PM; DAILY 9:00 AM LIVESTREAM MASS 10AM EVERY SUNDAY AT STANNESEALBEACH.ORG IN CASE OF EMERGENCY CALL 562-431-0721, EXT 13 MESSAGES CHECKED DAILY 2 Monsignor’s Message 13 September 2020 THE CHURCH MILITANT During a pandemic it is not unusual to be concerned pri- ent’s canonization. He has since been declared a Servant marily about the health and safety of one’s self and one’s of God. kin. But we ought to see what is happening in the church After studying in Rome and being ordained, Father elsewhere, far, far away. For example, the last time we heard Ragheed Ganni requested to be sent back to Iraq to serve anything about the African country of Zimbabwe, it was his country as a parish priest. Since he spoke four lan- about the reign of terror brought about by Robert Mugabe guages, he worked with “Asia News” as the Pontifical Insti- who ruled the country from 1980 to 2017. -

A PRAYER a MEDJUGORJE PILGRIMAGE with FATHER JOHN

Vol. 17, No. 10 http://www.geocities.com/pilgrimsfaith October 2006 The PILGRIM is a periodical from Pilgrims of Faith Marian Center (PFMC). The PFMC is a ministry of lay Catholic evangelization and healing through the intercession of the Immaculate Heart of Mary. A PRAYER application. We need the reservation form, page 3, filled out and returned to us with FULL double My Jesus, you never promised us that all of our days will be filled with brightness occupancy package donation of $1699 plus the air of the things of this world. And, in the taxes of $313.49. If you wish to room by yourself, night, our eyes have filled with tears at the pains of include the $250 Single Supplement donation. The everyday life. The thought of today is fleeting, and $1699 includes your round trip air (extra costs may be the thought of tomorrow sometimes overwhelming. incurred due to seat prices this close to departure), Lord, take all our sorrows, pain, illness, our bus transfers, tour guide, housing in a very lovely laughter, joys, and even our quiet moments. You home within a few blocks from Saint James Church, have always stayed close at our side, and you have all breakfasts, suppers, and a full spiritual program. never forsaken us in our needs. We will send you confirmation as soon as we are able You have promised us grace in each trial and task, to confirm your airline seat. We may not be able to and given us strength in our weakness. Lord we obtain additional seats after 19 October 2006. -

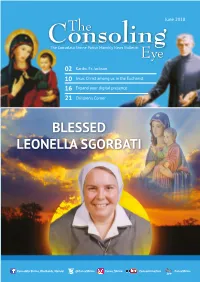

Blessed Leonella Sgorbati

June 2018 ConsolingThe The Consolata Shrine Parish Monthly News Bulletin Eye 02 Karibu Fr. Jackson 10 Jesus Christ among us in the Eucharist 16 Expand your digital presence 21 Children’s Corner BLESSED LEONELLA SGORBATI Consolata Shrine, Westlands, Nairobi @ConsoShrine Conso_Shrine Consoshrine/live ConsoShrine APP INTERVIEW Karibu Fr. Jackson Fr. Jackson, flanked by a visiting priest, Consolata Shrine Assistant parish priests, Parish Council Chairman and Catholic Women Association Chairlady cuts the cake during the official welcoming ceremony. Background The Consolata Missionaries are a Catholic community of about one thousand brothers and priests from four different continents. They dedicate their life for the proclamation of the Good News as commanded in the Gospels: “Go into the world and preach the Gospel to the whole Creation.” Mt 28:19. When Blessed Allamano founded the Institute of Consolata Missionaries in 1901 in Turin, a bulletin summarized his intention as “not only to contemplate Christ but also to be active in the world.” This implied that Consolata missions have a universal dimension and an initial drive to change the world through practical action especially to non Christian communities in an integral way. This means in most Fr. Jackson pose for a pilgrims’ group photo during the just concluded Consolata missions, there is a Church, School, Hospital and others pilgrimage to Namugongo, Uganda. similar apostolate. Rome to do Licentiate in Spirituality until the year 2011 when I was Fr Jackson Muragara is now the Parish Priest at Consolata Shrine assigned to work in Bethany House Sagana where I was working replacing his predecessor Fr Daniel Bertea who has gone to serve in until I was assigned to Consolata Shrine. -

2017 – Summer Newsletter

SUMMER 2017 President’s Letter Blessing and Peace, Marylee Meehan, RN, MA recently completed her tenure As we enter the 100th anniversary of the apparitions of on the Pontifical Council for Healthcare Workers (Pastoral Care). the Blessed Virgin Mary to the three shepherd children in Fatima, Appointed by Pope Benedict XVI she served from 2011-2017 at Portugal, I pray that our organization and the Church will be which time the council was consolidated into the Dicastery for Pro- blessed with many graces. Offering our suffering for the conver- moting Integral Human Development. See the article in this newslet- sion of sinners and praying the Rosary always are among the ter that describes this new Dicastery created by His Holiness Pope messages of Fatima. See the atheist newspaper from Fatima Francis in January 2017. Meet Marylee Meehan at The Summit that which reported the miracle of the sun which occurred on October will be held in Cape Cod, Massachusetts October 6-8, 2017. There 13, 1917. This miracle, seen by over 70,000 people, was com- is limited seating so register early. Volunteer to serve on a Blue Rib- monly referred to as “the day the sun danced at Fatima.” bon Panel or as a Roundtable Leader on our website. To the NACN-USA leadership, I would like to welcome Since assuming the leadership of our organization in Febru- Christina Freeman, RN, BSN, Facebook Editor and Courtney ary, I have worked with our Board and Committees to fill vacant posi- Donahue, MS, RN, FNP-BC, PCCN. Courtney is a DNP candi- tons with exceptional candidates and to network with key external date and has volunteered to serve as our Newsletter Editor. -

Abbé Laguérielaguérie ISSN 0015-9506

Un hebdo engagé pour l’Amour FRANCE et la Vérité ème € FRANCE Catholique www.france-catholique.fr FRANCE Catholique 82 année - Hebdomadaire n°3040 - 29 septembre 2006 2,90 AbbéAbbé LaguérieLaguérie ISSN 0015-9506 DuDu traditionalismetraditionalisme àà lala CommunionCommunion?? II OpusOpus DeiDei SixSix moismois aprèsaprès le le DaDa VinciVinci CodeCode E 2,90 I Débat I Spiritualité F: - 3040 Le repos du dimanche Prêtre à l’école M 01284 est-il condamné ? de Marthe Robin 3:HIKLMI=YUW^U[:?n@a@o@a@a; BREVES quelle raison elle a été rendue publique - sée dans une autre filière. MONDE affirme que, selon les services de rensei- ENERGIE : Les groupes parlementaires sont gnement saoudiens, Ben Laden serait mort parvenus à un accord pour finir l’examen ONU : Le président Bush et le président ira- en août dernier au Pakistan des suites du texte sur la fusion Suez-GDF le 28 sep- nien se sont opposés le 19 septembre à la d’une typhoïde ; cette information n’a pas tembre ; le vote de la loi sur l’énergie a été tribune de l’ONU au sujet du programme été confirmée en haut lieu ; l’Arabie saou- fixé au 3 octobre ce qui exclut le recours au nucléaire iranien. Kofi Annan qui quitte ses dite a rappelé le 24 septembre qu’elle ne 49-3. Le nouveau groupe issu de la fusion fonctions fin décembre a désigné le conflit détenait aucune preuve de ce décès. Suez-GDF sera créateur d’emplois ont affir- du Proche-Orient comme le plus grand défi GRANDE-BRETAGNE : A la veille du Congrès mé le 22 septembre les directions des deux du moment avec la crise du Darfour. -

Parish Staff Pastor Rev

Parish Staff Pastor Rev. David Powers Sch.P. Parochial Vicars Rev. Nelson Henao Sch.P. Rev. Richard Wyzykiewicz Sch.P. Parish Secretary Mrs. Rosemarie Ortiz Business Manager Anne Kathy Rice Facilities Manager Alina Hernandez Music Director Mr. Patrick Marques Musicians saint Mr. Jim Donaldson Mr. Alex Henriquez Helena November-December parish 2017 Bronx, NY Mass Schedule (Horario de Misas) St. Helena’s School (718) 892-3234 http://www.sthelenaelementary.org Early Childhood (3Yr Olds & Pre-K for All) Elementary School (Grades K-8) Principal: Mr. Richard Meller 2050 Benedict Avenue Bronx, New York 10462 High School: Monsignor Scanlan H.S. (718) 430-0100 http://www.scanlanhs.edu/ Principal: Mr. Peter Doran Arrangements must be 915 Hutchinson River Parkway made at the Rectory for Baptismal Bronx, New York 10465 Class Bring a copy of the child’s Birth Certificate. St. Helena Rectory: Arrangements for 1315 Olmstead Avenue weddings should be made as soon as possible at the Rectory. Bronx, N.Y. 10462 All Catholics Phone: (718) 892-3232 who live within the parish boundaries Fax: (718) 892-7713 should fill out a registration card at the Bookstore or Rectory. www.churchofsthelena.com Email: [email protected] Alumni: [email protected] ST. L BRONX, Thanksgiving Prayer and grow corn. In fact, Squanto, the beloved hero of Thanksgiving Father in Heaven, at Plymouth Rock, was Catholic. Squanto had been enslaved by Creator of all and source of all the English, but he was freed by Spanish Franciscans. Squanto goodness and love, then received baptism and became a Catholic. So it was a Please look kindly upon us baptized Catholic Native American who orchestrated what became and receive our heartfelt known as the First Thanksgiving. -

The Holy See

The Holy See ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE BISHOPS TAKING PART IN THE FORMATION UPDATE MEETING ORGANIZED BY THE CONGREGATION FOR THE EVANGELIZATION OF PEOPLES Hall of the Swiss, Castel Gandolfo Saturday, 23 September 2006 Your Eminence, Dear Brothers in the Episcopate, I am pleased to be able to meet you on the occasion of the Update Seminar organized by the Congregation for the Evangelization of Peoples and I address my most cordial welcome to each one of you. I greet first of all Cardinal Ivan Dias, Prefect of the Missionary Dicastery for only a few months, and I thank him for his kind words on behalf of you all. I next greet and thank those who have collaborated for the success of this formation course. I extend my affectionate thoughts to your young and enthusiastic diocesan Communities in which evangelization is showing promising signs of development, despite the sometimes difficult and demanding context. These days of brotherly coexistence will certainly be useful to you for the pastoral mission at their service that the Lord has recently entrusted to you. You are called to be Pastors among peoples, many of whom do not yet know Jesus Christ. As those primarily responsible for Gospel proclamation, you must therefore make a considerable effort to ensure that all are given the possibility of accepting him. More and more, you are feeling the need to inculturate the Gospel, to evangelize cultures and to 2 foster a sincere and open dialogue with one and all in order to build together a more brotherly and supportive humanity. -

The Holy See

The Holy See POPE FRANCIS ANGELUS Saint Peter's Square Trinity Sunday, 27 May 2018 [Multimedia] Dear Brothers and Sisters, Good morning! Today, the Sunday after Pentecost, we celebrate the Solemnity of the Most Holy Trinity, a celebration for contemplating and lauding the mystery of the God of Jesus Christ, who is one in the communion of three Persons: the Father, the Son and the Holy Spirit. To celebrate with ever new wonder God-Love, who freely offers us his life and asks us to spread it throughout the world. Today’s Bible readings help us understand that God wishes to show us not so much that he exists but rather that he is the ‘God with us’, close to us, who loves us, who walks with us, is interested in our personal life story and takes care of each one, beginning with the least and the neediest. He “is God in heaven above” but also “on the earth beneath” (cf. Dt 4:39). Therefore, we do not believe in a distant entity, no! In an indifferent entity, no! But, on the contrary, in the Love who created the universe and who engendered a people, became flesh, died and rose for us and, as the Holy Spirit, transforms and leads everything to fulfilment. Saint Paul (cf. Rom 8:14-17), who experienced first hand this transformation brought about by God-Love, tells us of God’s desire to be called Father, indeed, ‘Dad’ — God is ‘Our Father’ —, with the total confidence of a child who abandons himself in the arms of the one who gave him life. -

Der Fehlbare Mit Seiner Regensburger Rede Hat Papst Benedikt XVI

Gesellschaft KULTURKAMPF Der Fehlbare Mit seiner Regensburger Rede hat Papst Benedikt XVI. fast eine globale Krise ausgelöst. Die Geschichte des Konflikts erzählt viel über die Hilflosigkeit des Vatikans gegenüber der Gegenwart. Von Alexander Smoltczyk OSSERVATORE ROMANO / DPA ROMANO OSSERVATORE Konklave zur Papstwahl im Vatikan (2005): Wer sagt „Nein, besser nicht“ zu Benedikt XVI.? m Herbst 1966 erscheint im Pariser Ver- der Christenheit einen beim Namen nennt. Im Westjordanland brannten Kirchen. lag Editions du Cerf die Doktorarbeit Noch dazu viermal in einem Festvortrag In Indonesien riefen Demonstranten: Ieines libanesischen Immigranten. Das am 12. September in der Aula der Regens- „Kreuzigt den Papst.“ Im Irak wurde eine Buch hat den Titel „Manuel II Paléologue, burger Universität. Es ist eine Ehre. Théo- Papstpuppe angezündet, und in Kaschmir Entretiens avec un Musulman. 7e Contro- dore Khoury hätte gern darauf verzichtet. beschlagnahmte die Polizei Tageszeitun- verse“, und es gehört zu den Bänden, de- Zeig mir doch, was Mohammed Neues gen mit dem Khoury-Zitat, um Unruhen ren Seiten man früher mit dem Messer auf- gebracht hat, und da wirst du nur zu verhindern. Der Festvortrag sei, so wur- schneiden musste. Verfasser ist der junge Schlechtes und Inhumanes finden wie de geschrien, ein professoral getarnter Religionswissenschaftler Théodore Adel dies, dass er vorgeschrieben hat, den Kreuzzugsruf, eine neue Etappe im West- Khoury. „Mein Buch ist in Deutschland Glauben, den er predigte, durch das Ost-Konflikt des 21. Jahrhunderts, zwi- nie weit verbreitet gewesen“, sagt Khoury. Schwert zu verbreiten. schen Christentum und Islam. „Es ist in französischer und griechischer Das sagte im Jahr 1391 der byzantini- So las es Théodore Khoury in seiner Sprache geschrieben.