Plan Local D'urbanisme 1 RAPPORT DE PRESENTATION

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Validation, La

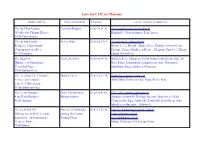

pour COMMENT RÉSERVER ? Forfaits & tickets La validation, à valider à chaque voyage sur le réseau c’est obligatoire ! Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée au transport à la demande et sur laquelle Avant de monter dans le bus, préparez votre passe Navigo Réservez vous pouvez : Les forfaits Navigo ou votre ticket. 1. créer votre compte Pour tous Navigo annuel validez-les VOYAGEZ Navigo mois 2. réserver votre trajet* systématiquement Navigo semaine RÉSERVEZ pour éviter 3. suivre votre TàD en temps réel Navigo jour CONSULTEZ une amende. 4. évaluer votre trajet Jeunes Imagine R Étudiant LA DEMANDE LA À T R TRANSPO Imagine R Scolaire Gratuité Jeunes en insertion PAYS DE LIMOURS DE PAYS Rendez-vous sur le TàD Tarifs réduits et gratuité Navigo gratuité VALABLE À PARTIR DU 31 AOÛT 2020 AOÛT 31 DU PARTIR À VALABLE Pays de Navigo Solidarité mois Limours Navigo Solidarité semaine Navigo Tarification Senior Limours Améthyste Pays de Pays U A E V NOU * à partir de 30 jours à l’avance et jusqu’à 20 Commandez et rechargez votre passe Navigo minutes avant le départ selon vos besoins et votre profil sur iledefrance-mobilites.fr, aux guichets et dans les agences des transporteurs (RATP, SNCF, Optile). RENDEZ-VOUS SUR : Les tickets Disponibles en gares, stations et agences 93100 (au format papier ou rechargeables SAVAC Appli TàD sur votre passe Navigo Easy) : SAVAC Île-de-France Ticket t+ Mobilités À l’unité ou en carnet de 10 tickets, tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans, les titulaires de la carte Famille tad.idfmobilites.fr Nombreuse -

Annuaire Des Associations 2018-2019 FORGES-LES-BAINS

Annuaire des associations 2018-2019 FORGES-LES-BAINS Mairie - 9 rue du docteur Babin - 91470 Forges-les-Bains Tél : 01 64 91 03 29 - Facebook : VivonsForges Impression : CCPL, Août 2018, en 500 exemplaires Index par activité Aides / conseils aux familles p.5 Lecture > Livres en liberté p.10 Arts Martiaux > Judo p.7 Loisirs Créatifs > Jujitsu p.7 > Art Floral p.9 > Taï-Chi p.10 > Créations enfants p.10 > Taïso p.7 > Couture p.9 > Dessin - Peinture p.9 AMAP - Agriculture Paysanne p.8 > Atelier « Fait main » p.10 Animation / Spectacle > Meubles et objets en carton p.10 > Promotion du spectacle vivant p.4 > Patchwork p.10 > Organisateurs d’animations > Poterie p.10 musicales p.8 > Réfection de sièges p.10 > Compagnie théâtrale amateur pour > Relooking meubles et objets p.10 les tout petits p.5 Parents d’élèves Athlétisme p.11 > API p.5 > FCPE p.6 Badminton p.7 > PEEP p.11 Boule Lyonnaise p.5 Patrimoine culturel p.4 Cours et conférences p.12 Pétanque p.8 Crèche multi-accueil p.7 Promotion de la culture à Forges p. 6 Danse Retraite et Multisports p.11 > Country p.9 > Danse à 2 / Danses latines p.10 Scrabble p.10 Enseignement musical p.4 Solidarité Aînés p.9 Environnement - Cadre de vie Solidarité Internationale p.6 > collectif anti nuisances sonores p.7 Sorties culturelles p.10 > Valorisation du patrimoine naturel p.12 > Préventions des inondations p.5 Tennis p.12 > Prolifération des chats sauvages p.11 Théâtre Football p.6 > Eveil enfants de 5 à 7 ans et p.10 de 8 à 10 ans Golf p.7 > Atelier juniors de 10 à 13 ans p.10 Gym Body Pump, Gym douce, et de 13 à 17 ans Gym détente, Gym volontaire, > Compagnie théâtrale adultes p.10 Gym dynamique , Pilates p.10 Tir à l’Arc p.9 Informatique p.9 Union Commerçants / Artisans p.12 Jardin pédagogique p.8 Yoga p.10 Zen Attitude p. -

Télécharger Le Guide Des Structures Sport De Nature (Pdf

essonne.fr Cartographie des structures Sport de nature N12 N118 en Essonne 6 63 N6 19 73 N7 7-11-22 4-31 massy 51 69 75 longjumeau 12 14 45 8 29 2 32-39 44 41 23-36-50 28 57 79 18 1 64-66 30 61 9 47 46 54 60 10 65 3 35 N104 43 ÉVRY 48 58 15 montlhéry 13-55 corbeil-essonne 56 77 26 37 5 68 17-49 33 62 74 24 A10 67 38-52 27 59 81 dourdan N20 71 A6 42 16-53-40 21 N191 70 34 72 20 78 étampes 25 80 milly-la-forêt 76 angerville 2 Sports terrestres Sports verticaux 47 Au pied du mur - MORSANG-SUR-ORGE Sports pédestres 48 OC montagne escalade - ÉVRY-COURCOURONNES 1 RandoGom - GOMETZ-LE-CHATEL 49 DAHU 91 Escalade - LISSES 2 Klen impact - BURES-SUR-YVETTE 50 Spéléo club des Chiroquois migrateurs - VILLEBON-SUR-YVETTE 3 Les randonneurs d’Étiolles - ETIOLLES 51 Comité départementale de spéléologie - CHILLY-MAZARIN 4 Rando club Yerrois - YERRES Autres 5 Rando évasion 91 - BRÉTIGNY-SUR-ORGE 6 Association randonnée de Verrières-le-Buisson - 52 Comité départemental de triathlon de l’Essonne - MENNECY VERRIÈRES-LE-BUISSON 53 Course d’orientation loisir Étrechy - ÉTRECHY 7 Chemin faisant - MASSY 54 Union sportive - GRIGNY 8 Brunoy rando club - BRUNOY 55 Fédération française de char à voile - LE PLESSIS-PÂTÉ 9 Les joyeuses godasses - VILLIERS-SUR-ORGE 10 Club de randonnée du Pays de Hurepoix - LIMOURS 11 Club Léo Lagrange de Massy - MASSY Sports nautiques 12 Montgeron randonnées - MONTGERON 13 Plessis rando - LE PLESSIS-PÂTÉ 56 ASCE voile Espar - CORBEIL-ESSONNES 14 Association sportive des randonneurs de Quincy-sous- 57 Yacht-club Draveil - DRAVEIL Sénart -

Comite Departemental De Gymnastique De L'essonne

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE DE L’ESSONNE SELECTION DEPARTEMENTALE INDIVIDUELLES GAF Samedi 1er février 2003 SAINT-PIERRE DU PERRAY (91) COMPLEXE SPORTIF LACHENAL AVENUE LOUIS LACHENAL Catégorie (quotas) Critérium 2ème caté (Z2-1) : Benjamines (10) – Minimes (6) – Juniores/Séniores (3) PLATEAU A SAUT BARRES POUTRE SOL REPOS - DESOUSA Camille B - GAILLIEGUE Léa B - CONSTANCE Aurélie J - DUVIGNAU Manon B - GINESTAR Laure J 2ème caté (Z2-1) Evry St-Pierre Longjumeau Plessis-Paté Brétigny Benj / Jun / Sén - MICHELET Céline B - BLOTTIN Pauline B - MOUSSA Sophie J - BOTINEAU Coralie B - LECADRE Adelie J Evry St-Pierre Longjumeau Plessis-Paté Brétigny - PERCEVAL Marine B - PARISOT Eileen B - JOLY J. Florence J - MICHEL Marine B - LENAIN Delphine J Echauffement libre Evry St-Pierre Longjumeau Plessis-Paté Brétigny Salle annexe -VECCHIARELLI M. B - MOUCHON Mélanie B - PIERRON Julie J - MOREIRA Elodie B - PETITOT Elodie J Evry St-Pierre Longjumeau Plessis-Paté Brétigny Appel 14h - SAUVAGES Clothilde B - BOISLIVEAU Lola B - CASTEX Marion J - BAUD Justine B - PALLARES Anita J Corbeil St-Pierre Palaiseau Plessis-Paté Brétigny Début 15h - CHEVASSUT Claire J - CANEVET Alexandra J - DACRUZ Leslie J - VAAST Gwendoline B - RABET F. Laëtitia J Corbeil Brétigny Palaiseau Mennecy Brétigny Palmarès - GARNIER Mathilde J - LEFORT Angélique S - ROUSSEAU Elodie J - COURCHAY Marion J - SAVAETE Fanny J Corbeil Brétigny Palaiseau Igny Brétigny Vers 19h15 - BOUCHUT Delphine J - RONDINET Coraline B Corbeil Igny PLATEAU A SAUT BARRES POUTRE SOL REPOS - THIEBAULT -

Liste Des CLIC De L'essonne

Liste des CLIC de l'Essonne Intitulé Adresse Nom coordinateur Téléphone e-mail - communes rattachées Clic du CS ur Essonne Catherine Riquier 01 60 78 01 01 [email protected] 114 allée des Champs Elysées Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses 91180 Courcouronne Clic du Sud Essonne Helene Roller 01 60 80 15 67 [email protected] Résidence Clairefontaine Boissy le sec, Bouville, Boutevilliers, Étampes, Gironville sur 19 promenade des Près Essonne, Croix, Marolles en Beauce, Mespuits, Puiselet le Marais, 91150 Etampes Pussay, Roinvilliers Clic Orgyvette Carole Bertrand 01 69 80 46 46 Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay sur Orge, du Hôpital « les Magnolias » Bois, Linas, Longjumeau, Longpont sur Orge, Marcoussis, 77 rue du Perray Montlhéry, Nozay, Saulx les Chartreux 91160 Ballinvilliers Clic Les Portes de l Essonne Monica Yunes 01 69 12 44 38 [email protected] Services des retraités Athis Mons, Juvisy sur Orge, Paray Vieille Poste 1 rue de l Observatoire 91260 Juvisy sur Orge Clic Centre Essonne Claire Christolommé 01 64 90 61 84 [email protected] 4 rue Henri Barbusse Martinr Guimet Arpajon, Avrainville, Brétigny sur Orge, Bruyères le Châtel, 91290 Arpajon Cheptainville, Egly, Guibeville, Leudeville, Leuville sur Orge, Marolles en Hurepoix, , Ollainville, Clic La H.A.R.P.E Florence Schwallinger 01 60 13 52 30 [email protected] (habitat, accessibilité, réseaux, patricia Deschamps [email protected] partenaires , environnement) Tatiana Criton [email protected] 11 rue de Rome Massy, Palaiseau, Villebon sur Yvette 91300 Massy Clic du Hurepoix Raquel Garcia 01 64 91 71 48 [email protected] 11 place du général de Gaulle 1. -

Plan De Prévention Du Bruit Dans L'environnement (PPBE)

Plan de prévention du bruit dans l‘environnement (PPBE) Annexes cartographiques Routes de compétence départementale de plus de 3 millions de véhicules par an essonne.fr ANNEXE 8 Carte des secteurs prioritaires sur RN7 et RN20 Bièvres D60 D444 D36 D156 D941 Massy D167A D94 D36 D120 D306 D118AG D188G D167 Yerres D128 D118A D591 RN20-26 RN7-2 D31 D118 Athis-Mons Champlan D217 D167Z RN20-25 RN7-1 D52 D188 D94G Juvisy-sur-Orge D50 D25 D931 D31 RN20-20 D330G D448 D118G RN7-10RN7-8 D35 RN20-23 RN7-7 D330 D988D D446 D257 Viry-Châtillon D988 Ballainvilliers N7G RN7-4 La Ville-du-Bois RN7 D33 RN20-16 RN7-6 N7 RN7-5 D351 D310 Limours Montlhéry Ris-Orangis D445 Longpont-sur-OrgeD46 D92 RN20-3 D448 RN20 D31 D91 RN20-2 D133 Évry D93 Linas N20 D117G D930 RN20-5 D947 D97 D446 D312 RN20-30 RN7-12 D116D Saint-Germain-lès-Arpajon D19 D26G D260 RN20-17 Arpajon D31 RN7-14 RN20-14 D26 D153 Égly D19 RN20-18 D191G D149 Boissy-sous-Saint-Yon RN20-31 Dourdan N20 D831 D191 D372 Étampes D372 Milly-la-Forêt Le Mérévillois SECTEURS PRIORITAIRES : INFRASTRUCTURES : ESPACES : Route modélisée RN7 et RN20 Zone de projets de requalification RN7 et RN20 Route non modélisée Zone urbanisée Voie ferrée ´ 5 Km Limite de commune Réalisation: CD91 -DEOP -Juillet 2019 - SourceBRUITPARIF / :CD91 / IGN Topo BD ANNEXE 9 Carte des secteurs non prioritaires sur RN7 et RN20 Bièvres D60 D444 RN20-29 D36 D156 D941 D167A D94 D36 D306 MassyD120 D118AG D188G D167 Yerres D128 D118A D591 D31 D118 Athis-Mons D217 D167Z D52 D188 D94G RN20-6 D50 D25 D931 D31 Saulx-les-Chartreux RN20-19 D330G -

Bien Vieillir À La Ville Du Bois

Journal municipal d’informations de La Ville du Bois NUMÉRO 120 février 2017 • ZOOM • Bien vieillir à La Ville du Bois d’actualités sur www.lavilledubois.fr Madame, Monsieur, La transformation de la partie urbanisée de la TCSP, plus performant et plus écologique. Tou- RN20 se poursuit sur notre territoire. Les démo- tefois, deux conditions doivent être réunies litions liées au programme Kaufmann & Broad avant sa mise en service : les voies doivent être sont en cours et la phase 2 du programme Ter- élargies dans la totalité de la partie urbanisée ralia devrait démarrer au premier semestre. et le projet doit être économiquement viable. Ces réalisations transforment radicalement l’as- En effet, un transport en commun circulant sur pect de cet axe historique, autrefois emprunté des voies qui lui sont dédiées n’a de sens que si partiellement par « l’Arpajonnais ». Affecté au le nombre d'utilisateurs est important. transport des produits issus du maraîchage La mise en place de ce projet va donc deman- en direction de la capitale, il a aussi transporté der des années, voir un peu plus, si l’on prend de nombreux voyageurs au fil de son parcours en compte dans cette réflexion, d’une part, les au travers de la campagne, devenue depuis la retards répétés des aménagements routiers, proche banlieue de Paris. susceptibles d’améliorer la circulation sur cet Cet ancêtre du transport de voyageurs, qui axe et d’autre part, l’absence de réactivité, de circulait sur des voies dédiées, sera remplacé dynamisme et de vision à long terme des res- dans quelques années par le futur TCSP (Trans- ponsables politiques de certaines villes limi- port collectif en site propre), permettant de trophes qui ne saisissent pas les opportunités. -

39.07 D GOMETZ-LE-CHÂTEL > COLLÈGE DES GOUSSONS Période De Fonctionnement SC SC Cette Ligne Ne Circule Pas Les Samedis, Dimanches Et Jours Fériés

LIGNE 39.07 D GOMETZ-LE-CHÂTEL > COLLÈGE DES GOUSSONS Période de fonctionnement SC SC Cette ligne ne circule pas les samedis, dimanches et jours fériés. Cette ligne fonctionne uniquement en périodes scolaires. Jours de fonctionnement 12345 12345 Gometz-le-Châtel Hameau de Grivery 07:15 08:35 Saint-Jean-de-Beauregard Rue des Noyers 07:17 08:37 Rue du Château de St-Jean 07:18 08:38 Hameau de la Ga!ne 07:21 08:41 Villeziers la Mare 07:23 08:43 Gometz-le-Châtel Rochers 07:26 08:45 Fauve"es 07:27 08:46 Cime!ère 07:28 08:47 Gometz-la-Ville Pe!t Ber!n 07:29 08:48 Rond-Point des Écoles 07:32 I Mairie 07:38 I La Feuillarde 07:43 I Mauregard 07:44 I La Vacheresse 07:45 I Gif-sur-Yve e Collège des Goussson 07:50 08:54 Ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils peuvent être modi$és inopinément pour des raisons d’exploitation et sont sujets aux aléas de la circulation. Il est conseillé de se présenter à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de passage théorique. Faire signe au conducteur. LIGNE 39.07 D COLLÈGE DES GOUSSONS > GOMETZ-LE-CHÂTEL Période de fonctionnement SC SC SC Jours de fonctionnement 3 1245 1245 Légende: SC| En période scolaire Gif-sur-Yve e Collège des Goussson 12:25 15:55 17:05 Gometz-la-Ville La Vacheresse I I 17:07 Mauregard I I 17:08 La Feuillarde I I 17:09 Jours de fonctionnement: 1| Lundi Mairie I I 17:11 2| Mardi Rond-Point des Écoles 12:31 I 17:13 3 | Mercredi Pe!t Ber!n 12:34 16:01 17:16 4 | Jeudi 5 | Vendredi Gometz-le-Châtel Cime!ère 12:35 16:02 17:17 6 | Samedi Fauve"es 12:36 16:03 17:18 Rochers 12:37 16:04 17:19 Hameau -

Guide Des Transports

GUIDEGUIDE DESDES TRANSPORTSTRANSPORTS Essayez d’assurer des transports décents, dignes et réguliers est un combat quotidien, un combat ingrat car quand cela marche tout le monde trouve cela normal et quand il y a un problème les re- gards lourds de reproche et de lassitude se tournent vers vous. Cette année les décisions du Syndicat des Transports d’Île de France nous ont pénalisé grave- ment et brutalement. Il est choquant d’essayer de mettre en place un réseau cohérent et de le voir mis a bas par quelques décideurs bien au chaud dans un bureau à Paris. Choquant de voir les di- zaines de millions d’euros déversés sur les transports à Paris et en petite couronne, pendant que chez nous on nous impose encore des restrictions de budget. La Communauté de Communes du Pays de Limours est l’intercommunalité qui engage le plus d’argent par habitants pour les transports car il nous a toujours semblé que c’était le levier essen- tiel pour l’emploi, la culture, l’accès au savoir. C’est pourquoi il est désespérant de voir un syndicat dont c’est la responsabilité, vouloir se désengager et jusqu’aux transports scolaires du primaire. C’était mon coup de gueule du jour ! Quant aux usagers, sur le terrain, ils savent que nous som- mes présents et que nous mettrons tous les moyens en œuvre pour assurer le service ! Très cordialement Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Limours Christian SCHOETTL INFORMATIONS TRANSPORT Pensez à valider ! Attachez vos ceintures... Depuis juillet 2003, le port de la ceinture de sé- curité dans les cars qui en sont équipés est obli- gatoire. -

Les Communes De L'essonne Par Le Cercle Généalogique De L'essonne

Les communes de l’Essonne par le Cercle Généalogique de l’Essonne Commune Code Code Canton Nom_révolutionnaire Nom pré- Commune disparue Insee postal révolutionnaire Abbéville-la-Rivière 91001 91150 Méréville Angerville 91016 91670 Méréville Dommerville Angervilliers 91017 91470 Saint-Chéron Arpajon 91021 91290 Arpajon Franc-Val Arrancourt 91022 91690 Méréville Athis-Mons 91027 91200 Athis-Mons Mons Authon-la-Plaine 91035 91410 Dourdan Auvernaux 91037 91830 Mennecy Auvers-Saint-Georges 91038 91580 Etréchy Avrainville 91041 91630 Arpajon Ballainvilliers 91044 91160 Villebon-sur-Yvette Ballancourt-sur-Essonne 91045 91610 Mennecy Baulne 91047 91590 LaFerté-Alais Bièvres 91064 91570 Bièvres Bièvre, Bièvre-la- Bièvres-le-Châtel Montagne Blandy 91067 91150 Méréville Boigneville 91069 91720 Milly-la-Forêt Bois-Herpin 91075 91150 Méréville Boissy-la-Rivière 91079 91690 Méréville Boissy-le-Cutté 91080 91590 LaFerté-Alais Boissy-le-Sec 91081 91870 Etampes Boissy-sous-Saint-Yon 91085 91790 Saint-Chéron Bondoufle 91086 91070 Evry-Sud Boullay-les-Troux 91093 91470 Limours Bouray-sur-Juine 91095 91850 Etréchy Le Mesnil-Voisin Boussy-Saint-Antoine 91097 91800 Epinay-sous-Sénart Boussy-sous-Sénart Boutervilliers 91098 91150 Etampes Boutigny-sur-Essonne 91099 91820 LaFerté-Alais Bouville 91100 91880 Etampes Brétigny-sur-Orge 91103 91220 Brétigny-sur-Orge Breuillet 91105 91650 Saint-Chéron Breux-Jouy 91106 91650 Saint-Chéron Brières-les-Scellés 91109 91150 Etampes Briis-sous-Forges 91111 91640 Limours Brouy 91112 91150 Méréville Brunoy 91114 91800 Brunoy -

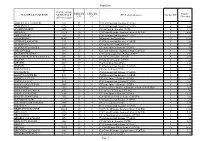

NOM DE LA COMMUNE EPCI D'appartenance Nombre BV

Population POPULATION NBRE DE NBRE DE Nombre NOM DE LA COMMUNE MUNICIPALE EPCI d’appartenance Nombre BV CM CC Électeurs AU 01/01/2020 ABBEVILLE LA RIVIERE 303 11 1 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 1 228 ANGERVILLE 4270 27 4 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 3 2 824 ANGERVILLIERS 1673 19 2 CC du Pays de Limours (CCPL) 1 1 150 ARPAJON 10378 33 3 CA Cœur d'Essonne Agglomération (CACEA) 5 6 058 ARRANCOURT 152 11 1 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 1 97 ATHIS MONS 34347 39 1 Métropole du Grand Paris 18 17 996 AUTHON LA PLAINE 373 11 1 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 1 283 AUVERNAUX 324 11 1 CC du Val d'Essonne (CCVE) 1 243 AUVERS ST GEORGES 1283 15 2 CC entre Juine et Renarde (CCJR) 1 882 AVRAINVILLE 985 15 1 CA cœur d'Essonne Agglomération (CACEA) 1 700 BALLAINVILLIERS 4581 27 1 CA Communauté Paris Saclay (CAPS) 3 2 584 BALLANCOURT SUR ESSONNE 7597 29 6 CC du Val d'Essonne (CCVE) 5 4 952 BAULNE 1315 15 1 CC du Val d'Essonne (CCVE) 1 882 BIEVRES 4639 27 1 CA Versailles Grand Parc 3 3 428 BLANDY 120 11 1 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 1 96 BOIGNEVILLE 389 11 1 CC des 2 vallées (CC2V) 1 344 BOIS HERPIN 77 7 1 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 1 72 BOISSY LA RIVIERE 526 15 1 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 1 431 BOISSY LE CUTTE 1319 15 2 CC entre Juine et Renarde (CCJR) 1 894 BOISSY LE SEC 683 15 1 CA Etampois Sud Essonne (CAESE) 1 523 BOISSY SOUS ST YON 3868 27 6 CC entre Juine et Renarde (CCJR) 3 2 896 BONDOUFLE 9538 29 2 CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CA GPSES) 9 7 071 BOULLAY LES TROUX 643 15 1 CC du Pays de Limours (CCPL) 1 506 BOURAY -

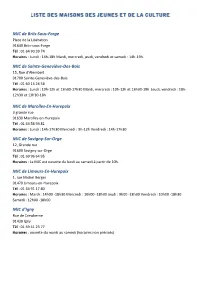

MJC De Briis-Sous-Forge

MJC de Briis-Sous-Forge Place de la Libération 91640 Briis-sous-Forge Tél : 01 64 90 39 74 Horaires : Lundi : 14h-18h Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 14h-19h. MJC de Sainte-Geneviève-Des-Bois 15, Rue d’Alembert 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Tél : 01 60 15 26 58 Horaires : Lundi : 10h-12h et 13h30-17h30 Mardi, mercredi : 10h-12h et 13h30-19h Jeudi, vendredi : 10h- 12h30 et 13h30-18h MJC de Marolles-En-Hurepoix 3 grande rue 91630 Marolles-en-Hurepoix Tél : 01 64 56 94 81 Horaires : Lundi : 14h-17h30 Mercredi : 9h-12h Vendredi : 14h-17h30 MJC de Savigny-Sur-Orge 12, Grande rue 91600 Savigny-sur-Orge Tél : 01 69 96 64 95 Horaires : La MJC est ouverte du lundi au samedi à partir de 10h. MJC de Limours-En-Hurepoix 1, rue Michel Berger 91470 Limours-en-Hurepoix Tél : 01 64 91 17 80 Horaires : Mardi : 14h00 -18h30 Mercredi : 10h00 -18h30 Jeudi : 9h00 -18h30 Vendredi : 10h00 -18h30 Samedi : 12h00 -18h00 MJC d’Igny Rue de Crewkerne 91430 Igny Tél : 01 69 41 23 77 Horaires : ouverte du mardi au samedi (horaires non précisés) MJC de Morangis 1 avenue de la République 91420 Morangis Tél : 01 69 09 33 16 Horaires : Lundi : 10h-18h Mardi, mercredi : 10h-12h et 14h-19h Jeudi : 14h-19h Vendredi : 10h-12h et 14h-17h Samedi : 13h30-17h30 MJC d’Orsay 14bis, avenue Saint-Laurent 91400 Orsay Tél : 01 69 82 60 00 Horaires : Mardi au vendredi : 12h -20h Samedi : 12h-18h Horaires vacances scolaires : Lundi au vendredi : 10h-19h MJC de Chilly-Mazarin 12 Avenue Mazarin 91380 Chilly-Mazarin Tél : 01 64 54 08 62 Horaires non précisés.