Moussa Mariko

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Peacebuilding Fund

Highlights #13 | February 2016 First Annual Conference on the Regional Monthly Bulletin Development Agencies Peacebuilding Fund: PBSO mission to Mali Trust Fund: new equipment for the Ministry Role of the S&R Section of Security and Civil Protection Mopti: socio-economic integration of In support to the Deputy Special Representative Through this monthly bulletin, we provide regular handicapped persons (QIP) of the Secretary-General (DSRSG), Resident updates on stabilization & recovery developments Gao: 4 streets with solar public lightning; 3 Coordinator (RC) and Humanitarian Coordinator (HC) and activities in the north of Mali. The intended new literacy classrooms (QIPs) in her responsibilities to lead the United Nations’ audience is the section’s main partners including Timbuktu: Municipal Stadium documentary (QIP) contribution to Mali’s reconstruction efforts, the MINUSMA military and civilian components, UNCT More QIPs launched in northern regions Stabilization & Recovery section (S&R) promotes and international partners. synergies between MINUSMA, the UN Country Team and other international partners. For more information: Main Figures Gabriel Gelin, Information Specialist (S&R QIPs 2015-2016: 46 projects with 10 completed section) - [email protected] and 36 under implementation over a total budget of 4 million USD (155 projects since 2013) Donor Coordination and Partnerships Peacebuilding Fund (PBF): 5 projects started in 2015 over 18 months for a total budget of On 1st of February, S&R met with officials On 4th of February, was held a political 10,932,168 USD 1. of the Ministry of Decentralization 2. meeting of the CRZPC (Commission Trust Fund (TF): 8 projects completed/nearing and State Reform to establish partnership Réhabilitation des Zones Post-Conflitt) at the finalization and 12 projects under implementation relations. -

R E GION S C E R C L E COMMUNES No. Total De La Population En 2015

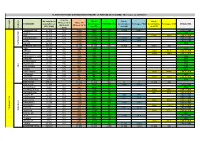

PLANIFICATION DES DISTRIBUTIONS PENDANT LA PERIODE DE SOUDURE - Mise à jour au 26/05/2015 - % du CH No. total de la Nb de Nb de Nb de Phases 3 à 5 Cibles CH COMMUNES population en bénéficiaires TONNAGE CSA bénéficiaires Tonnages PAM bénéficiaires Tonnages CICR MODALITES (Avril-Aout (Phases 3 à 5) 2015 (SAP) du CSA du PAM du CICR CERCLE REGIONS 2015) TOMBOUCTOU 67 032 12% 8 044 8 044 217 10 055 699,8 CSA + PAM ALAFIA 15 844 12% 1 901 1 901 51 CSA BER 23 273 12% 2 793 2 793 76 6 982 387,5 CSA + CICR BOUREM-INALY 14 239 12% 1 709 1 709 46 2 438 169,7 CSA + PAM LAFIA 9 514 12% 1 142 1 142 31 1 427 99,3 CSA + PAM SALAM 26 335 12% 3 160 3 160 85 CSA TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 18 748 18 749 506 13 920 969 6 982 388 DIRE 24 954 10% 2 495 2 495 67 CSA ARHAM 3 459 10% 346 346 9 1 660 92,1 CSA + CICR BINGA 6 276 10% 628 628 17 2 699 149,8 CSA + CICR BOUREM SIDI AMAR 10 497 10% 1 050 1 050 28 CSA DANGHA 15 835 10% 1 584 1 584 43 CSA GARBAKOIRA 6 934 10% 693 693 19 CSA HAIBONGO 17 494 10% 1 749 1 749 47 CSA DIRE KIRCHAMBA 5 055 10% 506 506 14 CSA KONDI 3 744 10% 374 374 10 CSA SAREYAMOU 20 794 10% 2 079 2 079 56 9 149 507,8 CSA + CICR TIENKOUR 8 009 10% 801 801 22 CSA TINDIRMA 7 948 10% 795 795 21 2 782 154,4 CSA + CICR TINGUEREGUIF 3 560 10% 356 356 10 CSA DIRE TOTAL 134 559 13 456 13 456 363 0 0 16 290 904 GOUNDAM 15 444 15% 2 317 9 002 243 3 907 271,9 CSA + PAM ALZOUNOUB 5 493 15% 824 3 202 87 CSA BINTAGOUNGOU 10 200 15% 1 530 5 946 161 4 080 226,4 CSA + CICR ADARMALANE 1 172 15% 176 683 18 469 26,0 CSA + CICR DOUEKIRE 22 203 15% 3 330 -

Andrew Dillon (2007): Mesurer L'impact Du Programme Mali-Nord Étude Sur La Pauvreté Et La Sécurité Alimentaire Au Nord M

Andrew Dillon (2007): Mesurer l’impact du Programme Mali-Nord Étude sur la Pauvreté et la Sécurité Alimentaire au Nord Mali Résumé de l’étude 1. Le présent rapport propose une évaluation de l’impact des interventions du Programme Mali-Nord sur la réduction de la pauvreté et sur la production agricole. Il s’appuie sur les résultats d’une enquête sur les revenus des ménages, l’Étude sur la Pauvreté et la Sécurité Alimentaire au Nord Mali 2006. Entre février et octobre 2006, cette enquête a concerné des hommes et femmes de ménages établis dans 151 villages du Nord du Mali, situés dans sept cercles (Niafunké, Goundam, Diré, Tombouctou, Rharous, Bourem et Kidal). L’échantillon complet compte également les communes suivantes : la ville de Kidal dans le cercle de Kidal ; Bourem, Bamba et Temera dans le cercle de Bourem ; Séréré, Rharous, Hamzakona et Banikane dans le cercle de Gourma Rharous ; Lafia, Bourem-Inaly, Ber, la ville de Tombouctou et Alafia dans le cercle de Tombouctou ; Tonka, Hangabera, M’Bouna, Essakane, Douékiré, Bintagoungou et la ville de Goundam dans le cercle de Goundam ; Arham, Binga, Bourem Sidi Amar, Dangha, la ville de Diré, Garbakoïra, Haïbongo, Kondi, Sareyamou et Tienkour dans le cercle de Diré ; enfin Soboundou, Léré, Banikane Narhawa, Dianké, Fittouga, Koumaïra, N’Gorkou et Soumpi dans le cercle de Niafunké. Parmi les 2.658 ménages de l’échantillon, les 245 foyers de la commune de Soboundou dans le cercle de Niafunké, déjà sondés lors d’une enquête menée en 1997-98, ont été à nouveau sondés deux fois en février/mars puis en août/septembre 2006. -

Régions De SEGOU Et MOPTI République Du Mali P! !

Régions de SEGOU et MOPTI République du Mali P! ! Tin Aicha Minkiri Essakane TOMBOUCTOUC! Madiakoye o Carte de la ville de Ségou M'Bouna Bintagoungou Bourem-Inaly Adarmalane Toya ! Aglal Razelma Kel Tachaharte Hangabera Douekiré ! Hel Check Hamed Garbakoira Gargando Dangha Kanèye Kel Mahla P! Doukouria Tinguéréguif Gari Goundam Arham Kondi Kirchamba o Bourem Sidi Amar ! Lerneb ! Tienkour Chichane Ouest ! ! DiréP Berabiché Haib ! ! Peulguelgobe Daka Ali Tonka Tindirma Saréyamou Adiora Daka Salakoira Sonima Banikane ! ! Daka Fifo Tondidarou Ouro ! ! Foulanes NiafounkoéP! Tingoura ! Soumpi Bambara-Maoude Kel Hassia Saraferé Gossi ! Koumaïra ! Kanioumé Dianké ! Leré Ikawalatenes Kormou © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA N'Gorkou N'Gouma Inadiatafane Sah ! ! Iforgas Mohamed MAURITANIE Diabata Ambiri-Habe ! Akotaf Oska Gathi-Loumo ! ! Agawelene ! ! ! ! Nourani Oullad Mellouk Guirel Boua Moussoulé ! Mame-Yadass ! Korientzé Samanko ! Fraction Lalladji P! Guidio-Saré Youwarou ! Diona ! N'Daki Tanal Gueneibé Nampala Hombori ! ! Sendegué Zoumané Banguita Kikara o ! ! Diaweli Dogo Kérengo ! P! ! Sabary Boré Nokara ! Deberé Dallah Boulel Boni Kérena Dialloubé Pétaka ! ! Rekerkaye DouentzaP! o Boumboum ! Borko Semmi Konna Togueré-Coumbé ! Dogani-Beré Dagabory ! Dianwely-Maoundé ! ! Boudjiguiré Tongo-Tongo ! Djoundjileré ! Akor ! Dioura Diamabacourou Dionki Boundou-Herou Mabrouck Kebé ! Kargue Dogofryba K12 Sokora Deh Sokolo Damada Berdosso Sampara Kendé ! Diabaly Kendié Mondoro-Habe Kobou Sougui Manaco Deguéré Guiré ! ! Kadial ! Diondori -

Peacebuilding Fund

Highlights #15 | April 2016 CRZPC: enlarged session with donors and Monthly Bulletin some iNGOs Trust Fund: new equipment for the MOC HQ in Gao Role of the S&R Section Peacebuilding Fund: UNDP & UNIDO support income generating activities In support to the Deputy Special Representative Through this monthly bulletin, we provide regular Timbuktu: support to the Préfecture and of the Secretary-General (DSRSG), Resident updates on stabilization & recovery developments women associations (QIPs) Coordinator (RC) and Humanitarian Coordinator (HC) and activities in the north of Mali. The intended Mopti: gardening in Sévaré prison (QIP video) in her responsibilities to lead the United Nations’ audience is the section’s main partners including Bamako: “MINUSMA in front of youths” contribution to Mali’s reconstruction efforts, the MINUSMA military and civilian components, UNCT awareness-raising day Stabilization & Recovery section (S&R) promotes and international partners. More QIPs launched in northern regions synergies between MINUSMA, the UN Country Team and other international partners. For more information: Gabriel Gelin, Information Specialist (S&R Main Figures section) - [email protected] QIPs 2015-2016: 58 projects with 15 completed and 43 under implementation over a total budget Donor Coordination and Partnerships of 4 million USD (167 projects since 2013) Peacebuilding Fund (PBF): 5 projects started On 8th of April, donors and some epidemics, (3) support to medicine provision in 2015 over 18 months for a total budget of 1. international NGOs met for the and (4) strengthening of the health information 10,932,168 USD monthly enlarged session of the Commission system. Partners in presence recommended that Trust Fund (TF): 13 projects completed/nearing Réhabilitation des Zones Post-Conflit (CRZPC). -

Mali Enhanced Market Analysis 2019

FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 MALI ENHANCED MARKET ANALYSIS JUNE 2019 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The authors’Famine views Early expressed Warning inSystem this publications Network do not necessarily reflect the views of the 1 United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET Mali Enhanced Market Analysis 2019 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgments FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Mali who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. Recommended Citation FEWS NET. 2019. Mali Enhanced Market Analysis. Washington, DC: FEWS NET. -

Pnr 2015 Plan Distribution De

Tableau de Compilation des interventions Semences Vivrières mise à jour du 03 juin 2015 Total semences (t) Total semences (t) No. total de la Total ménages Total Semences (t) Total ménages Total semences (t) COMMUNES population en Save The Save The CERCLE CICR CICR FAO REGIONS 2015 (SAP) FAO Children Children TOMBOUCTOU 67 032 ALAFIA 15 844 BER 23 273 1 164 23,28 BOUREM-INALY 14 239 1 168 23,36 LAFIA 9 514 854 17,08 TOMBOUCTOU SALAM 26 335 TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 DIRE 24 954 688 20,3 ARHAM 3 459 277 5,54 BINGA 6 276 450 9 BOUREM SIDI AMAR 10 497 DANGHA 15 835 437 13 GARBAKOIRA 6 934 HAIBONGO 17 494 482 3,1 DIRE KIRCHAMBA 5 055 KONDI 3 744 SAREYAMOU 20 794 1 510 30,2 574 3,3 TIENKOUR 8 009 TINDIRMA 7 948 397 7,94 TINGUEREGUIF 3 560 DIRE TOTAL 134 559 GOUNDAM 15 444 ALZOUNOUB 5 493 BINTAGOUNGOU 10 200 680 6,8 ADARMALANE 1 172 78 0,78 DOUEKIRE 22 203 DOUKOURIA 3 393 ESSAKANE 13 937 929 9,29 GARGANDO 10 457 ISSA BERY 5 063 338 3,38 TOMBOUCTOU KANEYE 2 861 GOUNDAM M'BOUNA 4 701 313 3,13 RAZ-EL-MA 5 397 TELE 7 271 TILEMSI 9 070 TIN AICHA 3 653 244 2,44 TONKA 65 372 190 4,2 GOUNDAM TOTAL 185 687 RHAROUS 32 255 1496 18,7 GOURMA-RHAROUS TOMBOUCTOU BAMBARA MAOUDE 20 228 1 011 10,11 933 4,6 BANIKANE 11 594 GOSSI 29 529 1 476 14,76 HANZAKOMA 11 146 517 6,5 HARIBOMO 9 045 603 7,84 419 12,2 INADIATAFANE 4 365 OUINERDEN 7 486 GOURMA-RHAROUS SERERE 10 594 491 9,6 TOTAL G. -

Evaluation Definitive De La Situation Alimentaire Du

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI ------------***------------ ------------***------------ COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi ------------***------------ SYSTEME D’ALERTE PRECOCE (S.A.P) BP. 2660, Bamako-Mali Tel :(223) 20 74 54 39 ; Adresse email : [email protected] Adresse Site Web : www.sapmali.com NOTE TECHNIQUE EVALUATION DEFINITIVE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE DU PAYS CAMPAGNE AGROPASTORALE 2015-2016 Mars 2016 Note technique sur l’évaluation définitive de la situation alimentaire du pays campagne agropastorale 2015-2016 Table des matières TABLE DES MATIERES ................................................................................................................................... 1 LISTE DES CARTES ET TABLEAUX ................................................................................................................... 2 1. PRODUCTIONS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2015-2016 ....................................................................... 1 1.1. Variables exogènes :....................................................................................................................................... 1 1.2. Production des cultures vivrières et des graminées de cueillette :.................................................................... 1 1.3. Maraîchage et contre saison.......................................................................................................................... 2 1.4. Productions des cultures industrielles : coton ................................................................................................ -

GE84/210 BR IFIC Nº 2747 Section Spéciale Special Section Sección

Section spéciale Index BR IFIC Nº 2747 Special Section GE84/210 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 25.06.2013 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.10.2013 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

MALI - Cercle De Diré - Région De Tombouctou: Carte De Référence (Octobre 2013)

MALI - Cercle de Diré - Région de Tombouctou: Carte de référence (Octobre 2013) Tombouctou Tinem Limite de Cercle ALGERIE Chef-lieu de Cercle MAURITANIE Ma kalagoungou Chef-lieu de Commune Makalfacoira Koiratao Village Faridjeno Bani Tofacoira COMMUNE NIGER Kacondji Arham BURKINA FASO Kortesao Binga GarbakoÏra Gartjire Samdiar Bourem Sidi Amar GUINEE Sacoira Dangha Dire GarbakoÏra HaÏbongo Bara Dangha Dangha Kirchamba Dabarassire Horogoungou Kondi Koiria Sareyamou Hara hara i Tienkour Hara hara ii Tindirma Taoussa Goundam Tinguereguif Groupes bellah Tinguereguif Koura Fleuve Tangassane Arham Gabongo Piste Bourem Kouzina Kondi Sidi Amar Fadji Dialoube Kondi Findou N'gambongo bayendie Groupe ille kaina Farabongo Kirchamba Hougoubibi Moricoira Kobe Kirchamba Koigour Daiwatou DEMOGRAPHIE (2013) Tinguereguif gari Intallassa Douta Koundar Total 8 472 157 8 472 157 16 806 999 Fongo Mali baber Fongo 390 297 390 703 781 000 Yone manakou Tombouctou Inatabem cherif Diré 63 753 63 168 126 921 Gourma-rharous Dire Sinem Tienkour Kongoudiara Baneye Ciba Nom de la carte: banandy Bawa OCHA TOMBOUCTOU DIRE A3 20131029 Soudoube Date de création: Octobre 2013 Goui Arkassedji HaÏbongo Haina Projection/Datum: GCS/WGS 84 Lessodji Web : http://mali.humanitarianresponse.info Debe tessite Echelle nominale sur papier A3 : 1:275 000 Kabaica Source(s): Minessingue Données spatiales: DNCT, DNP, INSTAT, UNCS, Cluster Bouli Algassouba Dougouradji logistique Bokoicoira Avertissements: Godie Les Nations Unies ne sauraient être tenues responsables Dongo Guediou Fata haoussa Issa faye de la qualité des limites, des noms et des désignations Balamaoudo Ihmid ii indiquées sur cette carte. Horosseno Gabomo Koito Ciba ouro aly Tindirma Doucoure aly Goiroum Chirfiga Bougoubery Sareyamou Maty Torkia Niafounke Awaki Salakoira Binga Kouye Mil ala Teyba Ouro Babaga seydou Bangadria ab ba. -

In Goundam and Dire, Timbuktu 2009/2010

Scaling-up the System of Rice Intensification (SRI) in Goundam and Dire, Timbuktu 2009/2010 by Erika Styger Africare, Goundam and Africare, Bamako February 28, 2010 Table of Contents List of Tables i List of Figures ii List of Acronyms and Abbreviations ii Acknowledgments ii Executive Summary iii Introduction 1 Methodology 1 Results 4 A) Scaling up SRI in 28 villages 4 1. Number of farmers’ participating in SRI extension 4 2. Rice grain yield 7 3. Rice variety performance 9 4. Yield parameters 10 5. Crop management 11 B) Innovations 13 6. Rice variety test using SRI methods 13 7. Irrigation test 16 8. Introduction of hand tractor 17 9. Composting Activities 21 10. The System of Wheat Intensification 23 Conclusions and recommendations 27 Bibliography 29 List of Tables Table 1: Characteristics of the rice-growing villages in the four communes 2 Arham, Kondi, Bourem and Douekire Table 2: Number of SRI farmers and SRI surface area for 28 villages (2009/2010) 6 Table 3: SRI and farmer practice yield in Goundam and Dire Circles, 2009/2010 7 Table 4: Planting parameters for SRI and control plots 8 Table 5: Rice grain yield (kg/ha) for six varieties used in SRI plots and farmers’ 10 fields Table 6: Yield parameters for SRI and farmer field plots 10 Table 7: Percentage of farmers executing different crop management tasks for 11 SRI plots and farmer fields. Table 8: Percentage of farmers using cono-weeders from one to four times 11 in the 2008 and 2009 cropping season Table 9: Time needed for weeding SRI plots and conventional plots (in person 12 day/ha) Table 10: Fertilization of SRI plots and farmer fields 12 Table 11: Name and characteristics of 15 varieties included in SRI performance 13 test Table 12: Yield and yield parameters of 15 varieties under SRI cultivation 14 methods Table 13. -

PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period

Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ...............................................................................................