Les Fresques De L'église De Ressudens

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Quelques Renseignements Inédits Sur Othon De Grandson, Gérard D'estavayer Et Humbert, Le Batard De Savoie

Quelques renseignements inédits sur Othon de Grandson, Gérard d'Estavayer et Humbert, le batard de Savoie Autor(en): Cornaz, Ernest Objekttyp: Article Zeitschrift: Revue historique vaudoise Band (Jahr): 24 (1916) Heft 8 PDF erstellt am: 29.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-20450 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch — 245 QUELQUES RENSEIGNEMENTS INEDITS SUR OTHON DE GRANDSON, GERARD D'ESTAVAYER ET HUMBERT, LE BATARD DE SAVOIE. Ces divers renseignements proviennent des plus anciens comptes qui aient ete conserves des chätellenies de Grandcour et Cudrefin. Comme les autres comptes des chätellenies savoyardes, ils sont conserves aux Archives loyales de Turin, section III', et se presentent sous forme de rouleaux de parchemin. -

Le Trait D'union

Le Trait d’Union www.payerne.ch Journal officiel de la Commune de Payerne, N° 57 mars | 2021 Editorial Joyeuses Pâques ! Nous voilà déjà au terme de la législature 2016 – 2021, cette fin de législature a été marquée par le départ de notre Syndique, Madame Christelle Luisier Brodard, pour le Conseil d’Etat. Le Secrétaire municipal, Monsieur Stéphane Wicht, l’a suivie comme Secrétaire général du département, ce qui a mené ensuite à la nomination de Madame Cynthia Maillat au poste de Secrétaire municipale. Dès lors la Municipalité s’est réorganisée, des rocades ont été effectuées au sein des dicastères et les projets initiés ont pu être menés à terme. Durant cette législature, le visage de Payerne a changé. La zone industrielle de la Palaz est devenue une zone commerciale, l’agrandissement du GYB est en cours de construction et la construction d’une nouvelle école à la Coulaz permettront d’accueillir de nouveaux étudiants dès la rentrée scolaire de cet été. Concernant mon dicastère, de nombreux préavis liés aux infrastructures ont été acceptés. Nous sommes très engagés dans le projet de la future STEP régionale et dans celui du chauffage à distance pour notre Commune. La création de l’Association Intercommunale du Puits de la Vernaz ainsi que sa rénovation ont largement mis à contribution le service concerné, mais le résultat est une réussite. Depuis le début 2020, la pandémie du coronavirus a ralenti l’activité de notre ville, principalement de son centre. La Municipalité s’est très vite inquiétée de cet état et lors du bouclement des comptes, nous avons pu créer un fonds Covid-19 afin de soutenir le commerce local. -

LOI 132.15 Sur Le Découpage Territorial (Ldecter) Du 30 Mai 2006

Adopté le 30.05.2006, entrée en vigueur le 01.09.2006 - Etat au 01.07.2013 (en vigueur) LOI 132.15 sur le découpage territorial (LDecTer) du 30 mai 2006 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 158, 160 et 179, chiffre 5 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète TITRE ILIMITES DES DISTRICTS Art. 1 Les districts 1 Le Canton de Vaud est divisé en dix districts, soit les districts de : Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord vaudois, Lausanne, Lavaux-Oron, Morges, Nyon, Ouest lausannois et Riviera-Pays-d'Enhaut. Art. 2 District d'Aigle 1 Le district d'Aigle comprend les communes de : Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Gryon, Lavey-Morcles, Leysin, Noville, Ollon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Rennaz, Roche, Villeneuve et Yvorne. 2 Le chef-lieu du district est Aigle. Art. 3 District de la Broye-Vully 3 1 Le district de la Broye-Vully comprend les communes de : Avenches, Brenles, Bussy-sur-Moudon, Carrouge, Champtauroz, Chavannes-sur-Moudon, Chesalles-sur-Moudon, Chevroux, Corcelles-le-Jorat, Corcelles-près-Payerne, Cremin, Cudrefin, Curtilles, Dompierre, Faoug, Forel-sur-Lucens, Grandcour, Henniez, Hermenches, Lovatens, Lucens, Missy, Moudon, Payerne, Prévonloup, Ropraz, Rossenges, Sarzens, Syens, Trey, Treytorrens (Payerne), Valbroye, Villars-le-Comte, Villarzel, Vucherens, Vulliens et Vully-les-Lacs. 2 Le chef-lieu du district est Payerne. Art. 4 District du Gros-de-Vaud 3, 4 1 Le district du Gros-de-Vaud comprend les communes de : Assens, Bercher, Bettens, Bioley-Orjulaz, Bottens, Boulens, Bournens, Boussens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Daillens, Echallens, Essertines-sur-Yverdon, Etagnières, Fey, Froideville, Goumoëns, Jorat-Menthue, Lussery-Villars, Mex, Montanaire, Montilliez, Morrens, Ogens, Oppens, Oulens-sous-Echallens, Pailly, Penthalaz, Penthaz, Penthéréaz, Poliez-Pittet, Rueyres, Saint-Barthélemy, Sullens, Villars-le-Terroir, Vuarrens et Vufflens-la-Ville. -

Lausanne UIA 2023 Lausanne U Architecture and Water a Lausanne UIA 2023 Architecture and Water

Lausanne 2023 Architecture and Water Lausanne UIA 2023 Lausanne U Architecture and Water A Lausanne UIA 2023 Architecture and Water Meeting between Lausanne, Geneva and Evian. Back to the source, designing the future. Together. 2 Lausanne UIA 2023 Contents 3 8. Other Requirements Passports & Visas 97 Health and security 97 Contents Letters of support 98 • Mayor of Lausanne, Grégoire Junod 99 • Municipal Cultural Council 100 • State Counselor, Pascal Broulis 101 • State Council 102 • Geneva State 103 • Federal Cultural Office 104 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 105 • Société des Ingénieurs et Architectes 106 • Fédération des Architectes Suisses 107 • Valais State 108 • Mayor of Evian, Marc Francina 109 1. Congress Theme Lausanne UIA 2023 4 • Mayor of Montreux, Laurent Wehrli 110 and Title Architecture and Water • CAUE Haute-Savoie 112 Local architectural Sightseeing 26 • General Navigation Company 113 Organization 28 • Swiss Tourism 114 Contact 29 • Swiss 116 • Fondation CUB 117 2. Congress City The Leman Region 30 • Swiss Engineering 118 Accessibility 42 Public Transportation 44 9. Budget Lausanne UIA 2023 Budget 120 General Navigation Company 46 UIA Financial Guarantee 122 Letters of Financial Guarantee 123 3. Congress Dates and Schedule 48 • City of Lausanne 123 4. Venues 50 • Vaud State 124 5. Accommodation 74 • Geneva State 125 6. Social Venues 78 • Federal Cultural Office 126 • Valais State 128 7. Architectural Tours Introduction 88 • City of Evian 129 White route: Alpine architecture 90 • City of Vevey 130 Green route: Unesco Heritage 92 • City of Montreux 131 Blue route: Housing Laboratory 94 • City of Nyon 132 4 Lausanne UIA 2023 Architecture and Water 5 Lausanne, birthplace of the UIA 1. -

Impôts Communaux 2017

En % imp. cant. Impôt Droits de mutation 1 base foncier Succ. et donations fond. et capital, foncier soc. 2017 bénéf., registre etc. fixe fortune, affecté s/immeubles ascendante descendante immatric. parents total ‐ cessions, jusqu'en en non étrangers spécial personnel compl. revenu, non directe directe collatérale cent ‐ Pour spécial Impôt Immeubles Constr. Impôt Ventes, Ligne Ligne Ligne Entre Impôt Chiens Adopté Valable Impôt 1 2 1+2 ‰ ‰ Fr. ct. ct. ct. ct. ct. ct. Fr. DISTRICT D'AIGLE Aigle 2016 2021 67.5 67.5 1.20 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Bex 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.25 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Chessel 2016 2017 74.0 ‐ 74.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Corbeyrier 2016 2017 70.0 ‐ 70.0 1.50 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 1.‐p/Fr Gryon 2016 2017 75.0 ‐ 75.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 50 100 50 100.‐ Lavey‐Morcles 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Leysin 2016 2017 78.0 ‐ 78.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Noville 2016 2017 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 ‐‐50 100 50 100.‐ Ollon 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessous 2016 2018 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessus 2016 2017 76.0 ‐ 76.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Rennaz 2016 2017 67.5 ‐ 67.5 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Roche 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 125.‐ Villeneuve 2016 2017 69.0 ‐ 69.0 1.00 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 115.‐ Yvorne 2016 2017 71.5 ‐ 71.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ DISTRICT DE LA BROYE‐VULLY Avenches 2016 2017 -

CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE FRIBOURG Réalisation De La Couverture: Jérôme Gremaud Adresse: Case Postale 96, 1707 Fribourg; CCP: 17-7694-3

CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE FRIBOURG Réalisation de la couverture: Jérôme Gremaud Adresse: Case postale 96, 1707 Fribourg; CCP: 17-7694-3 Comité: Parrat Simon-Pierre, Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg président 026 / 481 33 84; [email protected] Beaud Michel, Pérolles 81, 1700 Fribourg vice-président 026 / 300 90 43; [email protected] Gendre Charles, Rte du Platy, 1752 Villars-sur-Glâne secrétaire 026 / 402 35 87 Grandjean André, Ste-Apolline 8, 1752 Villars-sur-Glâne caissier 026 / 402 10 41; [email protected] Aebischer Adrian, Rte de Schiffenen 17, 1700 Fribourg 026 / 481 23 66; [email protected] Broch Laurent, Rte des Pervenches 5, 1700 Fribourg 026 / 466 21 55; [email protected] Dupuis Valérie, Imp. de la Grangette 22, 1696 Vuisternens-en-Ogoz 026 / 411 03 05 Kalberer Roland, Bumin, 1745 Lentigny 026 / 477 30 86; [email protected] Piller Christian, Planche au Rosset, 1693 Orsonnens 026 / 653 24 08; [email protected] Roulin Alexandre, Creux du Van, 1530 Payerne 026 / 660 42 54; [email protected] Schaller Dominique, Les Russilles, 1724 Praroman-Le Mouret 026 / 413 46 83 Vigneau Henri, Rte de Ponthaux, 1757 Noréaz 026 / 470 26 86; [email protected] Responsable du Groupe des Jeunes: Gremaud Jérôme, sur Perrausaz, 1632 Riaz 032 / 721 31 59; [email protected] "Le Tichodrome" paraît deux fois par an (avril et octobre) Tirage: 350 exemplaires Imprimerie: Écho de Charmey, Philippe Rime, Les Planches 8, 1637 Charmey Programme d'activité du COF: hiver 2001/2002 2 Me 5 décembre 2001: Paysages et faune des Shetlands Comme celui d'autres Cercles ornithologiques romands, notre programme par Olivier Jean-Petit-Matile, Gimel d'activité peut également être consulté sur le site Internet de Nos Oiseaux: M Jean-Petit-Matile présentera un diaporama (réalisé lors de 2 séjours de 15 jours www.nosoiseaux.ch en juillet '96 et juillet '97) sur la faune et les paysages des Shetlands, île située au nord de l'Écosse dans un décor maritime grandiose. -

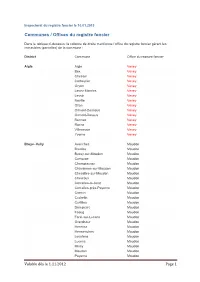

Liste Des Communes Avec Leur Ancien District

Inspectorat du registre foncier le 10.01.2013 Communes / Offices du registre foncier Dans le tableau ci-dessous, la colonne de droite mentionne l’office du registre foncier gérant les immeubles (parcelles) de la commune : District Commune Office du registre foncier Aigle Aigle Vevey Bex Vevey Chessel Vevey Corbeyrier Vevey Gryon Vevey Lavey-Morcles Vevey Leysin Vevey Noville Vevey Ollon Vevey Ormont-Dessous Vevey Ormont-Dessus Vevey Rennaz Vevey Roche Vevey Villeneuve Vevey Yvorne Vevey Broye–Vully Avenches Moudon Brenles Moudon Bussy-sur-Moudon Moudon Carrouge Moudon Champtauroz Moudon Chavannes-sur-Moudon Moudon Chesalles-sur-Moudon Moudon Chevroux Moudon Corcelles-le-Jorat Moudon Corcelles-près-Payerne Moudon Cremin Moudon Cudrefin Moudon Curtilles Moudon Dompierre Moudon Faoug Moudon Forel-sur-Lucens Moudon Grandcour Moudon Henniez Moudon Hermenches Moudon Lovatens Moudon Lucens Moudon Missy Moudon Moudon Moudon Payerne Moudon Valable dès le 1.11.2012 Page 1 Prévonloup Moudon Ropraz Moudon Rossenges Moudon Sarzens Moudon Syens Moudon Trey Moudon Treytorrens (Payerne) Moudon Valbroye Moudon Villars-le-Comte Moudon Villarzel Moudon Vucherens Moudon Vulliens Moudon Vully-les-Lacs Moudon Gros-de-Vaud Assens Yverdon Bercher Yverdon Bettens Yverdon Bioley-Orjulaz Yverdon Bottens Yverdon Boulens Yverdon Bournens Yverdon Boussens Yverdon Bretigny-sur-Morrens Yverdon Cugy Yverdon Daillens Yverdon Echallens Yverdon Essertines-sur-Yverdon Yverdon Etagnières Yverdon Fey Yverdon Froideville Yverdon Goumoëns Yverdon Jorat-Menthue Yverdon Lussery-Villars -

Swiss Volkskalender of the 18Th and 19Th Centuries – a New Source of Climate History?

Swiss Volkskalender of the 18th and 19th Centuries – A New Source of Climate History? Master Thesis Faculty of Science University of Bern handed in by Isabelle Vieli 2020 Supervisor: Prof. Dr. Christian Rohr, Institute of History, Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern Co-Supervisor: Prof. Dr. Stefan Brönnimann, Institute of Geography, Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern Abstract The Volkskalender is one of the earliest printed mass media of the early modern times. The non-calen- drical part, which also contains climate- and weather-related data, has not yet been systematically analysed. This study focuses on the Appenzeller Kalender, one of the most successful and continuous Volkskalender over time. Within the 144 observed years, 1,424 climate- and weather-related entries were counted. The information mainly consists of retrospective information, and to a lesser extent forecasts and knowledge on climate- and weather-related topics. The calendar reflects and discusses extreme natural events and impacts on society. About half of the years, which showed a peak in one of the quantitative analyses (such as number of pages, keywords and clusters), coincide with a re- ported weather anomaly. The yearly report on seasonal weather does not fulfil the requirements for a time series, as precise information on the measuring place and dates are missing. Therefore, a time series is not feasible. However, the extensive content related to weather and climate provides a de- tailed picture of the perception of natural events during the period 1722‒1865 and the change in ex- planatory patterns over time. 2 TABLE OF CONTENT 1. -

Inspecteurs Des Ruchers 2021

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires LISTE DES INSPECTEURS DES RUCHERS EN 2021 INSPECTEUR CANTONAL : CROZET Franck - Rue du Bourquin 30 - 1306 Daillens 021 862 90 78 079 815 71 20 [email protected] INSPECTEUR CANTONAL SUPPLEANT: 079 420 78 73 SCHMID Alain - Rue des Italiens 9B - 1308 La Chaux [email protected] AIGLE Responsable : GUILLET Frédéric - Rue de Chotron 3 - 1845 Noville 021 968 11 55 079 505 92 44 MAMIN Pierre-Alain - Route de Gryon 8 - 1880 Bex 024 463 29 27 079 290 07 08 GUILLET Gaël - Rue de Chotron 3 - 1845 Noville 079 359 35 51 ZUERCHER Albert - Grange du Bras 2 - 1845 Noville 021 960 21 86 079 270 06 30 [email protected] BROYE-VULLY Responsable : TENTHOREY Jean-Michel - Chemin de Cotey 5 - 1682 Dompierre 026 652 29 37 079 335 22 87 [email protected] Communes : Avenches - Champtauroz - Chevroux - Corcelles près Payerne - Cudrefin - Curtilles - Dompierre - Faoug Grandcour - Henniez - Lovatens - Lucens - Missy - Payerne - Prevonloup -Trey - Treytorrens - Valbroye - Villars le Comte - Villarzel Vully les Lacs BROYE-SUD Responsable: PEGUIRON Steeve - Chemin du Clos-Derrey 16 - 1614 Granges (Veveyse) 079 905 64 01 [email protected] TENTHOREY Jean-Michel - Chemin de Cotey 5 - 1682 Dompierre 026 652 29 37 079 335 22 87 [email protected] Communes : Bussy sur Moudon - Chavannes sur Moudon - Corcelles le Jorat - Hermenches - Moudon - Ropraz - Rossenges Syens - Vucherens - Vulliens GROS-DE-VAUD Responsable : PERRIER Alain - Chemin de la Combaz 6 -

Au-Nom-De-La-Loi Catalogue

Au nom de la Loi Une exposition du Musée du Vieux-Moudon, organisée à l’initiative et La justice en questions avec la collaboration de la Commune de Moudon. D’où viennent les premières lois qui ont régi le Pays de Vaud ? Comment s’est-on mis Ce catalogue reproduit le contenu des panneaux de la salle d’exposition. d’accord pour bâtir un système juridique qui puisse remplacer la loi du plus fort et la Parallèlement, ce thème a été abordé sous la forme de diverses conférences et vengeance personnelle? Comment ces premières lois ont-elles été fixées, puis mises animations, d’un itinéraire historique intitulé «le Musée en ville» et d’un «coutumier par écrit ? contemporain» élaboré par des élèves de l’établissement secondaire Moudon – Lucens Comment fonctionnait la justice chargée de les faire appliquer ? et environs. Considérée au Moyen Age comme la source du droit et la capitale judiciaire du Pays de Musée du Vieux-Moudon, Rue du Château 50, 1510 Moudon, www. vieux-moudon.ch Vaud savoyard, Moudon possède encore un exemplaire original du premier Coutumier rédigé dans cette ville en 1577. Ce registre fait la synthèse des coutumes, c’est-à-dire des lois orales élaborées jusqu’à cette date par les communautés locales et qui vont se maintenir durant toute l’époque bernoise. Avec d’autres documents emblématiques, tels que la charte de franchises de 1285, ce Coutumier est au cœur de la salle d’exposition, transformée en tribunal pour l’occasion. Des illustrations et des enregistrements de cas concrets rendent compte des diverses facettes de la justice chargée de faire respecter ces lois: justice pénale, châtiments corporels, tribunaux des mœurs.. -

Rapport De Gestion 2020

Municipalité de Lucens Rapport de gestion 2020 COMMUNE DE LUCENS AU CONSEIL COMMUNAL DE LUCENS Rapport de la Municipalité sur la gestion 2020 Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, Conformément aux dispositions légales en vigueur (article 93b de la Loi sur les communes et article 91 du Règlement du Conseil communal), la Municipalité a l’honneur de vous présenter son rapport sur la gestion de l’exercice 2020. Ce rapport est accompagné des comptes communaux. Nous vous donnons la situation au 31 décembre 2020. Municipal (e) Dicastère Remplaçant Gavillet Patrick Autorités Rey Aliette Syndic Administration générale Service du personnel Service des finances Rey Aliette Affaires culturelles Jung Sébastien Vice-présidente Naturalisations Sociétés locales, sportives et culturelles, Aînés Promotion économique Tourisme Temples et cultes Contrôle des habitants Sécurité sociale Schüpbach Sylvain Informatique D'Agostino Ermanno Service de l'assainissement Cours d'eau Service des eaux Service du gaz D'Agostino Ermanno Domaines et Terrains Schüpbach Sylvain Forêts Service des bâtiments Service de l'urbanisme Police des constructions Bessard Vincent Service de voirie Juilland Daniel Infrastructures routières Eclairage public Parcs et promenades Juilland Daniel Police administrative Gavillet Patrick Cimetière Service de l'environnement – Gestion des déchets Signalisation routière Service des inhumations Service du feu Protection civile Jung Sébastien Enseignement primaire et secondaire Bessard Vincent Bâtiments scolaires Orientation professionnelle Accueil de jour des enfants Au cours de l’année 2020, la Municipalité a tenu 42 séances, ce qui a donné 575 pages de procès- verbaux, 2’706 objets vus en séance qui ont débouché sur 1'156 décisions ayant une suite. -

PP 633 Intitulé : Reber (Edouard) Et Ischi (Edmond)

ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES Section P : Archives privées Sous-section PP numérique : Archives privées entrées dès 1979 Cote : PP 633 Intitulé : Reber (Edouard) et Ischi (Edmond) INVENTAIRE Conditions de consultation : Libre. Date de l'instrument de recherche (dernière mise à jour) : 26.09.2014 © Archives cantonales vaudoises Date d'extraction des données: 27.09.2017 [va] PP 633 Reber (Edouard) et Ischi (Edmond) 2 DESCRIPTION AU NIVEAU DU FONDS IDENTIFICATION Cote: PP 633 Intitulé: Reber (Edouard) et Ischi (Edmond) Dates: 1854-2012 Niveau de description: Fonds Importance matérielle et support: - Dimension: 21.50 CONTEXTE Nom du producteur d'archives: Ischi (Edmond) Histoire du producteur: Edouard Reber. Né en 1869, Edouard Reber était receveur à la recette du district de Payerne, où il travailla dès 1885, d'abord comme employé de bureau puis comme receveur et agent de la Caisse d'Epargne cantonale. Il prit sa retraite en 1939 après 54 ans de service. Il fut caissier bénévole de l'Orphelinat Goumaz à Sédeilles et de l'Infirmerie devenu Hôpital de la Broye. Il fut membre honoraire de plusieurs sociétés. En 1898 il fonda la Jeune Broyarde dont il fut le premier secrétaire-caissier. Il géra la trésorerie de la société typographique payernoise. Il décéda en 1956 en faisant de nombreux dons aux sociétés locales et à la commune. Edmond Ischi. Né le 4 septembre 1929, petit-fils d'Edouard Reber. Il suit une formation de moniteur d'auto-école en 1954. En 1963, il reçoit l'autorisation de construire une station essence en Crausaz, à Payerne. Quelques mois plus tard est fondée la société anonyme Garage de Boulex dont il devient l'administrateur.