Lavaudieu, Les Trésors D'une Abbaye

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Carte Rando Vélo 2017

SAINT-BONNET- Circuit LA CHAISE-DIEU Circuit Circuit LANGEAC LE CHAMBON- AUREC-SUR-LOIRE LE-FROID Circuit SUR-LIGNON Circuit BRIOUDE Circuit MONT-GERBIER-DE-JONC La Chaise-Dieu 5h45 Saint-Bonnet-le-Froid 3h45 Langeac 3h45 (Départ Abbaye) (Temps moyen) (Départ Mairie) (Temps moyen) (Départ Office de Tourisme) (Temps moyen) Le Chambon-sur-Lignon 4h15 RB Brioude 4h30 Deux départs différents : 7 10 12 (Départ Mairie) (Temps moyen) (Parking Centre Historique) (Temps moyen) 97 km 1749m 69,5 km 1153m 105 km 1997m 15 16 Aurec-sur-Loire / Mont-Gerbier-de-Jonc (Distance) (Denivelé positif) (Distance) (Denivelé positif) (Distance) (Denivelé positif) 107 km 2454m 98 km 1923m Mont-Gerbier-de-Jonc / Aurec-sur-Loire 22 itinéraires cyclo (Distance) (Denivelé positif) 5 (Distance) (Denivelé positif) en Haute-Loire ENTRE MONTAGNES ET VOLCANS, FLEUVES ET SOURCES SAUVAGES ■ Rivières et vieilles pierres au pays des ■ Mais c’est bien sûr : gastronomie ■ Dans la roue des cyclosportifs de la ■ Évasion dans l’inspiration littéraire ■ La route des Vents ■ Vivez la Loire Sauvage moines et des châtelains oblige ! Pierre Chany Albert Camus, Jules Romains, Jules Vallès, George Sand,… Après avoir remonté la rivière Allier, comme le saumon La Loire sauvage à vélo ! Laissez-vous tenter par une Après avoir longtemps flirté avec la douce Senouire, rivière Après avoir appuyé sur le champignon tout au long des A fond sur les pédales dans les reliefs souvent escarpés du ont laissé de beaux écrits sur ce territoire d’altitude où atlantique encore présent dans cette rivière, jusqu’à la belle pédalée intense de 300 km fractionnable sur les routes aux paillettes d’or, votre route vous conduira de châteaux secteurs très roulants du Velay oriental, vous ne manquerez Haut-Allier, envolez-vous sur le tracé de l’une des plus belles règnent la lauze, le chaume et le granit. -

Secteurs De Recrutement Des Collèges Publics

Secteurs de recrutement des collèges publics I – BASSIN DE FORMATION DU PUY-en-VELAY Collège Stevenson LANDOS : Alleyras Arlempdes Barges Le Bouchet Saint-Nicolas Le Brignon Cayres Costaros Goudet Lafarre Landos Ouïdes Pradelles Rauret Saint-Arcons de Barges Saint-Etienne du Vigan Saint-Haon Saint-Jean Lachalm Saint-Paul de Tartas Seneujols Vielprat Collège L. Eynac – LE MONASTIER/GAZEILLE. : Alleyrac Chadron Les Estables Freycenet La Cuche Freycenet La Tour Moudeyres Laussonne Le Monastier sur Gazeille Salettes Présailles Saint-Martin de Fugères Arsac en Velay Solignac sur Loire (1) Coubon (1) Réseau du Haut Velay Granitique Collège du Mont-Bar ALLEGRE : Allègre Bellevue La Montagne Céaux d’Allègre La Chapelle Bertin Monlet Fix Saint-Geneys Lissac Saint-Paulien Saint-Geneys près Saint-Paulien Varennes Saint-Honorat Vazeilles Limandre Vernassal Borne Collège des Hauts de l’Arzon de CRAPONNE/ARZON : Beaune sur Arzon Boisset Chomelix Craponne sur Arzon Jullianges Saint-Julien d’Ance Saint-Georges Lagricol Saint-Jean d’Aubrigoux Saint-Victor sur Arlanc Saint-Pal en Chalencon Saint-Pierre du Champ Tiranges Collège Henri Pourrat LA CHAISE DIEU : La Chaise-Dieu La Chapelle Geneste Saint Pal de Senouire Bonneval Malvières Connangles Félines Sembadel Cistrières 1 Secteur du PUY EN VELAY Collège Clos de Corsac : BRIVES CHARENSAC Collège Jules Vallès : LE PUY-EN-VELAY Collège Lafayette : LE PUY-EN-VELAY (Pour ces 3 collèges le secteur est globalisé.) Aiguilhe Blavozy (2) Bains Blanzac Ceyssac Chadrac Brives-Charensac Chaspuzac Coubon -

L'éclairage Public

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE Réglementation de l'éclairage public FRUGERES STE VEZEZOUX LES-MINES FLORINE CHASSIGNOLLES LEMPDES AUZON CHAMBEZON SUR ST-HILAIRE ALLAGNON ST-VERT ST-JEAN AUREC VERGONGHEON D'AUBRIGOUX SUR-LOIRE ST FERREOL LAVAL LA TORSIAC AZERAT ST-PAL-DE MALVALETTE D'AUROURE LEOTOING CHAMPAGNAC SUR CHAPELLE ST-JUST-MALMONT BOURNONCLE CHALENCON ST AGNAT LE-VIEUX DOULON GENESTE MALVIERES ST GERON ST-VICTOR LA PONT PIERRE SUR-ARLANC CHAPELLE SALOMON VALPRIVAS D'AUREC COHADE AUTRAC CISTRIERES BAS ST-DIDIER BLESLE CRAPONNE BOISSET LORLANGES SUR-ARZON EN-BASSET EN-VELAY BONNEVAL LA ST LAMOTHE MONISTROL ST CHANIAT ST-DIDIER CHAISE JULIEN BEAUMONT JULLIANGES SUR-LOIRE VICTOR D'ANCE ST-ETIENNE SUR-DOULON CONNANGLES DIEU LA MALESCOURS ESPALEM BRIOUDE ST SUR SEAUVE PAULHAC GEORGES TIRANGES BLESLE FONTANNES BEAUNE SUR JAVAUGUES LAGRICOL ST SUR-ARZON SEMENE GRENIER-MONTGON BERBEZIT LAURENT ST-ANDRE VALS ST-BEAUZIRE CHABREUGES FRUGIERES DE-CHALENCON LE SEMBADEL LE-PIN FELINES ST-ROMAIN CHASTEL ST-PAL-DE LACHALM MONTCLARD BEAUZAC STE SENOUIRE CHOMELIX ST-PIERRE ST SOLIGNAC SIGOLENE VIEILLE LAVAUDIEU DU-CHAMP LUBILHAC BRIOUDE PREJET SOUS COLLAT ROCHE LES ST-PAL ST-JUST DOMEYRAT ARMANDON RIOTORD VILLETTES DE-MONS PRES-BRIOUDE ROCHE-EN LA REGNIER MONLET DUNIERES CHOMETTE BELLEVUE CHASSAGNES JOSAT LA ST-MAURICE LA-MONTAGNE RETOURNAC CHAPELLE DE-LIGNON PAULHAGUET ST STE BERTIN MARGUERITE PRIVAT SALZUIT RAUCOULES DU-DRAGON VILLENEUVE BEAUX GRAZAC ST-JULIEN MONTFAUCON D'ALLIER MAZERAT ALLEGRE MOLHESABATE ST VOREY EN-VELAY MERCOEUR COUTEUGES -

Le Bassin De Paulhaguet Et La Vallée De La Senouire Sposition Dispositiondi 2.1.4

Le bassin de Paulhaguet et la vallée de la Senouire sposition DispositionDi 2.1.4. Disposition 2.1.4. Large bassin central marqué par l’habitat et l’industrie et bordé de petits pla- teaux agricoles. L’unité est traversée par des voies de communication impor- tantes (fer et routes). Au nord, le paysage est plus forestier et intimiste au sein de la vallée de la Senouire. La rivière et ses a$uents traversent des espaces agricoles marqués par un e bâti bocage parfois dense. Les implantations villageoises (médiévales) sont souvent en oin position dominante sur la Senouire et son bassin. rim Structures paysagères Structures pat Favoriser la perception de la rivière depuis les villages . et les bourgs traversés et du Préserver la vocation agricole des terres de fond 3 de vallées et maintenir ou restaurer la ripisylve qui accompagne la rivière es paysages Accompagner la gestion des gorges de la Senoui- d lité $ re entre Lavaudieu et Vieille-Brioude et aménager leur découverte par le public en s’appuyant sur qua la leur caractère sauvage et intime . er ard Travailler avec les agriculteurs pour conserver / un réseau bocager dans le développement Sauvegarder la qualité des paysages et du patrimoine bâti et du patrimoine des paysages la qualité Sauvegarder Sauveg Sauvegarder la qualité des paysages et du patrimoine bâti et du patrimoine des paysages la qualité Sauvegarder des exploitations 3 2 4 Améliorer la perception du paysage depuis le train ( 1 Engager la requalification urbaine et paysagère du 1 4 bassin de Paulhaguet (lien avec la disposition 212) / Utiliser l’arbre (haies, arbres isolés...) pour insérer 2 les aménagements existants et les projets d’amé- $ nagement dans le paysage Travailler la qualité paysagère du parcours routier ( de la vallée - RD20 « Reconstruire un paysage » dans le bassin de Paulhaguet en valorisant et utilisant les éléments naturels (le végétal, la rivière...). -

Carte De Secteurs

SECTEURS CONSEILLERS en élevage Lait AVRIL 2021 1 – BONNEFOI Cyril 20 – MASCLAUX Emilie 06.12.81.64.16 07.81.43.14.38 3 – GASTEL Vincent 12 – RAMEL Loïc 06.37.68.56.94 Ste 06.98.38.74.59 Florine Frugères les Mines Aurec sur Loire Auzon St-Eugénie St-Ferréol St Vert Villeneuve Malvalette St-Just Malmont Chambezon St Hilaire d'Auroure St Pal Chapelle Pont Malvières St Victor en Chalencon Leotoing Azerat Agnat sur Arlanc Craponne d'Aurec Salomon 7 – GACHET Jérôme Torsiac La /Arzon Bas en St Didier 06.11.69.96.64 Cistrières Chaise St Victor Chaniat Boisset Valprivas Basset La en Velay St Didier Dieu Jullianges St Julien Malescours Autrac Lamothe Monistrol Seauve Blesle sur Doulon Connangles d'Ance /Semène St Etienne Tiranges sur Loire Espalem Brioude St Romain sur Blesle St André Frugières Ste- Lachalm St- St Laurent Vals le Felines de Chalencon Grenier St Pal de Chomelix Beauzac Les Sigolène Chabreuges le Pin Chastel Montclard Solignac St Pal Montgon Beauzire Lavaudieu Senouire Villettes Vieille s/Roche de Mons Riotord Collat Dunières Lubilhac Brioude Domeyrat Roche en St Maurice Monlet Régnier St Just La Bellevue de Chapelle Retournac près Brioude Chomette Cha ssagne s la Montagne Lignon 18 - BRIGNON Sébastien Josat Bertin Vorey St Julien Salzuit Beaux Grazac 06.67.04.23.73 St Lapte Molhesabate Ilpize St Privat Allègre Céaux St-Geney s Montregard Mercoeur du Dragon Jax d'Allègre près St-Paulien St Vincent Mezères Chavaniac St- Yssingeaux Chenereilles Chilhac Julien Lavoûte Laf. Vernassal Rosières Tence Le Fix St- St Paulien du Pinet Ally Chilhac Geneys Lavoûte Mas de St-Jeures Tence St Cirgues Aubazat Mazeyrat d'Allier sur Loire Malrevers Blanzac Le Pertuis 05 – NOTIN Antoine Loudes Borne Chaspinhac 06.47.06.64.63 St- Polignac Arcons Siaugues Blavozy St Hostien Araules Langeac d'Allier Ste Marie St Monteil Le Cronce St Jean Chaspuzac Vidal Chadrac St Pierre Le Mazet Chambon de Nay Aig. -

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE Les Unités De Gestion Cynégétique Du Sanglier

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE Les unités de gestion cynégétique du sanglier FRUGERES STE VEZEZOUX LES-MINES FLORINE CHASSIGNOLLES LEMPDES AUZON CHAMBEZON SUR ST-HILAIRE ALLAGNON ST-VERT ST-JEAN AUREC VERGONGHEON D'AUBRIGOUX SUR-LOIRE ST FERREOL LAVAL LA TORSIAC AZERAT ST-PAL-DE MALVALETTE D'AUROURE LEOTOING CHAMPAGNAC SUR CHAPELLE ST-JUST-MALMONT BOURNONCLE CHALENCON ST AGNAT LE-VIEUX DOULON GENESTE MALVIERES ST GERON ST-VICTOR LA PONT PIERRE SUR-ARLANC CHAPELLE SALOMON VALPRIVAS D'AUREC COHADE AUTRAC 1 CISTRIERES BAS CRAPONNE ST-DIDIER BLESLE BOISSET LORLANGES 3 SUR-ARZON EN-BASSET EN-VELAY BONNEVAL LA ST LAMOTHE MONISTROL ST CHANIAT ST-DIDIER JULIEN BEAUMONT CHAISE JULLIANGES SUR-LOIRE VICTOR ST-ETIENNE SUR-DOULON DIEU D'ANCE MALESCOURS CONNANGLES ST LA SUR ESPALEM BRIOUDE PAULHAC GEORGES TIRANGES SEAUVE BLESLE FONTANNES BEAUNE SUR JAVAUGUES LAGRICOL ST SUR-ARZON SEMENE GRENIER-MONTGON BERBEZIT LAURENT ST-ANDRE 12 VALS ST-BEAUZIRE CHABREUGES FRUGIERES DE-CHALENCON LE SEMBADEL LE-PIN FELINES ST-ROMAIN CHASTEL ST-PAL-DE LACHALM MONTCLARD BEAUZAC STE SENOUIRE CHOMELIX ST-PIERRE ST SOLIGNAC SIGOLENE VIEILLE LAVAUDIEU DU-CHAMP LUBILHAC BRIOUDE PREJET SOUS COLLAT ROCHE LES ST-PAL ST-JUST DOMEYRAT ARMANDON RIOTORD VILLETTES DE-MONS PRES-BRIOUDE ROCHE-EN LA 4 REGNIER MONLET DUNIERES CHOMETTE BELLEVUE CHASSAGNES JOSAT LA ST-MAURICE LA-MONTAGNE RETOURNAC 2 CHAPELLE DE-LIGNON PAULHAGUET ST STE BERTIN MARGUERITE PRIVAT SALZUIT RAUCOULES DU-DRAGON VILLENEUVE BEAUX GRAZAC 15 ST-JULIEN D'ALLIER MAZERAT ALLEGRE MONTFAUCON MOLHESABATE ST VOREY EN-VELAY -

257 Maires Élus En Haute-Loire Dont 47 Femmes Et 99 Nouveaux Maires

257 maires élus en Haute-Loire dont 47 femmes et 99 nouveaux maires Commune Genre Prénom NOM AGNAT Monsieur Christian PASSEMARD AIGUILHE Monsieur Daniel JOUBERT ALLEGRE Monsieur Gilbert MEYSSONNIER ALLEYRAC Monsieur Serge VILLARD ALLEYRAS Monsieur Franck PETIT ALLY Monsieur Jean-Louis PORTAL ARAULES Madame Mireille FAURE ARLEMPDES Monsieur Daniel LIABOEUF ARLET Madame Séverine EYNARD ARSAC-EN-VELAY Monsieur Thierry MOURGUES AUBAZAT Monsieur Alain TAVENARD-DEPHIX AUREC-SUR-LOIRE Monsieur Claude VIAL AUTRAC Monsieur Christophe BEDROSSIAN AUVERS Monsieur René SOULIER AUZON Monsieur Jean-Louis LEGROS AZERAT Monsieur Gérard BONJEAN BAINS Monsieur Gérard FOUILLIT BARGES Madame Laetitia HUGON-HILAIRE BAS-EN-BASSET Monsieur Guy JOLIVET BEAULIEU Monsieur Yves COLOMB BEAUMONT Monsieur Jacques VACHERON BEAUNE-SUR-ARZON Madame Isabelle SEON BEAUX Monsieur Daniel FAVIER BEAUZAC Monsieur Jean-Pierre MONCHER BELLEVUE-LA-MONTAGNE Monsieur Michel FILERE BERBEZIT Madame Nathalie BOUDOUL BESSAMOREL Monsieur Eric DUBOUCHET LA BESSEYRE-SAINT-MARY Monsieur Jean PASCAL BLANZAC Monsieur Jean-Marc BOYER BLASSAC Monsieur Didier HANSMETZGER BLAVOZY Monsieur Franck PAILLON BLESLE Monsieur Pascal GIBELIN BOISSET Monsieur André PONCET BONNEVAL Monsieur Paul BARD : Association des Maires et des Présidents d’intercommunalité de la Haute-Loire Hôtel du Département / 1, place Monseigneur de Galard / CS 20310 / 43009 LE PUY EN VELAY CEDEX : 04.71.07.41.98. - : [email protected] – www.amf43.fr Commune Genre Prénom NOM BORNE Madame Annie BOUCHET LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS -

Liste Des Communes Éligibles De La Haute-Loire Code Insee Nom Com Code Postal 43001 Agnat 43100 43003 Allègre 43270 43004 Alle

Liste des communes éligibles de la Haute-Loire code_insee nom_com code_postal 43001 Agnat 43100 43003 Allègre 43270 43004 Alleyrac 43150 43005 Alleyras 43580 43006 Ally 43380 43007 Araules 43200 43008 Arlempdes 43490 43009 Arlet 43380 43011 Aubazat 43380 43012 Aurec-sur-Loire 43110 43013 Vissac-Auteyrac 43300 43014 Autrac 43450 43015 Auvers 43300 43016 Auzon 43390 43017 Azérat 43390 43019 Barges 43340 43020 Bas-en-Basset 43210 43021 Beaulieu 43800 43022 Beaumont 43100 43023 Beaune-sur-Arzon 43500 43024 Beaux 43200 43025 Beauzac 43590 43026 Bellevue-la-Montagne 43350 43027 Berbezit 43160 43028 Bessamorel 43200 43029 La Besseyre-Saint-Mary 43170 43030 Blanzac 43350 43031 Blassac 43380 43033 Blesle 43450 43034 Boisset 43500 43035 Bonneval 43160 43036 Borne 43350 43037 Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 43038 Bournoncle-Saint-Pierre 43360 43040 Brioude 43100 43042 Cayres 43510 43043 Céaux-d'Allègre 43270 43044 Cerzat 43380 43047 Chadron 43150 43048 La Chaise-Dieu 43160 43049 Chamalières-sur-Loire 43800 43050 Chambezon 43410 43051 Le Chambon-sur-Lignon 43400 43052 Champagnac-le-Vieux 43440 43053 Champclause 43260 43054 Chanaleilles 43170 43055 Chaniat 43100 43056 Chanteuges 43300 43057 La Chapelle-Bertin 43270 Liste des communes éligibles de la Haute-Loire code_insee nom_com code_postal 43058 La Chapelle-d'Aurec 43120 43059 La Chapelle-Geneste 43160 43060 Charraix 43300 43063 Chassagnes 43230 43064 Chassignolles 43440 43065 Chastel 43300 43066 Chaudeyrolles 43430 43067 Chavaniac-Lafayette 43230 43068 Chazelles 43300 43069 Chenereilles 43190 43070 -

Décret N° 2014-162 Du 17 Février 2014 Portant Délimitation Des Cantons Dans Le Département De La Haute-Loire | Legifrance

Décret n° 2014-162 du 17 février 2014 portant délimitation des canton... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00... En savoir plus sur ce texte... JORF n°0044 du 21 février 2014 page 3082 texte n° 15 DECRET Décret n° 2014-162 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Loire NOR: INTA1331898D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/17/INTA1331898D/jo/texte ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/17/2014-162/jo/texte Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général de la Haute-Loire en date du 19 décembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le département de la Haute-Loire comprend dix-neuf cantons : ― canton n° 1 (Aurec-sur-Loire) ; ― canton -

Brioude a 1/50 000

NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE BRIOUDE A 1/50 000 par B. LASNIER et J. MARCHAND avec la collaboration de : A. BAMBIER, F. BATARD, E. BONIFAY, R. BOUILLER, J.-P. BURG, G. CORNEN, DUPONT, F.-H. FORESTIER, G. GAGNIÈRE, E. GRENIER, A. LEYRELOUP 1982 SOMMAIRE APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE D'ENSEMBLE ......................... 5 CHRONOLOGIE DES ÉTUDES GÉOLOGIQUES CONCERNANT CETTE RÉGION................................................................................................................. 5 ÉVOLUTION DES IDÉES..................................................................................... 7 INTRODUCTION .................................................................................................. 9 CONDITION D'ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE .................................................. 9 PRÉSENTATION DE LA CARTE........................................................................... 10 HISTOIRE GÉOLOGIQUE ..................................................................................... 10 DESCRIPTION DES TERRAINS TERRAINS NON AFFLEURANTS ......................................................................... 12 TERRAINS AFFLEURANTS .................................................................................. 12 Formations cristallophylliennes ............................................................... 12 Formations intrusives ................................................................................ 31 Formations sédimentaires........................................................................ -

Le Territoire

LE TERRITOIRE 225 686 habitants La Haute-Loire est issue de l’agrégation de contrées 268 communes aussi diverses que le Gévaudan, l’Auvergne, le Forez et 90 % de communes rurales le Velay ; mais, malgré ces contrastes apparents, 43.3hab/km² l’identité commune du département est fondée sur la 4977 km² faible densité de population, l’enclavement historique de cette haute terre située en partie septentrionale de 193 communes en espace protégé l’ancienne province du Languedoc, et le caractère essentiellement rural du territoire. 517 monuments historiques Patrimoine religieux : 211 Ceci a engendré une évolution relativement lente de ses Patrimoine civil : 268 paysages et des physionomies de ses cités qui a permis Patrimoine vernaculaire : 15 leur bonne préservation jusqu’à nos jours. Ces paysages Patrimoine industriel : 3 ont pu conserver les multiples facettes de terroirs façonnés Patrimoine archéologique : 20 selon les nombreuses contraintes des milieux naturels : forêts et grands espaces vierges, prégnance de l’élevage et 2 monuments historiques Etat du bocage. Ici, les architectures de pierre, de lauze ou de Ensemble cathédral du Puy chaume sont austères et trapues, et ailleurs, le long des Chapelle des pénitents voies de pèlerinage et de commerce elles affirment un caractère méridional où se conjuguent la tuile canal et les 7 Sites Patrimoniaux façades aux enduits colorés. Remarquables approuvés (ZPPAUP AVAP) Aussi, ce patrimoine dit « petit » et qui étoffe les très Allègre nombreux bourgs et villages constitue aujourd’hui le Auzon marqueur identitaire le plus visible du territoire dans lequel Brioude les formes urbaines et les typologies architecturales La Chaise-Dieu affirment leur permanence. -

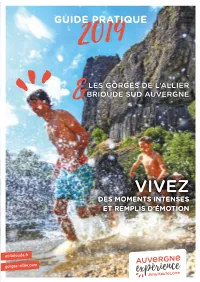

Guide Pratique 2019

GUIDE PRATIQUE 2019 LES GORGES DE L’ALLIER &BRIOUDE SUD AUVERGNE VIVEZ DES MOMENTS INTENSES ET REMPLIS D’ÉMOTION ot-brioude.fr gorges-allier.com BOUGER Page 4 à 19 4 Randonner 7 Se baigner 8 Naviguer 10 Pêcher 11 Grimper et s’envoler 12 Pédaler et dévaler 15 Randonner à cheval ou avec un âne 16 Rendez-vous sportifs 18 Viser, piloter et s’amuser 19 Relaxation, bien-être Randonner VISITER Page 20 à 34 20 La basilique Saint-Julien de Brioude 23 Monuments, musées & patrimoine 26 Les villages de caractère 29 Les châteaux 30 Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier 31 Les édifices religieux 33 Les artisans d’art PARTAGER Page 35 à 47 35 Fermes & producteurs 36 Fêtes & festivals 38 Agenda des sorties 2019 Se baigner 40 Foires & marchés 42 À la découverte de nos villages Découvrir INFOS PRATIQUES Page 48 à 51 48 Voyager en camping-car 50 Se renseigner dans les Offices de Tourisme 51 Se repérer Retrouvez toutes les fêtes et manifestations 2019 sur gorges-allier.com ou ot-brioude.fr A1 Au fil des pages, des « repères à la carte » vous aideront à vous repérer. Pour visualiser la carte en grand format et la légende des labels, rendez-vous p. 51. GORGES DE L’ALLIER & BRIOUDE SUD AUVERGNE - Guide Pratique 2019 / 3 « Les Gorges de l’Allier, une LA RANDONNÉE À la découverte du GR®470 Sources et Gorges de l’Allier qui suit la rivière jusqu’à ses sources, ou sur un GR® mythique comme le Saint-Jacques, le Stevenson, la Régordane… ou plus intime comme le Robe de Bure et Cotte de Maille, la Via Arverna… les possibilités ne manquent pas et combleront tous les randonneurs ! Pour les randonnées à la journée, vous avez le choix entre 127 PR® labellisés Respirando, spécialement sélectionnés pour leurs qualités.