Allegato 2 – Quadro Programmatico (Schede)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Giorgio Negrini

CURRICULUM PROFESSIONALE GIORGIO NEGRINI Geologo/Geotecnico/Idrogeologo Via S. Ambrogio, 24 - 27058 Voghera (PV) Tel. 0383.44546 - Fax 0383.360917 e-mail - [email protected] Giorgio NEGRINI Nato a Voghera (PV) il 22 aprile 1956 Residente a Voghera (PV) in via Giuseppe Garibaldi n°75 Iscritto all’Ordine dei Geologici della Lombardia n°585AP dal 1988 Studio Via S. Ambrogio, 24 - 27058 Voghera (PV) Telefono 0383.44546 Fax 0383.360917 Portatile 3485107524 e-mail [email protected] e-mail certificata PEC [email protected] P. IVA 01137380182 C.F. NGRGRG56D22M109Q Pagina 1 Giorgio NEGRINI Geologo/Geotecnico Nato a Voghera (PV) il 22 aprile 1956 Laureato in Scienze Geologiche (Indirizzo Applicativo) presso l'Università degli Studi di Pavia iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia (Albo Professionale Sezione A) dal 1988 con numero di riferimento 585 AP Sufficiente conoscenza parlata e scritta della lingua inglese Buona conoscenza dei sistemi informatici operativi e dei software più diffusi Coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzione (D.lgs. 494/96) conseguito con un corso abilitante di 120 ore. Esperto in materia di tutela paesistico e ambientale – conseguito nel 1998 con corso abilitante della Regione Lombardia. Iscritto all'Albo regionale dei Collaudatori della Regione Lombardia n°2851 per le categorie: 1. Ponti e gallerie 2. Opere di sistemazione forestale 3. Opere stradali Qualificato prestatori di servizi di ingegneria RFI-Rete Ferroviaria Italiana Cat. B8 “Studi geologi e geotecnici” - classe di importo 3 (fino a € 100.000) Qualificato prestatori di servizi di ingegneria FRN-Ferrovie Nord Milano - Nord_Ing Cat. H “Supporto per geologia e geotecnica” - classe di importo 2 (fino a € 100.000) Cat. -

PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016

PRINCIPALI TIPOLOGIE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Anno 2016 Cassolnovo Gravellona Lomellina Confienza Siziano Cilavegna Vigevano Casorate Primo Landriano Bascape' Robbio XW Palestro Rognano Alb$+onese Vidigulfo Nicorvo Trovo Parona " A@ ) Giussago Torrevecchia Pia BattudaVellezzo Bellini Bornasco Castelnovetto Trivolzio Zeccone Gambolo' ! Ceranova Rosasco Bereguardo Ceretto Lomellina MarcignagoCertosa di Pavia Marzano Mortara Borgo San Siro Sant'angelo Lomellina ! Borgarello Lardirago San Genesio Ed Uniti Torre d'Arese Castello d'Agogna Roncaro Villanterio Torre d'Isola Sant'alessio Con Vialone Langosco Magherno Zerbolo' Cozzo Tromello Vistarino Olevano di Lomellina Cura Carpignano Garlasco Gerenzago Cergnago Pavia Copiano Inverno E Monteleone Zeme Albuzzano A@*# Filighera Candia Lomellina San Giorgio di Lomellina Gropello Cairoli Carbonara Al Ticino Miradolo Terme Valle Salimbene XW$+ Alagna Villanova d'Ardenghi Corteolon$+a e Genzone Velezzo Lomellina San Martino Siccomario Valle Lomellina Ottobiano Santa Cristina E Bissone Linarolo ! Valeggio Dorno )"* Travaco' Siccomario Chignolo Po BelgioiosoTorre De'Negri Semiana Costa De' Nobili Breme Scaldasole Zinasco Mezzanino Monticelli Pavese Cava Manara Badia Pavese Lomello Sommo Spessa Rea Albaredo Arnaboldi Verrua Po San Zenone Al Po Monticelli Pavese San Cipriano Po Zerbo Sartirana Lomellina Ferrera Erbognone Pieve Albignola Pieve Porto Morone Mezzana Rabattone Mede Sannazzaro De'Burgondi Bastida Pancarana Portalbera Galliavola Pancarana Casanova LonatiCampospinoso Villa Biscossi Silvano -

Per Le Scuole Di Pavia

Autoguidovie ti accompagna a scuola a Pavia Per raggiungere le scuole nel comune di Pavia con il trasporto pubblico extraurbano è attivo il nuovo serevizio a prenotazione BUS2SCHOOL Maggiori informazioni sul sito Dove non è disponibile BUS2SCHOOL, il comune di Pavia è comunque collegato ai comuni elencati dalle seguenti linee: Linee per Pavia Comuni serviti Vernate > Rosate > Calvignasco > Bubbiano > Casorate Primo > Trovo > Besate > Motta 92 Visconti > Bereguardo > Trivolzio > Torre d’Isola > Pavia Binasco > Lacchiarella > Giussago > Certosa di 93 Pavia > Borgarello > Pavia Milano > Opera > Locate di Triulzi > Bascapè > Carpiano > Landriano > Vidigulfo > Ceranova 94 > Bornasco > Lardirago > Sant’Alesssio con Vialone > San Genesio ed Uniti > Pavia Castel San Giovanni > Stradella > Broni > 95 Albaredo Arnaboldi > Mezzanino > Pavia > Certosa di Pavia > Casarile > Binasco > Milano Zerbo > San Zenone al Po > Spessa > Torre 96 de’ Negri > Belgioioso > Linarolo > Valle Salimbene > Pavia Borgo Priolo > Montebello della Battaglia > Casteggio > Robecco Pavese > Bressana 101 Bottarone > Cava Manara > San Martino Siccomario > Pavia Gropello > Garlasco > Zerbolò > Villanova 105 d’Ardenghi > Carbonara al Ticino > San Martino Siccomario > Pavia Dorno > Garlasco > Gropello Cairoli > 108 Carbonara al Ticino > Villanova d’Ardenghi > San Martino Siccomario > Pavia Vigevano > Gambolò > Borgo San Siro > Garlasco > Tromello > Gropello Cairoli > 110 Villanova d’Ardenghi > Carbonara al Ticino > San Martino Siccomario > Pavia Voghera > Pizzale > Cervesina > -

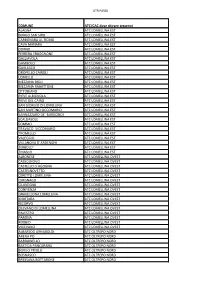

Denominazione E Ragione Sociale Sede Legale Sede

SEDE SECONDARIA CON DATA PRESENTAZIONE STORICO E RICHIESTE DI RINNOVO DENOMINAZIONE E RAGIONE CODICE FISCALE PARTITA STATO DELLA SCADENZA SEDE LEGALE RAPPRESENTANZA STABILE IN ISTANZA DI ISCRIZIONE O ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN ISTRUTTORIA (*BDNA=banca dati SOCIALE IVA PRATICA ISCRIZIONE ITALIA DI RINNOVO nazionale antimafia) TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - 27100 Pavia, Via ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E 5 M AUTOTRASPORTI S.R.L. 01483150189 02/11/2018 ISCRITTA 14/02/2020 Sagliona n. 240 MATERIALI INERTI- NOLLI A CALDO - AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Parona Lomellina, via ABONECO RECYCLING S.R.L. 02194460180 25/09/2018 ISCRITTA 06/03/2020 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI S.S. km.35 SNC TRASPORTO MATERIALI A DISCARICA CONTO TERZI - Parona Lomellina, Strada TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ABONECO S.R.L. 01280780188 15/01/2019 ISCRITTA 07/03/2020 Statale 494 Km 35 s.n.c. SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI - NOLI A CALDO - AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 27043 Broni, via A. da In corso istruttoria per rinnovo ACHILLE GIANCARLO CHLGCR65D16B201P 30/10/2019 IN AGGIORNAMENTO AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI Giussano n. 46 iscrizione Ferrera Eerbognone, TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO E ACTA S.R.L. 02386550186 15/05/2019 ISCRITTA 09/07/2020 Cascina Gallona snc SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTO TERZI Pieve del Cairo, Via ESTRAZIONE,FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E AEP COSTRUZIONI S.R.L 12053840158 30/04/2018 ISCRITTA 10/05/2020 RINNOVO CON BDNA Guasca n.1 MATERIALI INERTI - NOLI A CALDO ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO TERRA E Mezzana Bigli, Via SCADUTA MATERIALI INERTI - CONFEZIONAMENTO FORNITURA E AGEST COSTRUZIONI S.R.L. -

Co Mune Superf Icie Im P E R M E a B

SUOLO IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO - PROVINCIA DI PAVIA USO DEL TERRITORIO % % % COMUNE COMUNE COMUNE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA IMPERMEABILIZZATA IMPERMEABILIZZATA IMPERMEABILIZZATA Alagna 3,0 Casanova Lonati 3,6 Dorno 4,9 Albaredo Arnaboldi 1,9 Casatisma 10,3 Ferrera Erbognone 10,0 Albonese 6,2 Casei Gerola 9,0 Filighera 2,9 Albuzzano 4,6 Casorate Primo 14,2 Fortunago 1,3 Arena Po 8,6 Cassolnovo 5,1 Frascarolo 1,8 Badia Pavese 3,6 Castana 4,9 Galliavola 1,0 Bagnaria 1,9 Casteggio 12,2 Gambarana 0,8 Barbianello 2,3 Castelletto di Branduzzo 6,7 Gambolò 4,5 Bascapè 3,0 Castello d’Agogna 5,1 Garlasco 6,7 Bastida de’ Dossi 3,2 Castelnovetto 1,8 Genzone 4,9 Bastida Pancarana 3,4 Cava Manara 7,7 Gerenzago 6,0 Battuda 3,9 Cecima 1,2 Giussago 4,4 Belgioioso 5,1 Ceranova 4,5 Godiasco 4,4 Bereguardo 3,4 Ceretto Lomellina 1,1 Golferenzo 2,5 Borgarello 7,9 Cergnago 1,8 Gravellona Lomellina 3,1 Borgo Priolo 2,7 Certosa di Pavia 8,2 Gropello Cairoli 6,3 Borgo San Siro 2,2 Cervesina 5,2 Inverno e Monteleone 3,8 Borgoratto Mormorolo 1,2 Chignolo Po 6,0 Landriano 7,3 Bornasco 3,9 Cigognola 7,1 Langosco 1,2 Bosnasco 8,2 Cilavegna 7,7 Lardirago 3,2 Brallo di Pregola 1,1 Codevilla 6,3 Linarolo 4,9 Breme 1,4 Confienza 2,3 Lirio 3,1 Bressana Bottarone 10,8 Copiano 14,3 Lomello 3,4 Broni 13,5 Corana 4,5 Lungavilla 11,2 Calvignano 0,9 Cornale 8,7 Magherno 7,2 Campospinoso 11,3 Corteolona 9,5 Marcignago 4,7 Candia Lomellina 2,2 Corvino San Quirico 6,9 Marzano 3,6 Canevino 1,3 Costa de’ Nobili 1,5 Mede 4,2 Canneto Pavese 9,5 Cozzo 1,1 -

Curriculum Professionale Di Riccardo Grilli

curriculum professionale riccardo grilli ingegnere CURRICULUM PROFESSIONALE DI RICCARDO GRILLI Recapito di riferimento: Ing. Riccardo GRILLI Studio: Via Di Vittorio, 24 I - 27010 San Genesio ed Uniti (PV) Residenza: Via Santa Onorata, 49/b I - 27010 Giussago (PV) mobile +39 320 6735329 e-mail [email protected] pec: [email protected] Dati fiscali: C.F.: GRL RCR 72S22 G337Q P.IVA: 02202620189 Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico N. Copernico di Pavia, si è iscritto alla facoltà di Ingegneria presso l'Università degli Studi di Pavia, laureandosi DOTTORE IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA con il tema di Tecnica Urbanistica "Piano urbano dei parcheggi di Voghera" con relatore Prof. A. Mercandino, nel quale venivano affrontati specificamente i temi riguardanti realizzazione di parcheggi sotterranei mediante scavi "top- down" e relative uscite mediante innesti a rotatoria. ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE. N. 2665 SEZIONE A (Laurea Specialistica) SETTORI A (Civile) DELL’ALBO INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - ANNO 2007. ABILITATO D.L.R. 5018 e s.m.i. “CERTIFICATORE PER LA REGIONE LOMBARDIA”: corso di formazione (novembre 1995) relativo alla “Sicurezza e salute dei lavoratori” di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recepimento della Direttiva Europea 89/391/CEE. Conosce la lingua inglese scritta e parlata. ATTIVITÀ PROFESSIONALE Negli anni precedenti alla laurea ha collaborato con studi di progettazione, con particolare riferimento alla progettazione stradale ed infrastrutturale dei trasporti. Dal 2005 al 2007 svolge attività professionale in collaborazione con altri studi professionali; dal 2007 svolge attività professionale in forma singola nei settori di traffico, edilizia, impiantistica, ingegneria strutturale, e consulenza energetica (d.g.r. -

COMUNE ATC/CAC Dove Ritirare Tesserini ALAGNA ATC

UTR PAVIA COMUNE ATC/CAC dove ritirare tesserini ALAGNA ATC LOMELLINA EST BORGO SAN SIRO ATC LOMELLINA EST CARBONARA AL TICINO ATC LOMELLINA EST CAVA MANARA ATC LOMELLINA EST DORNO ATC LOMELLINA EST FERRERA ERBOGNONE ATC LOMELLINA EST GALLIAVOLA ATC LOMELLINA EST GAMBOLO` ATC LOMELLINA EST GARLASCO ATC LOMELLINA EST GROPELLO CAIROLI ATC LOMELLINA EST LOMELLO ATC LOMELLINA EST MEZZANA BIGLI ATC LOMELLINA EST MEZZANA RABATTONE ATC LOMELLINA EST OTTOBIANO ATC LOMELLINA EST PIEVE ALBIGNOLA ATC LOMELLINA EST PIEVE DEL CAIRO ATC LOMELLINA EST SAN GIORGIO DI LOMELLINA ATC LOMELLINA EST SAN MARTINO SICCOMARIO ATC LOMELLINA EST SANNAZZARO DE` BURGONDI ATC LOMELLINA EST SCALDASOLE ATC LOMELLINA EST SOMMO ATC LOMELLINA EST TRAVACO` SICCOMARIO ATC LOMELLINA EST TROMELLO ATC LOMELLINA EST VALEGGIO ATC LOMELLINA EST VILLANOVA D`ARDENGHI ATC LOMELLINA EST ZERBOLO` ATC LOMELLINA EST ZINASCO ATC LOMELLINA EST ALBONESE ATC LOMELLINA OVEST CASSOLNOVO ATC LOMELLINA OVEST CASTELLO D`AGOGNA ATC LOMELLINA OVEST CASTELNOVETTO ATC LOMELLINA OVEST CERETTO LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST CERGNAGO ATC LOMELLINA OVEST CILAVEGNA ATC LOMELLINA OVEST CONFIENZA ATC LOMELLINA OVEST GRAVELLONA LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST MORTARA ATC LOMELLINA OVEST NICORVO ATC LOMELLINA OVEST OLEVANO DI LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST PALESTRO ATC LOMELLINA OVEST PARONA ATC LOMELLINA OVEST ROBBIO ATC LOMELLINA OVEST VIGEVANO ATC LOMELLINA OVEST ALBAREDO ARNABOLDI ATC OLTREPO NORD ARENA PO ATC OLTREPO NORD BARBIANELLO ATC OLTREPO NORD BASTIDA PANCARANA ATC OLTREPO NORD BORGO PRIOLO ATC OLTREPO -

Commission Implementing Decision (Eu) 2017

22.11.2017 EN Official Journal of the European Union L 306/31 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/2175 of 21 November 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 7835) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra- Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2017/247 (3) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in a number of Member States (‘the concerned Member States’), and the establishment of protection and surveillance zones by the competent authority of the concerned Member States in accordance with Article 16(1) of Council Directive 2005/94/EC (4). (2) Implementing Decision (EU) 2017/247 provides that the protection and surveillance zones established by the competent authorities of the concerned Member States in accordance with Directive 2005/94/EC are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in the Annex to that Implementing Decision. -

Formato Europeo

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Augusto Allegrini Indirizzo 2, via Cicco Simonetta, I-27100 Pavia Telefono +39 0382 571453 Fax +39 0382 571453 E-mail [email protected] – pec: [email protected] Nazionalità italiana Data di nascita 16 agosto 1959 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) Dicembre 2015 • Nome e indirizzo del datore di Cliente privato lavoro • Tipo di azienda o Settore Edilizia privata • Tipo di impiego ANALISI E VALORIZZAZIONE PPATRIMONIO IMMOBILIARE RESIDENZIALE/COMMERCIALE in Pavia - proprietà privata. PERIZIA. Verifica di consistenza, rilievi puntuali, destinazione d’uso e stima (0,650 mln €); analisi dello stato di conservazione delle strutture. • Principali mansioni e responsabilità Perito • Date (da – a) Settembre 2015 • Nome e indirizzo del datore di Cliente privato lavoro • Tipo di azienda o Settore Edilizia privata • Tipo di impiego ANALISI E VALORIZZAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE in Rivanazzano (PV) - proprietà privata. PERIZIA. Verifica di consistenza, rilievi puntuali, destinazione d’uso e stima (0,204 mln €); analisi dello stato di conservazione delle strutture • Principali mansioni e responsabilità Perito • Date (da – a) Aprile 2015 • Nome e indirizzo del datore di Cliente privato lavoro • Tipo di azienda o Settore Edilizia privata • Tipo di impiego COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO impianto idroelettrico situato in località Chiusa di Batterra. (importo 1,5 mln €). Comune di GARLASCO (PV). • Principali mansioni e responsabilità Collaudatore Pagina 1 - Curriculum vitae di Augusto ALLEGRINI • Date (da – a) Da Aprile a Maggio 2015 • Nome e indirizzo del datore di Comune di MOTTA VISCONTI lavoro • Tipo di azienda o Settore Settore LL.PP. • Tipo di impiego D.L e CONTABILITA’ LAVORI COMPLETAMENTO PL DE GASPERI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNALE PER OO.UU. -

Enti Aderenti 2021

ENTI ADERENTI REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI PAVIA 1. ALAGNA 59. GODIASCO SALICE TERME 2. ALBAREDO ARNABOLDI 60. GRAVELLONA LOMELLINA 3. ALBONESE 61. GROPELLO CAIROLI 4. ALBUZZANO 62. INVERNO E MONTELEONE 5. ARENA PO 63. LANDRIANO 6. BAGNARIA 64. LINAROLO 7. BARBIANELLO 65. LOMELLO 8. BASCAPE' 66. LUNGAVILLA 9. BASTIDA PANCARANA 67. MAGHERNO 10. BATTUDA 68. MARCIGNAGO 11. BELGIOIOSO 69. MARZANO 12. BEREGUARDO 70. MEDE 13. BORGARELLO 71. MENCONICO 14. BORGO SAN SIRO 72. MEZZANA BIGLI 15. BORNASCO 73. MEZZANA RABATTONE 16. BOSNASCO 74. MEZZANINO 17. BRALLO DI PREGOLA 75. MIRADOLO TERME 18. BREME 76. MONTALTO PAVESE 19. BRESSANA BOTTARONE 77. MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 20. BRONI 78. MONTESCANO 21. CAMPOSPINOSO 79. MONTU' BECCARIA 22. CANDIA LOMELLINA 80. MORNICO LOSANA 23. CANNETO PAVESE 81. MORTARA 24. CARBONARA AL TICINO 82. OLEVANO DI LOMELLINA 25. CASANOVA LONATI 83. OTTOBIANO 26. CASATISMA 84. PALESTRO 27. CASEI GEROLA 85. PARONA 28. CASORATE PRIMO 86. PIEVE ALBIGNOLA 29. CASSOLNOVO 87. PIEVE DEL CAIRO 30. CASTANA 88. PIEVE PORTO MORONE 31. CASTEGGIO 89. PINAROLO PO 32. CASTELLETTO DI BRANDUZZO 90. PIZZALE 33. CASTELLO D'AGOGNA 91. PORTALBERA 34. CASTELNOVETTO 92. REA 35. CAVA MANARA 93. REDAVALLE 36. CERANOVA 94. RETORBIDO 37. CERGNAGO 95. RIVANAZZANO TERME 38. CERTOSA DI PAVIA 96. ROBBIO LOMELLINA 39. CHIGNOLO PO 97. ROBECCO PAVESE 40. CIGOGNOLA 98. RONCARO 41. CILAVEGNA 99. ROSASCO 42. CODEVILLA 100. ROVESCALA 43. COLLI VERDI 101. SAN CIPRIANO PO 44. CONFIENZA 102. SAN DAMIANO AL COLLE 45. COPIANO 103. SAN GENESIO ED UNITI 46. CORTEOLONA E GENZONE 104. SAN GIORGIO DI LOMELLINA 47. COSTA DE' NOBILI 105. SAN MARTINO SICCOMARIO 48. -

La Carta Della Mobilità Dell'area Di Pavia

2020 AUTOBUS CARTA DELLA MOBILITÀ area di PAVIA IL NOSTRO IMPEGNO PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NEL BACINO DI PAVIA Carissimo Cliente, dal 1 aprile 2018, per effetto dell’affidamento del contratto di servizio sottoscritto con l’Agenzia per il TPL, Autoguidovie gestisce il traporto pubblico nel bacino di Pavia. Con la Carta della Qualità dei Servizi esprimiamo concretamente i nostri valori di trasparenza, responsabilità individuale e sociale, innovazione e qualità che sono le linee guida con cui lavoriamo ogni giorno per offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile disegnato sulle esigenze di chi viaggia. All’interno puoi trovare tutte le informazioni relative al servizio, ai titoli di viaggio, ai canali informativi ed agli indicatori di qualità. Anche in questo 2020, segnato da un evento storico eccezionale come il Covid, il nostro impegno è stato sempre al massimo delle nostre possibilità per garantirti, oltre ai nostri usuali standard di qualità, un servizio sicuro ed affidabile per viaggiare senza preoccupazioni. Non abbiamo interrotto gli investimenti in particolare per la digitalizzazione del servizio, arricchendo le funzionalità della App Autoguidovie con la vendita di nuovi titoli di viaggio e introducendo la possibilità di prenotare il proprio posto a bordo. Il mondo cambia, a volte improvvisamente, e mai come in questi mesi ce ne siamo resi conto. Vogliamo cavalcare questo cambiamento contribuendo a cambiare il modo di fare (e il mondo) trasporto pubblico locale, perché un servizio di qualità pagato correttamente da chi lo utilizza sia una reale e concreta alternativa al mezzo privato per viaggiare in piena sicurezza, in modo sostenibile. -

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI Provincia Di Pavia VALUTAZIONE

Comune di San Genesio ed Uniti PGT VAS‐ Sintesi non Tecnica COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI Provincia di Pavia VARIANTE 1/2016 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA a cura del COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI supporto tecnico Studio Ing. Augusto Allegrini ‐ Pavia ottobreduemiladiciassette Variante Anno 2016 1 Comune di San Genesio ed Uniti PGT VAS‐ Sintesi non Tecnica 0. PREMESSA ................................................................................................................................4 1. INTRODUZIONE ........................................................................................................................7 1.1 Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica (VAS) .........................................7 1.2 Obiettivi del Documento di Piano ..........................................................................................8 1.3 Inquadramento legislativo ...................................................................................................11 1.4 Il concetto di ambiente........................................................................................................12 1.5 Percorso metodologico procedurale ....................................................................................14 1.6 Schema generale VAS...........................................................................................................16 1.7 Quadro conoscitivo del rapporto ambientale ......................................................................19