Verkehrsentwicklungsplan 2030 Stadt Schweinfurt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Feiern Bis Der Zug Kommt

Kommt gut an. Feiern bis der Zug kommt mit dem UnterfrankenShuttle der Erfurter Bahn Genießen Sie fröhliche und ge- Franken-Freizeit-Ticket Ihre Verbindungen (Auszug) sellige Stunden im Kissinger Stern zwischen Meiningen, Schweinfurt, 7 Tage im gesamten Netz des Meiningen - Schweinfurt Kissinger Sterns zwischen Meiningen Bad Kissingen und Gemünden Meiningen 19:24 21:24 – Schweinfurt – Gemünden (Main) Bad Neustadt 19:59 21:59 22:59 (Main). Besuchen Sie die vielfältigen Fahrrad-/Hundemitnahme und Ebenhausen 20:25 22:25 23:25 Events, egal ob kulinarisch oder Mitnahme eigener Kinder/Enkel- Schweinfurt Stadt an 20:49 an 22:42 an 23:36 1 kulturell. Das UnterfrankenShuttle kinder unter 15 Jahren kostenfrei. der Erfurter Bahn bringt Sie sicher Schweinfurt - Meiningen und bequem wieder nach Hause. 1 Person | 7 Tage 36 € Schweinfurt Stadt 19:06 21:06 22:11 1 23:46 1 (Mo - Fr ab 9 Uhr; Sa, So/Feiertag ganztags) Ebenhausen 19:33 21:33 22:27 00:00 Haustarif: gilt nur in den Zügen der Erfurter Bahn Bad Neustadt 19:58 21:58 an 22:46 an 00:19 Meiningen an 20:31 an 22:31 Ticket-Tipps Franken-Hopper-Ticket Ihre Tickets erhalten Sie bequem Schweinfurt - Gemünden (Main) Gültig für 1 Person (Hin- und Rück- 1 1 an den Automaten im Zug sowie Schweinfurt Stadt 19:06 20:01 21:06 22:11 23:46 fahrt) im Umkreis von 50 km unter www.unterfranken shuttle.de. Ebenhausen 19:30 20:25 21:30 22:25 00:03 Mitnahme eigener Kinder/Enkelkin- Während der Fahrt be rät Sie Bad Kissingen 19:44 20:44 21:44 22:44 an00:12 der unter 15 Jahren kostenfrei. -

Der Westen Der Norden

Vorwort 7 Mülheim-Styrum 40 Bremervörde 69 Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main 41 Bremen Hauptbahnhof 70 DER WESTEN Frankfurt am Main 42 Bremen Neustädter Hafen 71 Museumseisenbahn Hanau 44 Weserbrücke Weyhe-Dreye 72 Rheinbrücke Duisburg-Rheinhausen 8 Hafen Hanau 44 Delmenhorst-Harpstedter Retschbach-Tunnel im Pfälzerwald 12 Kohlekraftwerk Großkrotzenburg 45 Eisenbahn 73 Saarbrücken Rbf 13 Wächtersbach 46 Hamburg, Kattwykbrücke 74 Saarstrecke Mettlach- Kanzem 14 Alte Nord-Süd-Strecke, Ebertsbergtunnel Hamburg, Süderelbbrücken 75 Moselstrecke, Hatzenport 16 bei Elm 47 Hamburger Hafen 76 Moselstrecke, Neef 17 Gießen 48 Hamburg-HafenCity 78 Eifelstrecke 18 Kassel Hauptbahnhof 49 Hamburg-Dammtor 79 Linke Rheinstrecke in Bingen am Rhein 19 Altenbekener Viadukt 50 Marschbahn 80 Rechte Rheinstrecke in Braubach 20 Salzkotten 51 Halligbahn Dagebüll 81 Linke/rechte Rheinstrecke in Oberwesel 21 Hannover Hauptbahnhof 52 Fähranleger Dagebüll Mole 82 Hubertus-Viadukt im Hunsrück 22 Stadtoldendorf 53 Hindenburgdamm 84 Rechte Rheinstrecke in Lahnstein 24 Rendsburger Hochbrücke 85 Ahrtalbahn in Dernau 25 DER NORDEN Lübeck Hauptbahnhof 86 Liebesschlösser Hohenzollernbrücke Köln 26 Puttgarden 87 Hohenzollernbrücke Köln 27 Inselbahn Wangerooge 54 Huckstorf bei Rostock 88 Strecke Aachen West- Vise 28 Inselbahn Borkum 58 Molli, Bad Doberan 89 Kraftwerk Neurath 29 Emden Rangierbahnhof 59 Rostock-Warnemünde 90 Kalkbahn Ratingen West - Rodenhaus 30 VW-Werkbahn Emden 60 Rostock Überseehafen 92 Werksbahn ThyssenKrupp Steel 31 Strecke Abelitz - Aurich 61 Rügendamm -

Codeboek Sagitta, Onderdeel Binnenbrengen

Codeboek Sagitta, onderdeel Binnenbrengen Codeboek Sagitta, onderdeel Binnenbrengen 013 - DOCUMENT TYPE 013 - DOCUMENT TYPE Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden N703 HOUSE WAYBILL (HOUSE VRACHTBRIEF) N704 MASTER COGNOSSEMENT N705 COGNOSSEMENT N740 AIRWAYBILL (LUCHTVRACHTBRIEF) N741 MASTER AIRWAYBILL (MASTER LUCHTVRACHTBRIEF) N787 BORDEREL / GOEDERENLAADLIJST 039 - BIJZ.VERMELDING 039 - BIJZ.VERMELDING Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 10600 VERHANDELBAAR COGNOSSEMENT AAN ORDER Situatie van verhandelbare cognossementen aan BLANCO GEENDOSEERD order blanco geendosseerd, in het geval van een summiere aangiften bij binnenkomst, waarin de gegevens van de geadresseerde onbekend zijn 30300 UITVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN MET EEN Artikel 254, lid 4, onder b, van het wetboek Bijzondere BIJZONDERE BESTEMMING bestemming Voor uitvoer bestemde goederen landbouwrestituties niet van toepassing 096 - ANDERE BYZ OMST 096 - ANDERE BYZ OMST Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden A POST-EN EXPRESZENDINGEN E AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS 2021-06-20 1 / 172 Codeboek Sagitta, onderdeel Binnenbrengen 101 - VN GEV GOEDEREN 101 - VN GEV GOEDEREN Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden AAWWW PDF bestand ADR bevat coderingen gevaarlijke https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ stoffen publicaties/2015/05/21/adr 116 - BETWYZE VERVOER 116 - BETWYZE VERVOER Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving -

Übersicht Reisezentrums Standorte Mit Aktuellen Öffnungszeiten

3. June, 2020 12:14 Übersicht Reisezentrums Standorte mit aktuellen Öffnungszeiten Reisezentrum Montag - Freitag Samstag Sonntag/ Feiertage A Aachen Hauptbahnhof 06:00 - 21:00 07:00 - 20:00 08:00 - 20:00 Aalen 06:45 - 18:35 07:30 - 13:00 geschlossen Achern 08:00 - 18:00 09:00 - 14:00 geschlossen Achim 09:00 - 12:30 geschlossen geschlossen 13:30 - 17:00 Ahrensburg 08:15 - 12:15 08:15 - 13:45 geschlossen 13:00 - 17:30 Albstadt - Ebingen 09:10 - 12:15 geschlossen geschlossen 13:30 - 17:50 Andernach Mo 06:00 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 15:45 - 20:00 Di, Do, Fr 07:00 - 12:45 13:45 - 17:00 Mi 06:00 - 15:00 15:45 - 19:30 Ansbach 07:00 - 17:55 08:00 - 13:30 geschlossen Aschaffenburg Hauptbahnhof 07:30 - 19:00 08:30 - 15:00 11:00 - 17:00 DB Vertrieb GmbH 1 3. June, 2020 12:14 Übersicht Reisezentrums Standorte mit aktuellen Öffnungszeiten Reisezentrum Montag - Freitag Samstag Sonntag/ Feiertage Augsburg Hauptbahnhof 08:00 - 19:00 09:00 - 18:00 10:00 - 16:00 B Backnang 07:00 - 18:00 08:00 - 13:00 geschlossen Bad Hersfeld Mo 08:00 - 16:30 geschlossen geschlossen Di, Mi, Do 08:00 - 12:00 12:45 - 16:30 Fr 08:00 - 13:00 Bad Homburg 09:50 - 13:30 geschlossen geschlossen 14:15 - 18:00 Bad Kreuznach Mo 06:00 - 21:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 Di - Fr 07:00 - 20:00 14:00 - 16:30 14:00 - 16:30 Bad Krozingen 08:30 - 12:45 08:30 - 13:00 geschlossen 13:45 - 18:00 Bad Nauheim 07:00 - 12:00 09:00 - 14:00 geschlossen 14:00 - 18:00 Bad Neuenahr Mo, Mi, Fr 07:00 - 12:45 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 13:45 - 17:00 Di 06:00 - 15:00 15:45 - 20:00 Do 06:00 - 15:00 15:45 - 19:30 DB Vertrieb GmbH 2 3. -

"Bayern Barrierefrei 2025"

17. Wahlperiode 03.03.2015 Drucksache 17/5084 Interpellation Einleitung Auf Drs. 16/16878 hatte die SPD-Fraktion im Landtag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ruth im Mai 2013 die Staatsregierung aufgefordert, ein Son- Waldmann, Margit Wild, Ruth Müller, Doris Rau- derinvestitionsprogramm „Bayern barrierefrei 2025“ scher, Kathrin Sonnenholzner, Angelika Weikert, aufzulegen. Mit diesem Programm sollten Kommunen Inge Aures, Volkmar Halbleib, Hans-Ulrich Pfaff- und freie Träger dabei unterstützt werden, Barrieren in mann, Helga Schmitt-Bussinger, Dr. Simone Stroh- Einrichtungen und Gebäuden, auf Straßen und Plät- mayr, Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Prof. Dr. Pe- zen und in den Kommunikationssystemen abzubauen. ter Paul Gantzer, Harry Scheuenstuhl, Isabell Za- Der Antrag wurde von den Regierungsfraktionen u.a. charias, Günther Knoblauch, Stefan Schuster, mit der Begründung abgelehnt, dass ein solches In- Martina Fehlner, Andreas Lotte, Arif Tasdelen, Ka- vestitionsprogramm differenziert zusammen mit allen thi Petersen und Fraktion (SPD) Ministerien erarbeitet werden müsse und dass dies in der nächsten Legislaturperiode der Fall sein werde. Bayern barrierefrei 2025 In seiner Regierungserklärung vom 12. November 2013 kündigte Ministerpräsident Seehofer an, dass Bayern vom 19. März 2014 in zehn Jahren komplett barrierefrei sein werde und zwar im gesamten öffentlichen Raum und im gesam- Inhaltsübersicht: ten ÖPNV. Dafür werde ein Sonderinvestitionspro- gramm aufgelegt, wobei dessen Umfang und Reich- weite bislang offen sind. Fachleute zeigen -

Codeboek Sagitta, Onderdeel Algemeen

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen 101 - VN GEV GOEDEREN 101 - VN GEV GOEDEREN Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden AAWWW PDF bestand ADR bevat coderingen gevaarlijke https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ stoffen publicaties/2015/05/21/adr A14 - LEVERINGS-VOORW A14 - LEVERINGS-VOORW Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden CFR KOSTEN EN VRACHT CIF KOSTEN, VERZEKERING EN VRACHT CIP VRACHTVRIJ INCLUSIEF VERZEKERING TOT CPT VRACHTVRIJ TOT DAP GELEVERD TER BESTEMMING Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen DAT GELEVERD OP TERMINAL Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen DDP FRANCO INCLUSIEF RECHTEN Overeengekomen plaats van bestemming. Van toepassing op alle vervoerswijzen. DPU GELEVERD TER BESTEMMING EN GELOST EXW AF FABRIEK Overeengekomen plaats. Van toepassing op alle vervoerswijzen. FAS FRANCO LANGSZIJ SCHIP Overeengekomen haven van lading. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. FCA FRANCO VERVOERDER FOB VRIJ AAN BOORD Overeengekomen haven van lading. Mag per 01/01/2011 alleen gebruikt worden voor bulk goederen. Voor koopcontracten afgesloten voor 01/01/2011 kan deze leveringsvoorwaarde nog wel worden gebruikt. Uitsluitend van toepassing op vervoer over zee of over binnenwateren. 2021-09-30 1 / 162 Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen A14 - LEVERINGS-VOORW Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden XXX ANDERE LEVERINGSVOORWAARDE Vermelding voluit van de contractvoorwaarden A16 - MIDDEL-CODE A16 - MIDDEL-CODE Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden A00 DOUANERECHTEN OP INDUSTRIEPRODUCTEN A10 DOUANERECHTEN LANDBOUWPRODUCTEN Middelcode A10 is niet meer in gebruik voor aangiftebehandeling. In bezwaar- en beroepsprocedures en in verzoeken om terugbetaling kan middelcode A10 nog wel zichtbaar zijn voor een douaneschuld die met middelcode A10 is vastgesteld. -

Mobilitäts- Und Sozialbericht 2017

Technische Universität Chemnitz Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften Institut für Soziologie Mobilitäts- und Sozialbericht 2017 Verfasser/in: Fachgruppe der Soziologiestudierenden Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ............................................................................................................................................................ 1 2 Methodik der Untersuchung .......................................................................................................................... 1 2.1 Befragungsmethode ...................................................................................................................................................... 1 2.2 Aufbau und Inhalt des Fragebogens ......................................................................................................................... 1 2.3 Datenerhebung ............................................................................................................................................................... 2 2.4 Repräsentativität der Ergebnisse ............................................................................................................................. 2 2.5 Kritische Würdigung ...................................................................................................................................................... 3 3 Ergebnisse .......................................................................................................................................................... 3 -

Übersicht Verkaufsstellen Bahnhofsbuchhandlungen a Aachen: Hauptbahnhof Aalen: Hauptbahnhof Ahlen: Hauptbahnhof Ahrensburg

Übersicht Verkaufsstellen Bahnhofsbuchhandlungen A Aachen: Hauptbahnhof Aalen: Hauptbahnhof Ahlen: Hauptbahnhof Ahrensburg: Hauptbahnhof Amberg: Hauptbahnhof Annweiler: Hauptbahnhof Ansbach: Hauptbahnhof Arnsberg: Hauptbahnhof Aschaffenburg: Hauptbahnhof Aschersleben: Hauptbahnhof Asperg: Hauptbahnhof Augsburg: Hauptbahnhof Aulendorf: Hauptbahnhof B Backnang: Hauptbahnhof Bad Endorf: Hauptbahnhof Bad Kissing: Hauptbahnhof Bad Kreuznach: Hauptbahnhof Bad Krozingen: Hauptbahnhof Bad Mergentheim: Hauptbahnhof Bad Nauheim: Hauptbahnhof Bad Oldesloe: Hauptbahnhof Bad Rappenau: Hauptbahnhof Bad Säckingen: Hauptbahnhof Bad Saulgau: Hauptbahnhof Baden-Baden: Hauptbahnhof Bad-Godesberg: Hauptbahnhof Bad-Reichenhall: Hauptbahnhof Baiersbronn: Hauptbahnhof Bamberg: Hauptbahnhof Bayreuth: Hauptbahnhof Bensheim: Hauptbahnhof Berechtesgaden: Hauptbahnhof BERLIN: - Flughafen Tegel - Flughafen Schönefeld - Hauptbahnhof - Bahnhof Friedrichstraße - Bahnhof Hardenbergplatz - Bahnhof Alexanderplatz - Bahnhof Spandau - Bahnhof Ostkreuz - Bahnhof Südkreuz West - Bahnhof Südkreuz Ost - Bahnhof Frankfurter Allee - S-Bahnhof Neukölln - Bahnhof Greifswalder Straße - Bahnhof Osloer Straße - Bahnhof Gesundbrunnen - Bahnhof Lichtenberg - Bahnhof Schöneweide - Bahnhof Potsdamer Straße - Bahnhof Adenauer Platz - Bahnhof Steglitz - S-Bahnhof Tempelhof - Bahnhof Frohnau - Bahnhof Alt-Mariendorf - Bahnhof Baumschulenweg - Bahnhof Springpfuhl, Marzahn - Bahnhof Friedfelde-Ost Bernau: Hauptbahnhof Besigheim: Hauptbahnhof Biberach: Hauptbahnhof Bielefeld: Hauptbahnhof Bietigheim-Bissingen: -

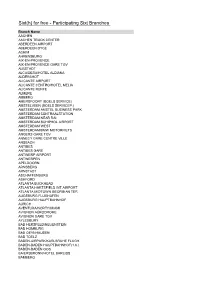

Participating Sixt Branches

Sixt(h) for free - Participating Sixt Branches Branch Name AACHEN AACHEN TRUCK CENTER ABERDEEN AIRPORT ABERDEEN DYCE ACHIM AHRENSBURG AIX-EN-PROVENCE AIX-EN-PROVENCE GARE TGV ALBSTADT ALCAIDESA/HOTEL ALDIANA ALDERSHOT ALICANTE AIRPORT ALICANTE CENTRO/HOTEL MELIA ALICANTE RENFE ALMERE AMBERG AMERSFOORT (BOELS SERVICE) AMSTELVEEN (BOELS SERVICEP.) AMSTERDAM AMSTEL BUSINESS PARK AMSTERDAM CENTRAALSTATION AMSTERDAM NEAR RAI AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT AMSTERDAM WEST AMSTERDAM/BMW MOTORFIETS ANGERS GARE TGV ANNECY GARE CENTRE VILLE ANSBACH ANTIBES ANTIBES GARE ANTWERP AIRPORT ANTWERPEN APELDOORN ARNSBERG ARNSTADT ASCHAFFENBURG ASHFORD ATLANTA BUCKHEAD ATLANTA HARTSFIELD INT.AIRPORT ATLANTA MIDTOWN GEORGIAN TER AUGSBURG FLUGHAFEN AUGSBURG HAUPTBAHNHOF AURICH AVENTURA/NORTH MIAMI AVIGNON AÉRODROME AVIGNON GARE TGV AYLESBURY BAD HERSFELD/NEUENSTEIN BAD HOMBURG BAD OEYNHAUSEN BAD TOELZ BADEN-AIRPARK/KARLSRUHE FLUGH. BADEN-BADEN HAUPTBAHNHOF(1.6.) BADEN-BADEN OOS BAIERSBRONN/HOTEL BAREISS BAMBERG BANSIN BARCELONA AIRPORT BARCELONA CENTRO/EIXAMPLE BARCELONA DIAGONAL MAR/HILTON BARCELONA PARAL.LEL-PORT BARCELONA RAMBLA CATALUNYA BARCELONA SANTS RENFE BASEL BADISCHER BAHNHOF BASEL FLUGHAFEN BAUTZEN BAYREUTH BEAUVAIS AEROPORT BECKUM BERGEN/INSEL RUEGEN BERGISCH GLADBACH BERGKAMEN BERLIN ADLERSHOF BERLIN ALEXANDERPLATZ BERLIN BAHNHOF FRIEDRICHSSTR. BERLIN BAHNHOF GESUNDBRUNNEN BERLIN BAHNHOF OSTKREUZ BERLIN BAHNHOF SPANDAU BERLIN BAHNHOF SUEDKREUZ BERLIN BAHNHOF ZOO BERLIN BRANDENBURGER TOR/ADLON BERLIN CHARLOTTENBURG BERLIN FRIEDRICHSHAIN/TREPTOW BERLIN -

Die Nachfrage Nach Personenverkehrsleistungen Bei Einem Regelbetrieb Der Bahnstrecke Schweinfurt-Gerolzhofen-Kitzingen

Dr. Konrad Schliephake (Dipl. Geograph) Lehrbeauftragter c/o Institut für Geographie und Geologie der Universität. Am Hubland, 97074 Würzburg [email protected] Die Nachfrage nach Personenverkehrsleistungen bei einem Regelbetrieb der Bahnstrecke Schweinfurt-Gerolzhofen-Kitzingen Berechnungen auf der Basis eines einwohnerbezogenen Verkehrserzeugungsmodells, vorgelegt von Dr. Konrad Schliephake. Weitere Mitarbeiter der Arbeitsgruppe: Dipl.-Geogr. Stefan Albrecht cand. geogr. Moritz Gerber Würzburg, im Dezember 2016 1 Inhalt 1. Einleitung .......................................................................................................................4 2. Zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken .................................................................6 2.1 Eisenbahn in der Fläche – ohne Zukunft? ................................................................6 2.2 Die Szene in Bayern .................................................................................................7 3. Die Ermittlung des Nachfragepotenzials .....................................................................9 3.1 Das Gravitationsmodell ..........................................................................................10 3.2 Modal split-Szenarien .............................................................................................10 3.3 Einwohnerbezogene Verkehrserzeugungsmodelle (trip generation models)...........11 3.4 Die Bewegungen je Einwohner...............................................................................13 -

Plenarprotokoll 17/43

17. Wahlperiode 22.04.2015 Plenarprotokoll 17/43 43. Sitzung am Mittwoch, dem 22. April 2015, 13.00 Uhr, in München Gesetzentwurf der Staatsregierung Geschäftliches..................................................... 3473 zur Änderung des Bayerischen Katastrophen- schutzgesetzes (Drs. 17/4943) Gedenken an die Opfer der Schiffskatastrophe - Zweite Lesung - im Mittelmeer ..................................................... 3473 Beschlussempfehlung des Innenausschusses Geburtstagswünsche für den Abgeordneten (Drs. 17/6161) Jürgen Mistol ..................................................... 3479 Beschluss............................................................. 3480 Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert Aiwan- Schlussabstimmung............................................. 3480 ger, Florian Streibl, Peter Meyer u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) Abstimmung zur Änderung des Bayerischen Beamtenver- über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, sorgungsgesetzes (Drs. 17/4607) die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung - Zweite Lesung - nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2) Beschlussempfehlung des Beschluss............................................................. 3480 Dienstrechtsausschusses (Drs. 17/6163) Peter Meyer (FREIE WÄHLER)..... 3473 3476 3479 Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Volker Bauer (CSU)................................. 3474 3476 Kreuzer, Josef Zellmeier, Karl Freller u. a. und Stefan Schuster (SPD)..................................... 3476 Fraktion (CSU) Markus Ganserer (GRÜNE).................... 3477 3478 -

Schweinfurt Hbf 21 Ab

Abfahrt Departure Schweinfurt Hbf Zeit Zug Richtung Gleis Zeit Zug Richtung Gleis Time Train Destination Track Time Train Destination Track 1:00 — 4:00 6:56 RE 20 Würzburg 7:21 Q 6 RE 4782 1:07 RB 53 Schweinfurt Mitte 1:09 – 7 f Mo - Fr RB 58281 Schweinfurt Stadt 1:12 Q nicht 1. Nov f 7:00 1:07 RB 53 Schweinfurt Mitte 1:09 – 7 7:01 RE 20 Haßfurt 7:13 – Bamberg 7:32 Q 7 Sa, So RB 58283 Schweinfurt Stadt 1:12 Q Haßfurt 1:25 – Mo - Fr RE 4781 Erlangen 8:01 – Fürth 8:12 – Nürnberg 8:19 f auch 1. Nov f Bamberg 1:47 nicht 1. Nov 1:18 RB 53 Waigolshausen 1:24 Q Rottendorf 1:41 – 6 7:01 RB 40 Ebenhausen 7:12 Q 5 Sa, So RB 58272 Würzburg 1:48 Mo - Fr RB 50 Zugteilung in Ebenhausen auch 1. Nov f nicht 1. Nov RB 80726 RB 80726 vorderer Zugteil RB 80706 Bad Neustadt 7:35 – Mellrichstadt 7:45 – RB 53 Waigolshausen 4:20 Q Rottendorf 4:39 – 4:14 6 f Meiningen 8:10 Mo - Fr RB 58250 Würzburg 4:47 nicht 1. Nov f RB 80706 hinterer Zugteil Bad Kissingen 7:25 RB 53 Schweinfurt Mitte 4:23 – 4:21 3 RB 53 Schweinfurt Mitte 7:06 – RB 58175 Schweinfurt Stadt 4:25 Q Haßfurt 4:38 – 7:04 8 Mo - Fr RB 58255 Schweinfurt Stadt 7:09 Q Haßfurt 7:23 – nicht 1. Nov f Bamberg 5:01 Mo - Fr nicht 1.