Pdf/133 6.Pdf (Abgerufen Am 07.04.02)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

S:\Aybplan\Bpläne\01-0008Ba\ Ib\01

R N s o o t s s r v . e K t R a r 1 n l . 3 o 1 K 1 J 203 e l 1 i 3 o t s s 1194 l i 5 St.Adelbert- 1 e A n Abzeichnung h 0 a e 54 - Übersichtskartei 1:10e 000 n c n 21 Bebauungsplan 1-8Ba s 1 a 3 1 2 kirche h Garnisons- 4 e t 2 2 K 7 3 2 0 t h 0 6 Koppen- i l 12 3 r l 1 6 2 6 . Kita m e . 4 . A 5 a friedhof 6 2 199 80 H 20 r 1 2 a 5 Spielpl. u - r l t 0 e s m 1 g 44 r Franz-Mett- S 6 t Volkshochschule u 9 . 9 S 1 2 b 5 r platz 9 r 4 1 4 s 5 u noch nicht rechtsverbindlich 0 Sporthalle t . 2 t 1 r t . g s A r r 7 . e 50 6 M Standes- t Spiel- S für die Grundstücke r t 8 J u r r . r l s tr Theaterhaus 1 o 2 ac t14 r t . s 1 1 . r k A plätze 3 st 8 34 21 - s amt I e 3 a s Sozio-kult. 11 k 3 Sportplatz c 0 . 5 58 Sporthalle c r - 1 Spiel- h S 6 1 1 Zentrum 5 1 ü t r S 5 i te 2 o 4 3 m i T t 4 G 0 n 1 R s r 2 - 7 . -

Bankettmappe Konferenz Und Events

Conferences & Events Conferences & Events Discover the “new center of Berlin” - located in the heart of Germany’s capital between “Potsdamer Platz” and “Alexanderplatz”. The Courtyard by Marriott Berlin City Center offers excellent services to its international clientele since the opening in June 2005. Just a short walk away, you find a few of Berlin’s main attractions, such as the famous “Friedrichstrasse” with the legendary Checkpoint Charlie, the “Gendarmenmarkt” and the “Nikolaiviertel”. Experience Berlin’s fascinating and exciting atmosphere and discover an extraordinary hotel concept full with comfort, elegance and a colorful design. Hotel information Room categories Hotel opening: June 2005 Total number: 267 Floors: 6 Deluxe: 118 Twin + 118 King / 26 sqm Non smoking rooms: 1st - 6th floor/ 267 rooms Superior: 21 rooms / 33 sqm (renovated in 2014) Junior Suite: 6 rooms / 44 sqm Conference rooms: 11 Suite: 4 rooms / 53 sqm (renovated in 2016) Handicap-accessible: 19 rooms Wheelchair-accessible: 5 rooms Check in: 03:00 p.m. Check out: 12:00 p.m. Courtyard® by Marriott Berlin City Center Axel-Springer-Strasse 55, 10117 Berlin T +49 30 8009280 | marriott.com/BERMT Room facilities King bed: 1.80 m x 2 m Twin bed: 1.20 m x 2 m All rooms are equipped with an air-conditioning, Pay-TV, ironing station, two telephones, hair dryer, mini-fridge, coffee and tea making facilities, high-speed internet access and safe in laptop size. Children Baby beds are free of charge and are made according to Marriott standards. Internet Wireless internet is available throughout the hotel and free of charge. -

Stadtteilarbeit Im Bezirk Mitte

Stadtteilarbeit im Bezirk Mitte In unseren Nachbarschaftstreffpunkten finden Sie viele ver- Stadtteilzentrum schiedene Angebote für Jung und Alt. Hier treffen sich Nach- barinnen und Nachbarn in Kursen oder Gruppen, zu kultu- Selbsthilfe Kontaktstelle rellen Veranstaltungen, um ihre Ideen für die Nachbarschaft Nachbarschaftstreff umzusetzen, um sich beraten zu lassen oder um Räume für Familienzentrum eigene Projekte und Festivitäten anzumieten. Mehrgenerationenhaus Osloer mit Rollstuhl zugänglich Alexanderplatz Straße WC rollstuhlgerechtes WC 19 1 Begegnungsstätte Die unterschiedlichen Spandauer Straße 21 Begrifflichkeiten der Bezirksamt Mitte von Berlin 18 Nachbarschaftseinrichtungen Spandauer Str. 2 | 10178 Berlin Parkviertel liegen an den jeweiligen Tel. 242 55 66 Förderprogrammen. 22 25 17 www.berlin.de/ba-mitte WC 20 2 Kieztreff Koepjohann Wedding Koepjohann’sche Stiftung Zentrum Große Hamburger Str. 29 10115 Berlin | Tel. 30 34 53 04 4 www.koepjohann.de WC Brunnenstraße Nord 3 KREATIVHAUS Stadtteilkoordination 26 5 8 KREATIVHAUS e.V. | Fischerinsel 3 | 10179 Berlin 7 6 Tel. 238 09 13 | www.kreativhaus-tpz.de WC Brunnenstraße Nord Moabit West 10 4 Begegnungsstätte im Kiez Brunnenstraße Jahresringe Gesellschaft für Arbeit | 15 Süd und Bildung e.V. Stralsunder Str. 6 16 13355 Berlin | Tel. 464 50 36 13 www.jahresringe-ev.de/ Moabit Ost 9 begegnungsstatten.html WC 14 2 5 Begegnungsstätte Haus Bottrop 12 Alexanderplatz Selbst-Hilfe im Vor-Ruhestand e.V. Schönwalder Str. 4 | 13347 Berlin Tel. 493 36 77 | www.sh-vor-ruhestand.de WC 1 6 Familienzentrum Wattstraße Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH | Wattstr. 16 11 | | 13355 Berlin Tel. 32 51 36 55 www.pfefferwerk.de Regierungs- WC viertel 3 7 Kiezzentrum Humboldthain Tiergarten Süd DRK-Kreisverband Wedding / Prenzlauer Berg e. -

A Foreign Affair (1948)

Chapter 3 IN THE RUINS OF BERLIN: A FOREIGN AFFAIR (1948) “We wondered where we should go now that the war was over. None of us—I mean the émigrés—really knew where we stood. Should we go home? Where was home?” —Billy Wilder1 Sightseeing in Berlin Early into A Foreign Affair, the delegates of the US Congress in Berlin on a fact-fi nding mission are treated to a tour of the city by Colonel Plummer (Millard Mitchell). In an open sedan, the Colonel takes them by landmarks such as the Brandenburg Gate, the Reichstag, Pariser Platz, Unter den Lin- den, and the Tiergarten. While documentary footage of heavily damaged buildings rolls by in rear-projection, the Colonel explains to the visitors— and the viewers—what they are seeing, combining brief factual accounts with his own ironic commentary about the ruins. Thus, a pile of rubble is identifi ed as the Adlon Hotel, “just after the 8th Air Force checked in for the weekend, “ while the Reich’s Chancellery is labeled Hitler’s “duplex.” “As it turned out,” Plummer explains, “one part got to be a great big pad- ded cell, and the other a mortuary. Underneath it is a concrete basement. That’s where he married Eva Braun and that’s where they killed them- selves. A lot of people say it was the perfect honeymoon. And there’s the balcony where he promised that his Reich would last a thousand years— that’s the one that broke the bookies’ hearts.” On a narrative level, the sequence is marked by factual snippets infused with the snide remarks of victorious Army personnel, making the fi lm waver between an educational program, an overwrought history lesson, and a comedy of very dark humor. -

Otto Nagel Wird Am 27.9. Im Berliner Stadtbezirk Wedding Geboren

Biografie Otto Nagel (von Peter Michel jW 28.09.2019) 1894: Otto Nagel wird am 27.9. im Berliner Stadtbezirk Wedding geboren 1900–08: Besuch der Volksschule, erste künstlerische Versuche, Lehre als Glasmaler, Mitglied der Arbeiterjugend 1908–10: Teilnahme an Kundgebungen und Bildungsabenden der Arbeiterjugend, Nagel hört Reden von August Bebel, Paul Singer und Rosa Luxemburg. Er wird wegen der Teilnahme an einer 1.- Mai-Demonstration gemaßregelt, bricht die Lehre ab und verliert das Anrecht auf eine Freistelle an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums, Arbeit als Lackierer 1910–12: Verschiedene Lohnarbeiten, Porträtstudien im Arbeitsamt, 1912 Mitglied der SPD 1913–15: Transportarbeiter, Besuch des Zeichenkurses der städtischen Abendschule, Zeichnen nach Gipsen, bald abgebrochen. Nagel bekennt sich als Kriegsgegner, nach Einberufung zum Armeedienst wegen schlechter körperlicher Konstitution wieder entlassen 1916–17: Erneute Einberufung; mit der Spartakus-Gruppe schließt Nagel sich der USPD an, wiederholte Zwangsrekrutierung; wegen Verweigerung des Fronteinsatzes Einweisung in das Straflager Wahn bei Köln 1918–19: Arbeitsunfall im Lager, Beteiligung an Demonstrationen, Mitglied eines Soldatenrats, Rückkehr nach Berlin, wieder Transportarbeiter, selbständige künstlerische Arbeiten. Der Kunsthistoriker Adolf Behne wählt erste Arbeiten Nagels für die Arbeiterkunstausstellung in Berlin aus 1920: Mitglied der KPD, Einreichung von Arbeiten für die Große Berliner Kunstausstellung, erstes Selbstbildnis 1921–23: Beteiligung am Berliner Märzstreik, -

Berlin - Wikipedia

Berlin - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin Coordinates: 52°30′26″N 13°8′45″E Berlin From Wikipedia, the free encyclopedia Berlin (/bɜːrˈlɪn, ˌbɜːr-/, German: [bɛɐ̯ˈliːn]) is the capital and the largest city of Germany as well as one of its 16 Berlin constituent states, Berlin-Brandenburg. With a State of Germany population of approximately 3.7 million,[4] Berlin is the most populous city proper in the European Union and the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Located in northeastern Germany on the banks of the rivers Spree and Havel, it is the centre of the Berlin- Brandenburg Metropolitan Region, which has roughly 6 million residents from more than 180 nations[6][7][8][9], making it the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Due to its location in the European Plain, Berlin is influenced by a temperate seasonal climate. Around one- third of the city's area is composed of forests, parks, gardens, rivers, canals and lakes.[10] First documented in the 13th century and situated at the crossing of two important historic trade routes,[11] Berlin became the capital of the Margraviate of Brandenburg (1417–1701), the Kingdom of Prussia (1701–1918), the German Empire (1871–1918), the Weimar Republic (1919–1933) and the Third Reich (1933–1945).[12] Berlin in the 1920s was the third largest municipality in the world.[13] After World War II and its subsequent occupation by the victorious countries, the city was divided; East Berlin was declared capital of East Germany, while West Berlin became a de facto West German exclave, surrounded by the Berlin Wall [14] (1961–1989) and East German territory. -

Stadtumbaugebiet Spandauer Vorstadt Bezirk Mitte

Stadtumbaugebiet Spandauer Vorstadt Kinderbeteiligung in der Kita Kleine Auguststraße © Brigitte Gehrke Ansprechpartner: Ergebnis Senatsverwaltung für Um die großen Herausforderungen der Gebietsentwicklung in der Spandau- Stadtentwicklung und Wohnen er Vorstadt meistern zu können, profitierte das Gebiet von drei Program- Referat IV B Soziale Stadt, Stadtumbau, men der Städtebauförderung: Es war als Sanierungsgebiet, als Gebiet des Zukunftsinitiative Stadtteil Städtebaulichen Denkmalschutzes und als Stadtumbaugebiet ausgewiesen. Birgit Hunkenschroer IV B 46 Durch diesen gezielten Mitteleinsatz wurde nicht nur die bauliche Erneue- Telefon (030) 90139 4866 rung der privaten und öffentlichen Gebäude gemeistert und damit bezahl- Stadtumbau [email protected] barer Wohnraum gesichert. Es konnte gleichzeitig dem hohem Umnut- zungs- und Veränderungsdruck mit sinnvollen Investitionen in die soziale Bezirksamt Mitte von Berlin Infrastruktur und qualitätsvollen öffentlichen Raum begegnet werden. FB Stadtplanung Für die Konkretisierung der Pläne und die Auswahl geeigneter Maßnahmen Wolf-Dieter Blankenburg Stadt 1 513 zur Gebietsentwicklung wurde die Bewohnerschaft, örtliche Gewerbetrei- Telefon (030) 9018 45721 bende und Hauseigentümer beteiligt. [email protected] Durch die Förderung ist die Spandauer Vorstadt bis heute für alle Bewoh- nergruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, insbesondere jedoch für Haushalte mit Kindern, attraktiv geblieben. Stadtumbaugebiet Spandauer Vorstadt Ein deutliches -

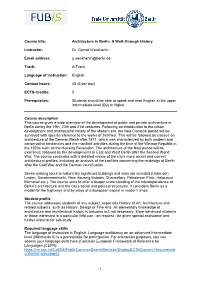

Architecture in Berlin. a Walk Through History Instructor

Course title: Architecture in Berlin. A Walk through History Instructor: Dr. Gernot Weckherlin Email address: [email protected] Track: A-Track Language of instruction: English Contact hours: 48 (6 per day) ECTS-Credits: 5 Prerequisites: Students should be able to speak and read English at the upper intermediate level (B2) or higher. Course description This course gives a wide overview of the development of public and private architecture in Berlin during the 19th, 20th and 21st centuries. Following an introduction to the urban development and architectural history of the Modern era, the Neo-Classical period will be surveyed with special reference to the works of Schinkel. This will be followed by classes on architecture of the German Reich after 1871, which was characterized by both modern and conservative tendencies and the manifold activities during the time of the Weimar Republic in the 1920s such as the Housing Revolution. The architecture of the Nazi period will be examined, followed by the developments in East and West Berlin after the Second World War. The course concludes with a detailed review of the city’s more recent and current architectural profiles, including an analysis of the conflicts concerning the re-design of Berlin after the Cold War and the German reunification. Seven walking tours to historically significant buildings and sites are included (Unter den Linden, Gendarmenmarkt, New Housing Estates, Chancellory, Potsdamer Platz, Holocaust Memorial etc.). The course aims to offer a deeper understanding of the interdependence of Berlin’s architecture and the city’s social and political structures. It considers Berlin as a model for the highways and by-ways of a European capital in modern times. -

Francesca Rogier

The Other Parliam ent in th e Francesca Rogier 07 When the Reichstag, seat of the German parliament Fig. 1 Aerial view of the Palast and the surrounding area. The 190 m from 1889 to 1933, was re-dedicated as the new home long building, placed 180' to the for- mer palace footprint, marks a of the Bundestag last April, another parliament build- sequence of open spaces moving ing gazed vacantly from the foot of Unter east from Marx-Engels-Platz at the westward foot of Unter den Linden to the Marx- Engels-Forum, the 1 969 TV tower, den Linden. The Pa/ost (^er Re^wfaZ/fc, the monolith overlooking and Alexanderplatz. Wrapped in a Marx-Engels-Platz in the heart of Berlin that once housed the East marble base, the Palast's rear eleva- German Volkskammer, might as well have been worlds away, so tion makes contact with the Spree in a lateral walkway and boat landing, insignificant was its presence in the public's consciousness. But at pre- directly engaging the island site in a cisely that moment, a shift have taken place that could lead to a may manner unusual for modernist build- new perception and possible re-use of the forgotten parliament, just as mgs. Although plans for Marx- it could engender a new definition of German identity. Engels-Platz never progressed past the stage of parking lot, it has proven to be an excellent outdoor The greatest moment for the Palast der Republik came in August 1990, space for carnivals, performance art, when the first freely-elected representatives of the Volkskammer, a body volleyball matches, attracting large crowds - the kind of public previously subjugated to the central committee, voted for German unifi- entertain- ments so often promoted today in cation. -

History and Memory in International Youth Meetings Authors Ludovic Fresse, Rue De La Mémoire Ines Grau, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste E.V

Pedagogical Vade mecum History and memory in international youth meetings Authors Ludovic Fresse, Rue de la Mémoire Ines Grau, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Editors Sandrine Debrosse-Lucht and Elisabeth Berger, FGYO Manuscript coordination Pedagogical Vade mecum Corinna Fröhling, Cécilia Pinaud-Jacquemier and Annette Schwichtenberg, FGYO Graphic design Antje Welde, www.voiture14.com History and memory We would like to thank the members of the working group “How can we take a multi-perspective approach to history in youth meetings while meeting the goals of peace education and of a reinforced awareness of European citizenship?”: in international Claire Babin, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Konstantin Dittrich, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Ludovic Fresse, Rue de la Mémoire youth meetings Ines Grau, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Claire Keruzec, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Bernard Klein, Centre international Albert Schweizer, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Jörn Küppers, Interju e.V. Julie Morestin, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Johanna Reyer Hannah Röttele, Universität Göttingen Torsten Rutinowski, Transmedia Michael Schill, Europa-Direkt e.V. Richard Stock, Centre européen Robert Schuman Garance Thauvin Dorothée Malfoy-Noël, OFAJ / DFJW Karin Passebosc, OFAJ / DFJW for their contributions. Translation Claire Elise Webster and Jocelyne Serveau Copyright © OFAJ / DFJW, 2016, 2019 Print Siggset ISBN 978-2-36924-004-4 4 5 PREFACE The French “Rue de la Mémoire” association is a pedagogical laboratory Commemorations surrounding the Centenary of the First World War have shown how dedicated to working with history and memory as vectors of active closely historical recollection and political activity are linked. This is especially true with citizenship. -

(Or) Dead Heroes?

Juli Székely HEROES AFTER THE END OF THE HEROIC COMMEMORATING SILENT HEROES IN BERLIN Living (or) dead heroes? Although meditations over the influence of key figures on the course of history have already been present since antiquity, the heroic imagination of Europe considerably changed in the nineteenth century when the phenomenon of hero worship got deeply interwoven with a project of nation-states.1 As historian Maria Todorova describes, ‘the romantic enterprise first recovered a host of “authentic” folk heroes, and encouraged the exalted group identity located in the nation’ and then it ‘underwrote the romantic political vision of the powerful and passionate individual, the voluntaristic leader, the glorious sculptor of human destinies, the Great Man of history.’2 Nevertheless, in the period after 1945 these great men – who traditionally functioned as historical, social and cultural models for a particular society – slowly began to appear not that great. In 1943 already Sidney Hook cautioned that ‘a democratic community must be eternally on guard’ against heroic leaders because in such a society political leadership ‘cannot arrogate to itself heroic power’.3 But after World War II the question was not simply about adjusting the accents of heroism, as Hook suggested, but about the future legitimacy of the concept itself. Authors extensively elaborated on the crises of the hero that, from the 1970s, also entailed a Juli Székely, ‘Heroes after the end of the heroic. Commemorating silent heroes in Berlin’, in: Studies on National Movements, -

BERLIN SEMINAR June 9 to 18, 2021

BERLIN SEMINAR June 9 to 18, 2021 Designed with passionate scholars in mind, examine Prussian culture, Weimar-era decadence, World War II, the Cold War and reunification in Berlin during an up-close exploration of this storied European capital with history professor Jim Sheehan, ’58. FACULTY LEADER James Sheehan, ’58, is the Dickason Professor in the Humanities and professor emeritus of history at Stanford. His research focuses on 19th- and 20th-century European history, specifically on the relationship between ideas and social and economic conditions in modern Europe. His most recent book, Where Have All the Soldiers Gone?: The Transformation of Modern Europe, examines the decline of military institutions in Europe since 1945. He is now writing a book about the rise of European states in the modern era. About this program, Jim writes, “Berlin is one of the world’s great cities. In it, we encounter the past at every turn, in memorials and monuments, historic buildings and the ruined reminders of a troubled history. But contemporary Berlin is also full of life, music, art and excitement. Together we will explore Berlin’s past and present and the ways they interact and influence one another.” ● Dickason Professor in the Humanities, Stanford University ● Professor emeritus, department of history, Stanford University ● Senior fellow, by courtesy, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University ● Dean’s Award for Distinguished Teaching, Stanford University, 1993 ● Walter J. Gores Award for Excellence in Teaching, Stanford University, 1993 ● Guggenheim Fellow, 2000–2001 ● Fellow, American Academy of Arts and Sciences ● BA, 1958, Stanford University ● PhD, 1964, UC Berkeley ITINERARY Wednesday, June 9 Berlin, Germany Upon arrival in Berlin, transfer to our hotel, which is centrally located on the Gendarmenmarkt, an 18th- century town square that’s home to the Konzerthaus, the Huguenot Französischer Dom and the Deutscher Dom.