Accordo Di Programma

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Separations-06-00017-V2.Pdf

separations Article Perfluoroalkyl Substance Assessment in Turin Metropolitan Area and Correlation with Potential Sources of Pollution According to the Water Safety Plan Risk Management Approach Rita Binetti 1,*, Paola Calza 2, Giovanni Costantino 1, Stefania Morgillo 1 and Dimitra Papagiannaki 1,* 1 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.—Centro Ricerche, Corso Unità d’Italia 235/3, 10127 Torino, Italy; [email protected] (G.C.); [email protected] (S.M.) 2 Università di Torino, Dipartimento di Chimica, Via Pietro Giuria 5, 10125 Torino, Italy; [email protected] * Correspondences: [email protected] (R.B.); [email protected] (D.P.); Tel.: +39-3275642411 (D.P.) Received: 14 December 2018; Accepted: 28 February 2019; Published: 19 March 2019 Abstract: Per and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a huge class of Contaminants of Emerging Concern, well-known to be persistent, bioaccumulative and toxic. They have been detected in different environmental matrices, in wildlife and even in humans, with drinking water being considered as the main exposure route. Therefore, the present study focused on the estimation of PFAS in the Metropolitan Area of Turin, where SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) is in charge of the management of the water cycle and the development of a tool for supporting “smart” water quality monitoring programs to address emerging pollutants’ assessments using multivariate spatial and statistical analysis tools. A new “green” analytical method was developed and validated in order to determine 16 different PFAS in drinking water with a direct injection to the Ultra High Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) system and without any pretreatment step. -

Squadra G V N P Pen. I.V. P TC FAVRIA "B" 4 4 0 0 0 11 8 15:00 TC CAFASSE

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS RISULTATI DA CONFERMARE DA PARTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE PIE - PROVINCIALE MASCHILE lim.4.3 - 2021 TORINO - PROVINCIALE 4.3 - Girone 1 SQUADRA CAMPI PALLE SEDE DI GIOCO TC LAGHI VALPERGA Terra rossa Babolat Team Valperga (TO) Wilson Roland Garros TC FAVRIA "B" Terra rossa VIA FRONT, Favria 10083 (TO) Clay Court TC CAFASSE Terra rossa Babolat Team Cafasse (TO) Dunlop Australian LE BETULLE Terra rossa Rivara (TO) Open BOSCONERO Erba sintetica Babolat Team Bosconero (TO) CLASSIFICA CALENDARIO RIS. PEN. squadra g v n p pen. i.v. P sabato 12 giugno 2021 TC FAVRIA "B" 4 4 0 0 0 11 8 15:00 TC CAFASSE - BOSCONERO 2 1 0 0 TC LAGHI VALPERGA 4 3 0 1 0 7 6 15:00 TC FAVRIA "B" - LE BETULLE 3 0 0 0 LE BETULLE 4 2 0 2 0 7 4 sabato 19 giugno 2021 TC CAFASSE 4 1 0 3 0 2 2 15:00 BOSCONERO - TC FAVRIA "B" 1 2 0 0 BOSCONERO 4 0 0 4 0 3 0 15:00 LE BETULLE - TC LAGHI VALPERGA 1 2 0 0 sabato 26 giugno 2021 15:00 TC LAGHI VALPERGA - TC CAFASSE 3 0 0 0 15:00 LE BETULLE - BOSCONERO 3 0 0 0 sabato 3 luglio 2021 15:00 BOSCONERO - TC LAGHI VALPERGA 1 2 0 0 15:00 TC FAVRIA "B" - TC CAFASSE 3 0 0 0 sabato 10 luglio 2021 15:00 TC LAGHI VALPERGA - TC FAVRIA "B" 0 3 0 0 15:00 TC CAFASSE - LE BETULLE 0 3 0 0 TC CAFASSE - BOSCONERO CHIURINO DENIS ALBANESE ENRICO 6-1 7-5 CATTANEO ANDREA ALFREDO TERRANDO UMBERTO 63 64 CATTANEO-VALENTINOTTI TERRANDO-BERTOLDO 6-2 1-6 5-10 TC FAVRIA "B" - LE BETULLE ANTONIELLO LUCA MASSA LUDOVICO 61 62 CASTAGNINO DAVIDE ANTONELLI AUGUSTO 63 60 ANTONIELLO-AUDO GIANOTTI MASSA-RE 63 46 10-7 BOSCONERO - TC FAVRIA "B" -

Guida Alle Strutture Residenziali Per Anziani in Torino E Provincia 2015 TERZA EDIZIONE

1 Guida alle Strutture Residenziali per Anziani in Torino e Provincia 2015 TERZA EDIZIONE (AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA PUBBLICATA NEL 2003) 2 3 Strutture Residenziali per Anziani Comune di Torino -S. R. privata О “CASA DELL’IMMACOLATA” (58 posti letto), Via Saccarelli n. 6.........…………………………………….…..... 011 48165 [email protected] -S. R. privata О “CASA SAN VINCENZO” (110 posti letto), Str. S. Vincenzo n.49…………………………………………………… 011 6607100 [email protected] -S. R. privata ● “CASA DI RIPOSO SAN GIACOMO” (44 posti.letto), Via Giacomo Dina n. 19…………………………………... 011 6198611 [email protected] -S. R. privata О “CASA EBRAICA” (50 posti letto), Via B.Galliari n.13..........................................................................................… 011 658585 [email protected] -S. R. privata О “CASA PER ANZIANI PADRE PIO” (25 posti letto), Corso Moncalieri n.17…………………………………….… 011 6601835 -S.R. pubblica ● “CASA SERENA” (170 posti letto), Corso Lombardia n.115......................................................................... 011 7391550 [email protected] -S.R. privata О “CONVITTO FELICITA DI SAVOIA”(246 posti.letto), Via P.Fel.Savoia n.8…………………………………….... 011 6701111 [email protected] -S.R. privata О “HOTEL PINETA” (37 posti letto), Str. Valsalice n.152.........................................................................................….. 011 6601988 [email protected] -S.R. pubblica “ISTITUTO BUON RIPOSO” (144 posti letto), Via San Marino n.30........…………………………………... 011 4359280 -

Inpeco Site, Italy

Siemens Healthineers Global Training Center Inpeco site, Italy Training Location Inpeco S.p.A. Via Givoletto, 15 Val Della Torre (Turin) ITALY Andrea Nugnes Daniele Cascino Customer Care Team Leader Hardware Service Specialist Phone: +41 91 9118 208 Phone: +41 91 9118240 Phone: +39 011 7548208 Phone: +39 011 7548 240 e-Mail: [email protected] e-Mail: [email protected] Vald Hotel (5-minute drive from Inpeco) NH Lingotto (30-minute drive from Val Della Torre) Via Lanzo 35 Via Nizza 262 10040 Val della Torre (TO), Italy 10126 Turin, Italy Phone: +39 011 96 89 696 Phone: +39 011 6642000 Fax: +39 011.96.89.695 e-Mail: [email protected] e-Mail: [email protected]/ http://www.nh-hotels.com/ http://www.valdhotel.it/en Arrival by Airplane The closest Airport would be Torino Caselle (30 minutes’ drive from Val Della Torre), but also Milano Malpensa would work (90 minutes’ drive from Val Della Torre). Arrival by Public Transport If you arrive in Turin Airport (Caselle), the best way to travel to the Inpeco facility is a taxi (30 mins drive). If you arrive in Milan Airport (MXP or LIN) taxi is more expensive, but the solution by public transport a bit complicated: To reach the Inpeco facility by public transport is not that easy. If you arrive by plane, you have to take a shuttle to the Milan Centrale railway station (from MXP 1 hour, from LIN 20 min). From the Milan Centrale railway station you should take a train to Turin railway station (Porta Nuova or Porta Susa, 1 hour more or less) and then a taxi to Inpeco facility. -

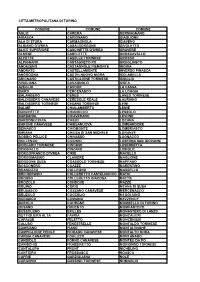

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Strutture Che Effettuano Tampone Rapido E Test Sierologico Elenco Delle Strutture Private Autorizzate

Strutture che effettuano tampone rapido e test sierologico Elenco delle strutture private autorizzate ultimo aggiornamento 18 novembre 2020 Denominazione Classificazione Settori Accreditato SSN Santa Croce S.R.L. - Poliambulatorio laboratorio generale di base microbiologia e sieroimmunologia si Statuto Via Saluzzo 50 - 10122 Torino Clinica Pinna Pintor laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia no Via Amerigo Vespucci 61 citoistopatologia 10129 Torino microbiologia e sieroimmunologia Studio Medico Mirafiori S.R.L. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Strada Basse Del Lingotto 19/A ematologia 10127 Torino citoistopatologia Laboratorio Analisi Mediche Raffaello laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Corso Raffaello 17/G microbiologia e sieroimmunologia 10125 Torino Unilabs IMT - Medil S.P.A. laboratorio specialistico di Sospensione temporanea Via Valperga Caluso 32 citoistopatologia accreditamento dic 2019 DD 10148 Torino 964 del 23/12/2019 ultimo aggiornamento 18 novembre 2020 A.N.S.A. S.R.L. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Via Santorre Di Santarosa 18 microbiologia e sieroimmunologia 10131 - Torino C.D.C. S.P.A. (prima Fiat Se.P.In S.C.P.A.) laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia no C.So Massimo D'Azeglio, 25 - Torino Cellini S.P.A. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Via Cellini 5 - 10126 Torino ematologia microbiologia e sieroimmunologia citoistopatologia Promea S.P.A. laboratorio di genetica medica si Via Menabrea 14 - 10126 Torino Pro Infantia Ospedale Koelliker S.P.A. laboratorio generale di base chimica clinica e tossicologia si Corso G. Ferraris 255 - 10134 Torino ematologia microbiologia e sieroimmunologia citoistopatologia C.D.C. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Terra Mia Castellamonte

1 Finito di stampare nel mese di Novembre 2014 presso la Tipografia Baima - Ronchetti & C. s.n.c. - Castellamonte (To) Il quaderno è distribuito gratuitamente ai soci. Gli articoli pubblicati nel presente quaderno sono di esclusiva responsabilità e proprietà degli autori. Foto di copertina e 4a di copertina: Momenti della mostra della ceramica (foto Nico Mantelli) 2 I Quaderni di Terra Mia 12 3 Organigramma dell’Associazione Terra Mia Presidente Emilio Champagne Vice Presidente pierangelo pIana Segretaria Tesoriere Francesca maRChello Aldo TONELLO Consiglieri giovanni Battista CollI – ezio gaRella – eliana gIanola - elena leone – liliana nICCo paolo TaRella – Carla TaRIZZo – andrea TIneTTI – Valentino TRUFFa – ezio ZUCCa pol In occasione della Festa del tesseramento e della presentazione del Quaderno n. 12 è stato illustrato ai Soci il testo del nuovo Statuto dell’Associazione che sostituirà quello precedente del 16 novembre 2001. Il nuovo Statuto è stato redatto per adeguarlo alle disposizioni legislative emanate nel corso degli anni per le Associazioni come la nostra e per renderlo formalmente in regola sotto ogni aspetto. Lo Statuto dovrà nel mese di gennaio 2015 essere approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci che provvederanno anche alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e, per la prima volta, anche alla nomina dei Revisori dei conti. 4 PRESENTAZIONE Cari Soci, anche quest’anno ci presentiamo a Voi con il tradizionale QUADERNO, sintetico resoconto della nostre iniziative culturali e delle nostre attività sul territorio ed -

No C 48/4 Official Journal of the European Communities 23.2.82 Award of Aid from the Guidance Section of the European Agricultur

No C 48/4 Official Journal of the European Communities 23.2.82 Award of aid from the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Council Regulation (EEC) No 1760/78 Third tranche 1981 In accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 11 of Council Regulation (EEC) No 1760/78 of 25 July 1978 on a common measure for the improvement of infrastructure in certain rural areas ('), an amount of 25 million European units of account is available each year. Projects must be included in a framework programme. The framework submitted by the French Government was approved by the Commission on 13 July 1979 (2); the framework programme submitted by the Italian Government was approved on 23 May 1980 (3). Having consulted the Fund Committee on the financial aspects, particularly on the funds available, and having received the opinion of the Standing Committee on Agricultural Structures, the Commission has selected 76 applications for aid representing a subsidy of 5 664 443 ECU. The projects selected, which are set out in the attached list seem to the Commission to be in the interest of the Community. In accordance with the provisions of Article 9, paragraph 2, of Council Regulation (EEC) No 1760/78, the Decisions awarding EAGGF aid to the projects indicated hereafter have been notified to the relevent Member State and also to the beneficiaries. 0) OJ No L 204, 28. 7. 1978, p. 1. (2) OJ No L 186, 24. 7. 1979, p. 37. (») OJ No L 145, 11. 6. 1980, p. 38. 23*2, %1 Official journal of the European Communities Nd € 48/5 -

CV Davide Enrione

COMUNE DI NOMAGLIO - Prot 0002959 del 07/11/2019 Tit II Cl 3 Fasc CURRICULUM VITAE Davide Enrione Dati Personali Luogo di nascita : Torino Data di nascita : 10 Maggio 1981 Stato civile : coniugato Posizione militare : esente Professione : ingegnere civile libero professionista e guida alpina Residenza : via Andrate 78 - Nomaglio (TO) Cellulare : 347 7329807 Ufficio : Ivrea (TO) Piazza Lamarmora n. 12 E-mail : [email protected] Pec : [email protected] Competenze tecniche speciali: Esperto di tematiche connesse al Rischio di caduta dall’Alto grazie alla professionalità di Guida Alpina e formatore degli addetti ai lavori temporanei in quota con l’uso di funi (da Maggio 2009). Esperienza nell’ambito della progettazione ed esecuzione di lavori di disgaggio e consolidamento di pareti rocciose, opere di stabilizzazione di versanti. Esperienza nella progettazione ed installazione di sistemi anticaduta e certificazione di ancoraggi ed elementi di fissaggio conformi alla norma UNI-EN795. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi del D.Lgs. 81/08. Competenze specifiche nell’ambito della Progettazione di strutture antisismiche grazie allo svolgimento di n.3 anni di Corso di Dottorato in ingegneria Sismica. Esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione di opere di difesa idraulica e redazione di studi idrologici e di rischio idrogeologico. Esperienza professionale documentata: 1. Attività di Progettazione, direzione lavori e sicurezza continuativa dal 2007 ad oggi per conto della società di ingegneria Endaco S.r.l. con sede in Ivrea (TO) Piazza Lamarmora n. 12 in qualità di amministratore e direttore tecnico, nell’ambito di opere idrauliche e strutture. -

Elezioni E Referendum

ELEZIONI E REFERENDUM 1. Elezioni politiche del 13 maggio 2001 – Camera dei Deputati – Collegi elettorali TORINO Collegio 1 Palazzo Reale, Palazzo Carignano-Vecchio Ospedale (Borgo Nuovo), Piazza San Carlo-Piazza Carlo Felice, Piazza Statuto, Corso Cairoli-Piazza Bodoni (Borgo Nuovo), Comandi Militari-Stazione Porta Susa, Piazza Madama Cristina (Borgo San Salvario), Parco del Valentino, Borgo San Secondo-Stazione Porta Nuova, Borgo Vanchiglia, Borgo San Donato, Vecchia Piazza d’Armi, Piazza Nizza (Borgo San Salvario), Crocetta, Ospedale Mauriziano, Borgo San Giorgio. Collegio 2 Ex Mercato Bestiame-Aiuola Martini, ex Carceri-Officine Ferroviarie, ex Boringhieri, Borgata Cenisia, Borgo San Paolo, Borgata Monginevro, Polo Nord, Santa Rita, Stadio Comunale. Collegio 3 Borgata Campidoglio-Martinetto, La Tesoriera-Martinetto, Borgata Ceronda, Borgata Lucento, Parco M. Carrara-ex Istituto Bonafous, Borgata Parella-Lionetto, Aeronautica- Pellerina, Saffarona-Vallette-Villa Cristina. Collegio 4 Municipio, Borgo Dora-Valdocco, Borgata Aurora, Piazzale Umbria-Scalo Valdocco, Borgata Monterosa, Borgata Montebianco, Borgata Vittoria, Officine Savigliano- Acciaierie FIAT, Madonna di Campagna. Collegio 5 Borgata Maddalene, Regio Parco, Nuova Barriera di Milano, La Fossata, Nuova Barriera di Lanzo, stradale di Lanzo, Basse di Stura-Nuovo Poligono, Barriera di Stura- Istituto Rebaudengo, Villaretto, Falchera, Villaggio Snia, Barca Bertolla-Abbadia di Stura. Collegio 6 Piazza Vittorio Veneto, Borgo Po-Parco Michelotti, Motovelodromo, Borgo Crimea-Monte -

Elenco Premiati Yes 2013

Elenco alberghi Yes! 2012013333 Nome albergo Comune Stelle CHALET DEL LAGO LA MAGNOLIA Avigliana 3 CRYSTAL PALACE HOTEL Banchette 4 CHALET DELLA GUIDA New! Bardonecchia 3 RESIDENCE CIANFURAN Bardonecchia 3 SAN LUIGI Beinasco 4 ATLANTIC Borgaro Torinese 4 ANTICO TRE VALLI Borgaro Torinese 1 ERBALUCE Caluso 3 RESIDENZA DEL LAGO Candia Canavese 3 ITALIA Carmagnola 3 ALBERGO D’ITALIA Chivasso 3 GOTHA HOTEL New! Ciriè 4 BLU HOTEL Collegno 4 RELAIS BELLA ROSINA Fiano 4 LA VILLA Ivrea 3 AIR PALACE HOTEL Leinì 4 LA FORESTERIA New! Massello 3 PARISI Nichelino 3 OBERJE DLA VIERE Oulx 3 CASTELLO DI PAVONE Pavone Canavese 4 HOSTELLERIE DU GOLF Pecetto Torinese 3 GALLIA HOTEL Pianezza 3 RISTORANTE HOTEL CELESTINO Piobesi Torinese 2 BRINDOR HOTEL Poirino 3 LO SCOIATTOLO Pralormo 3 RIO VERDE New! Pralormo 3 INTERPORTO Rivalta di Torino 3 GARDENIA Romano Canavese 3 DES ALPES HOTEL Rosta 3 ROMANTIK HOTEL FURNO San Francesco al Campo 4 LE RONDINI San Francesco al Campo 3 GLIS HOTEL San Mauro Torinese 3 CIAO PAIS Sauze d’Oulx 2 BELVEDERE Sestriere 4 CRISTALLO Sestriere 4 VILLAGGIO OLIMPICO New! Sestriere 4 BANCHETTA Sestriere 3 SAVOY EDELWEISS Sestriere 3 SUD-OVEST Sestriere 3 NAPOLEON Susa 3 SUSA E STAZIONE Susa 3 AC HOTEL TORINO BY MARRIOTT Torino 4 ART HOTEL BOSTON Torino 4 ART HOTEL OLYMPIC Torino 4 DIPLOMATIC Torino 4 GRAND HOTEL SITEA Torino 4 HOLIDAY INN TURIN CITY CENTRE Torino 4 MERCURE TORINO CRYSTAL PALACE New! Torino 4 MERCURE TORINO ROYAL Torino 4 NH LINGOTTO Torino 4 NH LINGOTTO TECH Torino 4 STARHOTELS MAJESTIC Torino 4 TOWN HOUSE 70 New!