1.3.4. La Valeur Universelle Exceptionnelle Du Val De Loire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

COMMUNE DE MONTSOREAU (49) SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 1 B (A.V.A.P)

COMMUNE DE MONTSOREAU (49) SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 1 b (A.V.A.P) DIAGNOSTIC Bureau d’étude G.H.E.C.O. Isabelle BERGER-WAGON, architecte urbaniste Bureau d’étude en environnement, Ecogée ARRET EN CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2017 Adeline SILLAS, assistante d’étude DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE Marion LANCELOT, assistante d’étude. 1 Préambule – Motif de l’établissement de l’AVAP TITRE 2 – LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 81 Introduction – Contexte géographique de la commune de Montsoreau 2-1 .INVENTAIRE DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL 83 TITRE 1 – LE DIAGNOSTIC PATRIMONIAL 6 2.1.1. LES ESPACESPROTEGES ET INVENTORIES 84 1-1 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 8 1. Arrêté préfectoral de protection du biotope (APPB) 1.1.1. LA MORPHOGENESE DU TERRITOIRE ET DE SES OCCUPATIONS 9 2. Réseau Natura 200 URBAINE, RURALE, ET NATURELLE 3. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 1. la formation du territoire 4. Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 2. la construction du paysage rural et architectural 5. ZNIEFF 3. ruptures et transformations, de la fin de l’Ancien Régime à nos 6. ZICO jours, 2.1.2. LES HABITATS 91 1.1.2. L’EVOLUTION ET L’ETAT DE L’OCCUPATION BATIE ET DES ESPACES 18 2.1.3. LA FLORE 20 1.1.3. LA MORPHOLOGIE URBAINE 2.1.4. LA FAUNE 92 1. les éléments constitutifs de la trame urbaine 2.1.5. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET LA TVB 2. la structure parcellaire 1. Le SRCE Synthèse : histoire et évolution urbaine de Montsoreau. -

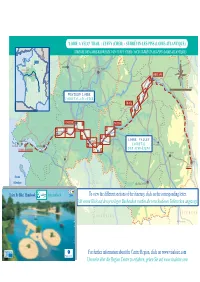

To View the Different Sections of the Itinerary, Click on the Corresponding

ORNE Fougères SEINE-ET- MARNE 'LOIRE A VELO' TRAIL : CUFFY (CHER) - ST-BRÉVIN-LES-PINSEURE-ET-LOIR (LOIRE-ATLANTIQUE) SeSens CÔTES-D'ARMORÔTES-D'ARMOR STRECKE DES LOIRE-RADWEGES VON CUFFY (CHER) NACH ST-BRÉVIN-LES-PINS (LOIRE-ATLANTIQUE) ILLE-ET-VILAINE MAYENNE PARIS N LAVAL RENNESRENNES LE MANS PAYS-DE-LA-LOIRE Angers LE MANS CENTRE ORLÉANS Tours Loire ORLÉANS LOIRET A BRETAGNE YONNEY SARTHE 0 50 km WESTERN LOIRE LOIR-ET-CHER LOIRETAL-ATLANTIK B BLOIS Blois C LOIRE-ATLANTIQUE ANGERS I TOURS NIÈVRENIÈV LOIRE-ATLANTIQUE D K Ancenis J H E Joué-lès-Tours Saint-NazaireSaint-Nazaire Saumur LOIRE VALLEY LOIRETAL VierzonVierzon La Baule NANTES G CHER DER SCHLÖSSER ST-BRÉVIN-LES-PINS MAINEMAINE -ET-LOIRE-ET-LOIRE F INDRE -ET-LOIRE BOURGES Rezé Chinon BOURGES Cholet Nevers CHER CUFFY Océan POITOU - Atlantique POITOU - CHATEAUROUXCHÂTEAUROUX Châtellerault INDRE INDRE 'Loire By Bike' Handbook Streckenbuch 2006 DEUX-SEVRES To view the differentVIENNE sections of the itinerary, click on the corresponding letter. La-Roche-sur-Yon Mit einem Klick auf denVIENNE jeweiligen Buchstaben werden die verschiedenen Teilstrecken angezeigt. VENDÉE POITIERS ALLIERALLIE CHARENTES AUVERGNE CHARENTES CREUSE Montluçon For further information about the Centre Region, click on www.visaloire.com Um mehr über die Region Centre zu erfahren, gehen Sie auf www.visaloire.com N A 10 A Mareau-aux-Prés / Tavers le Bardon Aunay les Groisons N152 la Chapelle-St-Mesmin Villechaumont la Nivelle St-Ay les Marais D919 A 10 D925 Langlochère la re Villorceau Loi le Vieux Bourg 11 -

Au Fil De La Loire

Au f l de la Loire De l’Orléanais à l’Anjou – VUES DU CIEL AERIALS OF THE LOIRE FROM ORLEANAIS TO ANJOU Texte et photographies/Text and photographs FRANÇOIS LEVALET Éditions OUEST-FRANCE LoireVuDuCiel_001A144.indd 1 30/12/2019 09:33 LoireVuDuCiel_001A144.indd 2 30/12/2019 11:51 SOMMAIRE CONTENTS LOIRET 6 SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 39 VILLANDRY 77 CHÊNEHUTTE 110 BRIARE 8 CHÂTEAU DE CHAMBORD 41 CINQ-MARS-LA-PILE 78 TRÈVES 113 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE 9 CHÂTEAU DE CHEVERNY 43 LE BEC DU CHER 79 SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES 114 GIEN 10 LA LOIRE À MONTLIVAULT LA CHAPELLE-AUX-NAUX 81 CUNAULT 117 (THE LOIRE IN MONTLIVAULT) 44 SULLY-SUR-LOIRE 13 LANGEAIS 82 GENNES 118 COUR-SUR-LOIRE 47 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 14 AZAY-LE-RIDEAU 85 LES ROSIERS-SUR-LOIRE 119 SAINT-DENIS-SUR-LOIRE 49 GERMIGNY- DES-PRÉS 18 BRÉHÉMONT 87 LE THOUREIL 120 BLOIS 51 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 19 CHÂTEAU D’USSÉ 88 ABBAYE SAINT-MAUR VALLOIRE-SUR-CISSE 57 DE GLANFEUIL JARGEAU 20 LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 91 CHAUMONT-SUR-LOIRE 58 (SAINT-MAUR DE GLANFEUIL ABBEY) 123 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL 21 CHINON 92 MONTRICHARD 61 SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 124 SANDILLON 23 CHÂTEAU DES RÉAUX 94 SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 127 ORLÉANS 25 CHOUZÉ-SUR-LOIRE 95 BLAISON-GOHIER 128 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 29 INDRE-ET-LOIRE 62 CANDES-SAINT-MARTIN 96 CHENONCEAU 65 SAINT-SULPICE 131 CLÉRY- SAINT-ANDRÉ 30 AMBOISE 66 LES PONTS-DE-CÉ 132 MEUNG-SUR-LOIRE 31 MAINE-ET-LOIRE 100 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 71 BOUCHEMAINE 135 BEAUGENCY 33 ABBAYE NOTRE-DAME TOURS 72 DE FONTEVRAUD BÉHUARD 137 (ABBEY OF NOTRE-DAME DE FONTEVRAUD) 103 SAVENNIÈRES 138 -

Fiche Loire D3

D3 Notre patrimoine a de l’avenir PONT DUMNACUS : attention, Temps de présence d’un seuil d’environ 30 m descente estimé après le pont. Contournez l’obstacle par un portage en rive droite en 4h40 Le Louet débarquant en amont du pont. Distance Office de Tourisme Les Ponts-de-Cé D Tourist Office 21 km Pont Dumnacus A Parking Ralentir : école de Office de TourismeCar park Les Ponts de Cé : D A Tourist Office attention, ancien pont pagaie / canoë-kayak de chemin de fer écroulé. Départ Arrivée Camping au bord de l’eau Bien suivre le chenal. A87 LOIRE Parking Campsite at the water's edge A Car park Respectez le balisage Toilettes D132 Les Ponts-de-Cé Camping au Toiletsbord de l’eau Follow the signs Campsite at the water's edge > Sens du courant Alimentation Le Louet La Loire Direction of current Toilettes Grocery store Toilets La Loire Respectez RestaurantPont / Bar de l’autoroute A87 AlimentationRestaurant / Bar Grocery store FICHE D952 le balisage 2h40mn Restaurant / Bar Restaurant / Bar 11km ANGERS Itinéraire La Loire à Vélo D751 C14 La Daguenière D2 TOURS D132 La Ménitré Point de location D Office de Tourisme Boat hire D3 C17TouristC16 Office Itinéraire La Loire à Vélo Le Port SAUMUR D1 Parking Accès à l’eau Car park C15 A La Loire Point de locationAccess to water de Vallée Camping au bord de l’eauBoat hire CampsiteCHINON at the water's edge La Vienne C3 Danger Toilettes Accès à l’eauDanger Access to water C4 Toilets Alimentation Seuil / Barrage Grocery store Danger Threshold / Dam Des parcours nautiques Danger La Bohalle au cœur du Parc.. -

Du Layon Et De La Loire 5H35

Rando fiche® Étape 3 - GR® de Pays Coteaux GR® du Layon et de la Loire 5H35 De GENNES à BLAISON- GOHIER 22,6 km Cette étape du GR® de Pays Coteaux du Layon et de la Loire est marquée par de somptueux panoramas sur la Loire. Profitez de cette étape pour observer les oiseaux (balbuzards pêcheurs, sternes pierregarains, cormorans...) et poissons du fleuve royal (brochets, silures, anguilles...). Les villages traversés offrent d’agréables lieux de haltes et de découvertes patrimoniales. Code de balisage GR® 85 m SITUATION FFRandonnée 16 km au nord de Saumur 35 km au sud- est d’Angers Bonne direction 21 m Changement PARKING DE DÉPART Dénivelée positive : 270 m de direction Rue du 8 Mai à Gennes 38 % du circuit en revêtu (Gennes Val de Loire) Mauvaise direction déposées marques © N 47.33998 °, W 0.23393 ° Parking D’ARRIVÉE Place de l’église à Blaison-Gohier i (Blaison-Saint-Sulpice) • Office de Tourisme Saumur Val de Loire : N 47.33998 °, W 0.23393 ° 02 41 40 20 60, www.ot- saumur.fr • Office de Tourisme Loire Layon Aubance : 02 41 78 26 21, loire-layon-aubance-tourisme.com accueil@loire- layon- aubance- tourisme.com À DÉCOUVRIR EN CHEMIN • Église Saint- Vétérin : Gennes Comité • Église Saint- Eusèbe : Gennes • Comité FFRandonnée de Maine- et- Loire : • Château de la Roche : Gennes 02.41.79.01.77, maine- et- [email protected] • Dolmen : Gennes maine- et- loire.ffrandonnee.fr • Moulins • Oratoire : Saint- Georges- des- Sept- Voies • Hélice Terrestre : St- Georges- des- Sept- Voies • Le Thoureil, Petite Cité de Caractère À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS • Chemin de crue : Le Thoureil • Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine • Amphithéâtre Gallo- Romain : Gennes. -

Petites Cités De Caractère” Est Délivrée Aux Petites Villes Et Villages Des Pays De La Peu À Peu

parcours (suite) Plan général Historique PARCOURS L’occupation des sites dès la préhistoire est attestée DE DÉCOUVERTE gauche la rue de la Barbacane vers la motte DU PATRIMOINE féodale . Revenez sur vos pas et descendez la par de nombreux vestiges archéologiques. Depuis rue J.-L. Rapado. La Tour de Trèves se dévoile les hauteurs de Chênehutte, on pouvait contrôler le La distinction “Petites Cités de Caractère” est délivrée aux petites villes et villages des Pays de la peu à peu. Cette tour en tuffeau, haute de plus SAUMUR fleuve et surveiller la plaine inondable. La voie de 30 m, s’élève sur six niveaux. Découvrez romaine y reliait Angers à Saumur. Loire possédant un patrimoine architectural et naturel remarquable et répondant aux critères essentiels d’une l’église Saint-Aubin , un des deux anciens Aux établissements de l’époque gallo-romaine, ont N succédé aux XI-XIIe les forts, les prieurés et les charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce prieurés du village. Contournez l’église par la rue Points 1 - 7 e d’Enghien et regagnez le bord de Loire. églises, complétés ou remaniés au XV . label impose aux communes du réseau de poursuivre Cunault s’est constitué autour de son riche prieuré sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits 16 CHÊNEHUTTE bénédictin. Trèves, dominée par sa forteresse, a été par la réhabilitation, la promotion et l’animation. Par Chênehutte tier au un port de péage organisant des foires leurs diversités, les Petites Cités de Caractère des Pays G le Î importantes. Chênehutte a vécu de ses carrières de de la Loire présentent toutes une authenticité tuffeau, pierre calcaire utilisée pour la construction historique et sont le reflet du territoire géographique Trèves-Cunault VERRIE DOUÉ-LA- FONTAINE locale, mais aussi expédiée grâce au trafic des auquel elles appartiennent. -

Saumur / St-Rémy-La-Varenne La Loire À Vélo - Loire Valley by Bike

http:www.francevelotourisme.com 07/05/2021 Saumur / St-Rémy-la-Varenne La Loire à Vélo - Loire Valley by bike On this Loire à Vélo stage, enjoy some of the most spectacular, luminous stretches along the Loire. The route hugs the south bank of the river, allowing you to appreciate close-up remarkable buildings made in the gorgeous local tufa limestone, including the major church at Cunault and St-Maur Abbey. All told, a magical but easy stage. Route West of Saumur, the route meanders through the adjoining town of St-Hilaire-St-Florent, mainly using roads you share with motorized traffic, but with short stretches on greenways too. Follow the signposts carefully and avoid rush hours on the D 751 road (see Départ Arrivée the alternative route). Saumur St-Rémy-la-Varenne Alternatives and links Durée Distance 1 h 59 min 29,97 Km There is an alternative route beside a wilder section of the Loire between Saumur and Les Rosiers-sur-Loire. A link leads from St-Hilaire-St-Florent up to the famed Niveau Thématique Cadre Noir’s National Riding School. I begin / Family Castles & Monuments, For those cycling up the Loire, there is a further French rivers, Nature & alternative route taking you via small roads along the small heritage slopes, avoiding the main D 751 route. Railway station - SNCF Saumur train station: 2 trains per day, on average, allowing bikes, either going west to Angers and Nantes, or east to Tours and Orléans. Don’t miss Saumur: one of the most remarkable historic towns along the Loire Valley; château dominating the Loire; splendid -

Projet Global Authion 11 2016 Compresse

RAPPORT service Loire et bassin Loire-Bretagne Plan Loire grandeur nature département études et travaux Loire Levées de Loire du val d'Authion Projet global de fiabilisation PLAN IV (2015 - 2020) Novembre 2016 direction régionale de l'environnementn de l'aménagement et du logement du Centre – Val de Loire www.centre.developpement-durable.gouv.fr service Loire et bassin Loire Bretagne Département études et travaux Loire Historique des versions du document Version Date Commentaire Version finale transmise aux DDT d’Indre-et-Loire et Maine-et- V1 04/11/16 Loire Étude dirigée par : Sébastien PATOUILLARD Rédacteurs Lionel GUIVARCH, Bruno HAJDUKIEWICZ, Bastien BRIDOUX Relecteurs Nathalie MANCEAU, Yann PEPE Tél. : 02 36 17 41 80 / Fax : 02 36 17 41 02 Courriel : [email protected] Référence internet www.centre.developpement-durable.gouv.fr Agrément Organisme agréé par arrêté du 7 avril 2011 pour la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des étudesn diagnostics et suivis de travaux en application de l’article R. 214-148 du code de l’environne- ment. Programme de fiabilisation – levées de Loire du val d’Authion 2/91 service Loire et bassin Loire Bretagne Département études et travaux Loire SOMMAIRE R R ÉSUMÉ NON TECHNIQUE DU PROJET GLOBAL 5 1.CONTEXTE ET OBJET DU PROJET GLOBAL 7 2.CONNAISSANCE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT ET DE SON ENVIRONNEMENT 8 2.1 – Populations exposées et mises en danger lors des crues 9 2.2 – Ouvrages pris en considération 11 3 . 3. HISTORIQUE DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS SUR L’OUVRAGE 12 -

Rando Fiche®

Rando ® fiche Stage 3 - GR® de Pays1 Hillsides and vineyards along the Layon and the Loire GR® From GENNES to BLAISON-GOHIER2 5:35hrs 22.6 km This section of this trail is memorable for its magnificent panoramas over the Loire. Enjoy some bird-watching (osprey, common terns, cormorans…) along the way and look out for their prey (pike, catfish, eels…) in this royal river. The villages you encounter are perfect for having a rest and discovering the local heritage. ® 85 m Trail Marking GR LOCATION 16 km north-west of Saumur FFRandonnée 35 km south-east of Angers Right way 21 m Change PARKING AT STARTING POINT Total ascent : 270 m Rue du 8 Mai in Gennes 38% of trail on surfaced roads direction (Gennes Val de Loire) Wrong way Registered trademark© N 47.33998 °, W 0.29242 ° PARKING AT END i By the church: Place de l’église Tourist Office - Office deT ourisme Blaison-Gohier (Blaison-Saint-Sulpice) • Saumur Val de Loire : (+33) 241 402 060 N 47.33998 °, W 0.23393 ° www.ot- saumur.fr • Loire Layon Aubance : (+33) 241 782 621 Warning loire-layon-aubance-tourisme.com Market day on Tuesday mornings in the car park, Rue du 8 Mai in Gennes Local hiking comittee • Comité FFRandonnée de Maine- et- Loire : maine- et- [email protected] WHAT TO SEE ALONG THE waY maine- et- loire.ffrandonnee.fr • Gennes: churches Saint-Vétérin and Saint- Eusèbe; castle Château de la Roche; dolmens WHAT TO SEE IN THE AREA • Windmills • Saint-Georges-des-Sept-Voies: oratory, • Several traditional indoor bowls clubs sculptured troglodyte site, Hélice Terrestre • Gennes: -

Le Saumurois

P ARC NATUREL RÉGIONAL L OIRE -A NJOU -T OURAINE LOCALISATION DE L’UNITÉ PAYSAGÈRE La Trame Verte et Bleue Ambillou-Château Antoigné Le Saumurois Artannes-sur-Thouet Blaison-Gohier Brézé Les paysages Brigné-sur-Layon Le Saumurois s’étend du coteau urbanisé du Val d’Anjou, au Nord, Brossay jusqu’à la vallée du Layon, au Sud. Candes-Saint-Martin Chacé Le paysage du Sud-Est du Saumurois est marqué par les coteaux Chemellier et vallons viticoles. Quelques boisements et champs de céréales Chênehutte-Trêves-Cunault Coutures diversifient, par endroit, les panoramas. Couziers Dénezé-sous-Doué Le Nord-Ouest du Saumurois correspond à la Plaine du Douessin. Doué-la-Fontaine Les espaces agricoles, céréaliculture en tête, ainsi que l’élevage et Fontevraud-l’Abbaye l’horticulture, recouvrent en grande partie la plaine alors que les forêts Forges couvrent les parties les plus hautes. Le sous-sol creusé de caves en Gennes fait un haut-lieu français des troglodytes de plaine. Grézillé Le Coudray-Macouard Les pôles urbains de Saumur, Doué-la-Fontaine et Montreuil-Bellay Le Thoureil sont répartis sur le Saumurois autour d’un chapelet de villages reliés Les Ulmes entre eux par de nombreuses routes de campagne. Louerre Louresse-Rochemenier Meigné Beaufort-en-Vallée Montfort Longué- Jumelles Montreuil-Bellay Gennes Langeais Montsoreau Allonnes Bourgueil Azay-le Parnay Saumur Rideau Rou-Marson Doué-la-Fontaine Saint-Cyr-en-Bourg Chinon Montreuil- L’Île-Bouchard Saint-Georges-des-Sept-Voies Bellay Saint-Germain-sur-Vienne Saint-Rémy-la-Varenne Richelieu Saumur Souzay-Champigny Turquant Varrains Vaudelnay Verrie QUELS ÉLÉMENTS ANALYSER PLUS PRÉCISÉMENT À L’ÉCHELLE COMMUNALE ? Les cours d’eau Le Saumurois Les cours d’eau sculptent la plaine calcaire. -

Voir La Carte Des Communes Et Anciennes Communes

BOUÈRE SAINT-AIGNAN-SUR-ROË NIAFLES LA ROUAUDIÈRE CRAON LAIGNÉ MARTIGNÉ-FERCHAUD GENNES-SUR-GLAIZE 13EANCÉ 2 POMMERIEUX456789 SABLE-SUR-SARTHE 10 11 12 SAINT-MARTIN-DU-LIMET CHATEAU-GONTIER AZÉ SENONNES CONGRIER SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE CHÉRANCÉ MÉE CHÂTELAIN BIERNÉ SAINT-ERBLON AMPOIGNÉ SAINT-FORT VION COUDRAY COURTILLERS NOYAL-SUR-BRUTZ RENAZÉ SAINT-QUENTIN-LES-ANGES SAINT-DENIS-D'ANJOU PINCÉ VILLEPOT LA BOISSIÈRE CHEMAZÉ ARGENTON-NOTRE-DAME BEL-AIR LA-CHAPELLE-HULLIN HOPITAL-SAINT-GILLES MÉNIL SAINT-MICHEL-DE-FEINS LOUAILLES CHATELAIS A CHAZE-HENRY GRUGE-L'HOPITAL POUANCE ST-SAUVEUR-DE-FLEE DAON MIRE LE BAILLEUL CARBAY BOUILLE-MENARD HOTELLERIE-DE-FLEE PRÉCIGNÉ BOURG-L'EVEQUE CHEMIRE / SARTHE VERGONNES LA-FERRIERE-DE-FLEE SOEURDRES VILLAINES-SOUS-MALICORNE SOUDAN LA PREVIERE MONTGUILLON ARMAILLE CONTIGNE NYOISEAU LA JAILLE-YVON MARIGNE LA CHAPELLE-D'ALIGNÉ NOTRE-DAME-DU-PÉ COMBREE MORANNES CLERMONT-CRÉANS ST-AUBIN-DU-PAVOIL AVIRE ST-MARTIN-DU-BOIS CHERRE NOELLET NOYANT-LA-GRAVOYERE CHENILLE-CHANGE JUIGNÉ-DES-MOUTIERS DAUMERAY MAREIL-SUR-LOIR LOUVAINES BRISSARTHE SEGRE LUCHÉ-PRINGÉ ERBRAY ST-MICHEL-ET-CHANVEAUX LE TREMBLAY LE BOURG D'IRE CHAMBELLAY QUERRE CHATEAUNEUF / SARTHE B ANDIGNE FLECHE (LA ) ST-GEMMES LA CHAPELLE CHAMPTEUSSE / BACONNE DURTAL / OUDON BAZOUGES-SUR-LE-LOIR SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES D'ANDIGNE CHAMPIGNE MONTREUIL / MAINE JUVARDEIL CHALLAIN LA POTHERIE MARANS ETRICHE THORÉE-LES-PINS LES RAIRIES THORIGNE D'ANJOU HUILLE CRÉ LA CHAPELLE-GLAIN GENE BARACE LE LUDE ST-QUENTIN LES LOIRE CHAZE / ARGOS LE LION D'ANGERS BEAUREPAIRE -

Les Horaires BLOU Du 6 Juillet Au 1Er Septembre 2019 En Maine-Et-Loire 15 ALLONNES

SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE FONTAINE-GUÉRIN NEUILLÉ LIGNE les horaires BLOU Du 6 juillet au 1er septembre 2019 en Maine-et-Loire 15 ALLONNES RUE DU BOURG CHEVREAU LIGNE À partir du 2 septembre 2019, 15 la ligne 15 devient la ligne 415 GÉE LONGUÉ-JUMELLES BRION Saumur - Longué - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE VIVY ZI DE LA RONDE Beaufort-en-Vallée LES 4 CHEMINS L’OUCHERAIE CONTREVENTS VERTS RD347 BEAUFORT-EN-VALLÉE CENTRE LA RONDE AIRE MULTIMODALE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE VILLEBERNIER ZA DU PIGEONNIER P2018147 - RCS Nantes : 334 024 528 - Crédit photo : Getty Images LES FUSILLÉS Notchup SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE RÉSISTANCE LA MÉNITRÉ SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES LES ROSIERS SAUMUR LES PONTS SAINT-NICOLAS /RUE DES CARABINIERS DE MONSIEUR oulot ! au b Zone Tarifaire MAUPASSANT/RUE DU DOCTEUR BOUCHARD PÔLE BALZAC eau nom Frontière Anjoubus , le nouv égional (se reporter au tableau Aléop vice r de tarification) devient du ser ansport. aleop.paysdelaloire.fr de tr LE THOUREIL aleop.paysdelaloire.fr CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT Beaufort-en-Vallée >> Longué >> Saumur Saumur >> Longué >> Beaufort-en-Vallée TARIFS COMMERCIAUX HORAIRES des PRINCIPAUX ARRÊTS HORAIRES des PRINCIPAUX ARRÊTS Nb. Règle Ticket Carnet Abon. Abon. De Longué à Saumur de de tarifi cation unité 10 tickets mensuel annuel* des services zones Période de circulation LMMe LMMe LMMe V LMMe VS LMMe Période de circulation LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe complémentaires sont JV JVS JS J JVS JV JVS JVS JVS JVS 1 Intérieur d’une frontière 2,00 € 15,00 € 48,00 € 41,00 € organisés par agglobus. ou franchissement d’une frontière Toutes les informations Renvoi à consulter 3 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2 Renvoi à consulter 2 1-2 2-3 2-3 2-3 2 Franchissement de deux frontières 4,20 € 28,00 € 60,00 € 53,00 € sur agglobus.fr Numéro de service 720 721 722 723 724 725 726 Numéro de service 727 728 729 730 731 3 Franchissement de trois frontières 6,20 € 41,00 € 90,00 € 79,00 € *coût mensuel valable pour un engagement d’un an.