Jeudi 8 Juin 2017 Hôtel Ambassador

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fonds La Martinière

Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes 189 HANOTAUX Gabriel 1 NOTES ET SOUVENIRS - Documents personnels et littéraires : 1876- 1908 - Fol. 2-10 - Notes sur le ministère Jules Simon ; 1876-1877. - Fol. 11-12 - Fragments de journal ; 1882-1887. - Fol. 23-64 - Journal ; Juin 1887-16 Mars 1894. - Fol. 65-69 - "Réflexions sur la vie politique" ; 20 Février 1892. - Fol. 70-113 - Notes et discours sur Jules Ferry ; 1893. - Fol. 114-118 - Articles de journaux sur Gabriel Hanotaux ; Juin 1894. - Fol. 119-172 - Notes et anecdotes rassemblées pour la rédaction de "l'Histoire contemporaine" ; 1901-1908. - Fol. 173-179 - Jugements esthétiques (sur Millet, Boldini, Manet ...) ; sans date. - Fol. 180-183 - Bons mots et anecdotes. - Fol. 184-195 - Notes de lectures, plans d'ouvrages. mardi 23 octobre 2007 MAE Fonds PA-AP Page 1 sur 34 Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes 189 HANOTAUX Gabriel 2 NOTES ET SOUVENIRS - Notes d'audience du ministre etc ... (Orig. Aut.) : 213 1895- 1898 folios : - Fol. 2-13 - Entretiens avec le prince Lobanoff ; 1895. - Fol. 14-20 - Directives à Paul Cambon à Constantinople ; Juin 1896. - Fol. 21-28 - Note sur la politique étrangère de la France adressé à Félix Faure, à propos du voyage du tsar à Paris ; Septembre 1896-(?). - Fol. 29-37 - Conversations avec Chichkine ; 2 et 14 Octobre 1896. - Fol. 38-58 - Entretiens avec Nicolas II ; 12 Octobre 1896. - Fol. 59-65 - Conversations avec lord Dufferin ; 12 Octobre 1896. - Fol. 66-76 - Deuxième et troisième entretiens avec Chichkine ; 14 Octobre 1896. - Fol. 77-88 - "Projet pour mes conversations avec le comte Mouravieff" ; 26 Janvier 1897. -

Mardi 26 Juin 2018 Expert Thierry Bodin Syndicat Français Des Experts Professionnels En Œuvres D’Art Les Autographes 45, Rue De L’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél

ALDE 185 mardi 26 juin 2018 Expert Thierry Bodin Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art Les Autographes 45, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél. 01 45 48 25 31 - Facs 01 45 48 92 67 [email protected] Arts et Littérature nos 1 à 148 Histoire et Sciences nos 149 à 249 Exposition privée chez l’expert Uniquement sur rendez-vous préalable Exposition publique à l’ Hôtel Ambassador le mardi 26 juin de 10 heures à midi Abréviations : L.A.S. ou P.A.S. : lettre ou pièce autographe signée L.S. ou P.S. : lettre ou pièce signée (texte d’une autre main ou dactylographié) L.A. ou P.A. : lettre ou pièce autographe non signée En 1re de couverture no 125 : Niki de SAINT PHALLE (1930-2002). L.A.S. « Niki », avec dessin original, à Mme Claude Pompidou. En 4e de couverture no 40 : Théophile GAUTIER (1811-1872). Quatre poèmes autographes montés dans Émaux et Camées. ALDE Maison de ventes spécialisée Livres-Autographes-Monnaies Lettres & Manuscrits autographes Vente aux enchères publiques Mardi 26 juin 2018 à 14 h 15 Hôtel Ambassador Salon Mogador 16, boulevard Haussmann 75009 Paris Tél. : 01 44 83 40 40 Commissaire-priseur Jérôme Delcamp ALDE Belgique ALDE Philippe Beneut Maison de ventes aux enchères Boulevard Brand Withlock, 149 1, rue de Fleurus 75006 Paris 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél. 01 45 49 09 24 - Fax 01 45 49 09 30 [email protected] - www.alde.be [email protected] - www.alde.fr Tél. +32 (0) 479 50 99 50 Agrément 2006-587 6 8 13 19 Arts et Littérature 2 1. -

L'affaire Turpin Et La Politique Des Inventions En France À La Fin Du Xixe Siècle

L’affaire Turpin et la politique des inventions en France à la fin du XIXe siècle Gabriel Galvez-Behar To cite this version: Gabriel Galvez-Behar. L’affaire Turpin et la politique des inventions en France à la findu XIXe siècle. Le Mouvement social, Les Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, 2020, pp.147-166. 10.3917/lms1.273.0147. halshs-02157355v2 HAL Id: halshs-02157355 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02157355v2 Submitted on 3 Mar 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Copyright L’AFFAIRE TURPIN ET LA POLITIQUE DES INVENTIONS EN FRANCE A LA FIN DU XIXE SIECLE Gabriel GALVEZ-BEHAR Université de Lille – IRHIS Attention : Ce document est un pré-print. La version définitive de ce texte a été publiée. Merci de vous y référer et de citer Galvez-Behar, Gabriel. « L’affaire Turpin et la politique des inventions en France à la fin du XIXe siècle », Le Mouvement Social, vol. 273, no. 4, 2020, pp. 147-166. À la fin du XIXe siècle, une nouvelle forme d’organisation de l’activité inventive apparaît aux États-Unis et en Europe, caractérisée par l’émergence des premières structures de recherche dans les grandes entreprises et par le renforcement de leur contrôle sur les résultats de leur activité scientifique1. -

20150130 J-M Guislin

Henri Wallon La modération dans l’engagement politique et religieux (années 1870 - début des années 1880) Jean-Marc Guislin, Université de Lille, Lille 3 – Charles-de-Gaulle, IRHiS (UMR CNRS 8529) Cette communication dresse le bilan de ce nous savons d’Henri Wallon autour du thème de l’engagement d’un parlementaire modéré au début de la Troisième République que j’ai moi-même abordé dans différents travaux relatifs aux institutions et à la vie politique, à la liberté de l’enseignement supérieur et aux catholiques modérés. Introduction : qu’est-ce que la « modération », qu’est-ce qu’un « modéré » ? La réflexion sur ce concept a notamment été menée lors d’un colloque tenu à Nancy, à l’initiative de François Roth, en novembre 1998, qui portait sur Les modérés dans la vie politique française (1870-1965)1. Elle a été poursuivie lors de trois journées d’études organisées à l’Université de Lille 3 en 2005 et 2006, sous la direction de Jacques Prévotat et Jean Vavasseur-Desperriers, qui visaient à mieux connaître Les « chrétiens modérés » en France et en Europe (1870-1960)2. Quelques caractéristiques majeures ont ainsi pu être dégagées. La modération se définit3 par le rejet des extrêmes, le choix de la « tempérance qui [fait] défaut aux réactionnaires et aux révolutionnaires ». Elle « ne désigne pas seulement une ligne politique, une façon de se reconnaître dans un parti, mais [aussi] une façon d’être en société… Elle implique un rapport équilibré entre institutions et une façon morale de traiter son adversaire ». Elle correspond à un tempérament alliant un esprit ferme et tempéré à une apparence souvent un peu froide et hautaine. -

Fonds Gabriel Deville (Xviie-Xxe Siècles)

Fonds Gabriel Deville (XVIIe-XXe siècles) Répertoire numérique détaillé de la sous-série 51 AP (51AP/1-51AP/9) (auteur inconnu), révisé par Ariane Ducrot et par Stéphane Le Flohic en 1997 - 2008 Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1955 - 2008 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001830 Cet instrument de recherche a été encodé en 2012 par l'entreprise Numen dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 51AP/1-51AP/9 Niveau de description fonds Intitulé Fonds Gabriel Deville Date(s) extrême(s) XVIIe-XXe siècles Nom du producteur • Deville, Gabriel (1854-1940) • Doumergue, Gaston (1863-1937) Importance matérielle et support 9 cartons (51 AP 1-9) ; 1,20 mètre linéaire. Localisation physique Pierrefitte Conditions d'accès Consultation libre, sous réserve du règlement de la salle de lecture des Archives nationales. DESCRIPTION Type de classement 51AP/1-6. Collection d'autographes classée suivant la qualité du signataire : chefs d'État, gouvernants français depuis la Restauration, hommes politiques français et étrangers, écrivains, diplomates, officiers, savants, médecins, artistes, femmes. XVIIIe-XXe siècles. 51AP/7-8. Documents divers sur Puydarieux et le département des Haute-Pyrénées. XVIIe-XXe siècles. 51AP/8 (suite). Documentation sur la Première Guerre mondiale. 1914-1919. 51AP/9. Papiers privés ; notes de travail ; rapports sur les archives de la Marine et les bibliothèques publiques ; écrits et documentation sur les départements français de la Révolution (Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roer et Sarre) ; manuscrit d'une « Chronologie générale avant notre ère ». -

Camillo Cavour Diari

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PUBBLICAZIONE DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR CAMILLO CAVOUR D I A R I (1833-1856) II a cura di ALFONSO BOGGE MINISTERO PER I BENI CULTURALI AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI 199 1 UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI Comitato per le pubblicazioni: Renato Grispo, presidente, Paola Carucci, Arnaldo D'Acida rio, Antonio Dentoni Litta, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Giuseppe Pansini, Clau dio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isabella Zanni Rosiello, Lucia Moro, segretaria. DIARIO 1840 © 1991 Ministero per i beni culturali e ambientali Ufficio centrale per i beni archivistici ISBN 88-7125-029-X Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato Piazza Verdi - Roma. lO 00198 183 1991 Stampa: Arti Grafiche F.lli Palombi - Roma - Via dei Gracchi - Settembre Agenda rilegata in tela marrone, di fonna abbastanza inusitata, alta e stretta (dimensioni cm x recante sulla copertina e sul frontespizio il titolo «Ricordo giornaliero per l'anno13 40), Edita a Tonno da Stefano Cavalieri, negoziante in carta, per colmare la «mancanza1840». di un libro ave in ordine e con economia di tempo si potes sero registrare le giornaliere memorie di un particolare interesse», l'agenda consta in tutto di pagine numerate a stampa, di cui le prime due sono di frontespizio, quelle numerate118 dal al di diario e quelle numerate dal di notizie a stampa su magistrature,3 uffici94 pubblici, funzionari e attività commerciali95 01118 varie del Regno sar do. Le pagine destinate al diario sono divise in quattro scomparti bianchi so vrapposti, di cm x separati (3-94)da una linea nera a stampa, interrotta al centro dal la data, sempre a13 stampa. -

État Sommaire Des Fonds D'archives Privées Série AP

AVERTISSEMENT TRÈS IMPORTANT Pour approfondir votre recherche, pour remplir une demande de consultation de documents dont l’accès est soumis à une autorisation ou à une dérogation, la consultation de l’État sommaire n’est pas suffisante. Il est indispensable que vous consultiez aussi au préalable les inventaires et répertoires plus détaillés. Ils sont consultables soit en ligne (voir la rubrique « Inventaires et répertoires en ligne »), soit en salle des inventaires des Archives nationales (site de Paris). Les demandes de consultation rédigées uniquement à partir de l’État sommaire risquent de vous être retournées, afin que vous précisiez votre recherche. ÉTAT SOMMAIRE DES FONDS D’ARCHIVES PRIVÉES SÉRIE AP (1 à 680 AP) État revu et mis à jour à la date du 20 juin 2011 Archives nationales (site de Paris) Section des Archives privées AVERTISSEMENT AU LECTEUR Chaque notice de fonds comprend : – la cote du fonds dans la série AP (archives personnelles et familiales), AB XIX (fonds d’érudits et collections d’autographes) ou Mi (microfilm) ; – l’intitulé du fonds ou de la collection : titre que porte le fonds de toute ancienneté (chartrier de Tournon) ou titre forgé sur le nom de son producteur. On a distingué les fonds organiquement constitués, résultant de l’activité d’une personne physique ou morale dans l’exercice de ses activités, des collections de pièces diverses rassemblées par des érudits ou des amateurs d’autographes (collection de Coppet, par exemple). Dans le cas d’un individu isolé, le fonds a reçu pour appellation le prénom et le nom du producteur (fonds Alexandre Millerand) ; dans le cas d’une famille, seul a été retenu le patronyme. -

Herminie a Performer's Guide to Hector Berlioz's Prix De Rome Cantata Rosella Lucille Ewing Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2009 Herminie a performer's guide to Hector Berlioz's Prix de Rome cantata Rosella Lucille Ewing Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Ewing, Rosella Lucille, "Herminie a performer's guide to Hector Berlioz's Prix de Rome cantata" (2009). LSU Doctoral Dissertations. 2043. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2043 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. HERMINIE A PERFORMER’S GUIDE TO HECTOR BERLIOZ’S PRIX DE ROME CANTATA A Written Document Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in The School of Music and Dramatic Arts by Rosella Ewing B.A. The University of the South, 1997 M.M. Westminster Choir College of Rider University, 1999 December 2009 DEDICATION I wish to dedicate this document and my Lecture-Recital to my parents, Ward and Jenny. Without their unfailing love, support, and nagging, this degree and my career would never have been possible. I also wish to dedicate this document to my beloved teacher, Patricia O’Neill. You are my mentor, my guide, my Yoda; you are the voice in my head helping me be a better teacher and singer. -

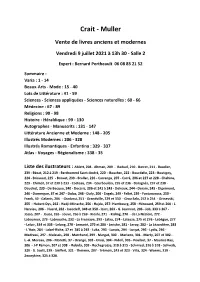

Crait - Muller

Crait - Muller Vente de livres anciens et modernes Vendredi 9 juillet 2021 à 13h 30 - Salle 2 Expert : Bernard Portheault 06 08 83 21 52 Sommaire : Varia : 1 - 14 Beaux-Arts - Mode : 15 - 40 Lots de Littérature : 41 - 59 Sciences - Sciences appliquées - Sciences naturelles : 60 - 66 Médecine : 67 - 89 Religions : 90 - 98 Histoire - Héraldique : 99 - 130 Autographes - Manuscrits : 131 - 147 Littérature Ancienne et Moderne : 148 - 205 Illustrés Modernes : 206 - 328 Illustrés Romantiques - Enfantina : 329 - 337 Atlas - Voyages - Régionalisme : 338 - 35 Liste des ilustrateurs : Ablett, 208 - Altman, 209 - Baduel, 210 - Barret, 211 - Baudier, 239 - Bécat, 212 à 219 - Berthommé Saint-André, 220 - Boucher, 222 - Bourdelle, 223 - Boutigny, 224 - Brissaud, 225 - Brouet, 239 - Bruller, 226 - Carrange, 207 - Carré, 206 et 227 et 228 - Chahine, 229 - Chimot, 37 et 230 à 233 - Cocteau, 234 - Courbouleix, 235 et 236 - Daragnès, 237 et 238 - Dauchot, 239 - De Becque, 240 - Decaris, 206 et 241 à 243 - Delvaux, 244 - Derain, 245 - Dignimont, 246 - Domergue, 37 et 247 - Dulac, 248 - Dufy, 206 - Engels, 249 - Falké, 239 - Fontanarosa, 250 - Frank, 40 - Galanis, 206 - Gradassi, 251 - Grandville, 329 et 330 - Grau Sala, 252 à 254 - Grinevski, 255 - Habert-Dys, 262 - Hadji-Minache, 256 - Hajdu, 257- Hambourg, 258 - Hérouard, 259 et 260 - L. Hervieu, 206 - Huard, 262 - Iacocleff, 348 et 350 - Icart, 263 - G. Jeanniot, 206 - Job, 333 à 367 - Josso, 207 - Jouas, 265 - Jouve, 266 à 269 - Kioshi, 271 - Kisling, 270 - de La Nézière, 272 - Laboureur, 273 - Labrouche, 232 - La Fresnaye, 293 - Lalau, 274 - Lalauze, 275 et 276 - Lebègue, 277 - Leloir, 334 et 335 - Lelong, 278 - Lemarié, 279 et 280 - Leriche, 281 - Leroy, 282 - La Lézardière, 283 - L’Hoir, 284 - Lobel-Riche, 37 et 285 à 292 - Luka, 293 - Lunois, 294 - Lurçat, 295 - Lydis, 296 - Madrassi, 297 - Malassis, 298 - Marchand, 299 - Margat, 300 - Mariano, 301 - Marty, 207 et 302 - L.-A. -

Présentation. L'entretien D'écrivain À La Radio (1960-1985)

Présentation. L’entretien d’écrivain à la radio (1960-1985). Formes et enjeux Au sein de la vaste logosphère créée par la radio au cours du XXe siècle, l’entretien d’écrivain est en France un genre « légion », abondant aussi bien en quantité qu’en diversité. Mode déterminant de la médiation de la littérature dans l’espace public, ce genre, produit de la civilisation du journal[1] avant d’être, aussi, celui de la radio et de la télévision, accompagne l’histoire des lettres dans les mutations à la fois médiatiques et commerciales qui l’affectent. La pratique de l’entretien fait son apparition sur les ondes dès les années 1920[2] ; les Radio- Dialogues de Frédéric Lefèvre sur Radio-Paris de 1930 à 1940, dérivés de sa célèbre sérieUne heure avec… publiée dans Les Nouvelles littéraires [3], lui donnent son premier lustre [4]. Le genre est particulièrement florissant dans les années 1950, qui voient naître à la fois le phénomène médiatiquement majeur des entretiens-feuilletons et l’entrée en scène de la télévision en noir et blanc, associant les écrivains dans son grand rendez-vous littéraireLectures pour tous (1953-1968) [5]. Dans les années 1970-1980, radio et télévision se partagent les deux séries d’entretiens culturels les plus populaires :Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter (1968-1982, 1988-1990) et Apostrophes de Bernard Pivot sur Antenne 2 (1975-1990). Les années 1980 marquent un tournant majeur dans cette histoire à épisodes : si les écrivains continuent de répondre aux sollicitations de ces deux médias « historiques »[6] , les émissions culturelles grand public leur font indéniablement moins de place, tandis que les émissions purement littéraires se raréfient hors de France Culture, transformée malgré elle en radio de niche. -

Photographies Lettres & Manuscrits Autographes

ALDE ALDE Photographies Lettres & Manuscrits autographes Manuscrits autographes & Photographies anciennes - Lettres www.alde.fr 92 jeudi 29 novembre 2012 Photographies anciennes nos 1 à 35 Littérature et Arts nos 36 à 132 Histoire et Sciences nos 133 à 433 Famille d'Orléans nos 341 à 349 Experts Pour les Photographies Pour les Autographes Christophe Gœury Thierry Bodin 6, rue Gaston Couté 75018 Paris Syndicat Français des Tél. 01 42 54 16 83 - Port. 06 16 02 64 91 Experts Professionnels en Œuvres d’Art [email protected] Les Autographes 45, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél. 01 45 48 25 31 - Facs 01 45 48 92 67 [email protected] 7, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 53 34 55 00 - Fax 01 42 47 10 26 [email protected] - www. rossini.fr présentera les nos 101, 173, 204 et 409. Ceux-ci sont signalés par un R dans le catalogue. Exposition privée chez Thierry Bodin Uniquement sur rendez-vous préalable Exposition publique Hôtel Regina Jeudi 29 novembre de 10 heures à midi MaisonALDE de ventes spécialisée Livres & Autographes Photographies anciennes Lettres & Manuscrits autographes Vente aux enchères publiques Le jeudi 29 novembre 2012 à 14 h 00 Hôtel Regina Salon de Flore 2, place des Pyramides 75001 Paris Tél. : 01 42 60 31 10 Commissaire-priseur Jérôme Delcamp EALDE Maison de ventes aux enchères 1, rue de Fleurus 75006 Paris Tél. 01 45 49 09 24 - Facs. 01 45 49 09 30 - www.alde.fr Agrément n°-2006-583 4 5 6 2 PHOTOGRAPHIES 1 3 1. Auteur non-identifié Saint-Tropez : port, bateaux, village, bravades (6).. -

The Reorganisation of the Conseil D'etat in 1852

VINCENT WRIGHT THE REORGANISATION OF THE CONSEIL D'ETAT IN 1852 THE STUDY OF A FRENCH ELITE* The Conseil d'Etat of the Second Republic was dissolved on 2nd December 1851. A letter of protest, signed by eighteen of the forty Conseillers, was sent to Boulay de la Meurthe, Vice-President of the Republic.1 The Conseil was distrusted by Louis Napoleon; although initially well-disposed towards him after his election, it had generally sided with the Legislative Assembly in its clashes with him. Less than a month before the coup d'e"tat, the Conseil clearly demonstrated where its sympathies lay; in November 1851, a large majority backed the Assembly and not the President over the project of law on "la responsibilite des depositaries de rautorite" publique" (the "Loi des Quest eurs").2 The decree which dissolved the old Conseil also proposed to submit to the nation a new constitution which promised, amongst other things, a "Conseil d'Etat forme" des hommes les plus distingues, preparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps legis- latif." Until the formation of this new body, twenty-eight members of the newly formed Consultative Commission, under the presidency of Jules Baroche, formed an administrative section which was given the task of fulfilling the duties of the old Conseil. * I should like to thank the Centre National de la Recherche Scientifique for the financial assistance which enabled me to do the research for this article. I should also like to thank the staff of the following archives: Archives Nationales, Archives de la Seine, Archives de la Guerre, Archives de la Marine, Archives de la Legion d'Honneur and the Section d'Histoire de France at the Bibliotheque Nationale.