PNUD Rapport Final Janvier 2010 ETUDE PLURI-DISCIPLINAIRE

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

WFP Burundi Country Brief Monaco, Netherlands, Russia, Switzerland, UNCERF, United States of March 2021 America, World Bank

WFP Burundi In Numbers Country Brief 2,499 mt of food assistance distributed March 2021 USD 820,334 cash transferred under food assistance to people affected by the socio-economic impact of COVID-19 and assets creation activities USD 8.5 m net funding requirements for the next six months (April-September 2021) 597,583 people assisted in March 2021 52% 48% Operational Updates Assistance to refugees WFP provided in-kind food assistance to 50,344 refugees (22,151 Operational Context males, 28,193 females, 13,593 children aged 0-59 months and 2,014 According to October 2020 IPC results, 11 percent of the people aged over 60 years), distributing a toal of 638 mt of food, population is facing emergency and crisis levels of food consisted of cereals, pulses, vegetable oil and salt. insecurity (phases 3 and 4). The Joint Approach to Nutrition and Assistance to returnees Food Security Assessment (JANFSA) carried out in December 2018 revealed that 44.8 percent of the population were food WFP assisted 9,590 Burundi returnees (4,699 males and 4,891 females) coming back from neighbouring countries with 452 mt of food. The insecure, with 9.7 percent in severe food insecurity. Provinces affected by severe food insecurity include Karusi (18.8 percent), assistance consisted of hot meals provided at transit centres, and a Gitega (17.5 percent), Muramvya (16.0 percent), Kirundo (14.3 three-month return package consisting of cereals, pulses, vegetable oil and salt to facilitate their reintegration in their communities. percent), and Mwaro (12.5 percent). The high population density, as well as the new influx of returnees from Tanzania and Food assistance to people affected by the socio-economic impact refugees from DRC, contributes to competition and disputes of COVID-19 over scarce natural resources. -

SITUATION REPORT 9 – 15 July 2007

SITUATION REPORT 9 – 15 July 2007 UNITED NATIONS NATIONS UNIES Office for the Coordination of Bureau de Coordination des Humanitarian Affairs in Burundi Affaires Humanitaires au Burundi http://ochaonline.un.org/Burundi http://ochaonline.un.org/Burundi ACTIVITIES AND UPDATES Update on repatriation Last week, UNHCR reported the return of 840 Burundian refugees who arrived from Tanzania through the entry points of Kobero / Muyinga province (182), Gisuru /Ruyigi province (248) and Mabanda / Makamba province (410). This is the first repatriation which has taken place since new measures to promote the return of Burundians from northwestern camps in Tanzania were announced. Nonetheless, statistics of previous years reveal that the present increase in the number of returnees is normal during this time of the year. Since the beginning of the UNHCR facilitated repatriation process in April 2002, the number of returnees normally starts increasing from May and peaks in August due to the end of the school year and harvests. The impact of the cash grant programme will be better evaluated through returnee caseloads starting from late September. During the period under review, 462 DRC refugees were transferred from Bujumbura to Musasa transit center (Ngozi province). To date, the total number of DRC refugees transferred to Gasorwe refugee camp and Musasa transit center in 2007 is 4,287. Update on Burundians expelled from Tanzania Expelled persons continue to arrive from Tanzania. During the reporting week, the Government project for the reintegration of war-affected persons (PARESI) registered 414 persons (205 families) expelled from Tanzania: 356 at the entry point of Kobero (Muyinga) and 58 in Mishiha (Cankuzo). -

Integrated Regional Information Network (IRIN): Burundi

U.N. Department of Humanitarian Affairs Integrated Regional Information Network (IRIN) Burundi Sommaire / Contents BURUNDI HUMANITARIAN SITUATION REPORT No. 4...............................................................5 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 26 July 1996 (96.7.26)..................................................9 Burundi-Canada: Canada Supports Arusha Declaration 96.8.8..............................................................11 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 14 August 1996 96.8.14..............................................13 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 15 August 1996 96.8.15..............................................15 Burundi: Statement by the US Catholic Conference and CRS 96.8.14...................................................17 Burundi: Regional Foreign Ministers Meeting Press Release 96.8.16....................................................19 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 16 August 1996 96.8.16..............................................21 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 20 August 1996 96.8.20..............................................23 Burundi: IRIN Daily Summary of Main Events 21 August 1996 96.08.21.............................................25 Burundi: Notes from Burundi Policy Forum meeting 96.8.23..............................................................27 Burundi: IRIN Summary of Main Events for 23 August 1996 96.08.23................................................30 Burundi: Amnesty International News Service 96.8.23.......................................................................32 -

Table of Contents

TABLE OF CONTENTS MAP OF BURUNDI I INTRODUCTION ................................................................................................. 1 II THE DEVELOPMENT OF REGROUPMENT CAMPS ...................................... 2 III OTHER CAMPS FOR DISPLACED POPULATIONS ........................................ 4 IV HUMAN RIGHTS VIOLATIONS DURING REGROUPMENT ......................... 6 Extrajudicial executions ......................................................................................... 6 Property destruction ............................................................................................... 8 Possible prisoners of conscience............................................................................ 8 V HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE CAMPS ........................................... 8 Undue restrictions on freedom of movement ......................................................... 8 "Disappearances" ................................................................................................... 9 Life-threatening conditions .................................................................................. 10 Insecurity in the context of armed conflict .......................................................... 11 VI HUMAN RIGHTS VIOLATIONS DISGUISED AS PROTECTION ................ 12 VII CONCLUSION.................................................................................................... 14 VIII RECOMMENDATIONS ..................................................................................... 15 -

BURUNDI: Floods and Landslides Flash Update No

BURUNDI: floods and landslides Flash Update No. 4 11 February 2020 HIGHLIGHTS • 3 people dead, 19 injured, and more than 11,000 displaced as a result of floods in Gatumba, Buterere, Kinama and Bubanza from 28 to 29 January 2020 • Relocation, shelter, and access to water, sanitation, and hygiene (WaSH) are among the most urgent needs • Response capacity remains fragile in view of the upcoming rainy season (February to mid-May) SITUATION OVERVIEW Although it should have been the short dry season (December – January 2019), heavy rainfall combined with other underlying factors caused flooding that cost lives, displaced people internally, and caused extensive damage to shelter, infrastructure (roads, schools and bridges), and crops (especially in swamps). The north-western provinces of Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural and Mairie have suffered – in varying degrees. The rains of 28-29 January 2020 particularly affected the northern and southern districts of Bujumbura Mairie, the commune of Mubimbuzi (Bujumbura Rural) and the communes of Bubanza province. • In the commune of Ntahangwa (Bujumbura Mairie), the Burundi Red Cross (BRC) and the local authorities counted 266 destroyed houses, 439 flooded houses and 1,390 internally displaced persons (IDPs). • In Bubanza, 266 houses were destroyed while 461 were partially destroyed. In addition, 3 people died, 19 were injured, and 1,507 people were displaced and left homeless. • In Mutimbuzi commune, the banks of the Rusizi River overflowed and flooded several districts of Gatumba, including Kinyinya 1&2, Muyange 1&2, Mushasha 1&2, Gaharawe (Bujumbura Mairie). According to the DTM, the first assessment reported 750 destroyed, 675 partially destroyed, and 942 flooded houses, as well as 9,743 IDPs in extreme need. -

WEEKLY SITUATION REPORT 7 – 13 August 2006

WEEKLY SITUATION REPORT 7 – 13 August 2006 UNITED NATIONS NATIONS UNIES Office for the Coordination of Bureau de Coordination des Affaires Humanitarian Affairs in Burundi Humanitaires au Burundi www.ochaburundi.org www.ochaburundi.org ACTIVITIES AND UPDATES • Training of Teachers and more classrooms: The Ministry of Education supported by UNICEF has intensified efforts to ensure quality education by training 935 teachers ahead of school resumption scheduled for next September. A two month training is under way in Mwaro for 224 teachers (from Bujumbura Rural, Cibitoke, Bubanza Makamba and Mwaro), Gitega for 223 teachers (from Gitega, Cankuzo, Karuzi, Ruyigi, Rutana and Muramvya), Ngozi for 245 (from Ngozi, Kirundo and Muyinga), and in Kayanza for 223 for the provinces of Kayanza and Muramvya. • Health, upsurge of malaria cases in Bubanza: Medical sources reported an increase in malaria cases throughout Bubanza province in July 2006 – 6,708 malaria cases against 3,742 in May. According to the provincial health officer quoted by the Burundi News agency (ABP), the most affected communes include Musigati, Rugazi and Gihanga. This is a result of insecurity prevailing in Musigati and Rugazi communes bordering the Kibira forest - families fleeing insecurity spend nights in the bush and is therefore exposed to mosquito bites. 2 of the 18 health centres in the province registered the highest number of cases: Ruce health centre (Rugazi Commune) registered 609 cases in July against 67 in May, and Kivyuka (Musigati) with 313 cases in July against 167 in May. According to the provincial doctor, drugs are available; however, the situation requires close follow-up as night displacements might continue due to increased attacks blamed on FNL rebel movement and other unidentified armed groups in the said communes. -

Date 02 June 2006

Emergency Report 2006-22 World Food Programme Emergency Report 2006 Issued Weekly by the United Nations World Food Programme Report No. 22 / 2006 - Date 02 June 2006 (A) Highlights (B) Middle East,Central Asia and Eastern Europe: (1) Afghanistan (2) Occupied Palestinian Territories (3) Russian Federation (Caucasus) (C) East & Central Africa: (1) Burundi (2) Congo (3) Congo, DR (4) Ethiopia (5) Rwanda (6) Somalia (7) Sudan (8) Tanzania (9) Uganda (D) West Africa: (1) Chad (2) Guinea (3) Liberia (4) Mauritania (E) Asia: (1) Indonesia (F) Latin America and Caribbean: (1) Colombia (2) Cuba (3) Ecuador (4) Guatemala (5) Nicaragua (A) Highlights (a) In Indonesia, WFP has reached at least 173,515 beneficiaries in Bantul and Klaten districts since its immediate response to the earthquake on 27 May. (b) Between 1 to 28 May, WFP dispatched a total amount of 40,167 tons of food from logistical hubs to the Darfur region in Sudan. (c) In Uganda, over 20,000 Internally Displaced Persons (IDPs) returning to their villages in Lira district received a 3-month resettlement ration. (d) In DR Congo, over 12,700 returnees from the Republic of Congo are expected to arrive in Mbandaka and surrounding areas by the end of December 2006. (e) During the heavy rains in May and April around 4,500 houses and nearly 1,400 hectares of various farm crops were destroyed in Burundi. (f) Food transportation to Somali region in Ethiopia is becoming increasingly difficult due to heightened insecurity, poor road infrastructure and low transportation capacity. (g) On 21 May 2006, close to 148,000 people in East and Central African countries joined hundreds of thousands of their fellow citizens around the globe to participate in Walk the World to call for the end of child hunger. -

Burundi Page 1 of 17

Burundi Page 1 of 17 Burundi Country Reports on Human Rights Practices - 2007 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor March 11, 2008 Burundi is a constitutional republic with an elected government and a population of 8.3 million. In August 2005, following local and parliamentary elections, the country's two houses of parliament indirectly elected as President, Pierre Nkurunzia, a member of the National Council for the Defense of Democracy–Forces for the Defense of Democracy (CNDD-FDD) political party. International observers reported that the elections, which ended a four-year transitional process under the Arusha Peace and Reconciliation Agreement, were generally free and fair. Although the CNDD-FDD party dominated parliament and the government, other major parties, notably the Burundian Front for Democracy (FRODEBU) and the Union for National Progress (UPRONA), were also represented. In September 2006 the government concluded a cease-fire agreement with the Party for the Liberation of the Hutu National Liberation Front (PALIPEHUTU-FNL or FNL), with which it had been engaged in hostilities since 1994, and began demobilizing an estimated 3,000 former FNL combatants. The government continued to integrate members of former rebel groups, including the CNDD-FDD, into the National Defense Forces (FDN). From 2004 to December 2007 the government demobilized more than 24,400 former combatants that included members of the regular army, some former rebels, and more than 3,000 child soldiers. Both sides generally adhered to the cease-fire agreement with the exception of a December 28 incident, in which the FNL attacked three military positions in Bubanza, resulting in several injuries and one death among government soldiers. -

Economic and Social Council

UNITED NATIONS E Distr. Economic and Social GENERAL Council E/CN.4/1997/12/Add.1 7 March 1997 ENGLISH Original: FRENCH COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Fiftythird session Item 3 of the provisional agenda ORGANIZATION OF THE WORK OF THE SESSION Second report on the human rights situation in Burundi submitted by the Special Rapporteur, Mr. Paulo Sérgio Pinheiro, in accordance with Commission resolution 1996/1 Addendum Introduction 1. This document is an addendum to the second report by the Special Rapporteur on the human rights situation in Burundi to the Commission on Human Rights at its fiftythird session. 2. Section A of this addendum contains a number of observations by the Special Rapporteur on the most recent developments in the crisis in Burundi and section B a list of the most significant allegations made to him concerning violations of the right to life and to physical integrity during the past year. A. Observations on the most recent developments in the crisis in Burundi 3. The serious violations of the right to life and to physical integrity listed in this addendum are closely linked to the further developments in the crisis in Burundi caused by the interruption of the transition to democracy following the assassination of President Ndadaye on 21 October 1993, the acts of genocide perpetrated against the Tutsis and the subsequent massacres of Hutus. Nevertheless, the current situation in Burundi and its influence on the human rights situation are closely linked to the resurgence of rebel movements in eastern Zaire and to the return of Burundi and Rwandan refugees to their countries of origin. -

General Assembly Distr

UNITED NATIONS A General Assembly Distr. GENERAL A/HRC/9/14 15 August 2008 Original: ENGLISH HUMAN RIGHTS COUNCIL Ninth session Agenda item 10 TECHNICAL ASSISTANCE AND CAPACITY-BUILDING Report of the independent expert on the situation of human rights in Burundi, Akich Okola* Summary The present report covers the independent expert’s ninth and tenth visits to Burundi, which were conducted from 2 to 8 December 2007 and from 29 June to 12 July 2008. The independent expert submitted a report on his eighth visit to the country from 20 to 26 May 2007 to the General Assembly at its sixty-second session (A/62/213). In that report, he suggested that the Government speed up the process of establishing a truth and reconciliation commission and a special tribunal, and called upon the Burundian authorities to fully investigate incidents of sexual violence and bring to justice those who committed such crimes. In addition, the independent expert asked the Government to implement the findings of the judicial commission on the Muyinga massacre and to investigate fully the Gatumba massacre. In the present report, the independent expert notes that the overall human rights situation in Burundi has deteriorated. More than 4,000 cases of human rights violations were committed in the first half of 2008 by law enforcement and administration of provinces. Most violations registered related to cases of ill-treatment, rape, torture of suspects by police officials and violations of due process by police and judicial officials. These issues are taken to the officials in charge in the Government by the Human Rights and Justice Section of the United Nations Integrated Office in Burundi (BINUB) in the context of its monitoring activities. -

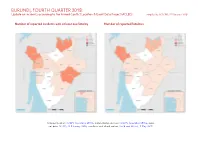

BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Compiled by ACCORD, 25 February 2020

BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 25 February 2020 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; incid- ent data: ACLED, 22 February 2020; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 FEBRUARY 2020 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 136 28 58 Conflict incidents by category 2 Protests 23 0 0 Development of conflict incidents from December 2016 to December 2018 2 Riots 17 10 10 Strategic developments 8 0 0 Methodology 3 Battles 7 3 7 Conflict incidents per province 4 Explosions / Remote 5 1 3 violence Localization of conflict incidents 4 Total 196 42 78 Disclaimer 6 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 22 February 2020). Development of conflict incidents from December 2016 to December 2018 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 22 February 2020). 2 BURUNDI, FOURTH QUARTER 2018: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 FEBRUARY 2020 Methodology GADM. Incidents that could not be located are ignored. The numbers included in this overview might therefore differ from the original ACLED data. -

EN Web Final

The Burundi Human Rights Initiative A FAÇADE OF PEACE IN A LAND OF FEAR Behind Burundi’s human rights crisis January 2020 A Façade of Peace in a Land of Fear WHAT IS THE BURUNDI HUMAN RIGHTS INITIATIVE? The Burundi Human Rights Initiative (BHRI) is an independent human rights project that aims to document the evolving human rights situation in Burundi, with a particular focus on events linked to the 2020 elections. It intends to expose the drivers of human rights violations with a view to establishing an accurate record that will help bring justice to Burundians and find a solution to the ongoing human rights crisis. BHRI’s publications will also analyse the political and social context in which these violations occur to provide a deeper and more nuanced understanding of human rights trends in Burundi. BHRI has no political affiliation. Its investigations cover human rights violations by the Burundian government as well as abuses by armed opposition groups. Carina Tertsakian and Lane Hartill lead BHRI and are its principal researchers. They have worked on human rights issues in Burundi and the Great Lakes region of Africa for many years. BHRI’s reports are the products of their collaboration with a wide range of people inside and outside Burundi. BHRI welcomes feedback on its publications as well as further information about the human rights situation in Burundi. Please write to [email protected] or +1 267 896 3399 (WhatsApp). Additional information is available at www.burundihri.org. ©2020 The Burundi Human Rights Initiative Cover photo: President Pierre Nkurunziza, 2017 ©2020 Private 2 The Burundi Human Rights Initiative TABLE OF CONTENTS Methodology 5 Acronyms 6 Summary 7 Recommendations 9 To the Burundian government and the CNDD-FDD 9 To the CNL 9 To foreign governments and other international actors 10 Map of Burundi 12 1.