La Voix 25.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Relais Assistants (Es) Maternels (Les

LISTE DES RELAIS ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) ADRESSE SECTEURS COUVERTS ALLOUIS RAMPE « A Petits Pas » ALLOUIS, MEHUN SUR YEVRE 02.48.20.51.74. 26 rue du Chemin Vert [email protected] 18500 ALLOUIS CDC Terres du Haut Berry Acheres, Allogny, Aubinges, Azy, Brecy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, Les Aix d’Angillon, La Chapelotte, Menetou Salon, Montigny, Morogues, Moulins/Yevre, Neuilly en Sancerre, Neuvy deux Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Rians, St Ceols, St Eloy de Gy, St Georges/Moulon, St Martin d’Auxigny, St Palais, Ste Solange, Soulangis, Vasselay, Vignoux ss les Aix CDC Vierzon Sologne Berry Dampierre en Graçay, Genouilly, Graçay, Méry/Cher, Nohant en Graçay, St Georges/La Prée, St Hilaire de Court, St Outrille, Thénioux ARGENT / SAULDRE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. 7 rue du 4 septembre Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18410 ARGENT SUR SAULDRE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AUBIGNY / NERE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. Allée du Printemps Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18700 AUBIGNY SUR NERE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AVORD RAMPE « La Septaine » CDC La Septaine 06.18.56.47.61 ou ZAC Les Alouettes Avord, Baugy, Chaumoux -

Vailly-Sur-Sauldre

LA SAUVEGARDE DE L' ART F RANÇAJS VAILLY-SUR-SAULDRE Cher, chef-lieu de canton, arrondissement Bourges, 830 habitants ~ GLISE SAINT-MARTIN. À l'extrémité nord-est du département du Vailly-sur-Sauldre (Cher) Cher, sur la rivière de la Grande Sauldre, entre le terroir berrichon Église Saint-Martin E du Pays-Fort et le Val de Loire giennois, le bourg de Vailly dépen Vue du massif oriental dait au spirituel de l'abbaye de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire). Elle y possédait un prieuré, dont toute trace a disparu, mais ce qui reste de roman dans l'église actuelle peut en garder le souvenir. L'église est implantée au bas de la place principale du bourg, en assez forte pente. Elle est construite en matériaux locaux: bourdage à la chaux de moellons de grès rouge-brun pour les murs et maçonnerie de pierres ferrugineuses pour les contreforts, dans une mise en oeuvre rustique quoique soignée. Dans son aspect actuel, l'édifice se compose, d'ouest en est, d'une sorte de narthex, d'une nef rectangulaire, d'un faux transept et d'un choeur orienté, ces deux derniers éléments ayant été construits entre 1840 et 1845 environ. L'entrée principale se fait donc par un portail en plein cintre (refait au XIX· s.), précédé d'un perron entre deux puissants contreforts d'angle qui maintiennent une haute façade presque aveugle, surmontée elle même d'un petit clocheton. On accède ainsi au vestibule précédant la nef ; entre deux volées d'escalier de pierre, on passe sous le portail roman, qui se compose d'une porte en plein cintre sans tympan décorée de trois rangs de voussures; l'arc supérieur est orné d'étoiles. -

Estimation Des Potentialités D'accueil De L'anguille Européenne, Des Aloses Et De La Lamproie Marine Dans Le Bassin Du Cher Aval

MÉMOIRE Présenté par : Thomas THIZY Dans le cadre de la dominante d’approfondissement : IDEA (Ingénierie de l’Environnement, Eau, Déchets et Aménagements durables) Estimation des potentialités d'accueil de l'anguille européenne, des aloses et de la lamproie marine dans le bassin du Cher aval Pour l’obtention du : DIPLÔME D’INGENIEUR d’AGROPARISTECH Cursus ingénieur agronome et du DIPLÔME D’AGRONOMIE APPROFONDIE Stage effectué du 01/03/2011 au 31/08/2011 A : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques Délégation interrégionale Centre, Poitou-Charentes Bâtiment A6 - BP 36009 3, avenue Claude Guillemin 45 060 Orléans CEDEX 2 Enseignant-responsable : Gilian CADIC Maître de stage : Vincent VAUCLIN Soutenu le 21/09/2011 2 Remerciements J’adresse mes sincères remerciements à Monsieur Bertrand, Délégué Interrégional à l'ONEMA pour m’avoir accueilli dans son établissement durant six mois, afin d’effectuer ce stage de fin d'études d'ingénieur agronome. Je remercie tout particulièrement Vincent Vauclin, mon maître de stage, ainsi que Pierre Steinbach, pour leur encadrement, leur disponibilité, leurs conseils et leur sympathie tout au long de ce travail. Ma gratitude va également à Caroline Berthier pour son aide à la pratique du SIG et à Sylvie Tomanova pour son appui en analyses statistiques, ainsi qu’à l’ensemble de leurs collègues de la Délégation Interrégionale d'Orléans (Dir4) pour leur disponibilité et l'excellente ambiance générale de travail. Je suis reconnaissant aux chefs et aux agents des services départementaux de l'ONEMA de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de l'Indre, du Cher et de l’Allier, ainsi qu’à Laëtitia Boutet-Berry, technicienne supérieure à la Dir 4, de m’avoir apporté leurs connaissances et leur aide logistique et pratique lors des opérations de terrain. -

Prefecture Du Cher

PRÉFECTURE DU CHER DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES AFFAIRES FINANCIERES Bureau départemental du contrôle de légalité ARRETE n° 2005 -1 - 1641 du 29 décembre 2005 portant création de la communauté de communes "Sauldre et Sologne" et valant statuts La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-5 et L 5214-1 et suivants ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-1-1250 du 8 Novembre 2005 fixant le périmètre des communes intéressées par le projet de création d’une communauté de communes ; Vu les délibérations favorables concordantes des conseils municipaux des communes de Argent-sur- Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Blancafort, Brinon-sur-Sauldre, La Chapelle-d’Angillon, Clémont, Ennordres, Ivoy-le-Pré, Ménétréol-sur-Sauldre, Méry-ès-Bois, Presly et Sainte-Montaine ; Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Oizon favorable aux statuts à l'exception de l'article 7 ; Vu la proposition du Trésorier-Payeur Général de désigner le Chef de poste chargé de la trésorerie d'Aubigny-sur-Nère pour assurer les fonctions de receveur de la communauté de communes ; Considérant que toutes les communes ont délibéré dans le délai de trois mois prescrit à l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales et que les conditions de majorité requises pour la création de la Communauté de communes prescrites par le même article sont emplies, à savoir que la moitié au moins des communes représentant les deux -

Pays Des Trois Provinces.Indd

Pays des Trois Provinces Liste des villes d’intervention de l’HAD Pays des Trois Provinces à Vierzon Achères Concressault Lazenay Ainay-le-Vieil Condé Le Châtelet Aize Contres Le Noyer Allouis Corquoy Le Pondy Ambrault Couargues Léré Anjouin Coust Les Bordes Lizeray Arcomps Crézançay-sur-Cher Lignières Ardenais Crézancy-en-Sancerre Limeux Argent sur Sauldre Culan Liniez Arpheuilles Dampierre en Gracay Loye-sur-Arnon Assigny Dampierre-en-Crot Luçay-le-Libre Aubigny sur Nère Diou Lury sur Arnon Bagneux Drevant Maisonnais Bannay Dun-le-Poëlier Marçais Bannegon Dun-sur-Auron Massay Barlieu Ennordres Mehun sur Yèvre Beddes Epineuil-le-Fleuriel Meillant Belleville-sur-Loire Farges-Allichamps Menetou sur Nahon Berry-Bouy Faverdines Menetou-Râtel Bessais-le-Fromental Feux Ménétréol-sous-Sancerre Blancafort Foëcy Ménétréols-sous-Vatan Bommiers Fontenay Ménétrols-sur-Sauldre Boulleret Gardefort Méreau Bouzais Genouilly Méry sur Cher Brinay Giroux Méry-ès-Bois Brinon sur Sauldre Gracay Meunet-Planches Brives Guilly Meunet-sur-Vatan Bruère-Allichamps Henrichemont Migny Bué Humbligny Montigny Bussy Ids-Saint-Roch Montlouis Buxeuil Ineuil Morlac Cerbois Issoudun Nancay Chabris Ivoy le Pré Neuilly-en-Sancerre Chalivoy-Milon Jalognes Neuvy sur Barangeon Chambon Jars Neuvy-deux-Clochers Charenton-du-Cher La Celette Neuvy-Pailloux Châteaumeillant La Celle Nohant-en-Gracay Châteauneuf-sur-Cher La Celle-Condé Nozières Chavannes La Champenoise Oizon Chéry La Chapelle d’Angillon Orcenais Chezal-Benoît La Chapelle Saint Laurian Orval Chouday La Chapelotte Orville -

Sommaire INTRODUCTION

Etat des lieux du SAGE Sauldre Sommaire INTRODUCTION.................................................................................................................... 1 1 PARTIE I : PRESENTATION DU BASSIN VERSANT............................................. 2 1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE ........................................................ 2 1.2 CONTEXTE PHYSIQUE GENERAL DU BASSIN VERSANT .................................................. 3 1.3 HYDROLOGIE ............................................................................................................. 28 1.4 ESPACES NATURELS ET ESPECES REMARQUABLES ..................................................... 38 1.5 SYNTHESE DE LA PREMIERE PARTIE « PRESENTATION DU BASSIN VERSANT » ........... 49 2 PARTIE II : QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX.......................................... 51 2.1 QUALITE PHYSICO -CHIMIQUE DES EAUX .................................................................... 51 2.2 QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ......................................................................... 79 2.3 ETAT DES LIEUX DCE ............................................................................................... 89 2.4 SYNTHESE DE LA DEUXIEME PARTIE « QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX »........... 95 3 PARTIE III : USAGES.................................................................................................. 96 3.1 DEMOGRAPHIE .......................................................................................................... 96 3.2 ALIMENTATION -

Argent-Sur-Sauldre — Place Du Marché

LIGNE RÉGULIÈRE N 100 Argent-sur-Sauldre — Place du Marché Blancafort • Brinon- sur-Sauldre • Clémont • Aubigny-sur-Nère Ménétréol-sur-Sauldre • Parking du Pré qui danse Oizon • Sainte-Montaine La Chapelle-d’Angillon — Alain Fournier Méry-ès-Bois — Église Saint-Palais — Place Quantilly — Concurrence Achères • Allogny• Ennordres • Méry-ès-Bois Saint-Martin-d’Auxigny — Gendarmerie • Presly • Quantilly EO-000725-5 - septembre 2016 - septembre EO-000725-5 - Saint-Georges-sur-Moulon — La Pipière Saint-Georges-sur-Moulon — Mairie Route du Faîtin Nouvelle Génération Bourges — Hans Holbein Bourges — Sncf Création Anatome 2008 - Impression IDB 2008 - Impression Anatome Création Bourges — Juranville Bourges — Gare routière Arrêt uniquement en période scolaire. 1 LIGNE RÉGULIÈRE HORAIRES AU 1ER SEPTEMBRE 2016 N 100 Argent-sur-Sauldre Bourges Bourges Argent-sur-Sauldre un tarif unique 2€ par voyage VOTRE CENTRALE D’INFORMATION ET DE RÉSERVATION 0 800 101 818 Argent-sur-Sauldre Bourges avec Bon voyage Pour tout savoir www.lignes18.fr LIGNE RÉGULIÈRE N 100 Argent-sur-Sauldre • Bourges ARRÊTS LMmJVS LMmJVS Argent-sur-Sauldre 6 h 50 13 h 20 Place du Marché Aubigny-sur-Nère 7 h 00 13 h 30 Parking du Pré qui danse La Chapelle-d’Angillon 7 h 15 13 h 45 Alain Fournier Saint-Palais — Place 7 h 30 14 h 00 Saint-Martin-d’Auxigny 7 h 35 14 h 05 Gendarmerie Saint-Georges-sur-Moulon 7 h 37 14 h 07 La Pipière Saint-Georges-sur-Moulon 7 h 39 14 h 09 Mairie Bourges — Hans Holbein 7 h 52 14 h 22 Bourges — Sncf quai C 7 h 57 14 h 27 Bourges — Gare routière 8 h 07 14 h 37 Ligne régulière. -

ARRETE N° 2011-3-0024 Et Qu'il Importe De Renforcer Les Mesures

PREFET DU CHER Direction départementale des Territoires 6 Place de la Pyrotechnie 18019 BOURGES CEDEX Téléphone : 02 34 34 62 40 Télécopie : 02 34 34 63 04 ARRETE n° 2011-3-0024 Portant reconnaissance du franchissement des seuils d’alerte et appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département du Cher Le préfet, Chevalier de la Légion d'Honneur Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 215-1 à L 215-13 concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L 432-3, L 432-5 et L 432-8 relatifs à la protection de la nature, les articles L 571-1 à L 571-8 relatifs aux bruits, les articles R 211-1 à R 211-9, R 211-66 à R 211-70 relatif à la limitation et à la suspension des usages de l’eau et les articles R 214-1 à R 214-60 portant application des articles L 214-1 à L 214-6, Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009, Vu l'arrêté n° 2011-1-456 du 9 mai 2011 définissant les seuils d’alerte et de crise des cours d’eau du département du Cher et les mesures générales ou particulières destinées à faire face à une menace de sécheresse par la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau. Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-1-457 du 9 mai 2011 portant reconnaissance du franchissement des seuils d’alerte et appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département du Cher, Vu l’arrêté préfectoral 2011146-0025 du 26 mai 2011 portant reconnaissance du franchissement -

Communiqué De Presse

Communiqué de presse Strasbourg, le 17 juillet 2019 Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l’été 2018 pour le département du Bas-Rhin Un arrêté interministériel du 18 juin 2019, publié au Journal offiel de fe jour, reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 13 communes du département du Bas-Rhin suite à l’épisode de séfheresse de l’été 2018. Cet arrêté est adopté en applifation des dispositions de l’artifle 1 er de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des viftimes de fatastrophes naturelles. L’arrêté refonnaît l’état de fatastrophe naturelle pour les dommages matériels direfts assurables provoqués par : ✗ Des mouvements de terrain diférentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Sont fonfernées pour fes dommages les fommunes de : • Altwiller • Bouxwiller • Heiligenstein • Herbitzheim • Hinsingen • Marlenheim • Sarre-Union • Sarrewerden • Saverne ✗ Des mouvements de terrain diférentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Sont fonfernées pour fes dommages les fommunes de : • Hofhfelden • Kirrwiller • Waltenheim-sur-Zorn • Wœrth Servife de la fommunifation interministérielle Mail : [email protected] Tél. : 03 88 21 68 77 Twitter : @Prefet67 Facebook : Préfet de la région Grand Est L’état de fatastrophe naturelle permet d’ouvrir droit à la garantie des assurés : • pour les efets de la fatastrophe naturelle sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au fode des assuranfes, • lorsque les dommages matériels direfts ont pour cause déterminante les efets de la catastrophe naturelle, • lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenanfe ou n’ont pu être prises. -

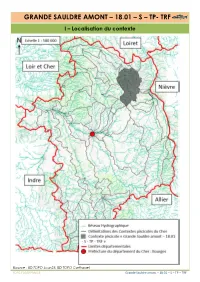

Grande Sauldre Amont – 18.01 – S – Tp- Trf

GRANDE SAULDRE AMONT – 18.01 – S – TP- TRF I – Localisation du contexte (Source : BD TOPO Scan25, BD TOPO Carthage) PDPG FDAAPPMA18 Grande Sauldre amont – 18.01 – S – TP – TRF II – Description générale *Cette carte n’a qu’une valeur indicative, et n’est en aucun cas une carte des linéaires réglementaires de cours d’eau. Se référer à la carte du lien de la DDT du Cher (http://cartelie.application.developpement- durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=conditionnalite&service=DDT_18) (Source : DDT 18). (Source : BD Carthage, BD SURFACE_EAU, BD ROE_Métropole_20140527) PDPG FDAAPPMA18 Grande Sauldre amont – 18.01 – S – TP – TRF SYNTHESE DESCRIPTION CONTEXTE Dans ce contexte, la Grande Sauldre s’écoule dans la région naturelle du Pays-Fort, au sein d’un environnement essentiellement agricole (Source : Chambre d’agriculture du Cher) au relief moyennement marqué. Situé au nord du département, ce contexte représente la partie amont du cours d’eau qui prend sa source dans le département du Cher, au niveau de la commune d’Humbligny. La Grande Sauldre est un affluent en rive droite de la rivière Le Cher, avec lequel elle conflue dans le département du Loir-et-Cher. Dans ce contexte, la Grande Sauldre reçoit essentiellement le débit de la Salereine en rive droite, au niveau de la commune de Vailly-sur-Sauldre. La Grande Sauldre et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole. Le contexte de la Grande Sauldre amont est en partie situé en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) « nappe du Cénomanien » pour les masses d’eau souterraines. Les ZRE sont définies en application de l'article R211- 71 du code de l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins" (Source : eaufrance.fr). -

Annexe De L'arrêté 2012-1-1361 : Inventaires Relatifs Aux Frayères Et Aux Zones D'alimentation

DEPARTEMENT CHER INVENTAIRES RELATIFS AUX FRAYERES ET AUX ZONES D’ALIMENTATION OU DE CROISSANCE DE LA FAUNE PISCICOLE AU SENS DU L.432-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT Liste des espèces fixée par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 en application du R.432-1 du Code de l’environnement Liste 1 - Chabot ; Lamproie de planer ; Lamproie de rivière ; Inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi « 1 » poissons Lamproie marine ; Ombre commun ; Truite de mer ; à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui Truite fario ; Vandoise correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce Liste 2 - Alose feinte ; Brochet ; Grande Alose Inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont « 2p » poissons été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes Liste 2 - Ecrevisse à pieds blancs Inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été « 2e » écrevisses constatée au cours de la période des dix années précédentes l'allier de la dore (nc) à la loire (nc) Liste Espèces présentes Cours d'eau / Délimitation amont Délimitation aval Observation milieu aquatique Grande Alose ; Brochet l'Allier Limite départementale Confluence avec la Loire, Cher - Nièvre - Allier, commune CUFFY 2p commune MORNAY- SUR-ALLIER Lamproie marine ; l'Allier Limite départementale Confluence avec la Loire, Vandoise ; Truite de mer Cher - Nièvre - Aliier, commune CUFFY -

Madame Le Maire Ouvre La Séance, S'assure Du Respect Du Quorum

Madame le Maire ouvre la séance, s’assure du respect du quorum, communique à ses collègues les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux empêchés : Mme GRESSIN (procuration à M. GRESSET) M. DUVAL (procuration à M. ADAM) Mme MARTIN (procuration à M. TASSEZ) M. DEROTTELEUR (procuration à Mme BOUVARD) Mme LEDIEU (procuration à Mme RENIER) Mme KEMPF (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER) Mme PROVENDIER (procuration à M. TURPIN) Madame le Maire transmet les excuses de Mme MALLET – M. AUTISSIER et M THOR. - Monsieur PEREIRA est désigné en qualité de secrétaire de séance. - Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le procès-verbal de la séance du 27 Septembre 2018, sans observation. - > Plans de financement de travaux d’éclairage public réalisés par le Syndicat d’Energie du Cher Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés les plans de financement suivants des travaux d’éclairage public à réaliser par le Syndicat d’Energie du Cher : – Déplacement d’un candélabre ZAC du Guidon pour un coût hors taxe de travaux de 1 909,66 € avec un reste à charge pour la commune de 954,83 € soit 50 % de la dépense. Madame le Maire précise que le candélabre en question gêne l’accès à une entreprise. – Rénovation éclairage public suite à une panne sur deux luminaires Ruelle des Passes pour un coût hors taxe de travaux de 1 713,42 € avec un reste à charge pour la commune de 514,03 €, soit 30 % de la dépense dans le cadre du plan REVE.