Sommaire INTRODUCTION

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Voix 25.Indd

LA VOIX DU PA TRI MOI NE de l’In dus trie N° 25 été 2011 Aubois de Terres et de Feux Les forges et la verrerie d’Ivoy le Pré (Cher) EDITORIAL SOMMAIRE Ivoy le Pré et ses ressources pour Éditorial Page 2 l’industrie Les forges d’Ivoy Ivoy le Pré et ses ressources pour Une récente sortie ATF concerna Ivoy le Pré aux nombreux toponymes prometteurs : le Minerai, le Jean-Pierre Syty l’industrie page 3 Bocard, l’Étang du Fourneau, la Forge... Mme et M. de Saporta, exploitants et expert forestier, et président de ATF Benoît Jaupître nous ont ouvert les modestes habitations des anciens ouvriers de la Verrerie et nous L’implantation des forges et d’une ont permis d’accéder aux ruines du Fourneau ; nous avons prolongé l’investigation vers le lieudit La verrerie pages 4 & 5 Forge où une longue activité industrielle avait pu être maintenue. Au passage, nous apercevons plu- Sortons du périmètre habituel de notre territoire du Pays de Loire Val d’Aubois pour reprendre contact avec nos voisins d’Ivoy-le-Pré, profi tant des indications consignées ici par Annie Laurant. Drummont de Melfort et la maison de sieurs « châteaux » dans la verdure forestière. Comme cela se passa dans toute l’Europe, au 17e siècle, une industrie du fer s’y créa au plus près des maître page 5 ressources naturelles qu’étaient la force motrice de l’eau, les forêts pour le combustible et le minerai facile à extraire. Cela dura le temps d’épuiser les réserves locales sous l’œil bienveillant des grosses Des verriers et « la Verrerie d’Ivoy » unités de Fourchambault, Montluçon ou Imphy qui trouvaient chez ces petits producteurs des produits pages 6 & 7 ébauchés leur permettant d’accroître leur tonnage. -

Vailly-Sur-Sauldre

LA SAUVEGARDE DE L' ART F RANÇAJS VAILLY-SUR-SAULDRE Cher, chef-lieu de canton, arrondissement Bourges, 830 habitants ~ GLISE SAINT-MARTIN. À l'extrémité nord-est du département du Vailly-sur-Sauldre (Cher) Cher, sur la rivière de la Grande Sauldre, entre le terroir berrichon Église Saint-Martin E du Pays-Fort et le Val de Loire giennois, le bourg de Vailly dépen Vue du massif oriental dait au spirituel de l'abbaye de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire). Elle y possédait un prieuré, dont toute trace a disparu, mais ce qui reste de roman dans l'église actuelle peut en garder le souvenir. L'église est implantée au bas de la place principale du bourg, en assez forte pente. Elle est construite en matériaux locaux: bourdage à la chaux de moellons de grès rouge-brun pour les murs et maçonnerie de pierres ferrugineuses pour les contreforts, dans une mise en oeuvre rustique quoique soignée. Dans son aspect actuel, l'édifice se compose, d'ouest en est, d'une sorte de narthex, d'une nef rectangulaire, d'un faux transept et d'un choeur orienté, ces deux derniers éléments ayant été construits entre 1840 et 1845 environ. L'entrée principale se fait donc par un portail en plein cintre (refait au XIX· s.), précédé d'un perron entre deux puissants contreforts d'angle qui maintiennent une haute façade presque aveugle, surmontée elle même d'un petit clocheton. On accède ainsi au vestibule précédant la nef ; entre deux volées d'escalier de pierre, on passe sous le portail roman, qui se compose d'une porte en plein cintre sans tympan décorée de trois rangs de voussures; l'arc supérieur est orné d'étoiles. -

Estimation Des Potentialités D'accueil De L'anguille Européenne, Des Aloses Et De La Lamproie Marine Dans Le Bassin Du Cher Aval

MÉMOIRE Présenté par : Thomas THIZY Dans le cadre de la dominante d’approfondissement : IDEA (Ingénierie de l’Environnement, Eau, Déchets et Aménagements durables) Estimation des potentialités d'accueil de l'anguille européenne, des aloses et de la lamproie marine dans le bassin du Cher aval Pour l’obtention du : DIPLÔME D’INGENIEUR d’AGROPARISTECH Cursus ingénieur agronome et du DIPLÔME D’AGRONOMIE APPROFONDIE Stage effectué du 01/03/2011 au 31/08/2011 A : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques Délégation interrégionale Centre, Poitou-Charentes Bâtiment A6 - BP 36009 3, avenue Claude Guillemin 45 060 Orléans CEDEX 2 Enseignant-responsable : Gilian CADIC Maître de stage : Vincent VAUCLIN Soutenu le 21/09/2011 2 Remerciements J’adresse mes sincères remerciements à Monsieur Bertrand, Délégué Interrégional à l'ONEMA pour m’avoir accueilli dans son établissement durant six mois, afin d’effectuer ce stage de fin d'études d'ingénieur agronome. Je remercie tout particulièrement Vincent Vauclin, mon maître de stage, ainsi que Pierre Steinbach, pour leur encadrement, leur disponibilité, leurs conseils et leur sympathie tout au long de ce travail. Ma gratitude va également à Caroline Berthier pour son aide à la pratique du SIG et à Sylvie Tomanova pour son appui en analyses statistiques, ainsi qu’à l’ensemble de leurs collègues de la Délégation Interrégionale d'Orléans (Dir4) pour leur disponibilité et l'excellente ambiance générale de travail. Je suis reconnaissant aux chefs et aux agents des services départementaux de l'ONEMA de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de l'Indre, du Cher et de l’Allier, ainsi qu’à Laëtitia Boutet-Berry, technicienne supérieure à la Dir 4, de m’avoir apporté leurs connaissances et leur aide logistique et pratique lors des opérations de terrain. -

Arrete Perimetre Modif 2008

PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER MISSION INTERSERVICES DE L’EAU DE LOIR-ET-CHER ARRÊTÉ modificatif n° 2008- de l’arrêté n° 02-3534 du 23 août 2002 fixant le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre Le préfet de la Région Centre et du Loiret Le préfet de Loir-et-Cher, Le préfet du Cher VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.212-26 à R.212-28 relatifs à la délimitation du périmètre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux et modifiant le code de l’environnement ; VU l’arrêté interpréfectoral n° 02-3534 du 23 août 2002 fixant le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre ; VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire- Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996 ; VU la circulaire d’application DE/SDATDCP/BCP/ n° 10 du 12 avril 2008 relative aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux ; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ; - ARRETENT - Article 1 er : Le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre créé par arrêté n° 02-3534 du 23 août 2002 est modifié ; Article 2 : Initialement délimité aux limites administratives des communes, il est modifié et remplacé par un périmètre calé sur la limite du bassin hydrographique de la Sauldre et du canal de la Sauldre, constitué par tout ou partie des territoires des 73 communes suivantes (cf. -

Votre Réseau Centre-Val De Loire*

VOTRE RÉSEAU CENTRE-VAL DE LOIRE* Versailles-Chantiers PARIS LIGNES FERROVIAIRES TER PARIS LIGNES ROUTIÈRES TER MARNE-LA-VALLÉE zais-Broué GRANVILLE Marche Houdan AÉROPORT ROISSY C.D.G. LIGNES RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE Massy - STRASBOURG LIGNE TGV TGV Dreux Rambouillet LILLE AUTRES RELATIONS FERROVIAIRES Gazeran AUTRES RELATIONS ROUTIÈRES MaintenonEpernon ACCEPTANT CERTAINS TARIFS SNCF ET TER CENTRE-VAL DE LOIRE St-Aubin-St-Luperce Courville-sur-Eure St-Piat La Villette- LIGNES ACCESSIBLES EN ANNUELYS AU Amilly-Ouerray Jouy DÉPART DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE Pontgouin St-Prest ET À DESTINATION DE CES RÉGIONS La Loupe Étampes Dourdan Bretoncelles Magny-BlandainvilleBailleau-le-Pin Lucé La Taye Auneau Guillerval Condé-sur-Huisne Monnerville Illiers-Combray Angerville Nogent-le-Rotrou Nemours-St-Pierre Voves Boisseaux Courtalain St-Pellerin Brou Toury Arrou Bonneval Château-Gaillard CAEN Mondoubleau Droué Artenay Chevilly Savigny-sur-BrayeSargé-sur-BrayeCormenon Châteaudun Cercottes Cloyes Montargis RENNES LE MANS Les Aubrais St-Hilaire-la-Gravelle Fréteval-Morée La Chapelle-St-Mesmin Chaingy-Fourneaux-Plage Epuisay Pezou St-Ay Meung-sur-Loire Vendôme- Baule St-Cyr-en-Val La Source Nogent-sur-Vernisson NANTES Villiers-sur-Loir Vendôme Beaugency St-Amand- Mer de-Vendôme Suèvres La Ferté-St-Aubin Château-du-Loir Ménars La Chaussée-St-Victor Gien Château-Renault St-Christophe-sur-le-Nais BLOIS CHAMBORD St-Paterne-Racan Monnaie La Ferté-Imbault Lamotte-Beuvron Coullons Briare Neuillé-Pont-Pierre Notre-Dame- Selles-St-Denis Faubourg-d’Orléans -

ARRETE N° 2011-3-0024 Et Qu'il Importe De Renforcer Les Mesures

PREFET DU CHER Direction départementale des Territoires 6 Place de la Pyrotechnie 18019 BOURGES CEDEX Téléphone : 02 34 34 62 40 Télécopie : 02 34 34 63 04 ARRETE n° 2011-3-0024 Portant reconnaissance du franchissement des seuils d’alerte et appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département du Cher Le préfet, Chevalier de la Légion d'Honneur Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 215-1 à L 215-13 concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L 432-3, L 432-5 et L 432-8 relatifs à la protection de la nature, les articles L 571-1 à L 571-8 relatifs aux bruits, les articles R 211-1 à R 211-9, R 211-66 à R 211-70 relatif à la limitation et à la suspension des usages de l’eau et les articles R 214-1 à R 214-60 portant application des articles L 214-1 à L 214-6, Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009, Vu l'arrêté n° 2011-1-456 du 9 mai 2011 définissant les seuils d’alerte et de crise des cours d’eau du département du Cher et les mesures générales ou particulières destinées à faire face à une menace de sécheresse par la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau. Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-1-457 du 9 mai 2011 portant reconnaissance du franchissement des seuils d’alerte et appliquant une limitation provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département du Cher, Vu l’arrêté préfectoral 2011146-0025 du 26 mai 2011 portant reconnaissance du franchissement -

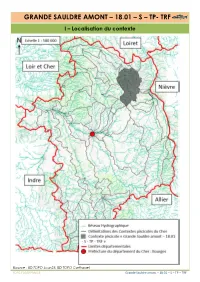

Grande Sauldre Amont – 18.01 – S – Tp- Trf

GRANDE SAULDRE AMONT – 18.01 – S – TP- TRF I – Localisation du contexte (Source : BD TOPO Scan25, BD TOPO Carthage) PDPG FDAAPPMA18 Grande Sauldre amont – 18.01 – S – TP – TRF II – Description générale *Cette carte n’a qu’une valeur indicative, et n’est en aucun cas une carte des linéaires réglementaires de cours d’eau. Se référer à la carte du lien de la DDT du Cher (http://cartelie.application.developpement- durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=conditionnalite&service=DDT_18) (Source : DDT 18). (Source : BD Carthage, BD SURFACE_EAU, BD ROE_Métropole_20140527) PDPG FDAAPPMA18 Grande Sauldre amont – 18.01 – S – TP – TRF SYNTHESE DESCRIPTION CONTEXTE Dans ce contexte, la Grande Sauldre s’écoule dans la région naturelle du Pays-Fort, au sein d’un environnement essentiellement agricole (Source : Chambre d’agriculture du Cher) au relief moyennement marqué. Situé au nord du département, ce contexte représente la partie amont du cours d’eau qui prend sa source dans le département du Cher, au niveau de la commune d’Humbligny. La Grande Sauldre est un affluent en rive droite de la rivière Le Cher, avec lequel elle conflue dans le département du Loir-et-Cher. Dans ce contexte, la Grande Sauldre reçoit essentiellement le débit de la Salereine en rive droite, au niveau de la commune de Vailly-sur-Sauldre. La Grande Sauldre et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole. Le contexte de la Grande Sauldre amont est en partie situé en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) « nappe du Cénomanien » pour les masses d’eau souterraines. Les ZRE sont définies en application de l'article R211- 71 du code de l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins" (Source : eaufrance.fr). -

Annexe De L'arrêté 2012-1-1361 : Inventaires Relatifs Aux Frayères Et Aux Zones D'alimentation

DEPARTEMENT CHER INVENTAIRES RELATIFS AUX FRAYERES ET AUX ZONES D’ALIMENTATION OU DE CROISSANCE DE LA FAUNE PISCICOLE AU SENS DU L.432-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT Liste des espèces fixée par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 en application du R.432-1 du Code de l’environnement Liste 1 - Chabot ; Lamproie de planer ; Lamproie de rivière ; Inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi « 1 » poissons Lamproie marine ; Ombre commun ; Truite de mer ; à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui Truite fario ; Vandoise correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce Liste 2 - Alose feinte ; Brochet ; Grande Alose Inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont « 2p » poissons été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes Liste 2 - Ecrevisse à pieds blancs Inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été « 2e » écrevisses constatée au cours de la période des dix années précédentes l'allier de la dore (nc) à la loire (nc) Liste Espèces présentes Cours d'eau / Délimitation amont Délimitation aval Observation milieu aquatique Grande Alose ; Brochet l'Allier Limite départementale Confluence avec la Loire, Cher - Nièvre - Allier, commune CUFFY 2p commune MORNAY- SUR-ALLIER Lamproie marine ; l'Allier Limite départementale Confluence avec la Loire, Vandoise ; Truite de mer Cher - Nièvre - Aliier, commune CUFFY -

Vivre a Menetou-Salon

VIVRE A MENETOU-SALON La lettre d’information de la municipalité Janvier 2012 N°4 LE MOT SOMMAIRE 3 LE MOT DU MAIRE 4 LA STATION D’ÉPURATION SUITE & FIN DU 5 LA RUE DE PARADIS SUITE & FIN 6 UNE AMÉRICAINE À MENETOU MAIRE 7 CHORALES 8 - 9 LE CLUB DE TENNIS DE MENETOU-SALON 10 BIBLIOTHÈQUE 11 LA CHASSE AU TRÉSOR DE LA GUILDE DU GRAND CENTRE 12 SPECTACLES ET CULTURE 13 - 14 BRINS DE CULTURE 1, 2, 3, Soleil… d 15 LE P’TIT TOUR DU BOURG Les rires joyeux des enfants sautillant dans les cours d’école ; 16 - 17 ÇA BOUGE AU FOYER-LOGEMENTS Les premières paroles d’une chanson populaire ; 18 - 19 HISTOIRE «LA PIERRE POINTE» La levée quotidienne d’une boule de feu source de vie et de chaleur. 20 - 21 GROS PLAN SUR MARIO D’SOUZA 22 - 23 AGENDA Quatre mots « 1, 2, 3, Soleil » et un flash, une image, une attente, une interprétation différente selon l’histoire ou l’âge. Pour moi, ces mots représentent la gaieté, la légèreté, la spontanéité, le mouvement, la chaleur, la vie, notre vie, votre vie. Cette vie, ce long fleuve, qu’il faudrait transformer quotidiennement en bien-être. Chacun possède une niche de bien-être calibrée à son territoire et à ses envies. Mais est-ce bien la bonne ? Est-il possible de rêver pour la caresser ? C’est curieux un rêve. Rêvez-vous? Vous souvenez-vous du contenu de vos rêves? Moi, impossible et pourtant je sais que je rêve, je sais que les situations partagées dans ces rêves sont toujours extraordinaires. -

Argent- Sur-Sauldre Est Très Inégalement Réparti Sur 13 Communes Du Département Du Loiret

CARTE GÉOLOGIQUE DE LA FRANCE - A 1/50000 ARGENT SUR-SAULDRE R. FLEURY ARGENT-SUR-SAULDRE La carte géologique à 1/50000 ARGENT~SUR-SAUlDREest recouverte par la coupure GIEN (N" 109) de la carte géologique de la France à 1180000 ::~,- ~l'.......,· Ç~l.~ "- ",,·lO". "~. MINISTËRE DE L'INDUSTRIE AIlGf.l_ ET DU COMMERCE EXTERIEUR ~ G<~ BRGM ~~ ~~ SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL 1- Bone POSlale 6009 - 4>060 Criton, Ce~. 2 - Fiance Sol""" ce, • ~.""- --------_._--- NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE ARGENT-SUR-SAULDRE À 1/50 000 par R. FLEURY avec la collaboration de S. DEBRAND-PASSARD, Y. GROS, C. MARTINS, P. MAGET, F. CHARNET 1991 Éditions du BRGM - BP 6009 - 45060 ORLÉANS Cedex 2 - FRANCE Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie au présent document doit être faite de la façon suivante : -pour la carte: FLEURY R. (1991) - Carte géol. France (1/50000), feuille Argent-sur-Sauldre (431) - Orléans: BRGM. Notice explicative par FLEURY R. et coll. (1991), 62 p. - pour la notice : FLEURY R., avec la collaboration de DEBRAND-PASSARD S., GROS Y., MAR- TINS C, MAGET P., CHARNET F. (1991) - Notice explicative, Carte géol. France (1/50000), feuille Argent-sur-Sauldre (431) - Orléans : BRGM, 62 p. Carte géologique par FLEURY R. (1991). © BRGM, 1991. Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Aucun extrait de ce docu ment ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (machine élec tronique, mécanique, à photocopier, à enregistrer, ou tout autre) sans l'autorisation préalable de l'éditeur. ISBN: -

Sens Beaujeu Sens Beaujeu

FACILE 5,72 km km 1 3H H15 Sens Beaujeu SenS Beaujeu Aux confins du Pays Fort et du Sancerrois, ce territoire de plateaux largement entaillés par la rivière de la Grande Sauldre offre une large palette de paysages. Le Château de Beaujeu, avec ses communs au bel ordonnancement, apporte au charme de la vallée et de la rivière qui la sillonne une dimension patrimoniale remarquable. Débuter la balade place de l’Église 1. et aller à gauche en direction de « Le Ru- jusqu’à l’ancien silo 5. Prendre la direction de Crézancy-en-San- guenard ». Continuer sur le chemin en face Emprunter la route de la Chapelotte à cerre. Passer devant un porche avec une jusqu’à la croix 3. droite. Passer devant le n°18 6 puis de- croix puis devant la mairie. Poursuivre Prendre le chemin à gauche. Quand vous vant les monuments aux morts 7. route de Sancerre jusqu’à la fontaine et le êtes face à l’ancienne école libre, aller Continuer dans la même direction pour lavoir de Combry 2. jusqu’au bout de ce chemin. 4. terminer la balade sur la place de l’Église. Revenir sur ses pas en direction du village Puis remonter la route sur votre gauche Infos locales À voir Château de Beaujeu, église datant du XIIIe siècle. À faire Chèvrerie de la Motte, Dé- couverte du Sancerrois à pied, à cheval et à vélo avec «Loire Nature Découverte». Pour en savoir plus 5 6 Office de Tourisme 7 du Sancerrois 2 4 D 1 Esplanade Porte César 18300 Sancerre 3 Tél. -

Syrphidae (Díptera) of Central France

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Volucella - Die Schwebfliegen-Zeitschrift Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 2 Autor(en)/Author(s): Speight Martin C. D. Artikel/Article: Syrphidae (Diptera) of Central France 20-35 ©Volucella; Dieter Doczkal (München) und Ulrich Schmid (Stuttgart), download www.zobodat.at 20 VoLUCELLA 2 (1/2), 1996 Syrphidae (Díptera) of Central France Martin C.D. Speight Speight, M.C.D. (1996): Syrphidae (Diptera) of Central France. - Volucella 2 (1/2), 20-35. Stuttgart. Records are presented for 223 species of Syrphidae, derived from the region of France comprising the Départements of Allier, Cher, Cote d ’Or, Indre, Indre-et- Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Saône-et-Loire and Yonne. Location of reference specimens is indicated. The ecological balance of this regional fauna is explored, by comparison between the habitat preferences of the species on this list and syrphid lists for North France, Great Britain, Ireland and the Atlantic zone of Europe in general. This shows that, at any location in the Atlantic zone, conversion of deciduous forest to conifer forest can be expected to result in a significant decrease in the diversity of the syrphid fauna. Zusammenfassung Aus den französischen Départments Allier, Cher, Cote d’Or, Indre, Indre-et- Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Saône-et-Loire and Yonne werden 223 Arten der Syrphidae gemeldet. Der Verbleib der Belegexemplare ist angegeben. Die ökologi sche Bilanz dieser Regionalfauna wird durch Vergleich zwischen den Habitat präferenzen der Arten dieser Liste mit Artenlisten fur Nord-Frankreich, Großbritan nien, Irland und die atlantische Zone Europas erörtert.