IFP 1208 Rive Sud Du Lac De Neuchâtel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Broye À Vélo Veloland Broye 5 44

La Broye à vélo Veloland Broye 5 44 Boucle 5 Avenches tel â euch N e Lac d Boucle 4 44 Payerne 5 Boucle 3 44 Estavayer-le-Lac 63 Boucle 2 Moudon 63 44 Bâle e Zurich roy Bienne La B Lucerne Neuchâtel Berne Yverdon Avenches 1 0 les-Bains Payerne Boucle 1 9 Thoune 8 Lausanne 3 Oron 6 6 6 Sion 2 Genève Lugano 0 c Martigny i h p a r g O 2 H Boucle 1 Oron Moudon - Bressonnaz - Vulliens Ferlens - Servion - Vuibroye Châtillens - Oron-la-Ville Oron-le-Châtel - Chapelle Promasens - Rue - Ecublens Villangeaux - Vulliens Bressonnaz - Moudon 1000 800 600 400 m 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 km Boucle 1 Oron Curiosités - Sehenwürdigkeiten Zoo et Tropiquarium 1077 Servion Adultes: CHF 17.- Enfants: CHF 9.- Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Tél. 021 903 16 71/021 903 52 28 Fax 021 903 16 72 /021 903 52 29 www.zoo-servion www.tropiquarium.ch [email protected] Le menhir du "Dos à l'Ane" Aux limites communales d'Essertes et Auborange Le plus grand menhir de Suisse visible toute l'année Tél. 021 907 63 32 Fax 021 907 63 40 www.region-oron.ch [email protected] ème Château d'Oron - Forteresse du 12 siècle 1608 Oron-le-Châtel Ouvert d'avril à septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Groupes de 20 personnes ouvert toute l'année sur rendez-vous. Tél. 021 907 90 51 Fax 021 907 90 65 www.swisscastles.ch [email protected] Hébergement - Unterkünfte (boucle 2 Moudon) Chambre d’hôte Catégorie*** Y. -

Nouvelles Croisières Sur Le Lac De Neuchâtel Bienne/Biel Neue Kreuzfahrten Auf Dem Neuenburgersee New Cruises on Lake Neuchâtel

Nouvelles croisières sur le Lac de Neuchâtel Bienne/Biel Neue Kreuzfahrten auf dem Neuenburgersee New cruises on Lake Neuchâtel Hauterive St-Blaise Neuchâtel La Tène Débarcadère Auvernier Dès l’été 2016, les offres sont multipliées sur le sud du lac de Neuchâtel : de quoi découvrir Boudry Ins une région aux nombreuses facettes en se Cortaillod La Sauge laissant bercer par les flots, pour une simple Bevaix croisière, voire une excursion multimodale Gorgier-Chez-le-Bart Gare Spécial ! / (train, vélo). Cudrefin Saint-Aubin Aussergewöhnlich! / Special! Ab Sommer 2016 besteht für den südlichen Vieille ville Vaumarcus Portalban Teil des Neuenburgersees ein erweitertes Sainte-Croix/ Le dernier weekend de juin la Fête EAU-Lac Transportangebot – ideal, um eine facettenreiche Les Rasses Concise Gletterens anime les bords de la Thièle à Yverdon-les- Region zu entdecken. Man kann mit dem Schiff Chevroux Bains. Les visiteurs assistent nombreux à übers Wasser gleiten oder sich für mehrere Morat/ Murten ce grand rassemblement. Démonstration de Verkehrsmittel (Schiff, Zug, Velo) entscheiden. chiens de sauvetage, animations par les associa- Grandson Starting in summer 2016 there are more tions locales, activités lacustres, guinguettes et options on the south of the Lake of Neuchâtel, concerts participent à une fête estivale bercée Estavayer- par la brise du lac de Neuchâtel. allowing passengers to explore a multi-faceted Cheyres le-Lac region as gentle waves carry them along for a Le bateau à vapeur Le Neuchâtel, patrimoine Yvonand Payerne historique, assure un horaire spécifique sur simple cruise, or even a multimodal excursion Parcours cyclable / Fahrradweg / Cycle route (train, bike). Yverdon-les-Bains le weekend. -

LOI 132.15 Sur Le Découpage Territorial (Ldecter) Du 30 Mai 2006

Adopté le 30.05.2006, entrée en vigueur le 01.09.2006 - Etat au 01.07.2013 (en vigueur) LOI 132.15 sur le découpage territorial (LDecTer) du 30 mai 2006 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 158, 160 et 179, chiffre 5 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète TITRE ILIMITES DES DISTRICTS Art. 1 Les districts 1 Le Canton de Vaud est divisé en dix districts, soit les districts de : Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord vaudois, Lausanne, Lavaux-Oron, Morges, Nyon, Ouest lausannois et Riviera-Pays-d'Enhaut. Art. 2 District d'Aigle 1 Le district d'Aigle comprend les communes de : Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Gryon, Lavey-Morcles, Leysin, Noville, Ollon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Rennaz, Roche, Villeneuve et Yvorne. 2 Le chef-lieu du district est Aigle. Art. 3 District de la Broye-Vully 3 1 Le district de la Broye-Vully comprend les communes de : Avenches, Brenles, Bussy-sur-Moudon, Carrouge, Champtauroz, Chavannes-sur-Moudon, Chesalles-sur-Moudon, Chevroux, Corcelles-le-Jorat, Corcelles-près-Payerne, Cremin, Cudrefin, Curtilles, Dompierre, Faoug, Forel-sur-Lucens, Grandcour, Henniez, Hermenches, Lovatens, Lucens, Missy, Moudon, Payerne, Prévonloup, Ropraz, Rossenges, Sarzens, Syens, Trey, Treytorrens (Payerne), Valbroye, Villars-le-Comte, Villarzel, Vucherens, Vulliens et Vully-les-Lacs. 2 Le chef-lieu du district est Payerne. Art. 4 District du Gros-de-Vaud 3, 4 1 Le district du Gros-de-Vaud comprend les communes de : Assens, Bercher, Bettens, Bioley-Orjulaz, Bottens, Boulens, Bournens, Boussens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Daillens, Echallens, Essertines-sur-Yverdon, Etagnières, Fey, Froideville, Goumoëns, Jorat-Menthue, Lussery-Villars, Mex, Montanaire, Montilliez, Morrens, Ogens, Oppens, Oulens-sous-Echallens, Pailly, Penthalaz, Penthaz, Penthéréaz, Poliez-Pittet, Rueyres, Saint-Barthélemy, Sullens, Villars-le-Terroir, Vuarrens et Vufflens-la-Ville. -

Travail De Bachelor

Travail de Bachelor Analyse de l’état du tourisme de Cudrefin et proposition de développement de l’offre touristique. Réalisé par : Aline Burri Professeur responsable : Rolf Wilk Mandant : Commune de Cudrefin Rendu le : 15 décembre 2014 HEGT Valais - www.hevs.ch Economie et Services, filière tourisme Travail de Bachelor Aline Burri Source des illustrations de la page titre Le bord du lac : http://www.swisscastles.ch/aviation/Vaud/aaville3/cudrefin.html La réserve naturelle de Cudrefin: http://www.juratroislacs.ch/fr/decouvertes/sites- naturels/centre-nature-aspo-de-la-sauge.1140.html Les oiseaux : http://www.myswitzerland.com/fr-ch/cudrefin-vd.html ii Travail de Bachelor Aline Burri Résumé L’atout touristique principal de Cudrefin est son emplacement au bord du lac et au sein de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. Toutefois, l’offre touristique en matière de loisir est très faible car le village n’a pas su capitaliser sur ses ressources naturelles. Ainsi bon nombre des touristes se rendant au sein de la commune pour y passer leurs vacances sont des habitués. Avec le temps, le nombre de touristes a stagné et les infrastructures deviennent vieillissantes. Par ailleurs, la commune a toujours géré seule sa politique touristique et ne s’est jamais intégrée aux organisations touristiques régionales. Toutefois les choses tendent à changer. Des discussions entre l’exécutif de la commune et Estavayer- Payerne Tourisme sont en cours pour rattacher Cudrefin à cette organisation régionale. Ce travail a pour but d’analyser l’état du tourisme actuel à Cudrefin et proposer de nouvelles offres de loisir au sein de la commune et sa région. -

A VENDRE « EXCLUSIVITE » / TEA ROOM - RESTAURANT Cudrefin * Centre Du Village *

A VENDRE « EXCLUSIVITE » / TEA ROOM - RESTAURANT Cudrefin * centre du village * 1 Salle à boire de 40 places, terrasse de 16 places, parking public avec 3 places privées 2 Description des lieux Centre du village de 1588 Cudrefin (Vaud, 1470 habitants) , Rue de la Dime 1, à 300 mètres du bord Est du lac de Neuchâtel avec petit port de plaisance et vaste aire de détente et à 50 mètres de l’administration communale dans la Grand-Rue. Le village fait partie du district de Broye-Vully qui comprend 31 communes dont Moudon, Lucens, Payerne et Avenches, ce qui représente un bassin versant de population d’environ 41'500 habitants. La célèbre région viticole du Vully avec le mont qui le domine à 653 mètres d’altitude sépare le lac de Neuchâtel à celui de Morat. Les 17 communes fribourgeoises voisines qui appartiennent au district du lac totalisent environ 36'000 habitants. Son chef-lieu est Morat, ville historique et touristique. Une forte population estivale qui se concentre sur les rives des lacs de Neuchâtel et de Morat, composée entre autre de beaucoup de suisse-allemands, augmente notablement le potentiel d’affaires dans ce secteur géographique. Rien que le camping communal de Cudrefin compte 490 places ce qui représente un potentiel de 1000 résidents permanents annuels et occasionnels par année. 3 4 Camping – Caravaning communal de Cudrefin : 490 places, quelque 1000 résidents en saison 5 Zone de vente avec buffet réfrigéré de présentation, surface de préparation, machine à café et lavage à l’arrière 6 Toilettes Hommes & Femmes 7 Descriptif : Fonds de commerce et transfert de bail Tea-Room et restaurant avec débit de boissons alcoolisées entièrement rénové à neuf en 2017 Idéalement situé au centre du village de Cudrefin, Tea-Room - restaurant de 40 places entièrement rénové à neuf en 2017 selon les normes légales actuelles d’hygiène, séparateur de graisses et sécurité (évacuation feu et extinction). -

Liste Des Préposés Agricoles En Fonction Au 1Er Janvier 2019

Liste des préposés agricoles en fonction au 1er janvier 2019 DISTRICT Nom ,Prénom ADRESSE LOCALITE Commune(s) atitrée(s) EST* E-MAIL PORTABLE 5403 CHESSEL-5404 CORBEYRIER- Aigle Cosandey Edouard Chemin du Rosset 1 1846 Chessel [email protected] 079 / 412.71.07 5145 YVORNE Aigle Darbellay David Rte de Chiètres 10 1880 Bex 5402 BEX-5406 LAVEY [email protected] 079 / 282.11.08 5408 NOVILLE-5412 RENNAZ-5413 Aigle Favrod Pierre-Alain Ch. du Battoir 2 1845 Noville EST [email protected] 079 / 207.89.57 ROCHE-5414 VILLENEUVE 5410 ORMONT-DESSOUS EST- Aigle Marchon Jean-Michel Le Crettex 1865 Vers-l'Eglise EST [email protected] 079 / 329.11.76 5411 ORMONT-DESSUS 5407 LEYSIN-5410 ORMONT- Aigle Métraux Jean-Louis Ch. des Mex 4 1854 Leysin EST [email protected] 079 / 693.50.31 DESSOUS SAU 5401 AIGLE-5405 GRYON-5409 Aigle Mottier Luc Rte d'Ollon 10 (Villy) 1867 Ollon (VD) EST [email protected] 079 / 204.47.56 OLLON 5453 CHABREY-5463 VILLARS-LE- Broye-Vully Bardet Didier Rte de Riaux 13 1584 Villars-le-Grand [email protected] 079 / 642.99.26 GRAND Broye-Vully Besson Claude Chemin du Bas-de-Chaux 12 1585 Bellerive 5452 BELLERIVE [email protected] 079 / 438.03.81 5455 CONSTANTINE-5459 Broye-Vully Gentizon Etienne Imp de Chorbey 1 1587 Constantine [email protected] 079 / 329.66.10 MONTMAGNY 5451 AVENCHES-5458 FAOUG- Broye-Vully Hodel Daniel Pré-Mermoud 1 1580 Avenches [email protected] 079 / 455.31.87 5461 OLEYRES Broye-Vully Siegfried Joël Ch. -

Lausanne UIA 2023 Lausanne U Architecture and Water a Lausanne UIA 2023 Architecture and Water

Lausanne 2023 Architecture and Water Lausanne UIA 2023 Lausanne U Architecture and Water A Lausanne UIA 2023 Architecture and Water Meeting between Lausanne, Geneva and Evian. Back to the source, designing the future. Together. 2 Lausanne UIA 2023 Contents 3 8. Other Requirements Passports & Visas 97 Health and security 97 Contents Letters of support 98 • Mayor of Lausanne, Grégoire Junod 99 • Municipal Cultural Council 100 • State Counselor, Pascal Broulis 101 • State Council 102 • Geneva State 103 • Federal Cultural Office 104 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 105 • Société des Ingénieurs et Architectes 106 • Fédération des Architectes Suisses 107 • Valais State 108 • Mayor of Evian, Marc Francina 109 1. Congress Theme Lausanne UIA 2023 4 • Mayor of Montreux, Laurent Wehrli 110 and Title Architecture and Water • CAUE Haute-Savoie 112 Local architectural Sightseeing 26 • General Navigation Company 113 Organization 28 • Swiss Tourism 114 Contact 29 • Swiss 116 • Fondation CUB 117 2. Congress City The Leman Region 30 • Swiss Engineering 118 Accessibility 42 Public Transportation 44 9. Budget Lausanne UIA 2023 Budget 120 General Navigation Company 46 UIA Financial Guarantee 122 Letters of Financial Guarantee 123 3. Congress Dates and Schedule 48 • City of Lausanne 123 4. Venues 50 • Vaud State 124 5. Accommodation 74 • Geneva State 125 6. Social Venues 78 • Federal Cultural Office 126 • Valais State 128 7. Architectural Tours Introduction 88 • City of Evian 129 White route: Alpine architecture 90 • City of Vevey 130 Green route: Unesco Heritage 92 • City of Montreux 131 Blue route: Housing Laboratory 94 • City of Nyon 132 4 Lausanne UIA 2023 Architecture and Water 5 Lausanne, birthplace of the UIA 1. -

Impôts Communaux 2017

En % imp. cant. Impôt Droits de mutation 1 base foncier Succ. et donations fond. et capital, foncier soc. 2017 bénéf., registre etc. fixe fortune, affecté s/immeubles ascendante descendante immatric. parents total ‐ cessions, jusqu'en en non étrangers spécial personnel compl. revenu, non directe directe collatérale cent ‐ Pour spécial Impôt Immeubles Constr. Impôt Ventes, Ligne Ligne Ligne Entre Impôt Chiens Adopté Valable Impôt 1 2 1+2 ‰ ‰ Fr. ct. ct. ct. ct. ct. ct. Fr. DISTRICT D'AIGLE Aigle 2016 2021 67.5 67.5 1.20 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Bex 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.25 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Chessel 2016 2017 74.0 ‐ 74.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Corbeyrier 2016 2017 70.0 ‐ 70.0 1.50 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 1.‐p/Fr Gryon 2016 2017 75.0 ‐ 75.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 50 100 50 100.‐ Lavey‐Morcles 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Leysin 2016 2017 78.0 ‐ 78.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Noville 2016 2017 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 ‐‐50 100 50 100.‐ Ollon 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessous 2016 2018 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessus 2016 2017 76.0 ‐ 76.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Rennaz 2016 2017 67.5 ‐ 67.5 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Roche 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 125.‐ Villeneuve 2016 2017 69.0 ‐ 69.0 1.00 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 115.‐ Yvorne 2016 2017 71.5 ‐ 71.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ DISTRICT DE LA BROYE‐VULLY Avenches 2016 2017 -

Carte Des Responsables De Secteur En Protection Incendie

Cudrefin at or M de c Vully-les-Lacs La ¯ Provence Faoug x u ro v Lac de Neuchâtel e h C Mutrux M is Avenches s Gran y dcour M a C Fiez u o b O r Concise o Tévenon B c n r o e C g n l n Fontaines/Grand l o e e e v r t n s G i - c l s r l C e a a l ( o n r V l e s n d a e C c s v u . - h p Bullet d e a n m ) / t P N p a Carte des Responsables de Secteur en Protection Incendie o a y va g ll n es e Fiez Sainte-Croix Vugelles-La Mot n so s d Payerne e an g Giez r r G O Vuiteboeuf Valeyres-ss-Mon Giovanna GRECO az ré No Montagny-p.-Yv. x- nt au Yvonand Baulmes ve se y p he ra m n . C v ha o B Villars-Epeney o C l - R Cathleen ARNAUD b s Chavannes-le-Ch m e a l h - y e C n y Treytorrens(Pay r o rn T a n S d u i Treycovagnes r C u d Rances e M s v n c Chêne-Pâquier o Didier GUIGNARD L a é Y l 'A t b h v o y e er o a a Valbroye g z Pomy y M em y d n Champtauroz o o en e r l t g C e r n t e Valeyres-sous-R n e S r Lignerolle o o B Patrick FRASSEREN D m Ependes (Vaud) e Valeyres/Ursins é l m D Henniez Villarzel o s Ballaigues n in s Montcherand t e - s lé r es C s L / U Orbe Y s Patrick STRAUSS v v n B Y e e O r / z Bioley-Magnoux e r s r p Valbroye t d o - O p Suchy s n e e t n Agiez n i n m è i s o r t e r C s O - Lucens Paul CHEVALLIER B e e g l o s e - Dompierre (Vd) Vallorbe Premier f Chavornay s n s f E r le s la n il s s R V le s l o e i e t m b r r r Pailly u s O y a r n Prévonloup - e C Séverine DELAFONTAINE i r Montanaire e e n C u u t s h m r - R a x c o v e r ô Bussy-s/Moudon y n Vaulion Juriens r e o t L A z B i a Vuarrens e é ér s r h s t n - e en l P e E p Bavois l . -

Liste Des Communes Avec Leur Ancien District

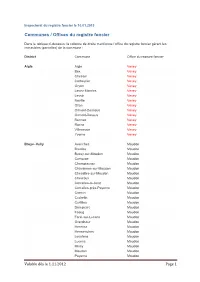

Inspectorat du registre foncier le 10.01.2013 Communes / Offices du registre foncier Dans le tableau ci-dessous, la colonne de droite mentionne l’office du registre foncier gérant les immeubles (parcelles) de la commune : District Commune Office du registre foncier Aigle Aigle Vevey Bex Vevey Chessel Vevey Corbeyrier Vevey Gryon Vevey Lavey-Morcles Vevey Leysin Vevey Noville Vevey Ollon Vevey Ormont-Dessous Vevey Ormont-Dessus Vevey Rennaz Vevey Roche Vevey Villeneuve Vevey Yvorne Vevey Broye–Vully Avenches Moudon Brenles Moudon Bussy-sur-Moudon Moudon Carrouge Moudon Champtauroz Moudon Chavannes-sur-Moudon Moudon Chesalles-sur-Moudon Moudon Chevroux Moudon Corcelles-le-Jorat Moudon Corcelles-près-Payerne Moudon Cremin Moudon Cudrefin Moudon Curtilles Moudon Dompierre Moudon Faoug Moudon Forel-sur-Lucens Moudon Grandcour Moudon Henniez Moudon Hermenches Moudon Lovatens Moudon Lucens Moudon Missy Moudon Moudon Moudon Payerne Moudon Valable dès le 1.11.2012 Page 1 Prévonloup Moudon Ropraz Moudon Rossenges Moudon Sarzens Moudon Syens Moudon Trey Moudon Treytorrens (Payerne) Moudon Valbroye Moudon Villars-le-Comte Moudon Villarzel Moudon Vucherens Moudon Vulliens Moudon Vully-les-Lacs Moudon Gros-de-Vaud Assens Yverdon Bercher Yverdon Bettens Yverdon Bioley-Orjulaz Yverdon Bottens Yverdon Boulens Yverdon Bournens Yverdon Boussens Yverdon Bretigny-sur-Morrens Yverdon Cugy Yverdon Daillens Yverdon Echallens Yverdon Essertines-sur-Yverdon Yverdon Etagnières Yverdon Fey Yverdon Froideville Yverdon Goumoëns Yverdon Jorat-Menthue Yverdon Lussery-Villars -

Swiss Volkskalender of the 18Th and 19Th Centuries – a New Source of Climate History?

Swiss Volkskalender of the 18th and 19th Centuries – A New Source of Climate History? Master Thesis Faculty of Science University of Bern handed in by Isabelle Vieli 2020 Supervisor: Prof. Dr. Christian Rohr, Institute of History, Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern Co-Supervisor: Prof. Dr. Stefan Brönnimann, Institute of Geography, Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern Abstract The Volkskalender is one of the earliest printed mass media of the early modern times. The non-calen- drical part, which also contains climate- and weather-related data, has not yet been systematically analysed. This study focuses on the Appenzeller Kalender, one of the most successful and continuous Volkskalender over time. Within the 144 observed years, 1,424 climate- and weather-related entries were counted. The information mainly consists of retrospective information, and to a lesser extent forecasts and knowledge on climate- and weather-related topics. The calendar reflects and discusses extreme natural events and impacts on society. About half of the years, which showed a peak in one of the quantitative analyses (such as number of pages, keywords and clusters), coincide with a re- ported weather anomaly. The yearly report on seasonal weather does not fulfil the requirements for a time series, as precise information on the measuring place and dates are missing. Therefore, a time series is not feasible. However, the extensive content related to weather and climate provides a de- tailed picture of the perception of natural events during the period 1722‒1865 and the change in ex- planatory patterns over time. 2 TABLE OF CONTENT 1. -

Inspecteurs Des Ruchers 2021

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires LISTE DES INSPECTEURS DES RUCHERS EN 2021 INSPECTEUR CANTONAL : CROZET Franck - Rue du Bourquin 30 - 1306 Daillens 021 862 90 78 079 815 71 20 [email protected] INSPECTEUR CANTONAL SUPPLEANT: 079 420 78 73 SCHMID Alain - Rue des Italiens 9B - 1308 La Chaux [email protected] AIGLE Responsable : GUILLET Frédéric - Rue de Chotron 3 - 1845 Noville 021 968 11 55 079 505 92 44 MAMIN Pierre-Alain - Route de Gryon 8 - 1880 Bex 024 463 29 27 079 290 07 08 GUILLET Gaël - Rue de Chotron 3 - 1845 Noville 079 359 35 51 ZUERCHER Albert - Grange du Bras 2 - 1845 Noville 021 960 21 86 079 270 06 30 [email protected] BROYE-VULLY Responsable : TENTHOREY Jean-Michel - Chemin de Cotey 5 - 1682 Dompierre 026 652 29 37 079 335 22 87 [email protected] Communes : Avenches - Champtauroz - Chevroux - Corcelles près Payerne - Cudrefin - Curtilles - Dompierre - Faoug Grandcour - Henniez - Lovatens - Lucens - Missy - Payerne - Prevonloup -Trey - Treytorrens - Valbroye - Villars le Comte - Villarzel Vully les Lacs BROYE-SUD Responsable: PEGUIRON Steeve - Chemin du Clos-Derrey 16 - 1614 Granges (Veveyse) 079 905 64 01 [email protected] TENTHOREY Jean-Michel - Chemin de Cotey 5 - 1682 Dompierre 026 652 29 37 079 335 22 87 [email protected] Communes : Bussy sur Moudon - Chavannes sur Moudon - Corcelles le Jorat - Hermenches - Moudon - Ropraz - Rossenges Syens - Vucherens - Vulliens GROS-DE-VAUD Responsable : PERRIER Alain - Chemin de la Combaz 6