Les Meulières Protohistoriques Et Antiques De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hébergements »

Formulaire d’inscription « Hébergements » Nom commercial de la structure – enseigne (ex. L’Atelier …) Entourez la case qui vous concerne puis reportez le montant total correspondant dans la dernière case. Partenariat 2021 (dépôt fly ers, site web et carnet Type d'activité de voyage ) (1) CC Hors CC Chambre d'hôtes 1 et 2 chambre(s) 4 7 € 6 7 € Chambre d'hôtes 3 et 4 chambres 5 2 € 7 5 € Chambre d'hôtes 5 chambres 6 4 € 8 2 € Gîte 1 à 4 personnes en tout 4 7 € 6 7 € Gîte 5 à 8 personnes en tout 5 2 € 75 € Gîte 9 personnes et plus en tout 6 4 € 82 € Hébergement de groupes (à partir de 12 pe rsonnes) 7 4 € 9 0 € Campin g 4 7 € 6 7 € + 1 € x _______ emplacements + 2.50 € x _____ chalets / mobil homes Je ne souhaite pas apparaître dans le carnet de voyage lié à mon activité / établissement 10 € sont à soustraire de mon partenariat 2021 MON TANT TOTAL € (1) CC = Communauté de Communes du Cordais et du Causse : Cordes sur Ciel, Milhars, Penne, Les Cabannes, Livers - Cazelles, Lacapelle - Ségalar, Le Riols, Roussayrolles, Saint Michel de Vax, Vaour, Marnaves, Vindrac - Alayrac, Saint Martin Laguép ie, Souel, Saint - Marcel - Campes, Bournazel, Laparrouquial, Mouzieys - Panens et Labarthe - Bleys . NB : pour tout second partenariat pris, le « carnet de voyage 2021 » est offert / soustrait (sur le pa rtenariat le moins cher). Photo Idem 2020 Nouvelle photo* * Photo libre de droit / haute résolution (300 DPI mini à 2 Mo max) / format de fichier : PNG ou JPEG / taille : rectangulaire paysage ; l'OT se réserve le droit de rogner les photos en fonction des besoins Nous ne prenons aucun règlement. -

2021-05-03 Plan De Chasse Cerf

Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn Tableau récapitulatif des décisions d’attribution de plans de chasse individuels Campagne 2021/2022 Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 425 – 6 à L. 425 – 13 et R. 425 – 1 – 1 à R. 425 – 17 du code de l’environnement, le président de la fédération départementale des chasseurs du Tarn a pris les décisions individuelles d’attribution de plan de chasse suivantes : Surface Attribution Attribution Matricule Intitulé Commune de rattachement en ha minimale maximale 1010104 SAUZIERE ST JEAN (LA) LA SAUZIERE-SAINT-JEAN 1525 3 4 1010105 RABASTENS RABASTENS 3392 0 1 1010106 TAURIAC TAURIAC 991 0 1 1020201 CASTELNAU DE MONTMIRAL CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 1825 4 5 1020202 SAINT JEAN DU CAUSSE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 535 2 3 1020203 GPT ST HUBERT LE VERDIER 960 9 12 1020205 MARTY Jean-Claude CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 72 1 2 1020206 LITTRE & SAUZE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 460 9 12 1020207 PUYCELCI PUYCELCI 1760 18 24 1020208 LARROQUE LARROQUE 1257 30 40 1020209 COSTE Alain (Abriols) LARROQUE 211 10 13 1020210 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 3530 88 117 1020211 PLAISIRS DE LA CHASSE SAINT-BEAUZILE 476 6 8 1020212 PUYCELCI LES BARRIERES PUYCELCI 1265 2 3 1020213 DIANE COTE GRESIGNE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 738 12 16 1020214 PRADELLES (LES) PUYCELCI 503 4 5 1020218 CAMPAGNAC ROUMEGOUSE CAMPAGNAC 233 1 2 1020222 AMICALE RIEULONG-VERE PUYCELCI 464 4 5 1020230 VERRIERS (LES) CAMPAGNAC 1107 14 18 1020234 SAINT MARTIN SUR VERE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 1115 11 15 O.N.F. -

Dans Le Tarn

Bienvenue à la Ferme A B C D E F G H I en Midi-Pyrénées .bienvenue-a-la-ferme-tarn.com www Paris Vers Villefranche- de-Rouergue ÉDITION 2011 2011 ÉDITION Clermont- Ferrand 1 1 Lot Bordeaux CAHORS Jouqueviel RODEZ D905 N Vers Rodez Tarn-et- D5 Garonne Montirat 3 Aveyron D95 MONTAUBAN ALBI 8 Saint-Christophe Gers Le Riols Mirandol-Bourgnounac Pau AUCH Tarn Biarritz TOULOUSE Saint-Martin- TARBES Montrosier Laguépie 0 Montpellier Milhars Lacapelle- D8 Haute- Ségalar Pampelonne Garonne Hautes- Montpellier Saint-Michel-de-Vax D9 Le Ségur 2 Ariège dans le 32 2 Laparrouquial Trévien Pyrénées Barcelone Mouzieys- Marnaves TanusD5 FOIX Almayrac 3 Roussayrolles Panens Bournazel D11 3 8 Tréban 5 26 Sainte-Gemme N8 D 9 90 D6 Tarn 5 Montauriol D6 Saint-Marcel-Campes 2 0 D91 2 0 Labarthe-Bleys 33 Lédas-et-Penthiès Terre d’histoire de pierres et de briques, le Tarn s’annonce pluriel et Penne Monestiés D91 Moularès D91 Les Cabannes Salles 088 Lacapelle-Pinet Tonnac N2 Saint-Jean- D3 Andorre D87 Vaour E Vindrac- Saint-Benoît- de-Marcel Barcelone D28 49 Alayrac Livers-Cazelles 50 de-Carmaux D5 Cordes- 3 singulier. Département aux mille saveurs, aux mille facettes. Combefa 25 Itzac Loubers sur-Ciel Virac Crespin Padiès Pour recevoir les autres cartes et Carmaux Rosières Faussergues Amarens Le Cérou D Labastide- Campagnac 60 Blaye-les-Mines se renseigner sur Bienvenue à la ferme 0 Milhavet Souel Gabausse 3 Terre de nature : vallée du Tarn, plateaux du Ségala, D90 Saint-Beauzile 2 Valence-d'Albigeois Frausseilles D92 en Midi-Pyrénées 2 17 Alos 8 Andouque N8 D8 D1 D9 24 1 D903 Le Dourn 7 5 Noailles Larroque 31 Donnazac Mailhoc Taïx Le Garric Chambre Régionale d’Agriculture coteaux du Gaillacois, Montagne Noire ou granit du Sidobre. -

Article TAD All\364 SIMONE

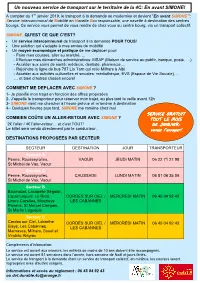

Un nouveau service de transport sur le territoire de la 4C: En avant SIMONE! A compter du 1 er janvier 2019, le transport à la demande se modernise et devient " En avant SIMONE ": Service Intercommunal de Mobilité en Navette Eco responsable , une navette à destination des centres bourgs. Ce service vous permet de vous rendre de chez vous au centre bourg, via un transport collectif. SIMONE , QU’EST CE QUE C’EST? Un service intercommunal de transport à la demande POUR TOUS ! Une solution qui s’adapte à mes envies de mobilité Un moyen économique et pratique de me déplacer pour: - Faire mes courses, aller au marché, ... - Effectuer mes démarches administratives: MSAP (Maison de service au public, banque, poste, …) - Accéder aux soins de santé: médecin, dentiste, pharmacie… - Rejoindre la ligne de bus 707 Lio Tarn qui relie Milhars à Albi - Accéder aux activités culturelles et sociales: médiathèque, EVS (Espace de Vie Sociale), ... … et bien d’autres choses encore! COMMENT ME DEPLACER AVEC SIMONE ? 1- Je planifie mon trajet en fonction des offres proposées 2- J’appelle le transporteur pour réserver mon trajet, au plus tard la veille avant 12h 3- SIMONE vient me chercher à l’heure prévue et m’amène à destination 4– Quelques heures plus tard, SIMONE me ramène chez moi SERVICE GRATUIT COMBIEN COÛTE UN ALLER-RETOUR AVEC SIMONE ? TOUT LE MOIS 2€ l’aller / 4€ l’aller-retour… et c’est TOUT! DE JANVIER: Le billet sera vendu directement par le conducteur. venez l’essayer! DESTINATIONS PROPOSEES PAR SECTEUR SECTEUR DESTINATION JOUR TRANSPORTEUR Secteur -

Colleges - Colleges - Aguts Puylaurens - J

SECTEUR TRANSPORT PRIORITAIRE - SECTEUR TRANSPORT DEROGATOIRE - COMMUNES DE RESIDENCE COLLEGES - COLLEGES - AGUTS PUYLAURENS - J. DURAND AIGUEFONDE MAZAMET - M. PAGNOL ALBAN ALBAN - A. FOURNIER ALBI ALBI ALBINE LABASTIDE ROUAIROUX - VALLEE DU THORE MAZAMET - J.L. ETIENNE ALGANS-LASTENS LAVAUR PUYLAURENS - J. DURAND ALMAYRAC BLAYE LES MINES - A. MALROUX ALOS CORDES SUR CIEL - VAL DU CEROU GAILLAC - A. CAMUS AMARENS CORDES SUR CIEL - VAL DU CEROU AMBIALET ALBAN - A. FOURNIER AMBRES LAVAUR ANDILLAC GAILLAC - A. CAMUS CORDES SUR CIEL - VAL DU CEROU ANDOUQUE VALENCE D'ALBIGEOIS - E. DE BEAUMARCHAIS ANGLES BRASSAC - LA CATALANIE APPELLE PUYLAURENS - J. DURAND ARFONS DOURGNE - M. CROS ARIFAT REALMONT - L. PAULIN ARTHES ST JUERY - SAUT DU SABO ASSAC VALENCE D'ALBIGEOIS - E. DE BEAUMARCHAIS AUSSAC ALBI - BELLEVUE AUSSILLON MAZAMET - J.L. ETIENNE MAZAMET - M. PAGNOL BANNIERES LAVAUR VERFEIL - J. GAY BARRE LACAUNE - MONTALET BEAUVAIS-SUR-TESCOU RABASTENS BELCASTEL LAVAUR BELLEGARDE-MARSAL ST JUERY - SAUT DU SABO BELLESERRE DOURGNE - M. CROS BERLATS BRASSAC - LA CATALANIE BERNAC GAILLAC - A. CAMUS CORDES SUR CIEL - VAL DU CEROU BERTRE PUYLAURENS - J. DURAND BLAN PUYLAURENS - J. DURAND BLAYE-LES-MINES BLAYE LES MINES - A. MALROUX BOISSEZON BRASSAC - LA CATALANIE LABRUGUIERE BOURNAZEL CORDES SUR CIEL - VAL DU CEROU BOUT-DU-PONT-DE-LARN MAZAMET - J.L. ETIENNE BRASSAC BRASSAC - LA CATALANIE BRENS GAILLAC - R. TAILLEFER BRIATEXTE GRAULHET - L. PASTEUR BROUSSE LAUTREC - LES PORTANELLES BROZE GAILLAC - A. CAMUS BURLATS CASTRES - J. MONNET BUSQUE GRAULHET - L. PASTEUR CABANES GRAULHET - L. PASTEUR CADALEN GAILLAC - R. TAILLEFER CADIX ALBAN - A. FOURNIER REQUISTA CAGNAC-LES-MINES ALBI - J. JAURES BLAYE LES MINES - A. MALROUX CAHUZAC DOURGNE - M. CROS CAHUZAC-SUR-VERE GAILLAC - A. -

Tarn (81) Bassins De Sante

JOUQUEVIEL MONTIRAT LE RIOLS MIRANDOL-BOURGNOUNAC SAINT-CHRISTOPHE TARN (81) SAINT-MARTIN-LAGUEPIE MONTROSIER LE RIOLS MILHARS LAPARROUQUIAL LACAPELLE-SEGALAR LE SEGUR SAINT-MICHEL-DE-VAX PAMPELONNE MOUZIEYS-PANENS TREVIEN TANUS BOURNAZEL ALMAYRAC ROUSSAYROLLESMARNAVES TREBAN PENNE LABARTHE-BLEYS SAINT-MARCEL-CAMPES SAINTE-GEMME MONTAURIOL LEDAS-ET-PENTHIES LES CABANNES SALLES MONESTIES MOULARES VAOUR TONNAC CORDES-SUR-CIEL LACAPELLE-PINET BASSINS DE SANTE VINDRAC-ALAYRAC SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX SAINT-JEAN-DE-MARCEL ITZAC CARMAUX ALBI LIVERS-CAZELLES COMBEFA AMARENS VIRAC CRESPIN PADIES ROSIERES LOUBERS FAUSSERGUES CAMPAGNAC SOUEL MILHAVET LABASTIDE-GABAUSSEBLAYE-LES-MINES SAINT-BEAUZILE FRAUSSEILLES VALENCE-D'ALBIGEOIS ALOS VALDERIES DONNAZAC NOAILLES LE DOURN TAIX ANDILLAC VILLENEUVE-SUR-VERE ANDOUQUE SAINT-MICHEL-LABADIE LARROQUE SAINTE-CECILE-DU-CAYROU MAILHOC LE GARRIC VIEUX SAINT-JULIEN-GAULENE LE VERDIER SAUSSENAC CAHUZAC-SUR-VERE CESTAYROLS CAGNAC-LES-MINES PUYCELCI CASTELNAU-DE-MONTMIRAL ASSAC CADIX CASTANET FRAISSINES LA SAUZIERE-SAINT-JEAN SAINTE-CROIX SAINT-CIRGUE MONTELS LESCURE-D'ALBIGEOISARTHES SERENAC FAYSSAC CRESPINET MONTDURAUSSE BROZE COURRIS TREBAS SENOUILLAC BERNAC SAINT-GREGOIRE ³ CASTELNAU-DE-LEVIS SAINT-JUERY SAINT-URCISSE LABASTIDE-DE-LEVIS ALBI SAINT-ANDRE CUNAC MARSAL AMBIALET SALVAGNAC TERSSAC GAILLAC RIVIERES MONTGAILLARD MARSSAC-SUR-TARN LE SEQUESTRE CAMBON CURVALLE LE FRAYSSE BELLEGARDE BEAUVAIS-SUR-TESCOU LISLE-SUR-TARN LAGRAVE VILLEFRANCHE-D'ALBIGEOIS BRENS CARLUS PUYGOUZON FLORENTIN ROUFFIAC SALIES TAURIAC -

Commune Association Aguts ADMR Aiguefonde AID 81 Alban

Commune Association Belcastel AAFP Cambon-lès-Lavaur ADMR Bellegarde ADMR Cambounet-sur-le-Sor AID 81 Aguts ADMR Belleserre AID 81 Cambounès AID 81 Aiguefonde AID 81 Berlats ADMR Campagnac ADMR Alban ADMR Bernac ADMR Carbes ADMR Albi ADMR Bertre ADMR Carlus ADMR Albine AID 81 Blan ADMR Carmaux ASAD, AADPR, Cahuzac Algans ADMR Blaye-les-Mines ASAD, AADPR, Cahuzac Castanet ADMR Almayrac ADMR Boissezon AID 81 Castelnau-de-Brassac ADMR Alos ASAD, AADPR, Cahuzac Bournazel ADMR Castelnau-de-Lévis ADMR Amarens ASAD, AADPR, Cahuzac Bout-du-Pont-de-Larn AID 81 Castelnau-de-Montmiral ASAD, AADPR, Cahuzac Ambialet ADMR Brassac ADMR Castres AID 81 Ambres AAFP Brens ADMR Caucalières AID 81 Andillac ASAD, AADPR, Cahuzac Briatexte AAFP Cestayrols ADMR Andouque ADMR Brousse ADMR Combefa ADMR Anglès ADMR Broze ASAD, AADPR, Cahuzac Cordes-sur-Ciel ASAD, AADPR, Cahuzac Appelle ADMR Burlats ADMR Coufouleux ASAD, AADPR, Cahuzac Arfons AID 81 Busque ADMR Courris ADMR Arifat ADMR Cabanès ADMR Crespin ADMR Arthès ADMR Cadalen ADMR Crespinet ADMR Assac ADMR Cadix ADMR Cunac ADMR Aussac ADMR Cagnac-les-Mines ADMR Cuq ADMR Aussillon AID 81 Cahuzac AID 81 Cuq-Toulza ADMR Bannières AAFP Cahuzac-sur-Vère ASAD, AADPR, Cahuzac Curvalle ADMR Barre ADMR Cambon ADMR Damiatte ADMR Beauvais-sur-Tescou ASAD, AADPR, Cahuzac Donnazac ASAD, AADPR, Cahuzac Guitalens ADMR Lagrave ADMR Dourgne AID 81 Itzac ADMR Lalbarède ADMR Durfort AID 81 Jonquières ADMR Lamillarié ADMR Dénat ADMR Jouqueviel ADMR Lamontélarié ADMR Escoussens AID 81 La Sauzière-Saint-Jean ASAD, AADPR, Cahuzac Laparrouquial -

Fédération Départementale Des Chasseurs Du Tarn

Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn Tableau récapitulatif des décisions d’attribution de plans de chasse individuels Campagne 2020/2021 Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 425 – 6 à L. 425 – 13 et R. 425 – 1 – 1 à R. 425 – 17 du code de l’environnement, le président de la fédération départementale des chasseurs du Tarn a pris les décisions individuelles d’attribution de plan de chasse suivantes : POUR L'ESPECE CERF Surface Attribution Attribution Matricule Intitulé Commune de rattachement Catégorie en ha minimale maximale 1010104 SAUZIERE ST JEAN (LA) LA SAUZIERE-SAINT-JEAN 1525 CEF 0 1 1010104 SAUZIERE ST JEAN (LA) LA SAUZIERE-SAINT-JEAN 1525 CEJ 0 1 1010104 SAUZIERE ST JEAN (LA) LA SAUZIERE-SAINT-JEAN 1525 CEM 0 2 1020201 CASTELNAU DE MONTMIRAL CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 1825 CEF 0 2 1020201 CASTELNAU DE MONTMIRAL CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 1825 CEM 0 5 1020202 SAINT JEAN DU CAUSSE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 533 CEM 0 2 1020202 SAINT JEAN DU CAUSSE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 533 CEF 0 1 1020203 GPT ST HUBERT LE VERDIER 960 DAG 0 2 1020203 GPT ST HUBERT LE VERDIER 960 CEM 0 3 1020203 GPT ST HUBERT LE VERDIER 960 CEJ 0 4 1020203 GPT ST HUBERT LE VERDIER 960 CEF 0 3 1020205 MARTY Jean-Claude CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 72 CEF 0 1 1020205 MARTY Jean-Claude CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 72 CEM 0 1 1020206 LITTRE & SAUZE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 460 CEJ 0 3 1020206 LITTRE & SAUZE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 460 DAG 0 1 1020206 LITTRE & SAUZE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 460 CEF 0 3 1020206 LITTRE & SAUZE CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 460 CEM -

SIL-Tarn.Pdf

Se renseigner La MSA Midi-Pyrénées Nord s'engage... • Vous pouvez contacter les délégués MSA et/ou le travailleur social de votre territoire qui vous apporteront des précisions sur ce dispositif, Soutien aux Initiatives Locales • ou téléphoner au service d’Action Sociale MSA Midi-Pyrénées Nord au 05 63 21 61 39 pour les territoires ruraux et les actions • ou par mail à [email protected] favorisant la vie sociale locale Dépôt du dossier Le dossier complété est à nous retourner avant le 15 septembre en joignant obligatoirement : • les statuts de l'association • la liste des membres du Conseil d'Administration • un RIB à l'adresse suivante : MSA Midi-Pyrénées Nord Service d'Action Sociale 180 rue Marcel Unal 82014 Montauban cedex ou par mail à [email protected] Vous pouvez télécharger le dossier sur notre site internet : MSA MPN 2021 - RC/ASC Réalisation Communication mpn.msa.fr/action-sociale MSA Midi-Pyrénées Nord Pour nous écrire : RODEZ - 17 avenue Victor Hugo - 12022 Téléphone : 05 63 48 40 00 MSA MPN mpn.msa.fr Sur le Tarn... CAHORS - 159 rue du Pape Jean XXIII - 46014 Fax : 05 63 21 61 00 180 avenue Marcel Unal ALBI - 14 rue de Ciron - 81017 mpn.msa.fr 82014 MONTAUBAN cedex MONTAUBAN - 180 avenue Marcel Unal - 82014 Soutien aux Initiatives Locales MPN 736 communes rurales des 4 départements La MSA Midi-Pyrénées Nord poursuit son soutien aux initiatives locales. de Midi-Pyrénées-Nord sont éligibles à notre dispositif Dans le cadre de sa politique d’action sociale et territoriale, la MSA a toujours affirmé sa volonté d’apporter une attention particulière aux territoires les plus ruraux. -

Guide De L'ingénierie Départementale

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN GUIDE DE L’INGÉNIERIE DÉPARTEMENTALE APPUI AUX COMMUNES ET EPCI septembre 2020 www.tarn.fr Ph : Adobe Stock 2 • Guide de l’ingénierie départementale du Tarn UN GUIDE DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE EN APPUI AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Guide de l’ingénierie départementale du Tarn • 3 guide INGÉNIERIE PUBLIQUE DÉPARTEMENTALE Jouqueviel Le Riols Mirandol- St-Christophe Montirat Bourgnounac t S -Martin-Laguépie Laparrouquial Les 23 cantons Montrosier Pampelonne t Milhars Lacapelle-Segalar Le Ségur S-Michel- Mouzieys- Le Département a décidé d’offrir un appui aux communes Tanus de-Vax Panens Trevien Marnaves Bournazel CARMAUX 2 Almayrac Roussayrolles VALLÉE DU CÉROU Treban Labarthe- Les te Ledas-et- Penne S -Gemme Moularès Bleys Cabannes St-Marcel- Montauriol Penthies Vaour Tonnac Salles Monestiés du Tarn Cordes- Lacapelle- Vindrac- Campes t Carmaux t Alayrac sur-Ciel S -Benoit- S-Jean- Pinet Itzac Combefa de-Carmaux de-Marcel (mise à jour le 22 novembre 2018) Amarens Livers-Cazelles Crespin Virac Blaye-les Faussergues Loubers Padiès Campagnac Souel Milhavet Labastide- -Mines Frausseilles Gabausse Rosières CARMAUX 1 t Valence- et EPCI en matière d’ingénierie publique. Ce guide regroupe S -Beauzile Alos Donnazac Valderiès LE SÉGALA dʼAlbigeois St-Michel- Le Dourn Ste-Cécile- Noailles Villeneuve- Mailhoc Taïx Le Garric Larroque Andillac t Labadie du-Cayrou Vieux sur-Vère Andouque S-Julien- Saussenac Gaulène Le Verdier Cagnac-les-Mines ALBI 4 Cahuzac-sur-Vère St-Cirgue Cestayrols te La Sauzière- Puycelci S -Croix Lescure- -

Fédération Départementale Des Chasseurs Du Tarn

Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn Tableau récapitulatif des décisions d’attribution de plans de chasse individuels Campagne 2020/2021 Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 425 – 6 à L. 425 – 13 et R. 425 – 1 – 1 à R. 425 – 17 du code de l’environnement, le président de la fédération départementale des chasseurs du Tarn a pris les décisions individuelles d’attribution de plan de chasse suivantes : POUR L'ESPECE CHEVREUIL Surface Attribution Attribution Matricule Intitulé Commune de rattachement en ha minimale maximale 1010100 MEZENS MEZENS 543 13 18 1010101 GRAZAC GRAZAC 2174 37 52 1010102 BEAUVAIS BEAUVAIS-SUR-TESCOU 1170 14 20 1010103 SALVAGNAC SALVAGNAC 1717 28 40 1010104 SAUZIERE ST JEAN (LA) LA SAUZIERE-SAINT-JEAN 1525 21 30 1010105 RABASTENS RABASTENS 3392 39 55 1010106 TAURIAC TAURIAC 991 17 24 1010107 ROQUEMAURE ROQUEMAURE 1062 25 35 1010108 MONTGAILLARD MONTGAILLARD 1142 17 24 1010109 LISLE SUR TARN LISLE-SUR-TARN 4235 64 90 1010110 SAINT URCISSE MONTDURAUSSE MONTDURAUSSE 2947 39 55 1010111 MONTVALEN MONTVALEN 800 10 14 1010114 REAL ROQUEMAURE ROQUEMAURE 576 12 17 1010115 CHASSAIGNE Pierre GRAZAC 186 6 8 1010117 SAINT MARTIN DE LA CESQUIERE SALVAGNAC 510 11 15 1010120 LAGASSE Jean Pierre LISLE-SUR-TARN 83 1 2 1010124 AMICALE DE LASTOURS LISLE-SUR-TARN 280 11 15 1010125 TROUCHE CHRISTIAN GRAZAC 121 1 2 1010126 ASSOCIATION DE CHASSE DE CAVALADE RABASTENS 205 3 4 1010127 STE DE CHASSE DES GAROUS SALVAGNAC 187 4 5 1010128 TEISSEDRE XAVIER GRAZAC 110 3 4 1010129 TAILLEFER GILLES MONTGAILLARD -

°13681 Pour L'indemnisation Au Titre Des Calamités Agricoles

N° 13951*02 ATTESTATION D'ASSURANCE DEVANT ÊTRE JOINTE AU CERFA N°13681 POUR L'INDEMNISATION AU TITRE DES CALAMITÉS AGRICOLES Campagne agricole : Année |2|0|1|7| Type du sinistre : Pertes de récoltes sur fruits et pépinières d’arbres à fruits et pertes de fonds sur pépinières forestières Date du sinistre :|1|9/|0|4|/|2|0|1|7| au |2|9/|0|4|/|2|0|1|7| Communes concernées par la calamité : Albi, Alos, Amarens, Ambres, Andillac, Anglès, Appelle, Arthès, Aussac, Beauvais-sur-Tescou, Bellegarde- Marsal, Bernac, Blan, Bournazel, Brassac, Brens, Briatexte, Broze, Busque, Cabanès, Les Cabannes, Cadalen, Cagnac-les-Mines, Cahuzac-sur-Vère, Cambon, Cambounet-sur-le-Sor, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes-sur-Ciel, Coufouleux, Cunac, Donnazac, Fayssac, Fauch, Fénols, Fiac, Florentin, Frausseilles, Fréjairolles, Fréjeville, Gaillac, Le Garric, Garrigues, Giroussens, Graulhet, Grazac, Itzac, Labarthe-Bleys, Labastide-de-Lévis, Labastide-Gabausse, Labastide-Saint-Georges, Labessière-Candeil, Laboutarie, Lacroisille, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Lavaur, Lempaut, Lescout, Lescure-d'Albigeois, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Lugan, Mailhoc, Marnaves, Marssac-sur-Tarn, Mézens, Milhars, Milhavet, Miolles, Missècle, Montans, Montdragon, Montdurausse, Montels, Montgaillard, Montrosier, Montvalen, Mouzieys-Teulet, Mouzieys-Panens, Navès, Noailles, Orban, Parisot, Péchaudier, Penne, Peyrole, Poudis, Poulan-Pouzols, Prades, Puybegon, Puycelsi, Puygouzon, Puylaurens, Rabastens,