Kanadas Human Security Agenda Institutionalisierung Einer

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

World Bank Document

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Fulfilling the Susan Whelan Promise: the Role for Public Disclosure Authorized 2003 Sir John Crawford Memorial Lecture Agricultural Research CGIAR Public Disclosure Authorized Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) is a strategic alliance of countries, international and regional organizations, and private foundations supporting 16 international agricultural research Centers that work with national agricultural systems, the private sector and civil society. The alliance mobilizes agricultural science to reduce poverty, foster human well-being, promote agricultural growth, and protect the environment. The CGIAR generates global public goods which are available to all. www.cgiar.org Fulfilling the Promise: the Role for Agricultural Research By Susan Whelan Minister for International Cooperation Canada 2003 Sir John Crawford Memorial Lecture Consultative Group on International Agricultural Research Nairobi, Kenya October 29, 2003 02 Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. Bonjour. Buenos Dias. Hamjambuni. Many distinguished speakers have stood behind this podium since the inaugural Sir John Crawford Memorial Lecture in 1985. It is with a sense of humility that I accept the honor to be numbered among them. As I do so, I would like to thank the Government of Australia for sponsoring this lecture and take a minute to reflect on the life and work of Sir John and on the reasons why funds, prizes and at least two lectures have been named in his honor. 03 I have not had the privilege of a personal acquaintance with Sir John. However, I admire the simple yet noble and profound proposition or objective on which this great gentleman built his sterling contribution to international development. -

The Victims of Substantive Representation: How "Women's Interests" Influence the Career Paths of Mps in Canada (1997-2011)

The Victims of Substantive Representation: How "Women's Interests" Influence the Career Paths of MPs in Canada (1997-2011) by Susan Piercey A thesis submitted to the School of Graduate Studies in partial fulfilment of the requirements for the degree of Masters of Arts Department of Political Science Memorial University September, 2011 St. John's Newfoundland Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington OttawaONK1A0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre r&tirence ISBN: 978-0-494-81979-1 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-81979-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Nnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

A Stone in the Water

A STONE IN THE WATER Report of the Roundtables with Afghan-Canadian Women On the Question of the Application UN Security Council Resolution 1325 in Afghanistan July 2002 Organized by the The Honourable Mobina S.B. Jaffer of the Advocacy Subcommittee of the Canadian Committee on Women, Peace and Security in partnership with the YWCA of Canada With Financial Support from the Human Security Program of the Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada We acknowledge The Aga Khan Council for Ontario for their support in this initiative 0 Speechless At home, I speak the language of the gender that is better than me. In the mosque, I speak the language of the nation that is better than me. Outside, I speak the language of those who are the better race. I am a non-Arabic Muslim woman who lives in a Western country. Fatema, poet, Toronto 1 Dedication This report is dedicated to the women and girls living in Afghanistan, and the future which can be theirs 2 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY…………………………………………………………insert BACKGROUND……………………………………………………………………...….4 OBJECTIVES……...………………………………………………………………….…9 REPORT………………………………………………………………………………...11 Introduction………………………………………………………………………11 What Are The Barriers to the Full Participation of Women in Afghan Society (Question 1)…………………………………….……………13 Personal Safety and Security…………………………………………………….13 Warlords…………………………………………………………………14 Lack of Civilian Police Force and Army………………………………...15 Justice and Accountability……………………………………………………….16 Education……………………………………………………………………..….18 -

Tuesday, June 8, 1999

CANADA VOLUME 135 S NUMBER 240 S 1st SESSION S 36th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Tuesday, June 8, 1999 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire'' at the following address: http://www.parl.gc.ca 15957 HOUSE OF COMMONS Tuesday, June 8, 1999 The House met at 10 a.m. International Space Station and to make related amendments to other Acts. _______________ (Motions deemed adopted, bill read the first time and printed) Prayers * * * _______________ PETITIONS ROUTINE PROCEEDINGS CHILD PORNOGRAPHY Mr. Werner Schmidt (Kelowna, Ref.): Mr. Speaker, it is D (1005) indeed an honour and a privilege to present some 3,000-plus [Translation] petitioners who have come to the House with a petition. They would request that parliament take all measures necessary to GOVERNMENT RESPONSE TO PETITIONS ensure that possession of child pornography remains a serious criminal offence, and that federal police forces be directed to give Mr. Peter Adams (Parliamentary Secretary to Leader of the priority to enforcing this law for the protection of our children. Government in the House of Commons, Lib.): Mr. Speaker, pursuant to Standing Order 36(8), I have the honour to table, in This is a wonderful petition and I endorse it 100%. both official languages, the government’s response to 10 petitions. THE CONSTITUTION * * * Mr. Svend J. Robinson (Burnaby—Douglas, NDP): Mr. [English] Speaker, I am presenting two petitions this morning. The first petition has been signed by residents of my constituency of COMMITTEES OF THE HOUSE Burnaby—Douglas as well as communities across Canada. -

Hiv/Aids and the Humanitarian Catastrophe in Sub-Saharan Africa

HOUSE OF COMMONS CANADA HIV/AIDS AND THE HUMANITARIAN CATASTROPHE IN SUB-SAHARAN AFRICA REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE Bernard Patry, M.P. Chair Irwin Cotler, M.P. Chair Sub-Committee on Human Rights and International Development June 2003 The Speaker of the House hereby grants permission to reproduce this document, in whole or in part for use in schools and for other purposes such as private study, research, criticism, review or newspaper summary. Any commercial or other use or reproduction of this publication requires the express prior written authorization of the Speaker of the House of Commons. If this document contains excerpts or the full text of briefs presented to the Committee, permission to reproduce these briefs, in whole or in part, must be obtained from their authors. Also available on the Parliamentary Internet Parlementaire: http://www.parl.gc.ca Available from Communication Canada — Publishing, Ottawa, Canada K1A 0S9 HIV/AIDS AND THE HUMANITARIAN CATASTROPHE IN SUB-SAHARAN AFRICA REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE Bernard Patry, M.P. Chair Irwin Cotler, M.P. Chair Sub-Committee on Human Rights and International Development June 2003 STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE CHAIR Bernard Patry VICE-CHAIRS Hon. Diane Marleau Stockwell Day MEMBERS Stéphane Bergeron John Harvard Murray Calder André Harvey Aileen Carroll Francine Lalonde Bill Casey Keith Martin Irwin Cotler Alexa McDonough John Duncan Deepak Obhrai Hon. -

General Assembly Distr.: General 25 March 2008

United Nations A/AC.252/2008/INF/1 General Assembly Distr.: General 25 March 2008 English only Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 Twelfth session 25 and 26 February and 6 March 2008 List of participants Chairman: Mr. Rohan Perera (Sri Lanka) Vice-Chairpersons: Mr. Diego Malpede (Argentina) Ms. Maria Telalian (Greece) Mr. Sabelo Sivuyile Maqungo (South Africa) Rapporteur: Mr. Lublin Dilja (Albania) 08-28339 (E) 280308 *0828339* A/AC.252/2008/INF/1 Country Representative Alternates Advisers Pays Représentant Suppléants Conseillers País Representante Suplentes Consejeros Afghanistan Albania Mr. Andris Stastoli Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Mr. Andrew Rose Austria Mr. Gerhard Pfanzelter Mr. Christian Ebner Mr. Konrad Bühler Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Ms. Ismat Vahan Mr. Tareq Md. Ariful Islam Mr. Toufiq Islam Shatil Barbados Belarus Belgium Mr. Johan Verbeke Mr. Christophe Payot Mr. William Roelants de Stappers Belize Benin Mr. Jean-Francis R. Zinsou Mr. Nicolas Codjo Bhutan Bolivia 2 08-28339 A/AC.252/2008/INF/1 Country Representative Alternates Advisers Pays Représentant Suppléants Conseillers País Representante Suplentes Consejeros Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Mr. Paulo Roberto C. Mr. Marcelo Böhlke Tarrisse de Fontoura Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Mr. Hugh Adsett Cape Verde Central African Republic Chad Chile Mr. Herman Quezada Mr. Rodrigo Toledo China Mr. Liu Zhenmin Ms. Chen Peijie Mr. LI Yongsheng Mr. Wang Chen Ms. Liu Ying Colombia Ms. Claudia Blum Mr. Alvaro Sandoval Bernal Comoros Congo Mr. Luc Joseph Okio Mr. Justin Biabaroh-Iboro Mr. Boniface Lezona, Mr. -

Friday, October 2, 1998

CANADA VOLUME 135 S NUMBER 131 S 1st SESSION S 36th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Friday, October 2, 1998 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire'' at the following address: http://www.parl.gc.ca 8689 HOUSE OF COMMONS Friday, October 2, 1998 The House met at 10 a.m. An hon. member: Let us not exaggerate. _______________ Hon. Don Boudria: —in its supposed wisdom, to resort to a procedural mechanism so as to prevent the bill from going forward. Prayers The opposition has asked that consideration of the bill to help small businesses be postponed for six months. _______________ Hon. Lucienne Robillard: What a contradiction! GOVERNMENT ORDERS Hon. Don Boudria: The Minister of Citizenship and Immigra- tion points out how contradictory this is. She is, as usual, right on the mark. D (1005) It is important that this bill to help small businesses go ahead. [English] [English] CANADA SMALL BUSINESS FINANCING ACT It is important that the opposition not cause delays on this bill by The House resumed from September 29 consideration of the moving dilatory motions, hoist motions or other procedural tricks motion that Bill C-53, an act to increase the availability of to stop this bill from going ahead. I do not think procedural tricks financing for the establishment, expansion, modernization and should be going on. Therefore I move: improvement of small businesses, be read the second time and That the question be now put. referred to a committee. -

The Austrian Rule of Law Initiative 2004 - 2008

The Austrian Rule of Law Initiative 2004 - 2008 – The Panel Series, the Advisory Group and the Final Report on the UN Security Council and the Rule of Law Konrad G. Bühler* I. Introduction II. The Austrian Rule of Law Initiative 1. The Panel Series and the Alpbach Retreat 2. The Advisory Group – the Group of “Friends of the Rule of Law” a. The 2005 World Summit Outcome b. The New General Assembly Agenda Item on The Rule of Law at the National and International Levels c. The Establishment of the Rule of Law Unit 3. The Final Report on The UN Security Council and the Rule of Law a. The International Rule of Law b. Strengthening the Rule of Law within States c. The Security Council as a Creature of Law d. The Security Council as Legislator e. The Security Council as Judge f. The Security Council and Individual Rights III. Conclusion I. Introduction The year 2004 marked the beginning of an unprecedented renaissance of the rule of law at the United Nations, which was ignited by then UN Secretary-General Kofi Annan and spurred by initiatives of several like- * The views expressed in this article are the author’s personal views only and cannot be attributed to the Permanent Mission of Austria or the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs. A. von Bogdandy and R. Wolfrum, (eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 12, 2008, p. 409-446. © 2008 Koninklijke Brill N.V. Printed in The Netherlands. 410 Max Planck UNYB 12 (2008) minded UN Member States. -

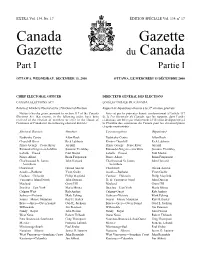

Canada Gazette, Part I, Extra

EXTRA Vol. 134, No. 17 ÉDITION SPÉCIALE Vol. 134, no 17 Canada Gazette Gazette du Canada Part I Partie I OTTAWA, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2000 OTTAWA, LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2000 CHIEF ELECTORAL OFFICER DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS CANADA ELECTIONS ACT LOI ÉLECTORALE DU CANADA Return of Members Elected at the 37th General Election Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale Notice is hereby given, pursuant to section 317 of the Canada Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 317 Elections Act, that returns, in the following order, have been delaLoi électorale du Canada, que les rapports, dans l’ordre received of the election of members to serve in the House of ci-dessous, ont été reçus relativement à l’élection de députés(es) à Commons of Canada for the following electoral districts: la Chambre des communes du Canada pour les circonscriptions ci-après mentionnées : Electoral Districts Members Circonscriptions Députés(es) Etobicoke Centre Allan Rock Etobicoke-Centre Allan Rock Churchill River Rick Laliberte Rivière Churchill Rick Laliberte Prince George—Peace River Jay Hill Prince George—Peace River Jay Hill Rimouski-Neigette-et-la Mitis Suzanne Tremblay Rimouski-Neigette-et-la Mitis Suzanne Tremblay LaSalle—Émard Paul Martin LaSalle—Émard Paul Martin Prince Albert Brian Fitzpatrick Prince Albert Brian Fitzpatrick Charleswood St. James— John Harvard Charleswood St. James— John Harvard Assiniboia Assiniboia Charlevoix Gérard Asselin Charlevoix Gérard Asselin Acadie—Bathurst Yvon Godin Acadie—Bathurst Yvon Godin Cariboo—Chilcotin Philip Mayfield Cariboo—Chilcotin Philip Mayfield Vancouver Island North John Duncan Île de Vancouver-Nord John Duncan Macleod Grant Hill Macleod Grant Hill Beaches—East York Maria Minna Beaches—East York Maria Minna Calgary West Rob Anders Calgary-Ouest Rob Anders Sydney—Victoria Mark Eyking Sydney—Victoria Mark Eyking Souris—Moose Mountain Roy H. -

Hansard 33 1..154

CANADA House of Commons Debates VOLUME 137 Ï NUMBER 108 Ï 1st SESSION Ï 37th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Friday, November 2, 2001 Speaker: The Honourable Peter Milliken CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire´´ at the following address: http://www.parl.gc.ca 6871 HOUSE OF COMMONS Friday, November 2, 2001 The House met at 10 a.m. Rights Tribunal and to make consequential amendments to other acts, as reported (with amendments) from the committee. Prayers Hon. Don Boudria (for the Minister of Indian Affairs and Northern Development) moved that the bill, as amended, be concurred in. GOVERNMENT ORDERS (Motion agreed to) The Deputy Speaker: When shall the bill be read the third time? Ï (1000) By leave, now? [English] Some hon. members: Agreed. MISCELLANEOUS STATUTE LAW AMENDMENT ACT, Hon. Don Boudria (for the Minister of Indian Affairs and 2001 Northern Development) moved that the bill be read the third time Hon. Don Boudria (for the Minister of Justice) moved that Bill and passed. C-40, an act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors Mr. John Finlay (Parliamentary Secretary to the Minister of and to deal with other matters of a non-controversial and Indian Affairs and Northern Development, Lib.): Mr. Speaker, I uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain am pleased to speak to the bill at third reading because it is of very provisions that have expired, lapsed, or otherwise ceased to have great importance to the people of Nunavut. -

Women As Executive Leaders: Canada in the Context of Anglo-Almerican Systems*

Women as Executive Leaders: Canada in the Context of Anglo-Almerican Systems* Patricia Lee Sykes American University Washington DC [email protected] *Not for citation without permission of the author. Paper prepared for delivery at the Canadian Political Science Association Annual Conference and the Congress of the Humanities and Social Sciences, Concordia University, Montreal, June 1-3, 2010. Abstract This research identifies the obstacles and opportunities women as executives encounter and explores when, why, and how they might engender change by advancing the interests and enhancing the status of women as a group. Various positions of executive leadership provide a range of opportunities to investigate and analyze the experiences of women – as prime ministers and party leaders, cabinet ministers, governors/premiers/first ministers, and in modern (non-monarchical) ceremonial posts. Comparative analysis indicates that the institutions, ideology, and evolution of Anglo- American democracies tend to put women as executive leaders at a distinct disadvantage. Placing Canada in this context reveals that its female executives face the same challenges as women in other Anglo countries, while Canadian women also encounter additional obstacles that make their environment even more challenging. Sources include parliamentary records, government documents, public opinion polls, news reports, leaders’ memoirs and diaries, and extensive elite interviews. This research identifies the obstacles and opportunities women as executives encounter and explores when, why, and how they might engender change by advancing the interests and enhancing the status of women. Comparative analysis indicates that the institutions, ideology, and evolution of Anglo-American democracies tend to put women as executive leaders at a distinct disadvantage. -

FY 2000 Country Commercial Guide: Austria

U.S. Department of State FY 2000 Country Commercial Guide: Austria The Country Commercial Guides for Austria and was prepared by U.S. Embassy Vienna and released by the Bureau of Economic and Business in July 1999 for Fiscal Year 2000. International Copyright, U.S. and Foreign Commercial Service and the U.S. Department of State, 1999. All rights reserved outside the United States. TABLE OF CONTENTS Chapter I Executive Summary Chapter II Economic Trends and Outlook A. Major Trends and Outlook B. Government Role in the Economy C. Balance of Payments Situation D. Infrastructure Situation Chapter III Political Environment A. Nature of Political Relationship with the U.S. B. Major Political Issues Affecting the Business Climate C. Synopsis of Political System, Schedule for Elections and Orientation of Major Political Parties Chapter IV Marketing U.S. Products and Services A. Distribution and Sales Channels B. Product Pricing Structures C. Retail Trends D. Use of Agents/Distributors; Finding a Partner E. Franchising F. Joint Ventures and Licensing G. Steps to Establishing an Office H. Selling Factors and Techniques I. Advertising and Trade Promotion J. Pricing Products K. Sales Services/Customer Support L. Selling to the Government M. Protecting Your Product from IPR Infringement N. Need for a Local Attorney Chapter V Leading Sectors for U.S. Exports A. Best Prospects for Non-Agricultural Products B. Best Prospects for Agricultural Products Chapter VI Trade Regulations, Customs, and Standards A. Trade Barriers, including Tariff and Non- Tariff Barriers B. Customs Regulations and Tariff Rates C. Import Taxes including Value Added Taxes D. Import License Requirements E.