Devesi Riconoscere Che Andrea Sabatini

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Napoli Nobilissima

RIVISTA DI ARTI, FILOLOGIA E STORIA NAPOLI NOBILISSIMA VOLUME LXXVII DELL’INTERA COLLEZIONE SETTIMA SERIE - VOLUME VI FASCICOLO I - GENNAIO - APRILE 2020 RIVISTA DI ARTI, FILOLOGIA E STORIA NAPOLI NOBILISSIMA direttore segreteria di redazione La testata di «Napoli nobilissima» è di proprietà Pierluigi Leone de Castris Stefano De Mieri della Fondazione Pagliara, articolazione Federica De Rosa istituzionale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Gli articoli pubblicati direzione Gianluca Forgione su questa rivista sono stati sottoposti a valutazione Piero Craveri Gordon M. Poole rigorosamente anonima da parte di studiosi Lucio d’Alessandro Augusto Russo specialisti della materia indicati dalla Redazione. redazione referenze fotografiche ISSN 0027-7835 Rosanna Cioffi Aranjuez, Palacio Real, inv. 10022318: p. 38 Un numero € 38,00 (Estero: € 46,00) Nicola De Blasi © Archivio dell’arte/Pedicini fotografi: Abbonamento annuale € 75,00 (Estero: € 103,00) Carlo Gasparri pp. 4, 52 Gianluca Genovese Beaulieu, National Motor Museum, redazione Girolamo Imbruglia collezione Lord Montagu of Beaulieu: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Fondazione Pagliara, via Suor Orsola 10 Fabio Mangone pp. 19 (in alto), 20 (in alto), 41 80131 Napoli Marco Meriggi Luigi Coiro: pp. 16, 26-27 (autorizzazione [email protected] Riccardo Naldi alla pubblicazione del MiBACT-Direzione Giulio Pane regionale Musei Campania), 46-47, 49-52 amministrazione Valerio Petrarca Londra, National Gallery: p. 21 prismi editrice politecnica napoli srl via Argine 1150, 80147 Napoli Mariantonietta Picone Madrid, Real Academia de Bellas Artes Federico Rausa de San Fernando: p. 76 Pasquale Rossi Ministero per i Beni e le attività culturali Nunzio Ruggiero e per il turismo - Direzione regionale Carmela Vargas (coordinamento) Musei Campania - Fototeca: pp. -

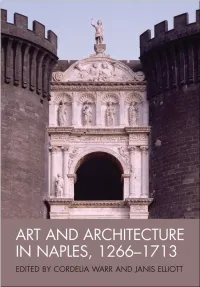

Art and Architecture in Naples, 1266-1713 / Edited by Cordelia Warr and Janis Elliott

This page intentionally left blank ART AND ARCHITECTURE IN NAPLES, 1266–1713 This page intentionally left blank ART AND ARCHITECTURE IN NAPLES, 1266–1713 NEW APPROACHES EDITED BY CORDELIA WARR AND JANIS ELLIOTT This edition first published 2010 r 2010 Association of Art Historians Originally published as Volume 31, Issue 4 of Art History Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons in February 2007. Blackwell’s publishing program has been merged with Wiley’s global Scientific, Technical, and Medical business to form Wiley- Blackwell. Registered Office John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom Editorial Offices 350 Main Street, Malden, MA 02148-5020, USA 9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK For details of our global editorial offices, for customer services, and for information about how to apply for permission to reuse the copyright material in this book please see our website at www.wiley.com/ wiley-blackwell. The right of Cordelia Warr and Janis Elliott to be identified as the authors of the editorial material in this work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except as permitted by the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, without the prior permission of the publisher. Wiley also publishes its books in a variety of electronic formats. -

Segni, Immagini E Storia Dei Centri Costieri Euro-Mediterranei

Segni, Immagini e Storia dei centri costieri euro-mediterranei Varianti strategiche e paesistiche a cura di Alfredo Buccaro, Ciro Robotti Segni, Immagini e Storia dei centri costieri euro-mediterranei Varianti strategiche e paesistiche a cura di Alfredo Buccaro, Ciro Robotti e-book edito da Federico II University Press con CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea Collana Storia e iconografia dell’architettura, delle città e dei siti europei, 4 Direzione Alfredo BUCCARO Co-direzione Francesca CAPANO, Maria Ines PASCARIELLO Comitato scientifico internazionale Aldo AVETA Fabio MANGONE Gemma BELLI Brigitte MARIN Annunziata BERRINO Bianca Gioia MARINO Gilles BERTRAND Juan Manuel MONTERROSO MONTERO Alfredo BUCCARO Roberto PARISI Francesca CAPANO Maria Ines PASCARIELLO Alessandro CASTAGNARO Valentina RUSSO Salvatore DI LIELLO Carlo TOSCO Antonella DI LUGGO Carlo Maria TRAVAGLINI Leonardo DI MAURO Massimo VISONE Michael JAKOB Ornella ZERLENGA Paolo MACRY Guido ZUCCONI Andrea MAGLIO Segni, Immagini e Storia dei centri costieri euro-mediterranei Varianti strategiche e paesistiche a cura di Alfredo BUCCARO e Ciro ROBOTTI © 2019 FedOA - Federico II University Press ISBN 978-88-99930-04-2 Contributi e saggi pubblicati in questo volume sono stati valutati preventivamente secondo il criterio internazionale della Double-blind Peer Review. I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. -

On Two Italian Marble Reliefs Depicting Apostles from the Moscow Pushkin State Museum of Fine Arts Collection

668 В. А. Расторгуев УДК: 72.04:73;7.027.2;7.061 ББК: 85.133(3) А43 DOI: 10.18688/aa199-5-60 В. А. Расторгуев Границы в атрибуции: о двух итальянских мраморных рельефах с изображением апостолов из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина Настоящая публикация посвящена двум небольшим по размеру мраморным релье- фам с изображением апостолов с книгой, хранящимся в собрании ГМИИ им. А. С. Пуш- кина1. Не фигурирующие до сих пор ни в одной научной работе, рельефы все ещё мало известны специалистам и представляют собой несомненный интерес с точки зрения атрибуции и круга связанных с ней вопросов2. Поступившие в собрание ГМИИ в 1934 г., рельефы традиционно приписывались неизвестному итальянскому скульптору XVI столетия3. Вместе с тем происхождение, предназначение и даже иконография этих рельефов во многом остаются неясными и нуждаются в уточнении. Так, затруднения возникают не только при попытке соотнесения этих произведений с каким-либо известным именем скульптора или мастерской, но уже на этапе иденти- фикации сюжета. Определённые при поступлении в музей как «апостолы», изобра- жённые на рельефах фигуры лишены однозначно узнаваемых атрибутов, хотя раскры- тая книга и перо в руках каждой из них заставляют предположить, что это евангелисты или пророки. Помещённые же на фоне латинские инициалы (P и T на одном рельефе; X и F на другом), которые должны были бы помочь идентифицировать персонажей, ско- рее затрудняют дело. Они не соответствуют никаким известным нам богослужебным текстам или именам святых4. 1 Инв.: Ск-224 (с инициалами PT), 49.5×49.5×13.5 см; Ск-225 (буквы X и F), 48×48×11.5 см. 2 В своем роде примечательным выглядит тот факт, что, несмотря на предположительную атри- буцию итальянскому скульптору XVI в., число работ которого в отечественных музеях не слишком велико, оба произведения обойдены вниманием в вышедшей в 1988 г. -

View / Open Phillips Oregon 0171N 12216.Pdf

NOT DEAD BUT SLEEPING: RESURRECTING NICCOLÒ MENGHINI’S SANTA MARTINA by CAROLINE ANNE CYNTHIA PHILLIPS A THESIS Presented to the Department of the History of Art and Architecture and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts June 2018 THESIS APPROVAL PAGE Student: Caroline Anne Cynthia Phillips Title: Not Dead but Sleeping: Resurrecting Niccolò Menghini’s Santa Martina This thesis has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts degree in the Department of the History of Art and Architecture by: Dr. James Harper Chair Dr. Maile Hutterer Member Dr. Derek Burdette Member and Sara D. Hodges Interim Vice Provost and Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded June 2018 ii © 2018 Caroline Anne Cynthia Phillips iii THESIS ABSTRACT Caroline Anne Cynthia Philips Master of Arts Department of the History of Art and Architecture June 2018 Title: Not Dead but Sleeping: Resurrecting Niccolò Menghini’s Santa Martina Niccolò Menghini’s marble sculpture of Santa Martina (ca. 1635) in the Church of Santi Luca e Martina in Rome belongs to the seventeenth-century genre of sculpture depicting saints as dead or dying. Until now, scholars have ignored the conceptual and formal concerns of the S. Martina, dismissing it as derivative of Stefano Maderno’s Santa Cecilia (1600). This thesis provides the first thorough examination of Menghini’s S. Martina, arguing that the sculpture is critically linked to the Post-Tridentine interest in the relics of early Christian martyrs. -

Giovanni Marigliano, Known As Giovanni Da Nola (Marigliano, Nola; Documented from 1508 - Died Between 5 August 1551 and 25 April 1553)

Giovanni Marigliano, known as Giovanni da Nola (Marigliano, Nola; documented from 1508 - died between 5 August 1551 and 25 April 1553) Mars c. 1545 Marble 74 x 48 x 23 cm. (29 x 19 x 9 cm.) Provenance: Possibly Fernando Ramon de Cardona, 2nd Duke of Cardona (c. 1470 – 1543); Thence by descent The bust, cut at the height of the chest and resting on a double voluted pedestal carved from the same block of white Carrara marble, depicts a warrior, probably an allegory of Ares, the Greek god of war, son of Zeus and Hera, and later known to the Romans as Mars (figs. 1-4). The striking and pronounced psychological introspection is that of someone who, prior to going into battle, focused, thoughtful and concentrated on a distant objective, contracts his chin and tightens his lips, allowing only for an instant a sense of unease to pass over his features. The classicizing connotations of the work are immediately recognisable, evident in the Roman armour with a gorgon placed at the centre of the breastplate although almost entirely obscured by the paludamentum (military cloak) which, fastened by a rosette-shaped clasp, covers only the left upper arm, while on the opposite side is a shoulder strap consisting of leather pteryges; from the shoulder flaps hangs a knotted ribbon that joins to a ring at the level of the nipple and running under the arms can be seen a Greek motif alternated with rosettes. The type of bust and the decorative characteristics of the cuirass strongly recall the Julius Caesar (h. -

Art and Architecture in Naples, 1266–1713

ART AND ARCHITECTURE IN NAPLES, 1266–1713 EDITED BY CORDELIA WARR AND JANIS ELLIOTT This page intentionally left blank ART AND ARCHITECTURE IN NAPLES, 1266–1713 This page intentionally left blank ART AND ARCHITECTURE IN NAPLES, 1266–1713 NEW APPROACHES EDITED BY CORDELIA WARR AND JANIS ELLIOTT This edition first published 2010 r 2010 Association of Art Historians Originally published as Volume 31, Issue 4 of Art History Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons in February 2007. Blackwell’s publishing program has been merged with Wiley’s global Scientific, Technical, and Medical business to form Wiley- Blackwell. Registered Office John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom Editorial Offices 350 Main Street, Malden, MA 02148-5020, USA 9600 Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ, UK The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK For details of our global editorial offices, for customer services, and for information about how to apply for permission to reuse the copyright material in this book please see our website at www.wiley.com/ wiley-blackwell. The right of Cordelia Warr and Janis Elliott to be identified as the authors of the editorial material in this work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except as permitted by the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, without the prior permission of the publisher. -

Fascicolo Ii – Iii / Maggio – Dicembre

RIVISTA DI ARTI, FILOLOGIA E STORIA NAPOLI NOBILISSIMA VOLUME LXXIV DELL’INTERA COLLEZIONE SETTIMA SERIE - VOLUME III FASCICOLO II - III - MAGGIO - DICEMBRE 2017 RIVISTA DI ARTI, FILOLOGIA E STORIA NAPOLI NOBILISSIMA direttore segreteria di redazione La testata di «Napoli nobilissima» è di proprietà Pierluigi Leone de Castris Luigi Coiro della Fondazione Pagliara, articolazione Stefano De Mieri istituzionale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Gli articoli pubblicati direzione Federica De Rosa su questa rivista sono stati sottoposti a valutazione Piero Craveri Gianluca Forgione rigorosamente anonima da parte di studiosi Lucio d’Alessandro Vittoria Papa Malatesta specialisti della materia indicati dalla Redazione. Ortensio Zecchino Gordon Poole Augusto Russo Un numero € 38,00 (Estero: € 46,00) redazione Abbonamento annuale € 75,00 Rosanna Cioffi referenze fotografiche (Estero: € 103,00) Nicola De Blasi Ariano Irpino, Museo della Civiltà Normanna: Carlo Gasparri 18, 21-22 redazione Caserta, Palazzo Reale. © Luciano Pedicini: p. 76 Gianluca Genovese Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Compton Verney, Art Gallery & Park: p. 80 Fondazione Pagliara, via Suor Orsola 10 Girolamo Imbruglia Hildesheim, Roemer-und Pelizaeus-Museum: 80131 Napoli Fabio Mangone p. 6 destra [email protected] Riccardo Naldi Firenze, Giardini di Boboli: p. 9 Giulio Pane Firenze, Museo Bardini: p. 44 destra in alto amministrazione Firenze, Museo Nazionale del Bargello: pp. 35, 37 Valerio Petrarca prismi editrice politecnica napoli srl Firenze, Palazzo Vecchio, collezione Loeser: p. via Argine 1150, 80147 Napoli Mariantonietta Picone 44 sinistra in basso Federico Rausa Londra, Victoria and Albert Museum: pp. 32 Pasquale Rossi sinistra in basso, 34 Madrid, Palacio Real. © Patrimonio Nacional: Nunzio Ruggiero coordinamento editoriale pp.