Pdf Aguilar, B

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Whitehall Confidential? the Publication of Political Memoirs

House of Commons Public Administration Select Committee Whitehall Confidential? The Publication of Political Memoirs Fifth Report of Session 2005–06 HC 689-I House of Commons Public Administration Select Committee Whitehall Confidential? The Publication of Political Memoirs Fifth Report of Session 2005–06 Report and Annex, together with formal minutes Ordered by The House of Commons to be printed 18 July 2006 HC 689-I Published on 25 July 2006 by authority of the House of Commons London: The Stationery Office Limited £0.00 The Public Administration Select Committee The Public Administration Select Committee is appointed by the House of Commons to examine the reports of the Parliamentary Commissioner for Administration, of the Health Service Commissioners for England, Scotland and Wales and of the Parliamentary Ombudsman for Northern Ireland, which are laid before this House, and matters in connection therewith and to consider matters relating to the quality and standards of administration provided by civil service departments, and other matters relating to the civil service. Current membership Dr Tony Wright MP (Labour, Cannock Chase) (Chairman) Mr David Burrowes MP (Conservative, Enfield Southgate) Paul Flynn MP (Labour, Newport West) David Heyes MP (Labour, Ashton under Lyne) Kelvin Hopkins MP (Labour, Luton North) Mr Ian Liddell-Grainger MP (Conservative, Bridgewater) Julie Morgan MP (Labour, Cardiff North) Mr Gordon Prentice MP (Labour, Pendle) Paul Rowen MP (Liberal Democrats, Rochdale) Grant Shapps MP (Conservative, Welwyn Hatfield) Jenny Willott MP (Liberal Democrats, Cardiff Central) The following Member was also a member of the Committee for part of this inquiry: Julia Goldsworthy MP (Liberal Democrats, Falmouth and Cambourne). -

The US, BREXIT and Anglo-American Relations Steve Marsh*

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Online Research @ Cardiff Journal of Transatlantic Studies, 2018 https://doi.org/10.1080/14794012.2018.1482713 RESEARCH ARTICLE The US, BREXIT and Anglo-American relations Steve Marsh* Department of Politics and International Relations, Cardiff University, Cardiff, UK At the time of writing, US President Donald Trump is embattled in the White House, Theresa May gambled and lost her government’s working majority at the June 2017 General Election, BREXIT is mired in confusion, Trump has pronounced trade wars a ‘good thing’ and transatlantic relations are unsettled. Now is, therefore, a fascinating – if uncertain – time to consider the state of Anglo-American relations. This article argues that concern for the special relationship arising from Britain’s forthcoming loss of influence within the European Union is overstated and obscures a more important consideration – namely the economic capacity of post-BREXIT Britain to continue ‘paying the price’ of special access to and cooperation with Washington. It also argues that whatever Washington does or does not do during BREXIT negotiations will be an important factor in how Britain emerges from the Union. The terms of British departure are the province of Westminster and Brussels but proactive American shaping of the environment in which BREXIT is negotiated and effected could strengthen British prospects significantly. Conversely were the Trump White House to neglect or mishandle the BREXIT process it would risk greater instability in transatlantic relations and the further erosion of America’s most capable and reliable ally. Keywords: Anglo-American; BREXIT; special relationship; Trump; May Introduction 2016 witnessed an upheaval in the Anglo-American political landscape. -

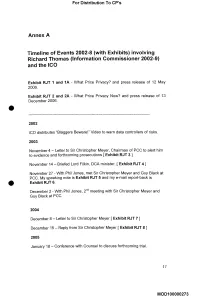

Annex a Timeline of Events 2002-8

For Distribution To CP's Annex A Timeline of Events 2002-8 (with Exhibits) involving Richard Thomas (Information Commissioner 2002-9) and the ICO Exhibit RJT 1 and 1A - What Price Privacy? and press release of 12 May 2006. Exhibit RJT 2 and 2A - What Price Privacy Now? and press release of 13 December 2006. 2002 ICO distributes “Blaggers Beware!” Video to warn data controllers of risks. 2003 November 4 - Letter to Sir Christopher Meyer, Chairman of PCC to alert him to evidence and forthcoming prosecutions [ Exhibit RJT 3 ] November 14 - Briefed Lord Filkin, DCA minister. [ Exhibit RJT 4 ] November 27 - With Phil Jones, met Sir Christopher Meyer and Guy Black at PCC. My speaking note is Exhibit RJT 5 and my e-mail report-back is Exhibit R JT 6. December 2 - With Phil Jones, 2'^^ meeting with Sir Christopher Meyer and Guy Black at PCC. 20 04 December 8 - Letter to Sir Christopher Meyer [ Exhibit RJT 7 ] December 15 - Reply from Sir Christopher Meyer [ Exhibit R JT 8 ] 2005 January 18 - Conference with Counsel to discuss forthcoming trial. 17 MODI 00000273 For Distribution To CP's April 15 - Sentencing of Whittamore and others at Blackfriars Crown Court May 27 - Conference with Counsel to discuss outcome of trial. September 15 - Internal Motorman meeting October 6 - With Mick Gorrill & Phil Taylor, met CEO of Asset Recovery Agency to urge “Proceeds of Crime” action against Whittamore. October 17 - Internal meeting to discuss Motorman Report 20 06 January 19 - Met Ken Macdonald, Director of Public Prosecutions, to share information about the nature and extent of illegal market and seek support for prison sentences. -

100 Years of Government Communication

AZ McKenna 100 Years of Government Communication AZ McKenna John Buchan, the frst Director of Information appointed in 1917 Front cover: A press conference at the Ministry of Information, 1944 For my parents and grandparents © Crown copyright 2018 Tis publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0 except where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives.gov.uk/ doc/open-government-licence/version/3 Where we have identifed any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned. 100 YEARS OF GOVERNMENT COMMUNICATION ACKNOWLEDGEMENTS I must frstly record my thanks to Alex Aiken, Executive Director of Government Communication, who commissioned me to write this book. His interest in it throughout its development continues to fatter me. Likewise I am indebted to the Government Communication Service who have overseen the book’s production, especially Rebecca Trelfall and Amelie Gericke. Te latter has been a model of eficiency and patience when it has come to arranging meetings, ordering materials and reading every draft and redraft of the text over the last few months. I am also grateful for the efforts of Gabriel Milland – lately of the GCS – that laid much of the groundwork for the volume. However, I would never even have set foot in the Cabinet Ofice had Tom Kelsey of the Historians in Residence programme at King’s College London not put my name forward. I am also hugely grateful to numerous other people at King’s and within the wider University of London. In particular the contemporary historians of the Department of Political Economy – among them my doctoral supervisors Michael Kandiah and Keith Hamilton – and those associated with the International History Seminar of the Institute of Historical Research (IHR) – Michael Dockrill, Matthew Glencross, Kate Utting as well as many others – have been a constant source of advice and encouragement. -

The Publication of Political Memoirs

House of Commons Public Administration Select Committee Whitehall Confidential? The Publication of Political Memoirs Fifth Report of Session 2005–06 Volume II Oral and written evidence Ordered by The House of Commons to be printed 18 July 2006 HC 689-II Published on 25 July 2006 by authority of the House of Commons London: The Stationery Office Limited £14.50 The Public Administration Select Committee The Public Administration Select Committee is appointed by the House of Commons to examine the reports of the Parliamentary Commissioner for Administration, of the Health Service Commissioners for England, Scotland and Wales and of the Parliamentary Ombudsman for Northern Ireland, which are laid before this House, and matters in connection therewith and to consider matters relating to the quality and standards of administration provided by civil service departments, and other matters relating to the civil service. Current membership Dr Tony Wright MP (Labour, Cannock Chase) (Chairman) Mr David Burrowes MP (Conservative, Enfield Southgate) Paul Flynn MP (Labour, Newport West) David Heyes MP (Labour, Ashton under Lyne) Kelvin Hopkins MP (Labour, Luton North) Mr Ian Liddell-Grainger MP (Conservative, Bridgewater) Julie Morgan MP (Labour, Cardiff North) Mr Gordon Prentice MP (Labour, Pendle) Paul Rowen MP (Liberal Democrats, Rochdale) Grant Shapps MP (Conservative, Welwyn Hatfield) Jenny Willott MP (Liberal Democrats, Cardiff Central) The following Member was also a member of the Committee for part of this inquiry: Julia Goldsworthy MP (Liberal Democrats, Falmouth and Cambourne). Powers The Committee is one of the select committees, the powers of which are set out in House of Commons Standing Orders, principally in SO No 146. -

Markup Before the Committee on International Relations House of Representatives One Hundred Ninth Congress

REQUESTING THE PRESIDENT AND DIRECTING THE SECRETARY OF STATE TO TRANSMIT TO THE HOUSE ALL INFORMATION RELATING TO COMMUNICATION WITH THE U.K. BETWEEN 1/1/02 AND 10/16/02 RELATING TO THE POLICY OF THE U.S. WITH RESPECT TO IRAQ; REQUESTING THE PRESIDENT AND DIRECTING THE SECRETARY OF DEFENSE TO TRANSMIT TO THE HOUSE ALL DOCUMENTS RELATING TO COMMUNICA- TIONS WITH THE U.K. RELATING TO THE POLICY OF THE U.S. WITH RESPECT TO IRAQ; AND DIRECTING THE SEC- RETARY OF STATE TO TRANSMIT TO THE HOUSE DOCU- MENTS RELATING TO THE DISCLOSURE OF THE IDENTITY AND EMPLOYMENT OF MS. VALERIE PLAME MARKUP BEFORE THE COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED NINTH CONGRESS FIRST SESSION ON H. Res. 375, H. Res. 408 and H. Res 419 SEPTEMBER 14, 2005 Serial No. 109-114 Printed for the use of the Committee on International Relations Available via the World Wide Web: http://www.house.gov/internationaLrelations U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 23-436PDF WASHINGTON : 2006 For sale by the Superintendent of Doulments, U.S. Government Printing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512-1800; DC area (202) 512-1800 Fax: (202) 512-2250 Mail: Stop SSOP, Washington, DC 20402-0001 H461-25 COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS HENRY J. HYDE, Illinois, Chairman JAMES A. LEACH, Iowa TOM LANTOS, California CHRISTOPHER H. SMITH, New Jersey, HOWARD L. BERMAN, California Vice Chairman GARY L. ACKERMAN, New York DAN BURTON, Indiana ENI F.H. FALEOMAVAEGA, American ELTON GALLEGLY, California Samoa ILEANA ROS-LEHTINEN, Florida DONALD M. -

Spin-Doctors, Media and Mandarins: Why the Substance and Communication of Foreign Policy Inevitably Interact

Spin-doctors, media and mandarins: Why the substance and communication of foreign policy inevitably interact Dr James Strong Fellow in Foreign Policy Analysis and International Politics Department of International Relations London School of Economics and Political Science Paper prepared for the Annual Convention of the International Studies Association New Orleans, Louisiana February 2015 Word count (excl. bibliography): 8,404. Please do not cite without permission. Abstract Foreign Policy Analysis (FPA) pays insufficient attention to public communication, the media and news management. This is odd, given FPA’s long-established interest in the domestic politics of international affairs, and the wealth of evidence drawn from communication studies showing that journalists influence both public opinion and policymakers’ conceptions of public opinion. This paper rectifies this shortfall by illustrating the inevitable interaction of foreign policy making and foreign policy communication in the contemporary digital media age across three levels of analysis. At an abstract level, the introduction of constructivism into the FPA toolkit problematizes crucial rhetorical constructs such as ‘legitimacy’ and ‘success’. At an applied level, substantive decisions have communication implications, while communication decisions feed back into policy substance. Finally, at a practical level, democratic governments have responded to growing media pressure by bringing spin-doctors into the heart of policymaking. It is no longer the case, if it ever was, that foreign policy is made first, and then ‘sold’. Now it is constructed in a manner that makes it saleable, with active input from news management professionals. Media logic consequently colonises foreign policy decision-making. Foreign policy analysts can ignore its impact no longer. -

Arizona State University Commencement and Convocation Program

TE TA UN S E ST TH AT I F E V A O O E L F A DITAT DEUS N A E R R S I O Z T S O A N Z E I A R I T G R Y A 1912 1885 ARIZONA STATE UNIVERSITY COMMENCEMENT AND CONVOCATION PROGRAM Spring 2014 May 12 - 16, 2014 THE NATIONAL ANTHEM THE STAR SPANGLED BANNER O say can you see, by the dawn’s early light, What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming? Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there. O say does that Star-Spangled Banner yet wave O’er the land of the free and the home of the brave? ALMA MATER ARIZONA STATE UNIVERSITY Where the bold saguaros Raise their arms on high, Praying strength for brave tomorrows From the western sky; Where eternal mountains Kneel at sunset’s gate, Here we hail thee, Alma Mater, Arizona State. —Hopkins-Dresskell MAROON AND GOLD Fight, Devils down the field Fight with your might and don’t ever yield Long may our colors outshine all others Echo from the buttes, Give em’ hell Devils! Cheer, cheer for A-S-U! Fight for the old Maroon For it’s Hail! Hail! The gang’s all here And it’s onward to victory! Students whose names appear in this program are candidates for the degrees listed, which will be conferred subject to completion of requirements. -

100 Years of Government Communication

AZ McKenna 100 Years of Government Communication AZ McKenna John Buchan, the frst Director of Information appointed in 1917 Front cover: A press conference at the Ministry of Information, 1944 For my parents and grandparents © Crown copyright 2018 Tis publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0 except where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives.gov.uk/ doc/open-government-licence/version/3 Where we have identifed any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned. 100 YEARS OF GOVERNMENT COMMUNICATION ACKNOWLEDGEMENTS I must frstly record my thanks to Alex Aiken, Executive Director of Government Communication, who commissioned me to write this book. His interest in it throughout its development continues to fatter me. Likewise I am indebted to the Government Communication Service who have overseen the book’s production, especially Rebecca Trelfall and Amelie Gericke. Te latter has been a model of eficiency and patience when it has come to arranging meetings, ordering materials and reading every draft and redraft of the text over the last few months. I am also grateful for the efforts of Gabriel Milland – lately of the GCS – that laid much of the groundwork for the volume. However, I would never even have set foot in the Cabinet Ofice had Tom Kelsey of the Historians in Residence programme at King’s College London not put my name forward. I am also hugely grateful to numerous other people at King’s and within the wider University of London. In particular the contemporary historians of the Department of Political Economy – among them my doctoral supervisors Michael Kandiah and Keith Hamilton – and those associated with the International History Seminar of the Institute of Historical Research (IHR) – Michael Dockrill, Matthew Glencross, Kate Utting as well as many others – have been a constant source of advice and encouragement. -

Between Media and Politics: Can Government Press Officers Hold the Line in the Age of ‘Political Spin’? the Case of the UK After 1997

Between media and politics: Can government press officers hold the line in the age of ‘political spin’? The case of the UK after 1997 Ruth Garland The London School of Economics and Political Science Department of Media and Communications Thesis submitted to the University of London in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 1 Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe in the rights of any third party. I declare that my thesis consists of 94,829 words. 2 Abstract The aim of this study is to use the concept of ‘mediatization’ to inform a critical, grounded and fine-grained empirical analysis of the institutional dynamics that operate at the interface between government and the media in a liberal democracy. This thesis applies a novel theoretical and empirical approach to the familiar narrative of ‘political spin’, challenging the common assumption that government communications is either a neutral professional function, or an inherently unethical form of distorted communication. -

The Report of the Iraq Inquiry

The Report of the Iraq Inquiry Executive Summary Report of a Committee of Privy Counsellors HC 264 Return to an Address of the Honourable the House of Commons dated 6 July 2016 for The Report of the Iraq Inquiry Executive Summary Report of a Committee of Privy Counsellors Ordered by the House of Commons to be printed on 6 July 2016 HC 264 © Crown copyright 2016 This publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0 except where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ version/3 or write to the Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, or email: [email protected]. Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned. This publication is available at www.gov.uk/government/publications Any enquiries regarding this publication should be sent to us at [email protected] Print ISBN 9781474133319 Web ISBN 9781474133326 ID 23051602 46561 07/16 Printed on paper containing 75% recycled fibre content minimum Printed in the UK by the Williams Lea Group on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office EXECUTIVE SUMMARY Contents Introduction ...................................................................................................................... 4 Pre‑conflict strategy and planning .................................................................................... 5 The UK decision to support US military -

500 Años De Utopía: Lecturas De Tomás Moro

LIBROS dela CORTE 500 años de Utopía: lecturas de Tomás Moro. www.librosdelacorte.es, nº 16, PRIMAVERA-VERANO, año 10 (2018) nº 16, PRIMAVERA-VERANO, www.librosdelacorte.es, SUMARIO Revista Librosdelacorte.es PRIMAVERA-VERANO, Nº 16, año 10 (2018) ISSN: 1989-6425 http://dx.doi.org/10.15366/ldc2018.10.16 ARTÍCULOS DANIELA ALEJANDRA CARRASCO Conflictos de poder el en Tucumán hispano: Alonso de Ribera y el obispo Hernando de Trejo y Sanabria (1606-1611) 8 PATRICIO HIDALGO NUCHERA De cortes y fiestas cortesanas en la América hispana: una aproximación bi- bliográfica 26 EDUARDO LAMAS DELGADO y ANTONIO ROMERO DORADO El pintor florentino Francisco Ginete (ca. 1575-1647) un artista cortesano itinerante entre Madrid y Andalucía 86 MARIA CRISTINA PASCERINI Isabel de Parma: una Farnesio en la corte de Madrid 109 DOSIER MONOGRÁFICO: 500 AÑOS DE UTOPÍA: LECTURAS DE TOMÁS MORO JUAN PRO Presentación: 500 años de Utopía: lecturas de Tomás Moro 129 MANUEL RIVERO RODRÍGUEZ El viaje de Rafael Hitlodeo: la escritura de Utopía en su contexto 138 LEÓN M. GÓMEZ RIVAS La utopía americana del obispo de Michoacán don Vasco de Quiroga: espiritualidad y economía en los Pueblos-Hospital 156 JÚLIA CIASCA BRANDÃO Representaciones de la ininterrumpida y grotesca celebración carnavalesca en dos utopías de la AleMania del siglo XVII) 172 MARÍA AMPARO LÓPEZ ARANDIA ¿En busca de la Utopía en la España de la Ilustración? El proyecto de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 183 JUAN PRO Sobre la utopía en el socialismo 206 MATTEO PARISI El socialismo cabetiano: la herencia utópica de Moro en la España del siglo XIX 217 CARLOS FERRERA Heterodoxias espirituales y utopías en el siglo XIX español 233 NICHOLAS CAMPION Utopianism and Just War: the Invasion of Iraq in 2003 253 ARACELI MONDRAGÓN GONZÁLEZ De ínsulas, fábulas, paraísos y páramos.