Velocità E Bellezza La Doppia Sfida Dei Progettisti

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ARTE:GESTI=VITA:ATTIMI Di Alessandro Ciffo a Cura Di Serena Mormino

ARTE:GESTI=VITA:ATTIMI di Alessandro Ciffo a cura di Serena Mormino Design, Arte: una sola parola? “Eliminare il piacere, il gusto della materia. Nella scultura, ciò che conta è l’occupazione armonica dello spazio, nella pittura il gioco profondo del disegno e del colore. Gli aleatori imprevisti della materia non sono il sogno. Le macchie sul muro possono essere soltanto una partenza per il sogno. Gli stimoli non sono le sensazioni” F. Melotti, Linee, 1975 DESIGN parola di etimologia anglosassone, significa “disegno” e viene internazionalmente ricondotta al concetto di progettazio- ne degli oggetti/prodotti artigianali e seriali di qualunque natura e merceologia e al concetto di disegno industriale, inteso come progettazione di un prodotto futuro o rielaborazione di qualcosa di già esistente, riadattato ad esigenze prettamente produttive o ad usi e mode. Il concetto contemporaneo di Design, nasce nel secolo scorso ed è inteso come design di produzione; l’innovazione dei processi produttivi e dei materiali ha sempre più dettato il tempo degli oggetti, della “moda” degli stessi. Oggi le aziende devono affrontare anche la tematica del riciclo e dell’utilizzo di materiali alternativi a quelli originariamente impiegati; un cambiamento che contribu- isce a far sì che il ruolo del design oggi stia tornando, anche se indirettamente e inconsciamente, al ruolo primario di creazione di nuovi processi produttivi, sempre più volti al risparmio, al riutilizzo a al contenimento di grandi investimenti economici. Ripercorrendo la storia, troviamo tracce di oggetti di design in realtà già nella antica Roma; pensiamo alle lucerne, ai vasi oleari, alle bighe e alle strade; design non è solo oggetto, è architettura, è ingegneria applicata, è quell’applicazione che permette di creare nuove comodità, nuovi usi, innovazione non solo progettuale ma anche, se non soprattutto, innovazione nel quotidiano. -

At Ferrari's Steering Wheel "375 MM, 275 GTB, 330 GTC, 365 50 80 GTB/4 Et 512 BB")

Low High Lot Description estimate estimate Books P.Gary, C. Bedei, C.Moity: Au volant Ferrari "375 MM, 275 GTB, 330 GTC, 365 1 GTB/4 et 512 BB" (At Ferrari's steering wheel "375 MM, 275 GTB, 330 GTC, 365 50 80 GTB/4 et 512 BB"). Ed. La sirène (1ex.) 2 L.ORSINI. AUTO Historia Ferrari. Ed. E.P.A. (1ex.) 30 50 3 Auto Test Ferrari I - 1962/1971. Ed. E.P.A. (1ex.) 20 30 4 G. RANCATI: Enzo Ferrari. Ed. E.P.A. (1ex.) 80 100 5 D.PASCAL: Enzo Ferrari le Mythe (Enzo Ferrari the Myth). Ed. Ch. Massin (1ex.) 50 80 6 F.SABATES: Ferrari. Ed. Ch. Massin (1ex.) 20 30 7 Ferrari. Ed. Ceac (1ex.) 50 80 P. LYONS: Ferrari: Toute l'histoire, tous les Modèles (Ferrari: The whole History, all 8 20 30 the Models). Ed. E.P.A. (1ex.) 9 J.STARKEY. Ferrari 250 GT Berlinetta "Tour de France". Ed. Veloce (1ex.) 80 100 10 J.RIVES. Ferrari formule record. Ed. Solar (1ex.) 20 30 P.COCKERHAM. Ferrari: Le rêve automobile (Ferrari: the automobile dream). 11 20 30 Ed. Todtri (1ex.) J.M & D. LASTU. Ferrari miniatures sport, prototypes, 250GT et GTO. (Ferrari sport 12 miniatures, prototypes, 250 GT and GTO) Ed. E.P.A.Livres en Français 1/43 20 30 (1ex.) S. BELLU: Guide Ferrari - tous les modeles année par année (Ferrari Guide: all 13 20 30 the models year by year). Ed. E.P.A. (1ex.) A.PRUNET. La Légende Ferrari Sport et prototypes (The Ferrari legend - Sport 14 80 100 and Prototypes). -

Classic Trader Zeitzeichen: Giuseppe „Nino“ Farina

Pressemitteilung 12/16 Classic Trader Zeitzeichen: Giuseppe „Nino“ Farina Berlin, 23.06.2016 – Er war der erste Formel-1-Weltmeister der Geschichte. Anlässlich des 50. Todestags von Giuseppe Farina am 30. Juni erinnert Classic Trader, Deutschlands größter Marktplatz für Young- und Oldtimer, an einen der großen Helden des Motorsports und rückt einige der aufregendsten Modelle von Alfa Romeo ins Rampenlicht. Giuseppe Farina kam am 30. Oktober 1906 in der norditalienischen Metropole Turin zur Welt. Schon früh war ihm eine automobile Karriere vorbestimmt, denn sein Onkel, der Battista Farina, gründete mit „Pininfarina“ eine der bis heute namhaftesten Karosserieschmieden der Welt. Nachdem Giuseppe, von seinen Freunden nur „Nino“ gerufen, in Wirtschaftswissenschaften promiviert hatte, startete er 1933 seine Karriere als Rennfahrer mit der Marke, die ihn nie mehr loslassen sollte: Alfa Romeo. Nach einigen Achtungserfolgen verpflichtete Enzo Ferrari, der damalige Rennleiter der Mailänder Marke, den 30jährigen Nachwuchsfahrer Giuseppe „Nino“ Farina ab 1936 für die Alfa Werksmannschaft. Zwar verhinderte die Dominanz von Mercedes und Auto Union Erfolge in der Grand-Prix-Klasse – der letzte Sieg eines nicht-deutschen Rennwagen vor Ausbruch des 2. Weltkriegs war der Sieg von Tazio Nuvolari auf Alfa Romeo beim Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring 1935 – doch in der kleineren Voiturette-Klasse, in der die Deutschen nicht antraten, konnte Nino Farina gegen starke italienische und französische Konkurrenz einige Siege erringen. Sobald der Krieg in Europa ein Ende hatte, begann der knapp 40jährige Farina auch schon wieder mit der Rennfahrerei auf einem privaten Maserati. Neben anderen Siegen war der Gewinn des Grand Prix von Monaco 1948 in dieser Zeit sein größter Erfolg. -

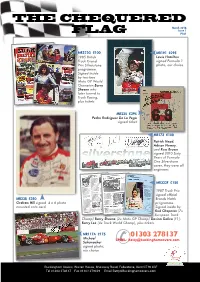

The Chequered Flag

THE CHEQUERED March 2016 Issue 1 FLAG F101 MR322G £100 MR191 £295 1985 British Lewis Hamilton Truck Grand signed Formula 1 Prix Silverstone photo, our choice programme. Signed inside by two-time Moto GP World Champion Barry Sheene who later turned to Truck Racing, plus tickets MR225 £295 Pedro Rodriguez De La Vega signed ticket MR273 £100 Patrick Head, Adrian Newey, and Ross Brawn signed 2010 Sixty Years of Formula One Silverstone cover, they were all engineers MR322F £150 1987 Truck Prix signed official MR238 £350 Brands Hatch Graham Hill signed 4 x 6 photo programme. mounted onto card Signed inside by Rod Chapman (7x European Truck Champ) Barry Sheene (2x Moto GP Champ) Davina Galica (F1), Barry Lee (4x Truck World Champ), plus tickets MR117A £175 01303 278137 Michael EMAIL: [email protected] Schumacher signed photo, our choice Buckingham Covers, Warren House, Shearway Road, Folkestone, Kent CT19 4BF 1 Tel 01303 278137 Fax 01303 279429 Email [email protected] SIGNED SILVERSTONE 2010 - 60 YEARS OF F1 Occassionally going round fairs you would find an odd Silverstone Motor Racing cover with a great signature on, but never more than one or two and always hard to find. They were only ever on sale at the circuit, and were sold to raise funds for things going on in Silverstone Village. Being sold on the circuit gave them access to some very hard to find signatures, as you can see from this initial selection. MR261 £30 MR262 £25 MR77C £45 Father and son drivers Sir Jackie Jody Scheckter, South African Damon Hill, British Racing Driver, and Paul Stewart. -

Phil Hill on the Iconic Ferrari 250 GTO "Why Are We Driving This Damn Coupe?"

Article from Road and Track: https://www.roadandtrack.com/motorsports/news/a18029/ferrari-gto- history/ Phil Hill on the Iconic Ferrari 250 GTO "Why are we driving this damn coupe?" By Phil Hill Apr 20, 2017 In honor of what would be his 90th birthday, we're republishing this story, from the January 2000 issue of Road & Track, by the legendary Phil Hill. Many of you probably know Hill as a brilliant racer, notably the only American-born F1 champ, but he also wrote a number of eloquent, insightful articles for R&T, like this on the Ferrari 250 GTO. Enjoy. – Ed. When Olivier Gendebien and I were assigned to drive the new Ferrari GTO at Sebring in 1962, we were somewhat offended. Stirling Moss, Innes Ireland, the Rodriguez brothers, and other drivers were in sports prototypes, aiming for an overall win, and we wondered if there was a conspiracy against us. "Why are we driving this damn coupe?" There was an excellent reason Olivier and I were in the GTO. The Manufacturers' World Championship for 1962 was based on points scored by Grand Touring cars. Sports cars were now called prototypes, and while Stirling, Innes, and the others were running for the glory of the overall win, we were chasing points for the championship ... and earned the maximum by winning the GT class and finishing 2nd overall. As it turned out, the GTO was a delight to drive. That's probably because the emphasis put on the GTs to win the championship meant there was extra effort put into this car, so the GTO was a giant step beyond the Grand Touring cars built up to that point. -

Latest Paintings

ULI EHRET WATERCOLOUR PAINTINGS Latest Paintings& BEST OF 1998 - 2015 #4 Auto Union Bergrennwagen - On canvas: 180 x 100 cm, 70 x 150 cm, 50 x 100 cm, 30 x 90 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm #200 Bernd Rosemeyer „Auto Union 16 Cylinder“ - On canvas: 120 x 160 cm, 100 x 140 cm, 70 x 100 cm, 50 x 70 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm #468 Rudolf Carraciola / Mercedes W154 - On canvas: 180 x 100 cm, 70 x 150 cm, 50 x 100 cm, 30 x 90 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm #52 Hermann Lang „Mercedes Silberpfeil“ #83 Bernd Rosemeyer „Weltrekordfahrt 1936“ - On canvas: 180 x 100 cm, 70 x 150 cm, 50 x 100 cm, 30 x 90 cm - On canvas: 180 x 100 cm, 70 x 150 cm, 50 x 100 cm, 40 x 80 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm #291 Richard Seaman „Donington GP 1937“ - On canvas: 180 x 100 cm, 70 x 150 cm, 50 x 100 cm, 40 x 80 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm #88 Stirling Moss „Monza Grand Prix 1955“ - On canvas: 120 x 160 cm, 180 x 100 cm, 80 x 150 cm, 60 x 100 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm #277 Jean Pierre Wimille „Talbot Lago T26“ - On canvas: 160 x 120 cm, 150 x 100 cm, 120 x 70 cm, 60 x 40 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm #469 Tazio Nuvolari / Auto Union D-Type / Coppa Acerbo 1938 - On canvas: 180 x 120 cm, 160 x 90 cm, 140 x 70 cm, 90 x 50 cm, 50 x 30 cm - Framed prints: 50 x 60 cm, 40 x 50 cm, 25 x 30 cm - Original: framed 50 x 70 cm, 1.290 Euros original -

Dicembre 2012

DICEMBRE 2012 comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Modena - Tassa pagata - In caso di mancato recapito ritornare al CPO Modena Tassa comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Modena Museo Casa Enzo Ferrari LE GRANDI SFIDE FERRARI - MASERATI Premio Internazionale Profilo Donna XXIII EDIzIonE “spECIaLE tERREMoto” Sul sofà: Josè Rallo VOLTO E VOCE DI DONNAFUGATA Progetto Donne e Futuro III EDIZIONE A SAVONA N. 4 di Profilo Donna Magazine Trimestrale - DICEMBRE 2012 - Anno XIII - Spedizione in Abb.to postale - 45% art.2 Anno XIII - Spedizione in Trimestrale - DICEMBRE 2012 N. 4 di Profilo Donna Magazine OYSTER PERPETUAL DATE..JUST LADY 31 dJ» )?)LQernNPI ..-m> ~01 "i" RIVENDITORE AUTORIZZATO MODENA- VIA EMILIA, 88 CARPI - CORSO ALBERTO PIO, 28 ROLEX IN COPERTINA DICEMBRE 2012 N.4 DICEMBRE 2012 omma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Modena - Tassa pagata - In caso di mancato recapito ritornare al CPO Modena Tassa omma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Modena c Museo Casa Enzo Ferrari In questo numero: LE GRANDI SFIDE FERRARI - MASERATI Premio Internazionale Profilo Donna 23 XXIII EDIzIonE “spECIaLE tERREMoto” Sul sofà: Josè Rallo VOLTO E VOCE DI DONNAFUGATA 6 Progetto Donne e Futuro 32 III EDIZIONE A SAVONA N. 4 di Profilo Donna Magazine Trimestrale - DICEMBRE 2012 - Anno XIII - Spedizione in Abb.to postale - 45% art.2 Anno XIII - Spedizione in Trimestrale - DICEMBRE 2012 N. 4 di Profilo Donna Magazine In copertina Jose’ Rallo premiata a Profilo Donna lo scorso anno. Volto e voce di Donnafugata, guida il marketing, il controllo di gestione e il sistema di qualità della famosa azienda siciliana di famiglia. -

Fangio En Las Mille Miglia

Fangio en las Mille Miglia Carrera 66 de Juan Manuel Fangio MIL MILLAS ITALIANAS – 17ª Edición. FECHA: 23 de abril de 1950. CARRERA: Sport y Gran Turismo. UBICACIÓN: 3º con Alfa Romeo 6C 2500 - Acompañante: Zanardi. NÚMERO: 730. En el año 1949 Fangio había estado a punto de competir en las tradicionales Mil Millas por invitación del ingeniero Alessio, Director Deportivo de Alfa Romeo. Esa posibilidad no se pudo concretar. Sin embargo, en 1950, insistieron para que el piloto condujera un modelo competizione berlinetta de 6 cilindros en línea y 2443 cc en la Categoría Sport – de mas de 2000 cc Fangio recibió el auto prácticamente al momento de la largada, sin haber podido testear su condición. Le corresponde el número 730 - que tradicionalmente representa la hora (07.30) - de largada desde Brescia. Los competidores salen con intervalos de un minuto entre máquina y máquina. Su acompañante es Augusto Zanardi, mecánico de Alfa Romeo. La ruta que atraviesa pueblos y ciudades por zonas montañosas del centro y norte de Italia, es casi desconocida para Fangio. Esta edición cambia en parte respecto a la anterior. El recorrido de 1682 kilómetros será con largada en Brescia a Padova–Ferrara-Ancona- Pescara-Popoli-L’Aquila-Rieti-Terni-Narni-Roma- Civitavecchia-Grosseto-Livorno-Pisa-Firenze-Bologna- Piacenza-Cremona-Brescia. Los rivales son numerosos y de gran calidad, como G. Marzotto-Crosara, V. Marzotto-Fontana y Serafíni-Salami con Ferrari 195 S barchetta Fontana de 2340 cc y 170 CV. Ascari-Nicolini y Villoresi- Cassani, con Ferrari 275 S barchetta Touring - V12 de 3,3 litros. -

2011 Pebble Beach Concours D'elegance to Celebrate the "Greatest Ferrari of All Time"

Page 1 of 2 Having trouble viewing this email? Click here Dear Clara, The 50th anniversary of the creation of a highly coveted sports car will be celebrated at the 2011 Pebble Beach Concours D'Elegance on Sunday, August 21. The attached news release has details, and photos are available at http://pebblebeachconcours.net/pages/3017/index.htm. NEWS 2011 PEBBLE BEACH CONCOURS D'ELEGANCE TO CELEBRATE THE "GREATEST FERRARI OF ALL TIME" Over 20 Ferrari 250 GTOs will be exhibited on Sunday, August 21 FOR IMMEDIATE RELEASE Photos: http://pebblebeachconcours.net/pages/3017/index.htm Contact: PCGCampbell - Dan Smith (310) 224-4954 ( [email protected] ) PEBBLE BEACH, Calif. (May 5, 2011) - Ferraris are revered the world over for being among the finest, fastest and most exotic sports cars ever conceived, and the Ferrari 250 GTO is considered by many to be the greatest Ferrari ever manufactured. To celebrate the 50th anniversary of the birth of this model, more than twenty of these exclusive sports racing cars will take to the show field of the 2011 Pebble Beach Concours d'Elegance on Sunday, August 21. Only thirty-six 250 GTOs were originally produced, as well as two 330 GTOs with larger capacity engines. All of these exclusive cars have been invited to the Concours and more than half have already accepted the invitation. Some of these GTOs have sold for as much as $30 million in recent years. "The Ferrari 250 GTO is one of the great sports racing cars of all time," said Ed Gilbertson, Chief Judge of the Pebble Beach Concours d'Elegance. -

15 Questions to Matthias Hinz and Michael Maasmeier of SCUDERIA AZZURRA

15 questions to Matthias Hinz and Michael Maasmeier of SCUDERIA AZZURRA Please introduce yourselves and your company. What is your company’s field of expertise? Maasmeier: My partners Matthias Hinz and Lukas Mühlemann are passionate classic car lovers – just like me. We have been collecting classic cars for decades. This passion for classic cars has brought us together, regardless of national borders. We have long been looking for the perfect restoration, but our expectations remained unfulfilled. Eventually, we decided to take matters into our own hands and founded SCUDERIA AZZURRA. We are offering classic Maserati, Alfa Romeo and Lancia on the international market. All cars have been restored in top condition exclusively by us in our own workshop. Using original components, we restore the cars completely, from car body, engine and gearboxes to technology. When did you fall for classic automobiles? Was there a key experience in your childhood/youth that turned you into a classic car lover? Hinz: I bought my first classic car, then a rather modern classic, at the age of 18. It was a 1968 VW Beetle Convertible. With the help of an alleged expert, I gained a first insight into car restoration. I discovered my passion for Italian sports cars in the early 90s. I read an article on a Lancia Flaminia Touring Coupé in a magazine for classic cars and it was love at first sight. I was so excited that I took the next opportunity and bought one in the US, without even looking at it beforehand. Maasmeier: My father was a true sports car fan and owned a Jaguar. -

2018 Consolidated Non-Financial Statement on 22 March 2019

PININFARINA GROUP (Translation from the Italian original which remains the definitive version) 2018 consolidated non-financial statement Pininfarina S.p.A. - Share capital €54,287,128 fully paid-up - Registered office in Via Bruno Buozzi 6, Turin Tax code and Turin Office Company registration no. 00489110015 Letter to stakeholders In the modern world where companies are called upon to account for the effects their business has on society, Pininfarina publishes this non-financial statement in line with last year. This statement is not only a legislative obligation to be met, but also a chance to enhance the group’s corporate culture which has always kept a close eye on sustainability issues. We are aware that economic growth and attainment of business objectives cannot and should not be achieved to the detriment of individuals, the environment or the communities of the areas where the group operates. We believe that respecting such values is the cornerstone of a long-term strategy, as permanent value cannot be generated without a sustainable growth policy. This business perspective has been an integral part of the group’s history from the first electric car concept in the seventies and the aerodynamics research organically integrated into design to cut consumption without neglecting aesthetics up to the presentation of the first Pininfarina brand electric supercar, Battista, at the Geneva Motor Show just a few days ago. It is with this spirit that Pininfarina is proud to publish this non-financial statement in order to provide the market and our stakeholders with the most thorough framework possible of the commitment that has always set us apart in the world of sustainability. -

ACES WILD ACES WILD the Story of the British Grand Prix the STORY of the Peter Miller

ACES WILD ACES WILD The Story of the British Grand Prix THE STORY OF THE Peter Miller Motor racing is one of the most 10. 3. BRITISH GRAND PRIX exacting and dangerous sports in the world today. And Grand Prix racing for Formula 1 single-seater cars is the RIX GREATS toughest of them all. The ultimate ambition of every racing driver since 1950, when the com petition was first introduced, has been to be crowned as 'World Cham pion'. In this, his fourth book, author Peter Miller looks into the back ground of just one of the annual qualifying rounds-the British Grand Prix-which go to make up the elusive title. Although by no means the oldest motor race on the English sporting calendar, the British Grand Prix has become recognised as an epic and invariably dramatic event, since its inception at Silverstone, Northants, on October 2nd, 1948. Since gaining World Championship status in May, 1950 — it was in fact the very first event in the Drivers' Championships of the W orld-this race has captured the interest not only of racing enthusiasts, LOONS but also of the man in the street. It has been said that the supreme test of the courage, skill and virtuosity of a Grand Prix driver is to w in the Monaco Grand Prix through the narrow streets of Monte Carlo and the German Grand Prix at the notorious Nürburgring. Both of these gruelling circuits cer tainly stretch a driver's reflexes to the limit and the winner of these classic events is assured of his rightful place in racing history.