Ausgabe 136 Ende Januar 2014

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bill Rogers Collection Inventory (Without Notes).Xlsx

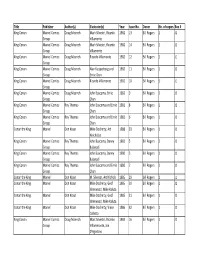

Title Publisher Author(s) Illustrator(s) Year Issue No. Donor No. of copies Box # King Conan Marvel Comics Doug Moench Mark Silvestri, Ricardo 1982 13 Bill Rogers 1 J1 Group Villamonte King Conan Marvel Comics Doug Moench Mark Silvestri, Ricardo 1982 14 Bill Rogers 1 J1 Group Villamonte King Conan Marvel Comics Doug Moench Ricardo Villamonte 1982 12 Bill Rogers 1 J1 Group King Conan Marvel Comics Doug Moench Alan Kupperberg and 1982 11 Bill Rogers 1 J1 Group Ernie Chan King Conan Marvel Comics Doug Moench Ricardo Villamonte 1982 10 Bill Rogers 1 J1 Group King Conan Marvel Comics Doug Moench John Buscema, Ernie 1982 9 Bill Rogers 1 J1 Group Chan King Conan Marvel Comics Roy Thomas John Buscema and Ernie 1981 8 Bill Rogers 1 J1 Group Chan King Conan Marvel Comics Roy Thomas John Buscema and Ernie 1981 6 Bill Rogers 1 J1 Group Chan Conan the King Marvel Don Kraar Mike Docherty, Art 1988 33 Bill Rogers 1 J1 Nnicholos King Conan Marvel Comics Roy Thomas John Buscema, Danny 1981 5 Bill Rogers 2 J1 Group Bulanadi King Conan Marvel Comics Roy Thomas John Buscema, Danny 1980 3 Bill Rogers 1 J1 Group Bulanadi King Conan Marvel Comics Roy Thomas John Buscema and Ernie 1980 2 Bill Rogers 1 J1 Group Chan Conan the King Marvel Don Kraar M. Silvestri, Art Nichols 1985 29 Bill Rogers 1 J1 Conan the King Marvel Don Kraar Mike Docherty, Geof 1985 30 Bill Rogers 1 J1 Isherwood, Mike Kaluta Conan the King Marvel Don Kraar Mike Docherty, Geof 1985 31 Bill Rogers 1 J1 Isherwood, Mike Kaluta Conan the King Marvel Don Kraar Mike Docherty, Vince 1986 32 Bill Rogers -

Customer Order Form

#355 | APR18 PREVIEWS world.com ORDERS DUE APR 18 THE COMIC SHOP’S CATALOG PREVIEWSPREVIEWS CUSTOMER ORDER FORM CUSTOMER 601 7 Apr18 Cover ROF and COF.indd 1 3/8/2018 3:51:03 PM You'll for PREVIEWS!PREVIEWS! STARTING THIS MONTH Toys & Merchandise sections start with the Back Cover! Page M-1 Dynamite Entertainment added to our Premier Comics! Page 251 BOOM! Studios added to our Premier Comics! Page 279 New Manga section! Page 471 Updated Look & Design! Apr18 Previews Flip Ad.indd 1 3/8/2018 9:55:59 AM BUFFY THE VAMPIRE SWORD SLAYER SEASON 12: DAUGHTER #1 THE RECKONING #1 DARK HORSE COMICS DARK HORSE COMICS THE MAN OF JUSTICE LEAGUE #1 THE LEAGUE OF STEEL #1 DC ENTERTAINMENT EXTRAORDINARY DC ENTERTAINMENT GENTLEMEN: THE TEMPEST #1 IDW ENTERTAINMENT THE MAGIC ORDER #1 IMAGE COMICS THE WEATHERMAN #1 IMAGE COMICS CHARLIE’S ANT-MAN & ANGELS #1 BY NIGHT #1 THE WASP #1 DYNAMITE BOOM! STUDIOS MARVEL COMICS ENTERTAINMENT Apr18 Gem Page ROF COF.indd 1 3/8/2018 3:39:16 PM FEATURED ITEMS COMIC BOOKS · GRAPHIC NOVELS · PRINT InSexts Year One HC l AFTERSHOCK COMICS Lost City Explorers #1 l AFTERSHOCK COMICS Carson of Venus: Fear on Four Worlds #1 l AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS Archie’s Super Teens vs. Crusaders #1 l ARCHIE COMIC PUBLICATIONS Solo: A Star Wars Story: The Official Guide HC l DK PUBLISHING CO The Overstreet Comic Book Price Guide Volume 48 SC/HC l GEMSTONE PUBLISHING Mae Volume 1 TP l LION FORGE 1 A Tale of a Thousand and One Nights: Hasib & The Queen of Serpents HC l NBM Shadow Roads #1 l ONI PRESS INC. -

The Brand of Exiles: Vol. 12 Free

FREE THE BRAND OF EXILES: VOL. 12 PDF Jean van Hamme,Rosinski | 48 pages | 16 Jan 2013 | CINEBOOK LTD | 9781849181365 | English | Ashford, United Kingdom Exiles (comic book) - Wikipedia The New Universe is an imprint from Marvel Comics that was published in its original incarnation from to It was the first line produced by Marvel Comics utilizing a pre-conceived shared universe concept. This was to be a distinctly separate world, fully divorced from the mainstream continuity of the Marvel Universeconsisting of its own continuing characters and stories in a more realistic setting. There would be no hidden racesgodsmythological beingsmagicor supertechnology a rule immediately broken by Justice. Superhuman characters and powers would be limited and thus more subdued in their activities, yet their actions would have more realistic consequences. This was in contrast to the traditional Marvel Universe, which always purported to take The Brand of Exiles: Vol. 12 in a mirror of the real world where public knowledge of superheroessupervillains and their activities had little effect on normal day-to-day business. Adding to the sense of realism, the New Universe titles were designed to operate in real-time : a month would lapse in the universe for each month that passed in reality. The limitation of fantasy elements, and the low-key nature of the characters' activities in the The Brand of Exiles: Vol. 12 Universe, gave the imprint verisimilitudeto seem like "the world outside The Brand of Exiles: Vol. 12 window," which was the series catchphrase. To discuss how to capitalize on Marvel Comics 's upcoming 25th anniversary, president Jim Galton held a meeting with Marvel's vice presidents, including Jim Shooterwho was also Marvel editor-in-chief. -

Die Leseratte

RATTUS LIBRI Ausgabe 2 September 2005 Liebe Leser und Kollegen, unsere Rezensionen werden seit kurzem in dieser neuen Form präsentiert. In unserer vier- bis sechsmal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine und Comics – nicht nur mit phantastischen Inhalten - informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. Besonders danken möchten wir folgenden Verlagen und Autoren, die uns Rezensionsexemplare für diese Ausgabe zur Verfügung stellten: Piper Verlag, München www.piper.de Panini-Verlag/Dino-Verlag, Stuttgart www.panini.de, www.dinocomics.de Egmont VGS Verlagsgesellschaft, Köln www.MangaNet.de Schwarzer Turm, Hünfeld www.schwarzerturm.de VirPriv Verlag, Fuchstal www.virpriv.de Frank Neugebauer, Bad Zwischenahn Wir wünschen wir Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre der 2. Ausgabe von RATTUS LIBRI. Mit freundlichen Grüßen Christel Scheja und Irene Salzmann RUBRIKEN Fantasy Seite 02 Science Fiction Seite 09 Horror Seite 12 Krimi Seite 14 Comics/Manga Seite 20 Fan-Publikationen Seite 32 Sonstiges Seite 33 IMPRESSUM RATTUS LIBRI ist das vier- bis sechsmal im Jahr erscheinende Online-Informations-Magazin, zusammengestellt von Christel Scheja und Irene Salzmann. Bei Gastrezensionen ist der jeweilige Verfasser für den Inhalt verantwortlich. Rezensionen dieser Ausgabe: Christel Scheja, Irene Salzmann Erscheinungsdatum: September 2005 Kontaktadresse: [email protected] Seite 1 von 33 Fantasy Cecilia Dart-Thornton Die Feenland-Chroniken 1: Im Bann der Sturmreiter The Bitterbynde Book 1: The Ill-made Mute, 2001 Piper Verlag, München, 04/2005 ISBN 3-492-70023-3, 525/229 Übersetzung aus dem australischen Englisch von Birgit Reß-Bohusch Titelbild von Geoff Taylor, Vorsatzkarte von Erhard Ringer Nach Sara Douglass hat mit Cecilia Dart-Thornton eine zweite australische Autorin Aufnahme in das Fantasy-Hardcover-Programm von Piper gefunden. -

Boys Love Katalog

Boys Love Boys Love Katalog Einleitung: Was ist BL: Shônen Ai ( dt. „Jungenliebe“) ist eine in westlichen Ländern verbreitete, japanische Bezeichnung für Animes und Mangas, in denen es um Liebesbeziehungen zwischen jungen Männern geht. Das erste Werk des Genres war Moto Hagios Manga „Tôma no Shinzô“ , der 1973 in Japan erschien. Im Ge- genzu dazu hat Yaoi die homosexuelle Be- ziehungen zwischen männlichen Protagonis- ten mit expliziten erotischen Darstellungen zum Thema, sprich die Erotik steht klar im Vordergrund. Der Begriff Boys Love, kurz BL, wird in Japan anstelle von „Shônen Ai“ verwendet, um Assoziationen mit Päderastie und Pädophi- lie zu vermeiden. Dieser Begriff bezieht sich auf jegliche Geschichten über homosexu- elle Männer, egal wie explizit die erotischen Darstellungen sind oder was Fokus der Hand- © Asfahani, Fireangels lung ist. Bekannte Mangaka: - Yamane Ayano (Finder, Crimson Spell) - Hinako Takanaga (Verliebter Tyrann, Kleiner Schmetterling, Ohne viele Worte) - Kazuma Kodaka (Kizuna, Kiss me, Teacher, Border) - Makoto Tateno (Yellow, Blue Sheep Dream, Hero Heel) - Youka Nitta (When a man loves a man, Haru wo Daite Ita) - Yuki Shimizu (Love Mode, Ze) - Shungiku Nakamura (Junjo Romantica, Sekai-ichi Hatsukoi) Deutsche Boys Love-Verlage: Fireangels: Der Fireangels-Verlag unter der Leitung von Myriam Engelbrecht ist ein aufstrebender und erfolgreicher Kleinverlag, der sich auf Yaoi/Yuri-Mangas spezialisiert hat. Er fördert nicht nur deutsche Zeichner und Autoren, sondern auch internationale Künstler aus der ganzen Welt und schafft damit eine nahezu einzigartige Plattform für talentierte junge Künstler. Das Verlagsprogramm ist zurzeit noch stark am Boys Love- Genre orientiert, doch auch der Yuri- Bereich (Liebe zwischen 2 Frauen) soll ausgebaut werden, ebenso der Graphic Novel Bereich. -

Marvel Universe Thor Comic Reader 1 110 Marvel Universe Thor Comic Reader 2 110 Marvel Universe Thor Digest 110 Marvel Universe Ultimate Spider-Man Vol

AT A GLANCE Since it S inception, Marvel coMicS ha S been defined by hard-hitting action, co Mplex character S, engroSSing Story line S and — above all — heroi SM at itS fine St. get the Scoop on Marvel S’S MoSt popular characterS with thi S ea Sy-to-follow road Map to their greate St adventure S. available fall 2013! THE AVENGERS Iron Man! Thor! Captain America! Hulk! Black Widow! Hawkeye! They are Earth’s Mightiest Heroes, pledged to protect the planet from its most powerful threats! AVENGERS: ENDLESS WARTIME OGN-HC 40 AVENGERS VOL. 3: PRELUDE TO INFINITY PREMIERE HC 52 NEW AVENGERS: BREAKOUT PROSE NOVEL MASS MARKET PAPERBACK 67 NEW AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS VOL. 5 TPB 13 SECRET AVENGERS VOL. 1: REVERIE TPB 10 UNCANNY AVENGERS VOL. 2: RAGNAROK NOW PREMIERE HC 73 YOUNG AVENGERS VOL. 1: STYLE > SUBSTANCE TPB 11 IRON MAN A tech genius, a billionaire, a debonair playboy — Tony Stark is many things. But more than any other, he is the Armored Avenger — Iron Man! With his ever-evolving armor, Iron Man is a leader among the Avengers while valiantly opposing his own formidable gallery of rogues! IRON MAN VOL. 3: THE SECRET ORIGIN OF TONY STARK BOOK 2 PREMIERE HC 90 THOR He is the son of Odin, the scion of Asgard, the brother of Loki and the God of Thunder! He is Thor, the mightiest hero of the Nine Realms and protector of mortals on Earth — from threats born across the universe or deep within the hellish pits of Surtur the Fire Demon. -

Ausgabe 7 September 2006

Ausgabe 41 Mitte Mai 2008 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: www.rattus-libri.buchrezicenter.de http://blog.g-arentzen.de/ www.foltom.de www.geisterspiegel.de/ http://haraldhillebrand.blog.de www.HARY-PRODUCTION.de www.light-edition.net www.literra.info www.phantastik-news.de www.rezensenten.de www.terranischer-club-eden.com/ RATTUS LIBRI ist außerdem auf CD oder DVD erhältlich innerhalb des Magazins BILDER, das gegen Rückporto bestellt werden kann bei [email protected]. Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.buchrezicenter.de, www.sfbasar.de, www.filmbesprechungen.de, www.phantastik-news.de, www.literra.info, www.rezensenten.de, Terracom: www.terracom-online.net, Kultur-Herold/Crago- Verlag: www.kultur-herold.de, www.edition-heikamp.de, Andromeda Nachrichten/SFCD: www.sfcd- online.de,. Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Das Logo hat Freawyn für RATTUS LIBRI entworfen: http://elfwood.lysator.liu.se/loth/u/t/uta/uta.html Wir bedanken uns vielmals bei allen Verlagen und Autoren, die uns Rezensionsexemplare für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. -

Antiques & Collectables

Hugo Marsh Neil Thomas Forrester Director Shuttleworth Director Director Antiques & Collectables Thursday 27th May 2021 at 10.00 For enquires regarding this auction, please contact: Special Auction Services Baylies Hall Tower Street Dudley West Midlands DY1 1NB Telephone: 01384 931001 Email: [email protected] www.specialauctionservices.com Thomas Forrester Director Due to the nature of the items in this auction, buyers must satisfy themselves concerning their authenticity prior to bidding and returns will not be accepted, subject to our Terms and Conditions. Additional images are available on request. Buyers Premium with SAS & SAS LIVE: 20% plus Value Added Tax making a total of 24% of the Hammer Price the-saleroom.com Premium: 25% plus Value Added Tax making a total of 30% of the Hammer Price 1. 52 (2006/07) DC Comics, 13. Adventure Comics #259 (1959) 26. Amazing Adventures Marvel Complete run #1 - #52 all bagged and DC, bagged and boarded (1973-1976), #19 #20 #29 #30 #31 #32 boarded (52) £20-40 #33 #33 #34, all bagged and boarded (9) £20-40 £20-40 14. Adventure Comics #259 (1959) 2. 2001: A Space Odyssey (1976) DC, bagged and boarded 27. The Amazing Spider-Man Marvel, #1 #5 #8 #10, all bagged and £20-40 Marvel, King-Size Special #5 (1968) boarded (4) Giant-Size Spider-Man #6 (1975) King- £30-50 15. Adventure Comics (1963-1967) Size Annual #15 (1981) Amazing Spider- DC, #308 #310 #340 #353, all bagged and Man Annual #24 (1990), all bagged and 3. Action Comics #285 (1962) DC, boarded (4) boarded (4) Supergirl’s existence revealed to the £20-40 £40-60 world, bagged and boarded £20-40 16. -

Universidade Federal De Pernambuco Centro De

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA DOUTORADO EM SOCIOLOGIA POR UMA SOCIOLOGIA DA IMAGEM DESENHADA: REPRODUÇÃO, ESTEREÓTIPO E ACTÂNCIA NOS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS DA MARVEL COMICS. AMARO XAVIER BRAGA JUNIOR RECIFE 2015 AMARO XAVIER BRAGA JUNIOR POR UMA SOCIOLOGIA DA IMAGEM DESENHADA: REPRODUÇÃO, ESTEREÓTIPO E ACTÂNCIA NOS QUADRINHOS DE SUPER- HERÓIS DA MARVEL COMICS. Tese desenvolvida por Amaro Xavier Braga Junior orientada pelo Prof. Dr. Josimar Jorge Ventura de Morais como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Sociologia. RECIFE 2015 DEDICATÓRIA Dedico este trabalho aos meus filhos Adrian Céu e Gabriel Sol que toleraram minhas ausências nas brincadeiras e no acompanhamento de suas tarefas de casa e minha pouca disponibilidade para tirar as dúvidas e revisar os assuntos de suas provas, o que impactou bastante suas notas; À minha esposa Danielle, pelas leituras, revisão e comentários, mesmo a contragosto. AGRADECIMENTOS À Universidade Federal de Alagoas pelo programa de Qualificação que me permitiu finalizar a pesquisa nos últimos meses do doutorado; Ao professor Jorge Ventura pela paciência e disposição na orientação; Aos colegas Arthemísia, Lena, Giba, Marcela, Veridiana, Rayane, Regina, Francisco, Márcio, Breno, Glícia, Paula, Caio, Clarissa e Micheline pelos bons momentos e pelas “terapias em grupo” nos momentos de aflição coletiva; Ao professor Henrique Magalhães pela leitura minunciosa e apoio na revisão após a defesa. A Ela, por mais um ciclo. RESUMO A pesquisa analisou o desenvolvimento da actância das histórias em quadrinhos por vias das publicações de HQs de super-herois da editora Marvel Comics, buscando relacionar a reprodução do “social” e a estereotipia como mecanismo performático na figuração agencial. -

Adeline FONTAINE

Édition / Presse / Communication Adeline FONTAINE // éditrice print et web // >06.85.84.84.16 // rédactrice spécialisée web // >01.83.42.82.87 >[email protected] // correctrice // FTP>http://adeline81.free.fr/ PRÉSENTATION PLUS D’INFORMATIONS > http://adeline81.free.fr/ AFFÛTER SA PLUME 6 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LES DOMAINES ÉDITION DÉPASSER TOUTE ATTENTE DE L’ÉDITION, DE LA PRESSE PRÉCISION ET RIGUEUR ET DE LA COMMUNICATION / / FORMATION PROFESSIONNELLE COMMUNICATION • Droit à l’image (CFPJ) • Ergonomie des sites web (Benchmark) • Référencement naturel et réseaux sociaux (LSF Interactive) • Rédaction web B2B et B2C (LSF Interactive) / / COMPÉTENCES TECHNIQUES PRESSE • Mac OS 9.x, 10.x et Windows XP, Vista et 7 • Quark Xpress 8 et Adobe / / GESTION & ORGANISATION Creative Suite 4 • Microsoft Offi ce 2008 • Planifi cation des délais • ProLexis et Antidote • Élaboration et gestion / / RÉFÉRENCES des plannings et des budgets / / COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES • Réalisation d’un chemin de fer • PRESSE ET COMMUNICATION • • Suivi administratif Ville de Saint-Ouen, Ville de Boulogne-Billancourt, • Chefferie de projets éditoriaux • Coordination et suivi éditoriaux Conseil général de L’Oise, conseil général du Val-de-Marne, (B2B et B2C) • Techniques de fabrication La Cimade, Ministère de la Justice et des Libertés, RATP, • Rédaction web optimisée SEO • Prospection éditoriale Comité régional du tourisme en Île-de-France, • conseil en référencement naturel • Management d’équipes Caisse des Dépôts et Consignations… • Rédaction d’argumentaires, -

39155 369E8e52840f888dd93c

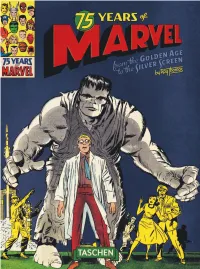

Age of Ultron (AU) (crossover Amazing Spider-Man Annual, The. Anole 698 series) 698 See Spider-Man, Amazing Spider- Ant-Man (1st) 225, 226, 229, 231, Index Agent X 679 Man Annual, The 235, 236–37, 240–41, 300, 305, Agents of S. H. I. E. L. D. (TV Amazing Spider-Man Special, The. 317, 325, 485, 501–03, 628, 681. Italic numerals refer to pages of the series) 699. See also Captain See Spider-Man, Amazing Spider- See also Giant-Man; Goliath (1st); TASCHEN book 75 Years of Marvel America, Captain America: Man Special, The Henry (Hank) Pym; Wasp, The which include images. The Winter Soldier (movie); Amazing Spider-Man, The (book). See (1st); Yellowjacket (1st) S. H. I. E. L. D. Spider-Man, Amazing Spider- Ant-Man (2nd) 581, 591, 628, 653. A Aggamon 281 Man, The (book) See also Scott Lang “Amazing Case of the Human Torch, Aja, David 685, 697 “Amazing Spider-Man, The” (comic Ant-Man (3rd) 691 The” (short story) 55 Alascia, Vince 29, 63, 68, 100 strip). See Spider-Man, “Amazing Antonioni, Michelangelo 468 A.I.M. (Advanced Idea Alcala, Alfredo 574 Spider-Man, The” (comic strip) Apache Kid 120. See also Western Mechanics) 381 Alderman, Jack 73 Amazing Spider-Man, The (movie). Gunfighters (vols. 1–2) Aaron Stack 596. See also Machine Aldrin, Edwin (“Buzz”) 453 See Spider-Man, Amazing Spider- Apache Kid, The 106 Man Alex Summers 475. See also Havok Man, The (movie) Apocalypse 654 Aaron, Jason 691, 694 Alf 649 Amazing Spider-Man, The (TV Apollo 11 453 ABC (American Broadcasting Alias (live TV version) 699 series) (1977–79). -

Honors Mcgee

The Chanticleer September 18,1986 Val. 34 NO. 3 Jacksonvillle State University + Jacksonville. Ala. 36265 Capacity crowd honors McGee By ROY WILLIAMS Chanticleer Senior Editor A crowd of over 1,000 students, faculty and administration gathered at the Leone Cole Auditorium last Thursday to welcome and honor the new president, Dr. Harold McGee. The student - faculty tea, organized by SGA president Vonda Barbour, was the largest social gathering of its type ever held on campus, said Barbour. "We (the SGA) thought it would be neat for the student body to came together as a whole to honor Dr. Mae,instead of the University always being separated by Greeks, independents, faculty and staff. I'm real pleased with how it turned out," Brbour said. --- She extended her thanks to all the organizations, clubs and individuals who helped to make the program a success. "If we (the University) all work together, there is no limit to what we can accomplish this year," Barbour said. The tea consisted of the following activities: (1) Alpha Xi Delta began the program with a slide show presentation. (2) The president of Phi Beta Lambda, the business fraternity, gave a welcome to Dr. McGee. (3) The JSU Marching Ballerinas performed to the Southerners' tune of "Quilting Party." (4) The JSU Cheerleaders did several cheers. (5) The president of SAM (The Society for the Advancement of Management) welcomed Dr. McGee and presented him with honorary membership ta the club. (6) Harvard University; James E. Jacobson, editor of The Delta Zeta sorority performed one of their rush skits, "The D.