Pdf Con Otra Mirada: Quevedo Personaje Dramático / Celsa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Don Juan : Ladykiller of Seville

Two Christmas Play Officium Stellae & The Second Shepherds' Play Don Juan : Ladykiller of November 25th - December Seville 5th, 2004 A New Translation by Michael Kidd THU-FRI-SAT. Nov. 25-27 at 7:30 p.m. SAT-SUN. Nov. 27-28 at 2 p.m. Directed by Julie Florio THU-FRI-SAT. Dec. 2-4 at 7:30 p.m. SAT-SUN. Dec 4-5 at 2 p.m. GALA PERFORMANCE: Friday November 26th Emmanuel Chapel, Room 319 & Emmanuel Hall, Room 119, Emmanuel College, 75 Queen's Park East Friar Bacon and Friar Bungay March 11th - March 27th, 2005 FRI-SAT. Mar. 11-12 at 8 p.m SAT-SUN. Mar. 12-13 at 2 p.m. THU-FRI-SAT. Mar. 17-19 at 8 p.m SAT-SUN. Mar. 19-20 at 2 p.m. THU-FRI-SAT. Mar. 24-26 at 8 p.m SAT-SUN. Mar. 26-27 at 2 p.m GALA PERFORMANCE: Friday March 11 Emmanuel Hall, Room 119, Emmanuel College, 75 Queen's Park East, mention that his sense of entitlement is unequal to none. It would mean I'd have to mentally go someplace I didn't want to... We forget. We forget than there are Don Juans everywhere. We forget how exactly we can be swayed into things we Don Juan Jordan Stewart haven't necessarily thought clearly about. Don Juan's goal is sexual dominance, Isabella Claire Rice but it could just as easily be money, kingdoms, cars or votes. The impulses and King of Naples / Don Gonzalo de Erik Buchanan (appearing by fears within this play are stored within us all. -

La Evolución De La Televisión En España: Del Franquismo Hacia La Democracia

La Evolución de la Televisión en España: Del Franquismo hacia la democracia Trabajo de Fin de Grado para la titulación de Periodismo, autorizado por la Doctora Dña. Irene Tenorio Vázquez. Curso académico 2016/2017. Profesora titular E.U: Alumno: Dra. Dña. Irene Tenorio Vázquez Daniel Herrera Vargas 1 LA EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA: DEL FRANQUISMO HACIA LA DEMOCRACIA Índice 1. Introducción 1.1 Introducción y reflexión personal (Pág. 4) 1.2 Objetivos y metodología (Pág. 5) 1.3 Palabras Claves (Pág. 7) 1.4 Origen de la Televisión (Pág. 8) 1.5 Contexto histórico, político, social y económico de España (Pág. 8) 2. La Televisión en España durante el Franquismo 2.1 Primera Etapa (1956-1962) (Pág. 12) 2.2 Programación (Pág. 15) 2.3 Segunda Etapa (1962-1969) (Pág. 17) 2.4 Programación (Pág. 21) 2.5 Tercera Etapa (1969-1975) (Pág.24) 2.6 Programación (Pág. 28) 3. La Televisión en la Transición Democrática 3.1 La manipulación informativa de TVE (1975-1982) (Pág. 32) 3.2 El Estatuto de RTVE de 1980 (Pág. 36) 3.3 Programación (Pág. 39) 4. El papel de la mujer en televisión y la llegada del “Destape” (Pág. 43) 5. La televisión española a través de “Cuéntame cómo pasó” (Pág. 49) 5.2 Fotogalería de “Cuéntame cómo pasó” (Pág. 51) 6. La etapa socialista y la llegada de la televisión privada 6.1 Felipe González y la falta de pluralismo informativo (1982-1989) (Pág. 79) 6.2 Programación (Pág. 82) 7. Conclusiones (Pág. 86) 2 8. Bibliografía (Pág. 88) Realizado por Daniel Herrera Vargas 3 1. -

Narrativa a Través De La Dirección De Arte En Cuéntame Cómo Pasó

ÍNDICE PROYECTO FIN GRADO Narrativa a través de la Dirección de Arte en la serie Cuéntame cómo pasó 1. Resumen .….…..….……………………..……………………………………………………………………….. pág. 5 2. Palabras clave ...…………………………………………………………………………………..……………. pág. 5 3. Introducción ……………………………………………………………………………………………………... pág. 6 3.1. Justificación …………………………………………………………………………………………... pág. 11 3.2. Objetivos ……………………………………………….………………………………………………. pág. 18 - Objetivos generales …………………………………………………………………………… pág. 20 - Objetivos específicos …………………………………………………………………………. pág. 11 3.3. Metodología de investigación ……………………………………………………….………. pág. 11 4. Dirección de arte: concepto y posibilidades ……………………………………………….……. pág. 22 4.1. Sentimiento estético …………………………………………………………………….………… pág. 22 4.2. Dirección de Arte: definición y características ………………………………………... pág. 31 4.3. Cómo se trabaja la dirección de arte en cuéntame cómo pasó …..………….. pág. 34 5. La Dirección de Arte en Cuéntame: análisis por temporadas …………………………… pág. 38 5.1. Temporada 1 ……………………………………………………………………………..…….….. pág. 38 Años: 1968-1969 Emisión: 2001 – 2002 5.2. Temporada 2 ………………………………………………………………………………….……… pág. 44 Año: 1969 Emisión: 2002 5.3. Temporada 3 …………………………………………………………………….…………………… pág. 47 Año: 1970 Emisión: 2003 5.4. Temporada 4 …………………………………………………………………….…………………… pág. 50 Año: 1970 Emisión: 2003-2004 5.5. Temporada 5 ………………………………………………………………….……………………… pág. 53 Año: 1971 Emisión: 2004 Página | 2 5.6. Temporada 6 ………………………………………………………………………………………..… pág. 56 Años: 1972-1973 Emisión: 2004-2005 5.7. -

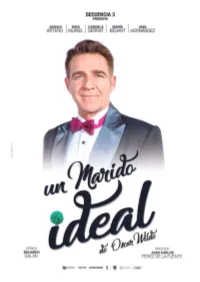

Juanjo Artero

U N M A R I D O SECUENCIA 3 I D E A L Ambientada en la Inglaterra de principios de 1970 Vestuario, atrezzo, música... la ambición de poder y de riqueza chantaje y corrupción Oscar Wilde y el arte de la provocación C R Í T I C A D I V E R T I D A E I R Ó N I C A D E L A S O C I E D A D C O N T E M P O R Á N E A SINOPSIS El ministro de asuntos exteriores —Sir Robert Chiltern— es un marido ideal para su mujer Lady Chiltern, un político brillante y un perfecto caballero. Ante el resto de la sociedad ambos se muestran como un matrimonio ideal y armonioso. Esta armonía se ve amenazada cuando irrumpe en escena la malévola y seductora Mrs. Cheveley que chantajea a Robert amenazándole con revelar un oscuro secreto de su pasado que le permitió a él forjar su admirable carrera política, su fortuna y su matrimonio. La corrupción al primer plano. Acorralado, le pide consejo a su amigo de toda la vida, Lord Arthur Goring, conocido por todos en la alta sociedad por su inteligencia y su vestuario: todo un dandi. Y muy ambiguo en su concepción del amor. Al fin y al cabo, es el trasunto de Oscar Wilde. Entre la política, la miseria humana, el thriller político y las relaciones de pareja se mueve la comedia, llena de ironía y provocación. U N M A R I D O SECUENCIA 3 I D E A L ESTRENO 16 y 17 de febrero 2019 Teatro Victoria Eugenia de Donosti. -

Disposición 4473 Del BOE Núm. 97 De 2017

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 97 Lunes 24 de abril de 2017 Sec. III. Pág. 31829 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 4473 Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la modificación del Convenio Colectivo de Iberia, LAE, SA y sus tripulantes de cabina de pasajeros. Visto el texto de modificación del Convenio Colectivo de la empresa Iberia, L.A.E., S.A., y sus tripulantes de cabina de pasajeros (código de convenio número 90002640011981), que fue suscrito con fecha 22 de febrero de 2017, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por las secciones sindicales de UGT, CC.OO., SITCPLA y candidatura independiente (CI-TCP), en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado texto de modificación del Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de abril de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. -

Don Juan Tenorio

José Zorrilla Don Juan Tenorio Colección Averroes Colección Averroes Consejería de Educación y Ciencia Junta de Andalucía ÍNDICE Parte primera ......................................................................... 9 Acto primero ..................................................................... 9 Escena I......................................................................... 9 Escena II.......................................................................12 Escena III .....................................................................15 Escena IV .....................................................................16 Escena V ......................................................................16 Escena VI .....................................................................19 Escena VII....................................................................19 Escena VIII...................................................................21 Escena IX .....................................................................23 Escena X ......................................................................24 Escena XI .....................................................................25 Escena XII....................................................................28 Escena XIII...................................................................44 Escena XIV ..................................................................45 Escena XV....................................................................46 Acto segundo....................................................................48 -

ESLA-324-Junio-2010

ESPAÑA FRANQUEO CONCERTADO Aut. n.º 24000051 Junio 2010 Nº 324 LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y LA PRESIDENTA DE DIPUTACIÓN EN VALENCIA DE DON JUAN LA PRESIDENTA DE DIPUTACIÓN, LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, ISABEL CARRASCO EL ALCALDE Y PEDRO GARNICA, VISITANDO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA FÁBRICA GARNICA PLYWOOD DE NUESTRO AYUNTAMIENTO VALENCIA DE DON JUAN INFORMACIÓN LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD 2 9 - 12 EL AYUNTAMIENTO INFORMA EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES 3 - 8 13 - 15 COLABORACIONES 16 - 19 DEFUNCIONES JOSEFA ESCANCIANO SÁNCHEZ EMETERIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ESTHER GARCÍA PÉREZ ÁNGEL MARTÍNEZ PIÑAN (PINA) CONSTANCIO FERNÁNDEZ GALLEGO CANTIDIO GARCÍA CURIESES MARIANO FERNÁNDEZ CEPEDAL La familia de JOSÉ GONZÁLEZ PACIN, quiere agradecer a través de esta revista las muestras de condolencia y el acompañamiento en el funeral. GRACIAS A TODOS. La familia de MANUEL SANTAMARTA HUERGA, quiere agradecer las muestras de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento. La familia de CONSTANCIO FERNÁNDEZ GALLEGO quiere, a través de esta revista, agradecer a todos los amigos y vecinos el apoyo recibido con motivo de su fallecimiento, ocurrido el día 8 de junio de 2010. La familia de MARIANO FERNÁNDEZ CEPEDAL, quiere agradecer las muestras de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento. NACIMIENTOS Pablo Izquierdo Caño Rubén Montes Jano 15/04/10 Han finalizado las obras de ampliación del Polígono Industrial “El Tesoro II”. de Valencia de Don Juan, en breve comenzará la segunda fase con la que concluirá esta ampliación. Siguiendo con la conservación de nuestro patrimonio y en convenio con Iberdrola se han retirado los postes del cableado del alumbrado que circundaban otro edificio emblemático, la Plaza de Toros. -

~'7/P64~J Adviser Department of S Vie Languages and Literatures @ Copyright By

FREEDOM AND THE DON JUAN TRADITION IN SELECTED NARRATIVE POETIC WORKS AND THE STONE GUEST OF ALEXANDER PUSHKIN DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By James Goodman Connell, Jr., B.S., M.A., M.A. The Ohio State University 1973 Approved by ,r-~ ~'7/P64~j Adviser Department of S vie Languages and Literatures @ Copyright by James Goodman Connell, Jr. 1973 To my wife~ Julia Twomey Connell, in loving appreciation ii VITA September 21, 1939 Born - Adel, Georgia 1961 .•..••. B.S., United States Naval Academy, Annapolis, Maryland 1961-1965 Commissioned service, U.S. Navy 1965-1967 NDEA Title IV Fellow in Comparative Literature, The University of Georgia, Athens, Georgia 1967 ••••.•. M.A. (Comparative Literature), The University of Georgia, Athens, Georgia 1967-1970 NDFL Title VI Fellow in Russian, The Ohio State University, Columbus, Ohio 1969 •.•••.• M.A. (Slavic Languages and Literatures), The Ohio State University, Columbus, Ohio 1970 .•...•. Assistant Tour Leader, The Ohio State University Russian Language Study Tour to the Soviet Union 1970-1971 Teaching Associate, The Ohio State University, Columbus, Ohio 1971-1973 Assistant Professor of Modern Foreign Languages, Valdosta State College, Valdosta, Georgia FIELDS OF STUDY Major field: Russian Literature Studies in Old Russian Literature. Professor Mateja Matejic Studies in Eighteenth Century Russian Literature. Professor Frank R. Silbajoris Studies in Nineteenth Century Russian Literature. Professors Frank R. Silbajoris and Jerzy R. Krzyzanowski Studies in Twentieth Century Russian Literature and Soviet Literature. Professor Hongor Oulanoff Minor field: Polish Literature Studies in Polish Language and Literature. -

Don Álvaro O La Fuerza Del Sino Y Don Juan Tenorio

Trinity College Trinity College Digital Repository Senior Theses and Projects Student Scholarship Spring 2013 Señas de identidad del teatro romántico español: Don Álvaro o la fuerza del sino y Don Juan Tenorio Alyssa Rosenthal Trinity College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalrepository.trincoll.edu/theses Part of the Comparative Literature Commons, Dramatic Literature, Criticism and Theory Commons, Latin American Languages and Societies Commons, and the Spanish Literature Commons Recommended Citation Rosenthal, Alyssa, "Señas de identidad del teatro romántico español: Don Álvaro o la fuerza del sino y Don Juan Tenorio". Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT 2013. Trinity College Digital Repository, https://digitalrepository.trincoll.edu/theses/349 TRINITY COLLEGE Senior Thesis SEÑAS DE IDENTIDAD DEL TEATRO ROMÁNTICO ESPAÑOL: DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO Y DON JUAN TENORIO submitted by ALYSSA ROSENTHAL 2013 In Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Bachelor of Arts 2013 Director: Priscilla Meléndez Reader: Christopher van Ginhoven Rey Índice ! Abstracto 1 Introducción: El nacimiento del romanticismo español 2 1: Don Álvaro o la fuerza del sino: El comienzo del drama romántico español 14 2: Don Juan Tenorio: Volviendo a visitar el mito en forma romántica 35 Conclusión: El caso del romanticismo español 52 Bibliografía 57 ! Abstracto When faced with the term Romanticism, many people automatically think of the British poets, Wordsworth, Coleridge, or Byron, or the German philosopher Hegel and the writer Goethe. However, the Romantic Movement expanded far beyond northern Europe, and as it migrated it changed and took on different forms, so much so that when it reached Spain in the 1830s it had taken on a totally new form. -

Don Juan En Los Infiernos. Entrevista Con Gonzalo Suárez (Abril De 1998)1

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Revistes Catalanes amb Accés Obert DON JUAN EN LOS INFIERNOS. ENTREVISTA CON GONZALO SUÁREZ (ABRIL DE 1998)1 Per REYES LÁZARo2 Reyes Lázaro: - ¿Qué te lleva a hacer una versión de Don Juan? Gonzalo Suárez: - Algunas películas me han perseguido durante años hasta llegar a hacerlas, pero no es éste el caso de Don Juan. Fue bastante insólito porque, en principio, a mí me resultaba un personaje antipático, probable mente porque tenía una idea del Don Juan más hecha a Zorrilla o a Tirso, y este personaje jactancioso no me caía muy bien. Curiosamente, mi vincula ción con Don Juan fue a través del de Moliere. La película 10 revela, por ejem plo, en el nombre de Sganarel-o Esganarel-. Incluso hay algunas frases tomadas del Don Juan de Moliere. RL. - La de los vicios a la moda y todo eso. G.S. - Sí, exactamente. El Don Juan de Moliere es el que prefiero y fue en cierto sentido la llave por la cual yo pude acceder al mío. En este caso no fue una película que me propusieran. Di el paso solo, pero no recuerdo exacta mente qué es 10 que me movió a darlo. Lo que es verdad es que, una vez que empecé a escribir, fue uno de los guiones que escribí con más facilidad. No recuerdo cuánto tardé en escribirlo, pero sé que 10 visualizaba y que venía prácticamente solo. Fue una labor más de vidente que de estar luchando, incluso a niveles conceptuales -aunque la película pueda aparentar otra cosa por aquello de su carácter literario (¡cuántas veces me 10 han reprocha do!)-. -

Don Juan Tenorio, De José Zorrilla

interiorport-contra_IM:interiorport-contra.qxd 05/01/2015 15:10 Página 1 Edición y textos Mar Zubieta Enero 2015 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Secretaría de Estado de Cultura. INAEM - CNTC CUADERNOS PEDAGÓGICOS N.º 50 Primera edición enero 2015 © De la presente edición Compañía Nacional de Teatro Clásico http://teatroclasico.mcu.es http://publicacionesoficiales.boe.es Síguenos: Diseño de cubierta Pablo Nanclares Fotos del montaje Ceferino López Impresión Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid I.S.B.N. 978-84-9041-123-0 N.I.P.O. 035-15-016-6 Colabora: Patrocina: Dep. Legal M-33817-2014 Reparto por orden de intervención Juan Tenorio José Luis García-Perez Cristofano Buttarelli Luciano Federico Marcos Ciutti Eduardo Velasco Miguel Daniel Martorell Gonzalo de Ulloa Juanma Lara Diego Tenorio / Escultor Francisco Olmo Capitán Centellas Alfonso Begara Rafael de Avellaneda Alfredo Noval Luis Mejía Miguel Hermoso Gastón / Lucía / Monja Tornera Raquel Varela Ana de Pantoja Marta Guerras Brígida Beatriz Argüello Abadesa Rosa Manteiga Inés de Ulloa Ariana Martínez La mujer Eva Martín Realización de escenografía Ayudante de dirección Neo Escenografía Carlos Martínez-Abarca Realización de vestuario Dirección técnica Maribel RH Amalia Portes Efectos especiales Producción ejecutiva Reyes Abades Susana Rubio Asesor de verso Vicente Fuentes Técnico de sonido Peluquería Coreografía Verónica Cendoya César Cortes Lobal peluqueros Vestuario Marco Hernández Técnico de maquinaria Maquillaje y caracterización -

Estado Libre Asociado De Puerto Rico Tribunal De Apelaciones Región Judicial De San Juan Panel V

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN PANEL V JUAN CARLOS ALBORS CERTIORARI DE LAHONGRAIS, procedente del Tribunal de Primera Instancia, Peticionaria, Sala de San Juan v. KLCE201700844 Civil núm.: K JV2013-2563. JUAN RAMÓN ALBORS DE LAHONGRAIS, Sobre: GIANNA LAURA ALBORS administración judicial DE LAHONGRAIS y JUAN de los bienes ALBERTO ALBORS DE hereditarios de la LAHONGRAIS, causante Hannia de Lahongrais Mayoral. Recurrida. Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Grana Martínez y la Jueza Romero García. Romero García, jueza ponente. SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2017. Nos corresponde resolver si procede la solicitud del peticionario, a los efectos de que se le designe como administrador judicial del caudal hereditario de su señora madre, Hannia de Lahongrais Mayoral (doña Hannia). Los hermanos del peticionario, aquí recurridos, se oponen a dicho nombramiento y aducen que, dadas las circunstancias particulares de este caso, no es necesario que se nombre a un administrador judicial o, en última instancia, que el peticionario no es la persona idónea para administrar los bienes en cuestión. A la luz de la prueba oral y documental que tuvo ante sí, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no procedía el nombramiento de un administrador judicial. Luego de un análisis de la totalidad del expediente y sus anejos, confirmamos el dictamen del tribunal primario. I. Doña Hannia estuvo casada con el señor Juan Alberto Albors Hernández (don Juan), hasta el 10 de junio de 2003; fecha en la que quedó disuelto el vínculo matrimonial.