Rattus Libri

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Englehart Steve

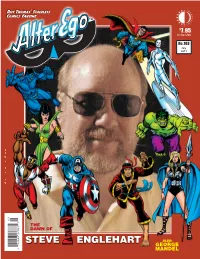

AE103Cover FINAL_AE49 Trial Cover.qxd 6/22/11 4:48 PM Page 1 BOOKS FROM TWOMORROWS PUBLISHING Roy Thomas’ Stainless Comics Fanzine $7.95 In the USA No.103 July 2011 STAN LEE UNIVERSE CARMINE INFANTINO SAL BUSCEMA MATT BAKER The ultimate repository of interviews with and PENCILER, PUBLISHER, PROVOCATEUR COMICS’ FAST & FURIOUS ARTIST THE ART OF GLAMOUR mementos about Marvel Comics’ fearless leader! Shines a light on the life and career of the artistic Explores the life and career of one of Marvel Comics’ Biography of the talented master of 1940s “Good (176-page trade paperback) $26.95 and publishing visionary of DC Comics! most recognizable and dependable artists! Girl” art, complete with color story reprints! (192-page hardcover with COLOR) $39.95 (224-page trade paperback) $26.95 (176-page trade paperback with COLOR) $26.95 (192-page hardcover with COLOR) $39.95 QUALITY COMPANION BATCAVE COMPANION EXTRAORDINARY WORKS IMAGE COMICS The first dedicated book about the Golden Age Unlocks the secrets of Batman’s Silver and Bronze OF ALAN MOORE THE ROAD TO INDEPENDENCE publisher that spawned the modern-day “Freedom Ages, following the Dark Knight’s progression from Definitive biography of the Watchmen writer, in a An unprecedented look at the company that sold Fighters”, Plastic Man, and the Blackhawks! 1960s camp to 1970s creature of the night! new, expanded edition! comics in the millions, and their celebrity artists! (256-page trade paperback with COLOR) $31.95 (240-page trade paperback) $26.95 (240-page trade paperback) $29.95 (280-page trade -

A Collection of Texts Celebrating Joss Whedon and His Works Krista Silva University of Puget Sound, [email protected]

Student Research and Creative Works Book Collecting Contest Essays University of Puget Sound Year 2015 The Wonderful World of Whedon: A Collection of Texts Celebrating Joss Whedon and His Works Krista Silva University of Puget Sound, [email protected] This paper is posted at Sound Ideas. http://soundideas.pugetsound.edu/book collecting essays/6 Krista Silva The Wonderful World of Whedon: A Collection of Texts Celebrating Joss Whedon and His Works I am an inhabitant of the Whedonverse. When I say this, I don’t just mean that I am a fan of Joss Whedon. I am sincere. I live and breathe his works, the ever-expanding universe— sometimes funny, sometimes scary, and often heartbreaking—that he has created. A multi- talented writer, director and creator, Joss is responsible for television series such as Buffy the Vampire Slayer , Firefly , Angel , and Dollhouse . In 2012 he collaborated with Drew Goddard, writer for Buffy and Angel , to bring us the satirical horror film The Cabin in the Woods . Most recently he has been integrated into the Marvel cinematic universe as the director of The Avengers franchise, as well as earning a creative credit for Agents of S.H.I.E.L.D. My love for Joss Whedon began in 1998. I was only eleven years old, and through an incredible moment of happenstance, and a bit of boredom, I turned the television channel to the WB and encountered my first episode of Buffy the Vampire Slayer . I was instantly smitten with Buffy Summers. She defied the rules and regulations of my conservative southern upbringing. -

ARCHIE COMICS Random House Adult Blue Omni, Summer 2012

ARCHIE COMICS Random House Adult Blue Omni, Summer 2012 Archie Comics Archie Meets KISS Summary: A highly unexpected pairing leads to a very Alex Segura, Dan Parent fun title that everyone’s talking about. Designed for both 9781936975044 KISS’s and Archie’s legions of fans and backed by Pub Date: 5/1/12 (US, Can.), On Sale Date: 5/1 massive publicity including promotion involving KISS $12.99/$14.99 Can. cofounders Gene Simmons and Paul Stanley, Archie 112 pages expects this title to be a breakout success. Paperback / softback / Trade paperback (US) Comics & Graphic Novels / Fantasy From the the company that’s sold over 1 billion comic books Ctn Qty: 0 and the band that’s sold over 100 million albums and DVDs 0.8lb Wt comes this monumental crossover hit! Immortal rock icons 363g Wt KISS join forces ... Author Bio: Alex Segura is a comic book writer, novelist and musician. Alex has worked in comics for over a decade. Before coming to Archie, Alex served as Publicity Manager at DC Comics. Alex has also worked at Wizard Magazine, The Miami Herald, Newsarama.com and various other outlets and websites. Author Residence: New York, NY Random House Adult Blue Omni, Summer 2012 Archie Comics Archie Meets KISS: Collector's Edition Summary: A highly unexpected pairing leads to a very Alex Segura, Dan Parent, Gene Simmons fun title that everyone’s talking about. Designed for both 9781936975143 KISS’s and Archie’s legions of fans and backed by Pub Date: 5/1/12 (US, Can.), On Sale Date: 5/1 massive publicity including promotion involving KISS $29.99/$34.00 Can. -

Comic Hunter

Comic Hunter - Dark Horse - 2021-09-16 Publisher Imprint Title Number Ext Edition Price Grade Important Format Dark Horse Comics 1001 Nights of Bacchus (1993) 1 5,00 $ Comic Dark Horse Comics 13th Son (2004) 1 4,00 $ Comic Dark Horse Comics 13th Son (2004) 2 4,00 $ Comic Dark Horse Comics 13th Son (2004) 3 4,00 $ Comic Dark Horse Comics 13th Son (2004) 4 4,00 $ Comic Dark Horse Comicsoriginals 3 Story Secret Files of the Giant Man 1 4,00 $ comic Dark Horse Comics 300 (1998) 2 10,00 $ Comic Dark Horse Comics 300 (1998) 3 10,00 $ Comic Dark Horse Comics 47 Ronin (2012) 2 5,00 $ Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 1 A 10,00 $ Abe Sapien #11 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 2 5,00 $ Abe Sapien #12 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 3 5,00 $ Abe Sapien #13 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 4 A Max Fiumara Cover 5,00 $ Abe Sapien #14 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 4 B Seb Fiumara 7,00 $ Abe Sapien #14 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 5 5,00 $ Abe Sapien #15 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 6 4,00 $ Abe Sapien #16 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 7 5,00 $ Abe Sapien #17 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 8 A Max Fiumara Cover 5,00 $ Abe Sapien #18 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 9 A Max Fiumara Cover 4,00 $ Abe Sapien #19 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 10 5,00 $ Abe Sapien #20 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 11 4,00 $ Abe Sapien #21 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) 12 4,00 $ Abe Sapien #22 Comic Dark Horse Comics Abe Sapien (2013) -

Body Bags One Shot (1 Shot) Rock'n

H MAVDS IRON MAN ARMOR DIGEST collects VARIOUS, $9 H MAVDS FF SPACED CREW DIGEST collects #37-40, $9 H MMW INV. IRON MAN V. 5 HC H YOUNG X-MEN V. 1 TPB collects #2-13, $55 collects #1-5, $15 H MMW GA ALL WINNERS V. 3 HC H AVENGERS INT V. 2 K I A TPB Body Bags One Shot (1 shot) collects #9-14, $60 collects #7-13 & ANN 1, $20 JASON PEARSON The wait is over! The highly anticipated and much debated return of H MMW DAREDEVIL V. 5 HC H ULTIMATE HUMAN TPB JASON PEARSON’s signature creation is here! Mack takes a job that should be easy collects #42-53 & NBE #4, $55 collects #1-4, $16 money, but leave it to his daughter Panda to screw it all to hell. Trapped on top of a sky- H MMW GA CAP AMERICA V. 3 HC H scraper, surrounded by dozens of well-armed men aiming for the kill…and our ‘heroes’ down DD BY MILLER JANSEN V. 1 TPB to one last bullet. The most exciting BODY BAGS story ever will definitely end with a bang! collects #9-12, $60 collects #158-172 & MORE, $30 H AST X-MEN V. 2 HC H NEW XMEN MORRION ULT V. 3 TPB Rock’N’Roll (1 shot) collects #13-24 & GS #1, $35 collects #142-154, $35 story FÁBIO MOON & GABRIEL BÁ art & cover FÁBIO MOON, GABRIEL BÁ, BRUNO H MYTHOS HC H XMEN 1ST CLASS BAND O’ BROS TP D’ANGELO & KAKO Romeo and Kelsie just want to go home, but life has other plans. -

Uncanny X-Force: Final Execution Volume 7, Book 2 Pdf, Epub, Ebook

UNCANNY X-FORCE: FINAL EXECUTION VOLUME 7, BOOK 2 PDF, EPUB, EBOOK Rick Remender,Phil Noto,David Williams | 160 pages | 06 Aug 2013 | Marvel Comics | 9780785161868 | English | New York, United States Uncanny X-Force: Final Execution Volume 7, book 2 PDF Book Every character from this book has a complete and amazing arc. Avengers vs. The series developed her character well and she just might be able to support a book on her own now. An uncanny array of A-list talents unleashes their unlimited imaginations! Thank you for signing up! To save the world from ever-greater dangers, the Avengers got bigger. It arose from the consequences of their actions in the past and a responsibility Wolverine has not quite fulfilled. But, as they say, "What're you gonna do? Jul 30, Campo Reviews rated it it was amazing Shelves: mine , marvel. Here at Walmart. There are themes held throughout - the primary being whether or not you can choose who you become. The end was perfect. May 13, Anne rated it really liked it Shelves: graphic-novels , read-in , marvel-unlimited , comics , kindle. The two side story at the end are a great read, love the dead pool breakfast ending. The art was solid. That's like telling me that Garth Ennis is a prophet of some polytheistic schlock- worshipping religion Hawkeye takes over Steve Rogers' covert Avengers team! This story arc revolves around the young Apocalypse cloned by Fantomex. The Archangel Saga was the best parts of this series. I mean, can you imagine a story where Deathlok is the Buddha figure? Uncanny X-Force , 7. -

SEP 2010 Order Form PREVIEWS#264 MARVEL COMICS

Sep10 COF C1:COF C1.qxd 8/11/2010 12:22 PM Page 1 ORDERS DUE th 11 SEP 2010 SEP E COMIC H T SHOP’S CATALOG COF C2:Layout 1 8/6/2010 1:36 PM Page 1 COF Gem Page Sept:gem page v18n1.qxd 8/12/2010 8:55 AM Page 1 KULL: THE HATE WITCH #1 (OF 4) BATMAN: DARK HORSE COMICS THE DARK KNIGHT #1 DC COMICS HELLBOY: DOUBLE FEATURE OF EVIL DARK HORSE COMICS BATMAN, INC. #1 THE WALKING DEAD DC COMICS VOL. 13: TOO FAR GONE TP IMAGE COMICS MAGAZINE GEM OF THE MONTH DUNGEONS & DRAGONS #1 IDW PUBLISHING ..UTOPIAN #1 IMAGE COMICS WIZARD #232 WIZARD ENTERTAINMENT GENERATION HOPE #1 MARVEL COMICS COF FI page:FI 8/12/2010 2:47 PM Page 1 FEATURED ITEMS COMICS & GRAPHIC NOVELS ELMER GN G AMAZE INK/SLAVE LABOR GRAPHICS NIGHTMARES & FAIRY TALES: ANNABELLE‘S STORY #1 G AMAZE INK/SLAVE LABOR GRAPHICS S.E. HINTON‘S PUPPY SISTER GN G BLUEWATER PRODUCTIONS STAN LEE‘S TRAVELER #1 G BOOM! STUDIOS 1 1 DARKWING DUCK VOLUME 1: THE DUCK KNIGHT RETURNS TP G BOOM! STUDIOS LADY DEATH ORIGINS VOLUME 1 TP/HC G BOUNDLESS COMICS VAMPIRELLA #1 G D. E./DYNAMITE ENTERTAINMENT KEVIN SMITH‘S GREEN HORNET VOLUME 1: SINS OF THE FATHER TP G D. E./DYNAMITE ENTERTAINMENT ACME NOVELTY LIBRARY VOLUME 20 HC G DRAWN & QUARTERLY NORTH GUARD #1 G MOONSTONE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME TP G RADICAL PUBLISHING ATOMIC ROBO AND THE DEADLY ART OF SCIENCE #1 G RED 5 COMICS BOOKS & MAGAZINES COMICS SHOP SC G COLLECTING AND COLLECTIBLES KRAZY KAT AND THE ART OF GEORGE HERRIMAN HC G COMICS SPYDA CREATIONS: STUDY OF THE SCULPTURAL METHOD SC G HOW-TO 2 STAR TREK: USS ENTERPRISE HAYNES OWNER‘S MANUAL HC G STAR -

Ausgabe 159 Ende März 2018

Ausgabe 159 Ende März 2018 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: http://rattus-libri.taysal.net/ www.geisterspiegel.de/ www.literra.info www.phantastik-news.de http://phantastischewelt.wordpress.com/ Treffpunkt Phantastik: https://sebesta-seklit.net/ Ältere Ausgaben unter: www.beam-ebooks.de/kostenlos.php http://blog.g-arentzen.de/ www.foltom.de www.light-edition.net www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/ Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.buchrezicenter.de; www.sfbasar.de; www.filmbesprechungen.de; www.phantastiknews.de; http://phantastischewelt.wordpress.com; www.literra.info; www.terracom-online.net. Das Logo hat Lothar Bauer für RATTUS LIBRI entworfen: www.saargau-blog.de; www.saargau-arts.de; http://sfcd.eu/blog/; www.pinterest.com/lotharbauer/; www.facebook.com/lothar.bauer01. Das Layout des Magazins hat Irene Salzmann entworfen. Das Layout des Schwerpunktthemas hat Elmar Huber entworfen. Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei: www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Wir bedanken uns vielmals bei allen Autoren undVerlagen, die uns Rezensionsexemplare und Bildmaterial für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. Nun aber viel Vergnügen mit der Lektüre der 159. -

Las Adaptaciones Cinematográficas De Cómics En Estados Unidos (1978-2014)

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació Programa de Doctorado en Comunicación Las adaptaciones cinematográficas de cómics en Estados Unidos (1978-2014) TESIS DOCTORAL Presentada por: Celestino Jorge López Catalán Dirigida por: Dr. Jenaro Talens i Dra. Susana Díaz València, 2016 Por Eva. 0. Índice. 1. Introducción ............................................................................................. 1 1.1. Planteamiento y justificación del tema de estudio ....................... 1 1.2. Selección del periodo de análisis ................................................. 9 1.3. Sinergias industriales entre el cine y el cómic ........................... 10 1.4. Los cómics que adaptan películas como género ........................ 17 2. 2. Comparación entre los modos narrativos del cine y el cómic .......... 39 2.1. El guion, el primer paso de la construcción de la historia ....... 41 2.2. La viñeta frente al plano: los componentes básicos esenciales del lenguaje ........................................................................................... 49 2.3. The gutter ................................................................................. 59 2.4. El tiempo .................................................................................. 68 2.5. El sonido ................................................................................... 72 3. Las películas que adaptan cómics entre 1978 y 2014 ........................... 75 -

Representations of Race in Graphic Novels for Young Adults

Volume 21, 2018 Approved February 19, 2018 ISSN: 2165-1019 www.ala.org/aasl/slr Drawing Diversity: Representations of Race in Graphic Novels for Young Adults Robin A. Moeller, Ph.D., Associate Professor of Library Science, Appalachian State University Kim Becnel, Ph.D., Associate Professor of Library Science, Appalachian State University Abstract In light of the recent focus on diversity in books for youth as exemplified by movements such as “We Need Diverse Books” and “Reading Without Walls,” the authors sought to understand how race is depicted in graphic novels for teens. A textual analysis was conducted on a sample of books from the Young Adult Library Services Association’s 2015 “Great Graphic Novels for Teens” booklist to answer the questions: How many people of color are depicted in the sample of graphic novels? How are people of color characterized as main character, supporting character, or background characters? What are the races of the authors and illustrators of these graphic novels? Analysis of the data suggests a higher-than-expected number of characters who are people of color are depicted in this sample of graphic novels, and that those characters often play central or significant supporting roles. The researchers also found that this sample of graphic novels was, for the most part, produced by white authors and illustrators. Introduction Background Each year the Cooperative Children’s Book Center (CCBC) in Wisconsin publishes a set of statistics that reflect the number of books received the previous year that were written by and about individuals who are people of color. (According to the FAQ page (n.d.) at the CCBC website, most large trade book publishers in the U.S. -

This Session Will Be Begin Closing at 6PM on 09/12/2020, So Be Sure to Get Those Bids in Via Proxibid! Follow Us on Facebook &Am

9/12 - Trading Cards & Autographed Comic Books 9/3/2020-9/12/2020 This session will be begin closing at 6PM on 09/12/2020, so be sure to get those bids in via Proxibid! Follow us on Facebook & Twitter @back2past for updates. Visit our store website at GOBACKTOTHEPAST.COM or call 313-533-3130 for more information! Get the full catalog with photos, prebid and join us live at www.proxibid.com/backtothepast! See site for full terms. LOT # QTY LOT # QTY 1 Auction Announcements 1 14 Adult Comics Lot 1 Large lot of adult comics. You get all pictured. Overall NM. 2 Iron Fist #1 1 First solo titled Iron Fist series. VG+ condition. 15 WINDS OF CHANGE Lot of (2) Portal Magic the Gather 1 Cards are in excellent condition with very minor to no apparent 3 SILVER QUEEN Stronghold RARE Magic the Gathering C 1 Card is in excellent condition with no apparent flaws or signs of flaws or signs of playwear. See pics for details. playwear. See pics for details. 16 Wolverine #75 Signed by Andy Kubert 1 Limited edition Dynamic Forces autographed comic with COA. NM. 4 X-Men Movie Comic Lot 1 Prestige format and exclusives. You get all pictured. Overall NM 17 PORTAL Lot of (60) Magic the Gathering Cards 1 condition. Cards are in excellent condition with very minor to no apparent flaws or signs of playwear. See pics for details. 5 PORTAL Lot of (60) Magic the Gathering Cards 1 Cards are in excellent condition with very minor to no apparent 18 X-Force #2/2nd Deadpool 1 flaws or signs of playwear. -

![Kp3hl [Free Pdf] Spawn Undead, Tome 1 : Online](https://docslib.b-cdn.net/cover/6282/kp3hl-free-pdf-spawn-undead-tome-1-online-2336282.webp)

Kp3hl [Free Pdf] Spawn Undead, Tome 1 : Online

kp3hl [Free pdf] Spawn undead, Tome 1 : Online [kp3hl.ebook] Spawn undead, Tome 1 : Pdf Free Par Paul Jenkins, Dwayne Turner *Download PDF | ePub | DOC | audiobook | ebooks Download Now Free Download Here Download eBook Détails sur le produit Rang parmi les ventes : #725227 dans LivresPublié le: 2003-10-13Langue d'origine:Français 6.73 x .39l x 11.02L, Reliure: Broché96 pages | File size: 44.Mb Par Paul Jenkins, Dwayne Turner : Spawn undead, Tome 1 : before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Spawn undead, Tome 1 :: Commentaires clientsCommentaires clients les plus utiles0 internautes sur 0 ont trouvé ce commentaire utile. Super livrePar Wilfried BERNARDun livre plutôt bien écrit avec de très jolis dessins! les histoire s'enchaine très bien!je le recommande pour tout les fans de Spawn. Description du produitSPAWN THE UNDEAD - Volume 1 Présentation de l'éditeurUn alcoolique au bord du suicide, un homme qui a vendu son âme au diable, une femme poursuivie par un fantôme et un gourou millionnaire. Quatre tranches de vie distinctes, quatre âmes que se disputent le Ciel et l'Enfer, un seul point commun. Tous vont croiser le chemin d'un Hell Spawn rebelle qui veut rendre son libre arbitre à l'humanité. Même si pour cela elle doit choisir la voie de la destruction..Biographie de l'auteurPaul Jenkins : Scénariste, il a débuté sa carrière en écrivant pour la série "Les tortues ninjas" puis "Métal Hurlant" et finalement "HellBlazer" chez DC Comics. Il a aussi contribué à la création de plusieurs jeux vidéos, avant d'écrire sa première histoire de Spawn illustré par le talentueux Ashley Wood.