Vie D'acqua Vie Di Terra

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guida-Inventario Dell'archivio Di Stato

MINIS TERO PER I BENI CULTURALI E AM BIENTALI PU B BLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO XCII ARCHIVIO DI STATO DI SIENA GUIDA-INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO VOLUME TERZO ROMA 1977 SOMMARIO Pag. Prefazione VII Archivio Notarile l Vicariati 77 Feudi 93 Archivi privati 105 Bandini Policarpo 106 Bologna-Buonsignori-Placidi 108 Borghesi 140 Brancadori 111 Brichieri-Colombi 113 Busacca Raffaele 115 Canonica (la) 116 Nerazzini Cesare 118 Pannocchieschi-D'Elci 120 Petrucci 140 Piccolomini-Clementini 123 Piccolomini-Clementini-Adami 128 Piccolomini-Naldi-Bandini 131 Piccolomini (Consorteria) 134 Sergardi-Biringucci 137 Spannocchi 141 Tolomei 143 Useppi 146 Venturi-Gallerani 148 Particolari 151 Famiglie senesi 152 Famiglie forestiere 161 PR EFAZIONE Nella introduzione al primo volume della guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena furono esposti gli intenti con i quali ci si accinse alla pub blicazione di quell'importante mezzo di corredo che consistevano nel valorizzare il materiale documentario di ciascun fo ndo archivistico per facilitare agli stu diosi la via della ricerca storica. Il caloroso e benevolo accoglimento riservato dagli interessati dice chiaramente quanto fe lice sia stata l'iniziativa e quanto brillanti siano stati i risultati raggiunti, che si sono palesati anche maggiori di quelli previsti. Infa tti la valorizzazione del materiale, oltre all'ordinamento ed alla inventariazione degli atti, presupponeva anche lo studio accurato delle ori gini e delle competenze dell'ufficio o dell'ente che quegli atti aveva prodotto. Per cui, essendo stati illustrati nei primi due volumi 1 ottanta fondi appartenenti alle più importanti magistrature dello Stato, insieme alla storia di ogni singolo ufficio è emersa in breve sintesi anche la storia del popolo senese. -

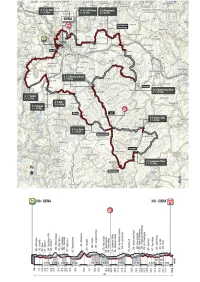

New Percorso Strade Bianche Men

STRADE BIANCHE ME km 184 cronotabella SIENA - SIENA sabato 1 agosto 2020 Distanze Orario di passaggio Quota Località Note par- per- da per- km/h ziali corse correre 37 39 41 PROVINCIA DI SIENA 346 SIENA # Villaggio Partenza 3.0 13.40 13.40 13.40 240 SIENA # km 0 - ss.73 0.0 0.0 184.0 13.45 13.45 13.45 238 Svinc. Siena Ovest # ss.73 0.4 0.4 183.6 13.46 13.46 13.46 220 Volte Basse ; sp.37 5.8 6.2 177.8 13.54 13.54 13.53 252 Sovicille # sp.37 - sp.73bis 4.4 10.6 173.4 14.01 14.00 14.00 203 Rosia : sp.99 4.4 15.0 169.0 14.07 14.06 14.06 197 Settore 1 : Vidritta 2.6 17.6 166.4 14.11 14.10 14.09 184 Fine Sett. 1 # 2.1 19.7 164.3 14.14 14.13 14.12 248 San Rocco a Pilli ; v.Grossetana 3.3 23.0 161.0 14.20 14.18 14.17 218 Settore 2 : sp.23/c 2.0 25.0 159.0 14.23 14.21 14.19 364 Grotti : Fine Sett. 2 5.8 30.8 153.2 14.34 14.32 14.29 286 Ville di Corsano ; sp.23 1.6 32.4 151.6 14.36 14.34 14.31 233 Radi - Sett. 3 ; sp.34/b 4.5 36.9 147.1 14.43 14.40 14.37 281 Lupompesi : Fine sett. -

Lampade Votive Il/Lasottoscritto/A

COMUNE DI ASCIANO Protocollo Provincia di Siena Corso Matteotti n. 45 Tel 0577 71441 - Fax 0577 719517 Pec: [email protected] SERVIZIO LAMPADE VOTIVE IL/LASOTTOSCRITTO/A Cognome Nome Comune di nascita (o stato estero) Prov. Data di nascita Indirizzo di residenza (via, piazza, civico, int.) Comune Prov. Cap Codice Fiscale Tel. INDIRIZZO DI RECAPITO AVVISO DI PAGAMENTO (SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA): Via Piazza N° CAP Comune Prov. CHIEDE 1) TIPO SERVIZIO (barrare la casella di interesse; utilizzare un modulo per ogni richiesta, non utilizzare lo stesso modulo per fare più richieste contemporaneamente): ALLACCIAMENTO CESSAZIONE ALLACCIAMENTO CAMBIO INDIRIZZO come sopra riportato VOLTURAZIONE-SUBENTRO nel servizio precedentemente intestato a: Cognome Nome Codice Fiscale Codice Contribuente 2) In relazione a: Cimitero: Defunto Cappella n° Loculo n° Arbia Chiusure Cognome 1 Ossario n° Loculino Nome Tomba: Quadro n° Fila n° Asciano Torre a Castello Deceduto il Cimitero: Defunto Cappella n° Loculo n° Arbia Chiusure Cognome 2 Ossario n° Loculino Nome Tomba: Quadro n° Fila n° Asciano Torre a Castello Deceduto il AUTORIZZA (non obbligatorio) l’invio di informazioni, comunicazioni, avvisi di pagamento e/o accertamento inerenti l’Ufficio Tributi tramite posta elettronica (e-mail) in sostituzione dell’invio a mezzo di posta cartacea al seguente indirizzo: Indirizzo di posta elettronica (Non PEC) - Scrivere in maiuscolo Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - Scrivere in maiuscolo l’invio di SMS informativi utilizzando il seguente numero di cellulare: Dichiara, infine, di aver preso visione nel retro del presente modulo delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati, così come previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. -

PERCORSO LUNGO - 209 KM Tabella Di Marcia

PERCORSO LUNGO - 209 KM Tabella di marcia COMUNE LOCALITÀ DIREZIONE STRADA O VIA E KM KM KM MARCIA MARCIA NOTE DI MARCIA ENTE PROPRIETARIO TOT PARZ ARRIVO 25/H 10/H GAIOLE IN CHIANTI Partenza Piazza Ricasoli 0 0 209,50 4:30 6:00 CONTROLLO Gaiole in Chianti Molin Lungo Incrocio SX S.P. 408 2,30 2,30 207,20 4:35 6:09 Gaiole in Chianti Ponte di Ferro Incrocio SX S.P. 484 4,90 2,60 204,60 4:41 6:19 Gaiole in Chianti Madonna a Brolio Diritto Strada privata Castello di Brolio 9,60 4,70 199,90 4:53 6:38 Inizio 1° strada bianca Gaiole in Chianti Grotta Incrocio DX S.C. della Grotta 11,50 1,90 198,00 4:57 6:46 Gaiole in Chianti Leccione Incrocio SX S.C. 24 12,90 1,40 196,60 5:00 6:51 Fine 1° strada bianca Gaiole in Chianti Le Bagnaie Incrocio SX S.P. 408 18,60 5,70 190,90 5:14 7:14 Castelnuovo Berardenga Pianella Diritto S.P. 408 19,60 1,00 189,90 5:17 7:18 Siena San Giovanni a Cerreto Incrocio SX Strada di Montechiaro 22,20 2,60 187,30 5:23 7:28 Inizio 2° strada bianca Siena 4 vie Incrocio DX Strada di Pieve a Bozzone 25,30 3,10 184,20 5:30 7:41 Fine 2° strada bianca Siena Due Ponti Incrocio DX S.S. 715 Siena/Bettolle 30,70 5,40 178,80 5:43 8:02 Siena Due Ponti Rotatoria 3° uscita S.S. -

Preview Eng 2012.Pdf

Copyright © 2011 by Communicart.it – Firenze Printed by : Industria Grafica Pistolesi – Ed Il Leccio srl. Via della Resistenza, 117- Loc.Badesse Monteriggioni (Siena) Author: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) Concept Design: Arch. Nicola Natalizio Cover Calligraphy: Betty Soldi Editing Team Veronica Ficcarelli, Bess Melendez , Nina Brown, Rachel Mascetta Translation: Bess Melendez, Nina Brown , Rachel Mascetta Photographs: Veronica Ficcarelli (Communicart.it – Firenze) with the unique contribution of Rachel Mascetta & Dave Yoder Printed in February 2012 by Industria Grafica Pistolesi – Siena map of Tuscany __ 6 __ __ 7 __ Remembering Santa Lucia, One of the most magical places in Tuscany. For me, and for my friends from all over the world - a perfect place. “E vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti, ed i grandi flutti del mare, ed il lungo corso dei fiumi, e l’immensità dell’Oceano, ed il volgere degli astri... e si dimenticano di se medesimi” (Men go abroad to admire the heights of mountains, the mighty billows of the sea, the broad tides of rivers, the compass of the ocean, and the circuits of the stars, and pass themselves by) Sant’Agostino This book is dedicated to Mochy , my dog the best everything ever had in my life for over 17 years __ 8 __ __ 9 __ __ HOW TO CONSULT THE GUIDE __ Content Introduction Dedicated sections on Spring, Summer, Fall & Winter Events: Celebrations & Traditions; Art, Crafts & Music; Food & Wine; Nature & Sport Tuscan Specialties from the Producers’ Point of View: Tradition, Handicraft, -

Attività Estive – Divertilandia Con Piscina Pullman: Orario Dal 01 Al 19 Luglio 2019

A.S.D. Sporting Club 2000 in collaborazione con Amministraz. Comunale di Asciano e il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) Attività Estive – Divertilandia con Piscina Pullman: Orario dal 01 al 19 luglio 2019 MATTINO: Giro Arbia/Vescona MATTINO: Giro Asciano, Serre e (Vigilatrice: Sporting Club) Chiusure (Vigil: Sporting Club) 7.45 Partenza Asciano Giardini 7.50 Partenza Asciano Giardini 8.10 Torre a Castello 8.05 Chiusure 8.15 Castelnuovo Scalo 8.20 Scuola palestra Divertilandia 8.25 Casetta Bar 8.35 Serre Coop 8.30 Taverne Chiesa 8.40 Zona industriale 8.31 Taverne Agip 8.42 Viale 1° Maggio 8.33 Arbia Farmacia 8.44 Via Tolomei 8.34 Arbia Scuole Elementari 8.46 Loc. Leccio 8.35 Arbia Piazza della Repubblica 8.47 Via di Vittorio 8.44 Loc Menchiari 8.48 Via Berlinguer 8.46 Loc Vescona 8.49 Via Cervi 8.52 Loc. Le Carraie 8.50 Via dalla Chiesa 8.55 Scuola palestra Divertilandia 8.52 Coop Asciano 8.54 Via Sant'Agata MATTINO: Rapolano – auto) 8.55 Via dei Molini 8.29 Rapolano Piani 8.57 Via Barna 8.30 Rapolano Piazzone 9.00 Scuola palestra Divertilandia 8.31 Rapolano ex. ASL POMERIGGIO: Giro Arbia/Vescona POMERIGGIO: Giro Asciano, Serre e (Vigilatrice: Sporting Club) Chiusure (Vigil: Sporting Club) 16.30 Scuola palestra Divertilandia 16.30 Scuola palestra Divertilandia 16.35 Loc. Le Carraie 16.35 Via dei Molini 16.43 Loc. Vescona 16.36 Via Barna 16.48 Loc Menchiari 16.37 Via Sant'Agata 16.57 Arbia Piazza della Repubblica 16.38 Coop Asciano 16.58 Arbia Scuola Elementare 16.39 Via dalla Chiesa 17.02 Taverne Chiesa 16.40 Via Cervi 17.03 Taverne Agip 16.41 Via Berlinguer 17.04 Arbia Farmacia 16.42 Via di Vittorio 17.08 Casetta Bar 16.43 Loc. -

Strade Bianche Me Siena

STRADE BIANCHE ME cronotabella SIENA - SIENA Sabato 04 marzo 2017 Prov/com Distanza Località DIR via km 175 PROVINCIA DI SIENA SIENA SIENA # ss.73 km 0 - strada di Pescaia Svinc. Siena Ovest # ss.73 # ss.73 sovrappasso Tang. Siena Ovest Costalpino : ss.223 strada Grossetana # ss.223 Loc. Sant'Andrea a Montecchio Sovicille # ss.223 via Grossetana San Rocco a Pilli # via del Poggetto # Str. Com del Padule Settore n.1 # S1 Bv. per Bagnaia : km 2.1 # sp.99 # attreversamento ss.223 Settore n.2 # sp.23/c S2 Murlo # sp.23/c Monteroni d'Arbia # sp.23/c Fine settore n.2 # sp.23/c km 4.7 # sp.23/c Ville di Corsano ; sp.23/c sp.23 # sp.23/c Radi - Sett. 3 ; sp.34/b inizio-km 4.4 ; sp.34/b S3 # sp.34/b Lupompesi : sp.33 km 4.4 # sp.33 Vescovado ; sp.34C-D via Martiri di Rigosecco # sp.34C-D BUONCONVENTO Settore n.4 : Str. Com. di Murlo S4 Bv. per Buonconvento : sp.34 km 5.5 # sp.34 via di Bibbiano SEPARAZIONE ME/WE Buonconvento ; via Dante Alighieri # ss.2 P.L. # ss.2 Bv. per Montalcino ; sp.45 MONTALCINO Bv. di Montalcino : sp.14 rotatoria # sp.14 Innesto ss.2 "Cassia" : svincolo dir. Siena # ss.2 ; rampa per Torrenieri Torrenieri ; sp.137 via Romana P.L. # ss.137 Settore n.5 : sp.71 S5 : sp.71 SAN QUIRICO D'ORCIA # sp. 71 PIENZA Cosona # sp.71 STRADE BIANCHE ME cronotabella SIENA - SIENA Sabato 04 marzo 2017 Prov/com Distanza Località DIR via km 175 Bv. -

Strade Bianche Me Siena

STRADE BIANCHE ME km 184 cronotabella SIENA - SIENA sabato 6 marzo 2021 Distanze Orario di passaggio Quota Località Note par- per- da per- km/h ziali corse correre 37 39 41 PROVINCIA DI SIENA 346 SIENA # Villaggio Partenza 2.7 11.40 11.40 11.40 240 SIENA # km 0 - ss.73 0.0 0.0 184.0 11.45 11.45 11.45 238 Svinc. Siena Ovest # ss.73 0.4 0.4 183.6 11.46 11.46 11.46 220 Volte Basse ; sp.37 5.8 6.2 177.8 11.54 11.54 11.53 252 Sovicille # sp.37 - sp.73bis 4.4 10.6 173.4 12.01 12.00 12.00 203 Rosia : sp.99 4.4 15.0 169.0 12.07 12.06 12.06 197 Settore 1 : Vidritta 2.6 17.6 166.4 12.11 12.10 12.09 184 Fine Sett. 1 # 2.1 19.7 164.3 12.14 12.13 12.12 248 San Rocco a Pilli ; v.Grossetana 3.3 23.0 161.0 12.20 12.18 12.17 218 Settore 2 : sp.23/c 2.0 25.0 159.0 12.23 12.21 12.19 364 Grotti : Fine Sett. 2 5.8 30.8 153.2 12.34 12.32 12.29 286 Ville di Corsano ; sp.23 1.6 32.4 151.6 12.36 12.34 12.31 233 Radi - Sett. 3 ; sp.34/b 4.5 36.9 147.1 12.43 12.40 12.37 281 Lupompesi : Fine sett. -

Cronotabella Itinerary Timetable

CRONOTABELLA ITINERARY TIMETABLE MEDIA ORARIA AVERAGE SPEED LOCALITÀ / PLACE NOTE / NOTES ALTITUDINE ALTITUDE KM PARZIALI PARTIAL KM KM PERCORSI COVERED KM KM DA PERCORRERE KM TO BE COVERED 37 39 41 PROVINCIA DI SIENA 346 SIENA Villaggio Partenza 3,0 11.05 11.05 11.05 240 SIENA km 0 - ss.73 0,0 0,0 184,0 11.15 11.15 11.15 238 Svinc. Siena Ovest ss.73 0,4 0,4 183,6 11.16 11.16 11.16 220 Volte Basse sp.37 5,8 6,2 177,8 11.24 11.24 11.23 252 Sovicille sp.37 - sp.73bis 4,4 10,6 173,4 11.31 11.30 11.30 203 Rosia sp.99 4,4 15,0 169,0 11.37 11.36 11.36 197 Settore 1 Vidritta 2,6 17,6 166,4 11.41 11.40 11.39 184 Fine Sett. 1 2,1 19,7 164,3 11.44 11.43 11.42 248 San Rocco a Pilli v.Grossetana 3,3 23,0 161,0 11.50 11.48 11.47 218 Settore 2 sp.23/c 2,0 25,0 159,0 11.53 11.51 11.49 364 Grotti Fine Sett. 2 5,8 30,8 153,2 12.04 12.02 11.59 286 Ville di Corsano sp.23 1,6 32,4 151,6 12.06 12.04 12.01 233 Radi - Sett. 3 sp.34/b 4,5 36,9 147,1 12.13 12.10 12.07 281 Lupompesi Fine sett. -

(QV.1) RAPPORTO AMBIENTALE Di VAS PARTE I – STATO DELLE RISORSE ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… Piano Operativo (PO) e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale (PS) (QV.1) RAPPORTO AMBIENTALE di VAS PARTE I – STATO DELLE RISORSE …………………………………………………………………………………………………… (Art. 24 LR 10/2010 e smi – Art. 14 LR 65/2014 e smi) Marzo 2020 Comune di Siena Piano Operativo (PO) e Variante di aggiornamento del Piano Strutturale (PS) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… RAPPORTO AMBIENTALE di VAS PARTE I – STATO DELLE RISORSE INDICE 0. RISORSE E FATTORI AMBIENTALI: NOTE METODOLOGICHE........................................................................... 5 0.1. Le attività (studi, ricerche e linee guida) ISPRA e la VAS ................................................................. 5 - Attività dell’istituto .............................................................................................................................. 5 - Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali della VAS .................... 7 - Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione della VAS ...................................... 10 - Il Catalogo obiettivi-indicatori 2011 .................................................................................................. 10 - La Banca dati delle aree urbane ...................................................................................................... 11 0.2. Le Banche dati di ARPAT ............................................................................................................... -

Asphalt, Dirt Road Type of Bicycle

CRETE - The Magic of Monte Sante Marie PERCORSO N° 1 Type of road: asphalt, dirt road Type of bicycle: MTB, hybrid For who it is: cycletourist, racer Point of departure and arrival: Asciano Length: 29.48 Elevation gain: 440 Difficulty: high Notes:This itinerary develops over the distance of 30 km., 17 of which are dirt and the rest being paved. It's not very long but the elevation gain isn't to be under estimated. In particular, the beautiful dirt road between Asciano and Monte Sante Marie has a couple of stretches which are pretty challenging. In the case of rain the stretch of road between Torre a Castello and Mucigliani could present real problems in that it's not covered in gravel but rather is of a clay base and becomes extremely slippery when wet. Description:From the center of Asciano you will leave in the direction of the cemetary which you can reach traversing the Ponte del Garbo bridge over the Ombrone river. Once at the cemetary you will proceed on the beautiful dirt road which, in a series of climbs and descents, comes to the "borgo" of Monte Sante Marie, about 7 km. From here the terrain becomes a little easier until reaching Torre a Castello (5 km) where the asphalt ends and you'll turn left, passing in front of a cheese producer called "La Fonte" which, by the way, sells a very good pecorino cheese. Follow the S.P. 8 downhill for 1 km. until reaching the dirt road that will be on your left, the path is marked with white and red paint and is identified with " number 501 Torre a Castello-Mucgliani". -

Castelnuovo Della Berardenga - Berardenga

Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Castelnuovo della Berardenga - Berardenga ID: 498 N. scheda: 6220 Volume: 1; 6S Pagina: 297, 298 - 302; 26 ______________________________________Riferimenti: Toponimo IGM: Castelnuovo Berardenga Comune: CASTELNUOVO BERARDENGA Provincia: SI Quadrante IGM: 114-3 Coordinate (long., lat.) Gauss Boaga: 1702881, 4802296 WGS 1984: 11.50399, 43.34769 ______________________________________ UTM (32N): 702945, 4802471 Denominazione: Castelnuovo della Berardenga - Berardenga Popolo: SS. Giusto e Clemente a Castelnuovo Berardenga Piviere: S. Maria Assunta a Pacina Comunità: Castelnuovo Berardenga Giurisdizione: Castelnuovo Berardenga Diocesi: Arezzo Compartimento: Siena Stato: Granducato di Toscana ______________________________________ BERARDENGA. Sotto nome di territorio o distretto della Berardenga si sottintendeva anche nei tempi della Repubblica senese la porzione di quello stato compresa tra le sorgenti del torrente Bozzone e quelle dell'Ambra, fra il Chianti alto e il fiume Biena sino alle Taverne d'Arbia. È la terra più classica della Toscana moderna; il gruppo dove si annodano i territorj di tre grandi città; il pomo della prima discordia politica e religiosa fra due vescovati e due repubbliche; il teatro di lunghe e atroci guerre battagliate nel Chianti fra Querce grossa, Montalto della Berardenga e lungo i famosi campi di Monteaperto; è questa la contrada, in cui l'Arbia percorre e l'Ombrone ha origine e sviluppo; finalmente è nella Berardenga dove si trova il più vetusto e più prolifico vivajo di grandi e potenti famiglie che a Siena, ad Orvieto, a Chiusi, a Firenze e in Arezzo fissarono i loro posteriore e domicilio. Lo stipite, donde ebbe nome la Contea Berardenga , parte senza dubbio da quel conte Wuinigi di Ranieri, di nazione francese, sceso in Italia, prima in qualità di Legato dell'imperatore Lodovico (anno 865), poscia di Governatore politico di Siena (anni 867-881) e di Roselle (868).