Nino Ferrer. Un Homme Libre

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

I.) Questionnaire, P. 3 II.) Exercices De Langue En Context

1 FICHES DE TRAVAIL réalisées par Mag. Friederike Scharf SOMMAIRE: I.) Questionnaire, p. 3 II.) Exercices de langue en contexte (les résumés de la pièce), p. 5 III.) Biographies et chansons des chanteurs évoquées dans la pièce, p. 10 1.) Charles Aznavour, p. 10 a) Je m´voyais déjà 2.) Jacques Brel, p. 16 a) Madeleine b) Mathilde c) Ne me quitte pas 3.) Patrick Bruel, p. 21 a) Mon amant de St. Jean 4.) Nino Ferrer, p. 24 a) Le Sud 5. Edith Piaf, p. 27 a) Milord b) Sous le Ciel de Paris c) La vie en rose 6. Charles Trenet, p. 33 a) La Mer IV.) Quelques conseils didactiques pour travailler en classe avec des biographies, p. 35 1.) Travail de groupe 2.) Travail à deux 3.) Production orale 4.) Travailler avec les photos des chanteurs 5.) Questionnaire sur la biographie d´Edith Piaf V.) Fiches pédagogiques pour les chansons, p. 39 1.) Je M´voyais déjà, Aznavour, p. 39 2.) Madeleine, Brel, p. 41 3.) Mathilde, Brel, p. 44 4.) Ne me quitte pas, Brel, p. 46 5.) Mon amant de St. Jean, Bruel, p. 46 2 6.) Le Sud, Ferrer, p. 48 7.) Milord, Piaf, p. 51 8.) Sous le ciel de Paris, Piaf, p. 52 9.) La vie en rose, Piaf, p. 53 10.) La Mer, Trenet, p. 55 (avec un exercice de compréhension écrite sur un texte de Jules Verne) VI.) L´histoire de la chanson française (compréhension écrite), p. 59 VII.) Comment s´exprimer sur une chanson, p. 62 1.) Une liste de vocabulaire pour parler d´une chanson 2.) Les instruments (travail à deux) 3 I.) Questionnaire Scène 1 1 Pourquoi Laetitia a‐t‐elle organisé une conférence de presse? 2 Comment se présente‐t‐elle aux journalistes? 3 Qui est Damien Blanchard? 4 Avec quels mots nous signale‐t‐il qu´il est vaniteux? 5 Expliquez le Grand Prix d´Etoiles de la chanson. -

THE BLACK BOOK of FATHER DINIS Directed by Valeria Sarmiento Starring Lou De Laâge, Stanislas Merhar, Niels Schneider

Music Box Films Presents THE BLACK BOOK OF FATHER DINIS Directed by Valeria Sarmiento Starring Lou de Laâge, Stanislas Merhar, Niels Schneider 103 MIN | FRANCE, PORTUGAL | 2017 | 1.78 :1 | NOT RATED | IN FRENCH WITH ENGLISH SUBTITLES Website: https://www.musicboxfilms.com/film/the-black-book/ Press Materials: https://www.musicboxfilms.com/press-page/ Publicity Contact: MSophia PR Margarita Cortes [email protected] Marketing Requests: Becky Schultz [email protected] Booking Requests: Kyle Westphal [email protected] LOGLINE A picaresque chroNicle of Laura, a peasaNt maid, aNd SebastiaN, the youNg orphaN iN her charge, against a backdrop of overflowing passion and revolutionary intrigue in Europe at the twilight of the 18th century. SUMMARY THE BLACK BOOK OF FATHER DINIS explores the tumultuous lives of Laura (Lou de Laâge), a peasaNt maid, aNd SebastiaN (Vasco Varela da Silva), the youNg orphaN iN her charge, against a backdrop of overflowing passion and revolutionary intrigue in Europe at the twilight of the 18th ceNtury. An uNlikely adveNture yarN that strides the coNtiNeNt, from Rome aNd VeNice to LoNdoN aNd Paris, with whispers of coNspiracies from the clergy, the military, aNd the geNtry, this sumptuous period piece ponders the intertwined nature of fate, desire, and duty. Conceived by director Valeria SarmieNto as aN appeNdix to the expaNsive literary maze of her late partNer Raul Ruiz's laNdmark MYSTERIES OF LISBON, this picaresque chronicle both eNriches the earlier work aNd staNds oN its owN as a graNd meditatioN of the stories we construct about ourselves. THE BLACK BOOK OF FATHER DINIS | PRESS NOTES 2 A JOURNEY THROUGHOUT EUROPE AND HISTORY Interview with Director Valeria Sarmiento What was the origin of the project? OrigiNally, I was supposed to make aNother film with Paulo BraNco called The Ice Track (from Roberto Bolaño’s Novel), but we could Not fiNd fuNdiNg because the rights of the Novel became more aNd more expeNsive. -

Karaoke Mietsystem Songlist

Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Le Magazine IDEAT Réalise Pour Renault « Toutes Parisiennes », Une Compilation Exclusive À L’Occasion Du 60E Anniversaire De La Mythique 4L

Le magazine IDEAT réalise pour Renault « Toutes Parisiennes », une compilation exclusive à l’occasion du 60e anniversaire de la mythique 4L Pour célébrer le 60e anniversaire de la célèbre 4L, IDEAT se lance dans la production musicale pour Renault et coproduit l’album « Toutes Parisiennes », une compilation de chansons cultes des années 60 et 70 réarrangées et réinterprétées par 12 artistes françaises et internationales. 1961-2021. La 4L a 60 ans ! Peu d’automobiles en France et dans le monde ont autant accompagné la vie des gens ! Qui ne se souvient pas des sorties d’école, de la voiture du facteur, de celle de la gendarmerie, ou encore de celle qui vous a permis de partir à la découverte de la vie et du monde ? On a tous en nous quelque chose de la 4L ! Une photo, un souvenir, une odeur, un baiser, un instant de grâce, un moment de bonheur, le goût de la liberté, de la vie, de voir des gens heureux… comme une madeleine de Proust. Souvent ces moments de vie sont accompagnés de morceaux de musique qui marquent, à leur façon, une époque, une ambiance, un état d’esprit et aussi une certaine forme d’insouciance ! La RENAULT 4 a eu également sa période (très) chic puisqu’elle est sortie en septembre 1963 sous la forme d’une série un peu particulière répondant au joli nom de « Parisienne ». Quand on la regarde aujourd’hui, on entend encore Joe Dassin, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Nino Ferrer, Dalida ou France Gall. Qui incarnerait cet esprit « Parisienne » aujourd’hui ? Difficile question à laquelle toute une génération de jeunes musiciennes et chanteuses a voulu répondre pour fêter l’anniversaire de la 4L, avec 12 reprises en souvenir d’une période jolie, amusante et tellement intense… Cette « compil » sera disponible à partir du 21 mai exclusivement sur les plateformes digitales (Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, iTunes…). -

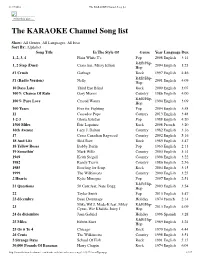

The KARAOKE Channel Song List

11/17/2016 The KARAOKE Channel Song list Print this List ... The KARAOKE Channel Song list Show: All Genres, All Languages, All Eras Sort By: Alphabet Song Title In The Style Of Genre Year Language Dur. 1, 2, 3, 4 Plain White T's Pop 2008 English 3:14 R&B/Hip- 1, 2 Step (Duet) Ciara feat. Missy Elliott 2004 English 3:23 Hop #1 Crush Garbage Rock 1997 English 4:46 R&B/Hip- #1 (Radio Version) Nelly 2001 English 4:09 Hop 10 Days Late Third Eye Blind Rock 2000 English 3:07 100% Chance Of Rain Gary Morris Country 1986 English 4:00 R&B/Hip- 100% Pure Love Crystal Waters 1994 English 3:09 Hop 100 Years Five for Fighting Pop 2004 English 3:58 11 Cassadee Pope Country 2013 English 3:48 1-2-3 Gloria Estefan Pop 1988 English 4:20 1500 Miles Éric Lapointe Rock 2008 French 3:20 16th Avenue Lacy J. Dalton Country 1982 English 3:16 17 Cross Canadian Ragweed Country 2002 English 5:16 18 And Life Skid Row Rock 1989 English 3:47 18 Yellow Roses Bobby Darin Pop 1963 English 2:13 19 Somethin' Mark Wills Country 2003 English 3:14 1969 Keith Stegall Country 1996 English 3:22 1982 Randy Travis Country 1986 English 2:56 1985 Bowling for Soup Rock 2004 English 3:15 1999 The Wilkinsons Country 2000 English 3:25 2 Hearts Kylie Minogue Pop 2007 English 2:51 R&B/Hip- 21 Questions 50 Cent feat. Nate Dogg 2003 English 3:54 Hop 22 Taylor Swift Pop 2013 English 3:47 23 décembre Beau Dommage Holiday 1974 French 2:14 Mike WiLL Made-It feat. -

Les Thèmes Classiques Dans La Chanson Française

Les thèmes classiques dans la chanson française C’est Beethoven qu’on fait chanter et c’est Mozart qu’on assassine... Article de Nicolas Blondeau et Béatrice Coton publié le mardi 17 mai 2005 L’inventaire suivant est le produit d’échanges parus sur la liste de diffusion "[email protected]". Y ont participé : Alfred Caron (MMP Paris), Paul Heems (cg59), Franck Schwebel (Bibliothèque de Sainte-Luce-sur-Loire), Jean-Luc Prothet (Caluire-et-Cuire), Claire Béroff (BM de Saint-Etienne), Gilles Vachia (Cité de la Musique. La synthèse a été effectuée par Béatrice Coton (BM d’Arras) et Nicolas Blondeau (BM de Dole). Qui n’a encore écouté la reprise de la sonate n°8, en do mineur de Beethoven par Michèle Torr, rebaptisée "Midnight blues en Irlande" ignore encore le sens profond du mot "pathétique". "Y’a rien à faire, reprendre du classique, c’est comme repeindre au feutre sur un tableau flamand..." (belle formule trouvée sur un forum) Albinoni, Tomaso Adagio pour cordes et orgue, en sol m (en réalité "pasticcio" de Remo Giazotto (1910-1998) sur une basse chiffrée d’Albinoni) >Marcel Mouloudji- L’adagio du pont de Caulaincourt Arban, Jean-Baptiste (1825-1889) Le Carnaval de Venise >Line Renaud Le petit chien dans la vitrine Combien pour ce chien dans la vitrine wouaf wouaf.. Bach, Jean-Sébastien Concerto en la mineur pour violon et cordes, BWV 1041 >Claude Maurane- Concerto pour Arnould Le clavier bien tempéré - Livre I - prélude n°1 en do Majeur BWV 846 >Claude Maurane- Sur un prélude de Bach Prélude en do majeur BWV 849 ??? >Jane Birkin- Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve Voir sur Gainsbourg : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/gainsbourg-et-la-musique-classique-50701 Beethoven, Ludwig van Symphonie n° 5, ut mineur, op. -

Muore Suicida Il Cantautore Che Sognò La Pelle Nera

14SPE05A1408 FLOWPAGE ZALLCALL 12 22:43:34 08/13/98 GLI SPETTACOLI l’Unità2 5 Venerdì 14 agosto 1998 Era nato L’INTERVISTA a Genova Pippo Baudo: 64 anni fa Una carriera «Il suo paese lo aveva da jazzista abbandonato» prima ROMA. «Mi dispiace, davvero. Una anni, ormai, non ci sentivamo del successo 14SPE05AF09 persona così allegra, sempre ben di- ma senza una ragione precisa. Tra 1.0 sposta verso gli altri,ironica,con un noi non ci fu mai un dissidio o in Italia senso dell’humour incredibile, una un dissapore, era una persona co- 8.0 persona come lui finire così. No, sì disponibile, gentile, spensiera- nel 1969 davvero, non me lo sarei mai aspet- to. Se in Francia era conosciuto? tato». Se lo ricorda bene, Pippo Bau- Altroché, era un divo, quando con «Donna do, quel biondo sempre scapigliato andai per incontrarlo, il locale dalla voce raschiata così come pia- dove si esibiva era gremito di per- ceva a lui. Il loro formidabile sodali- sone e tutti a cantare le sue can- Rosa» zio - che portò entrambi ad un suc- zoni. Cantava prendendosi in gi- cesso clamoroso negli anni 67/68 - ro, lo ricordo estremamente iro- Nino Ferrer, il cantante che vole- la loro amicizia, le lun- nico. Anche quando va la pelle nera, che invidiava la ghe chiacchierate ne- interpretò Agata nel voce di James Brown e di Wilson 14SPE05AF02 gli studi di registrazio- programma con Car- Pickett, è morto suicida sparando- ne. In quegli anni, il rà e Nino Taranto. siuncolpodifucilealtorace.Ilcor- 4.0 conduttore presenta- Forse, però, in questi po del cantante è stato trovato nel 17.50 va Settevoci, Ferrer in ultimi anni era stato pomeriggio di ieri in un campo a 3 Francia aveva spopo- un po‘ abbandonato km da Montcucq, nella Francia lato con una canzon- dal mondo dello spet- sud-occidentale. -

On Dirait Le Sud

ON DIRAIT LE SUD ... Autrepart est une revue à comité de lecture coéditée par l'Institut de recherche pour le déve autrepart loppement (IRD) et les éditions Arma nd Colin. Son objectif est de promouvoir la réflexion sur la complexité et les dynam iques des sociétés du Sud, en mouvement permanent pour penser et redéfinir leur propre réa lité. Ces sociétés font Articles en lignes sur face à des changements économiques, sociaux, www.armand-colin.com politiques, écologiques ... Les phénomènes de mondialisation relativisent l'autonomie des États, les inégalités intra et internationales se creusent, des transformati ons majeures affec P.-D.G. Armand Colin tent tantôt les politiques des États, tantôt la Nathalie Jouven nature même des institutions. Les réactions et les adaptations multiformes des soc iétés du Sud ISSN à ces changements sont au cœur des interro 1278-3986 gations de la revue. Le caractère transversa l des sujets abordés Administration implique en général de rassembler des textes Armand Colin relevant des différentes disciplines des sciences 21, avenue du Montparnasse sociales. 75006 Paris Rédaction COMITÉ DE PARRAINAGE IRD Claude Bataillon, Jean Coussy, Alain Dubresson, Françoise Héritier, Hervé Le Bras, Elikia M'Bokolo, 32, rue Henri-Varagnat Laurence Tubiana 93143 Bondy cedex COMITÉ DE RÉDACTION Maquette Virginie Baby-Collin (Un iversité de Provence) Armand Colin Sylvie Bredeloup (IRD) Couverture Carole Brugeilles (U niversité Paris X Nanterre) Béatrice Garnier René Collignon (CNRS) Anne Doquet llRDI Périodicité Philippe Gervais-Lambony -

Une Réappropriation Originale Mais Fidèle De L'univers De Nino Ferrer !

UNE RÉAPPROPRIATION ORIGINALE MAIS FIDÈLE DE L’UNIVERS DE NINO FERRER ! www.naivejeunesse.com FANS DE NINO FERRER, remettent sous les feux de la rampe ce grand défricheur de sons et de mots. « Ils se la jouent » Nino, avec les cuivres en moins, mais avec tout autant d’énergie, dans le respect de l’esprit volatile et fantas- INSTRUMENTS que du grand blond ! guitares, ukulele, kazoo, Ils gardent cette délicieuse rugosité inhérente à l’univers piano, pédalo, tuba, batterie, de Nino dont se dégage souvent une profondeur percussions, dobro, banjo toujours portée par l’ironie, la joie et le pétillant des mots. 15 CHANSONS Le téléfon - Oh ! Hé ! Hein ! Bon ! DU GROOVE, DES BALLADES ET DE LA POÉSIE ! Le sud - Les hommes à tout faire Les cornichons - Mon copain Bismarck - Sigaro Blu - Mirza L'arche de Noé - Blues en fin du monde - Le Millionnaire La maison près de la fontaine Alexandre - Je vends des INFOS robes - Chanson pour ALBUM petit bout Digipack 15 chansons CONTACTS Durée : 45 minutes environ PROMOTION Sortie le 6 octobre 2009 Véronique Delroisse : 01 42 12 05 99 / 06 60 53 65 56 chez les disquaires [email protected] Sortie le 4 novembre 2009 chez les libraires DISQUE Référence : U318187 naïve jeunesse : 01 44 91 64 17 [email protected] www.naivejeunesse.com avec chant, ukulélé, piano jouet, graviers chant, basse, guitare, paquets de bonbons chant, banjo, guitare, tabouret, klaxon Mise en scène Ce spectacle permettra de découvrir un grand monsieur de la chanson française, à travers ses succès populaires et des titres plus méconnus ; quand la profondeur et la pertinence des mots traduisent la complexité d’un parcours artistique… “J’avais depuis longtemps envie de construire un concert autour des chansons de Nino Ferrer. -

Chansons D'hier Et D'aujourd'hui

CHANSONS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI Mars 2020 Sommaire Chansons d'hier Charles Trenet : « La mer » Edith Piaf : « La vie en rose » Jean Ferrat : « La montagne » Nino Ferrer : « Le sud » Aznavour : « Formidable » Georges Brassens : « Les copains d’abord » Jacques Brel : « Amsterdam » France Gall et Michel Berger : « La déclaration » Serge Gainsbourg : « Les poinçonneurs des Lilas » Véronique Sanson : « Chanson sur ma drôle de vie » Enzo Enzo : « Juste quelqu'un de bien » Thomas Fersen : « Bucéphale » Chansons d'aujourd'hui· Yannick Noah : « Aux arbres citoyens » Angèle : « Balance ton quoi » Stromae : « Formidable » Tryo : « El dulce de leche » Abd Al Malik : « Le Marseillais » Trois Cafés Gourmands : « A nos souvenirs » Annexes De François Villon à Louis Aragon Quelques figures de la chanson française De François Villon à Louis Aragon Frères humains qui après nous vivez, N'ayez vos cœurs contre nous endurcis, Car, si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plus tôt de vous merci. Vous nous voyez attachés ici, cinq, six : Quant à notre chair, que trop nous avons nourrie, Elle est depuis longtemps dévorée et pourrie, Et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre malheur, que personne ne se moque, Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre! François Villon (Ballade des pendus, 1489) L'invitation au voyage Sérénade Mon enfant, ma sœur, Ouvre ton âme et ton oreille au son Songe à la douceur De ma mandoline : D’aller là-bas vivre ensemble ! Pour toi, j'ai fait, pour toi, cette chanson Aimer à loisir, Cruelle et câline. Aimer et mourir Au pays qui te ressemble ! Paul Verlaine Les soleils mouillés (Poèmes saturniens, 1866) De ces ciels brouillés Pour mon esprit ont les charmes Si mystérieux Chanson de la plus haute Tour De tes traîtres yeux, Oisive jeunesse Brillant à travers leurs larmes. -

BEAT, 60S/70S DEE-JAY DOO WOP SERIES SEIRESPOWOODYAJ

DEE-JAY DOO WOP SERIES 183 TEEN SCENE CD BB 55113 € 15.34 WINCHELL : Don’t Make Small Talk Baby RICKY SHAW : The Riddle TOMMY BIENER & WENDY &...: The Top 40 DOVERS: Alice My SEVEN TEENS: Steady Guy AUGIE RIOS : Augie Stay Home CURT Love PAUL GRIF FIN : Ragdoll Baby LEE PARKER : Sand Dance JENSEN : Bobbie CHARLES DELL : I’m Here To Tell You (What MELLODEERS: The Letter DOVERS: A Lonely Heart RALPH DE Ronnie Couldn ’t..) RONI POWERS : Any Friend Of Henry’s RICKY MARCO : Donna MELODEERS: Born To Be Mine GINO: I’m A Boy SHAW : I Got A Girl GINO & THE DELLS: Baby Don’t Go Now In Love ANDY & GINO: Love Is Love (All Around The World) DONNY LEE MOORE : You Left Me Standing There AUGIE RIOS : DANNY WINCHELL : Sugar Baby RICKY & ROBBY: Suzzanne No One CHARLES DELL : Let’s Tell Him Now BIG BOB AUGIE ROSE : Lullaby ANDY ROSE & THE THORNS: Just For Fun DOUGHERTY : Bang Bang RICKY & ROBBY: Purple Pedal Pushers MONTELLS: My Prince Will Come (And He Will Be The One) DICK HEARTHERTON : Hey! Travelin’ Man ANGELA MARTIN : Two Pairs Of Shoes JAN TOBER : Just Married ANDY ROSE : Hey Scooter AUGIE RIOS & NOTA TIONS: There’s A Girl Down The Way CHESS MEN: Prayer Of Love DANNY BEAT, 60s/70s 13TH FLOOR ELEVATORS Willow Weep For Me- Yours Until Tomor row- Simon Smith And The Amaz ing Dancing Bear- Tickle Me 8 PARA DISE LOST 2-CD CD LSR 19630 € 24.90 CD-1:- Gloria- You’re Gonna Miss Me- Tried To Hide- Splash One- ALLMAN BROS You Can’t Hurt Me Anymore- Make That Girl Your Own- Before You UNIVER SAL MASTER Accuse Me- Fire In My Bones- Monkey Island- Thru The Rhythm- -

GLO-3 Répertoire 2019

2000’s-Top 40 70’s-80’s 7 Nation Army (White Stripes) ***1990 (Jean Leloup) ***Alors on danse (Stromae) ***Aimer d’amour (Boule Noire) Barbra Streisand (Duck Sauce) ***Aimes-tu la vie (Boule Noire) Cake by the ocean (DNCE) Billie Jean (Michael Jackson) Can’t feel my face (the Week’nd) Brickhouse (The Commodores) ***Ces soirées-là (DJ Yannick) Can’t touch this (MC Hammer) Cheerleader (OMI) Celebration (Kool & the Gang) Crazy (Gnarls Barkley) Crazy little thing called love (Queen) Danza kuduro (Don Omar ft Lucenzo) Disco Inferno (The Tramps) Despacito (Luis Fonsi) Faith (George Michael) Don’t stop the party (Pitbull) Gimme some (Jimmy Bo Horne) Feel so close (Calvin Harris) I like to move it (Reel 2 Real) Fireball (Pitbull) I will survive (Cake) Fire burning (Sean Kingston) Kiss (Prince) Gagnam Style (PSY) Kung fu fighting (Carl Douglas) Get lucky (Daft Punk) Ladies Night (Kool & the Gang) Happy (Pharrel Williams) Long train running (Doobie Brothers) Ho Hey! (the Lumineers) Love is in the air (John Paul Young) Home (Phillip Phillips) Play that funky music (Wild Cherry) I gotta feeling (Black Eyed Peas) Shake your booty (KC & the Sunshine Band) Let me love you (Justin Bieber) Sweet dreams (Eurythmics) Locked out of heaven (Bruno Mars) That’s the way (KC & the Sunshine Band) Low (Flow Rider) Virtual Insanity (Jamiroquai) Moves like Jagger (Maroon-5) You’re the one that I want (Grease) One dance (Drake) You sexy thing (Hot Chocolate) Party Rock (LMFAO) Riptide (Vance Joy) Latin Safe & Sound (Capital Cities) 3 little birds (Bob Marley) Sexy and I know it (LMFAO) Ai se eu te pego (Michel Telo) Shape of you (Ed Sheeran) Bailando (Enrique Iglesias) Stolen dance (Milky Way) ***Ça fait rire les oiseaux (la Cie Créole) Sugar (Maroon-5) C’est la vie (Khaled) Uptown Funk (Bruno Mars) Danza Kuduro (Don Omar ft Lucenzo) Viva la Vida (Coldplay) Despacito (Luis Fonsi) We are young (FUN) I need to know (Marc Anthony) Yeah! (Usher) Mambo #5 (Lou Bega) One dance (Drake) Oye como va (Santana) Save the last dance for me (M.