Le Risque Acridien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Taxonomic Status of the Genera Sorosporella and Syngliocladium Associated with Grasshoppers and Locusts (Orthoptera: Acridoidea) in Africa

Mycol. Res. 106 (6): 737–744 (June 2002). # The British Mycological Society 737 DOI: 10.1017\S0953756202006056 Printed in the United Kingdom. Taxonomic status of the genera Sorosporella and Syngliocladium associated with grasshoppers and locusts (Orthoptera: Acridoidea) in Africa Harry C. EVANS* and Paresh A. SHAH† CABI Bioscience UK Centre, Silwood Park, Ascot, Berks. SL5 7TA, UK. E-mail: h.evans!cabi.org Received 2 September 2001; accepted 28 April 2002. The occurrence of disease outbreaks associated with the genus Sorosporella on grasshoppers and locusts (Orthoptera: Acridoidea) in Africa is reported. Infected hosts, representing ten genera within five acridoid subfamilies, are characterized by red, thick-walled chlamydospores which completely fill the cadaver. On selective media, the chlamydospores, up to seven-years-old, germinated to produce a Syngliocladium anamorph which is considered to be undescribed. The new species Syngliocladium acridiorum is described and two varieties are delimited: var. acridiorum, on various grasshopper and locust genera from the Sahelian region of West Africa; and, var. madagascariensis, on the Madagascan migratory locust. The ecology of these insect-fungal associations is discussed. Sorosporella is treated as a synonym of Syngliocladium. INTRODUCTION synanamorph, Syngliocladium Petch. Subsequently, Hodge, Humber & Wozniak (1998) described two Between 1990 and 1993, surveys for mycopathogens of Syngliocladium species from the USA and emended the orthopteran pests were conducted in Africa and Asia as generic diagnosis, which also included Sorosporella as a part of a multinational, collaborative project for the chlamydosporic synanamorph. biological control of grasshoppers and locusts of the Based on these recent developments, the taxonomic family Acridoidea or Acrididae (Kooyman & Shah status of the collections on African locusts and 1992). -

Traditional Knowledge Regarding Edible Insects in Burkina Faso

Séré et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2018) 14:59 https://doi.org/10.1186/s13002-018-0258-z RESEARCH Open Access Traditional knowledge regarding edible insects in Burkina Faso Aminata Séré1, Adjima Bougma1, Judicaël Thomas Ouilly1, Mamadou Traoré2, Hassane Sangaré1, Anne Mette Lykke3, Amadé Ouédraogo4, Olivier Gnankiné5 and Imaël Henri Nestor Bassolé1* Abstract Background: Insects play an important role as a diet supplement in Burkina Faso, but the preferred insect species vary according to the phytogeographical zone, ethnic groups, and gender. The present study aims at documenting indigenous knowledge on edible insects in Burkina Faso. Methods: A structured ethno-sociological survey was conducted with 360 informants in nine villages located in two phytogeographical zones of Burkina Faso. Identification of the insects was done according to the classification of Scholtz. Chi-square tests and principal component analysis were performed to test for significant differences in edible insect species preferences among phytogeographical zones, villages, ethnic groups, and gender. Results: Edible insects were available at different times of the year. They were collected by hand picking, digging in the soil, and luring them into water traps. The edible insects collected were consumed fried, roasted, or grilled. All species were indifferently consumed by children, women, and men without regard to their ages. A total of seven edible insect species belonging to five orders were cited in the Sudanian zone of Burkina Faso. Macrotermes subhyalinus (Rambur), Cirina butyrospermi (Vuillet, 1911), Kraussaria angulifera (Krauss, 1877), Gryllus campestris (Linnaeus, 1758), and Carbula marginella (Thunberg) (35.66–8.47% of the citations) were most cited whereas Rhynchophorus phoenicis (Fabricius, 1801) and Oryctes sp. -

Millet Research Reports

Millet Research Reports covered 47 towns and villages in 23 Local Government Areas of Kaduna, Plateau, and Nassarawa States, that Germplasm represent the dauro-producing areas of Nigeria. Twenty- three farmers were interviewed. The collection was made by traveling along the highways and other motorable Dauro Millet Germplasm Collection roads, stopping every 20 km to examine dauro millet in Nigeria farms. The coarse grid sampling method was followed, and samples were selected from farmers' fields. The I I Angarawai 1, M C Dike 2, T O Ajiboye 3, and objective of sampling was to collect at least one panicle of O Ajayi 3 (1. Lake Chad Research Institute, PMB every variant occurring in the target population (individual 1293, Maiduguri, Nigeria; 2. Institute for Agri- fields) with a frequency greater than 0.05, as suggested by cultural Research, Ahmadu Bello University, PMB Marshall and Brown (1975). Of the 34 samples collected, 1044, Zaria, Nigeria: 3. International Crops Research 25 were dauro and 9 were maiwa (Table 1). Samples were Institute for the Semi-Arid Tropics, PMB 3491, listed in the sequence in which they were collected and Kano, Nigeria) prefixed DM97 ( dauro millet collected in 1997) and MM97 (maiwa millet collected in 1997). Introduction Differences between dauro and maiwa Three types of pearl millet [ Pennisetum glaucum (L.) R. Pearl millet types in Nigeria differ so much that Stapf and Br.] are cultivated on about 5 million hectares in Nigeria Hubbard (1934) classified short-duration millet as (FAO 1992). Gero, the photoperiod-insensitive early- Pennisetum typhoides (Stapf and Hubb.) and long-duration maturing type, is grown in the relatively dry (Sudano- millet as P. -

NIGERIAN AGRICULTURAL JOURNAL ISSN: 0300-368X Volume 49 Number 2, October 2018

NIGERIAN AGRICULTURAL JOURNAL ISSN: 0300-368X Volume 49 Number 2, October 2018. Pp. 8-12 Available online at: http://www.ajol.info/index.php/naj EFFECT OF DIFFERENT CROPS ON THE CUTICLE LENGTH, WEIGHT AND TOTAL BODY WEIGHT OF Kraussaria angulifera (Krauss) IN SAHEL AND SUDAN SAVANNA ZONES OF BORNO STATE, NIGERIA Stanley, D.M., Sharah, H.A. and Sastawa, B.M. Department of Crop Protection, Faculty of Agriculture, University of Maiduguri, Borno State, Nigeria Corresponding Authors’ email: [email protected] ABSTRACT The experiment was conducted in a screen house in Jere (130 9N, 110 4E) and Maiduguri (120 8N, 120 5E) of Borno State in 2015 to evaluate the effects of different crops on the cuticle and body weight of Kraussaria angulifera (Krauss) in the Sahel and Sudan Savanna zones. The experiment was laid in a completely randomized block design. Experimental cage of 6˟4.5˟1m, was divided into 6 compartments of 1x1.5x1m planted to 6 crop treatments of maize, sorghum, millet, maize and sorghum, sorghum and millet, millet and maize and replicated 3 times. Seven day old F1 nymphs were introduced into each compartment. Data collection was done every week for the above variables. The results obtained in the two zones revealed that nymphs fed on millet had the longest (36.17) mean length of cuticle at instar five when compared to the other treatments. Nymphs fed on maize had the least (33.17) mean length of cuticle. The weight of cuticle also showed that nymphs fed on millet had the highest (0.065g) weight of cuticle while nymphs fed on maize had the least (0.063g). -

Chris Olukayode Adedire Fesn " 2·

..,.. CHRIS OLUKAYODE ADEDIRE FESN B.Sc., M.Sc (Ilorin), Ph.D. (lfe) Professor- of Etitomology' " 2· _ place between individuals, between collectivities, or between individuals and collectivities. Intergroup as well as intragroup conflicts are perennial features of social life". In the present context, conflict may be conceptualised as competition for the same resources; notably food, water, nutrients etc - except mating partners and it is interspecific. The Bible attests to the fact that there was ecological equilibrium at the dawn of creation because God said that all the things He created were good (Genesis 1:3 I). However, a significant step in the cultural evolution of man is the development oflarge scale cu Itivation or crops or monoculture and the capacity to store the excess crops so produced. This step, ' significant as it is, also led to the creation of artificial environment for insects; thus resulting in ecological imbalances. The built-up environment, road constructions, impoundment of inland waterways and various other activities associated with human development have all created breeding sites for some insects and intermediate hosts of the causative organisms of diseases at the expense of their natural enem ies. It is apparent, therefore, that either overtly or covertly, many human activities result into conflict either with fellow humans or with other components ofhis other biotic or abiotic environment. Consequently, cdriflicts in this context may be perceived as an integral part of human existence and may not necessarily result in the destruction of human society even though they start and terminate with or without human intervention. Sandole (1993) suggested that nothing.was inherently wrong with conflict but, instead, it.is seen as a catalyst for promoting social development, higher degree social order and new awareness in cooperative living. -

Inventaire Et Répartition Géographique Des Acridiens D'afrique De L'ouest (Orthoptera, Caelifera) Jacques Mestre, Joëlle Chiffaud

Bulletin de la Société entomologique de France Inventaire et répartition géographique des Acridiens d'Afrique de l'Ouest (Orthoptera, Caelifera) Jacques Mestre, Joëlle Chiffaud Résumé Résumé. -Faisant suite aux divers travaux systématiques et faunistiques réalisés au cours des trente dernières années, les auteurs font le point sur l'inventaire et la répartition des Acridiens d'Afrique de l'Ouest. Les problèmes systématiques, en particulier les besoins de révision de genres, sont soulignés. La zone d'étude, au sud du 22°N, s'étend des îles du Cap-Vert au Tchad, englobant des milieux qui vont du désert à la forêt humide. On a recensé 363 espèces, appartenant à 184 genres ; une centaine d'entre elles ne sont signalées que de cette région, dont au moins une cinquantaine sont endémiques. Abstract Summary. -Checklist and geographical distribution of West african acridoids (Orthoptera, Caelifera). Following taxonomic and faunistic works of the thirty past years, acridoid species from West Africa are listed with their geographical distribution. Taxonomic problems, particularly genera in need of revision, are discussed. The area under study, south of 22°N, extends from Cape Verde Islands to Chad, with habitats lying from desert to humid forest. We record 363 species belonging to 184 genera ; about one hundred of them are known only from this area, and at least fifty are endemics. Citer ce document / Cite this document : Mestre Jacques, Chiffaud Joëlle. Inventaire et répartition géographique des Acridiens d'Afrique de l'Ouest (Orthoptera, Caelifera). In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 102 (2), juin 1997. pp. 109-127; https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1997_num_102_2_17316 Ressources associées : Orthoptera Fichier pdf généré le 24/09/2019 Bulletin de la Société entomologique de France, 102 (2), 1997 : 109-127. -

Song Dissertation

SYSTEMATICS OF CYRTACANTHACRIDINAE (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) WITH A FOCUS ON THE GENUS SCHISTOCERCA STÅL 1873: EVOLUTION OF LOCUST PHASE POLYPHENISM AND STUDY OF INSECT GENITALIA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Hojun Song, M.S. ***** The Ohio State University 2006 Dissertation Committee: Approved by Dr. John W. Wenzel, Advisor Dr. Norman F. Johnson ______________________________ Dr. Johannes S. H. Klompen Advisor Graduate Program in Entomology Copyright by Hojun Song 2006 ABSTRACT The systematics of Cyrtacanthacridinae (Orthoptera: Acrididae) is investigated to study the evolution of locust phase polyphenism, biogeography, and the evolution of male genitalia. In Chapter Two, I present a comprehensive taxonomic synopsis of the genus Schistocerca Stål. I review the taxonomic history, include an identification key to species, revise the species concepts of six species and describe a new species. In Chapter Three, I present a morphological phylogeny of Schistocerca, focusing on the biogeography. The phylogeny places the desert locust S. gregaria deep within the New World clade, suggesting that the desert locust originated from the New World. In Chapter Four, I review the systematics of Cyrtacanthacridinae and present a phylogeny based on morphology. Evolution of taxonomically important characters is investigated using a character optimization analysis. The biogeography of the subfamily is also addressed. In Chapter Five, I present a comprehensive review the recent advances in the study of locust phase polyphenism from various disciplines. The review reveals that locust phase polyphenism is a complex phenomenon consisting of numerous density-dependent phenotypically plastic traits. -

Toro Tegu Texts

1 Toro Tegu texts Jeffrey Heath, University of Michigan 2015 version Introduction ............................................................................................................................................. 3 Part One: Toro Tegu transcriptions ......................................................................................................... 4 Tape 2004-1, track A .......................................................................................................................... 4 2004-1a.01 Hyena, goat, three truths I (tale) ............................................................................... 4 2004-1a.02 Hyena, sheep, three truths (tale) ............................................................................... 4 2004-1a.03 Pigeon (giant head) in a pit (tale) ............................................................................. 5 2004-1a.04 Wife retrieves husband (tale) ................................................................................... 7 2004-1a.05 Hyena, goat, monkey, and squirrel (tale) ................................................................. 9 2004-1a.06 Hyena, goat, and lioness (tale) ............................................................................... 10 2004-1a.07 Ram, hyena, and the aardvark burrow (tale) .......................................................... 11 2004-1a.08 Riddles .................................................................................................................... 14 2004-1a.09 The blind and crippled thieves -

Survival and Mortality of Grasshopper Egg Pods in Semi-Arid Cereal Cropping Areas of Northern Benin

Research Collection Journal Article Survival and mortality of grasshopper egg pods in semi-arid cereal cropping areas of northern Benin Author(s): Shah, P.A.; Godonou, I.; Gbongboui, C.; Hossou, A.; Lomer, C.J. Publication Date: 1998 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000422576 Originally published in: Bulletin of Entomological Research 88(4), http://doi.org/10.1017/S000748530004219X Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Bulletin of Entomological Research (1998) 88, 451-459 451 Survival and mortality of grasshopper egg pods in semi-arid cereal cropping areas of northern Benin P.A. Shah12*, I. Godonou2, C. Gbongboui2, A. Hossou3 and C.J. Lomer2 'Institute of Microbiology, Swiss Federal Institute of Technology, LFV E14, ETH- Zentrum, CH-8092 Zurich, Switzerland: 'International Institute of Tropical Agriculture, Plant Health Management Division, Cotonou, BP 08-0932, Republic of Benin: 'Service Protection des Vegetaux, Porto Novo, BP 58, Republic of Benin Abstract Surveys of egg pods of agriculturally important grasshoppers were carried out in northern Benin between 1992 and 1995. Searches were made of oviposition sites under shrubs of the perennial legume Piliostigma thonningi along field margins. In 1993 and 1995, surveys were extended to include sorghum, Sorghum bicolor, and the perennial thatch grass Vetiveria nigritana. The four principal grasshopper species found at these oviposition sites were Hieroglyphus daganensis Krauss, Cataloipus fuscocoeruleipes Sjostedt, Kraussaria angulifera (Krauss) and Tylotropidius gracilipes Brancsik comprising 86% of 4545 identified egg pods while 651 egg pods could not be identified to species level. -

Survival and Mortality of Grasshopper Egg Pods in Semi-Arid Cereal Cropping Areas of Northern Benin

Bulletin of Entomological Research (1998) 88, 451-459 451 Survival and mortality of grasshopper egg pods in semi-arid cereal cropping areas of northern Benin P.A. Shah12*, I. Godonou2, C. Gbongboui2, A. Hossou3 and C.J. Lomer2 'Institute of Microbiology, Swiss Federal Institute of Technology, LFV E14, ETH- Zentrum, CH-8092 Zurich, Switzerland: 'International Institute of Tropical Agriculture, Plant Health Management Division, Cotonou, BP 08-0932, Republic of Benin: 'Service Protection des Vegetaux, Porto Novo, BP 58, Republic of Benin Abstract Surveys of egg pods of agriculturally important grasshoppers were carried out in northern Benin between 1992 and 1995. Searches were made of oviposition sites under shrubs of the perennial legume Piliostigma thonningi along field margins. In 1993 and 1995, surveys were extended to include sorghum, Sorghum bicolor, and the perennial thatch grass Vetiveria nigritana. The four principal grasshopper species found at these oviposition sites were Hieroglyphus daganensis Krauss, Cataloipus fuscocoeruleipes Sjostedt, Kraussaria angulifera (Krauss) and Tylotropidius gracilipes Brancsik comprising 86% of 4545 identified egg pods while 651 egg pods could not be identified to species level. Predation by meloid beetles (Epicauta, Mylabris and Psalydolytta spp.) varied between 0 and 50% for the four dominant grasshopper species. From 1993 and 1994 data, nymphal eclosion from egg pods damaged by meloids was significantly lower than emergence from undamaged egg pods. The hymenopterous parasitoids Scelio africanus Risbec and S. mauriticanus Risbec were reared from the four dominant grasshopper species and parasitism levels of 0.0-3.3% were recorded from these hosts. There were significant differences in nymphaJ emergences between parasitized and unparasitized egg pods of H. -

Kwashiorkor, Cotton and Grasshoppers

Kwashiorkor, cotton and grasshoppers How the use of pesticides in cotton production impacts the diet of children in Sanambele by contaminating a valuable source of protein Dana Fejes Fall 200 Abstract: Grasshoppers are an excellent source of protein and part of the diet of children in Sanambele, Mali. Recently, due to the effects of pesticides used in nearby cotton production, children are not allowed to consume grasshoppers anymore. This change in diet is of concern in this study as we are investigating the nutritional values of grasshoppers and their significance in children’s diet. Previous studies have found that 21% of children are at risk for Kwashiorkor, a disease deficient in complete protein, and removing a potentially significant source of protein from the diet could affect their health adversely. Even though insects provide up to 10% of the protein consumed in some countries in Africa, we have found that the amount of insects to be consumed does not impact the diet of children in Sanambele significantly, rather the concern emerging out of this discussion was the imminent risk of pesticides used in cotton production threatening the health of all villagers of Sanambele potentially causing more health related issues than defined by malnutrition. We have also identified solutions for reducing the risk of Kwashiorkor and limiting the exposure to pesticides in the environment. About the author My name is Dana Fejes and I am a senior in Biology at MSU Bozeman. I immigrated to the U.S. from Germany 4 years ago and have gone through much paperwork to finally become a dual citizen. -

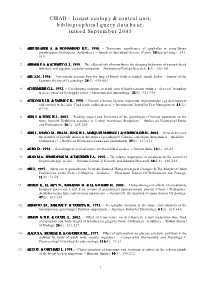

CIRAD - Locust Ecology & Control Unit, Bibliographical Query Database, Issued September 2005

CIRAD - Locust ecology & control unit, bibliographical query database, issued September 2005 1. ABDULGADER A. & MOHAMMAD K.U., 1990. – Taxonomic significance of epiphallus in some Libyan grasshoppers (Orthoptera: Acridoidea ). – Annals of Agricultural Science (Cairo), 3535(special issue) : 511- 519. 2. ABRAMS P.A. & SCHMITZ O.J., 1999. – The effect of risk of mortality on the foraging behaviour of animals faced with time and digestive capacity constraints. – Evolutionary Ecology Research, 11(3) : 285-301. 3. ABU Z.N., 1998. – A nematode parasite from the lung of Mynah birds at Jeddah, Saudi Arabia. – Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 2828(3) : 659-663. 4. ACHTEMEIER G.L., 1992. – Grasshopper response to rapid vertical displacements within a “clear air” boundary layer as observed by doppler radar. – Environmental Entomology, 2121(5) : 921-938. 5. ACKONOR J.B. & VAJIME C.K., 1995. – Factors affecting Locusta migratoria migratorioides egg development and survival in the Lake Chad basin outbreak area. – International Journal of Pest Management, 44111(2) : 87-96. 6. ADIS J. & JUNK W.J., 2003. – Feeding impact and bionomics of the grasshopper Cornops aquaticum on the water hyacinth Eichhornia crassipes in Central Amazonian floodplains. – Studies on Neotropical Fauna and Environment, 3838(3) : 245-249. 7. ADIS J., LHANO M., HILL M., JUNK W.J., MARQUES MARINEZ I. & OBEOBERHOLZERRHOLZER H., 2004. – What determines the number of juvenile instars in the tropical grasshopper Cornops aquaticum (Leptysminae : Acrididae : Orthoptera) ? – Studies on Neotropical Fauna and Environment, 3939(2) : 127-132. 8. AGRO D., 1994. – Grasshoppers as food source for black-billed cuckoo. – Ontario Birds, 1212(1) : 28-29. 9. AHAD M.A., SHAHJAHAN M.